基于“剧本杀”游戏的社会交往与文化实践研究

2024-04-14史可凡赵红勋

史可凡 赵红勋

摘要:作為流行于青年群体的一种游戏风格,“剧本杀”的实践过程投射着社会交往的话语结构。本研究将以剧本杀游戏为媒介的社会交往作为研究对象,通过参与式观察和深度访谈的研究方法,考察基于该游戏的社会交往问题,为深入理解剧本杀游戏提供一种新的思考路径。研究发现:第一,游戏玩家的社会互动主要借由自我交往以及人际交往来构建主体性价值以及维护社会关系;第二,剧本杀社会交往存在“仪式互动”和“行为规训”两个鲜明的互动特征,同时,以游戏为表现形式的文化实践也在互动过程中被生产与形构,并成为青年话语探索和想象的重要意义空间。

关键词:剧本杀 社会交往 游戏玩家

一、问题的提出

剧本杀起源于19世纪的欧美派对游戏“谋杀之谜”,主要是指参加派对的青年人聚集在一起,分别扮演侦探、凶手等多种角色,玩家通过推理、判断和表述的形式最后找出凶手是谁。①国内剧本杀依旧沿袭了角色扮演、推理凶手的游戏模式,由专业作家写作剧本,由“主持人”(Dungeon Master,也称DM)对玩家进行引导,涉及悬疑、恐怖、情感、机制、硬核推理、欢乐等诸多主题。②如今,游戏与社交融为一体的新型娱乐社交形式已成为社会发展进程中的新生产物,并有逐步演化成景观级现象的趋势,由此展开的社会交往成为关切着新生代青年社会化实践样态的热点研究话题。

(一)研究背景及研究对象

20—35岁的年轻人是“剧本杀”等线下沉浸式社交娱乐活动的主要参与者。③他们利用休闲时间,约上三五好友一起“打本”娱乐、互动交友、解压放松、治愈内心,这种新型社交方式,也成为他们日常生活的重要组成部分。例如,每到达一座新城市,一场剧本杀是认识新朋友的开始,也可能是了解一座城市的开始;除此之外,剧本杀也是相亲活动的不二选择,折射出当代青年不同以往的择偶需求和文化追求。④以“剧本杀”游戏为媒介的社会交往是“Z世代”人群多元化、个性化交往态势的真实写照,勾勒出多种社会实践与社会文化相融共生的时代图景。

作为人类社会生活中不可或缺的实践活动,社会交往往往折射出特定历史条件或时代语境之下,个体自我、个体与个体、个体与群体之间借助中介物而形成的互相渗透、互相影响的社会关系与交往活动。剧本杀社会交往就是以“剧本杀游戏”为中介物的社会关系与交往活动。结合时代语境,青年作为交往的主体具有独特的代际特征,游戏作为交往的发生场域具有鲜明的特殊性,互联网络作为交往关系的承载空间同样具有时代性。在多方因素的共同作用之下,以剧本杀为中介物的社会交往呈现为一种被烙上时代印记的社会产物,对基于剧本杀游戏而产生的社会交往问题的研究是对现代性、媒介化社会语境下青年游戏化交往关系的再研究,也是对社会交往理论当代意义的进一步阐释。

基于以上研究背景,本文借助符号互动理论框架,关注个体自我、个体与个体、个体与群体之间的相互作用关系,从个体视角着手研究社会交往对于我们看待微观交往行为的产生动机和效用具有重要意义。本文将以“剧本杀”游戏为中介物的社会交往作为研究对象,同时需要注意的是,尽管剧本杀游戏实践表现为一种典型的线下娱乐活动,但结合笔者长期观察、参与和访谈发现,作为线下具身交往的补充,线上社群是线下实践顺利进行和关系联结等深度落实的重要关系场域,在线下剧本杀游戏社会交往中起到了关键的辅助作用。具体而言,线上社群帮助玩家群体在游戏前期拼车组局、了解内容;在游戏中期便捷联络、汇集信息;在游戏后期再创文化和延申关系。基于此,本文在线下剧本杀游戏实践研究视野中纳入了对线上社群的考察,用以补充单纯面对面游戏之外的交往链条,以期描摹出完整、连贯、真实的剧本杀游戏社会交往。在此基础上,通过分析玩家与游戏化身、与自我、与他者的交往互动过程,呈现青年玩家在以游戏为媒的社会交往中积极的主体性价值,总结阐释基于当代游戏的交往互动特征和文化意涵。

(二)文献回顾

首先,因初期剧本杀只在小众圈子内流行,因此对该话题保持关注的学者不多,以此为原点引发的探讨也处于萌芽阶段。2023年,随着线下娱乐的复苏,剧本杀行业出现创新与融合态势,学界、业界重新将该游戏作为热点话题展开讨论。①②目前,剧本杀研究主要集中于三个维度:一是将其作为一种文学表现形式,通过个案的研究方式来对其中蕴含的艺术手法与表达效果展开探讨。③④⑤二是将剧本杀作为一种新兴行业,从市场角度分析目前行业发展趋势以及困境。⑥⑦三是从游戏火爆现象出发,思考与其相关的一系列社会问题。⑧⑨其中,也不乏学者针对基于剧本杀的交往现象进行了研究与反思。⑩但总体而言,关涉剧本杀的研究总量不大,从微观层面针对游戏参与主体行为及心理的学术考察更是存在深耕空间,该领域需要更为细腻的研究方法来挖掘该问题背后所映射的时代意涵。

其次,社会交往研究。对于该命题的研究在17、18世纪的近代哲学阐释中就已有迹可循,?社会交往作为一个理论体系能在不同时期碰撞出不同的火花,究其根本,和其作为人类关系的总和能不断反映当下社会的生产发展现状密不可分,?因此对于该问题的考察需基于特定的历史条件。新媒介语境的成型便是当今再次探讨社会交往命题的一个新开端,“媒介”作为一种中介物自然具备交往属性,?围绕媒介本身以及媒介化之后的交往新样态而开展的学术探讨不在少数,社交媒介、游戏、社群甚至是元宇宙等新媒介概念都能成为社会交往的新生载体而受到关注,???其内含的交往动机、机制、意义等都是研究的重点所在。因此,本研究将以剧本杀游戏为媒介的社会交往行为也纳入到新媒介语境这个宏大的时代背景下,发现游戏、玩家个体与玩家群体三者的有机联系,通过深入挖掘来透视当代新型交往方式所蕴藏的社会心理。

综上所述,关于“基于剧本杀游戏的社会交往问题”的研究,既是从玩家自我与群体的微观层面对于剧本杀社交热潮现象的有力阐释,又是对于社会交往理论在新媒介语境下与游戏实践、青年文化融合共生的创新性研究;既具有相当的时代意义,又兼有一定的理论价值。因此,本研究将以剧本杀为媒介的社会交往为研究对象,通过考察游戏参与者这一微观主体的质性研究方法来对研究对象的景观进行生动描摹。

二、研究方法

為了兼顾游戏参与个体与群体的双重交往视角,研究针对个体与群体采用了参与式观察和深度访谈两种研究方法。

第一,参与式观察。笔者选取了三个具体的剧本杀社群来深入观察,分别是:微信群“A沉浸式剧本杀”“B市组局拼车2群”,小红书App“剧本杀”话题板块。其中,“A沉浸式剧本杀”和“B市组局拼车2群”微信群是笔者较早进入的田野,笔者作为玩家和观察者跟踪了数场游戏活动,并收集平日聊天记录,有一定的研究基础和经验。除此之外,研究过程中也会加入网络空间中活跃的其他剧本杀交往行为作为参考。

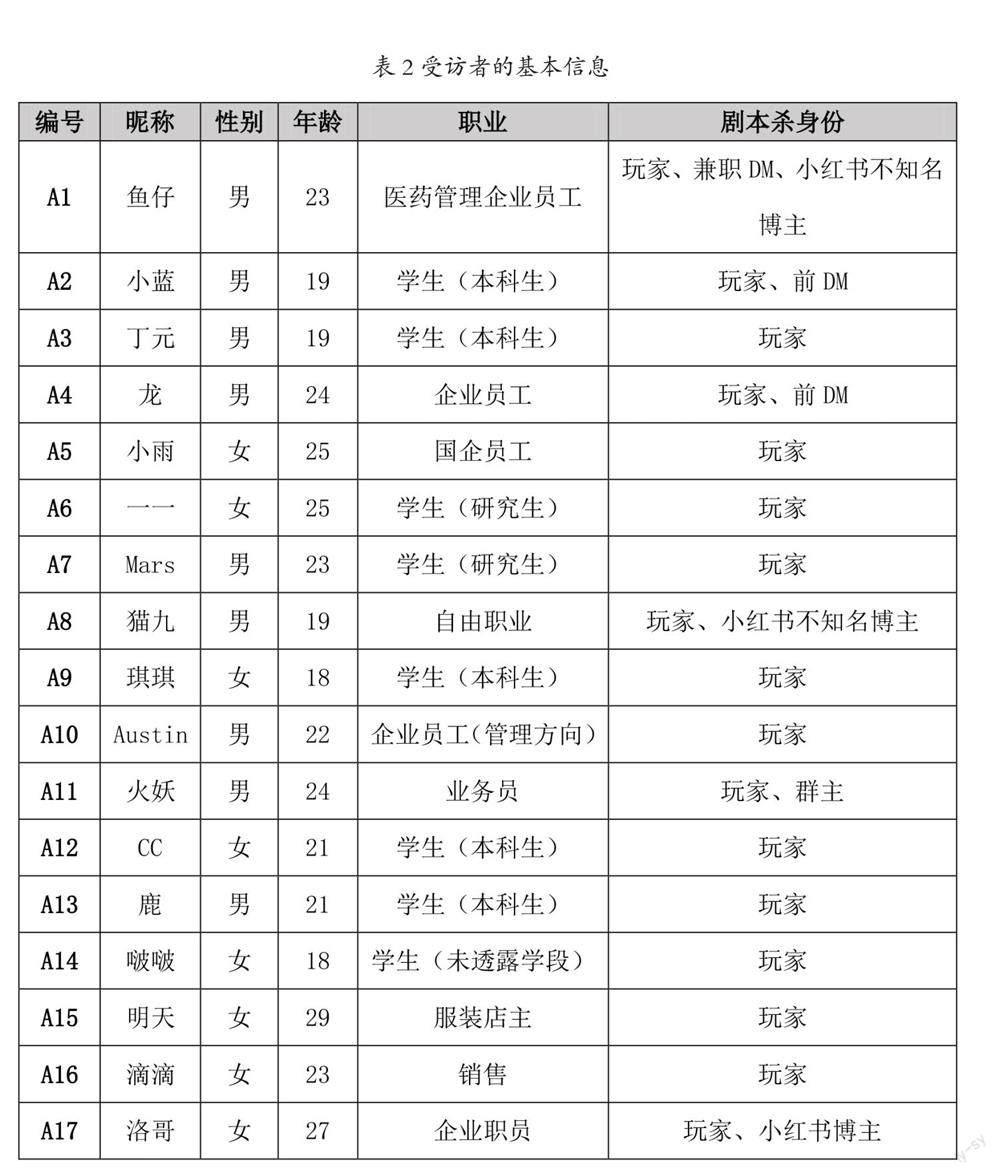

第二,深度访谈。访谈在2023年10—12月以线上的形式开展。笔者选取了“A沉浸式剧本杀”微信群中一位之前交流较多的玩家作为第一个访谈对象,进而采用“滚雪球”的抽样方法来获得符合研究目标特征的访谈对象,即受访者需有一定的剧本杀游戏经历和交往经历。

本研究前后共以20位剧本杀玩家作为访谈对象,但根据“理论饱和原则”,笔者发现,从第18位受访者开始所获得的信息有所重复,访谈已经基本达到饱和,因而,最终共收获17位有效访谈对象。其中包含3位有DM职业经历的玩家,2位有过上百次打本经历的资深玩家,1位剧本杀微信群群主兼玩家,3位有定期发布剧本杀相关内容习惯的小红书不知名博主兼玩家。男性玩家9名,女性玩家8名。受访者总体年龄18—29岁之间,职业以学生为主。每位受访者的访谈时长在1—1.5小时,以电话或微信语音的方式进行。

三、游戏玩家的多元互动

游戏是交往媒介,玩家是交往主体。剧本杀游戏实践是玩家与游戏化身、自我、其他玩家、DM、NPC甚至是游戏文本等主体发生多元互动的场域,在此,“我”能够不断地从“我”以及“我”之外的他者身上识别、挖掘和调整自我关系以及人际关系。具体而言,这主要借助两种途径:一是玩家与游戏化身的互动。玩家是“说者”也是“听者”,社会交往以一种“自我对话”的形式呈现。二是玩家与其他玩家的互动。通过认取他者对自己的行为期待,产生自我认知或认同,这是自我意识的生成条件,帮助构建主体性自我。①最终,玩家在剧本杀游戏的下述二重互动中达到交往的理想效果。

(一)自我交往:“我”与“剧中我”的身份互动

美国社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)认为,社会中人与人之间面对面的行为互动犹如一个戏剧班子在舞台上表演。个体处于一个大舞台,舞台分为前台和后台两个部分,前台是表演者实施表演行为的场域,受到观众注视,而后台是表演者自我修整的场域。①在剧本杀舞台中,剧本赋予玩家的人物角色对应前台人设,即“剧中我”;而玩家主观意识中依旧保留有自我所对应的后台角色,即“本我”。不同的是,在剧本杀“舞台”中并没有被严格定义的观众,玩家通常既充当表演者,又充当自己的观众,亦或是其他表演者的观众。玩家通过与“剧中我”的扮演式互动来满足“本我”的体验,并在“本我”与“剧中我”的互动过程中构建出“自我”的平衡状态。那么,玩家与化身之间的关系是什么?二者的互动关系又如何体现?是需要进一步探讨的问题。

经过访谈发现,游戏玩家对于“本我”与“剧中我”之间的关系认知呈现为两种不同观点:

第一,“我是我,他是他”,二者呈对立关系。持有此观点的玩家通常认为剧本杀只是一个娱乐工具,对于化身的扮演只不过是游戏的玩法,自己与化身之间并不存在实质性关系。

我能很理性地去玩,他只是我在那个时间和空间内需要扮演的一个人物。(A6)

我是我,他是他。我只是在游戏的几小时中扮演了他。(A11)

但尽管如此,当这部分玩家(A1、A6、A10、A11、A15)被问及“游戏角色是否会对自己的认知、行为有影响或借鉴意义”时,仍然可以得到一些(A1、A11、A15)肯定的回答。

角色扮演时间长了会对我的思维认知有一些改变,我会从剧本中吸取一些经验教训。(A11)

有一些角色会真的触动到我,可能是因为经历和自己很像,还是会有感触。(A15)

也就是说,即使玩家对游戏化身持有理性的态度,但依旧或多或少在“本我”与“剧中我”的互动中获得自我认知上的一些拓展和延伸,在某种程度上是玩家对于自己身份的幻想或追求,并能与“剧中我”产生共鸣或是认同的感觉。因此在实际情况中,大部分玩家的“我”和“剧中我”身份也并不是绝对的对立状态,仍然包含了在互动中走向统一的可能。

第二,“我就是他,他就是我”,二者成统一关系。大部分玩家在游戏中可以暂时忘掉自己的现实身份,达到与“剧中我”高度统一的互动状态,利用游戏化身给予的一系列符号来进行自我展演,实现“本我”与“剧中我”的认知交流,甚至对现实中的“本我”进行重构。在众多受访者中,玩家A8是一个让人印象深刻的存在。该玩家达到了“我”与“剧中我”深度互动的状态,他称自己会对扮演过的每一个角色进行整理,会为感触较深的角色写信。以下内容来自A8向笔者展示的手写信:

对不起,惊落。是爸妈的自私没有照顾好你,没有给你一个快乐的童年。惊落,梦里能不能让我们再看看你。你下辈子一定要找一个疼你爱你的爸爸妈妈,能陪你一起去海上乐园,早上给你做饭,陪你上下学,每年陪你过快乐幸福的生日。对不起,我的好儿子,爸爸妈妈应该向你学习,你是我们永远的骄傲。《写给惊落的话|节选》

看似玩家仍然是以“剧中我”的身份来流露情感,实则这些信中已完全融入了“我”的主体意识,是“我”对于“剧中我”在文本设定之外的独白和想象,也是两个生命体验交织、融合、对话之后的产物。尽管形成书面文字的深刻互动形式在游戏玩家中是罕见的,但大部分玩家在角色扮演中都能够以复盘、回忆、讨论或幻想的方式与“剧中我”产生心灵共鸣,也是潜意识中构建出对“本我”的生命意识、价值观念、人生尊严的身份认同。①

以上两种玩家观点看似分成两派,前者偏向理性,认为角色扮演只是体验游戏快感,后者偏向感性,认为是自己的另一种人生体验,但进一步深入跟踪研究可以发现:这两类玩家在游戏过程中或结束后,“剧中我”的身份体验均能在一定程度上反映到“本我”的意识中来,“本我”的主体意识也能一定程度上投射到“剧中我”的展演中去,在两种身份的互动中实现对自我的更深一步探索,也就是自我建构。

这种自我建构主要表现为延伸和重构两个方面,但目的都指向获取身份认同。一方面,“本我”与“剧中我”的互动衍生出玩家对现实自我的延伸,通俗来讲就是借游戏化身补充现实身份认知和认同。多名受访玩家表示更喜欢扮演和自己生活相近的角色(A1、A2、A3、A4、A7、A8、A9、A10、A13、A14、A15、A17),称相似的角色能够增强代入感,从而更容易将化身认知投射到自我认知中,作为现实身份的另一重体验,收获额外的认同感和归属感。

和我比较像的角色剧本,能让我加入自己的理解。就像那次我演一个保护敦煌的少爷,最后我就没有按照DM说的完成任务,我有我自己的选择。(A7)

很贴合我自己的角色我就很能代入,玩的时候就像我的人生一样。有时候玩立意本,扮演医生、消防员之类的角色,就会增加对于这些角色的认知,也更能体会到现实中他们的辛苦和无私。(A1)

另一方面,互动表现为玩家对现实自我的重构,也就是借游戏化身实现对现实身份的改写。部分玩家更喜欢扮演和自己反差较大的角色(A5、A6、A11、A12、A16),称其可以满足自己现实生活中无法尝试的身份体验,弥补现实缺失的经历、认知和情感。

我喜欢玩和我反差比较大的角色,因为剧本杀是我体验不同人生的一种方式。我之前扮演过一个20世纪50年代的“渣男”老头,我演的时候能够体会到一种无奈,也会对他的悲剧人生发出一些感慨或者情感上的共鸣。(A5)

(二)人际交往:“我”与“他”的关系互动

“他者”是以“自我”为界限而被建构出的关系范畴,也自然囊括了外在于“我”的一切人和事。在剧本杀游戏实践中,玩家的自我交往既发生在自我与角色的互动之中,也发生在玩家与其他主体的互动中,这既包括“我”之外的其他玩家,也包括DM、NPC(Non-Player Character,非玩家角色)等次要主体,以此构建出“自我”与“他者”关系。胡塞尔(Husserl)对类似关系作出过阐释,个人对世界的认识总是会与他人对世界的认识产生互动,因此个人的意识总是依存于不同意识构成的共同体,它总是在互动的过程中不断地生成和修正。①同样,游戏玩家之间也表现出相互联系、相互作用的互动形态,“我”与“他”能够通过彼此世界的解释与生活目标的合作实现这一形态,形成自我与他人共同具有但又各有不同的思想内容与价值取向,以确定“我”的存在。②

其一,在“我”与“他”的关系互动中完善自我认知。本处的自我与他者并非绝对的主客体间相互排斥或相互对立的关系样态,而是一种相互矛盾又相互影响的关系模式,自我在与他者的差异中界定自我,又在他者的补充中完善自我。剧本杀中每位玩家都充当自我,也都充当其他个体眼中的他者,共同在语言或非语言形式的互动之中逐步加深对于“我”和“他”的意识感知。不少剧本的人物设置需要依托于玩家之间的互动才能够显现,也就是“我”的样态和意识在主体间的交互中逐渐明晰。

有一个本叫《秦淮八艳》,里面有个角色叫拂霓裳。他有自己的隐藏身份,他需要在与他人的交流中,通过自己已有的物品去获取一些信息,来判断自己和他人的隐藏身份是什么。(A2)

这正是一个在他者行为和认知中发掘自我的过程:玩家通过以语言为载体的公聊、私聊、游戏文本,抑或以非语言为载体的表情神态、肢体动作等互动形式来挖掘出“他”世界中对于“我”的阐释,从而进一步描摹出愈加精细的自我画像,激发“我是谁”“我从哪里来”的主体意识。这种“自我”与“他者”的交互性,是对上文所述的“我”与“剧中我”互动的完善和补充,二者共同作用激发出深层面的自我交往。

其二,在“我”与“他”的关系互动中勾勒情感认知。情感满足是游戏设计的要素,若游戏无法提供玩家情感满足的元素,刺激参与者愿意继续从事游戏活动,就无法成为成功的游戏。③情感是当今青年游戏实践中的一个显著因素,主体在人际交往中满足自己对于某种情感的需求,渴望从中获得价值认同、情感共享、信任建构等内容。④受访者认为自己在“我”与“他”的互动中增强现有的情感认知,也在“我们”与“他们”的互动中构建心理上的想象认同。

第一,游戏玩家借助互动拉近与其他玩家的距离,并以此增进情感。

在游戏中你熟悉的朋友也会有你不熟悉的那一面,这种体验挺奇妙的,让我们之间多了新的情感体验和对方新的认识。有一次,我一个不怎么善于表达的朋友和剧本杀店家商量,瞒着我给我过生日、送生日蛋糕,也算是借游戏给了我这次难忘的情感经历吧。(A5)

这种“我”与“他”之间的游戏互动正是借游戏化身之口实现了情感认知的输入或输出,也就是说,玩家既可以像A5一样,在人际互动中尝试并获得全新的情感体验,延展现有的情感认知或收获新的认知;也可以以化身之躯传达出自己的情感认知,就像为A5送生日蛋糕的朋友一样,在那一刻,两位现实中的朋友都作为玩家表达和收获了自身对于情感的认知。

第二,游戏互动成就了玩家对情感认同的想象。

玩阵营本的时候,我经常能感受到团队作战的感觉,在那个环境中就能体会到归属感。(A15)

剧本杀经常能带给我一些集体活动的满足感,玩的时候就觉得自己能獲得比现实生活中更多的认可。(A1)

当玩家处在一个团队中时便会对这种共同身份符号表现出一种心理上的认同感和情感归属,通过对“我们”与“他们”情感的划分形成一种想象共同体。这种想象的团队共同体以游戏中的共同利益为基础,由“胜负心”凝聚而成,在一定程度上能够补充玩家内心对于渴望认同、渴望归属的情感认知,但也难以避免想象性、暂时性的局限。

四、剧本杀交往的互动特征与文化实践

剧本杀游戏实践作为新生代与众不同的社会交往方式,绝不仅仅以游戏玩家的个体行为表征为显现,而是整体性地投射到游戏群体上来。剧本杀社群是新媒介语境下由游戏玩家聚集起来的一类社群,以信息交换、经验分享、情感互动、文化实践或消费交易为群体凝聚力。社群扮演着维系剧本杀交往的重要角色,通过对以社群为基点的剧本杀群体交往的研究,能够从较为宏观的视角把握游戏实践下社会交往的互动表征以及文化意涵,进一步丰富对新生代青年多元社会实践样貌的生动描绘。

(一)互动特征:仪式互动与行为规训

剧本杀游戏因其特殊的社交式游戏机制,在群体交往层面呈现出不同于其他游戏的鲜明特征,主要表现在仪式互动和行为规训两个方面:

第一,群体交往的仪式互动表征。美国社会学家兰德尔·柯林斯(Randall Collins)提出互动仪式有四个构成要素:两个或两个以上的人的身体共同在场、对局外人设定了界限、人们的注意力集中在共同的活动或者对象上、人们分享共同的情绪与情感体验。①剧本杀在有明显区隔的空间中开展,所有玩家共同在场对角色进行演绎,他们对角色互动与剧情推进保持着高度集中的注意力,其对于推理快感或是情感沉浸的需求能够被很大程度地满足。所有受访者都表示自己更喜欢面对面的身体在场交流,称其能够确保情绪传达得通畅或共情感的产生,在游戏中这是必不可少的。

游戏中,面对面表达可以让我看到对方的喜怒哀乐,这样才能更好地交流感情。(A2)

面对面的形式可以感受到对方的情绪,看到对方的表情。(A4)

在此情境中,场外信息和精力不集中等影响其他玩家情感沉浸度的行为都是不被允许发生的,这也體现了剧本杀游戏互动的高度仪式化。

我当时玩一个阵营本,那一车里面有个男生就很摆烂,他一直很“场外信息”,一直说一些很跳戏的话,让人没什么游戏体验。(A5)

DM对于整个互动仪式的串场衔接、暖场、仪式边界和秩序的维护都十分重要,他的存在确保了游戏玩家在交往仪式中情感的沉浸度和连贯性,促进了群体情感能量的释放。

玩家之间相互不熟悉很容易让游戏很“散”,主持人通过暖场把玩家都串联起来是很重要的。(A4)

线上游戏也同样具有仪式化特征,以在线游戏房间为场域内外区隔,以语音连线代替身体在场,以技术为依托设置游戏环节和游戏规则。即使这样,仍有多名受访者(A1、A2、A3、A4、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A15、A17)表示,虽然网络为游戏实践提供了便利,但终究是无法取代线下面对面的具身游戏体验。正如柯林斯所说:“尽管远程的交流可以提供仪式的某些参与感,但缺乏实时的互动,难以替代亲身实际参与所产生的团结”,②这一点至少在剧本杀群体交往中可以被验证。

第二,群体互动的行为规训表征。“仪式是行为规则,这些规则规定了一个人在那些神圣的对象面前应该如何表现自己。”③剧本杀游戏的完成需要多种框架来加以限制,比如参与者与非参与者的身份划分、仪式规则的维护以及仪式权力的划分等,以此对于仪式行为作出规训。因而在实际的游戏实践中,对于玩家的行为规训是存在的,也是必要的,大致可分为:准入规训、行为规训和权力规训三种。

首先,剧本杀群体存在准入规训,但并不十分严格(少量高等级的社群除外,例如写手和玩家的交流群、内测群)。这一点不仅体现在入群门槛上,也体现在老玩家对于新玩家的接受度上,访谈过程中除两名玩家(A4、A16)表示介意新手之外,其他人都对新手玩家持欢迎态度。不仅如此,受访者A9、A13都表示自己希望剧本杀能够不断推广、吸纳新人,成为社会日常生活中的大众娱乐游戏。

我不太喜欢把剧本杀称为一个圈子,我更喜欢让更多人知道它、加入它,希望它能走向大众。(A9)

而专业性较高的社群(例如豆瓣小组、微博超话等)会对于新成员的准入提出一些要求,但门槛也并不高。另外,在游戏文化的被接纳度上,该圈层无论是行话或是规则,抑或是文化,对于新玩家而言都尚在理解范畴之内,本身并不具有严格的排他性。

其次,剧本杀群体存在行为规训,程度依据社群功能而定。具体来说,以拼车组局为主要功能的社群对于玩家的行为规训较为松散,只需要保持“不发广告”或“保持拼车活跃”最基础的两点即可。讨论分享功能的社群规训也不太严苛,人尽皆知的规则是“严禁剧透”。例如豆瓣小组发布群规则,含有剧透的帖子分享也需要在标题中做出标注。

以辅助游戏实践开展为主要功能的社群是三种类型中行为规训程度最高的。该社群仪式化程度极高,玩家付出的时间、金钱和精力都较多,因而为保证个人游戏体验,其行为规训程度较高。

跳车、贴脸、凶手自爆都是大家很讨厌的行为,很影响整个团队的体验。(A1)

最后,剧本杀群体还存在权力规训。在社群中,面对不遵守规则的玩家,管理员或群主会作为“权力”中心者,对其采取劝删或剔除社群身份的惩罚;在游戏中,“越权”行为会被DM或店家警告、惩罚,甚至可能会被拉入打本黑名单,以此维护群体目标和多数玩家的利益。权力中心者对信息的把控和行为的规范,既维护了社群互动氛围,也维护了权力中心的威严,增强了群内玩家向中心靠拢的力度,有利于释放更大的情感能量。

跳车是不允许的,跳车的那个人需要把全场的钱都包下来。(A2)

总体上来看,规训程度的高低受加入难度和时间、资金、精力投入成本因素的影响。一方面,加入难度越大的社群对于玩家的规训程度越高,相对应的群内交流互动质量越高,情感卷入度和团结度也更高,例如高质量玩家群、内测群、微博超话等。另一方面,时间、金钱、精力投入成本越高的社群规训程度越高。游戏功能社群最为突出,游戏玩家开展一场游戏花费少则几十多则几百,时间投入在2—6小时不等,加之玩家的演绎、情感等精力成本,因此,一名玩家不遵守规则将会影响玩家群体的游戏体验,前期投入成本也会付诸东流。该类加入成本较高的社群会衍生出惩戒失范行为的规则系统,以保证仪式互动的最佳效果和维护所有玩家的共同利益。

(二)文化实践:符号文本与剧本杀文化

荷兰文化史家约翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)认为,游戏和文化是分不开的。“文化”自始至终就具有游戏的特征,“游戏”被看作文化最本质的特性,真正的、纯粹的游戏是文明的基石。①剧本杀自然也是文化的一种表现形式,游戏玩家在长期的群体交往中形成了独特的符号风格与文化特征,并积极主动地参与到文化的发展与创作中去,剧本杀文化也承载了青年话语实践的重要意义。

第一,符号文本的盗猎与生产。剧本杀属于亚文化的一种,它同其他亚文化群体一样拥有属于自己的符号隐喻体系,主要借助于已有的物品体系或意义系统,通过对这些物品的挪用和对意义的篡改来实现。②受访者A1、A2向笔者科普了一些剧本杀圈子的“黑话”:

“拼本、开车、硬推、推土机”在圈内比较常用,基本都是行业参与者创立出来的。(A1)

“菠萝头”玩家是玩情感本的时候,不管别人推荐的这个本有多好哭,这类玩家就是不哭。还有“水龙头”玩家,他和“菠萝头”玩家是相反的,就算不是情感本,他也会哭。(A2)

“车”原本指陆地上有轮子的运输工具,但在剧本杀社群中表示“一场游戏”,并由此衍生出许多新的语义。③剧本杀游戏玩家使用的众多语言都是通过“盗猎”与“篡改”已有的意义体系而形成,逐渐进化出新的符号语义并成为其内部流行的行话,使其充满了属于剧本杀的文化风格。除文字符号之外,玩家也会生产表情包等图像符号。表情包的生产被打上深重的年轻群体的文化烙印,④它同“黑话”一样是剧本杀圈子的话语表达形式,将圈内人与圈外人区分开来,玩家对该类符号的编碼译码也成为群体交往中个体参与的见证,是青年群体文化的一种表征形态,也是青年话语实践的一种常见途径。

我们交流经常用表情包,都是黑照截图P出来的。就比如说打本的时候,有人受惩罚,我们就咔咔一顿拍,P一点字,聊天的时候就会经常用。(A1)

第二,剧本杀文化的建构。剧本杀文化是游戏玩家在群体交往、群体实践中形成的文化产物,具有该圈子鲜明的文化风格,其形成一方面来自对传统桌游文化的继承与创新,另一方面来自游戏玩家们的实践与共创。

就第一方面而言,剧本杀玩家很多来自桌游圈,即从狼人杀、三国杀等游戏扩散而来,因此原本桌游圈的文化很多也沿袭至剧本杀文化圈。例如玩家A1认为剧本杀虽然是一种较为新颖的游戏类型,但其中很大一部分与大众的游戏圈层文化十分相似,许多文化内涵都是相通相融的,部分游戏“黑话”也是沿袭自狼人杀和三国杀圈子。但剧本杀仍然表现出不同于这些传统桌游的文化表征:

三国杀是一个回合制的游戏,狼人杀是一个推理性的游戏,剧本杀可以说是这两者的结合,但故事背景、内容则更加丰富。(A2)

剧本杀集推理、悬疑、玄幻、欢乐、古风等不同文化风格于一体,集游戏、阅读、扮演、复盘等文化形式于一体,又集社会、历史、情感、仙侠等文化题材于一体,再加之其互动性、社交性极强的游戏机制,使其拥有毋庸置疑的文化意涵。在近些年剧本杀文化也不断与其他行业文化碰撞出新的火花,衍生出“剧本杀+”的商业模式,其文化涵义也在进一步深入和扩大。

就第二方面而言,剧本杀文化在玩家们的共创实践中进一步被深化。玩家在游戏交往实践中就已实现与剧本杀文化的深度融合,在文本设定与个人诠释的交织交错之中形成独属于自己的文化解读,衍生出新的文化意核。

DM讲他之前带过的玩家,其实最后警察已经发现杀害弟弟的凶手是谁了,但他故意抓了另外一个对于凶手来说意义很深的人。他说“因为他(指凶手)让我尝到了失去重要人的滋味,所以我也要让他尝到失去重要人的滋味。”所以每一个人的选择不同,又给这个故事赋予了新的意核和新的结局。相当于玩家在剧本演绎中就可以开展自己的同人创作。(A5)

游戏玩家可以通过多种形式的二次创作来进入文化实践层面。例如小红书中存在着大量玩家创作的衍生作品,以文字文本和视频文本为主要呈现形式,有像玩家A8一样创作的剧本内容以外的人物独白,也有玩家再次扮演剧中人物拍摄创作的同人短视频等。除此之外,玩家还能通过社群讨论以及社群活动来对剧本作者产生影响。

我有一个朋友打了一个恐怖本,他认为这个结局不是很好,讲述了他认为的结局应该是什么样的。他发布内容的评论数特别高,被作者看到了。作者就加了他的好友,他俩进行交流,可能就会对作者的创作有一些积极启发。(A3)

我们当时在长沙一个的店里,有几位作者都是在带自己写的本。当时玩完我们就会一起讨论,作者出来我们也会一块聊。有时候他会聊下一部剧本想写什么类型的本,我们会提供参考意见。(A11)

在剧本杀游戏的群体交往中,无论是通过虚拟空间的社群互动还是线下面对面的游戏实践,剧本杀文化作为玩家、作者、店家三者之间交流碰撞的产物对于整个行业和文化圈群都产生积极意义,这也成为青年文化的一种输出形式,传达出这一世代青年群体的审美趣味和价值表征。不仅如此,在多元主体的互动共创之下,剧本杀也正在作为一种文学样式、一种影视风格、一种IP文化以跨媒介叙事的方式不断发光发热,成为剧本杀青年探索与拓展话语实践深度和广度的见证,也成为凝结着新生代话语权力的想象空间。

五、结语

基于剧本杀游戏的社会交往所关涉的不仅仅是青年对自我心灵的透视、人际关系的拓展,还赋予了青年作为一种文化的浸染,成为塑造新时代语境下青年群体的话语表达,成为时代记忆中的亚文化结晶。尽管本文意在构建对剧本杀游戏交往实况的真实解读,但在访谈深入的过程中笔者也发现了隐藏其中的问题:一是“脆弱的社交关系”,剧本杀游戏社会交往具有明显的不稳定性和非持久性,“因游戏而起,以游戏而终”成为剧本杀社会交往常态;二是将游戏作为社会实践途径难免存在想象性、虚拟化、模糊化症候。因此,剧本杀游戏交往的健康积极发展仍需要多方持续努力,共同为建构和维护璀璨多元的青年交往实践保驾护航。

基金项目:本文为国家社科基金一般项目“青少年的短视频沉迷与治理研究”(编号:23BXW092)

作者:

史可凡,河南大学新闻与传播学院硕士研究生,研究方向:媒介文化与青年文化

赵红勋,河南大学新闻与传播学院副教授、河南大学影视艺术研究所所长,研究方向:视听传播、媒介文化与青年文化

(责任编辑:谷儒楠)

Abstract: As a popular game style among young people, the practice of “script-killing” projects the discursive structure of social interaction. This study takes script-killing as the research object and examines its social interaction through participant observation and in-depth interviews, in order to provide a new way of thinking for an in-depth understanding of script-killing games. The study finds that: first, the social interaction of game players mainly involves self-interaction and interpersonal interaction to construct subjective values and maintain social relations; second, there are two distinctive features of social interaction in script-killing, namely, “ritual interaction” and “behavioral discipline”. Meanwhile, the cultural practices expressed in the form of games are also produced and shaped in the process of interaction, and become an important meaning space for youth discourse exploration and imagination.

Key Words: Script Killing, Social Interaction, Gamer