基于UTAUT2模型的老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿及影响因素分析

2024-04-08依帕尔克孜麦麦提明李玉华

依帕尔克孜·麦麦提明, 李玉华, 姚 萱

(新疆医科大学1公共卫生学院, 2研究生学院, 乌鲁木齐 830017; 3上海大学医学院, 上海 200444)

老年人患有各类慢性病的比例为50%~90%,严重影响老年人的生活质量,所产生的医疗、养老问题给家庭、社会和国家带来一定经济负担,传统医疗方式受到时间和空间限制,难以满足老年慢性病患者的需求[1]。在医疗政策驱动、医疗资源分布不均、慢性病患病人数不断增多等背景下,线下诊疗不断朝线上转移。“互联网+医疗”是将网络技术与传统医疗卫生服务深度结合而产生的医疗卫生服务模式,研究表明新型慢性病管理模式,通过为患者提供在线医疗健康教育、健康史查询、健康评估、电子医疗处方等服务,不同程度缓解了医生和患者的压力[2]。尽管近年来“互联网+医疗”得到了一定的发展,但老年慢性病患者对“互联网+医疗”的利用率并不高[3]。整合技术接受模型Ⅱ(Unified theory of acceptance and use of technology 2,UTAUT2)用于解释用户对新技术接受程度的准确性更高,因此,本研究以UTAUT2为基础,以感知风险、信任理论作为补充,建立初始模型,通过对乌鲁木齐市老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿情况进行调查,验证影响因素的作用,为“互联网+医疗”老年慢性病管理提供合理的科学参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象2023年4-8月采用便利抽样法,抽取在乌鲁木齐市主要城区开展“互联网+医疗”业务量较大的4家三甲医院作为调查地点,以老年慢性病患者为调查对象。纳入标准:≥60岁;慢性病患者;对本次研究知情同意,愿意配合。排除标准:存在精神障碍、认知障碍、重症和终末疾病者;各种原因导致表达不清、沟通障碍,使调查无法进行者。样本量的计算公式为n=[Z2P(1-P)]/d2,n代表样本容量,Z表示置信水平下的统计量,P表示目标总体的比例[4],即2020年我国60岁以上人口比例为18.70%,d代表容许误差0.05。本研究采用95%的置信水平,即Z的统计量为1.96,容许误差为5%,置信度1-α=0.95,算得样本量约为320例。

1.2 研究方法参考Venkatesh等[5]的整合型技术接受与使用模型Ⅱ(UTAUT2)问卷中个体接受和使用新技术影响因素调查相关文献,并征询相关领域专家意见后,最终确定老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿及影响因素调查问卷。该问卷包含:(1)社会人口学特征;(2)“互联网+医疗”使用意愿,共九个维度32道题,量表包括绩效期望(4个条目)、努力期望(4个条目)、社会影响(3个条目)、促进条件(4个条目)、价值权衡(3个条目)、信任(4个条目)、感知风险(4个条目)、使用意愿(3个条目)、使用行为(3个条目)。问卷选项采用李克特五级量表,非常不同意~非常同意,得分1~5,衡量患者使用意愿的强弱程度。信效度检验结果显示:Cronbach′s α系数值均大于0.8,说明量表信度较高,KMO值为0.903,显著性水平0.000,说明问卷的结构效度较高,适合进行因子分析。通常认为因子负载越大(0.5以上)表示收敛效度越高,各测量项的标准负载均大于0.5,组合信度(CR)均大于0.7,平均方差抽取量(AVE)均大于0.5,表明本文测量模型具有良好的收敛效度。

1.3 资料收集方法对调查员进行培训,详细说明本研究的调查目的和意义,对于能熟练使用移动手机的用户发送二维码自行填写,不能熟练运用的用户,通过调查员一对一现场调查。本研究发放问卷420份,剔除无效问卷(内容太过一致、答题时间太长太短),共有效回收403份问卷,问卷有效率为95.95%。

2 结果

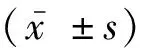

2.1 调查对象基本情况403名老年慢性病患者中,男性182人(45.2%),60~69岁者256人(63.5%),文化程度以专科及高中和小学及以下为主,分别为125人(31.0%)和100人(24.8%),退休人员259人(64.3%),见表1。

表1 调查对象基本信息

2.2 老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿情况九个维度得分均值由高到低排序,信任为(3.57±1.21)分、促进条件为(3.54±1.28)分、社会影响为(3.53±1.17)分、绩效期望为(3.49±1.24)分、使用行为为(3.47±1.28)分,见表2。对比九个维度32个条目,得出老年慢性病患者各维度得分较高的有8个条目,得分较低的有9个条目,见表3、4。

表2 老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿得分情况(分,

表3 老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿得分较高条目(分,

表4 老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿得分较低条目(分,

2.3 老年慢性病患者使用“互联网+医疗”影响因素分析

2.3.1 假设检验 基于相关研究,结合本研究数据特征,提出如下假设:H1,绩效期望正向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿;H2,努力期望正向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿;H3,社会影响正向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿;H4,价值权衡正向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿;H5,信任正向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿;H6,感知风险负向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”平台使用意愿;H7,促进条件正向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿;H8,使用意愿正向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用行为。

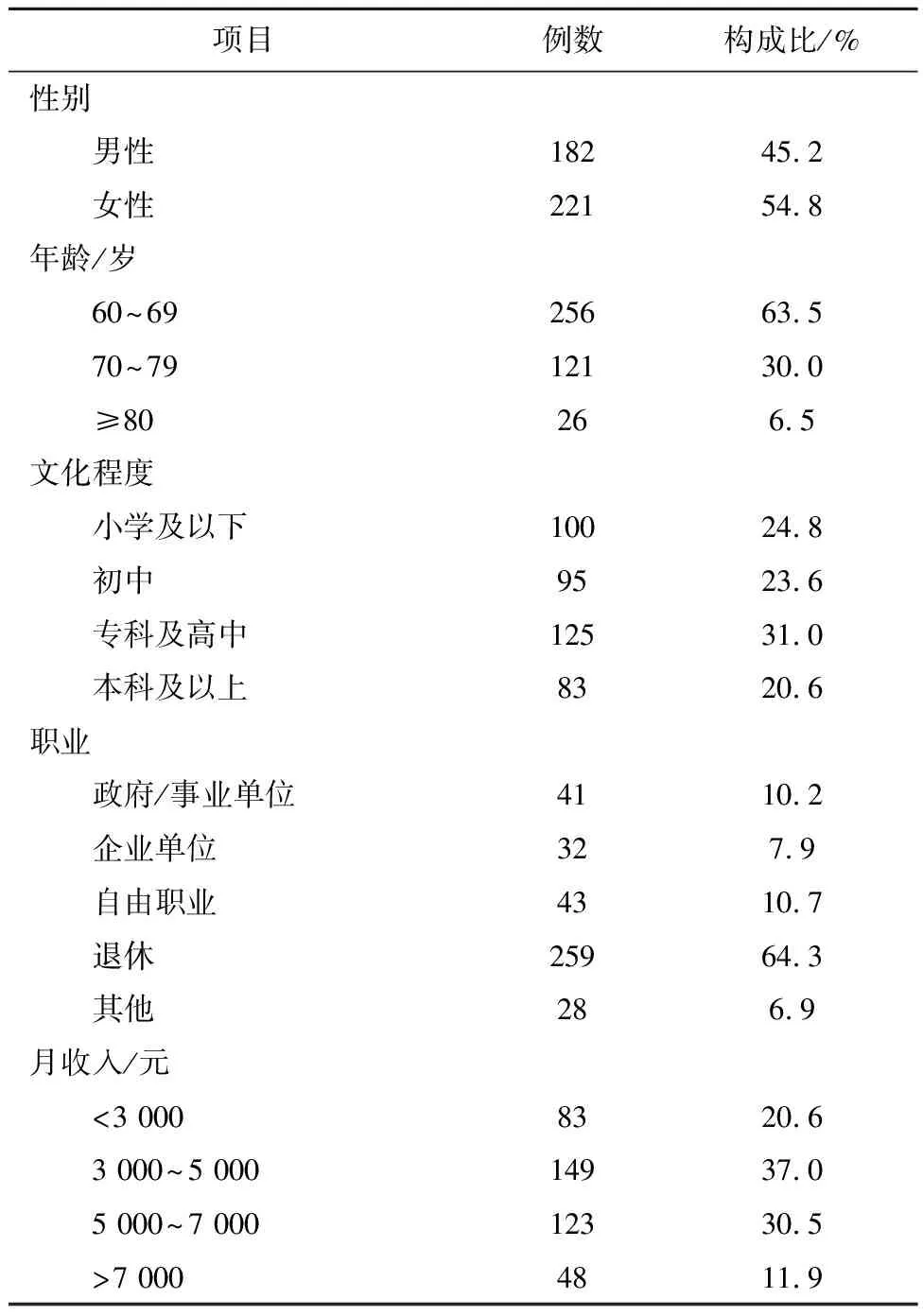

2.3.2 结构方程模型 依据研究假设,以绩效期望、努力期望、社会影响、价值权衡、信任、感知风险、促进条件为外生变量,使用意愿为内生变量构建结构方程模型[6],最终构建结构方程模型见图1。对已构建的结构方程模型进行路径系数估计及检验,除价值权衡与促进条件外,其余结果均有统计学意义(P<0.05),见表5。

图1 研究模型的检验结果

表5 路径系数分析

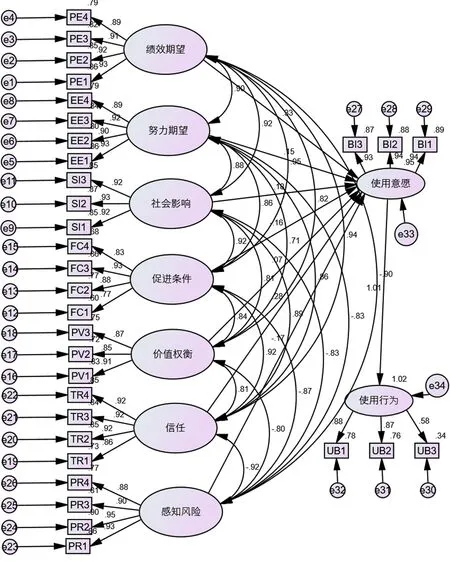

2.3.3 模型适配度 根据初始假设设计路径,形成结构方程模型,并对模型进行拟合,最终模型各拟合指标均达到适配标准。拟合结果见表6。

表6 模型适配度评价结果

2.3.4 模型路径分析 本文中提出的8个假设中6个得到数据支持,H1、H2、H3、H5、H6、H8通过了验证,表明假设成立,即绩效期望、努力期望、社会影响、信任对老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿起正向影响,其影响程度按路径系数从大到小依次为绩效期望(0.328)、信任(0.279)、社会影响(0.176)、努力期望(0.152);感知风险负向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用意愿,其路径系数为-0.174;使用意愿正向影响老年慢性病患者“互联网+医疗”使用行为,其路径系数为1.009,而价值权衡、促进条件正向影响作用没有得到验证(P>0.05)。

3 讨论

本研究结果显示,各维度总得分中,信任和促进条件的总得分最高,分别为(14.31±4.86)分、(14.18±5.12)分,说明互联网技术的发展、线上诊疗模式的出现,越来越多的老年人开始使用智能手机,具备使用健康管理系统的资源和软件,患者信任通过“互联网+医疗”进行慢性病自我管理[7]。其中,“国家政策支持线上诊疗,促使我使用”条目均分最高,表明加大支持力度会影响老年人的使用意愿,近年来“互联网+医疗”相关政策不断推进与优化,通过综合协调、科学指导,采取各种措施以提升全民利用率[8]。本研究中,使用意愿维度总得分为(10.33±3.79)分,相比其他维度得分并不高,“学习如何使用对我来说很容易”条目均分最低,可能因功能衰退、疾病习惯、复杂的页面操作等因素增加了老年人的就医难度,即便患者重视自己的身体健康,但因缺少科学治疗知识,导致使用意愿不高[9]。“互联网+医疗”服务有诸多优点,但作为新技术被患者普遍接受还需要较长的时间,其发展仍有较大的提升空间[10]。

绩效期望对使用意愿产生正向影响,且在所有自变量中影响程度最大,其路径系数为0.328。即患者认为使用“互联网+医疗”带来的益处越多,其使用意愿就越强[11],这和Hoque等[12]的研究一致。绩效期望条目源于感知有用性,分别从满足患者个性化需求、科普有用的疾病知识、能提供更好的服务、提高看病效率几个角度去衡量患者的感知有用性,平台有用性越强,使用积极性就强,使用意愿就强烈。因此,可通过给予患者更好的获得感提高“互联网+医疗”使用意愿[13]。努力期望对使用意愿产生正向影响且影响程度中等,路径系数为0.152。努力期望条目源于感知易用性,分别围绕学习使用难易程度、操作流程是否清晰易懂、平台设计是否科学、使用难度几个角度展开,即患者感知易用性越强,“互联网+医疗”平台使用流程越简单、越好操作,患者的使用意愿就越强[14]。因此可通过设计适合老年群体的服务方案,保证平台易用性占主导地位,降低平台的学习难度,重视操作界面的舒适度,通过视频和文本的方式制作操作手册,鼓励老年人学习[15]。

社会影响对使用意愿产生正向影响且影响程度中等,其路径系数为0.176,这表明对自己有影响力的亲戚朋友是他们选择与否的重要因素。老年群体易受身边人的影响,如亲戚朋友使用意愿较强,那么老年群体更容易接受“互联网+医疗”[16]。建议卫生行政部门和医疗卫生机构普及互联网+医疗服务推动其发展,可通过精准定位老年群体的个性化需求,政府、医院、社区可通过开展健康讲座使“互联网+医疗”惠及老年人群[17]。信任对使用意愿产生正向影响且影响程度中等,其路径系数为0.279。信任维度主要通过对医生能力的信任、保护隐私、对结果的信任、认为平台是可靠的这几个角度考察,当患者在就医过程中信任度越高,使用意愿就越强。目前“互联网+医疗”平台种类繁多,各个机构平台页面不同、管理方式也各不相同,人们因无法直接与医生沟通等未知性对“互联网+医疗”平台信任度较低[18]。建议加大对平台服务项目的透明化管理、完善政策法规、加大监管力度,加强相应管理制度和考核制度,提升“互联网+医疗”平台在患者心中的地位和可信度,保护患者隐私,严格把关在线诊疗医生的资质水平,切实保障“互联网+医疗”的质量和安全。

感知风险对使用意愿产生负向影响且影响程度中等,其路径系数为-0.174。“互联网+医疗”的虚拟性在新技术水平下制约患者对健康管理平台的使用意愿,主要通过担心个人隐私泄露、担心服务不可靠、支付不安全、服务质量不达标几个角度去衡量患者对风险的感知。相关研究也表明,涉及用户的安全性建设仍是“互联网+医疗”发展的关键问题[19]。除慢性病专科医护人员、康复师、营养师等直接参与慢性病管理的人员外,还需要信息技术部门、医技科、住院部门等部门合作,保障高质量的诊疗服务[20]。完善各项“互联网+医疗”服务配套机制,可通过建设一体化的综合管理平台,实现优质医疗资源的互联互通、有针对性的满足老年群体的健康需求,进一步优化“互联网+医疗”发展的内外环境,降低患者对风险的感知,有效提升老年慢性病患者自我管理水平。