文化强国战略下艺术设计硕士文化传承与创新教育模式探索

2024-03-18吴绍兰林幸民

吴绍兰 林幸民

摘要:目的:强化艺术设计硕士文化传承与创新教育的目的在于通过高质量的文化滋养,厚植文化根基,使他们具备深厚的文化认知和正确的文化取向,最终转化成艺术设计中的文化自觉与自信,让作品真正成为叙述和传播中华文化的载体,培养能真正建设文化强国的主力军。方法:文章构建围绕培养厚人文、重体验、强自信、能创新四种能力的建设目标和路径,提出开辟多渠道的文化渗透、提供形式多样的文化艺术体验、课程思政与思政教育双管齐下、进阶式文化创新设计训练等多项改革举措。结果:实现文化传承及创新类课程对艺术设计专业各方向的全覆盖,多渠道获得线上线下“非遗”文化体验,积累丰富的文化素材,提升文化创意设计能力和水平。结论:艺术设计是最直接、最形象的文化表现形式,作品所传达的文化理念将潜移默化地影响人们的认知和文化取向,关系到国家主流意识形态的安全和社会主义文化强国建设的成效。作为艺术设计硕士培养院校,要把推动文化传承与发展渗透于立德树人全过程,以高质量的文化滋养艺术设计硕士,为我国的高质量发展提供坚实的艺术设计人才保障。

关键词:文化强国;艺术设计硕士;文化传承与创新;教育模式

中图分类号:G642;G122 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2024)04-00-03

0 引言

“文化是一个民族、国家的灵魂,是历史的传承、价值的赓续创新和精神的兴盛”[1],也是一个国家软实力的重要象征,具有对内凝聚力量、实现民族复兴,对外传播影响、塑造国家形象的作用。党的第十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出到2035年把我国建成文化强国[2],这是自党的十七届六中全会提出建设社会主义文化强国以来,党中央首次明确建成文化强国的具体时间表。

艺术设计作品往往包含着深刻的文化内涵,艺术设计师同时也是文化的传播者和引导者,作为这个群体中的高端人才,艺术设计硕士是建设文化强国的主力军和实践者,其文化传承与创新意识及能力关系到文化强国的建设成效,因此强化艺术设计硕士的文化传承与创新教育是建设文化强国的使命与担当。

1 艺术设计硕士重专业、轻人文的培养现状

目前,培养艺术设计硕士主要围绕基础知识、专业知识、专业技能开展,比较侧重于毕业后的就业履职,培养过程中普遍存在重专业、轻文化的现象。加之艺术设计教育起源于西方发达国家,本土文化融入不够,中国传统文化教育的课程和人文素养实践活动较少,在人才培养方案中没有充分体现建设文化强国的使命担当和社会责任。可见,强化对艺术设计硕士文化传承与创新能力的培养应该得到进一步重视。

2 强化文化传承与创新教育的作用

2.1 有利于促进传统文化的守正创新和活态传承

通过研究传统文化独特的内涵、审美、符号、民风民俗,探索结合现代设计的新方法和新途径,激发创新思维,坚持守正创新、活态传承,将文化进行图解、演化和可视化传达,形成传统文化的创新样式,有助于提升中华优秀传统文化的创新创造力。

2.2 有利于厚植文化根基和坚定文化自信

大学始终是传承和创新文化的“孵化器”,一直承担着引领民族文化发展、培养民族文化自信的重要使命[3]。

文化是设计理念生成的重要基础,以文化自信为基础的设计理念,也将呈现出文化自信的属性[4]。强化艺术设计硕士文化传承与创新教育,以文化人,以文育人,有利于引导他们坚守民族精神家园,促使他们具备深厚的文化认知和正确的文化取向,并最终转化成艺术设计中的文化自觉与自信,让作品真正成为叙事和传播中华文化的载体。

2.3 有利于突出人才培养的区域特色

八闽文化造就了丰富的在地艺术形态,这是艺术设计创作取之不尽的创作源泉,是激发创作灵感、提升艺术创造力的重要素材。培养艺术设计硕士要紧密对接区域文创产业的发展,以本土化人文精神为素材,重视文化创造力的养成,逐渐形成独具区域特色的艺术设计硕士培养模式。

2.4 更好地满足人们日益增长的文化需求和精神追求

经过改革开放40余年的發展,人们的需求已从最初的物质需求转化为更高层次的精神需求,而文化建设的主要目的就是满足人的精神需求。当下,大众对艺术设计作品的价值判断远不止物质需求上的满足,作品的精神慰藉才是更高层次的追求。

3 我国丰富的文化资源是艺术设计的重要源泉

我国历史悠久,文化源远流长,中华文明是人类社会最早形成的文明之一,也是唯一持续时间最长、延续至今且没有中断的文明,即便在遭受外敌入侵、陷于国破家亡的境地时,中华文化依然能够涅槃重生,绵延不绝,薪火相传[5]。我国不仅有优秀传统文化,还有在革命、建设和改革的伟大实践中孕育出的革命文化和社会主义先进文化。除了有光辉灿烂的中华文化外,还有异彩纷呈的地域文化。就福建而言,如独具特色的海丝文化、海峡侨台文化、客家文化、革命老区文化、闽越文化、理学文化、妈祖文化、莆仙文化等。截至目前,福建省拥有5项世界文化和自然遗产、9项世界非物质文化遗产,是我国在国际“非遗”保护三个系列上唯一获得“大满贯”的省份,同时拥有国家级“非遗”代表性项目145项、省级“非遗”705项,其中包含丰富的传统技艺、传统美术、民俗等“非遗”项目,如德化瓷烧制技艺、惠安女服饰、脱胎漆器、漆线雕、送王船、妈祖信俗、柘荣和漳浦剪纸、客家土楼营造技艺、银饰锻造技艺、木拱桥营造技艺等,为培养区域内艺术设计硕士提供了丰富的文化艺术资源。

4 构建目标,规划路径

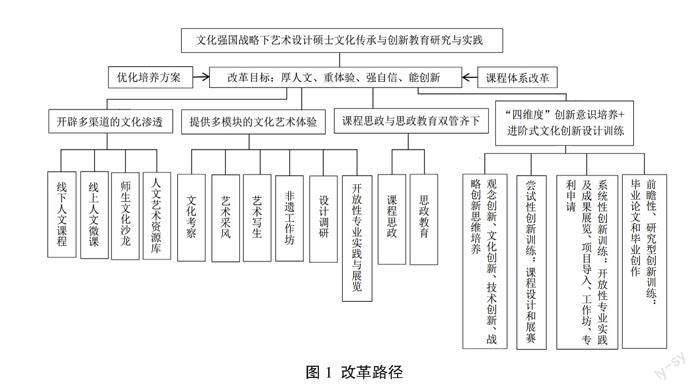

聚焦社会主义文化强国建设使命,坚持文化铸魂,把艺术设计硕士培养成优秀文化的传播者、实践者和创造者。围绕培养厚人文、重体验、强自信、能创新四种能力规划改革路径。

第一,厚人文。“以文育人”“以文化人”是开展文化传承与创新的艺术设计的关键,只有充分了解和理解优秀传统文化知识,才能准确把握文化的内涵和精髓。努力提高硕士生的人文认知是文化传承与创新的基础。

第二,重体验。传统文化教育不能局限在课堂教学之中,填鸭式的教育尤其不可取,要强化文化艺术体验,在人才培养中辅以实践活动,以可观、可感的形式让硕士生感受文化的魅力,触摸文化的脉络,进而开展蕴含文化精髓的创意设计。

第三,强自信。人才的文化自信,在于达成他们对中华文化精神和价值的坚定信仰。艺术设计硕士文化传承与创新教育要做到课程思政与思政教育双管齐下,把优秀传统文化、八闽文化融入价值取向、理想人格、审美情趣等教育中,提高文化育人质量。

第四,能创新。在文化传承中,要同时立足于大众不断增长的精神文化需求。创新是文化永葆生命力和凝聚力的重要基础,应用现代设计方法和手段开展文化创新设计是培养艺术设计硕士创新能力的路径。改革路径见图1。

5 举措与实践

5.1 开辟多渠道的文化浸润

一方面,扩大了文化传承与创新类课程的覆盖面,重新修订培养方案,增加具有文化内涵的课程比重。修订后的课程体系中包括闽台文化及创意设计研究、文创工艺品设计、文化遗产保护与田野考察、景观文化的地域性研究、中国民族服饰艺术专题研究、影像文化研究方法、历史建筑的可持续性设计、中国工艺美术鉴赏与评论写作等必修课和选修课,实现了文化传承与创新类课程对各专业方向的全覆盖。另一方面,增加文化供给,注重拓展线上课堂,借助中国大学MOOC(慕课)平台,引导硕士生学习闽南与海丝文化、闽南乡村文化的传承、闽南历史文化、闽南审美文化专题、闽北民间美术等国家精品课程。课外借助多个数字平台补充“非遗”文化知识,先后推送剪纸、送王船、漆线雕、博饼文化、传统木结构营造、木拱桥营造技艺、木版年画、德化瓷烧制技艺、客家土楼营造技艺、霍童线狮等众多“非遗”资料文献。为了便于硕士生查阅福建省“非遗”文化项目,还为他们提供了福建省“非遗”文化数字地图。此外,每年举办数十场设计文化类讲座与沙龙,让硕士生广泛涉猎中华文化和地域文化。

5.2 提供形式多样的文化艺术体验

结合艺术设计硕士开放性专业实践,开展形式多样的文化艺术体验与研学活动。由项目负责人牵头,多部门联合举办以“体验非遗文化,领略传统艺术魅力”为主题的艺术考察与研学活动,带领硕士生走访“非遗”传习中心,深切感受“非遗”的技艺之美和工匠精神。同时,依托学院作为文旅部中国“非遗”传承人研培单位的优势,让工艺美术大师和“非遗”传承人走进校园,为硕士生提供面对面交流和动手体验传统技艺的机会。这种直接和具体的体验让艺术设计硕士不仅习得了知识、积累了文创设计素材,也增强了其文化自豪感。

5.3 课程思政与思政教育双管齐下

坚持将正确的文化立场和态度植入艺术设计硕士的培养中,注重把专业教育与弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化相结合。有的硕导通过课程思政教改立项,改革单维度的专业教学,使专业教学与“非遗”、文化自信教育协同育人,积极构建优秀传统文化的课程方案和育人模式,并取得了显著的成果,学生作品获得了教育部思想政治工作司主办的全国大学生网络文化节公益广告比赛一等奖。有的硕导则把立项的文创类科研课题导入硕士生培养中,将红色文化、传统文化、地域文化贯穿育人过程,在人才培养的各环节讲好中国故事,融入民族情怀。同时,积极发挥学工部门的思想政治引導作用,学院党政主要负责人定期给硕士生讲授思政课、上党课。以形式多样的活动厚植爱党爱国、奉献社会的情怀,如邀请老战士开设主题教育讲座、举办学习雷锋精神主题活动、清明祭英烈共筑中华魂主题教育活动、寒暑假振兴乡村新风貌的社会实践活动等,较好地实现了专业教育与思政教育同向合力,达到以文化人、以德育人的目的。

5.4 进阶式文化创新设计训练

在艺术设计硕士3年培养期内分阶段对研究生的文化创意设计能力进行训练:研一主要结合课程设计和展赛植入,开展尝试性的创新训练;研二借助开放性专业实践及成果展览、科研项目导入、专利申请、工作坊、产业对接等,开展原创性的文化创意设计训练;研三结合毕业论文和毕业创作,开展前瞻性、研究型创意设计。将文创设计训练贯穿人才培养的全过程,促使研究生较好地掌握开展地域环境、历史、人文的调研方法,并从中领悟文化内涵,再通过探寻文化中的“意向”到“抽象”的转变,从而提炼设计元素,最后输出设计作品。在导师的指导下,项目建设期内共有近百名艺术设计硕士生获得国内外各类设计比赛奖项,共有4篇以文创为主题的艺术设计专业硕士生毕业论文被评为校级优秀毕业论文,占比达44.4%。

6 结语

艺术设计是最直接、最形象的文化表现形式,艺术设计硕士作为高端设计人才,引领着设计行业的发展。同时,其设计的作品所蕴含的文化理念将潜移默化地影响人们的认知和文化取向,关系到我国主流意识形态的安全和社会主义文化强国的建设成效。作为艺术设计硕士培养院校,要把推动文化传承与发展渗透到立德树人全过程,以高质量的文化滋养艺术设计硕士,为我国的高质量发展提供坚实的艺术设计人才保障,使培养的人才成为建设文化强国的主力军。

参考文献:

[1] 刘波.习近平新时代文化自信思想的时代意涵与价值意蕴[J].当代世界与社会主义,2018(1):97-104.

[2] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[M].北京:人民出版社,2020:5.

[3] 王凤祥.文化自信视域下高校社会主义核心价值观培育研究[M].北京:中国政法大学出版社,2020:5.

[4] 王凯宏.设计理念与文化自信[J].艺术评论,2019(8):71-80.

[5] 王凤祥.文化自信视域下高校社会主义核心价值观培育研究[M].北京:中国政法大学出版社,2020:4-5.

作者简介:吴绍兰(1964—),女,福建厦门人,硕士,教授,研究方向:艺术设计、工业设计教学。

林幸民(1988—),男,江苏盐城人,博士,副教授,研究方向:交互设计、工业设计教学。

基金项目:本论文为2021年福州大学研究生教改重点项目“文化强国战略下艺术设计硕士文化传承及创新教育探索与实践”研究成果,项目编号:00489010