基于综合分析法的城市道路植物景观调查与评价

2024-02-05钱燕萍

钱燕萍

(南京晓庄学院环境科学学院,江苏南京 211171)

城市道路绿地是城市附属绿地中道路与交通设施用地内的绿地[1],是宜居城市背景下绿地景观建设的重要组成部分。近年来,居民对城市环境的品质要求逐渐提高,城市道路植物景观建设逐步向全方位、多层次和可持续发展目标前进。科学分析评价城市道路植物景观是城市生态环境研究与实践的重要内容。

随着城镇化进程加快,对道路植物景观的研究逐渐增多,起步阶段主要集中在美学方面[2-4],后期开展了多样性及评价方面的相关探索。贾浩洋等[5]对杨凌道路园林树木应用现状进行了调查与分析,杨琼等[6]通过群落生长型、空间结构和物种多样性指数等对永川区道路林带植物多样性进行了调查研究,邹薇等[7]基于层次分析法对上杭县城区道路绿地植物景观进行了评价,岳桦等[8]对哈尔滨市四条道路植物景观季相色彩设计进行了评价研究,王圳等[9]对海滨城市道路常见的55 个树种进行监测、调查和分析,构建了海滨城市道路植物综合评价体系。学者从不同视角出发对城市道路植物景观构建、道路植物选择以及景观评价体系等方面进行了相关研究[10-12]。城市道路植物景观实地调研工作量大,评价指标所需样本量多[13],目前城区尺度下道路植物景观调查与综合评价研究相对较少[14-15]。

本研究以南京市建邺区内32 条道路为研究对象,通过实地调研和城市道路植物景观综合评价体系构建,对道路植物景观综合质量进行多维度分析,为深入分析城市道路植物景观现状,提升道路植物景观品质提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区域建邺区为南京市主城区之一,地理位置位于118°22′~119°14′ E,31°14′~32°37′ N,属亚热带季风气候,平均气温为15.4 ℃,全年积温(10 ℃以上)为4 897 ℃,年降水量900~1 000 mm,植物资源丰富[16]。建邺区道路植物景观营造在城市品质塑造、道路特色展现和宜居环境建设方面起着非常重要的作用。

1.2 研究对象

本研究以南京市建邺区城市道路植物景观为研究对象,对辖区内主要城市道路植物景观进行调研与评价,在查阅道路绿化相关资料和对道路全面调研的基础上,共选择道路32 条,其中快速路3 条,主干道3 条,次干道9 条,支路17 条,无绿化植物、隧道和高架桥均不计入本次调查与评价研究范围。

本次调查的道路代表了该区道路植物景观现状的主要特征和整体水平,具有代表性和典型性。调查内容为该区道路基本信息和道路植物景观信息,其中道路基本信息包括道路类型和断面形式,道路植物景观信息包括各道路的中间分车绿带、行道树绿带和两侧分车绿带植物种类。

1.3 研究方法

城市道路植物景观评价是基于各景观评价指标的综合结果。因此,本研究采用综合评价法,其中指标权重通过专家打分和层次分析法相结合的方法确定,具体指标因子的分值则通过问卷调查与样地照片打分确定,最终获得该区道路植物景观整体的综合评价分值。此方法能够更加直观地反映出道路植物景观在各景观指标层面的优劣,基于此提出道路植物景观优化的针对性建议。

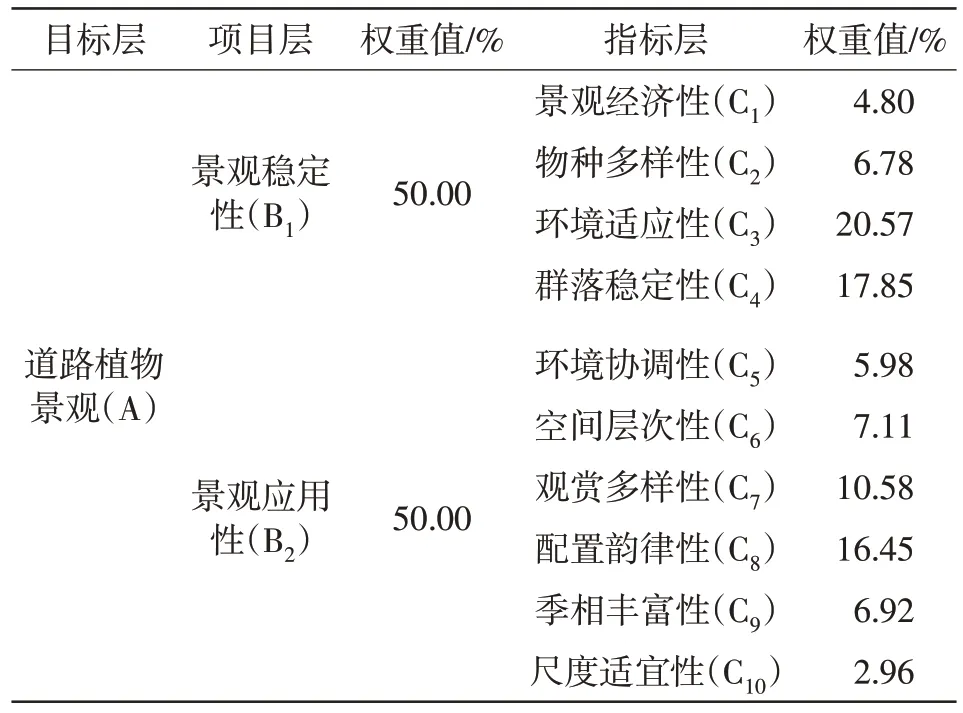

1.3.1 评价指标筛选在查阅有关城市道路植物景观评价文献基础上[17-20],结合风景园林专业人员意见,针对性地对城市道路植物景观评价指标进行综合筛选,通过整理归纳,从景观稳定性和景观应用性2 个准则层面进行评价,选择景观经济性、物种多样性、环境适应性、群落稳定性、环境协调性、空间层次性、观赏多样性、配置韵律性、季相丰富性和尺度适宜性10 项指标作为具体评价指标因子,最终建立该区道路植物景观综合评价体系[21-23]。

1.3.2 指标权重确定用层次分析法和专家打分法结合的方式确定该区道路植物景观评价的指标权重。专业人员包括风景园林专业研究员和园林从业人员等共17 人,针对城市道路植物景观综合评价要求和该区道路植物景观的实际情况,对各指标因子两两相对重要性进行比较,并基于层次分析法最终确定研究区道路植物景观综合评价因子权重。

1.3.3 评价指标打分采用李克特量表将每个评价指标设置为1(差)、3(较差)、5(中)、7(较好)和9(好)5 个评分级别,通过问卷调查进行打分。邀请风景园林专业评价小组80 名成员根据每条道路植物配置实际情况和各道路样地实景照片对各评价因子进行打分,计算出各条道路植物景观的平均得分。

1.3.4 综合评分计算综合评价分值由各指标得分与相应权重的乘积加权所得,分值高低表示该城市道路植物景观水平的高低。综合评价计算公式如下。

式中,S为城市道路植物景观综合评价得分,Xi为指标层评价因子的权重,Fi为指标层评价因子的得分值,n为指标层评价因子的数量。

1.3.5 道路植物景观分级本研究依据道路植物景观综合评价分值,最终设置Ⅰ级(优)、Ⅱ级(良)、Ⅲ级(中)和Ⅳ级(差)4个道路植物景观级别。本次评价过程中评价分值采用李克特量表,因此道路植物景观级别最终划分方式如下:1≤Ⅳ级(差)≤3,3<Ⅲ级(中)≤5,5<Ⅱ级(良)≤7,7<Ⅰ级(优)≤9。

2 结果和分析

2.1 道路植物景观调查

2.1.1 主要道路植物种类对研究区32 条主要道路的类型、断面形式和植物种类等进行实地调查和记录。该区的道路类型有快速路、主干道、次干道和支路等。道路断面形式主要有五板六带、四板五带、三板四带和二板三带等。行道树绿带的植物构成相对简单,主要是行道树、行道树+地被、行道树+灌木+地被等形式。两侧分车绿带和中间分车绿带的植物种类较丰富,通过选择具有观花、观叶和观果等观赏功能的乔灌草进行合理配置,构建了观赏价值高、生态效益好的复合型植物群落。

2.1.2 道路行道树绿带植物应用种类共有30条道路具行道树绿带,应用植物共29 种涉及25 科27 属。其中行道树11种,应用频率最高的行道树树种为香樟,频率为78.13%;其次为悬铃木,应用频率为28.13%。行道树常绿树种与落叶树种的比例分别为36.36%和63.64%。观赏特性以观花、观果为主,观花树种占45.45%,观果树种占27.27%。

2.1.3 道路两侧分车绿带植物应用种类共有27 条道路具两侧分车绿带,应用植物共50 种涉及29 科42 属。其中乔木25 种、灌木20 种、草本5 种。常绿乔木树种与落叶乔木树种的应用比例分别为48.00%和52.00%。观赏特性以观花、观果为主,观花树种占比52.00%,观果树种占比32.00%。应用频率较高的大小乔木为桂花、紫叶李和女贞,频率分别为33.33%、25.93%和22.22%;应用频率较高的灌木为红花檵木、海桐和紫薇,频率分别为85.19%、51.85%和33.33%。

2.1.4 道路中间分车绿带植物应用种类共有15 条道路具中间分车绿带,应用植物共60 种涉及37 科52 属。其中乔木25 种、灌木27 种、草本8 种。常绿乔木树种与落叶乔木树种的应用比例分别为52.00%和48.00%。观赏特性以观花、观果为主,观花树种占比44.00%,观果树种占比28.00%。应用频率较高的大乔木为香樟、广玉兰、银杏和榉树,频率均为13.33%,小乔木为桂花,频率为26.67%;应用频率较高的灌木为红花檵木、金叶女贞和海桐,频率分别为73.33%、40.00%和33.33%。

2.2 道路植物景观综合评价

2.2.1 评价指标权重采用层次分析法和专家打分法结合的方式确定道路植物景观评价的指标权重,最终确定的评价指标权重见表1。

表1 城市道路植物景观综合评价指标权重

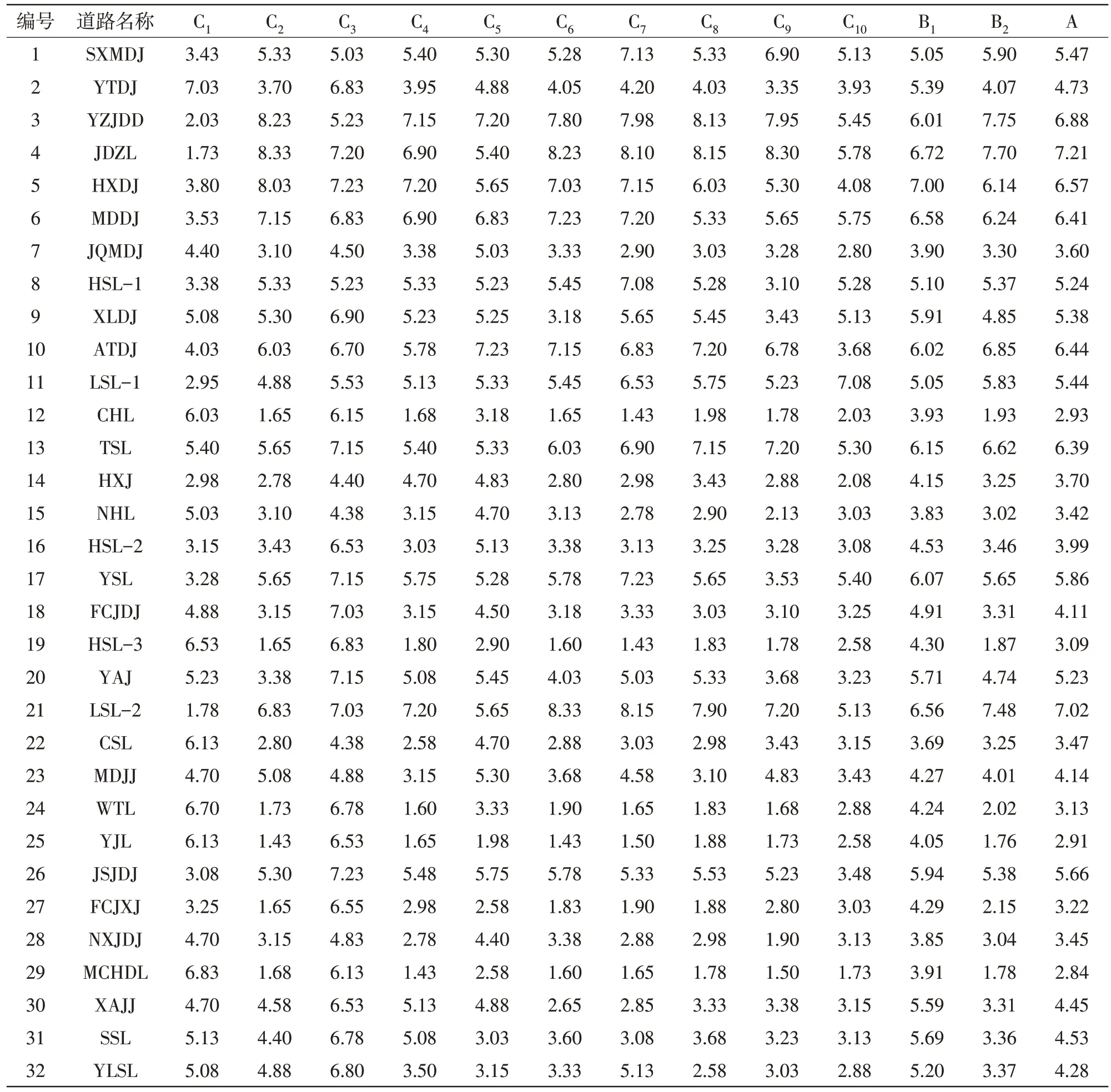

2.2.2 综合评价得分在确定权重的基础上,进一步对建邺区城市道路植物景观进行综合评价,综合评价得分见表2。

表2 城市道路植物景观综合评价得分

(1)景观稳定性分析。由表2可知,景观稳定性评价得分最高的是HXDJ,得分为7.00;其次是JDZL和MDDJ,得分为6.72 和6.58;评分较低的是NHL 和CSL,得分为3.83和3.69。评分最高的道路应用植物种类超20种,道路绿化植物种类多且搭配合理。此外,快速路、主干道、次干道和支路的景观稳定性平均值分别为5.48、6.76、4.89和4.87,说明在景观稳定性方面,不同道路植物景观的差异较大,整体上呈现主干道道路植物景观稳定性最强,快速路次之,支路较差的特点。

对景观稳定性因子层面各指标分析发现,物种多样性指数与群落稳定性指数呈正相关,与景观经济性指数呈负相关。LSD的物种多样性指标和群落稳定性指标评分较高,不同生长型的植物搭配组合能够相互创造适宜的生长环境,如中央分车带选择栾树、榉树与广玉兰,中层点缀紫薇、鸡爪槭等观花、观叶小乔木,下层选择耐阴的八角金盘与洒金桃叶珊瑚构成复式种植结构,整体群落结构科学合理,是较为优秀的分车带样段;CHL 的景观经济性指标较高,得分为6.03,但其物种多样性指标和群落稳定性指标评分较低,较高的景观经济性指标意味栽植成本和养护管理成本较低,该指标的提升以多样性指数和群落稳定性降低为代价。

(2)景观应用性分析。由表2可知,景观应用性评价得分较高的是YZJDD 和JDZL,得分为7.75 和7.70;得分较低的是YJL 和MCHDL,分别为1.76 和1.78。此外,快速路、主干道、次干道和支路的植物景观应用性评价得分平均值分别为5.91、6.70、4.56和3.53,说明在植物景观应用性方面,各等级道路的植物景观应用性评价由高到低依次为主干道、快速路、次干道和支路。

本次调查与评价过程中发现,HSL-3 环境协调性指标得分较低,而ATDJ该指标得分最高,为7.23,该路为河西新城的主要道路,其植物物种丰富,道路植物景观与新城城市风貌协调统一。LSL-2植物空间层次性指标和观赏多样性指标得分最高,分别为8.33 和8.15,其植物景观包括大小乔木、花灌木、球灌木和地被等多个植物景观空间层次,同时该道路植物景观具有观花、观果、观干和观叶等多种观赏特性。YZJDD 植物配置韵律性指标得分最高,该道路为城市快速路,很好地满足了行车过程中的景观节奏韵律要求。JDZL 采用了春海棠、夏紫薇、秋银杏和冬梅花的配置方式,其植物季相丰富性指标得分最高。LSL-1 植物尺度适宜性指标得分最高,而MCHDL 该项指标得分较低,由于MCHDL 为老城道路,植物栽植时间相对长,植物在时间动态演变中不断生长,导致部分行道树株高相对过高,影响了该项分值。

(3)道路植物景观综合分析。由表2可知,综合评价得分最高的是JDZL,为7.21;其次是LSL-2,为7.02;得分较低的是MCHDL,为2.84。快速路、主干道、次干道和支路的综合评价得分平均值分别为5.70,6.73,4.72和4.15,说明该区各等级道路的综合植物景观水平由高到低依次为主干道、快速路、次干道和支路。

在该区道路植物景观综合评价中,属于Ⅰ级道路的共2 条,占比6.25%,包括1 条主干道和1 条支路;属于Ⅱ级道路的共12 条,占比37.50%,包括2 条快速路,2 条主干道、5 条次干道和3 条支路,评分较高的各级道路在上述10 项评价因子中均能满足城市道路植物景观的要求,相关道路景观稳定性成效好,景观应用性效果好;属于Ⅲ级道路的共15 条,占比46.88%,包括1 条快速路、3 条次干道和11条支路;属于Ⅳ级道路的共3条,占比9.38%,包括1条次干道和2条支路,评分较低的各级道路在今后的道路植物景观品质提升过程中需根据上述10 项评价因子进行针对性重点改造,以提高道路植物景观水平。

总体而言,研究区道路植物景观建设均衡性较好,但部分道路植物景观质量差距明显。其中主干道植物景观综合评价良好,支路综合得分不高,植物景观质量与城市道路的等级差异特征符合,不同支路的景观综合评价分值差异较大。

3 结论与讨论

本文从景观稳定性和景观应用性2 个维度构建了城市道路植物景观评价体系,并对建邺区道路植物景观进行评价,该评价体系中环境适应性、群落稳定性、配置韵律性和观赏多样性等指标的权重值相对较高,而以往研究中物种多样性、交通安全性、绿视率、生活型多样性等指标权重较高[7],一方面是由于评价指标与评价体系的构建差异、打分侧重不同造成的,另一方面也说明随着社会经济的发展,城市道路绿地植物景观的养护能力提升,景观经济性不再是道路绿化建设中的重要因子,当下城市道路植物景观建设过程中更看重整体植物景观的生态稳定和观赏效果,强调植物多样性带来的景观效果提升。

研究区是常绿阔叶林向落叶阔叶林的过渡地区,植被类型属常绿阔叶与落叶阔叶混交林类型,植物资源丰富、种类繁多,为开展城市绿化提供了多样选择。调查发现行道树绿带中应用频率最高的树种为香樟,达78.13%,尤其在一些支路中,仅种植香樟作为行道树,如CSL、XAJJ 和YLSL 等。单一种植常绿乔木,不能很好地满足冬季采光的需要;单一种植落叶乔木也不利于冬季道路景观观赏,应尽可能地根据道路的功能调整常绿与落叶树种的比例,使道路绿地植物更好地发挥景观与生态功能[20]。因此,在进行城市道路绿化建设时,合理丰富植物种类有利于提升道路绿化效果。

一方面,乡土树种作为本地区天然分布树种或已引种多年且在当地一直表现良好的外来树种,具有很强的环境适应性,对生态系统的结构与功能发挥着至关重要的作用,可以维持生态系统的稳定,保障其服务功能的正常运行[24]。目前,对乡土树种在道路绿化中的应用尚未引起足够的重视[25],未充分发挥乡土树种在维持生态安全方面的作用[26]。因此,在城市道路绿化中,为维护植物景观的稳定性,尽可能以选择地带性的乡土树种为主,谨慎引进外来树种,避免物种入侵风险[27],避免与其他城市道路景观同质化[28],可适当增加南京椴、秤锤树、南京柳以及南京珂楠等乡土树种的应用,体现地方特色。

另一方面,道路植物景观作为城市绿化的骨架,能够反映城市特有的人文内涵,体现人与环境的和谐以及地方文化韵味[29]。因此,道路绿化树种的选择应突出地方文化和特色。市树和市花是现代城市园林绿化的“名片”,是城市历史文化积淀和人文精神的集中体现,也是城市发展和生态文明的象征[30]。调研结果表明,部分道路绿化中对市树市花的应用频率较低,JDZL和SXMDJ有市树和市花的分布,未充分体现地方特色。因此,在城市道路绿化中应以市树市花作为绿化基调树种和骨干树种进行道路绿化布局,充分发挥市树市花的代表作用。

该区各等级道路植物景观综合评价水平由高到低依次为主干道、快速路、次干道和支路,植物景观质量与城市道路的等级差异特征符合,这与邹薇等[7]的研究结果一致。主干道和快速路道路绿化应用的植物种类多样、观赏价值较高,采用了乔+灌+草的复合配置模式,具有一定的节奏韵律,植物群落相对稳定,景观季相丰富,综合评价得分相对较高;MCHDL、YJL 和CHL 等支路绿化应用的植被种类比较单一,常采用乔+草、乔+灌等简单的配置模式,植物配置的韵律性和群落的稳定性欠缺,相应地道路植物景观综合评价得分也较低。因此,在保证行车安全的前提下,城市道路植物景观可以从单一的配置模式向多元化的复合型配置模式发展,从重人工干预向近自然模式发展[31]。

综上,研究区道路植物种类丰富,道路植物中观花、观果树种应用比例较高。该区道路植物景观建设整体均衡性较好,但部分道路植物景观建设水平差距较大。各等级道路植物景观综合评价水平由高到低依次为主干道、快速路、次干道和支路。通过综合评价及道路植物景观分级分析得出,道路绿化水平达到Ⅰ级(优)的道路占比6.25%,Ⅱ级(良)占比37.50%,Ⅲ级(中)占比46.88%,Ⅳ级(差)占比9.38%。

根据单项评价因子分析结果,可对单因子评价分值较低的道路植物景观进行针对性提升,通过采取专项措施解决限制性因素,对不足之处进行重点改善。道路绿化带空间层次指标较低的道路植物景观,可充分利用不同高度的植物,丰富绿化植物层次结构;对于道路季相丰富性指标得分较低的植物,可以提高各季节观赏性植物的应用比例,丰富道路植物景观在季相上的变化。本研究通过对建邺区32条主要道路植物景观进行全面调查与综合评价,为公园城市建设背景下道路景观改造提升及道路植物景观评价研究与实践应用提供借鉴。