基于核心素养的生物学教学设计

2024-01-27申单

申单

[摘 要]文章以科学史为依托,对“激素与内分泌系统”一节进行教学设计,旨在引领学生重走科学发现之路,体会科学研究的一般过程。在“激素与内分泌系统”教学中,教师可结合情境引导学生通过控制变量法和设置对照实验来验证假说,基于已有知识和相关资料提出可行性的实验方案,培养学生严谨的思维习惯和科学探究的能力,进而有效落实生物学学科核心素养。

[关键词]核心素养;教学设计;激素与内分泌系统

[中图分类号] G633.91 [文獻标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)29-0094-03

生物学学科核心素养是学生在生物学课程学习过程中逐渐发展起来的,在解决真实情境中的实际问题时所表现出来的价值观念、必备品格与关键能力,是学生知识、能力、情感态度与价值观的综合体现。《普通高中生物学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》中指出,生物学学科核心素养包括生命观念、科学思维、科学探究和社会责任[1]。笔者以“激素与内分泌系统”为例进行基于核心素养的生物学教学设计。

一、教材及学情分析

“激素与内分泌系统”是人教版(2019)高中生物学选择性必修1第2章第1节的内容。以核心素养为导向,依据新课标“稳态与调节”模块重要概念 1.4 “内分泌系统产生的多种类型的激素,通过体液传送而发挥调节作用,实现机体稳态”,确定本课时的具体学习要求是探究促胰液素的发现过程,认识激素调节,基于胰岛素和雄性激素研究实例归纳总结研究内分泌腺及其功能的一般方法。

学生在初中已学过激素调节,对人体的内分泌系统有基本的认识,了解人体主要的内分泌腺及其分泌的激素,对生长激素、甲状腺激素、胰岛素的主要功能有一定的认知,能够较好地理解科学史中的信息。笔者所授课的班级学生思维较为活跃,具备较强的逻辑推理能力,对生物科学史非常感兴趣,能够充分参与课堂讨论。

二、教学目标

(一)生命观念目标

1.通过分析促胰液素的发现历程,认识激素调节,概述促胰液素引起胰腺分泌胰液的过程。

2.举例说明内分泌腺和外分泌腺的主要区别。

(二)科学思维目标

1.通过对沃泰默实验结果的分析,体会实验设计中的变量控制,能够基于实验现象得出结论。

2.结合胰岛素的化学本质,分析早期的科学家未能证明胰腺中分泌物存在的可能原因,提出可行性实验方案。

3.基于胰岛素及雄性激素的研究实例,归纳总结研究内分泌腺及其分泌的激素功能的一般方法。

(三)科学探究目标

通过小组合作设计实验验证斯塔林和贝利斯的假设,掌握科学探究的基本思路和方法,提高科学探究能力。

(四)社会责任目标

反思斯他林和贝利斯获得成功的原因,形成敢于质疑、勇于突破固有理论禁锢的科学态度和科学精神。

三、教学重难点

教学重点:分析促胰液素的发现历程,认识激素调节,并能够举例说明内分泌腺和外分泌腺的区别。

教学难点:基于材料中给出的生物学事实和证据,运用归纳与概括、演绎与推理、批判性思维和创造性思维等科学思维方法进行提问、实验设计、结果预测,探讨、阐释生命现象及规律。

四、教学过程

(一)创设情境,导入新课

教师展示正常人与侏儒症患者的图片,并提供文字资料解释侏儒症的成因:侏儒症的症状是生长迟缓,身材矮小,病因是幼年时生长激素分泌不足。教师设问:你知道生长激素由哪个腺体分泌吗?待学生回答问题后教师进一步追问:人和其他高等动物的体内存在多种调节生命活动的激素,这些激素是如何被发现的?研究内分泌腺以及激素功能的方法有哪些?

设计意图:通过创设情境激发学生的学习兴趣,及结合情境进一步设问,引导学生深入思考生命现象及其背后的科学规律,同时明确本节课的主要学习目标。

(二)分析促胰液素的发现历程

教师展示胃及胰腺和十二指肠的图片,并提供相关文字资料:胰腺可分泌含有多种消化酶的胰液,胰液经导管流向十二指肠,促进食物的消化。内脏器官大多同时接受交感神经和副交感神经的双重支配,已有研究发现刺激副交感神经可引起胰腺分泌胰液。教师提问:胰腺分泌胰液是如何调节的?教师介绍19世纪学术界对胰液分泌调节机制的主流看法,请学生写出胰液分泌的反射弧组成,并阐述胃酸(盐酸)刺激引起胰腺分泌胰液的过程。

1894年,法国学者沃泰默做了如下几组实验:①把相当于胃酸(pH为0.9~1.5)的盐酸注入狗的上段小肠,发现会引起胰液的分泌;②直接将稀盐酸注入狗的血液中,发现不会引起胰液分泌;③切除支配这段小肠的神经,只留下血管,再向小肠内注入稀盐酸,发现这样仍能促进胰液分泌。教师提问:①②组形成对照,自变量是什么?因变量是什么?根据这两组实验的结果可以得出什么结论?第③组实验与第几组实验形成对照?可以得出什么结论?学生分组讨论,教师记录学生的讨论结果:①②组形成对照,自变量是盐酸的作用部位,因变量是胰腺是否分泌胰液,由这两组实验结果可知直接接受盐酸刺激的部位是小肠。第③组实验与第①组实验形成对照,自变量为是否切除小肠上相关神经。根据实验结果推测胰腺分泌胰液可以不受神经调节,也即胰腺分泌胰液存在其他调节机制。教师首先展示沃泰默本人对其实验结果的解读:这是一个十分顽固的反射,小肠上的神经是难以切干净的;然后引导学生将沃泰默的推论与小组讨论结果做对比,并就是否认可沃泰默本人的结论发表看法。

设计意图:让学生通过分析实验中的相关变量,体会实验设计遵循的原则,并对实验结果进行表达与交流,形成严谨的思维习惯。

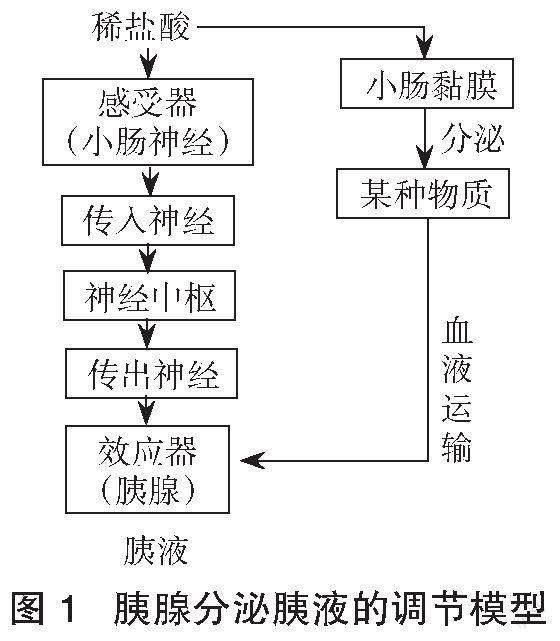

教师提供文字资料,介绍斯他林和贝利斯基于沃泰默的实验结果提出的新假设:这不是反射而是化学调节——在盐酸的作用下,小肠黏膜可能产生了一种化学物质,这种物质进入血液,随血液循环到达胰腺,引起胰液的分泌。教师在黑板上书写板书,梳理胰腺分泌胰液的调节模型(见图1),提问:如果你们是斯他林和贝利斯研究团队的成员,应如何设计实验验证这一假设?教师需关注不同小组的讨论情况,对于有困难的小组,可通过资料卡片介绍斯他林和贝利斯的实验设计:剪下狗的一段小肠,刮下黏膜,将稀盐酸加入黏膜磨碎,并制成提取液,将提取液注射到同一只狗的静脉中。布置任务:请预测实验结果。学生依据假设进行演绎推理,得出小狗的胰腺将会大量分泌胰液。教師引导学生思考:仅通过这一个实验是否可以证明是小肠黏膜受盐酸刺激后产生的一种化学物质在发挥作用,而不是盐酸或者小肠黏膜本身的某种成分最终引发了胰液的分泌?学生思考后表示需要设置对照组。教师补充提问:为了排除盐酸和小肠黏膜本身对实验结果的干扰,应设置怎样的对照组?然后引导学生完善实验方案:增设对照组一,将稀盐酸注入狗的静脉中,检测胰腺是否分泌胰液;增设对照组二,将小肠黏膜提取液注入狗的静脉中,检测胰腺是否分泌胰液。

设计意图:带领学生走进斯他林和贝利斯的探究世界,引导学生设计恰当可行的实验方案验证斯他林和贝利斯的假说的正确性[2],使学生掌握科学探究的基本思路和方法,并树立团队合作的意识。

教师提供文字资料:巴甫洛夫和其学生曾经认为小肠中的盐酸导致胰液分泌属于反射,斯他林和贝利斯的发现与他们这一看法大相径庭。于是他们重复做了实验,结果与斯他林和贝利斯的一模一样。然后提问:为什么斯他林和贝利斯得到与沃泰默不同的结论?他们的成功对你有什么启示?

设计意图:通过分析斯他林和贝利斯成功的原因,培养学生敢于质疑的思维品质,使学生能够在基于科学事实的基础上,大胆假设,小心求证,不被权威和固有的理论所束缚。

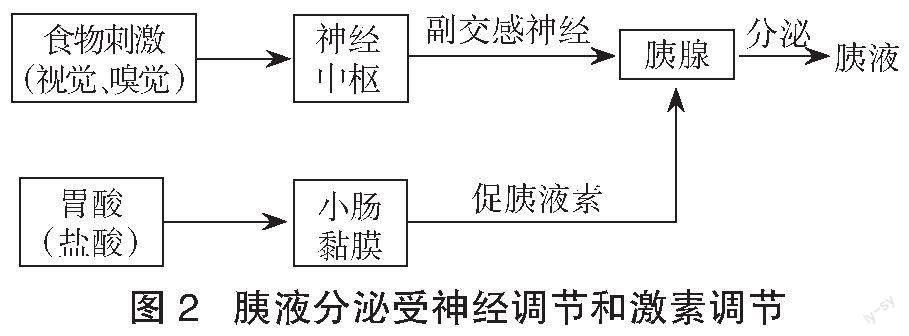

教师指出斯他林和贝利斯将引起胰液分泌的这种物质命名为促胰液素,同时指出这种调节方式为激素调节。教师引导学生概述胃酸(盐酸)刺激引起胰液分泌的调节过程:在胃酸的刺激下,小肠黏膜分泌促胰液素,促胰液素进入血液后随血流到达胰腺,引起胰腺分泌胰液。教师综合本节课所提供的资料,明确胰腺分泌胰液受神经调节和激素调节(见图2)。引导学生比较:结合促胰液素调节胰液分泌的过程,分析神经调节和激素调节的方式有哪些不同。学生分析后指出:神经调节通过反射弧来实现,而激素调节依赖化学物质,借助血液运输来实现。

设计意图:分析促胰液素的分泌及运输过程,为后续学习激素的作用特点做好铺垫;指出胰腺分泌胰液受神经调节和激素调节,有助于学生理解神经调节和激素调节的关系。

(三)分析胰岛素的发现历程

教师:激素的分泌悄无声息,它们直接进入血液周游全身,难以收集和分离,那么如何研究激素的分泌部位及其功能呢?教师提供如下文字资料:1869年,研究者发现了胰腺中一些细胞聚集成岛状,将其命名为胰岛,但对它的作用一无所知。1889年,科学家无意中发现,切除胰腺的狗会患上与人的糖尿病类似的病,由此推测糖尿病的发生与胰腺有关,并猜测胰腺能分泌某种抗糖尿病的激素(后被命名为胰岛素)。为了验证这一猜测,科学家进行了几百次实验,制备胰腺提取物,并给胰腺受损诱发糖尿病的狗注射,但收效甚微。教师提问:请结合胰岛素的化学本质分析科学家实验失败的原因。学生回顾胰岛素的化学本质指出:胰岛素是蛋白质,而胰腺可以分泌多种消化酶,直接用完整的胰腺制备提取物,胰液中的消化酶可能将胰岛素水解,使其失去功效。

设计意图:引导学生结合已有知识分析实验失败的原因,培养学生深入思考的习惯。

教师提供班廷查阅资料得到的信息:胆结石堵塞胰管或以实验方法结扎胰管都会引起胰腺萎缩,而胰岛却保持完好,这样的机体不会患糖尿病。提问:这一资料对于制备有生理活性的胰岛素提取液有怎样的参考价值?学生立即想到:可以先结扎狗的胰管,然后取萎缩的胰腺制备提取液,该提取液中应含有具备生理活性的胰岛素。

设计意图:使学生通过查阅资料和深入分析优化实验设计,掌握解决问题的思路和方法。

教师展示班廷和贝斯特的实验结果,引导学生体会研究胰岛素功能的方法。

(四)睾丸分泌雄性激素的研究

教师提供文字资料:1849年,德国研究者发现公鸡被摘除睾丸后,其雄性性征明显消失,如果将睾丸重新移植回去,公鸡的雄性性征又会逐步恢复。经过不断的实验,科学家从动物睾丸中提取出睾酮,经证实,睾酮就是睾丸分泌的雄性激素。提问:请通过小组合作,设计实验验证睾酮就是睾丸分泌的雄性激素。学生代表阐述实验思路:给已摘除睾丸的公鸡注射适量睾酮,观察公鸡的雄性性征是否重新出现,若公鸡的雄性性征恢复,则可验证睾酮就是睾丸分泌的雄性激素。

设计意图:让学生在体会胰岛素功能研究的基础上,将相关方法迁移应用于其他激素功能的研究。

教师引导学生基于上述研究实例,通过小组合作总结研究内分泌腺功能的一般方法:摘除某内分泌腺→观察特定症状出现→重新移植腺体或注射腺体提取物→观察特定症状消失。研究激素功能的一般思路:用某种方法处理实验动物→出现相应病理症状→添加某激素后恢复正常→推知相应激素的生理功能。教师引导学生并分析“加法原理”和“减法原理”在上述实验设计思路中的体现。

(五)感悟提升

教师:课后查阅资料,结合你感兴趣的生物学家的生平事迹及其科学研究历程,谈谈如何应对科学研究中的失败。

五、教学评价与反思

本节课的教学设计紧扣科学史素材,旨在还原真实的科学研究历程。在分析促胰液素的发现历程的过程中,教师引导学生以研究者的视角运用“假说—演绎”法分析科学史资料,提出假说,设计实验并预测实验结果。学生通过动手、动脑,主动获取知识,理解概念,掌握科学家解决问题的思路和方法[3]。在分析胰岛素的发现历程的过程中,教师引导学生以审视的态度分析产生实验异常现象的可能原因,体会科学探究的曲折。在真实的研究情境中,促进学生科学思维、科学探究等核心素养的发展。延伸到课外活动的设计,培养了学生的社会责任感。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准:2017年版2020修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 黄秀芝.基于生物学学科核心素养的教学设计:以“通过激素的调节”为例[J].生物学教学,2019(2):19-20.

[3] 刘恩山,曹保义.普通高中生物学课程标准(2017年版2020修订)解读 [M].北京:高等教育出版社,2020.