云冈石窟蕴含的民族认同与文化认同意识

2024-01-25寇福明

寇福明

(山西大同大学,山西 大同 037009)

2020年5月11日,习近平总书记在山西大同考察时强调:“云冈石窟体现了中华文化特色和中外交流的历史。云冈石窟是世界文化遗产,保护好云冈石窟,不仅具有中国意义,而且具有世界意义。要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵,增强中华民族共同体意识。”[1]云冈石窟蕴含着鲜卑族与汉族的文化交融互鉴,积淀着中华民族及中华文化的历史认同记忆,体现了中华文化特色。

当前,学界有关云冈石窟的研究主要集中于考古、宗教、艺术、文化、文献、保护等方面。根据对现有相关文献的梳理发现,云冈石窟研究涉及民族融合的成果较少,且主要集中于云冈石窟造像分析。如彭栓红(2018)从云冈石窟造像逐渐形成“笑—慈善”的表情模式、乐舞献佛的表演模式和雅丽至正的礼仪模式这三个方面阐释云冈石窟造像模式是中西文化交流、胡汉文化交融,以及宫廷与民间文化影响的产物;[2]胡听汀(2019)从平城时期的墓葬来分析这批供养人像的背景,并由此讨论鲜卑文化在平城的流行情况和接受问题;[3]霍静(2020)通过对北魏时期云冈石窟造像在造型和服饰方面的分析,证明北魏云冈石窟是我国古代少数民族和汉族文化大融合的见证;[4]刘鸿庆(2019)认为云冈石窟汇集四种文明——集鲜卑、中原、西域以及西方于一体;[5]杨俊芳(2019)通过比较凉州石窟和云冈石窟造像,分析了云冈石窟造像对凉州石窟的继承与发展,认为云冈石窟造像艺术汇聚了森林、沙漠、游牧和农耕四种文化元素;[6]乔建奇(2015)通过分析云冈石窟雕刻的西域人形象,侧面验证北魏太和盛世各国朝贡的语料事实,体现北魏时期民族之间的交际往来;[7]彭东航(2019)研究发现,四大石窟中飞天造像的变化过程体现了三大文化——外来、游牧与汉族文明的交流与融合。[8]这些有关云冈石窟造像分析的研究成果,主要侧重于民族文化交流交融发展过程及结果的外在性现象剖析,而对其所蕴含的内在性本质方面——民族认同与文化认同则较少涉猎。民族融合要以民族认同为前提,而文化作为一个民族的根和魂,是民族认同的核心关键,也是最深层次的认同。通过探究云冈石窟造像蕴含的民族认同与文化认同,不仅有助于深化中华文化符号的内涵,还有益于铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设。

本文以云冈石窟蕴含的中华文化特色为切入点,主要借助现有文字材料分析云冈石窟蕴含的民族认同与文化认同。现有文字材料主要包含三个方面:第一,以京都大学人文科学研究所水野清一、长广敏雄著,中国社会科学院考古研究所编译的《云冈石窟》(2014)描写的每一窟外壁、前庭、前室四壁、主室等造像特点为事实依据,探索造像体现的民族融合;第二,以《云冈金石录》北魏造像记为依据,尝试从造像者身份、造像原因、发愿内容等方面找寻北魏时期人们对民族文化的认同;第三,以韩府《历代咏云冈诗萃》、高震《辑补明清文人题咏云冈石窟寺诗词27首》等89首历代文人题咏云冈石窟的诗为依据,分析后世对云冈石窟反映民族认同的评价,进而赋予其铸牢中华民族共同体意识的现实意义。

一、云冈石窟造像蕴含民族认同

民族认同需以文化链接为桥梁,集中体现为服饰、宗教、建筑等外在性文化因素。如昙曜五窟佛陀形象(肉髻相、丈光相、眉间白毫相、金色相)的王者形象到云冈末期造像(面容纤瘦、长脸、颈部纤细、肩部不宽厚、溜肩、长裳垂曳、举止典雅)的中国贵族形象;窟顶采用穹庐顶倒屋形龛、瓦顶龛,均反映了北魏时期鲜卑民族对汉民族认同的发展过程。另外,从供养人造像、供养人姓氏中也能够看出鲜卑民族、汉民族对鲜卑族文化、汉族文化的认同。宿白(1978)根据造像样式、造像内容和石窟形制发展的不同,将云冈石窟造像分为三期。其中,第一期(460~465)包括第16、17、18、19、20 窟;第二期(465~494)包括第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13窟,以及11窟外崖面上的小窟和20窟以西的个别中小窟;第三期(494~524)主要位于第20窟以西,包括第4、14、15窟,第4至6窟之间的中小窟及第11窟以西崖面上部的小窟。[9]25-37本文以此分期为分析基础。

(一)供养人服饰与民族认同

根据包铭新等(2013)考证得出的结论,鲜卑族服饰具有“遮耳长帽、交领(左衽)、窄袖(筒袖,袖口很小,袖子很短)、裤(长裤、短裤)、短靴”等特征,汉族服饰具有“冠冕、广袖、长袍、厚履”等特征,以此考证云冈石窟中着鲜卑族服饰的造像及供养人形象和着汉族服饰的造像及供养人形象。[10]

由于云冈石窟第一期为官方造像,因此无世俗供养人像,但昙曜五窟昙曜佛陀形象为肉髻相、丈光相、眉间白毫相、金色相的王者形象是鲜卑帝王的象征;云冈第二期供养人造像中,除第9窟有3处汉族服饰供养人,第11 窟有1处胡、汉族服饰混杂供养人之外,其他石窟或无供养人造像,或皆为鲜卑族服饰供养人。例如,有造像铭记的服胡供养人第11窟东侧妻周氏为亡夫造释迦文佛弥勒二躯记(太和十九年四月二十八),第11窟东侧台基左右各两身鲜卑族服饰供养人。其中,左侧男供养人头戴尖顶遮耳长帽,身穿夹袄、小袖、短袍、长裤,脚蹬长靴;右侧女供养人头戴尖顶凹陷式遮耳长帽,身穿夹领、小袖、长褥式鲜卑族服饰。第11窟南壁清信女造释迦像记,台基左侧5身鲜卑族服饰供养人像,右侧5身女鲜卑族服饰供养人像;第11窟东壁邑义信士女等五十四人造石庙形象九十五躯及诸菩萨记(太和七年八月三十日)有17身男鲜卑族服饰供养人像、37身女鲜卑族服饰供养人像。有4身女性供养人,皆穿夹领、小袖、长裙、戴遮耳长帽、面朝佛像,双手合十;云冈第三期供养人造像,所有供养人造像皆为汉族服饰。

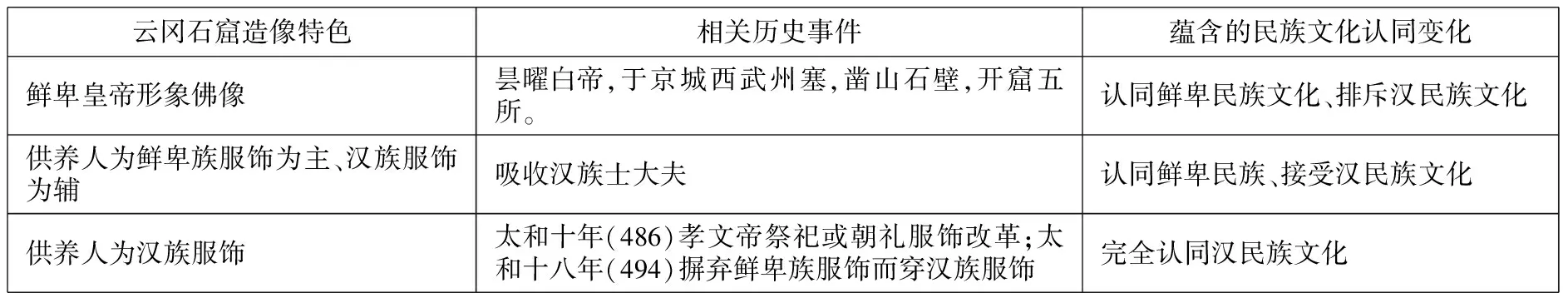

云冈石窟第一期、第二期的建造皆处孝文帝汉化改革政策颁布之前,从第一期佛像鲜卑族帝王形象到第二期供养人皆体现了以鲜卑族服饰为主、汉族服饰为辅的混杂穿着格局,表明随着北魏政权吸纳汉族人士增多,鲜卑民族与汉民族的上层关系融洽。其中,鲜卑族供养人着鲜卑族服饰,表示对自己鲜卑民族的认同,并引以为傲。而汉族供养人以着鲜卑族服饰展现自己的形象,一方面表示自己是佛教信徒,造像发愿,表达虔诚信仰之心;另一方面表示身处鲜卑民族统治的国度,认同鲜卑民族政权,认同鲜卑民族。据《南齐书》卷57《魏虏传》载:“胡风国俗,杂相糅乱”,[11]990“以胡服表现的供养人像意味着他们是鲜卑国家理想的臣民像,具有表示向统治者顺从意志的功能”,[12]78“云冈石窟等的北魏平城时代的供养人像,汉族姓名的供养人也都以胡服像表现。这可能是象征‘统治者是鲜卑,被统治者是汉族’的北魏国家的支配结构”。[12]303随着太和十年(486)孝文帝祭祀或朝礼服饰改革、太和十八年(494)孝文帝摒弃鲜卑族服饰而穿汉族服饰等一系列汉化改革政策的推行,深刻影响了云冈石窟的供养人造像服饰。在佛教供养人造像上,无论供养人是汉族人还是鲜卑族人,均以汉族服饰呈现自己形象,体现了对汉民族的民族文化认同。其中,汉族供养人使用汉族服饰,表达了对汉文化的认同;而鲜卑供养人使用汉族服饰,则表达了对统治者实行汉化改革的认可,同时也接受汉文化。对此,云冈第三期供养人造像皆为汉族服饰,这与太和十八年(494)摒弃鲜卑族服饰而穿汉族服饰的汉化改革有着直接关系。因此,从第一期佛像服饰到第二期、第三期供养人服饰的变迁历程,无疑深刻体现了北魏鲜卑族与汉族从相互认同鲜卑民族到认同汉民族的发展过程,具体关系如表1显示:

表1 云冈石窟造像特色与民族认同演变关系

(二)供养人姓氏、发愿内容与民族认同

云冈石窟现有题记32种、47题。其中,《云冈金石录》的北魏造像记30种、45题;云冈文物保管所1956年从20窟前积土中发现景明四年的《比丘尼昙媚题记》(503年)1种;殷憲在第6窟南壁门东浮雕界格上微型像旁发现的“道昭”二字1种。

据《云冈金石录》记载,北魏造像记中造像人发愿内容为皇上、国家的共3处。其中,第1处是位于第4窟南壁的《为亡夫侍中造像记》:“皇祚永隆、惠泽其敷”,意为“皇恩浩荡,恩泽广布,皇祚永远昌盛”;第2处是位于第11窟东壁的《邑义信士女等五十四人造石庙形象九十五躯及诸菩萨记》:“为国兴福,上为皇帝陛下、太皇太后、皇子,德合乾坤,威踚转轮,神被四天,国祚永康,十方归服,光扬三宝”;第3处是位于第19B窟后壁的《清信士造像记》:“上为皇帝陛下、太皇太后”。

此外,《云冈金石录》记载的北魏造像,从造像内容上看,其与发愿内容相照应。就造像数量而言,除了95躯集体造像外,11题造像1躯(2处释迦、药师琉璃光像、多宝像、弥勒七佛菩像),4题造像2躯(释迦文佛、弥勒),1题造像3躯(释迦、多宝、弥勒)。其中,所造像2躯或3躯与北魏太和年间“二圣”有关,也即是:释迦牟尼对应皇帝陛下,多宝佛对应太皇太后冯太后,弥勒对应皇子。

从供养人姓氏上看,除了比丘普□、比丘尼惠定、职业常主匠、大茹茹等姓氏不明外,其他姓氏可分为鲜卑姓氏与汉族姓氏。其中,“贺若、侯、元”是鲜卑姓氏、“周、祁、王、刘、常、张、吴” 是汉族姓氏。

上文提到的第11窟东侧妻周氏为亡夫造释迦文佛弥勒二躯记(太和十九年四月二十八),第11窟东侧台基左右各两身鲜卑族服饰供养人。这里的周氏为汉族姓氏,其造像供养于太和十九年(495),早于孝文帝太和二十年(496)年汉化服制改革之前,此时的汉族人以着鲜卑族服饰供养人形象出现,其所表现的臣民顺从性态度虽无法辨别性质,就如日本学者石松日奈子猜测这可能象征着“统治者是鲜卑,被统治者是汉族的北魏国家的支配结构”[13]303一样,均无法得到证明,但符合“胡风国俗,杂相揉乱”的历史事实。另外,据《魏书》(第113卷)中《官氏传》记载:献帝次兄为普氏后改为周氏。[14]3266表明周氏虽为汉族姓氏,但其供养身份是否为鲜卑人还需进一步考证。无独有偶,第11窟东壁侯后?云?造像题,有4身女性供养人,皆穿夹领、小袖、长裙、戴遮耳长帽、面朝佛像,双手合十,据《魏书》(第113卷)中《官氏传》记载:“胡古口引氏,后改为侯氏。”[14]3268这就不难推测侯后云可能是鲜卑族,鲜卑族服饰胡姓供养人造像体现了鲜卑族人对自己鲜卑民族的归属与鲜卑政权的认同;第11窟西壁佛弟子造像记,贺若步洛敦造多宝像,发愿善?愿从心。贺若氏是鲜卑姓氏,而《魏书》(第113卷)中《官氏传》记载:贺若氏依旧贺若氏。[14]3268也体现了鲜卑人对鲜卑民族的认同。

至于第19B窟后壁《清信士造像记》中元三为亡父母造像,曰“上为皇帝陛下、太皇太后,下及七世父母,所生父母,愿托生西方,妙乐国土,莲花化生”。据《魏书·高祖纪》记载:十有九年“九月庚午,六宫及文武尽迁洛阳”“二十年春正月丁卯,诏改姓为元氏。”[5]211-212也即是迁都于洛阳后下诏改姓为元。此造像记时间为延昌四年九月十五日(公元515),属于北魏迁都洛阳(公元495年)、诏改姓为元氏(公元496年)之后的造像,元三为鲜卑族人,第19B窟后壁基坛左侧为汉式服饰供养人像,鲜卑族人以汉族服饰供养人表现自己的形象,既是对孝文帝服制改革要求的遵循,也表达了对北魏政权的认同。

可见,题记通过记录供养人捐资造像以为自己、父母、一切众生、国家、皇族发愿的历史事实,根据不同民族的人造像发愿,在表达自己对佛文化认同的同时,又充分展现其对北魏政权的认同,凸显自己是皇帝的臣民、国家的一员,有着强烈的民族认同韵味。

二、云冈石窟造像蕴含文化认同

云冈石窟是以鲜卑族和汉族为主体的多民族共同创造的产物,见证着各民族交往交流交融历史的融合过程,这种融合不仅体现在民族认同方面,而且还体现在更深层次的文化认同方面。

(一)沿袭汉魏官制文化

北魏政权对汉文化的制度认同集中体现为对汉人官制制度的模仿。其中,在国家中央集权方面,效仿两汉、魏晋时期建立台省制度,选用汉人为官;在地方上采用郡县制,沿用秦汉以来的制度,实行州、郡、县三级地方制度。如《云冈金石录》中记载的相关官职:第4窟南壁《为亡夫侍中造像记》的“侍中平原太守”、第38窟外壁上部《吴氏造像造窟记》的“冠军将军华□侯”、第11窟东侧《妻周氏为亡夫造释迦文佛弥勒二躯记》(太和十九年四月二十八)的“故常山太守”。又如《魏书·官氏志》中记载:“太和十八年十二月,降车、骠将军、侍中、黄门秩,依魏晋旧事。”“二十三年,高祖复次职令,及帝薨,世宗初班行之,以为永制。”[14]3253其中,侍中是北魏的重要官职,为右从第二品;冠军将军为封爵散侯,为右从第三品;太守是秦汉时期对郡守的尊称。

(二)继承中国式龙文化

云冈石窟出现龙的雕刻共66处,其中有3处龙的雕刻根据佛传故事而来,其余63处龙的整体造像为长角、大眼、阔口、四足、伸舌、有鳞片、有翼、有胡须、身体较纤细、四足有力。例如:第1窟拱门顶部的双龙相交,回首相望,身体缠绕,龙尾下垂,四只利爪向上伸张,身体上的鳞片由明线刻画,各有一长角及一双尖耳,在拱门顶部构成对称的图案;第6窟方柱东面下层内部龛柱拱端兽龙形,长有长角、大眼、阔口,弯曲的身躯上刻有鳞片,从头顶冒出的角状物向后弯曲;第7窟主室西壁第二层中央龛柱和拱端双龙颈部交叉缠绕,前足着地有力,大眼短脸,雕刻很精致,活泼而有力;第8窟主室南壁明窗上部龙头较长,雕刻精致,仔细描绘出下颚、牙齿、獠牙、胡须、长舌、大眼、浓眉、长耳和一只角,龙全身有鳞,身体扭曲,四肢舒展,虽然身体较纤细,但四足兽特征俱全。对此,水野清一、長广敏雄认为“这种杰出的设计继承了汉代以来的优良传统,极具张力,其特征给人以深刻的印象,是高水平的精神产物”“是中国龙雕的传统造型”。[15]38此评价具有其合理性,根据出土的汉代墓室壁画、画像砖石、帛画及各种器物上的龙形象来看,“汉代的龙,有的似马而使颈、身上长有的似蛇而使之生出四肢或是头上长角,或是肋间插翼,总的说还带有走兽更多的特点,不像后世龙的腾云驾雾和张牙舞爪。”[16]429从汉代开始,龙出现胡须和肘毛,而“魏晋南北朝时期龙的造型腾空飞舞状,飘逸潇洒,带有一股‘仙气’。龙的头部略有缩短,角的上部向上自然弯曲挑起,角的生出部位均长在眼上方隆起的额部,四肢仍似禽类。”[17]61

可见,北魏王朝认同中华文化的“龙文化”。据《魏书》记载,“龙”见于北魏国家、皇帝相关词汇有“龙颜、龙飞、圣化龙兴、龙姿凤仪、龙道、龙麟云凤之瑞、凤服龙骖、龙舟”等;见于官职的有“龙骧将军、龙骧府长史、龙骧府录事参军”等;见于城市山川命名的有“龙城、龙川、龙门、龙山、龙髯山”;见于相关词汇的又有“苍龙星宿、黄龙蜿蜿、虬龙、文炳雕龙、龙津、龙盘应德、东如赤龙”等。

龙作为一种文化,与“五德终始说”相融汇。这里的“五德”是指五行“木、火、土、金、水”所代表的五种德性,而“终始”则是指“五德”周而复始地循环运转。“五德终始说”是中国战国时期阴阳家邹衍继承前人思想提出来的历史观念。邹衍用“阴阳”消长和“五行”相生相克的观念来解释历史发展和改朝换代的规律。从秦汉直至宋辽金时代,“五德终始说”一直是历代王朝阐释改朝换代合法性的基本理论依据。而“五德”之中,北魏崇尚“土德”。对此,《史记·封禅书》记载“黄帝得土德,黄龙地见。夏有木德,青龙止于郊,草木畅茂。殷有金德,银自山溢。周得火德,有赤之符。今秦变周,水德之时。昔秦文公出猎,获黑龙,此其水德之瑞。”[18]98“鲁人公孙臣上书曰:始秦得水德,今汉受之,推终始传,则汉当土德,土德之应黄龙见。宜改正朔,易服色,色上黄。”[18]165《魏书》亦有云:拓跋氏“黃帝以土德王,北俗谓土为托,谓后为跋,故以为氏。”[14]1北魏太祖皇帝天兴元年秋七月迁都平城。十二月,群臣奏以国家继黃帝之后宜“从土德,服色尚黃,数用五,牺牲用白。”[14]38

龙具有祥瑞灾难的预示功能。对此,汉代以来一直有“龙蛇之孽”的说法。如《汉书·五行》云:“易曰‘云从龙’,又曰‘龙蛇之蛰,以存身也’。阴气动,故有龙蛇之孽。”[19]102与之相应,北魏同样将龙视为显现吉祥灾祸的灵物。如《魏书》(第113卷)中《灵征志八上第十七》如是记载龙蛇之孽:

洪范论曰:龙,鳞虫也,生于水。云亦水之象,阴气盛,故其象至也,人君下悖人伦,上乱天道,必有篡杀之祸。[15]3175

世祖神{鹿加}三年三月,有白龙二见于京师家人井中。

真君六年二月丙辰,有白龙二见于京师家人井中。龙,神物也,而屈于井中,皆世祖暴崩之征也。

莊帝永安二年,晋阳龙见于井中,久不去。莊帝暴崩晋陽之征也。

前废帝普泰元年四月甲寅,有龙迹自宣阳门西出,复入城。乙卯,群臣入贺,帝曰:国将兴,听于民;将亡,听于神。但当君臣上下,克己为治。未足恃此为庆。

肃宗正光元年八月,有黑龙如狗,南走至宣阳门,跃而上,穿门楼下而出。魏衰之征也。[14]3175,3187

据此可知,白龙两次屈于井中,预示着世祖将暴崩;黑龙从宣阳门下穿出,预示北魏衰败,而龙从宣阳门西出复入城是国家兴盛的祥瑞之兆。很显然,龙图像所具有的祥瑞吉庆这一含义与雄壮矫健的造型充分展现了北魏拓跋鲜卑对汉文化的认同。

(三)佛像服饰中的礼制文化

从昙曜五窟及第7、第8窟的西方式服制到以第6窟为代表的中国冕服式服制的变化,即由初期造像衣纹凸显肉体的圆润丰满到后期将身体藏于衣服内凸显衣服的美,体现出鲜卑族对中国汉文化传统伦理道德的认同。事实上,鲜卑统治者并没有下令将鲜卑族传统服饰雕刻于佛像之身,却改变来自西方异国的服饰而沿用汉族传统服饰。如孝文帝在太和十年(486)制定的冕服政策,就与此有着直接关系,这不仅仅体现的是服制的认同,更意味着拓跋统治者对中国传统文化的认同。

云冈石窟主要受到来自印度的犍陀罗样式(两晋样式、中国化的犍陀罗)、中印度的笈多样式、凉州及西域诸国的佛像服饰样式等方面因素影响。据日本水野清一、长广敏雄的比较,云冈石窟昙曜五窟的造像是来自后期印度阿富汗式和中印度式的融合形式。例如:第16窟西壁大龛右坐佛的上身袈裟自左肩垂下,衣边略遮右肩,露出右臂。袈裟衣领上饰有波状纹,而左肩的衣纹由阶梯状的平行线和其间的阴刻线构成;第18窟西壁右侧佛的上身轻薄大衣紧紧地覆盖着柔软躯体,颈部上有一条同样风格的宽衣边,呈弧形垂于胸前、右手举至胸前,手指间有蹼,伸展开来。两者皆表明:第一期佛像服饰,袈裟轻薄,紧贴身体,或袒露右肩或裸露上身,均凸显身体的丰满柔软。

要求人们的服饰要限制在“礼”的范围内,体现了中国传统礼制文化的重要内容。随着北魏政权对汉文化认同的不断深化,诸如佛像、菩萨像的服制雕刻也发生相应变化。就服饰变化而言,一改先前异国服饰的特点,天衣在腹部交叉呈X形,又附以长垂带,衣袍以平行的弧状方式下垂,从腹部一直延伸到膝部,天衣垂遮双臂。就雕刻变化而言,雕刻的重心转移到彰显衣服的特点,长裳垂曳,尽显汉魏以来贵族风范。例如:第6窟南壁下层东龛右胁的侍菩萨,覆盖在其双肩上的天衣十分平阔,而肘部的袖口却变得异常窄紧,天衣在腹部交叉呈X形,又附以长垂带,衣袍以平行的弧状方式下垂,从腹部一直延伸到膝部,天衣的另一端搭在右臂上,并垂到一侧;第26窟西壁下层北龛坐佛的上身袈裟刻上阶梯状衣纹且包裹全身,衣摆垂落在作结踟趺坐姿的双腿间且胸前垂一衣带。

三、后世对云冈文化的认同

从韩府、高震统计的89首诗词来看,有89人曾在云冈石窟游历并留下诗文,这在某种意义上表明了后世对云冈文化的认同。通过对部分诗文所传达意境的领会,能够窥视出后世对鲜卑民族、鲜卑族与汉族民族交融的认同。

(一)后世对鲜卑民族的认同

明末清初作者曹溶,在大同为官近五载,这一时期是“互市通来边政简,且容新句及岧峣。”各民族间贸易往来频繁的时期。其在面对云冈石窟中的拓跋残碑时,不禁做出“北魏时期虽金戈铁马,如今也如过眼云烟”的感慨。这在一定程度上表明:拓跋“铁马数过云雾窟”在历史上的最终走向都是“金轮仍拱治安朝”,即民族融合与长治久安。

正如《石佛寺歌》[20]505所云:“武州山头石窟寺,元魏供佛真奇异。始自神瑞终正光,结构精工经七帝。高宗一听昙曜言,那惜黄金开天地。”“乃知帝王神力俱,泥塑木雕空矜施。拓跋宫殿已成尘,千年兹山传遗事。”均体现了清代乾隆年间作者张开东对北魏拓跋氏开凿云冈石窟的赞叹。其中,“高者穹然七十尺,六十尺以下为次”“忽见大佛起嵯峨,山神鼓力雄赑屃。楼升三层始平头,洞阔十寻方舒臂。”表达了作者对云冈石窟造像之高大的感叹;“伏者弥陀张口笑,扬者大士愁颜媚。动如海波倾浮岛,寂若山鬼藏幽隧。丹狮白象欲攫人,金童玉女自游戏。”赞叹了云冈石窟造像之千态万状、雕刻精美。这无疑变相表达了民族认同、民族自豪的深厚情感。

又如《癸亥三月登云冈石佛阁诗大同府西三十里》[21]469一诗是清代纪大奎所作,其在登临云冈石佛阁时,以“六百年前何处身”和“南天北地同如寄”这两句,感慨时间和空间的斗转心移、物是人非,倏忽一世如同暂时寄居。然而,这些都可以在“六百年前”由北魏鲜卑人开凿的云冈石佛中探求到人生共同的途径与归宿。其中,“千花洞里重重影,万佛楼中面面春”,描绘了拓跋政权建云冈石窟为佛教信仰者躲避苦难、追寻往生净土的修持实践提供条件。当然,诗无达诂,就像“独有灵源自问津”中“灵源”或指“隐者所居之地”,或指“水源”,或是“心灵”,亦可三者兼指。

诚如吴大业在赋中所言“忆昔拓跋魏氏东方来,纵横扫荡鸣风雷,手提三尺斫骄虏,赫连西夏随风摧,归来偃武事禅寂。”[22]102这几句,咏叹鲜卑族拓跋部从大兴安岭东麓的西拉木伦河流域出发,历经多年民族迁移,进攻突厥族的高车、柔然等族群、平定鄂尔多斯一带的匈奴系部族后建国,向西方北方远程讨伐柔然、进攻夏国、灭北燕、北凉国、击破西域的焉耆、龟兹……统一华北的磅礴历史,拓跋鲜卑民族是骁勇善战的民族。然而中华民族历史上拓跋魏氏不论经历过怎样的风雷激荡,皆是“归来偃武事禅寂”,建造云冈石窟,利用汉化的佛教和平治国,最终归于中华民族的大一统。

(二)后世对鲜卑族与汉族间民族交融的认同

明代王达善在《题石窟寺寒泉》中写道“羌胡不解煎茶法,下马争分涤酒杯。”[23]5意即羌胡不懂这石窟寒泉是上好的煎茶之水,却把这佳泉用来洗涤酒杯。又如明代年富在《和<石窟寺>韵》中写道“堪笑胡僧只胡俗,宁知上巳好流杯!”意即可笑胡僧只知道胡俗,哪里能知道汉文化的“上巳流杯”习俗,也即是:农历三月初三是传统民俗节日上巳节,古人在这一天祭祀宴饮、流杯曲水、踏青郊游。二人均表达了鲜卑人开始不懂汉文化,在民族交流中得到学习。

不仅如此,诸如明代王仪在《石佛寺·其二》中所作的“西秦风雨当轩梦,北魏烟岚半偈收。”[22]14倪钺在《题云冈大佛寺》中所作的“风烟缥缈追元魏,碑版依稀认汉唐。”[22]80均表现了作者对民族融合的认同态度。其中,“西秦”指代这样一段历史进程:西秦乞伏氏在依附陇西鲜卑贵族建立政权的同时,也笼络汉族豪门,沿用汉人封建政治制度,设置传授儒家经典的博士,各部鲜卑部落处于游牧文化向农耕文化转化之中,西秦由此建制改元,裂土开基、归义后秦,再到复国,走向极盛,最后衰乱被夏所灭,这些皆对民族融合具有重要意义。而“半偈”则指代“半偈”释迦如来为求半偈舍全身的典故,如《大般涅槃经》偈云:“诸行无常,是生灭法。生灭灭已,寂灭为乐”。二诗以北魏统一北方十六国、历史进入南北朝时代为背景,混战与统一就如同佛说所有事物的运行都是无常变化的,有生有死,有死就有生。揭示了“有统一就有分裂,有分裂就有统一,合久必分,分久必合”的历史发展规律和民族融合趋势。

正如清代刘士铭在《石泉灵境》中所言“在昔鸾旗朝鹫岭,于今水月照瞿昙。灵湫清澈浑如镜,手把龙团望朔南。”[22]65通过认同北魏佛教文化、石窟艺术,进而认可北方佛境灵湫清澈。

四、民族文化认同对铸牢中华民族共同体意识的现实意义

习近平总书记指出:“中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。”[23]云冈石窟蕴含着丰富的中华文化内涵,有着独特的中华民族文化特色,对铸牢中华民族共同体意识具有重要现实意义。

(一)连续性:鲜卑民族继承并融入中华文化

习近平总书记指出:“中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”[1]北魏鲜卑文化是中华文化的一部分,鲜卑民族认同汉民族的文化,并主动融入中华文化,在学习汉民族先进文化的过程中建立了两族共同的中华文化情感。

北魏早中期是以游牧和畜牧为主,农耕为辅,至中晚期方才变为以农耕经济为主。[24]115因此,云冈石窟蕴含的草原文明主要从造像特点来看,面容、身形、衣帽、纹饰等具有鲜卑特色,从佛本行故事中可以看到反映鲜卑游牧民族的骑射彪悍。鲜卑族服饰形象供养人在云冈石窟第二期中大量出现,表现当时人们习惯于畜牧经济中的鲜卑着装。汉族或者汉化鲜卑人的身份识别多从造像碑的文字内容中进行辨认。随着孝文帝汉化改革的提出及推进,北魏社会经济开始由以游牧和畜牧为主向农耕经济为主转向。与之相应,云冈第二期佛像服饰为“褒衣博带式”,双领下垂式袈裟呈现“中原风格”,这种属于中原流行的南朝士大夫服饰风格,胸束博带、系结下垂、下摆向外展开,供养人造像变成了汉族士人的形象。从昙曜五窟佛陀形象(肉髻相、丈光相、眉间白毫相、金色相)的王者形象到“痩骨清像”;西方服制的凸显丰满到中国式冠冕服制的内敛含蓄;北魏臣民胡姓、汉姓供养人像的服制由鲜卑族服饰向汉族服饰发生转变,供养题记官职的记述显现了对汉魏官制制度的沿用;龙的中国式呈现方式以及后世对鲜卑民族的认同,对鲜卑族与汉族的文化交融认同,均突出表现了中华文明的连续性特点。

(二)包容性:云冈石窟为中华文化注入新鲜血液

习近平总书记指出“中华文明具有突出的包容性,从根本上决定了中华民族交往交流交融的历史取向,决定了中国各宗教信仰多元并存的和谐格局,决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀。”[1]这无疑体现了鲜卑民族文化的存在与发展为中华文化注入了新鲜血液,为中华文化留下了云冈石窟这一艺术瑰宝。也正如汤因比(Toynbee)所言,中国心胸开阔,“能够接纳一种伟大的外来宗教——诞生于印度的大乘佛教——来满足它们世俗文明的一些精神需要”。[25]73北魏鲜卑民族无论因何种目的接受犍陀罗艺术以建造云冈石窟,但其重要贡献便是接受和消化外来事物,进而影响整个中华文化,促使中华文明更加多元、包容。

北魏前期从道武帝至太武帝,历经半个多世纪的开疆拓土,使北魏由一个实力较弱的割据政权,逐渐成为统一北方广袤疆域的强大王朝,并在不断征战中注重收罗各种人才和百工巧匠。如太武帝早期崇信佛教,通过征战为开凿云冈石窟准备了基础条件。而从灭佛到打造云冈石窟,又是鲜卑族摆脱“夷”、获得汉民族认同的重要举措。这在一定程度上体现了鲜卑族在思想上极力撇清汉族对自己“胡”的归属,通过统治地位推行灭佛以抵制胡文化,倾向汉文化之心表露无遗。然而,随着改革的推进,汉族人开始接受外来佛教,鲜卑统治者顺势而为,开凿云冈石窟,紧密结合北方游牧文化和中原农耕文化,佛教文化的中国化使云冈石窟彰显出独特的魅力,是鲜卑文化与汉文化融合的见证,是游牧文明向农耕文明迁移的例证,其根源在于中华文化具有包容性。

(三)传承性:增强铸牢中华民族共同体意识

习近平总书记强调,“在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,要坚定文化自信,坚持走自己的路,立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,实现精神上的独立自主。”[26]云冈石窟在世界史和中国史上占据的地位不言而喻,如何“共创共建共享文化共同体”以为铸牢中华民族共同体意识贡献其现代价值是值得思考的问题。

以云冈文化为例,挖掘云冈文化的丰富内涵,由卖景点、卖旅游产品向卖文化发生转变;通过旅游过程情景体验剧传播、影像艺术传播、景观建筑艺术传播等形式拓宽云冈文化传播,为云冈文化旅游奠定坚实基础;推行健康快乐游,创新云冈石窟旅游开发利用的形式;根据云冈石窟建筑本体及相关历史文化,分门别类地制作成沉浸式实景娱乐、沉浸式新媒体艺术等等,力求全方位、多层次、立体化地展示云冈地区的历史文化;着重发掘和完善现实主义题材的文艺剧目创作, 推出兼具深厚传统文化内涵和展现时代精神的实景演出,为参观者提供有着强烈参与性和互动性的情景体验剧目,如农耕与游牧交融的情景剧、艺术窟技艺模拟、佛本故事剧等;紧密结合云冈文化的建设建筑文化、民俗特产文化等,将特色商业街、特色店铺、特色餐饮、特色旅游纪念品等与云冈文化深度融合,在文旅融合中不断深化云冈文化内涵。

五、结语

当初建造云冈石窟的北魏拓跋氏早已消失在历史长河中,但云冈石窟如今却成为联系古今中外世界历史的文化遗产。古之历朝历代的帝王将相、布衣百姓,因对云冈的膜拜信仰、游览题记、修缮保护等而紧密地联系在一起;今之不同国家、民族、宗教、专业领域的人们文化互鉴、共同保护与研究。云冈石窟,从它诞生之日起,就成为各个国家民族交往交流交融的载体。正如费孝通先生所言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”。世界上各个国家和地区的不同民族,在千百年来的历史长河中创造了五彩斑斓的文明,共同推动了整个人类社会的繁荣和进步。