学本评估视角下的高校学业评价学本导向研究

2024-01-25宋燕

宋燕

摘 要:本文在引介学本评估理论基础之上,对照发现我国大学生学业评价实践存在诸如游离于学习之外、促进学习功能有限、学生参与度不高、生本导向程度低、反馈机制不完善、反馈闭环缺失等问题,从而得出结论:应加强高校学业评价的理论研究,转变学生被评估者身份,构建面向学习的评估反馈链模型,延伸“以学生为中心”的教学理念并使其影响学业评价,转变评价逻辑,构建“评学一体”的大学生学业评价新范式,通过“评学一体、学生评学、以评促学”,塑造大学生自主学习模式实现机制。

关键词:学业评价 学本导向 反馈

学业评价作为学习系统的最终环节,不仅具有提升学习质量的功能,而且是学习系统中其他方面改革成效得以实现的保障。但是,长期以来,学业评价并不被重视,改革进程始终跟不上学习系统的其他方面。更为重要的是,学业评价本身对于学习质量的促进价值常常被忽视。学业评价始终被视为资格认证与等级评定的工具,不能真实再现学生的综合素质水平,不能确定学生的优缺点并指导下一步该学习什么。已有学业评价方式不仅不能促进学习,其明显的“唯分数”“唯文凭”导向还将学习引导至以考试为导向的学习以及被动学习,既不利于提升学习质量也不利于促进学生发展。学业评价的质量提升功能被抑制,这一现实已掣肘我国高校教学的改革与教学质量的提升。为此,应致力于改革教育质量评价和人才评价制度,改进教育教学评价[1],“扭转不科学的教育评价导向,坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾”[2]。本文在引介学本评估基本理论基础之上,对照反思我国大学生学业评价的实践现状,旨在分析问题并提出改进建议,使学业评价成为镶嵌于教学过程之中的一个重要成分,与教学、学习一起构成三位一体的整体,形成基于学生学习情况的评价反馈机制,利用评价促进结果改善与问题解决,自下而上为教学质量的持续提升提供内生动力,使其更好地促进学习以应对变革之需。

一、学本评估模型解析

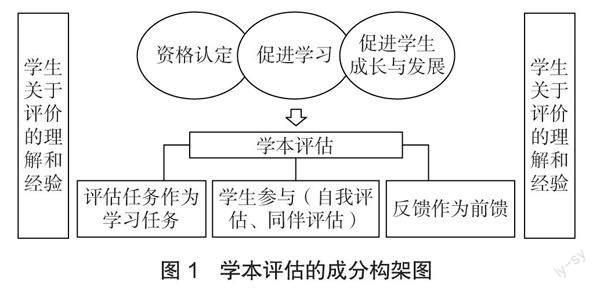

卡里斯(Carless,D.)与朱芬(Joughin,G.)为了应对学习型社会新变革及其带来的人才能力新需求,满足并适应有意义学习方式的新要求,在回应形成性评价的困境[3]基础之上,基于“学习与评价之间的相关性越高,学生的学习效果就越好”这一假设,通过重新界定学习过程和评价过程[4],于2006年构建提出学本评估(learning-oriented assessment,简称LOA)。这是将评价作为学习的手段促进学习的新型学业评价范式。学本评估模型并不致力于测量学生的学业成就,而旨在为促进学生参与学习提供三个重要的先行者,即学本评估的三个相互关联的构成要素:评估任务作为学习任务、自我评估以及同伴评估、反馈闭环。这些要素同时成为有效学本评估的关键性特征。学本评估中的这三个要素是完整而非孤立的离散元素。[5]其中,评估任务设计是关键,为其他两个要素的设定提供可能。学本评估意识到学业评价与学习系统其他要素紧密关联,通过对话影响学习者并进而改变学习者的学习行为。学本评估因其对学生学习以及学生成长发展的推动作用得名,学生学习以及学生成长发展成为学本导向的核心内涵。

(一)评估任务作为学习任务

评价先天性内蕴于学习中,评价本身就是学习。从认识论和发生论的角度看,知识与技能的生成过程就是最有效的学习的发生过程。知识与技能的产生决定了如何才能更为有效地理解它们,进而决定学习的本质。遵循知识与技能产生的路径,理解并掌握它们的学习将是最卓有成效的学习。“知识增长不外乎以知识经验、知识批判、知识猜想、知识综合四种方式进行。”[6]批判在人类知识进化与发展中承担着重要责任。人类知识与技能的生成过程充满了自我批判与否定再否定。最有效的学习也应该是充满自我批判的过程。批判的本质就是评价。从学习的本质来看,评价本身就是学习的一个要素。蕴含自我评价的学习是最有效的学习。因此,将评价还原到学习过程当中时,学习是可以被促进的,学习质量是可以得到提升的。基于此,学本评估将评估任务作为学习任务,让学生通过设计并实施评估,在评估中促进学习。其基本原理如下:第一,让评估成为学习而后促进学习。在学生了解自己学习需求的基础上,根据其在真实或类真实情境中应用已有知识与技能完成某項活动任务的表现、感受与结果,评估满足这些需求的途径、手段与工具的有效性并理解其益处。基于任务反思有助于改善、提升学习者的元认知能力、批判思维能力,通过养成正确学习习惯促进学习。第二,多阶段真实性评估任务本身能够促进学生学习。学本评估将能反映学科在真实生活中的应用的多阶段真实或者类真实行为作为评估对象(学习任务),实际上是该学科在真实生活中的应用情况,用实际问题处理能力作为考试评估项目。评估任务具备真实性与复杂性特征。学生在完成评估对象任务时,会自动将经过思维加工的知识及其理解应用至真实世界或者特定情境,将知识整合并与实践联结,带动反思探究以及批判思维,促进深度学习以及创新能力、实践能力、团队精神、合作意识等特质的养成。在这一意义上,学本评估也叫“真实性评估”。评估任务按要求应划分为多个阶段,以便于学习者随时间的推移付出持续的努力,用以激发持续的学习实践。多阶段任务倾向于提供更多学生参与反馈的机会而不仅仅是单一维度的期末测验。第三,基于学习需求设计评估任务,这是因为“只有当评估任务体现了学生想要获得的学习成果时,学生才会通过更深入的学习去逐步实现这些目标”[7]。学本评估的评估任务设计要求从学习者的立场出发,以学习者期待达成的学习目标作为评估标准,便于学习者根据自身实际的个性化特征准确识别并缩小差距、促进学习。

(二)重视学生主动参与评估

从认识论与发生论的角度看,知识与技能是由人作为主体自主建构生成的,这决定了对知识与技能的学习亦应遵循建构特征,如此效果才能最佳。正如建构主义学习理论所认为的,学习者的自主建构是学习的核心。因此,将注意力聚焦于学习者中心,将方法使用以及评价任务等教学系统中的诸种核心要素都围绕学习者的主动参与组织起来时,学习才可以被促进。即以学习者作为逻辑基点,并由学习者这一点逐步向外带动教学环境的其他要素,并进而扩散至教学环境之外的诸种因素,遵循“学生自己—学生与同辈—学生与教师—学生与其他机构”的路径时,学习效果才是最佳的。已有大量研究证实,学生之间的互动以及学生的自我反思是促进学习的主要因素,自我评估与同伴评估因此被认为能够最大程度促进学习。学本评估让学生主动参与设计并学习应用评估标准,实施自我评估与同伴评估。学生主动参与评估,从学习者转变成为评估者,有助于促进学习。

首先,学生通过参与制订评估标准和评估准则,更加明确对教学目标的理解。[8]其次,学生主动参与评估的过程可让学生更加确切地理解教学目标与学习现状的差距,这对于监控并改进学习非常重要。最后,学生参与评估增加了学生除去简单地通过分数与等级了解自己以及其他人学习情况之外做出判断和决策的渠道。在这一过程中,学生的独立性、个体责任感、元认知能力、终身学习能力、自我监控能力以及批判思维能力等诸多素养也会得到培养。为帮助学生实施评估,学本评估注重在评估前对学生进行培训,帮助学生掌握评估专业知识,使学生作为评估主体变得更加公平并且可信。让学生主动参与评估,可以将课堂控制权由教师转向学生,使课堂教学成为学习中心导向。基于学业评价在教学系统中的重要地位,以生为本的教育评价是高校办学以生为本的关键与前提。

(三)反馈使学业评价成为完整闭环

反馈是学习行为改进的核心,也是最难以有效管理的一个方面。[9]学本评估不仅重视反馈,更强调学生参与反馈。认识到反馈不仅仅是评定的重要环节与手段,更是促进学习的有效渠道,对促进学习有显著效用。反馈不仅仅是教师对学生的单向信息传播,更应是学生同教师、同伴或者自己内部思想对话的过程,强调学生对反馈的理解、情感反应以及有效处理。因此,应关注学生对于反馈能够做什么,而不是教师如何提供反馈。[10]学本评估认为只有当学生主动参与时,反馈才是有益的,而基于这种反馈理解的学业评价才能有效促进学习。尤其当反馈作为前馈时,评价促进学习的效用更加明显。所谓前馈,即指学生利用既有反馈信息作为其完成未来学习任务的依据与借鉴。要求学生为解决前馈意见中的相关问题做出承诺并付诸行动[11],这就为影响并改进任务和学习行为提供了机会与可能。学本评估中的反馈被设计为鼓励不同形式的对话:同伴反馈、内部反馈以及源自教师的外部反馈。[12]在学本评估中,反馈从单向传播转向评估主体之间的对话,使评价反作用于学习并相互连接成为完整闭环,有助于实现对于学习者学习行为的持续改进。在学本评估中,有效反馈要求反馈内容尽量详实,不应仅仅是分数与等级。反馈应与评估标准直接关联。学生对于反馈的理解与情感反应参与评估并被采用。[13]反馈时效性要强。教师与学生应对评估标准有清晰的理解以便于解码和采用反馈信息,并使之成为有效反馈的前提。

二、我国高校学业评价学本导向程度及其影响分析

对照学本评估理论,我国现行大学生学业评价实施现状如何?处于何种层次?学业评价是否能够支持学生学习?学业评价能够在多大程度上促进学生学习与学生个体成长与发展?笔者以学本评估三要素作为基本模块设计问卷,考察我国大学生学业评价实践现状,并考虑班级规模、学校类型、学科类别、专业类型以及教师教龄等变量对各模块的影响。问卷分为教师问卷与学生问卷,基于教师与学生两大群体在样本高校中随机发放。共计发放问卷400份,回收问卷356份,其中有效问卷289份。调查分析揭示:大学生学习与学业评价之间的内在联系程度不高,现行评价实践不能够反映学习的角色、学业评价与学习的互动关系,并未能有效发挥学业评价本应有的教学质量保障功能。

(一)游离于学习之外,促进学习功能有限

大学教师普遍将学业评价放置于课程学习之后,将考试作为学业评价的主要方式。调查结果显示,55.8%的被调查教师采用闭卷考试,33.7%采用课程论文考试。考试主导的学业评价模式是结果导向的,考试结束即意味着学业评价结束。评价外在于学习系统。真实性评价在高校学业评价中应用有限。在15种真实性评价任务中,教师使用最频繁的是书面论文(65.1%)、个人项目展示(56.9%)以及团队项目展示(48.2%)这3种方法。在各种影响变量中,班级规模对评价方式的影响最为明显。随着班级规模逐渐增大,真实性评估策略使用频率逐渐减少。规模小于26的班级,比其他规模班级使用真实性评估方法频次更高。艺术(52.00)、教育(49.00)、医疗(46.00)专业教师实施真实性评估行为相较其他专业教师更多。学业评价在教职年限变量维度分数差异不明显。而就考试这一主流学业评价方式而言,其促进学习的功能有限。考试侧重考察学生的记忆能力,只能引发或者促进表层学习,不能促进深度学习,不利于学生学习能力、实践能力以及创新能力的培养;倾向于使用统一化标准实施一刀切评价,不利于学生个性的养成。另外,考试这一学业评价方式止于鉴定,目的是从结果上监控学生的学习程度,旨在方便教学管理,并以文替代促进学生学习与成长发展,成为学业评价的唯一目的。然而,这一目的是片面狭隘的。现行学业评价基于社会需求和学科逻辑,由教师对照外在标准确定等级和类型并使之作用于人的成长与发展,只注意到了依存于学习成果鉴定的外在既定方向指引与层次鉴定,很少考虑适应并促进作為个体的人的发展需求。学业评价一直被遗忘于学习系统之外,不能随学习系统其他要素的变革而变革,因而不能为学习系统的整体变革提供适应性保障,使学习系统乏力,减弱了对学习成果以及人的成长与发展的促进作用。

(二)学生参与度不高,生本导向程度低

学业评价以教师而非学生为中心。自我评估和同伴评估缺乏执行力度。50.5%的被调查教师从不或者很少使用自我评估,仅有26.1%的教师经常或者一直使用自我评估。51.9%的被调查教师从不或者很少使用同伴评估,仅有16%的教师经常或者一直使用同伴评估。无论是自我评估还是同伴评估,最常使用的方法是让学生依据教师提供的指南评估学习,而非确定分数或者等级。学业评价的生本导向缺失。评价主要由教师、管理者实施,同伴评价与自我评价缺失导致对学习行为维持具有关键作用的自我评价能力得不到培养,不利于提高学力以及培养终身学习的习惯,限制了学生未来学习发展的可能性。作为评价主体的高校教师与作为评价客体的学生因在学业评价的目标、策略、实施和结果运用等方面存在观念差异从而产生行动对抗,使学业评价不能发挥其应有的促进学习的作用,导致学生学习倦怠等学习质量问题的产生。学业评价不仅不能促进学习,甚至会阻碍学习。学业评价生本导向缺失反映出“以学生为中心”理念在大学教育中并未真正渗透到课程教学的全部环节。学生成为评价的附庸,没有机会认识评价实际发生过程。教育理论与实践界虽也提倡学生积极参与评价,但这也主要指让学生参与以教师为主体实施的学业评价,而非让学生作为学业评价设计与实施的主体参与评价。今天,我国教育界对“以学生为中心”理念的认识仍然停留于教学的各个环节均应服务于学生而非以学生为主体。我国教育界现行的教学理念仅停留于“以学生为中心”理念的表层,是在以教师为主体前提下的以学生为中心。学生被排斥于评价主体之外的根源在于既有的以教师为主体的教学文化以及追求信度的评价文化。在这一文化前提下,学生往往被认定没有能力参与评价而被排除于学业评价主体之外。另外,学生发展相关维度并未纳入学业评价相关指标。学生发展的很多维度难以测量是主要原因。这导致学业评价结果不能与学生能力及其成长发展相关联,与个体成功关联度低。这不仅会限制学业评价对学生成长与发展的观照,而且会影响学习成效的达成。调查显示,过分追求学分绩点和漂亮的成绩单是“985”高校学生在学习过程中呈现出来的问题。这样的情况会使学生浪费大量的时间在重复做题上,而忽视了研究问题、思考问题和开拓创新。[14]学生是被动评价对象,这使得迎合评价成为学习的唯一目的。评价不仅不能促进学生学习,更无法促进学生发展。

(三)反馈机制不完善,反馈闭环缺失

虽然调查结果显示被调查者对反馈的认知回应趋于一致,但是被调查者对于反馈的认知仍然存在不同的观点。研究结果指出,99.4%的教师将反馈定义为分数或者等级,将学业评价仅仅定位于对学习结果的判断,而不是促进学习。47.2%的教师相信基于学生的详尽反馈具有价值,52.8%的教师认为没有必要进行详尽反馈。54.2%的教师并不确信学生是否理解或者使用反馈。47.2%的教师认为有必要进行口头反馈。49.3%的教师认为指出学生错误并对错误提供简短解释是很重要的,50.7%的教师认为没有必要提供对错误的解释,他们也不认可对话式反馈的重要性,将个体反馈视为重复性并且浪费时间的事情。调查结果显示,99.6%的学生对教师的教学反馈行为并不满意,普遍反映教学反馈不及时、太过概括化而不够清晰、反馈不可获得、反馈数量不足等问题。50.7%的学生并不阅读教师给予的反馈意见。47.6%的学生不能完全理解如何使用反馈来支持学习。学生普遍认为现有教师反馈行为并不能对学习起到激励作用,更不能帮助他们改进学习方法。学生被动接受评价与反馈,对评价与反馈的参与缺失,导致学业评价不能反映学生的角色以及它与学习的双向互动。评价结论不能及时作用于学习,削弱了学习与评价间的相关性,进而导致学业评价对学习的促进作用有限。

三、基于学本评估的我国大学生学业评价制度改革

作为学习系统的要素,学业评价应该基于学习视角、学生视角,通过作用于学习系统进一步作用于学习成果、学生的成长与发展。但是在实践层面,学业评价作为学习系统重要环节的身份却一直受到忽视。这不仅导致学业评价脱离学习系统,致使学习系统乏力,而且直接影响学业成果,导致学生个人成长与发展中个人需求导向的缺失。学业评价游离于学习系统之外,学本导向程度极低。大学生学业评价制度应将“以学生为中心”教学理念延伸并影响至学业评价,转变评价逻辑,构建“评学一体”的学本导向大学生学业评价新范式,通过“评学一体、学生评学、以评促学”,提升学业评价的学本导向程度,建立大学生自主学习模式实现机制。

(一)加强学业评价的理论研究

学业评价作为高校教学的基本要素,在学习质量中起到决定性作用。学业评价不改革,导致学习质量相关问题都难以解决。但无论是高校教育教学实践领域还是高等教育理论研究领域,学业评价问题都得不到应有的关注,学业评价的关注度与其在高等教育教学系统中的地位并不相称。当前国内已有一定数量的学业评价研究,但集中于初等教育、中等教育、职业教育等领域,对于高等教育领域的大学生学业评价的研究相对较少。高等教育学术界对学业评价问题的认识和重视程度不足,缺乏对学业评价的内涵、特征、功能、质量标准及发生机理等基本理论的研究,使学业评价应用缺乏理论基础,导致高等教育教学实践领域中的学业评价一直停滞于一种模式,不能与教学系统其他要素变革相同步,阻滞了教学系统的变革步伐。由此可见,可将学业评价结果用于改变教育教学贡献不足的现状以及提升学业质量。长期以来,为了解决大学生学习质量问题,学术界关注学习效能感、学习投入度等方面,努力寻求解决方案,为此做了很多努力,但是效果却一直不明显。问题就在于学业评价这一教育质量问题的關键在改革中的缺位。学业评价如此重要,是撬动整个高等教育系统的杠杆。学业评价在教育变革中的缺失,使学业质量提升缺少内部动力,成为我国大学教学质量改革步履维艰、始终难以看到成效的根源与关键。同时,理论研究不足,导致学业评价游离于教学系统之外,教育教学的理念变革始终难以渗透学业评价领域。我国高校学业评价实践正处于一种不经思考的自在实施状态。学业评价实践不够成熟,创新动机匮乏,尤其是在当今科研优先于教学的背景之下,这一问题尤为明显。因此,只有回到学业评价本身,澄清大学生学业评价的若干基本理论问题,分析我国当下学业评价实践与改革存在的问题以及学业评价之于学习质量提升的作用机制,探究学业评价实践及其改革有效性低下的深度原因,找到大学生学业评价改革的瓶颈,设计改革出路以及相应的保障机制,明确目标实现条件,构建新时代背景下大学生学业评价模式,为人才培养质量的评价提供科学有效的工具,以学业评价驱动学习范式以及高校其他领域的变革,才能最终促进高等教育教学质量的提升。

(二)转变学生被评估者身份

学本评估相较终结性评估,不是停留在致力于学习的表面路径,而是在于鼓励深度的学习。因此,让学生参与评价对于学生学习而言是非常关键的,因为要想监控和促进他们的学习,需要学生了解什么是以及需要什么样的高质量行为表现。[15]学本评估因此被界定为这样一种评估,其主要目标在于关注开发学生生产性的学习过程的潜力,在于驱动并挖掘这种潜能,促进学生更有效地学习。评价既是学习的一个环节,同时也是学习本身。这一认识的转变必然带来评价主体、评价标准、评价方式、评价结果的使用等各维度的相应转变:大学生作为学业评价设计与实施的主体,将自我评估、同伴评估与教师评估相结合。教师引导学生基于学习目标制订个性化评价标准,用学习标准取代教学标准作为评价标准,以学习任务作为评价任务,采用真实性评估的方法,确保学生及时接收反馈信息,理解并对学习行为做出相应改变。整个评价过程均以学生为主体,教师发挥引导作用,促进学生自主学习、个性化学习能力的养成。强调学生参与是学本评估的重要特质。学生对学本评估的合理性与潜在优势的清晰了解是其参与的前提。学生得不到信任一直是学业评价中学生参与度低的重要原因。其实,学生得不到信任这一问题只有在追求信度与效度的评价范式中才会存在。学生在评价实践中常常存在对其他人进行的学业评价不信任并同时缺乏自信的问题,这也可能是自我评估与同伴评估在当代高等教育实践中很少使用的部分原因。评估专业知识缺失是关键。评估专业知识是学生参与质量标准构建、发展自我评估能力以及对自己和同伴学习做出正确判断的能力保证。要让学生切实参与学业评价,实现学生从被评估者到评估者身份的转变,应在具体施行过程中通过培训让学生在掌握评估专业知识的基础上参与制订并学习使用评估标准,自主判断学习质量。在进行学本评估培训时,范例也可作为学本评估专业知识以及技能养成的重要方式。比如,使用范例便可成为促进学生评估专业知识及评估能力发展的有效办法。教师可为学生提供既定的标准样本与高质量范例,向学生展示评价实践是如何支持学习的,让学生分析并从先前的学生评估任务样本中学习。这种范例教学比让学生学习标准本身和告知学本评估的潜在影响更为有效。更为重要的是,学本评估并不致力于对学习成果的精确测量,因为学生对于评价的参与本身就已经达成了促进学习这一学本评估的目的。所以,之前因为信任水平产生的对学生参与评价的能力质疑在学本评估中将不再是问题,这为学生参与学本评估创造了可能。

(三)构建面向学习的评估反馈链模型

目前,学术界已有教学改革研究主要集中于教学内容、课程建设等方面,很少见到关于大学教学过程中反馈环节的研究。无论是在大学教学管理实践还是大学教师自身的教学实践中,反馈都不被重视。教师和学生对反馈价值的认识程度不高,学生普遍对教师的反馈行为存在意见。然而,反馈能够有效促进元认知的培养,是自我管理能力养成并促进有效学习的重要因素,是评价成为学习的一环并进而推进学习质量提升的关键环节。为此,迫切需要加强大学教学反馈机制建设,让学生积极参与并执行反馈,最终促成学习行为的改变。有效反馈需要满足两个条件:其一是反馈应及时,其二是学生对反馈主动参与。为做到有效反馈,教师可将学习任务划分为多个子学习任务,在每一个学习任务中构建多阶段反馈与终结性反馈相结合的反馈模式,确保学生能及时获得反馈。其中,多阶段反馈应基于子学习任务的整体框架展开,将前一子学习任务的综合反馈结果作为后一子学习任务的前馈,以确保学生处于正确的学习轨道。比如,在执行后续子学习任务之前,教师向学生呈现前期子学习任务中的问题作为样例,教给学生如何处理,用以规避类似问题再次出现。当完成子学习任务后,教师给予整体性详尽反馈。如此循环,最终使学生获得多个及时反馈。为鼓励学生参与反馈,教师可要求学生在执行下一个子学习任务之前撰写其对于前一阶段学习任务所得反馈的意见。基于任务框架的多阶段反馈比基于已完成任务的前馈对学习更为有用。学生对待反馈的态度在有效学习中也非常重要,因为单一从教师发出的用以促进学生学习的反馈并不能保证被接受。除了反馈的内容,反馈的时机和形式对于反馈的有效性也会产生重要影响。

评价方式的发展并非后者对于前者的简单替代,而是对其不足的纠偏,任何一种评价方式都兼有利弊,只有相互整合,才能构建完善的大学生学业评价范式。学本评估并不意味着要削弱其他评价实践路径的作用。相反,它致力于创造一种能将不同水平的学习明确整合的更明智的评价文化。所有在课堂中被执行的评价都拥有因其关注视角的转变成为学本导向学业评价的潜能,各种评价类型之间功能可以相互转化,并因而能够为不同目的提供有价值的信息。学本评估(作为学习的评价)正是整合了终结性评价(对学习的评价)、形成性评价(为了学习的评价)形成了其基本框架。在学本评估中,不同评价方式不是离散的要素,而是循环并整合形成的一个整体,共同促进学生学习。它的目的在于创造一种更明智的多样化评价文化,是不同课程和教学水平的学习的明确的整合,贯串“学本评估—学习成果—学习投入”这一链条形成良性循环,明确纳入不同层次水平的课程和教学中。

参考文献:

[1] 袁贵仁.国务院关于实施《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》工作情况的报告——2011年12月28日在第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议上[J].中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报,2012(1):58-65.

[2] 从根本上解决教育评价指挥棒问题——五论学习贯彻习近平总书记全国教育大会重要讲话精神[N].光明日报,2018-09-17.

[3] Gibbs, G., Simpson, C. Conditions Under Which Assessment Supports Students Learning[J]. Learning and Teaching in Higher Education, 2004(1):3–31.

[4] Guile, D. Information and Communication Technology and Education[M].London:Institute of Education University of London, 1998:24.

[5] Ibarra Sáiz, M. S., Rodríguez Gómez, G., Gómez Ruiz, M.A. La Evaluación entre Iguales:Beneficios Y estrategias para su Práctica en la Universidad[J]. Revista de Educación, 2012(359):206-231.

[6] 王列生.知识增长的四种方式[J].安庆师范学院学报(社会科学版),2001(4):25-31.

[7] [11] Carless D. Learning-oriented Assessment:Conceptual Bases and Practical Implications[J]. Innovations in Education and Teaching International, 2007(1):57-66.

[8] Carless, D. Trust and Its Role in Facilitating Dialogic Feedback[M]//Boud, D., Molloy, E. Feedback in Higher and Professional Education. London:Routledge, 2013:90-103

[9] Evans, C. Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education[J]. Review of Educational Research, 2013(1):70-120.

[10] Boud, D., Molloy, E. Rethinking Models of Feedback for Learning: The Challenge of Design[J]. Assessment and Evaluation in Higher Education, 2013(6):698-712.

[12] Nicol, D. From Monologue to Dialogue: Improving Written Feedback Processes in Mass Higher Education[J]. Assessment and Evaluation in Higher Education, 2010(5):501-517.

[13] Evans, C. Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education[J]. Review of Educational Research, 2013(1):70-120.

[14] 鐘玮.大学学业评价体系改革动力和方向研究——基于“985”高校T大学卓越校友的反馈[J].高教探索,2016(3):83-86.

[15] Sadler, D. R. Formative Assessment and the Design of Instructional Systems[J]. Instructional Science, 1989(18):119-144.

基金项目:2019年度教育部人文社会科学研究一般项目“教学学术质量测度与提升路径研究” (19YJC880074),山东省教育科学规划课题一般项目“山东省大学生学业评价改革研究” (YZ 2019047),2020年度山东财经大学校级教改项目“大学生学业评价改革研究——以山东财经大学为例” (20200910)。