张家山M336汉律令年代问题初探

2024-01-23汪华龙

汪华龙

1985年,湖北江陵(今荆州市荆州区)张家山M336汉墓出土大批简牍,其中汉律十六章、《功令》出土于头箱南端的残破竹笥中,出土时残留有包裹竹简的麻布,“保存基本完好”“字迹清晰”。(1)荆州地区博物馆:《江陵张家山两座汉墓出土大批竹简》,载《文物》,1992(9)。新近,简牍报告出版。整理者指出,汉律十六章抄写年代上限在文帝即位初,下限在文帝七年(前173年)或稍前;《功令》的编成年代当在汉文帝二年(前178年)至七年之间。(2)根据律令内容,其年代范围或可进一步缩小。同时,基于《功令》的编排规则,“丞相”“相国”称谓的交替,以及几组削改痕迹等,对于《功令》的初颁、修订、抄写年代等问题尝试提出一些初步的意见。

一、汉律十六章的修订年代

整理者指出,汉律十六章“不再出现《收律》,其他律章的相关律条皆删去‘收’和‘收孥相坐’的刑罚”,因将抄写年代上限定在文帝即位初;又据同出《七年质日》,将下限定于文帝七年或稍前。(3)荆州博物馆编,彭浩主编:《张家山汉墓竹简〔三三六号墓〕上册,95、161页,文物出版社,2022。关于其上限,分歧在于文献记载文帝除“收”,一说在文帝元年(前179年)十二月,一说在文帝二年。(4)前说参见司马迁:《史记》卷10《孝文本纪》,419页,中华书局,1982;班固:《汉书》卷4《文帝纪》,110页,中华书局,1962;后说参见班固:《汉书》卷23《刑法志》,1104页,中华书局,1962。待胡家草场汉墓《岁纪》及松柏汉墓《叶书》公布后,或有望定谳。关于其下限,则可借助汉律十六章的具体条文进一步落实。

其一,盗铸钱条文见存。M336《钱律》简261—270、《捕律》简212—216是针对盗铸钱行为的惩罚或捕告奖励,一些条文与《二年律令》基本相同。史载文帝五年(前175年)四月“除钱律,民得铸钱”(5)司马迁:《史记》卷22《汉兴以来将相名臣年表》,1126页,中华书局,1982;班固:《汉书》卷4《文帝纪》载五年四月“除盗铸钱令”,卷24《食货志》载“(五年)除盗铸钱令,使民放铸”,121、1153页,中华书局,1962。,至景帝中六年(前144年)“定铸钱伪黄金弃市律”(6)班固:《汉书》卷5《景帝纪》,148页,中华书局,1962。按,应劭注以为“文帝五年,听民放铸,律尚未除”,颜师古以为是。不过,《史记》称“除钱律”,晁错文帝十五年(前165年)对策称“非谤不治,铸钱者除”(《汉书》卷49《晁错传》,2296页),“律尚未除”说恐难成立。有学者认为景帝中六年(前1144年)的变化是禁止民间私铸,只许郡国铸钱,是武帝币制改革的先声,参见孙机:《汉代物质文化图说》(增订版),102页,上海古籍出版社,2011。待胡家草场M12《钱律》《捕律》公布,或可澄清。。胡家草场汉律约颁下于文帝后元元年(前163年)(7)陈伟:《胡家草场汉简律典与汉文帝刑制改革》,载《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2022(2)。,尚见《钱律》律篇(8)荆州博物馆、武汉大学简帛研究中心编著:《荆州胡家草场西汉简牍选粹》,15页,文物出版社,2021。,推测文帝五年或主要废除与盗铸钱有关的律条,而非将《钱律》全篇废除(9)参见杨际平:《析汉文帝五年“除盗铸钱令”》,载中华书局编辑部编:《文史》第32辑,120页,中华书局,1990。。M336汉律既保留盗铸钱的条文,其年代当早于文帝五年四月。

其二,王国建置。M336《迁律》载:

本条是对诸侯王国人迁罪的规定,列举赵、齐、燕、楚、吴、淮南、长沙共七王国。文帝即位前后,王国多有置废。其中,齐、楚、吴、淮南、长沙为高祖以来封国。吕后八年(前180年)吕后在世时,尚有刘泽琅琊国,吕氏燕国、赵国,张偃鲁国,惠帝子济川、淮阳、常山国及代国。及诛除诸吕,燕、赵与济川(徙梁)、淮阳、常山诸国皆除,鲁贬为侯国,代王入继。至文帝元年十月庚戌(一日),置刘泽燕国、刘遂赵国(10)司马迁:《史记》卷9《吕太后本纪》系于八年末,卷17《汉兴以来诸侯王年表》载文帝元年“十月庚戌,赵王遂元年”,卷10《孝文本纪》载“元年十月庚戌,徙立故琅邪王泽为燕王”,410、826-827、418页,中华书局,1982。,加上高祖以来五国,正形成《迁律》七王国的面貌。下至文帝二年二月乙卯(十三日),新置河间、城阳、济北、代、太原、梁六国(11)《史记·孝文本纪》《汉书·文帝纪》系于二年三月,《史记·汉兴以来诸侯王年表》《汉书·诸侯王表》系于二年“二月乙卯”,查朱桂昌《颛顼日历表》,文帝二年二月十三日乙卯,暂取二月说,参见朱桂昌:《颛顼日历表》,379页,中华书局,2012。,是七王国局面的下限。

综合上述,汉律十六章的最后修订时间,上限取除“收”律,下限取王国建置,约在文帝即位初至二年二月间。(12)稍附赘及,整理者指出M336《朝律》见有“太尉”,而史载文帝三年(前177年)罢太尉官,至景帝三年(前154年)复设,故《朝律》颁行下限“不迟于文帝三年”,参见荆州博物馆编,彭浩主编:《张家山汉墓竹简〔三三六号墓〕上册,211页,文物出版社,2022。熊佳晖新公布胡家草场《朝律》律文有“太尉立西方,东面”(简2908),并指出此时太尉官罢未复设,故整理者前说未必成立,参见熊佳晖:《胡家草场汉简〈朝律〉所见文帝时期的朝仪与职官》,载《江汉考古》,2023(2)。进一步来讲,现实中的职官调整,哪些可以反映于律令及其修订,其原则或规律如何,仍是留待讨论的问题。譬如,汉初曾改丞相为相国,后复旧,而《二年律令·津关令》与M336《功令》仍保留“相国”,并不改作“丞相”。

二、《功令》的编次原则与修订年代

继《二年律令·津关令》之后,M336《功令》是首次完整公布的成篇帙的单篇汉令,意义空前。《功令》目前存简184枚,令序号自“一”至“百二”,其中缺失编号24个。简报及简牍报告均未说明是否存在缺简或残毁简。简牍报告出版后,已有学者对整理者的编联方案提出修订意见。(13)黄浩波:《张家山三三六号汉墓竹简〈功令〉编连刍议》,参见武汉大学简帛研究中心主办“简帛网”,http://www.bsm. org.cn/?hanjian/8932.html,2023-03-20;简帛论坛《张家山汉墓竹简(336号墓)〈功令〉初读》,参见http://www.bsm.org.cn/forum/forum.php?Mod=viewthread&tid=12794&extra=page%3D1,2023-03-14,黄浩波及论坛ID鴈行、小丸子等先生发表了重要意见。在最终的编联方案确认前,以下讨论优先使用有令编号或编联较无疑问的简。

《功令》的令编号或主要按令的颁下时间先后为序,这一推断大概不出意料,却非不证自明。目前来看,证据有四:

其一,1963年,陈梦家对居延出土“西汉施行诏书目录”简(5·3+10·1+13·8+126·12)的复原研究,明确提出“此目录,是将‘施行诏书’按年代先后编次,故列于前者早而列于后者晚”“或即是《甲令》或《令甲》”。(14)陈梦家:《西汉施行诏书目录》,载陈梦家:《汉简缀述》,275-284页,中华书局,1980。《令甲》说,得到大庭脩等学者赞同(15)大庭脩提出,该目录可能是“太守挈令目录”,或“令甲目录”,而以后者可能性居多,参见大庭脩著,徐世虹等译:《秦汉法制史研究》,192-197页,中西书局,2017;1992年,大庭脩又以《居延出土的令甲目录》再行申说,但亦补充“不排斥是太守挈令之类法令集的可能”,参见大庭脩著,徐世虹译:《汉简研究》,150-157页,广西师范大学出版社,2001。待胡家草场汉墓《令甲》等令篇公布,或有望定谳。,徐世虹并总结道“《令甲》《令乙》《令丙》是汉初皇帝的诏令集……排列方式采用序列法,按年代顺序列为第一、第二、第三……”(16)徐世虹:《汉令甲、令乙、令丙辨正》,载中国社会科学院简帛研究中心:《简帛研究》第3辑,428-433页,广西教育出版社,1998。。以同属令篇,又带有令编号而言,《功令》编号以年代顺序排列的可能性较大。

其二,丞相、相国的交替使用。《功令》第一至第八多使用“御史、丞相”,第五用“丞相、御史”;第十三至第廿六使用“相国、御史”(17)需说明的,是简70“御史、丞相前令……”的特例。整理者将简70接续在第十五简67—69后。按,简69下有留白,且语意完足,简70应析出。简70析出后,是否仍附在第十五后,尚待观察。如果简70仍附在第十五后,其“御史、丞相前令”也可能指向改称相国以前的令文,未必作为反例。;第卅七以后使用“丞相、御史”。类似现象也见于《二年律令·津关令》,彭浩即指出,“令‘廿一’之前的各令均称‘相国’,令‘廿一’后皆称‘丞相’”“史载高祖九年改丞相为相国,惠帝六年十月又改相国为丞相,由此推知《津关令》中凡有相国称谓的令是在高祖九年至惠帝六年十月间颁布的”,称丞相的令廿一至廿三“晚于其前的各条令”。(18)彭浩:《〈津关令〉的颁行年代与文书格式》,载《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2002(3);按,《史记》载萧何“(高帝)九年,为相国”,司马迁:《史记》卷18《高祖功臣侯者年表》,892页,中华书局,1982;《汉书》载“(高帝)十一年更名相国”,班固:《汉书》卷19《百官公卿表》,724页,中华书局,1962。文内取《史记》及彭浩说。《功令》与《津关令》的相似编排应非偶然,很可能出于同一编次规则。若如此,又可推知《功令》第十三至第廿六也可能是高祖九年(前198年)至惠帝六年(前189年)十月间颁布。

其三,《功令》所见四则纪年,第九十为“高皇后时八年八月”,第九十一为“(文帝)元年六月戊辰”,第九十二为“(文帝)二年十月戊申”,第九十四为“(文帝)二年十一月戊子”(19)第九十一(简153、160),第九十四(简166、167、168、121)的编联调整从黄浩波说,黄浩波:《张家山三三六号汉墓竹简〈功令〉编连刍议》,参见武汉大学简帛研究中心主办“简帛网”,http://www.bsm.org.cn/?hanjian/8932.html,2023-03-20;第九十二(简156、157、161),简161先由黄浩波析出,我们又根据简163、164内容调整。,令编号顺序与颁下时间顺序相合。

其四,《功令》存在若干组后令称引前令的情况。例如,第十四“比六百石吏罢官”(简65,简66、30),所“比”先已见第一“吏及宦皇帝者秩六百石以上……以老免若罢官”(简34);第九十二“二千石补有秩乘车”等(简156),先已见第一“二千石官补有秩啬夫”(简22)等等。目前来看,此类称引关系所反映的时间顺序,也与令编号顺序相合。

综合上述,《功令》令编号顺序,应可确认是按令的颁下时间顺序排列。这一规则,与学者对《令甲》《津关令》等编排顺序的推测相符,并可能是干支令、事项令、挈令等令篇的通用编次原则。

确认此点后,再看M336《功令》的年代问题。整理者指出,《功令》纪年最晚为“(文帝)二年十一月戊子下”,结合同墓所出文帝《七年质日》,推测其编成年代当在汉文帝二年至七年之间。(20)荆州博物馆编,彭浩主编:《张家山汉墓竹简〔三三六号墓〕上册,161页,文物出版社,2022。按,《功令》出现三次代、代郡,分别是“雁门、代”(简97)、“陇西、北地、上郡、云中(郡)、雁门、代郡”(简113、183)。后两例称“代郡”而非“代国”,值得注意。高帝十一年(前196年),立刘恒为代王,领太原、代、雁门三郡。至文帝入继,除代国,三郡入为汉郡。下至文帝二年二月乙卯,新置六王国,以子刘武为代王,领代、雁门二郡;文帝四年,代王刘武徙为淮阳王,太原王参徙为代王,代国传国至武帝时。据此,文帝在位前后,雁门或为代国支郡,或与代郡同为汉郡,故简97所指也应是“雁门、代郡”。《功令》既称“代郡”而非“代国”,特别是简183令编号“百二”为M336《功令》最后一则,故《功令》颁下时间应在文帝二年二月乙卯前。结合所见最晚纪年,《功令》的最后颁下时间应在文帝二年十一月戊子至二月乙卯前,其最终抄写及修订年代当大致相近或稍晚。

M336汉律与《功令》的修订年代下限,同为文帝二年二月调整封国事;其上限,如取文帝二年除收律说,两者也较接近,或应考虑两者的修订可能属同一时间断限。律与令本是密切相关的法律形式,徐世虹将“补充或修正律”视作令的基本功能。(21)徐世虹:《汉代社会中的非刑法法律机制》,载柳立言主编:《传统中国法律的理念与实践》,321-322页,“中央研究院”历史语言研究所,2008。可资参照的是,《二年律令》不仅将诸种律与《津关令》合编,又有“律令二十□种”(简526)的小结简。(22)张家山二四七号汉墓竹简整理小组编著:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕》,210页,文物出版社,2001。杨建亦论证《津关令》“编订的时间下限也在吕后二年”。(23)杨建:《西汉初期津关制度研究:附〈津关令〉简释》,32-36页,上海古籍出版社,2010。目前而言,M336汉律、《功令》的修订年代,大概可以一并系于文帝二年。(24)马孟龙新近指出,汉初列侯仅有“食邑”而无“侯国”,汉文帝二年始创侯国制度,参见马孟龙:《汉初侯国制度创立新论》,载《历史研究》,2023(2)。M336汉律令皆称“侯邑”(《功令》简44、75,汉律简120),不称“侯国”,拙稿断限于文帝二年,与马孟龙说或相参证。

三、《功令》的年代结构与增删修订

确认《功令》令编号按年代顺序编次后,其中一些可以系年的条文,可用以探寻《功令》内部年代结构。同时,《功令》的一些修订痕迹,如“斗食、学佴”“雁门、代郡”“北陵”“恒、常”等,或在旧条文上削改、削除,或以新面目抄写,亦可探寻《功令》多次增删修订的过程。

需要说明的是,对于修订痕迹的认定,首先基于观察简面的异常书写迹象,如简文疏密、字径、笔迹的骤然变化,特别的留白,削除未尽的残笔等。当然,这些痕迹有两种理解路径,其一是国家层面律令修订的反映,其二是抄写、使用者的个人行为(如校订误抄等)。本节选取讨论的,主要是职官、特定称谓等删削、留白现象,并且在M336《功令》中或呈现两种不同文本形态,亦即或可反映抄写、修订时所据底本有所差异,从而在律令修订的层面能够较好解释、且有助于断代系年的例子。进一步来说,M336《功令》目前所见,可以认为是断限于文帝二年时的面貌;而通过对修订情况的复原,则可推知其早期文本形态。又因新材料常揭示新问题与未知历史细节,现有史料不足处,唯有依据已知尽可能合理地推测未知,疏误不免,尚祈指谬。

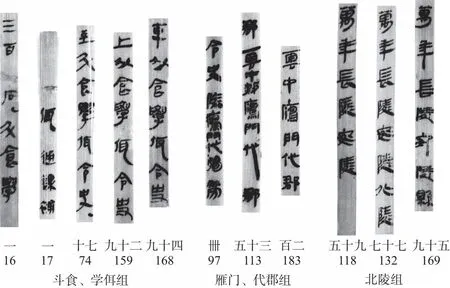

其一,斗食、学佴。(图1左)

(2)•中二千石有缺,课郡守以补之。└郡尉补郡守。它吏千石补二千石,八百石补千石,六百石补八百石,└五百石补六(简15)百石,└四百石补五百石,└三百石补四百石,└二百石补三百石。└斗食、学(简16)佴通课补有秩,有秩通课补有秩乘车,有秩乘车通课补丞尉。令史通课补属尉佐,属尉佐通课补卒史,卒【史】补丞尉、丞相大尉(简17)史。丞相大尉史年五十以下治狱者补御史,御史补六百石,不当补御史者与秩比通课。谒者、郎中亦上功劳,谒者(简18)各以其秩与外吏课功劳,└郎中比谒者。└不欲为吏,署功牒。(简37)

以上属《功令》第一。简16下有较大留白,“学佴”两字分在简16、17首尾,内容接续无误。不过,简16末尾“斗食学”三字,笔迹、字径与本简其他文字不同;简17简首的“佴”字,约占本简两字空,笔迹也明显不同。推测以上原本分为两条,简16至“三百石”为结,简17首原为“斗食”,其早期文本形态可复原为:

(3)•中二千石有缺,课郡守以补之。└郡尉补郡守,它吏千石补二千石,(中略)二百石补三百石。(简15—16)

(4)斗食通课补有秩,有秩通课补有秩乘车(下略)(简17-18+37)(25)进一步讲,简17原本也至下端“补卒史”为止,后来添改为“补卒=史【=】补丞尉丞=相=太=尉=”,从而和简18、37相连贯。

前一条,主要规定有秩级的官吏,按二千石以下至二百石依次升迁,用语为“补”。后一条,主要规定其他官吏(无秩级或秩级不一者)依次升迁,用语为“通课补”。后在修订时,在简16末补“└斗食、学”,又将简17首“斗食”削改为“佴”,形成目前样貌。其变化除增加“学佴”外,也将原本的两条合并为一,或意在整合完善官吏升迁体系。(26)宫宅洁曾论及“刑罚制度体系化的构建,是一个将那些分别具有各自历史和特点的多元存在的单个刑罚统一为线形刑罚体系的过程”,或有助于理解上述变化,参见宫宅洁:《中国古代刑制史研究·序言》,3页,广西师范大学出版社,2016。

其后,“斗食、学佴”亦见《功令》第十七“上造以上补卒史、属尉佐、有秩乘车至斗食、学佴、令史”(简73—74),将斗食、学佴与令史一并作为最低一级,与前条修订后的内容相合。不过,此条“斗食、学佴”已不见削改痕迹,令编号较后的第九十二、第九十四“斗食、学佴”亦无削改痕迹。换言之,抄写这几条时所据底本已将“斗食、学佴”并列,和简15、16修订后的面目一致。那么,第十七的抄写时间可能与第一“斗食、学佴”的修订同时或偏晚,而晚于第一的抄写时间。这两次(或以上)抄写的绝对界限尚不明朗。

其二,雁门、代郡。(图1中)

(5)卌(上略)令史除雁门、代,赐劳如视事日数。(简97)

(6)五十三 陇西、北地、上郡、云中郡、雁门、代郡(下略)(简113—114)

(7)百二 丞相、御史请:陇西、北地、上郡、云中、雁门、代郡(下略)(简183+24)

“陇西、北地、上郡、云中、雁门、代郡”,即汉帝国北边西六郡,自陇西至代郡自西向东顺次排列。刘恒代国南部之太原郡,因不与北边接壤,不在其列。(27)参见马孟龙:《西汉侯国地理》(修订本)图3-1“惠帝七年侯国分布图”,150页,上海古籍出版社,2021。旧说高帝十一年析云中郡东部置定襄郡,马孟龙推断定襄郡的设置应晚至武帝元朔三、四年间(前126—125年)。(28)马孟龙:《西汉侯国地理》(修订本),197-198页,上海古籍出版社,2021。据此,可知至文帝二年,应尚未置定襄郡。

以上三条,第百二无削改痕迹,其将“雁门、代郡”并列而不称“代(国)”,颁下年代在文帝二年十一月至二月间。

第卌在第卅七条“丞相、御史”后,原本的颁下年代应在惠帝六年以后。据图版,第卌“雁门、代”有明显的削改痕迹,按简文布局,原本应容一字,应即“代”字,指刘恒代国,此时雁门为代国辖郡。其早期文本形态可复原为:

(8)卌(上略)令史除代,赐劳如视事日数。(简97)

原令文颁下及抄写年代,应在惠帝六年后、文帝元年前。其修订年代则在文帝元年后,将“代”削改为“雁门、代”。

第五十三“云中郡雁门代郡”同样见有削改痕迹,其情况应与第卌相似,是将原本的“代(国)”削改为“雁门、代郡”。现“云中郡”郡字右上见有残痕,应是原本“中”字右上折笔处;现“代”字上半右侧见有残痕,应是原本“代”字;原本“中”“代”间尚有一字空,可补“郡”字。现“代郡”的“郡”字似未经削改,它与原“代”字间约尚有一字空,原本或作“云中郡代○郡”(29)推测或是“代边郡”之类,如“郡”字也经削改,容或有其他可能。。总之,第五十三原令文颁下及抄写年代,也在惠帝六年后、文帝元年前;其修订年代在文帝元年后。

其三,北陵。(图1右)

(9)五十九 外郎、执戟家在万年、长陵、安陵○○以令罢(下略)(简118—119)

(10)七十七 制曰:万年、长陵、安陵、北陵民为吏(下略)(简132)

(11)九十五 丞相上奏〈奉〉常书言,令曰:万年、长陵、安陵县中吏(下略)(简169—170)

万年、长陵、安陵,分别是太上皇、高祖、惠帝陵。第九十五颁下时间在第九十四“(文帝)二年十一月戊子”后,“万年、长陵、安陵”无削改痕迹。第五十九“安陵”后削去两字,原本也应是“北陵”;第七十七“北陵”应是误未削去。北陵,文献失载,《功令》已见高祖母刘媪奉邑“小黄”(简101),薄太后父“灵文园”(简174),窦太后父“安成国(园)”(简179),皆不称陵,则北陵仍以帝陵名可能最大。如按帝陵次序,推测较可能是吕后四年(前184年)遭废杀的前少帝陵。若如此,第五十九至第九十的颁下时间,可能属吕后四年至八年。第五十九、第七十七的修订时间,约与第九十五的抄写时间相近,即大致在文帝初年。

图1 “斗食、学佴”“雁门、代郡”“北陵”局部对比图

其四,恒、常。(图2)

M336汉律令在表示“恒常”义时,不再使用秦至汉初(《二年律令》)的“恒”,而悉改为“常”,应是严格避文帝讳所致。M336《功令》表示“恒常”的“常”共出现6次,图版呈现两种情形。其一,前4例,即简4(第一)、62(第十一)、77(第廿)、107(第卌七),“常”字与同简文字的墨色浓淡、笔迹均不同,同时,4例“常”字形相似,推测应是文帝即位后,将原本的“恒”字一并削改为“常”。其二,后2例,即简148(第八十八)、151(第八十九),“常”字与同简文字墨色、笔迹相同,推测抄写所据底本已作“常”。紧随其后的第九十记作“高皇后时八年八月丙申下”,其颁下时间为吕后八年,但抄写时间应和第八十八、八十九相同,已进入文帝元年。

图2 “常”局部对比图

围绕《二年律令》年代问题的研究,曾就是否避惠帝讳“盈”有所争论。(30)或提出私人抄书无必要避讳,或提出高后二年以前颁行的律令不避惠帝之讳,参见徐世虹:《近年来〈二年律令〉与秦汉法律体系研究述评》,载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》第3辑,218-219页,中国政法大学出版社,2007。M336汉律、《功令》皆避文帝讳而不避“盈”,部分公布的胡家草场汉律同样如此,似均提示避“盈”出现较晚。(31)《史记》用惠帝纪年而不立《孝惠本纪》,又载惠帝“日饮为淫乐,不听政,故有病也”,可能都与此有关。司马迁:《史记》卷9《吕太后本纪》,397页,中华书局,1982。西北汉简多将“(不)盈若干”等“盈”字改用“满”,应是稍晚一些的制度规定。不避“盈”字,至少就西汉前期简牍而言,不能作为断代的依据。

其五,戊寅赦、丙申赦。(32)“赦”字改释,及这两次大赦可用作断代,承邬文玲先生提示,参见邬文玲:《张家山336号汉墓竹简〈功令〉读记》,载龚留柱主编:《朱绍侯逝世周年纪念文集》,385-395页,河南大学出版社,2023。

第卅八“戊寅赦”,如按前论,约属惠帝六年至吕后四年间。《史记·吕太后本纪》载:“七年秋八月戊寅,孝惠帝崩……乃大赦天下。”(33)司马迁:《史记》卷9《吕太后本纪》,399页,中华书局,1982。推测第卅八“戊寅赦”即指惠帝七年八月戊寅,因惠帝崩而颁行的大赦。若如此,《功令》第卅八大致可作为惠帝朝所颁令的下限。

第六十一“丙申赦”,如按前论,约属吕后四年至八年间。文献记载此断限内有两次大赦,一是吕后六年“夏四月,赦天下”,二是吕后八年七月“辛巳,高后崩……大赦天下”。(34)班固:《汉书》卷3《高后纪》,99页,中华书局,1962;司马迁:《史记》卷9《吕太后本纪》,406页,中华书局,1982。后者干支不合,又第九十为“高皇后时八年八月丙申下”,第六十一取吕后六年(前182年)似较合宜。查历谱,吕后六年夏四月二日为丙申(35)朱桂昌:《颛顼日历表》,372页,中华书局,2012。,或即“丙申赦”的时间。

至此,将M336《功令》各条颁下年代序列表列如下(表1):

表1 M336《功令》各条颁下年代序列表

需要说明的是,《功令》第十八载有“临光侯”(简75、76),整理者认为是吕后四年受封的吕媭,至吕后八年七月被杀,由此推测该令颁布年代在吕后四年至八年七月间。如按前说,第十八载“相国、御史”,颁下年代应在高祖九年至惠帝六年间,有所矛盾。据图版,简75简文上密下疏,上半“诏迁”以下简文排布整齐匀称,应是原始简面,而简首“临光侯相言相、丞、尉皆故汉吏,御史以”很可能经过削改或部分削改。(36)荆州博物馆编,彭浩主编:《张家山汉墓竹简〔三三六号墓〕》下册,21页,文物出版社,2022。亦即,简文“临光侯”的年代矛盾,可能是令文修订所致,也不排除汉初临光侯有其他未知历史细节的可能。虽尚无法圆融解释,但它并不足以推翻前拟年代序列。此外,M336《功令》尚见其他一些可能的削改痕迹(37)较明显的,如简22“属尉佐”;简34“○谒者”;简39“髳长候长”;简40“平乐○”(又该简“守课”以下笔迹不同);简45上段“太仆右厩詹事厩佐”,下段“(府)长信詹事官属长安市佐史有缺移中=尉=调下”;简78首“奉常”;简84“县道○”;简157“长信”等。有些或可尝试解释,唯目前尚难形成定论,或作为断代系年的强证,讨论暂付阙如。,唯囿于史料,尚不足以一一推定其演变,尚待观察。

M336《功令》既然保留不同时期的底本材料,应当不是一次抄成,而是经过多次增删修订,才形成目前面貌。胡家草场汉令目录初步公布后,在“法典问题”上,似应回到汉代存在“令典”的前提下重新讨论。(38)否定秦汉存在“令典”说,参见宫宅洁:《近50年日本的秦汉时代法制史研究》,载黄留珠、魏全瑞主编:《周秦汉唐文化研究》第3辑,269-271页,三秦出版社,2004;徐世虹:《百年回顾:出土法律文献与秦汉令研究》,载《上海师范大学学报》(哲学社会科学版),2011(5)。M336《功令》所呈现的增删修订,也显示《功令》的编纂当源于公权力,其编纂主体很可能是汉廷。随之而来的,M336《功令》的增删修订的过程如何,又是否可反映一些普遍性的问题?就此,我们尝试使用以下几点方法:

其一,底本差异。“斗食、学佴”“雁门、代郡”“北陵”“常”等底本差异,可以区分两次增删修订。不过,其样本量终究有限,不足以准确还原历次增删修订的过程及绝对起止。

其二,令编号。修订时,可以剔除失效的旧令,从而使旧编号出现断续;同时,该次新增部分的令编号应连续无缺。(39)当然,该推论基于这样一种假设,即M336《功令》的抄写者按照汉廷颁下的《功令》如实进行抄写、修订。另一种可能是,令编号的断续出于偶然性的因素,如选择性抄写或入葬,或意外损毁等原因所致。以前文所举削改诸例而言,我们认为如实抄写的可能性较大,但偶然性因素尚无法完全排除。或有待胡家草场《功令》等同类材料公布后,进一步讨论。

其三,笔迹、容字等。笔迹相同,容字、简文布局等相近的简,或较可能属一次抄写。

《功令》修订的频率如何,尚属未知。因此,M336《功令》增删修订问题的最终解决,或仍留待将来。这里仅就目前所见,尝试进行初步的讨论。

以“雁门、代郡”而言,第卌、第五十三底本为“代(国)”,第百二底本为“雁门、代郡”,两种底本的颁下与抄写年代不同,两者间界限Ⅰ在第五十三至第百二间。以“北陵”而言,第五十九、第七十七底本尚存“北陵”,第九十五底本已无,两种底本的颁下与抄写年代不同,两者间界限Ⅱ在第七十七至九十五间。由于界限Ⅱ包含在界限Ⅰ内,可取界限Ⅱ的范围。第七十七至第八十二笔迹、容字等面貌相近,很可能属同一次抄写。第九十一至第九十五均以“丞相上”起头,笔迹、容字等面貌相近,也可能属同一次抄写。因此,界限Ⅱ可再缩小至第八十二至第九十一间。结合前表,这一区间比较可能与吕后、文帝的交替有关。也就是说,可能在吕后执政后期,M336《功令》抄写至约第八十二至九十一间,又第八十八、八十九底本已作“常”,这一范围可再缩小至第八十二至八十八间;至文帝即位后,又增补抄写至第百二,即目前所见的最末一部分。

以“斗食、学佴”而言,其界限大约在第一至第十七间。结合前表,这一区间比较可能与高祖、惠帝的交替有关。也就是说,M336《功令》第一及稍后部分,其抄写年代可能早至惠帝初甚至高祖时期,这一部分也可能是M336《功令》最初的面貌。

按以上讨论,M336《功令》不断增删修订的过程,至少可以概括为:

①在高祖或惠帝初,以《功令》第一为中心,形成《功令》初步面貌;

②惠帝、吕后时期,令条有增删,并削改“斗食”为“斗食、学佴”等;

③约文帝即位后,令条有增删,并削除“北陵”,削改“代(国)”为“雁门、代郡”,削改“恒”为“常”等。

上述过程,大概只能作为一种假说,并且只能表示M336《功令》修订的最低限度。以律令颁下、修订的及时性,并参考①③组的修订频率,第②组很可能还包含未识别出的增删修订。同时,以第③组而言,即便认为文帝元年、二年的令文为一次抄写,但这部分令编号尚缺失第九十三,如果第九十三并非残毁而是剔除,那么这次剔除可能并不与抄写同时。也就是说,《功令》以及其他干支令、挈令、事项令的修订频率究竟如何,仍然值得讨论。

总之,M336《功令》既包含不同时期制定、颁下的令,又经过多次增删修订,才形成目前面貌。由于令编号按令的颁下时间为序,如果能不断细化对各令条的系年以及其颁下、抄写、修订过程的认识,M336《功令》所蕴含的年代学价值或许可以全面展现。理想状态下,M336《功令》本身不啻为一篇编年体的律令文献,亦有裨于反推汉初《功令》制定、颁下、修订的动态历程。

1981年,大庭脩即关注令的条文编号,指出“令文及其他法条带有编号,明显是整理后的结果”,并展望道:

这些令的编号顺序如何、是何时整理的、上次整理时的序号在下次整理时是否发生变动、有无废弃的情况,这些问题若能通过将来增加的出土材料得到解明,汉令研究将更向前迈进一步。(40)大庭脩著,徐世虹等译:《秦汉法制史研究》,67页,中西书局,2017。

依据M336《功令》,上述问题或可尝试回答。其一,令编号顺序按令颁下时间为序。其二,《功令》可能随新帝即位、律令修订等事件相应整理,整理的频率约为数年一次;目前尚无证据显示其每年整理修订,但文帝元年、二年的令文可能经过两次增删修订。其三,令编号在修订时一般不作变动(41)M336《功令》第卌五规定“大行官佐有缺,移中尉调补”。居延汉简另见《功令》第卌五(简45.23),则规定候长、士吏“皆试射”及其“中程”标准等,参见简牍整理小组编:《居延汉简(一)》,148页,“中央研究院”历史语言研究所,2014。两者编号相同,内容却不相关,尚待观察。,但会删去废弃的令文及编号。

借助M336《功令》的编次原则与年代结构,还可提示一些问题。M336《功令》第一用简30余枚,而其他令编号平均对应约2枚简,篇幅悬殊。并且,《功令》第一以“议:以功劳置吏”开篇,并包含文书式、功次升迁序列等若干基础性内容,在《功令》中尤显特殊。若按前说,《功令》第一可能最早颁下,颁下时间或在高祖时期。史载高祖五年“定天下,论功行封”,因群臣争功,迁延至六年正月“已封大功臣二十余人,其余日夜争功不决”,高祖乃“急趣丞相、御史定功行封”。(42)司马迁:《史记》,2015、384、2042-2043页,中华书局,1982。《功令》第一则作“丞相行御史事言,议:以功劳置吏”,虽然一为“行封”,一为“置吏”,但在“论功”“定功”“以功劳”时采用相通法则,大概是合理的推测。换言之,两者虽未必可以混同,但很可能有所关联。又,简3载“诸上功劳皆上为汉以来功劳”,“为汉以来”指上功劳者为汉臣以来,这一内容在《上功劳式》《功将(状)式》以及出土功劳文书中未见反映(43)新近梳理与研究参见黄怡君:《汉代功次升迁制度考》,载《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第93本第2分,2022。,但在《史记》表中尚见端倪。据《史记·高祖功臣侯者年表》“侯功”一栏,“为汉”主要有“从起”与“降”两种形式,其时间断限不仅包括汉元年以来,也用“前元年”至“前三年”指代刘邦起事到为汉王前的三年,也就是秦二世元年至三年。强调“为汉以来”,与汉帝国初建的特定时势有关,入汉越久则越渐淡化,除对非汉族群来降等情形外或不再特别记录,《史记》景帝时及建元以来《侯者年表》即如此。以往围绕《二年律令》的年代问题,论说纷纭,“但在一点上倾向于共识,即《二年律令》的沿革应是萧何袭秦‘次律令’,其所定律令奠定了基础,惠帝、吕后时期又有所增补修订”(44)徐世虹:《近年来〈二年律令〉与秦汉法律体系研究述评》,载中国政法大学法律古籍研究所编:《中国古代法律文献研究》第3辑,221页,中国政法大学出版社,2007。。综上,我们认为约在高祖五六年(前202年、前201年)时,或亦由萧何取鉴秦《功令》,制定汉《功令》,其主体内容即《功令》第一,它也是《功令》全篇的基础。

“令篇名是预设立法的产物还是整理编纂的结果”,是汉令研究的争议问题。(45)徐世虹:《百年回顾:出土法律文献与秦汉令研究》,载《上海师范大学学报》(哲学社会科学版),2011(5)。以汉《功令》而言,其篇名来自秦《功令》(46)岳麓秦简《置吏律》载“县以攻(功)令任除”(简208/1245),陈松长主编:《岳麓书院藏秦简》(四),137页,上海辞书出版社,2015;何有祖新释出里耶秦令目录残牍(8—2477)中的“功令”,参见何有祖:《里耶古城1号井所出一枚秦令目录残牍新释》,载《中国社会科学报》,2022-08-18。,《功令》第一“上功劳式”“功将式”也袭自秦功劳文书格式(47)参见张忠炜:《里耶秦简10—15补论——兼论睡虎地77号汉墓功次文书》,载中国政法大学法律古籍研究所编:《中国古代法律文献研究》第13辑,97-118页,社会科学文献出版社,2019。。那么,丞相“议以功劳置吏”,很可能是取法秦《功令》,有意识地制定汉《功令》。由此形成的《功令》第一,既具有相当篇幅,涵盖面也较广。因此,汉《功令》最初或可看作是预设立法,之后则不断加以整理编纂。与之相比,《二年律令·津关令》第一(简488—491)虽以“御史言:越塞阑关,论未有令”开篇(48)彭浩、陈伟、工藤元男主编:《二年律令与奏谳书:张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,305页,上海古籍出版社,2007。,但其篇幅及涵盖面有限,从“未有令”到制令,或只是制定一则有针对性的令,而未必是有意识地制定《津关令》。《津关令》令篇,可能是令文积累一定程度后的整理编纂。当然,以《功令》《津关令》所见而言,整理编纂无疑是令篇积累增繁的共通的、最主要的途径。不过,《功令》与《津关令》最初各自呈现的预设立法与整理编纂的倾向,大概仍可以看作事项令生成的两种模式。(49)审稿专家指出:“《功令》与《津关令》的制订、修订痕迹和结构上的差异恐怕是形式上的、数量上的,而非实质性的”,亦应重视。

如前所述,M336《功令》最后的颁下时间在文帝二年十一月戊子至二月乙卯间,其最终抄写及修订年代大致相近或稍晚,是目前所见较接近吕后、文帝政权交替的材料。司马迁《史记》不立《孝惠本纪》,而以《吕太后本纪》统摄惠帝七年(前188年)与吕后八年,后者又涵盖前、后少帝时。《功令》第九十载“高皇后时八年八月丙申下”(简152),学者已指出吕后先于七月去世,其时在位者为后少帝。(50)参见整理者说明,另可见王勇:《张家山336墓〈功令〉152简“高皇后时八年八月丙申下”乃汉少帝所颁行》,参见武汉大学简帛研究中心主办“简帛网”,http://www.bsm.org.cn/?hanjian/8983.html,2023-04-11。《史记·吕太后本纪》载,前少帝时“元年,号令一出太后”,后少帝时“不称元年者,以太后制天下事也”。(51)司马迁:《史记》卷9《吕太后本纪》,399、403页,中华书局,1982。荆州胡家草场《岁纪》“高皇后元年”条亦载“二月……太后立号称制”。(52)荆州博物馆、武汉大学简帛研究中心编著:《荆州胡家草场西汉简牍选粹》,《岁纪》简37,10页,文物出版社,2021。据前表,约属吕后断限内的第卅九至第九十,或皆属“太后称制”,其纪年亦相接续,五年不另称元年。第九十颁下时,原应作“八年八月丙申下”,与《功令》另三条文帝纪年格式相同,“高皇后时”应是文帝时修订令文的结果。(53)如在吕后死后,后少帝在位时,应仍用“八年”或改用后少帝纪年。这明确证实文帝初年不用前、后少帝纪年,而使用“高皇后”纪年。诛除诸吕后,诸大臣谋议后少帝及诸弟“皆非真孝惠子也”,尊立刘恒为天子后,又“诛灭梁、淮阳、常山王及少帝于邸”,后少帝已无皇帝名分。(54)前少帝则有不同,《吕太后本纪》载“帝废位,太后幽杀之”,而废位诏称“今皇帝病久不已,乃失惑惛乱,不能继嗣奉宗庙祭祀,不可属天下,其代之”(55)司马迁:《史记》卷9《吕太后本纪》,410-412、403页,中华书局,1982。,以病久而议代之,未必抹杀他曾为皇帝的名分。若前说“北陵”不误,前少帝废死后,吕后或仍以帝陵名义下葬,并为置陵邑,有属民。至文帝即位后,才削除“北陵”名目,此时或也将前少帝的皇帝名分完全废除,而以高皇后纪年统摄前、后少帝的历史叙述模式最终确立。稍晚一些的胡家草场《岁纪》也使用高皇后纪年,与此同调。司马迁《吕太后本纪》《惠景间侯者年表》对这一段历史时期的处理,也延续了这一传统。(56)稍赘言的,是第九十“高皇后时”的“时”字。汉诏令此处多不用“时”,汉初诏令亦然,如肩水金关汉简“制曰可。高皇帝七年七月乙丑下。”(73EJT37:772)推测是因吕后先已去世而特别使用的文书用语,是否具有普遍性,尚待观察。