因材施教:新加坡小学华文差异化教学的启发与思考

2023-12-29何慧玲

□何慧玲

教育的对象是学生,学生个体之间天然存在差异。尊重学生的个体差异并因材施教,是千百年来叩问教育本质的常青话题。随着义务教育课程改革的不断推进,满足学生全面而有个性的发展显得愈加重要和迫切。《义务教育课程方案(2022 年版)》提出了“面向全体学生,因材施教”的课程实施基本原则,并指出“既注重继承我国课程建设的成功经验,也充分借鉴国际先进教育理念,进一步深化课程改革”。他山之石,可以攻玉。新加坡小学华文差异化教学实施效果显著,其优秀经验对于审视我国小学语文差异化教学有着重要的样本作用和借鉴意义。

一、新加坡小学华文教学背景与现状

新加坡是多种族、多语言共存的国家,实行“双语政策”,即“英语加上一种母语”。华人占新加坡总人口70%以上,华文成为新加坡华族中小学生的必修课。由于英语是官方语言,除华文课外,华族学生其他科目的学习与日常交流均使用英语,较少使用华文。此外,华族家庭的华文使用程度参差不齐。根据新加坡《乐学善用——2010 母语检讨委员会报告书》中关于小学六年级华族学生家庭用语的调查,华族学生中,主要家庭用语是英语和华文的各占近40%,剩下的是英语和华文兼用。华文使用频率不同,导致小学生华文水平存在巨大差异。新加坡分别在2007年、2015年修订《小学华文课程标准》,几乎每隔六年就推出新一轮的华文检讨,足见对小学华文教学的重视。面对学生的个体差异,新加坡小学从课程设置到教学实施都坚持因材施教。

二、新加坡小学华文差异化教学的策略与方法

(一)在制度上承认差异存在

新加坡实行十年义务教育,并实施教育分流制度。第一次分流是小学四年级的校内分流,学生进行英语、数学和母语考试。根据考试成绩的高低,学生分别进入母语作为第一语言、第二语言、第三语言的三类不同班级。学习母语的要求从此开始分层。第二次分流在小学六年级毕业离校考试后。根据英语、母语、数学和科学的考试成绩,学生分别进入不同程度的初中学习课程。第三次分流在初中四年学习后,学生参加分流考试。考试成绩优秀的学生进入后期中学学习学术课程,其余学生则进入职业训练机构学习。

新加坡贯穿整个中小学的教育分流制度,承认每个人的学习能力存在差异,不是所有人都能完成同等难度的学习任务。因此,其教育体系的设计具有灵活性与选择性,让所有学生都能接受适合自己的教育。新加坡是资源贫乏的小岛国,实施教育分流制度,能充分提高人力资源的利用率,以最大的效能培养学术人才,在国际舞台上持续发出自己的声音。

(二)在课程上观照差异分层

为了提高小学生华文学习的有效性,新加坡《小学华文课程标准2015》明确提出了“照顾个别差异,发掘学生潜能”的课程理念。课程架构上,小学华文课程的学习划分为两个阶段:一至四年级的奠基阶段和五、六年级的定向阶段。四年级校内分流考试后,学生的华文学习由奠基阶段进入定向阶段,课程按难度分为基础华文课程、普通华文课程、高级华文课程。

小学华文课程采用的教材设置了不同的单元模块,包括核心单元、导入(强化)单元、深广单元和学校自行编写的校本单元。其中,导入(强化)单元侧重基础的听说技能,为核心单元的学习做好学习准备;深广单元加深和拓宽了学习内容,难度大。一至四年级学生学习普通华文课程,可以根据自己的华文水平选择不同难度的单元模块,学业评价以核心单元的内容为依据。到了五、六年级,学生分班后,华文水平低的学生参加基础华文课程学习,主要学习核心单元,补充学习一部分校本单元;华文水平中等的学生参加普通华文课程学习,学习核心单元后,补充学习部分校本单元和深广单元;华文水平高的学生参加高级华文课程学习,学习所有核心单元、校本单元和深广单元(见图1)。

图1 新加坡小学华文课程架构

单元模块的设置,使不同能力的学生能够选择不同的学习内容。为华文水平低的学生取消有难度的深广单元,夯实其基础知识,减少其学习负担和心理压力,使他们能体验成功;为华文水平高的学生提高学习难度,让他们不会因为重复学习知识而失去成就感。

(三)在教学上倡导因材施教

新加坡国立教育学院杨千慧博士在介绍差异性教学法时提到,教师要根据学生的兴趣、能力、学习风格等进行差异化教学设计,从教学环境、教学内容、教学过程、学习评价等方面着手,实施差异化教学。

1.支持型的教学环境

(1)师生关系安全友好

课堂上的师生关系平等,教师尊重学生,学生信任教师。在安全的氛围里,教师才能顺利地接收每位学生的不同需求,并积极予以回应,如邀请学生一起学习、提供适切的学习活动、帮助学生自省等,使差异化教学顺利开展。

(2)弹性分组,设立学习站

打造差异化的教学环境需要进行弹性分组,并由学习站向不同小组提供学习材料和个别支持。如新加坡林景小学的H 老师在五年级高级华文课《因纽特人》的教学中,分组摆放教室的桌椅。课上,这些桌椅根据两次分组的需要随机拼接,以此支持弹性分组学习。为了方便小组汇报,教室的四周都设有白板。小组讨论后,学生可以就近张贴小组的学习成果并进行汇报。讲台旁边有一张大桌子,被设为“学习站”,上面放着红、绿两组小筐,一组放着分组学习的两种材料,一组放着针对分组学习成果的评量表。教室四周放着平板电脑,学生随时可以上网查询资料。

2.阶梯式的教学内容

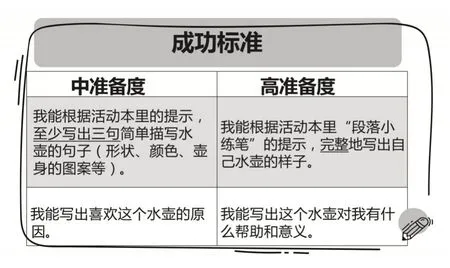

(1)教学目标分层

新加坡小学华文教学把“能知道、能理解、能实践”作为学生应该达到的学习目标。以新加坡杨厝港小学Y 老师的普通华文三年级段落写作指导课为例,Y老师在课上设立了中准备度和高准备度的二级教学目标,对应不同程度学生的学习能力(见图2)。三年级是写作起始阶段,写作对学生而言难度较大。有了不同程度的精准的目标,才能有效落实每位学生的段落写作。而清晰的教学目标又以教师对学生学习起点的充分了解为基础。

图2 Y老师的三年级段落写作二级教学目标

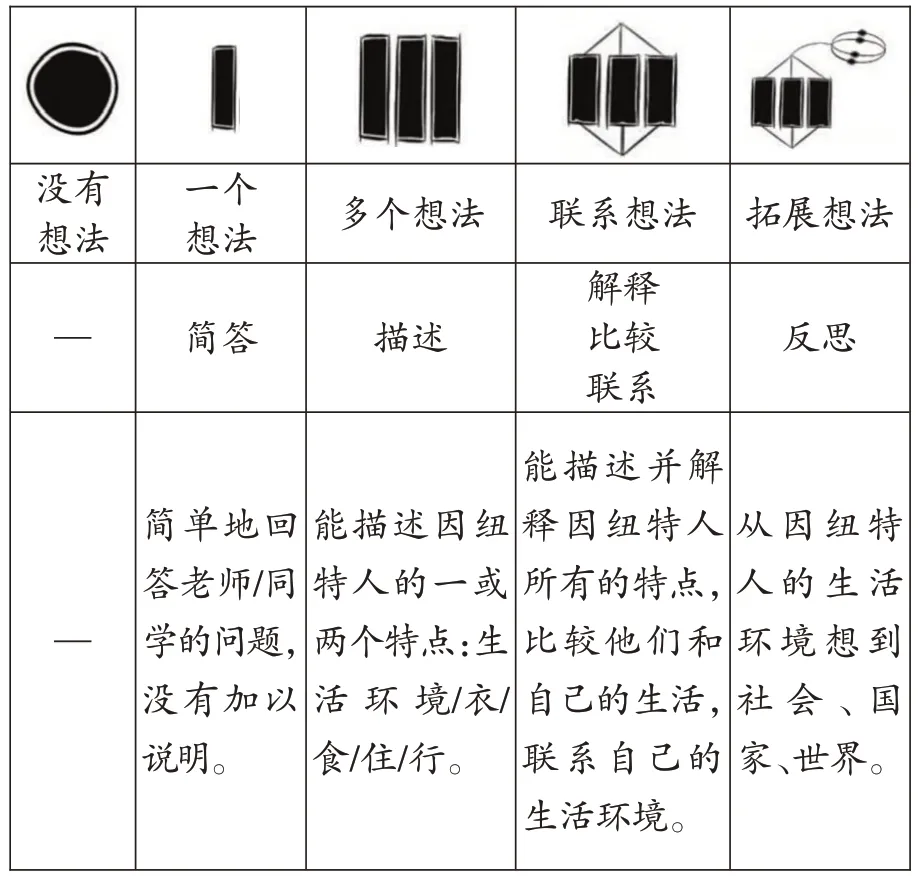

(2)作业趣味分级

新加坡教师在教学中通常会设计难易程度不同的阶梯式作业。不少教师认为,如果难易程度一眼就能看出,选择低难度作业的学生会产生自卑感,从而在学习过程中失去学习兴趣和动力。因此,教师会用有趣的活动,模糊作业的难易程度,让学生乐在其中。在五年级高级华文课《因纽特人》的阶梯式作业中,教师设计了“三分钟介绍”“街头访问”的学习活动,主题不同,角色不同,对应的难易程度也不同。由于学习活动的趣味性,学生能尽情体验不同角色,开开心心地在角色扮演中达到了学习目标(见表1)。

表1 《因纽特人》的阶梯式作业

3.活动化的教学过程

学生思维参与度是衡量课堂教学有效性的关键因素。新加坡教师把较多的课堂时间留给学生,充分展开体验和探究活动,助推学生在活动中建构和运用知识,形成能力。

(1)活动分组,提供支架

面对学生华文水平差异显著的现实,新加坡教师在课堂教学中,通过分组,让能力相同的学生选择相同的学习任务。教师还提供学习支架,帮助水平低的学生降低学习难度,助推水平高的学生深入学习。Y 老师在三年级段落写作指导课上,引导学生按照水平分组,为不同小组的学生准备了不同层次的学习支架(见图3、图4)。图3 面向学习水平低的学生,给予引导问题和句型练习;图4面向学习水平高的学生,只提供引导问题,供学生自主组织写作内容。差异化的学习支架,使分组活动的有效性得到了保证。

图3 中准备度的学习支架

图4 高准备度的学习支架

(2)体验角色,思路追踪

联系生活实际的角色体验,能让学生沉浸在文本的情境中,细腻地体会人物真实的内心活动,帮助学生深入理解文章。以下是新加坡正华小学的H 老师在五年级高级华文看图写作课《打架》一课上运用戏剧教学法的教学片段。

师:请四人小组先讨论怎么扮演第四幅图中的内容,然后分配角色,明确分别由谁来演康康、小齐和建乐。这幅图上没有第四个角色,请发挥创意创造一个人物。最后,每个人按角色定格这幅图的画面。

小组活动六分钟,各个小组完成角色“定格”。

教师走到第三小组前,拍拍某角色的肩膀,开展“思路追踪”:“你在做什么?你心里是怎么想的?你有什么感受?”

学生定格人物的同时也在体验故事情节。教师以“思路追踪”的方式帮助学生体验人物内心,降低人物细节描写的难度。

(3)“迷你学堂”,分组教学

学生在小组内学习是否有困难?学习能否达到目标要求?相互合作时是否有阻碍?要想解决这些问题,教师需要适时参与学生的小组学习。教师常常会在学习后半段进入学习小组,师生围成圆,形成一个“迷你学堂”。教师追问每个学生,“你有什么感受”“你为什么这么想”“印象最深的是什么”“还有什么问题”等等。学生在教师的追问和自己的回答中加深理解,推进学习进程。

4.全程化的学习评价

学习目标能否有效达成,不是教学结束后才考虑的问题。教师需要随时评估每位学生在学习过程中的认知、理解和问题,并及时调整教学活动或任务,使评价与教学唇齿相依,彼此不断转换。在新加坡林景小学五年级高级华文课《因纽特人》的教学中,学生分组进行街头访问或三分钟介绍,根据同伴评量表展开学习(见表2),展示学习成果,进行同伴互评。

表2 《因纽特人》同伴评量表

(1)评量表前置

评量表是学习的工具。学习开始之前,学生可以对照评量表明确目标,然后一边学习,一边对照评量表洞察自己的长处和弱点,改善自己和同伴的学习,推动学习进程。

(2)评量表分层

学生是评价的主体。差异化的评量表使选择不同学习任务、呈现不同学习水平的学生都能较好地开展自我评价或同伴互评,充分展现学习成果。课堂上,学生经常会产生“哇!这是我自己发现的东西!”的惊喜。

三、启发与思考

(一)制度分流利弊参半

新加坡的教育分流制度固然完备,其结果却利弊参半。一方面,教育分流制度带来课程的隐性分层设置,积极推动教师在教学过程中观照学生差异,展开差异化教学;另一方面,小学六年级的离校分流考,提早加剧了学业竞争,给小学生带来了很大的学业压力。新加坡大部分的小学生会在放学后以及双休日参加校外学科培训班。小学六年级离校分流考试前夕,甚至出现一些家长停工陪读陪考的现象,引发全社会关注。

与之相比,我国已经取消小学升初中的考试,实施就近直升学区中学,更多关注学生的身心健康。2021 年实施的“双减”政策,更是缓解了学生和家长的焦虑和负担,更关注学生综合素养的提升,使童年更加五彩斑斓。

(二)课程分层推动学生的差异化发展

虽然新加坡小学华文的地位与我国小学语文的重要性无法相提并论,但新加坡小学华文教材的分层系统设置,是对学生个体差异的充分正视,也是对每位学生的切实关爱,值得我国学习借鉴。我国《义务教育语文课程标准(2022 年版)》指出,要“突出不同学段学生核心素养发展的需求”“关注不同学习任务群之间的内在联系,以及同一学习任务群在不同学段的连续性和差异性”。实现每一个学生的最优发展才是课程与教学分层的最终目的。教师不要为了分层而分层,要关注学生发展的阶段性,突出每个学段的学习目标。教师应主动成为课程的建设者,在教学过程中,积极开发课程资源,选择适宜的教学方式,在一定程度上“重组”或“加工”教材,不是“教教材”而是“用教材教”有差异的学生。

(三)教学中关注学生的心理健康

新加坡小学华文教学中,教师充分尊重学生的学习兴趣和学习体验,师生关系融洽。教师设立学习站,为学生提供适合开展差异化学习的环境,在充分的学习活动体验中鼓励学生坚持自我,这是非常值得我国学校和教师学习借鉴的。虽然新加坡小学课堂上也会出现学生的活动难以“刹车”,耗费很长时间才结束一个活动的现象,有时学生的发言也没能达到学习要求,课堂上没有高潮迭起,但教师的耐心、尊重和热切的投入,使得学生的表现具有松弛感。

新加坡小学华文教学在教育体制上承认差异,在课程设置上观照差异,在教学实施中因材施教,从宏观和微观层面充分发掘每个儿童的能力与禀赋,提供最合适的教育,满足不同学生的最优化发展,为我国小学语文差异化教学带来些许启示与思考。