贯通·整合·多维:指向素养发展的综合性命题初探

——以湖州市吴兴区六年级语文期末命题为例

2023-12-29□吴倩

□吴 倩

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《课程标准》)把核心素养作为检查学业质量的主要维度。加之近年“双减”政策之下“减量提质”要求的提出,命题走向综合成为必然趋势。

综合性命题打破“知识本位”的传统命题形式,以真实情境为载体,设计多形式的实践任务,综合考查学生的知识、能力及价值观,彰显核心素养。下面以近年湖州市吴兴区六年级语文期末测试卷为例,对试题进行深入分析,初探综合性命题的途径,期许为一线教师带来启发。

一、真实情境以贯之:从静态认知走向动态测评

核心素养作为课程育人价值的集中体现,是学生通过学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。要想实现对核心素养的综合测评,需要让学生在日常生活情境中解决实际问题,在文学体验情境中建立文化自信。

(一)与生活情境联结,指向语言文字的运用

语言文字不是静态的知识,而是生活的必需品。语言文字的积累不是为了完成“看拼音写词语,按课文内容填空”这类试题,而应服务于学生的实际生活。因此,命题时,要让学生身临特定的生活情境,形成符合生活的真实表达。

湖州市吴兴区六年级期末测试卷中,命题者以“旅行”这一生活情境贯穿整张试卷,设计了“旅行攻略”“旅行见闻”“旅行感悟”三大实践任务,命制了一组具有逻辑关联的探究性、开放性、综合性试题,对学生的知识积累、阅读鉴赏、表达交流等多方面能力进行考查。学生用所学知识制攻略、赏美景、思人事,在阅读和答题过程中获得了沉浸式的体验。

在试卷大情境下,命题者还设计了具体的小情境,真正落实了“知识于生活中运用”的理念。比如:将字词考查融于“旅行宣传语”中,让字词回归生活;将古诗句考查置于“谈论风俗”中,引导学生在真实的情境下“吟诗作赋”,获得审美体验。

【例题】请你完成“旅行宣传语”。

请选择一个míng mèi( )的日子,带上shū jí( ),与sī kōng jiàn guàn( )的事物暂时告别,来一次旅行吧!欣赏青山与湖泊相互yī wēi( )的家乡风光,缅怀因dǐ kàng( )外敌而xī shēng( )的gé mìng( )烈士。细心观察,jiàn wēi zhī zhù( ),在旅行中收获美好!

【例题】同学们聊起了风俗的话题。请你帮助补充相关内容。

诗词里藏着传统节日风俗。寒食将至,我们口中低吟“_____________,_____________”。中秋佳节,我们抬头望月,心中默念“_____________,_____________”。浪漫七夕,我们遥望星河,耳畔响起“_____________,_____________”。

(二)与热点情境联结,指向社会民生的认知

义务教育语文课程突出内容的时代性。命题者可将社会热点、时政热点、当下新的文化现象等作为命题的背景,于情境中沉浸式引导学生关注社会民生,学会发表见解、表达立场。

【例题】班级开展“劳动教育是否重要”的辩论赛。请你根据材料,联系实际,任选一个观点并说明理由。

“劳动教育”为当下社会关注的热点,具有鲜明的与时俱进的特点。学生解答此题时,要想让自己的观点具有说服力,不仅需要从材料中提取重要信息,还要结合平时在社会中的所思所感。学生表达的过程,亦是认识劳动重要性的过程。

(三)与本土情境联结,指向情感价值的建立

语文课程之所以具有育人导向,是因为语言文字不仅是工具,还蕴含着丰富的人文价值。命题时,命题者可抓住本土资源,将语文与本土情境相结合,于试题中展现地域特色,帮助学生了解地方人文特色,培养对家乡的热爱之情,增强文化自信。

【例题】小吴写了一段关于湖州美食的文字。下列词语不适合用在横线处的是( )。

湖州是一座被著名小说家金庸称赞过的美食之城。“周生记”鸡爪在口感上喜获第一,熏豆茶在香味上摘得桂冠,“震远同”糕点在口碑上_______________。

A.荣登榜首B.名落孙山

C.拔得头筹D.独占鳌头

本题与家乡的特色美食相结合,将辨析“多词同义”的考查点融于湖州特产之中。于阅读之中了解家乡,于文字之中看到他人对家乡的赞美,能让学生萌发对家乡的自豪之情。

【例题】同学们去“海空卫士”王伟纪念碑前敬献挽联。以下选项中最合适做下联的是( )。

上联:青山青松,英雄无畏的铮铮铁骨,千古不朽。

下联:______________________。

A.长江长城,烈士坦荡的巍巍正气,永远怀念。

B.长江黄河,烈士灼热的耿耿丹心,永不熄灭。

C.南海南沙,烈士坦荡的巍巍正气,万世长存。

D.可歌可泣,烈士留下的勃勃英姿,永记心中。

除家乡特色外,人文底蕴也是一张重要的地域名片。试题不仅考查了对联格式,还引导学生了解家乡英雄的英勇事迹,增强对家乡的认同感。

二、学科知识以合之:从零敲碎打走向构建整体

若试题指向单一,就不利于引导学生构建知识体系。综合性命题可串联起零散的学科知识,同时融合外部资源,让知识成为有意义的整体。

(一)捆绑式整合:融同领域而贯通,知识结构化

基于同一考查目标,同领域的知识可进行“捆绑”,进行综合性考查。这样便于学生搭建相应的知识体系。主要分成以下两种形式。

其一为“捆绑”同一主题的不同内容。

【例题】跟着古诗词去旅行。回忆下列古诗词,句中不含地名的一项是( )。

A.《从军行》 B.《春夜喜雨》

C.《长相思》 D.《水调歌头·明月几时有》

命题者以“旅行中的古诗词”为主题,将教材中不同年级的古诗词、课外必背古诗词等进行整合。学生要想完成此题,不仅要回忆试题中四首古诗词的内容,还要理解诗词中“玉门关”“锦官城”“榆关”所代表的意思。

其二为“捆绑”同一内容的不同方面。

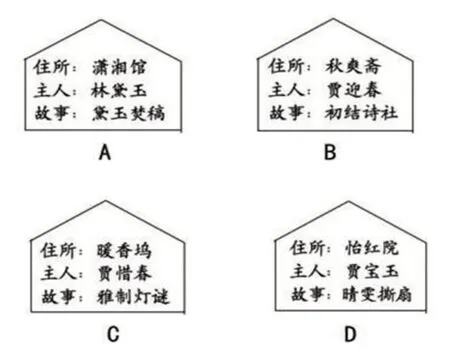

【例题】跟着中国名著去旅行。有同学建议去红楼梦影视基地参观,下列住所、主人及在此发生的故事不匹配的一项是( )。

本题考查学生对《红楼梦》的阅读情况。命题者以“红楼梦”为点,衍生出主要人物的名称、住所以及对应的主要事件。这就要求学生在阅读时不可走马观花,要将互相关联的信息进行整合。此类捆绑式的综合性试题让学生不断融合相关知识,形成知识体系。

(二)迁移式整合:触异领域而旁通,知识迁移化

积累了知识后,还要学会运用。在命题时,应引导学生将所学知识迁移至新的领域,对新旧知识进行关联、重组,内化学习经验,做到触类旁通,实现在运用中考查学生的核心素养。主要分成以下两种形式。

一为同一要素在不同情境中迁移。

【例题】文中几次描写音乐?联系上下文分析音乐描写在文中的表达效果。

【例题】提示:要根据任务选择合适的材料哦!

上述试题中,前者考查的是统编教材六年级下册第三单元的语文要素——体会文章是怎样表达情感的,让学生通过三次音乐的变化感受人们心态的转变。后者出现于非连续性文本中,要求学生根据不同的任务,迅速定位对应的阅读材料并寻找答案,考查的是统编教材六年级上册第三单元的语文要素——根据阅读目的,选用恰当的阅读方法。两道题目都引导学生将课中习得的学习方式迁移至新文本的阅读中。

二为同一知识点在不同形式中迁移。

【例题】同学们收集了李大钊的生平资料。请你用一首咏物诗来赞颂烈士的品格。书写时注意布局合理,可以尝试用行楷。

本题考查的是革命烈士李大钊的人物形象。原知识点来自统编教材六年级下册《十六年前的回忆》中的一道课后习题——通过李大钊的外貌、神态、言行,体会他的宁死不屈、视死如归。命题者打破常规,将对人物品格的评价迁移至咏物诗的默写中,以此考查学生对李大钊这一形象的理解。

(三)交叉式整合:跨多领域而融通,知识拓展化

《课程标准》指出,可创设跨学科学习情境,强调学生综合运用多门课程知识和思想方法解决实际问题。基于此进行命题,不仅可考查学生在复杂情境中解决问题的能力,还表明核心素养的培养不局限于语文学科,而是要融合多个学科。只有拓宽语文学习和运用的领域,方能适应现代社会的发展。

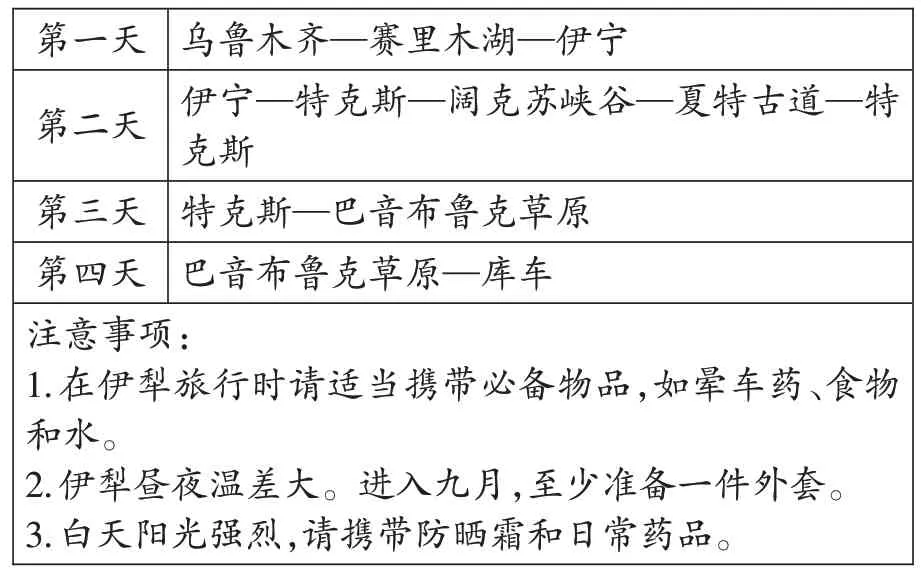

【例题】旅行中,“独库公路”属于第()天的行程。

某旅行社推荐的旅行路线

此题虽然主要考查的是学生阅读材料的能力,但也涉及其他学科中看图表的能力。学生需要在图中找到与表格对应的四条路线,确定包含“独库公路”这一地点的路线,最后确定行程。这样,将语文学科知识与其他学科知识交叉融合,有助于学生将知识转化为综合素养。

三、阅读设问以多维:从浅层思考走向深度进阶

《课程标准》指出,问题或任务设定要关注学生思维品质的发展。命题时,命题者可以从多个角度设计问题,重视对学生思维过程的考查,使学生运用多种思维方式解决问题,获得思维的进阶。

(一)梯度式设问,体现思维层级

阅读能力的考查主要包括提取信息、形成解释、整体感知、作出评价、解决问题五个方面。命题者在设计阅读题目时,要从多个维度进行提问,注意由浅入深,梯度设置,形成一条问题链。

2023年湖州市吴兴区六年级期末测试卷中,针对文学阅读,命题者设计了以下问题链(如图1)。

图1

问题(1)考查学生对文本的整体感知情况,看其是否知晓文章大意。问题(2)引导学生在了解文本的前提下再次进入文本,迅速抓取重要信息。问题(3)和问题(4)考查的是对文本的理解程度,学生需要深入字里行间,发现文字背后的深意,理解作者这样写的目的。问题(5)要求学生将理解进行内化,发表见解。整个过程从了解到理解,再到内化,综合考查了学生多方面的阅读能力,让思维由低阶走向高阶。

(二)支架式设问,演绎思维过程

综合性试题往往具有鲜明的探究性。探究的过程便是思维综合运转的过程。命题时,如何让学生建构一次完整的思维过程?命题者可为学生搭建支架。

【例题】文中的佐领为什么会找到水源?请完成下面的思维导图。

本题中,命题者为学生提供了导图式支架。此题在考查学生的阅读理解能力的同时,还考查了学生的逻辑推理能力。学生的作答过程就是多种思维能力综合运用的过程。首先,学生需要从图中提取重要信息——“现象”“假设”“结论”“实践”“结果”。其次,学生需要分析材料,厘清推理过程:因为戈壁皆积沙无水,所以草木不生,但城中多老树,说明地下有水。最后,学生在填写之前,还需概括内容。虽然有形的答案只有寥寥数字,但其中包含无形的思维过程。

无论是课标提出的“素养发展”,还是“双减”背景下提出的“减量提质”,皆让命题指向了综合。作为命题者,我们应努力寻找学科与生活的联结点,化考查为实践活动,整合多种学习方式和思维方式,让学生于情境中深入思考、综合分析并解决问题,更要精选素材,让文字充满温度,让评价发挥育人之效!