推动构建人与自然生命共同体的时代意蕴与实践路径

2023-12-26乔瑜

乔 瑜

【内容提要】作为习近平生态文明思想的重要内容,人与自然生命共同体理念伴随时代发展应运而生,反映时代问题、回应时代呼声、引领时代潮流,为新时代新征程生态文明建设理论创新和实践深化提供重要遵循,也为破解全球生态环境治理难题、推动构建人类命运共同体指明方向和路径,具有重要时代价值和世界意义。推动构建人与自然生命共同体,需要坚持和落实人与自然和谐共生的生态观、绿水青山就是金山银山的政绩观、绿色低碳可持续的发展观、共商共建共享的全球治理观。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央明确提出人与自然和谐共生的原则,并在保护生态环境和推进生态环境治理的伟大实践中,形成一系列关于生态文明建设的新理念新战略,创立习近平生态文明思想。党的二十大进一步提出:“人与自然是生命共同体,无止境地向自然索取甚至破坏自然必然会遭到大自然的报复”,[1]并将“人与自然和谐共生”作为中国式现代化的重要内容和本质要求,凸显了“人与自然和谐共生”在中国特色社会主义现代化建设进程中的基础性和全局性地位。人与自然生命共同体这一重要理念是习近平生态文明思想的高度凝结,标志着我们党对社会主义生态文明建设规律的认识达到新高度,为新时代新征程推进生态文明建设提供了重要遵循,也为破解全球生态环境治理难题、推动构建人类命运共同体指明方向和路径,具有重要时代价值和世界意义。

人与自然生命共同体理念提出的时代背景

当今世界,生态环境问题愈发突出,而对其治理却日渐陷入“死结”,可以说,人类社会已经处在生死攸关的十字路口。习近平总书记提出人与自然生命共同体理念,既有深刻的国内国际背景,也融合了全球生态危机背景下对人与自然关系的深刻反思。

一是全球生态问题日益严峻。人类社会进入工业化以来积累的大量问题集中显现,并以生态危机的形式警示和报复人类,而消费主义的盛行又进一步加剧了这一危机。资源能源日趋枯竭、海洋污染日益严重、全球气候持续变暖、荒漠化加重、生物多样性锐减、极端气候事件频繁出现、全球性流行病接踵而至等,一系列问题都威胁人类生存发展。2023 年11 月,联合国世界气象组织宣布,2023 年是有记录以来人类历史上最热的一年。该组织当天发布《2023 全球气候状况报告》指出,全球温室气体水平创历史新高,大气中的二氧化碳水平已比工业化前时代高出50%。生态危机迫使人类重新认清这样一个事实,即人类不能离开自然而独立存在,全球生态环境治理也绝不可能仅仅依靠一个国家的力量来实现。

2023年12月3日,《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)“绿区”向公众开放。图为当天人们在联合国气候变化迪拜大会“绿区”的中国馆前拍照。

二是西方制度在应对全球生态问题时全面失灵。资本主义生产方式及生产资料私有制,是导致生态危机的根本原因,甚至可以说资本主义从诞生起就对环境充满了敌意。“在私有财产和金钱的统治下形成的自然观,是对自然界的真正的蔑视和实际的贬低。”[2]尽管西方发达国家是最早反思和试图解决生态环境污染问题的国家,但那也是其享受工业革命红利的同时应担负的历史责任。西方发达国家应对生态环境问题的观念意识、路径选择、科技手段等为发展中国家治理环境提供了一些有益的理论基础和实践参考,但由西方制度弊端所诱发的人的异化、自然的异化也将人与自然的关系推向了前所未有的矛盾境地。从20 世纪震惊世界的“六大污染”“八大公害”“十大事件”等严重污染公害事件,到近期骇人听闻的日本核污染水排海事件,资本主义制度在面对生态问题时全面失灵,不断警示人们必须早日跳出资本逻辑的死循环,担负起人类应尽的责任和义务。

三是全球生态环境治理体系酝酿革故鼎新的变局。当前全球生态环境治理体系仍由发达国家主导,但发达国家面对日益严峻的全球生态问题,首先关心的是自身权力和经济利益,完全无视全球共同利益,不愿为全球生态环境治理作出实质性贡献。2001 年美国布什政府以“应对温室气体美国承担的成本过大,而发展中国家没有承担相应的减排义务”等为由拒绝批准执行《京都议定书》。2017 年美国特朗普政府又以“全球气候变暖数据不真实”“全球气候变暖是针对美国的阴谋”等借口退出《巴黎协定》。这一系列行径背后,反映的是西方国家狭隘的利己主义和单边主义倾向,以及对全球生态环境治理架构合则用、不合则弃的态度立场。随着全球生态危机将所有国家、组织和个体紧密地联系在一起,特别是随着新兴市场国家群体性崛起,全球生态资源享有权、生态环境治理参与权、生态环境治理话语权亟待重塑,全球生态环境治理体系势必迎来全面变革。

四是中国式现代化建设不断开创协调发展的新局。中国经济社会发展过程中也出现过一些粗放型发展问题,导致中国资源约束趋紧、国土空间开发布局不合理、环境污染严重、生态系统退化、生态安全屏障脆弱等一系列问题,严重影响人民群众生命健康安全,制约经济社会发展。党的十八大以来,面对日益紧张的生态环境形势,习近平总书记提出“两个清醒认识”,即要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性,清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性,将生态文明建设推到了新的历史高度。[3]当前,中国经济社会发展加快进入绿色化、低碳化的高质量发展阶段,绿色发展方式和生活方式正在加快形成,产业结构、能源结构、交通运输结构不断转型升级,日益呈现出以高质量发展实现高品质生态、以高品质生态支撑高质量发展的良好业态。

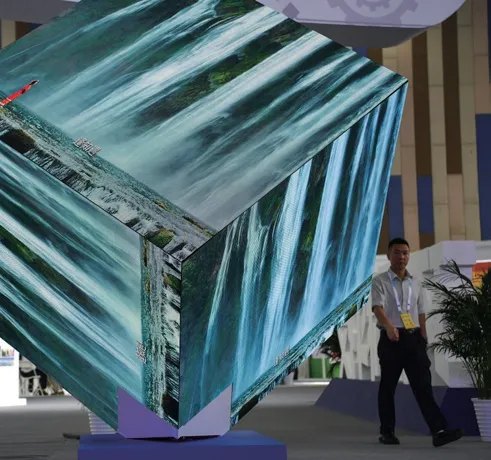

2023年生态文明贵阳国际论坛聚焦“人与自然和谐共生现代化”,图为会场内的宣传屏(2023年7月8日摄)。

人与自然生命共同体理念的时代意义

人与自然生命共同体理念伴随时代发展应运而生,反映时代问题、回应时代呼声、引领时代潮流,是对马克思主义人与自然关系学说的创新发展,为破解全球生态环境治理困境提供了中国方案,为世界生态文明发展提供了全新价值选择,也为全面推进中国式现代化提供了根本遵循,具有重大而鲜明的时代意义。

一是人与自然生命共同体理念是对马克思主义人与自然关系学说的创新发展。马克思主义把人与自然的关系看作一切问题的基础,指出“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此,第一个需要确认的事实就是这些个人的肉体组织以及由此产生的个人对其他自然的关系”。[4]在此基础上,马克思创建了一整套历史唯物主义世界观和方法论体系,希望通过建设共产主义社会来实现人与自然的最终和解。人与自然生命共同体理念遵循历史唯物主义的基本逻辑,将马克思主义普遍原理同中国特色社会主义的具体实际有机结合,同“天人合一”“道法自然”等中华优秀传统文化有机结合,实现了对马克思主义生态文明思想的中国化表达。在新的时代条件下,习近平总书记把生态文明建设融入政治、经济、社会、文化建设的全过程,形成一系列具有中国特色的新理念新思想新战略,进而构建起更加系统、科学、完整的理论体系,是马克思主义中国化时代化的重大成果,开辟了21 世纪马克思主义人与自然关系思想的新境界。

二是人与自然生命共同体理念为破解全球生态环境治理困境提供了中国方案。当前,全球生态环境治理的制度体系从属于发达国家的利益要求,执掌生态环境治理话语权的发达国家能够通过法律、公约、协定等制度手段向自然界和发展中国家索取资源,再将消费后的废弃物转移给自然界和发展中国家,使生态问题越治越糟,也使人类社会面临的全球生态危机愈演愈烈。历史和现实证明,基于资本主义逻辑建立的生态环境治理方案,实质上是西方霸权国家打着环保旗号践行社会达尔文主义,难以应对和解决全球生态危机。针对全球生态环境治理所面临的困境,习近平总书记在2021 年领导人气候峰会上呼吁:“国际社会要以前所未有的雄心和行动,勇于担当,勠力同心,共同构建人与自然生命共同体。”[5]习近平总书记站在全人类共同利益的高度,提出人与自然生命共同体理念,呼吁从人类整体利益出发承担起保护生态的责任,推动构建基于人类命运共同体的全新叙事,构建全球生态环境治理的新发展格局。这种新格局克服了过往历史发展过程中人与人、人与自然之间的突出矛盾,实现了人与人、人与自然、人与社会的和谐统一,为加强全球生态环境治理、走出全球生态危机提供了中国智慧和中国方案。

三是人与自然生命共同体理念为世界生态文明发展提供了全新价值选择。在长期的工业文明发展进程中,西方社会在工具理性驱使下形成了人类与自然主客二分的思维方式,很大程度上忽略了自然本身的内在价值。西方文明本质上遵循一种“理性假定”,假定人与自然处于二元对立中,并试图以理性为“武器”将自己打造成为世界的中心、万物的主人、权力的主体。[6]人与自然生命共同体理念的提出,在工具理性之外注入了更多情感价值和人文关怀,从根本上弥合了工业文明与生态文明之间的人为割裂,成功打破了西方工业化进程中形成的人与自然二元对立的困局,从而把人与自然的和解统一于人与社会、人与自身的和解过程,最终达成人的自然性与社会性的统一,使人与自然走向最终和解、实现人类全面自由发展成为可能。同时,人与自然生命共同体理念的逻辑起点不是单个民族、单个国家的利益,而是全人类的共同利益,关注的是全人类的价值诉求,让发展成果更多、更公平地惠及各国人民,开辟人类更加美好的发展前景。可以说,人与自然生命共同体理念迥异于西方长期主导的生态文明价值取向和话语权,反映了全人类共同价值,丰富和发展了人类文明新形态。

四是人与自然生命共同体理念为全面推进中国式现代化提供了根本遵循。习近平总书记强调:“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化,既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。”[7]构建人与自然生命共同体是实现人与自然和谐共生的内在要求和必由之路,在人与自然生命共同体理念的指引下,中国式现代化“既要金山银山,也要绿水青山”,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,经济社会发展与生态环境保护不是零和博弈下的此消彼长关系,而是协调并进下的互利共赢关系。党的十八大以来,中国以年均3%的能源消费增速支撑了年均超过6%的经济增长,能耗强度累计下降26.4%,是全球能耗强度下降最快的国家之一。全国细颗粒物(PM2.5)年均浓度历史性地降至29 微克/立方米,重点城市年均浓度累计下降57%、重污染天数下降93%,全国地级及以上城市空气质量优良天数比率达到86.5%,成为全球大气质量改善速度最快的国家。[8]人与自然生命共同体理念从理论和实践层面进一步丰富和拓展了现代化的内涵与外延,为推动生态文明建设实现新进步,奋力推进人与自然和谐共生的现代化指明了方向和路径。

世界客车博览会上绿色出行的中国方案。这是2023年10月7日在比利时布鲁塞尔举行的世界客车博览会上拍摄的比亚迪展台。

构建人与自然生命共同体的实践路径

生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。面对全球生态危机的严峻挑战和中国经济社会发展的新形势新要求,我们要始终以习近平生态文明思想为指引,牢固树立人与自然生命共同体理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持可持续发展理念,不断推进人与自然和谐共生的现代化,为建设美丽中国、建设更加美好世界作出新的更大贡献。

一是坚持和落实人与自然和谐共生的生态观。继承和发扬中华优秀传统文化中的生态基因,全社会积极倡导尊重自然、善待自然、保护自然的可持续发展观,使人与自然和谐共生的理念成为每个人的道德追求和全社会价值共识,塑造人与自然共生共荣的生态关怀。按照自然规律活动,对自然资源取之有时、用之有度。以生活方式绿色革命推动生产方式绿色转型,坚决抛弃轻视自然、支配自然、破坏自然的现代化模式,绝不走西方现代化的老路,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。制定最严格的生态保护制度,实行最严格的法治保护,用生态意识约束人与自然的关系,用法律法规规范人与自然的关系,使人们能够自觉在法律的范围内行使生态权利和践行生态义务。

二是坚持和落实绿水青山就是金山银山的政绩观。要站在 “生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题”的高度,辩证认识发展和生态“两个底线”要求,以壮士断腕的决心从单纯地速度型发展转向生态型发展,加大科技创新力度,按照绿色、低碳、循环发展要求,积极培育资源利用率高、能耗低排放少、生态效益好的新兴产业,坚决制止高排放、高耗能、高污染的项目落地,以“功成不必在我”和“功成必定有我”的境界和担当践行生态文明建设政治责任。要改变过往“唯GDP 论”的政绩观,立足整体性思维,形成科学有效的考核评价方法。充分发挥绿色考核评价体系的“指挥棒”作用,有效推动经济发展方式转变。坚持生态惠民、生态利民、生态为民,积极回应人民群众所想、所盼、所急,努力提供更多优质生态产品,让优美生态环境成为人民幸福生活的增长点。

2023年11月6日,位于天津港保税区空港经济区的联想集团创新产业园(天津)全面落成。该园区以“绿色零碳、智能制造”为核心定位。

三是坚持和落实绿色低碳可持续的发展观。习近平总书记指出,“发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔,生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼”。[9]要大力推动生产方式转型升级,建立起绿色低碳循环发展的产业体系、绿色技术创新体系、绿色金融体系等构成的发展体系。大力发展太阳能、风能、水能、生物质能等清洁能源体系,形成绿色低碳的经济增长方式。实施创新驱动发展战略,把握好新一轮科技革命和产业变革机遇,改进生产要素质量,形成更加集约高效、清洁低碳的资源利用方式,推动高质量发展和高水平保护实现双向良性互动。

当前,中国已建成全球规模最大的碳市场和清洁发电体系,煤炭占能源消费比重下降至56.2%,清洁能源消费比重增长到25.9%。可再生能源装机占全国发电总装机的47.3%,水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机都稳居世界第一,新能源汽车产销量连续8年居世界第一,绿色日益成为高质量发展的鲜明底色。[10]在全球能源转型的大背景下,要进一步充分利用中国在清洁能源发电、新能源汽车等关键领域的产业优势、市场优势,加大政策支持力度,优化产业链布局,加强国际合作,培育市场需求,推动相关产业实现高质量发展。

四是坚持和落实共商共建共享的全球治理观。要践行真正的多边主义,牢固树立人类命运共同体意识,加强应对生态环境问题的交流合作,坚持多边机制,切实履行国际义务。坚决维护联合国在全球环境治理体系中的核心地位,坚决反对借多边主义之名搞“小圈子”和集团政治之实,通过充分协商形成全球生态环境治理体系变革方案的共识,推动全球治理体系改革朝着更加公正合理的方向发展。全面推进落实联合国2030 年可持续发展议程,重视解决贫困和发展不平衡、不充分的问题。持续落实《联合国气候变化框架公约》和气候变化《巴黎协定》,积极稳妥推进碳达峰碳中和,努力提高中国在全球生态环境治理上的话语权。坚持公平原则、“共同但有区别的责任”和各自能力原则,充分考虑发展中国家的实际能力和特殊困难,主动帮助发展中国家提高应对环境问题的能力,充分调动世界各国参与全球生态环境治理的积极性,携手各方共同应对全球生态环境挑战。

这是2023年8月10日拍摄的山东省枣庄市山亭区凫城镇光伏发电基地。