中药联合穴位埋线治疗盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔疼痛的临床观察*

2023-12-22刘慧琳季晓黎

刘慧琳,季晓黎

(成都中医药大学附属医院,四川 成都 610000)

慢性盆腔疼痛(chronic pelvic pain,CPP)是盆腔炎性疾病后遗症(sequelae of pelvic inflammatory disease,SPID)的主要临床表现之一,是由于盆腔炎性疾病发作导致盆腔内组织病理性改变引起的非周期性盆腔疼痛[1]。SPID导致的CPP病情反复、迁延难愈,对女性而言,无论是健康或是生活都有严重影响。西医常采用抗生素治疗本病,然而效果差强人意,因为大部分病人无明显潜在病原体感染,表现为慢性的无菌性炎症状态,此类情况予以抗生素治疗通常没有效果。中医常采用独具特色的内外合治法,不仅临床症状及体征改善明显,且预后较好[2]。穴位埋线是其中一种独特的中医外治方法,它是将可吸收的特殊线体置入机体的腧穴内,这在传统针刺治疗的基础上,利用线体被吸收的过程延长了针刺效果在机体腧穴上的持续刺激时间,尤其适用于治疗慢性病。本研究采用中药联合穴位埋线的内外合治法治疗SPID所致的湿热瘀结型CPP临床疗效显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 受试者为2020年1月—2022年1月期间四川省中医院妇科门诊或妇科病房就诊,并确诊为SPID导致的湿热瘀结型CPP的患者。实际共纳入88例,脱落8例(其中5例为治疗组,3例为对照组)。脱落率为9.09%(治疗组5.68%、对照组3.40%)。采用随机数字表将80例患者进行随机分配,分为治疗组40例和对照组40例。2组患者年龄、顺产次、剖宫产次等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《妇产科学》[1]、盆腔炎症性疾病诊治规范(2019修订版)[3],符合SPID所致的CPP的西医诊断标准。

1.2.2 湿热瘀结证中医证候诊断标准 参照《中医妇科常见病诊疗指南》[4]、《中医妇科学》[5],符合SPID所致的湿热瘀结型CPP的中医证候诊断标准。

1.3 纳入标准 (1)符合西医CPP诊断标准。(2)中医辨证属于湿热瘀结证型。(3)年龄在20岁~50岁。(4)签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)CPP病因不属于SPID者。(2)处于妊娠期、哺乳期,以及近半年内准备妊娠的妇女。(3)合并心、肝、肾和造血系统等严重疾患。(4)无法配合或不愿意合作者。(5)属于过敏体质、疤痕体质。(6)近一月内有同类药物治疗史。

1.5 治疗方法

1.5.1 治疗组 采用“中药口服联合穴位埋线”治疗。(1)中药采用银蒲四逆四妙失笑散加减:忍冬藤20 g,蒲公英15 g,醋北柴胡10 g,赤芍15 g,麸炒枳壳15 g,麸炒苍术10 g,川牛膝15 g,薏苡仁30 g,盐黄柏10 g,炒五灵脂15 g,生蒲黄20 g。带下量多色黄气臭,湿热较重者,加土茯苓15 g,荆芥15 g;气滞腹胀者,加木香15 g,香附15 g,苏木15 g;有盆腔炎性包块者,加莪术15 g,三棱15 g。疗程:1次1袋,1日3次,经期不停药,连服3个月。(2)穴位埋线:器材:一次性埋线针(北京首雁医疗技术有限公司生产,国药准字:苏械注准20162271059),可吸收性外科缝线(山东博达医疗用品股份有限公司生产,国药准字:国械注准20173650800)。选穴:中极穴、子宫穴、归来穴、太冲穴、血海穴、阴陵泉穴、三阴交穴、足三里穴。使用方法:患者签署埋线治疗同意书后,嘱其取仰卧位,充分暴露埋线区域皮肤并消毒,用无菌镊子夹取已消毒的可吸收性外科缝线1根(约1~2 cm长)并放入一次性埋线针管内。左手捏起或绷紧进针穴位的皮肤,右手持埋线针直刺入穴位对应的深度,得气后将针芯抵住可吸收性外科缝线同时缓缓退出埋线针管,此时线体已埋入到受试者穴位处。每穴位埋入1针,操作结束后向受试者交代埋线后的注意事项。疗程:10 d埋线1次,连续3次为1疗程,避开经期,连续3个疗程。

1.5.2 对照组 对照组采用单纯中药辨证口服治疗,选方及加减、疗程和治疗组保持一致。

1.6 观察指标 临床疗效评定:临床疗效评定标准参照《中药新药临床研究指导原则》[6]中的相关内容制定。(1)痊愈:盆腔疼痛等相关症状、体征好转,评分减少≥95%;(2)显效:评分减少≥70%,<95%;(3)有效:评分减少≥30%,<70%;(4)无效:评分减少<30%;SF-MPQ评分:采用简化 McGill 疼痛量表(SF-MPQ 量表)进行评定;中医证候评分:采用湿热瘀结型中医证候量表进行评定;盆腔体征评分:采用盆腔体征量表进行评定;生存质量评分:采用WHOQOL-BREF生存质量量表进行评定。(前四项指标在治疗前及治疗第4周、第8周、第12周各记录一次;生存质量评价在治疗前、治疗结束后各记录1次。)

2 结果

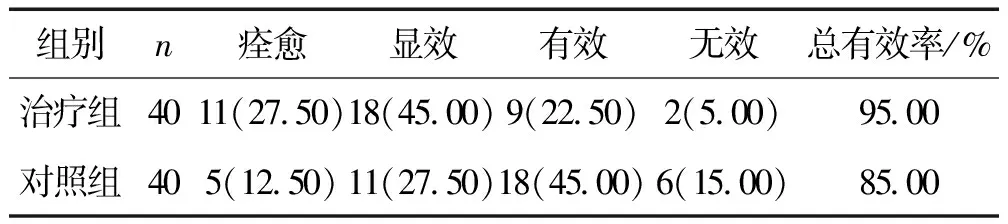

2.1 2组治疗结束后临床疗效比较 2组患者治疗后,治疗组总有效率(95.00%)较对照组(85.00%)有明显提高,且差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组治疗结束后临床疗效比较 n(%)

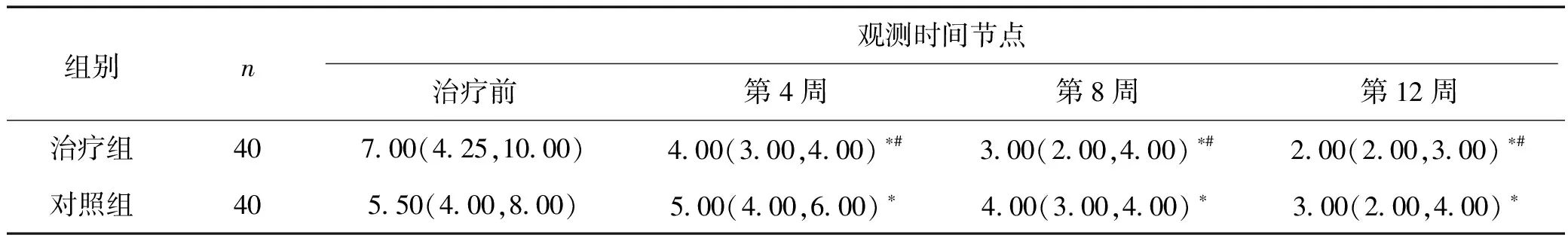

2.2 2组治疗各观察节点SF-MPQ评分 2组患者治疗后第4周、第8周、第12周SF-MPQ评分均较治疗前降低,差异具有统计学意义(P<0.05);且治疗组较对照组降低显著,2组SF-MPQ评分组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组治疗各观察节点SF-MPQ评分比较分)

2.3 2组治疗各观察节点中医证候评分 2组患者治疗后第4、8、12周中医证候评分比治疗前均下降,且差异具有统计学意义(P<0.05);且治疗组较对照组下降明显,2组中医证候评分组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组治疗各观察节点中医证候评分比较分)

2.4 2组治疗各观察节点盆腔体征评分 2组患者治疗后第4、8、12周盆腔体征评分均较治疗前下降,差异具有统计学意义(P<0.05);且治疗组下降较对照组明显,2组盆腔体征评分组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组治疗各观察节点盆腔体征评分比较M(P25,P75)

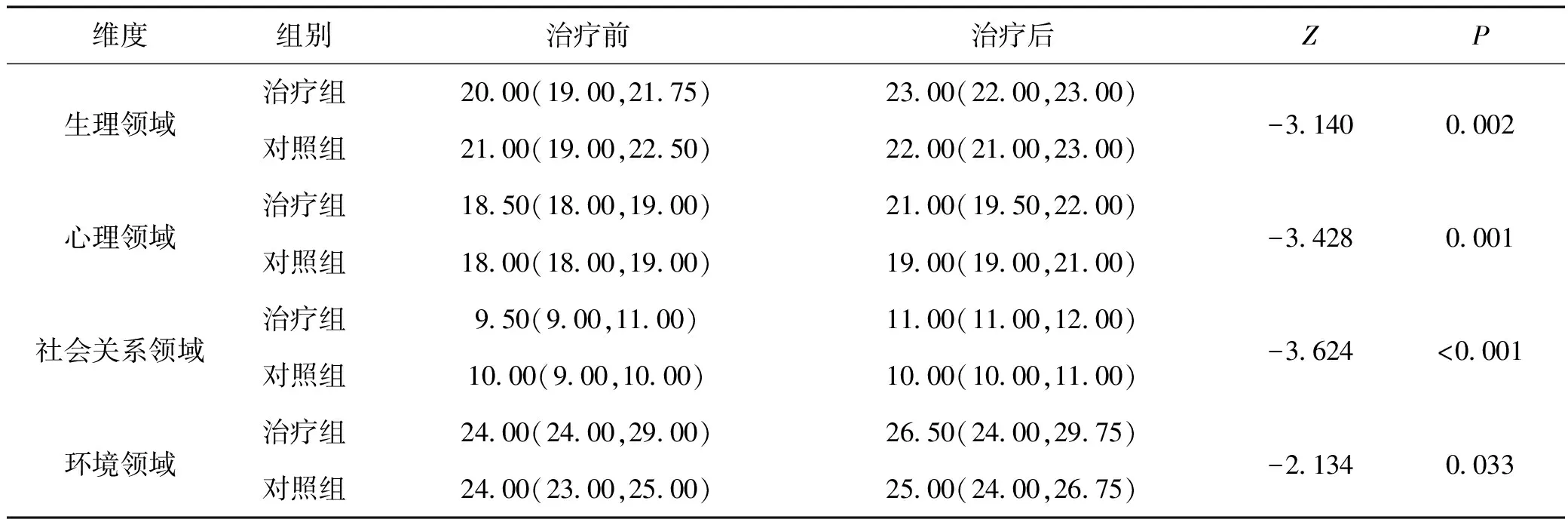

2.5 2组治疗前后生存质量评分 2组患者WHOQOL-BREF量表各领域评分在治疗结束后均有提高,且差异具有统计学意义(P<0.05);治疗组各领域生存质量评分均较对照组提高更显著,2组组间比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 2组治疗前后生存质量评分组间比较M(P25,P75)

2.6 不良反应情况 本研究过程中,出现2例胃肠道反应,表现为腹泻,考虑与中药有关,调整患者中药后,胃肠道反应消失;2例下肢埋线穴位处轻度红肿,伴轻度疼痛,考虑羊肠线导致,嘱患者每日酒精湿敷红肿部位,1例患者红肿3日后消失,1例患者红肿7日后消失。未见严重不良反应。

3 讨论

中医认为PID未得到及时根治,余邪留滞而致SPID。川蜀之地地势独特,盆地境内湖泊众多,四面环山,又受亚热带季风气候影响,湿气氤氲,难以消散,云蒸础润,气候温润多湿,加之当地居民喜食辛辣油腻之物,故民众体内多湿热[7]。另外,当今社会发展欣欣向荣,人们的工作压力、生活压力也随之陡然上升,导致情志不畅,气机升降受阻,津液输布失司,湿从内生,郁而化热。继而,湿热之邪胶结于下焦,致气机运行受阻,气滞则血瘀,或金刃损伤留瘀,同时瘀阻可导致津液输布失常,加重湿阻,日久湿郁化热,湿、热、瘀胶着难解,导致冲任胞宫胞脉受阻,不通则痛而致CPP[8]。而且CPP患者可能因本病影响日常生活和工作而出现负面情绪,致肝郁气滞,加重“气滞血瘀”的病理过程,形成一个恶性循环,最终导致瘀血内生,加剧疼痛,病程迁延。《黄帝内经》提出了“久病入络”理论,叶天士在此基础上发展提出“初病湿热在经,久则瘀热入络”[9],疾病初期,湿热病邪停留位置较浅,在气在经,疾病日久,邪气深入,入血分在络,邪气阻滞导致络血瘀阻,后人在此理论上也提出了“久病多瘀”理论。有动物实验表明[10],SPID大鼠模型血液流变学呈“浓、黏、凝、聚”的状态,这符合中医“瘀血”病理特点。因此,“瘀血阻滞”是本病的核心病机,“湿热”是其常见病理因素[11],“湿热瘀结”是本病的主要证型特点。

西医对于急性盆腔炎可采用抗生素治疗,但对于SPID导致的CPP却并没有疗效很好的临床治疗手段,但是中医却有其独特的优势,重视局部与整体相结合,内外合治,不仅提高临床疗效,还降低疾病复发率[12]。临床上常采用口服中药配合一种或多种中医特色外治疗法治疗,根据具体情况而定。本研究所用中药银蒲四逆四妙失笑散是名老中医杨家林的经验方[13],主以清热除湿,化瘀止痛。方中柴胡、赤芍、枳壳组成四逆散加减以疏肝理气、缓急止痛,其中去枳实破气之峻力,改为枳壳和缓理气,白芍易赤芍以活血凉血;选用四妙散清热利湿,失笑散活血以止痛;为防湿热瘀化毒,加用忍冬藤、蒲公英清热解毒。穴位埋线是一种特殊的针刺方法,它是将一次性可吸收线体置入选定穴位内,利用线体在被机体吸收过程中持续对穴位产生一种针刺效应而起到治疗作用[14],这种外治法既可让患者避免多次针刺的痛苦,又减少了就诊次数,方便了患者,进而提高患者依从性,临床上多用作治疗痛类病症,且疗效显著。穴位埋线可增强人体免疫,改善局部循环,改善盆腔慢性炎症状态等[15-16]。薛生白曾提出“湿热病属阳明太阴经者居多”,故选取“三阴交、阴陵泉、血海、足三里”以健脾除湿、清热活血调经;依据近端取穴原则,又“任主胞胎”,以“中极、子宫、归来”调和冲任气血;再选疏肝理气的“太冲”,气行则血行,“气化则湿亦化”。因为穴位埋线不受首过效应和肠肝循环影响,填补了中药疗效发挥缓慢的短处,整体调节人体气机,增强药物理气通经止痛的效果。本研究将中药口服和穴位埋线二者结合,针药并用,内外合治,加强了调理气血,清热除湿化瘀的功效,本研究结果显示:经治疗后,治疗组总疗效率(95.0%)高于对照组(85.0%),差异具有统计学意义(P<0.05);2组SF-MPQ评分、中医证候评分、盆腔体征评分均逐渐降低,治疗组与对照组相比,各项评分降低更为显著(P<0.05);2组生存质量各领域评分均提高,且治疗组的评分值整体高于对照组(P<0.05)。有采用穴位埋线联合经验方治疗对湿热瘀结型慢性盆腔炎的研究,发现综合治疗者的中医证候积分较单用中药者明显减少[17]。王祖龙[18]教授对湿热瘀结型慢性盆腔疼痛综合征患者进行中药联合穴位埋线治疗后,明显减轻了患者CPP症状体征,也改善了患者焦虑抑郁状态。由此可见,较于单用中药口服,配合穴位埋线的“内外合治”法对于SPID所致CPP疗效更佳。因此临床上除了针对本病的对症治疗之外,也应该对患者进行一定的心理疏导,安慰患者,调节患者情绪,不仅从生理上治疗患者身体上的不适,也同时从心理上疗愈患者,随着盆腔疼痛的减轻、病情的好转,患者精神、心理状态逐渐健康,生存质量也明显改善,提升患者幸福感。

但是本研究仍存在一定局限性:本研究病例数较少,可能应进一步扩大样本量继续验证本研究结论;盆腔炎容易反复发作,因此应该延长研究观察时间,监测本病复发率,将复发率列入其中一项疗效评价指标,进一步探究本研究治疗方案的疗效性。

综上,中药口服联合穴位埋线的“内外合治”疗法对SPID所致的湿热瘀结型CPP在缓解盆腔疼痛、改善症状和提高生存质量上效果明显,推荐临床上应用。