参曲健脾颗粒治疗脾胃虚弱型慢性萎缩性胃炎的临床观察*

2023-12-22许方沥温大超朱虹春黄文进

许方沥,温大超,朱虹春,黄文进

(1.四川省内江市中医医院,四川 内江 641000;2.成都中医药大学,四川 成都 610000)

由于我国胃癌的高发以及较低的五年生存率[1],慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)已经成为我国值得关注的医疗卫生问题。“炎—癌”转化[2-5]作为肠型胃癌的发病机制,已经得到普遍认可。根除幽门螺旋杆菌治疗能改善非萎缩性胃炎患者的胃癌发生率[6],但对已经发生萎缩的胃炎患者,降低胃癌发生率的预期却不尽如人意。

随着西医放大内镜和内镜微创诊疗技术的普及,消化科医生已经能极早地发现高级别上皮内瘤变等早期病变,并给予微创手术切除。但在萎缩性胃炎阶段,西药尚无显著有效的治疗方法。而越来越多的研究表明,中医药不仅可以有效改善患者症状,延缓萎缩,还可使部分病人的黏膜和腺体萎缩出现逆转[7-15]。本次研究基于“阳化气,阴成形”理论,运用参曲健脾颗粒治疗慢性萎缩性胃炎(C-Ⅰ型),观察其临床疗效、病理改善以及胃泌素-17水平的影响,以期获得具有参考价值的研究结果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2020年9月—2022年9月收治的慢性萎缩性胃炎患者60例,随机将患者分为治疗组和对照组,每组 30例。治疗组男13例,女17例;平均年龄为(49.53±9.59)岁。对照组男18例,女12例;平均年龄为(49.9±7.74)岁,2组年龄(呈偏态分布)比较采用秩和检验(Z=0.170,P=0.865),男女占比采用卡方检验(P=0.196,P>0.05),差异均无统计学意义,具有可比性。本研究经本院伦理委员会批准,全部患者均签订知情同意书,自愿参加本研究。

1.2 诊断标准 参照慢性萎缩性胃炎中西医结合诊疗共识意见(2017年)[16]。白光内镜下见黏膜红白相间,以白为主,皱襞变平或者消失,黏膜下血管显露;黏膜呈颗粒或结节状改变,Kimura-Takemoto分型[17]为C-Ⅰ型。胃角黏膜活检示固有腺体萎缩或肠化。中医主症见:(1)胃脘胀满或隐痛。(2)胃部喜按或喜暖。次症见:(1)食少纳呆。(2)大便稀溏。(3)倦怠乏力。(4)气短懒言。(5)食后脘闷;舌脉见:舌质淡,苔薄白,脉细弱。证型确定:主症和舌象必备,加次症2项以上,参考脉象。

1.3 纳入标准 (1)所有患者西医诊断须符合慢性萎缩性胃炎C-Ⅰ型诊断标准,且中医辨证分型符合脾胃虚弱型。(2)年龄18~60岁。(3)纳入研究前4周内无相关药物治疗,幽门螺旋杆菌感染患者须经根除治疗结束后1月以上方可纳入研究。(4)自愿参加本临床研究,并已完善知情同意书。

1.4 排除标准 (1)病理诊断提示合并高级别上皮内瘤变,以及怀疑有癌变患者。(2)合并有消化系统其他的器质性病变,或合并有循环、呼吸、血液等系统的,其他严重原发性或继发性疾病者。(3)妊娠、哺乳期妇女和精神病患者。(4)过敏体质,或已知对多种药物过敏者。(5)怀疑或确有酒精、药物滥用病史。(6)糖尿病及可疑糖尿病患者。(7)不能遵守医嘱,依从性不佳的患者。

1.5 治疗方法 2组均给予健康宣教,条畅情志,给予饮食指导,调整饮食结构和习惯,每天保证至少1餐含新鲜蔬菜、水果、优质蛋白质饮食,三餐饮食清淡、低盐,忌食腌制、熏烤和油炸等类型食物。治疗组:给予口服参曲健脾颗粒(院内制剂,组成:党参、陈皮、山药、炒麦芽、炒白术、神曲、山楂等,内江市中医医院制剂室生产),1次15 g,1日3次。对照组:予以口服安慰剂(外观包装和参曲健脾颗粒完全一样;由内江市中医医院药剂科提供,主要成分为麦芽糊精及矫味剂),1次15 g,1日3次。2组患者均连续服药12周后统计疗效。

1.6 疗效标准 中医证候疗效判定:中医证候包括胃脘胀满、胃脘隐痛饱胀、胃脘喜按或喜暖、食后脘痞、食少纳呆、大便稀溏、舌质淡苔薄白、脉细弱等。所有证候均分为无,轻、中、重4级,主症和舌象赋予较高的分值和权重,分别记0、2、4、6分,次证则分别记0、1、2、3分,比较2组的疗效指数(治疗前中医证候总积分-治疗后中医证候总积分)/治疗前中医证候总积分×100%。标准参照《中药新药临床研究指导原则》[18]:(1)临床痊愈:疗效指数≥95%;(2)显效:70%≤疗效指数<95%;(3)有效:30%≤疗效指数<70%;(4)无效:疗效指数<30%。

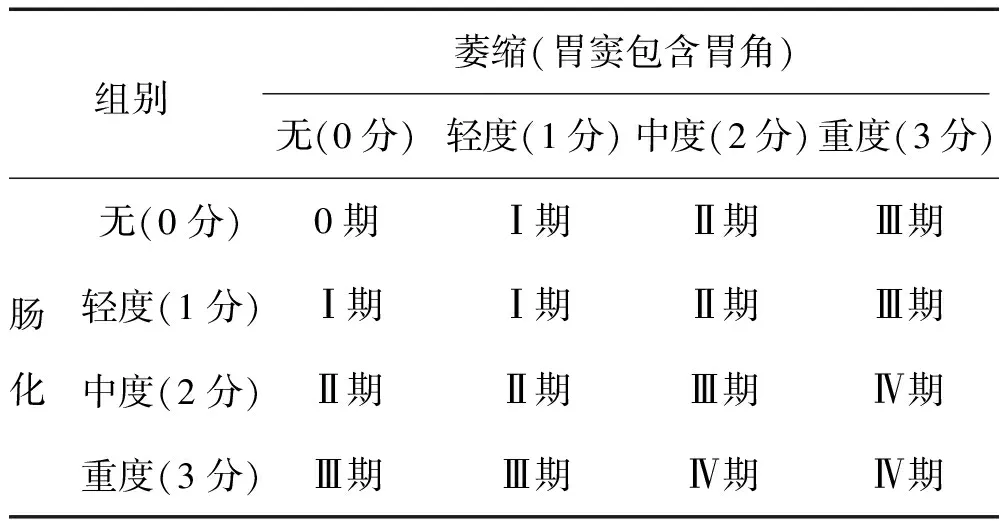

活检取材时胃黏膜的深度确保可以观察到黏膜肌层,依据悉尼系统[19]直观模拟评分法(visual analogus scale,VAS),观察黏膜组织学变化,如萎缩、肠化、上皮内瘤变等。进而根据胃黏膜病变严重程度分为无、轻度、中度及重度4个级别。基于慢性胃炎分类新悉尼系统按照OLGA(operative link for gastritis assessment)和OLGIM( operative link for gastric intestinal metaplasia assessment)制病理分期(表1)[20-22]将萎缩和肠化确定为无、轻、中、重度,基于癌变发生风险分为0期、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期,治疗结束后复查胃窦同一部位黏膜活检,比较2组治疗前后的分期变化,分期降低1期及以上为改善,分期无变化为稳定,分期升高1期及以上为进展。

表1 基于OLGA和OLGIM制定的慢性萎缩性胃炎病理分期

1.7 观察指标 采集治疗前后空腹静脉血3~5mL,采用化学发光法检测胃泌素-17水平,试剂盒由南京诺尔生物技术有限公司生产。

2 结果

2.1 2组治疗前后中医证候疗效指数比较 治疗前2组中医证候疗效指数比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,治疗组显著优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后中医证候疗效指数比较

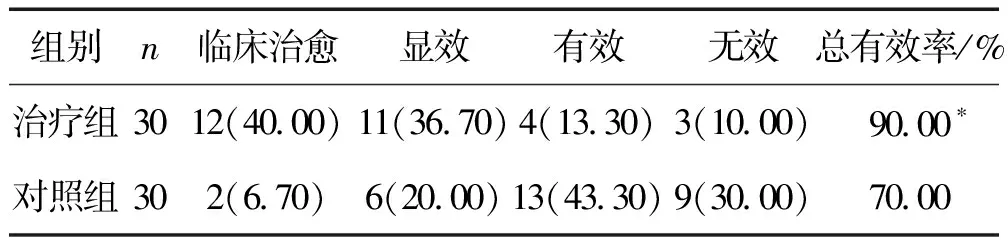

2.2 3组中医证候疗效比较 见表3。

表3 2组中医证候疗效比较 n(%)

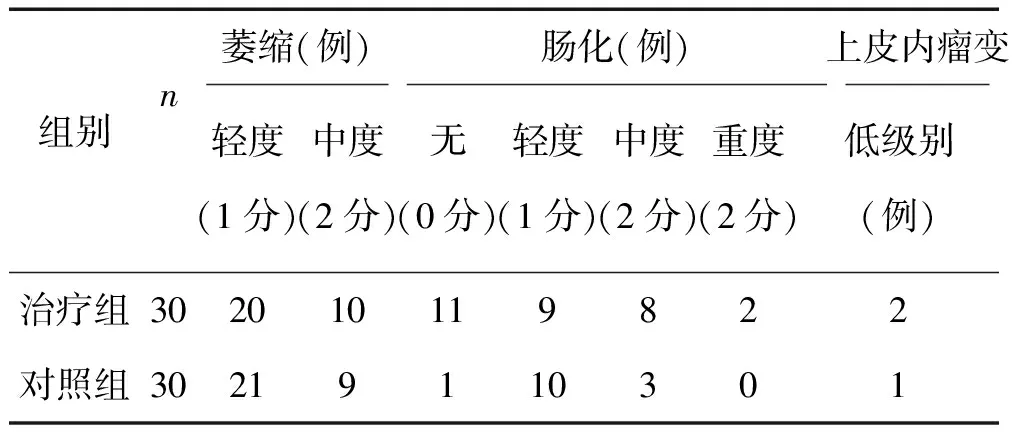

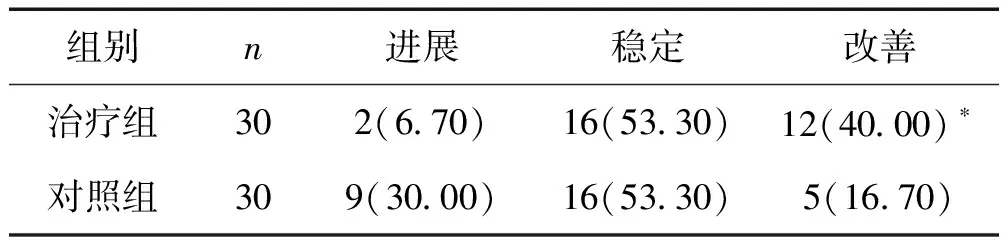

2.3 2组病理情况比较 治疗前,治疗组及对照组的肠化(P=0.132)、萎缩(P=0.781)、低级别上皮内瘤变(P=0.554)分布情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组病理疗效的比较,治疗组病理改善的情况显著优于对照组(P<0.05)。见表4、表5。

表4 2组治疗前病理情况比较

表5 2组治疗后病理变化比较 n(%)

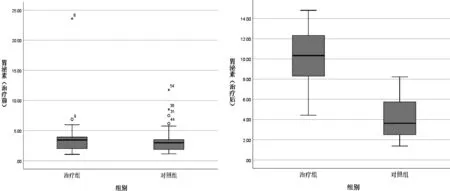

2.4 2组治疗前后胃泌素水平对比 治疗前胃泌素-17水平(图1),治疗组3.430(2.023,4.075)pmol/L,对照组2.985(1.870,3.685)pmol/L,均不符合正态分布,采用秩和检验,2组无差别(Z=0.939,P=0.348),具有可比性。

图1 2组治疗前后胃泌素水平比较

治疗后,比较2组胃泌素水平差值,符合正态分布,采用t检验,P<0.05,差异具有统计学意义。见表6。

表6 2组治疗前后胃泌素水平比较

3 讨论

宏观上讲,CAG以上腹部隐痛、上腹部胀满、嗳气、纳差等非特异性的消化不良症状为主要临床表现。微观上讲,CAG以胃固有腺体萎缩、数量减少,伴或不伴肠上皮化生为主要病理表现。前者表达的是功能不足,后者表达的是形态不足。“阳”乃功能之“根”,而归属于“阴”的“津、血、精、液”是为形态之“本”。《内经》有云:“天主生物,地主成物。故阳化万物之气,而吾人之气由阳化之。阴成万物之形,而吾人之形由阴成之。”故曰:“阳化气,阴成形”。

从生理上讲,气的升降出入推动了人体脏腑经络的生理功能。脾胃纳运相助、升降相因、燥湿相济的生理功能依赖阳气的推动和维持。故“阳化气”强调了生命活动过程。是以,脾胃阳气虚弱为其发病的根本。人体之中,小到细胞结构,大到器官组织,有形之物都离不开阴的成形作用。“阴成形”强调无形之气凝聚为有形之体,是生命活动的物质基础。李东垣以“土”比胃,土地润则万物生长,故胃性湿。CAG患者胃阴亏虚,成形作用不足,导致胃黏膜的腺体萎缩,胃黏膜变薄,直接或间接的导致消化液的分泌不足,以及脑肠肽激素(如胃泌素等)的分泌失调。反过来,脑肠肽激素的分泌水平、分布异常等情况,又与消化系统疾病的病理生理密切相关。脾胃虚弱,脾气虚则胃肠功能低下,如平滑肌传送功能迟缓,神经调节障碍,分泌功能失常,导致消化吸收不良。胃阴亏耗则胃黏膜腺体萎缩,成形不足。综合以上分析,在治疗上既要注重温运健脾,调节胃肠功能,又要重视益胃阴,改善胃黏膜状态。

临床上,中药汤剂煎煮过程繁琐、携带和储存不便,而CAG患者服药时间较长,服汤药依从性较差。所以,将具有明确疗效的方剂制成颗粒剂,大大提高了中药的使用范围和患者的依从性。参曲健脾颗粒是本院自主研发的院内中药制剂,组方来源于本院名老中医的经验方,临床上广泛应用于慢性萎缩性胃炎的治疗。该方由党参、陈皮、山药、炒麦芽、炒白术、神曲、山楂等组成,其中党参配炒白术甘温补中,为君药;山药入脾、肺二经,可“补其不足、清其虚热”,健脾养阴,为臣药;炒麦芽、山楂、神曲消食助运,陈皮行气化滞,和胃消痞,为佐使。全方补而不燥,补而不滞,是为治疗萎缩性胃炎的一首良方。临床上,经过20余年的运用,已证明其药效确切,且未见有严重不良反应。本次研究显示,参曲健脾颗粒在治疗慢性萎缩性胃炎中医证候疗效、病理疗效以及调节脑肠肽激素(胃泌素-17)方面,均有显著的优势。