当代音乐创作与书法艺术的跨界交融

2023-12-06唐大林王悦

唐大林 王悦

书法作为音乐的姊妹艺术,其与音乐“书乐同流”,两种艺术在表现形式、陈述方式、构态样式上相通相连,在人文精神及审美意境的追求上同宗同源,在创作中具有相互借鉴、融合的意义。现代书法理论家曾来德先生便认为,音乐和书法在艺术的构成元素上具有相似性,在创作中具有时序的不可逆性,两者都存在“点线运动”,在时间与空间中存在联觉对应关系。

中国现当代作曲家运用两者的共“源”性创作了诸多与书法笔画及线条、笔墨及气韵相融的音乐作品。如“音乐书法家”周文中在秉承“统一”的美学原则上,将中国书法的象征性、形象化及运动特征与音乐表现和作品曲式结合,引用书法中的“带笔”“开合”“填白”等观念,创作了具有书法元素的管弦乐《山涛》《丝竹苍松三重奏》及长笛与钢琴《草书》;陈怡结合正楷“永”字八法的运笔,以其动、静之势化作音点、音律,从琵琶的演奏技巧中研究其与书法各种笔法的对应关系,创作了琵琶曲《点》;此外,还有汪立三的钢琴曲《书法与琴韵》、金湘的打击乐三重奏《中国书法》、瞿小松的打击乐《行草》、罗永晖的琵琶协奏曲《千章扫》、方岽清的筝曲《墨客》、温德青的《痕迹》系列、林怀民的舞剧《行草三部曲》、梁雷的室内乐作品《笔法》等。

上述作品既有将乐器演奏技法与书法笔法间的关系相对应,亦有将乐思的构筑理念与书法的行章布局相关联,但都是通过不同音乐体裁及内容形式来传达书法的气韵及内涵,两门艺术的相融性体现于外在形态特征与内在精神意蕴中。本文选取青年作曲家王云飞创作的古筝协奏曲《兰亭》,来进一步探寻书法与音乐创作之间的构态关联。王云飞,作为优秀青年作曲家,近二十年深耕于民族器乐创作领域并在国际、国内舞台频频亮相,曾荣获中国音乐“金钟奖”作品奖、“文华奖音乐作品评奖”作品奖等,其作品获批国家艺术基金各类项目二十余项,并入选“时代交响――中国交响音乐作品创作扶持计划”。作曲家曾受邀为中央民族乐团、中国广播民族乐团、上海民族乐团、香港中乐团、澳门中乐团等艺术院团及知名演奏家委约创作,多部作品在世界各地成功上演。

古筝协奏曲《兰亭》创作于2019年,为2020年度国家艺术基金大型舞台剧(节)目—跨界融合作品《越地长歌》的曲目之一,曾在 CCTV 音乐厅等知名演出场地由中国歌剧舞剧院民族乐团等院团协奏完成全国巡演二十余场,作品总谱于2021年由人民音乐出版社出版发行。该作品以东晋书法家王羲之的“天下第一行书”《兰亭序》为题材,作曲家将书法的结体布局融入协奏曲体裁形式,使用民族管弦乐队的编制,以筝与其他民族乐器的“碰撞”来描绘书法之气韵、墨客之风雅、景致之美奂。乐曲以书法笔画映照音乐线条与结构,笔锋藏匿着音乐动机的发展轨迹,创作技法集传统与现代为一体,通过曲直的旋律线条、繁复的节奏节拍、丰富的音色音響来塑造《兰亭序》中群贤集聚并行书作画的景象,展现出中国传统文化的审美意蕴及精神内涵。文章以笔画运动与音乐线条、笔墨气韵与节奏节拍之间的关联,探究书法与《兰亭》在建构过程中的共通性及其所呈现出的艺术形态,兼谈在现代音乐视域中书法与音乐融合发展的创作路径。

一、点画线条之“笔势”

书法中的笔势即笔画运动之“态势”。两者不同,笔画留迹于纸面,而笔势“游走”于笔中,是笔画与笔画之间的过渡,在曲直平和的笔锋形态中进而发展成笔意。体势是汉字结体因左右倾侧而造成的动态。唐代著名书法家欧阳询强调章法形式要兼顾上下承接的笔势和左右呼应的体势。“这种笔势与体势兼顾的创作方法与复调音乐相似,音乐中的乐音组合以对位法的方式出现在不同的声部中,各自独立却相互统一,从而形成复调音乐。”1

(一)“点画线”构筑乐思

书法是“线”的艺术,通过模拟由线条组成的汉字字形,加之抽象化的立意,构建具有汉字形态的笔画布局,“是充满着音乐般的时间性和流动感的”2。笔势是点画之间的联系,点画写法决定着字形的结体特征,如同音乐中的乐思决定着乐曲的整体风格。音乐是由短小的动机衍生发展,加以力度、速度、调式、曲体结构等要素创作而成。线条的形质为掩蔽在音乐、书法间的动机构筑基础。

《兰亭》的音乐发展动机为二度级进环绕音型、五度跳进音程,以中心音 F 的八度大跳作为连接点,在跳进后以级进的填充方式来平衡前面八度大跳带来的紧张度。C 商调式的音阶在曲线上“游走”,构成波浪型的旋律线条,并在其后的旋律中以此原型作为发展素材贯穿全曲(见谱例1)。

(二)运笔建构音响轨迹

运笔,在书法中指的是字的点画书写过程。点画写法分起笔、行笔和收笔三个部分,分别体现“始—中—终”的运动过程。执笔书写的起落过程犹如音符线条的游走,通过在不同乐器上的音色转换而呈现不同的音乐表情,其过程如同用笔的轻重缓急,从而在笔势上产生疾涩快慢和离合断续的时间节奏变化。

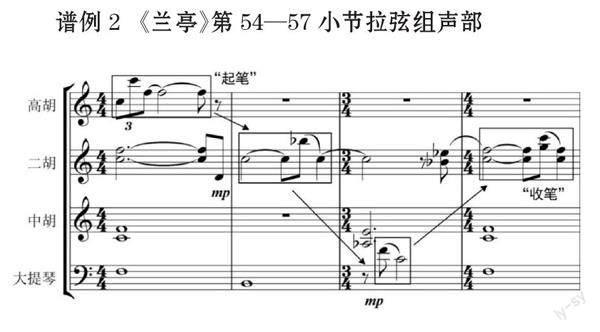

《兰亭》第54—57小节拉弦组乐器从高胡开始“起笔”,以相同行进方式和音程度数关系在二胡、大提琴上接替进行后再以加厚的双音落于二胡,连成一气、提落有致(见谱例2)。从点线画与音色的对应关系来看,线的粗细表现为不同音高,线条从高胡的“细线”运动至大提琴的“粗线”,体现出点画势能的强弱变化。

(三)“回勾”收锋因序导势

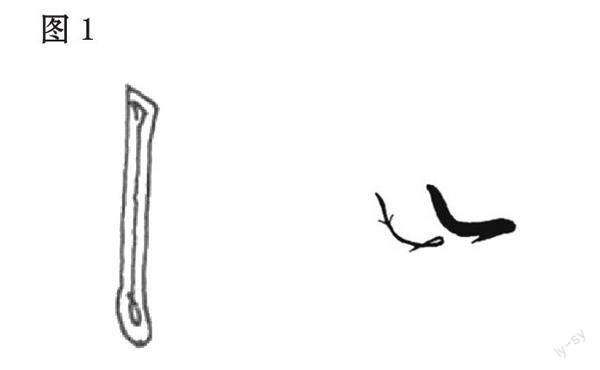

“回勾”动作是书法中的“回锋收笔”,即笔尖在书写完毕后回到原来的笔画中的过程,具有前呼后应、含蓄沉实的特点,体现笔序之势。回勾收笔之势体现出与笔画相反的“逆入”“回收”的运动轨迹,使得结体布局均衡匀称(见图1)。

“回勾”动作在多重乐器与单一乐器中都有所体现。《兰亭》的主题材料由古筝呈现,每个乐节的旋律线条呈小幅度上下环绕音型并收束在二度、三度音程上,形成“回锋收笔”之势(见谱例1)。第49—51小节古筝与拉弦组乐器间的音高旋律呼应片段,各声部间形成局部的复调模仿,且力度不断加强,暗合行书中圆转无棱角的转笔笔画,含蓄秀劲。音高线条是音程跨度较大的上下弯绕型并结束在二度音程上,形成“提”“顿”的“回勾”动作(见谱例3)。

(四)“笔”“意”牵丝映带

所谓“笔意萦带”是为了行笔的简洁,求其收、起之间的方便,便用“牵丝”把它们联系起来。“牵丝”是一笔的结束处与另一笔的开头处之间,本来没有笔画但书写时顺势连上了的细线(实连);“映带”是一笔的末笔与另一笔的起笔处带出的部分若即若离(虚连)。行书的基本笔画应较为粗壮,牵丝则应轻细,如此才能主次分明,从而勾勒笔墨的浓淡色彩。“笔断意连”指的是书写过程中,笔画之间的连接没有直接体现在字上,但通过“意”和“势”连接起来,多以笔意相贯、结构趋就而成(见图2)。

《兰亭》古筝旋律第60—62小节古筝与拉弦组乐器间的“牵丝”与“意连”体现在旋律线条的交叠中。首先由高胡引出的级进加四度跳进旋律线条,三连音过后结束在 A 音上,同时二胡以 A 音作为起始音构建级进加五度跳进下行线条,两个乐器之间的“交汇点”A 音与笔画的“牵丝”相对应。二胡的线条尾部以 F-bB五度跳进结束,转而古筝以 F-bB的五度跳进接入连续下行五度跳进的旋律线后停在 A 音上,大提琴则以古筝的结束音 A 进行上行五度音程的跳进线条,各旋律线之间所形成的“牵丝点”虽“形断”,但“意不断”,与行书笔画的“意连”相对应(见谱例4)。

二、音书节律之“气韵”

“气韵生动”是南北朝画家谢赫提出的“六法论”中最重要的一法,其将气韵视为艺术家禀赋的个性、才智、精神风貌及其在艺术作品中的传神写照和所产生的感染力量。音乐理论家赵晓生认为:“书法艺术从形式到内质到神韵与音乐有着特殊的关联与一致。”

(一)“开合”笔画精细布白

“开合”是行书结构中点画和点画之间的布白方法,“左右两部分组合成的字,上面分开下面靠拢,就是上开下合的写法”。一个笔画的开展与作结体现出笔画与部件之间的收放关系。音乐通过节奏的疏密安排而给予不同声部发展空间,在多种乐器中由单一音色或不同的音色承担不同的浓、淡笔墨进行对比,从而构成“笔墨正形、余白负形”的章法布局。

乐曲《兰亭》第27小节,古筝以强力度演奏密集的三十二分音符作“开”的笔画,构成浓密的笔墨,在七度大跳下行及五度上跳后以延音线保持笔画的舒展和扩张,并用弱力度演奏泛音预示句子的收缩,一拍休止停顿之后以低声部强力度刮奏附点二分音符作“合”的笔画,构成淡薄的枯墨。此段旋律的“开合”运动通过浓墨枯墨对空间的分割,表现出古筝之气韵,并通过节拍的频繁变换、泛音及刮奏的演奏方式等体现出行书遒劲有力的笔锋(见谱例 5)。

(二)“墨继”书写时间节奏

书法的写作过程是墨色从湿到干、从干到枯的变化过程,这种梯度变化被称为“墨继”。而“墨继”在时间上呈现出的连续性与蘸墨时书写运动的间断性表现出长短不同的时间节奏,从而产生音乐的节奏感。

书法中的韻美包含节奏感的要求。现代美学家宗白华在文章《中国美学史中重要问题的初步探索》中提到,“气韵,就是宇宙中鼓动万物的‘气’的节奏、和谐。绘画书法有气韵,就能给欣赏者一种音乐感”。节奏感来自虚实相成,以字间、行间的空白处为虚,以点画、字为实,构成谐和且富有韵律的整体。乐曲以节拍的频繁变换为实,以节奏的时值长度为虚,形成有强有弱的节奏感,展现笔墨间交融激荡的气韵。

《兰亭》全曲共变换 18 次拍号,尤其在引子和中部较为频繁。作曲家通过变换节拍而改变各部分旋律进行的节奏律动,一小节或一乐句一换,每次的变换如同书写中的重新蘸墨,浓湿墨凸显在前,枯淡墨退隐在后,在时间和空间上产生纵深的立体感(见表 1)。

由表1可知,《兰亭》以4/4拍子为总体节拍基调,引子部分中间插入两个混合拍子(7/4、5/4)、两个单拍子(3/4、2/4)、一个复拍子(6/4)。引子部分的三种节拍构成“同质异构”的关系—即都是以四分音符为单位,但结构容量却是长短不同、律动不一的拍子结构。拍子的频繁变化还伴随着节奏密度的疏密变化,从而使节奏的运动规律呈渐进式的变化,为节奏的暂态特征。乐曲频繁变化的节拍和节奏型,加上古筝快慢、强弱交替的速度、力度,以及颤音、泛音、刮奏、拍弦等一系列演奏技法的运用,构成音色多维度的变化,与“墨继”所产生的枯湿浓淡相互呼应,勾勒出兰亭之美景、描绘出山间之音画。

(三)主次笔画交织“呼应”

主要笔画在行书中是一个字体框架的基本核心,其余的点缀、填白皆为次要笔画。其构成的主要框架需借助创作者的“胸中之气”来完成,即赋予其生命力的流于笔墨的“笔气”与“墨气”。

《兰亭》第174—177小节,古筝以拍弦奏法演绎主要笔画,打击组大堂鼓的击边奏法与拉弦组重复的音高旋律构成次要笔画,形成“呼应”式对答,亦有余音绕梁之韵(见谱例6)。

古筝作“引领”时,织体线条是单薄、具有颗粒感的点画,打击乐与弦乐作“答复”时,织体线条则是浓厚、具有铺满感的墨画,两种笔画交织在一起,如同笔墨枯润的疏密与音乐织体的浓淡。

(四)横纵体势陈述乐念。7

行书常采用“纵有行,横无列”的章法,构成字形的横纵向运行笔法与音色安排、速度、力度有所关联,并且陈述一定的乐念。字形从笔画“起”至笔锋“落”的过程,就如同音乐从音“起”至音“落”,都是一个归“韵”的过程。

音乐中横向面为单一乐器的乐念陈述,笔墨的“气”盛与织体的淡化相对应。在《兰亭》中古筝是单独演绎次数最多的乐器,所陈述的乐思也集中在古筝的主要旋律。第71—74小节所呈示的横向乐念是古筝旋律声部的级进环绕音程以及音高从 c1 横跨两个八度到 c3 的上行旋律线条,一气呵成,笔墨归韵。

纵向面体现为当多种线条交织在一起时,笔画的谐和轻重则需要得到调整,如同音乐中多个乐器间的配合,在纵横交织中找到适合自己的位置。《兰亭》第180—183 小节为吹管组的纵向面乐思陈述片段,乐器先后叠置进入产生节奏型和戏剧化的动力。笙以切分节奏的柱式和弦模仿打击乐的效果,上方旋律先由新笛奏起,再逐一加入曲笛、梆笛,力度由弱至强,线条由细到粗,如同行书通过控制“墨色”的枯与润以掌握运笔力度,浓淡交替显现出“韵”的节奏(见谱例 7)。

三、音乐与书法跨界创融之路径

中国现当代作曲家受根植于骨髓的中国传统文化的影响,有意识地将中国传统文化,诸如书法、绘画、诗词等融入到现代音乐创作中,并结合其他艺术共有的审美情趣与艺术蕴涵而形成带有中国情结的创作观念。对于书法艺术与音乐艺术的结合要点,可从“形”“韵”“劲”等三个要素了解两种艺术之间的通感概念,并基于此概念渗析艺术的本质特征—情感的相融性,将两种不同媒介的艺术置于同一时空中,以音乐艺术中的节奏、结构、旋律、音响等因素进行形态转换,形成一部视听艺术的跨界融合之作,从而使各个艺术门类达到相互借鉴、相互融合、相互渗透的艺术境界。

(一)寓“形”于神

“形”在书法中为线条的外在形态、文字的表面形体,涵盖空间构图、墨水浓淡、是书法家精气神的外化形式,视觉可观的直接反映。音乐中的“形”展于谱面,以点、线、面构筑的旋律线条、结构布局、节奏节拍为外在形美,乐曲的“神气”需通过演奏而展现。“神”为抽象概念,在中国传统文化艺术中均离不开“神”的美学内涵。在与书法融合的音乐创作中,作曲家应对书法与音乐二者的点、线构态进行深度剖析,追溯两种艺术之“形”的同构理念,进而观照“神”“气”在两种艺术中的存在方式。同时,注重对乐曲中情绪的准确表达,运用现代作曲技法,借助音响符号,如力度、演奏技法、速度等变化,结合演奏家精湛的技艺,以身之“形”绘笔之“神”。

(二)注“韵”于势

书法的韵味藏于笔墨与宣纸间,从构字筑形、笔节轻重、线条粗细中映现书法之韵律;音乐的韵律藏于乐句的“呼吸”、音响的“明隐”、联觉的“心绪”中。书法之“韻”以其笔锋之势注于音乐演奏中,演奏者便以指尖为笔、琴弦为纸,在弹指拨弦间“挥毫泼墨”。两者艺术皆追求“气韵生动”,作曲家进行音乐创作可借鉴书法中的章法、笔势、韵律,运用中国传统器乐的特殊演奏技巧塑造不同音响效果,充分发挥书法与音乐艺术的格调以及气韵,从而促使两种艺术的交融发展。

(三)挥“劲”于境

“劲”在书法中意指笔锋秀劲,每种笔锋按其笔法的轻、急而产生不同形态,以达至笔随意转的境界;音乐中以不同力度强弱与节奏快慢来体现不同劲律。劲律体现出艺术家心灵之“境”,也集中体现出艺术家更深层次创作理念与创作技法。作曲家在结合书法进行音乐创作中,选取与之适配的音乐体裁形式与题材内容,通过对结构布局、音色层次、演奏技法的精心设计,表达音乐的不同意境。

结语

周文中先生曾提及:“书法即笔墨之音乐,音乐即音响之书法。”书法艺术中的表象意指及章法布局是音乐的灵感源泉和构思桥梁,音乐中的气韵旋律及情感意趣同时也是书法艺术的重要创作手段和追求目标,两者之间相互融合相互吸纳,以达到中和之境界。本文通过观照书法中笔画运动与笔墨枯润的构架形态,将行书与古筝协奏曲《兰亭》的结构线条、音色布局、节奏节拍的衍生发展进行比照,可见音乐艺术与书法艺术具有共同的本质规律,两者共“源”共“体”。

16沃新华《书法技法新论》[M],上海古籍出版社2018年版,第135页。

2金学智《中国书法美学》[M],南京:江苏文艺出版社1994年版,第43页。

3秦梦娜、李争平《中国书法文化》[M],北京:时事出版社2007年版,第129页。

4赵晓生《乐海逍遥游——音乐与书法》[J],《音乐爱好者》1997年第4期,第32页。

5骆恒光《行书法图说》[M],杭州:浙江少年儿童出版社1990年版,第199页。

7此处“乐念”为动机、乐思。

8周文中、王婷婷、梁雷《华人作曲家何去何从?》[J],《音乐艺术》2008年第1期,第46-51页。

[2022年度高等学校国内访问学者“教师专业发展项目”:当代音乐创作与书法艺术的交融—王云飞《兰亭》的技法、理念及创融路径(项目编号:FX2022062)]

唐大林博士,浙江音乐学院作曲与指挥系副教授,南京艺术学院高级访问学者

王悦浙江音乐学院2020级硕士研究生

(特约编辑李诗原)

沈逸文获奥地利“维也纳学派”国际指挥比赛第一名

[本刊讯] 7月8 日,第二届奥地利“维也纳学派”国际指挥比赛在维也纳金色大厅落下帷幕,来自中国的青年指挥家沈逸文斩获第一名。

本届比赛由维也纳的 AIA 艺术经纪公司主办,维也纳金色大厅和约瑟夫·海顿交响乐团协办,维也纳交响乐团前任团长、作曲家雷纳·比肖夫担任评委会荣誉主席,旅欧华人指挥家王进担任评委会主席。另外十位评委包括:深圳交响乐团和无锡交响乐团音乐总监林大叶、大阪交响乐团前任音乐总监曾我大介等国际知名指挥家以及其他来自波兰和罗马尼亚多个乐团的团长。除评委的投票之外,乐团在每一轮的打分中也拥有宝贵的两票。

比赛曲目涵盖了萨列里、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、马勒和勋伯格的作品,题材涉及交响曲、歌剧、清唱剧等,还包括评委会荣誉主席雷纳·比肖夫(维也纳交响乐团前任团长、作曲家)为本次比赛特别创作的新作品《五首乐队小品》。经过线上初试筛选,共有来自世界各地的25位指挥家来到维也纳进行现场比赛。通过激烈的角逐,沈逸文指挥的舒伯特《b 小调第八交响曲“未完成”》、莫扎特《费加罗的婚礼》中伯爵的宣叙调和咏叹调“你赢得了诉讼”(Hai giavinta la causa)和莫扎特《D 大调第三十五交响曲“哈夫纳”》,获得评委和乐手的一致认可,夺得第一名。