大学生专业认同感与学习适应性的关系研究

2023-11-25孙树垒赵英利

孙树垒 赵英利

(南京财经大学管理科学与工程学院 江苏·南京 210023)

我国高等教育已经从精英化、大众化阶段步入普及化阶段[1]。 在普及化阶段,国家已经具备了进入学习型社会的基础,“人人皆学、处处能学、时时可学”成为高等教育的发展趋势[2];在普及化阶段,大学教育必须更加贴近真实的社会需求和个体需要[3];在普及化阶段,教育面对的是多数普通群体,而非少数精英人才,因此帮助学生提高适应性、增强创新性的人才培养任务更具挑战性。 同时,我国高中教育模式与大学教育模式之间存在较大差异。 在学习目的上, 高中学习的直接目的是通过高考,进入一所理想的大学, 而大学教育更加注重创新,肩负着为社会培养专业型、技能型人才的重任;在学习方法上,高中以“学习—做题—考试”为模式,而大学则提倡批判思考和创新应用,强调理论学习与实践应用相结合;在教学管理上,高中阶段的教师关注学生学习与生活,监管督促学习,学生以他律为主,而在大学阶段,学生更为自由,学习以自律为主。 因此,在高中教育惯性下,一些学生进入大学后难以适应大学教育的本质要求和时代特点。

大学生学习适应性是指大学生依据学习内外条件的变化及自身学习需要,主动调整自己的学习动力与行为,使自身的学习心理和行为与不断变化的学习条件相互协调,取得良好学习成就的能力特征[4]。 影响学习适应性的因素有很多,就外在环境因素而言, 高中与大学教育模式的差异即是其一;就内在自身因素而言,专业认同感(Professional Identity) 是大学生能否适应大学学习的重要原因之一。所谓专业认同感,是学习者对所学专业在认知了解的基础上内心产生的接受和认可程度。 在更深层次上,专业认同是学习者将自己与专业及未来职业角色逐步同一化的过程,因此,专业认同亦称为“职业认同”。 专业认同的结果是认同所从事专业工作的社会价值, 形成了与专业一致的观念与价值体系,认为自身有能力胜任所从事的工作,因此,专业认同亦被认为是“自我认同”的一部分。 理论上,大学生认同所学专业,会产生学习的兴趣与动力,能够主动学习,从而更适应大学学习生活;而大学生不认同所学专业, 则会产生抵触情绪和厌倦心理,只能被动学习,难以适应大学学习生活。 本文围绕大学生专业认同感与学习适应性的关系开展研究,通过问卷调查收集相关数据,揭示并验证当代大学生专业认同感与学习适应性之间影响关系,给出提高大学生学习适应性的对策与建议。

一、文献综述

近年来,越来越多的学者致力于大学生专业认同感的研究。 如肖晓华、胡依和李贝(2020)指出,高校大学生专业认同整体水平较高,但专业期望认同得分较低,建议尊重大学生专业选择意愿,加强高校大学生专业认同教育[7]。 杨国梁和马鑫民(2021)认为, 大学生专业认同感对于提升学生专业素养、保持学生心理健康、提升学生就业信心具有重要影响[6]。 赵春霞和李荃(2022)认为,大学生是否认同自己所学的专业,决定了学习的兴趣和内驱力,影响学习的投入度和专注度,关系到学生自身综合素质和专业人才培养的质量[5]。

学习适应性作为热点话题也一直为学者所关注。 冯廷勇(2002)是国内最早研究学习适应性的学者,他编制了学习适应性测试问卷,通过调查分析表明影响大学生学习适应的主要因素有学习动机、学习能力、环境因素、教学模式、社交活动五个方面[8]。 陈肖生(2003)指出,引起不适应的主要因素有学习方式的变化、学习环境的变化、学习观念的变化、学习组织结构的变化等[9]。 张成龙、李丽娇和李建凤(2017)对MOOCs 的混合式学习适应性影响因素研究,认为学习平台、课程设置对学习适应有非常显著的正面影响,学习态度、自主学习、教师教学、学习环境、 学习支持对学习适应性有一般正面影响,而教学管理对学习适应性没有正面影响[10]。 南晓鹏(2021) 研究了新高考模式下学生的学习适应性及其影响因素,发现四种不同学习适应性群体在人口学特征、家庭文化背景和学校教育背景方面存在明显的差异[11]。

文献检索发现,同时研究专业认同感与学习适应性问题的文献尚不多见,目前仅有张琦、李晓莉和林逸雯(2019)基于认知失调理论探讨调剂生专业认同感对学习适应性的影响[12]。因此,专业认同感与学习适应性关系的研究有待加强。 本研究基于专业认同感和学习适应性的现有研究成果,通过问卷调查,探讨大学生专业认同感与学习适应性之间的关系,以加强该主题的相关研究。

二、问卷调查

(一)研究对象

本次调查通过网络问卷星平台对南京财经大学学生发布问卷,共回收问卷213 份,剔除填写时间少于100 秒,以及同一维度下答题分值完全重复的问卷, 得到有效问卷204 份, 有效回收率达到95.7%。 其中,男生占32.3%,女生占67.7%;2019 级学生占11.3%,2020 级学生占43.6%,2021 级学生占25.5%,2022 级学生占19.6%。

(二)问卷编制

本次调查所使用的问卷共31 道题目, 内容包括个人基本信息、专业认同感相关题目、学习适应性相关题目,其中专业认同感量表与学习适应性量表均参考了成熟的量表进行编制。 问卷采用李克特(Likert)五点量表,由“完全不符合”到“完全符合”,依次赋予1—5 分[13]。 在正式发布问卷之前,在课题组内部做过多次预调查,针对问卷问题设置的合理程度、 问题顺序以及问题重复情况进行了多次调整,形成最终的调查问卷。

(三)研究方法

本研究采用线性回归分析探究专业认同感与学习适应性之间的关系,将专业认同感划分为四个维度,即认知性、情感性、行为性和适切性,运用逐步回归法分析各个维度是否对学习适应性产生显著影响。 根据题项内容将学习适应性划分为主动学习和被动学习两个维度,进一步探究专业认同感四个维度对学习适应性两个维度是否产生显著影响。数据分析使用SPSS25.0 软件完成。

(四)信效度检验

对问卷进行信效度检验:Cronbach's 系数为0.899,KMO 值为0.845,Bartlett 球形度检验为显著,各项因子载荷均大于0.5, 变量解释的贡献率达到73.3%。 信效度检验结果表明问卷信效度高,可用于进一步的统计分析。

三、研究结果分析

(一)差异性分析

对不同性别大学生的专业认同感和学习适应性分别进行单因素方差分析 (结果见表1),P 值分别为0.202 和0.173,均大于0.05,说明男、女生在专业认同感和学习适应性方面都不存在差异。

表1 性别差异检验

对不同年级大学生的专业认同感和学习适应性分别进行单因素方差分析 (结果见表2),P 值分别为0.085 和0.2,均大于0.05,说明不同年级学生在专业认同感和学习适应性方面也不存在差异。

表2 年级差异检验

(二)相关性分析

对学习适应性和专业认同感及其四个维度进行相关性分析, 采用Kendall 一致性检验。 Kendall系数一致性检验的结果显示, 数据呈现一致性,同时模型的Kendall 协调系数W 值为0.96, 因此,相关性的程度几乎完全一致。 上述结果表明,学生的专业认同感与学习适应性具有高度相关性。

(三)学习适应性的回归分析

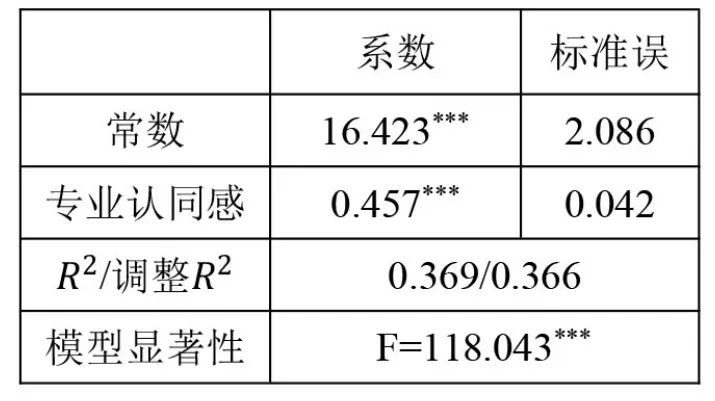

对学习适应性与专业认同感进行简单线性回归(结果见表3),从F 检验结果可知模型具有显著性,说明专业认同感与学习适应性之间存在显著的线性关系,回归方程为:

表3 学习适应性线性回归分析

学习适应性=16.423+0.457*专业认同感

该回归方程表明专业认同感对学习适应性产生了正向的影响。 由表3 可知,专业认同感对学习适应性的解释率达到36.6%, 专业认同感系数为0.457。可见学生对自己本专业的认同感越高,学生对本专业的学习就会越适应。

学习适应性对专业认同感各维度的逐步回归分析结果见表4。 逐步回归法剔除了认知性和情感性两个不显著的变量,保留了行为性和适切性。从F检验的结果可知模型具有显著性。 对于变量共线性表现,VIF 全部小于10, 因此模型没有多重共线性问题,模型构建良好,回归方程为:

表4 学习适应性逐步回归分析

学习适应性=19.851+1.376*适切性+0.55*行为性

该回归方程表明专业认同感的行为性和适切性维度对学习适应性产生了正向的影响。 由表4 可知,专业认同感的行为性和适切性因子对学习适应性的解释率达到40.7%。行为性、适切性的回归系数依次为0.55 和1.376, 表明适切性因子对学习适应性的影响更大,其次是行为性因子。 认知性是产生专业认同的基础和前提,是指对所学专业的认识和了解程度;情感性是指对所学专业的认可和接纳程度,是个人对所学专业的情感深度;行为性是指学生在专业学习过程中所付出的努力和行为表现;适切性是指学生的性格、特长、能力等与所学专业的匹配程度[14]。可见学生性格、特长等与专业较高的适配程度以及学生积极的学习行为对学习适应性有显著促进作用。

学习适应性下主动学习维度对专业认同感各维度的逐步回归分析结果见表5。 逐步回归法剔除了认知性因子,保留情感性、行为性和适切性因子。从F 检验的结果可知模型具有显著性。 对于变量共线性表现,VIF 全部小于10, 因此模型没有多重共线性问题,模型构建良好,回归方程为:

表5 主动学习逐步回归分析

主动学习=9.306+0.258* 情感性+0.622* 行为性+1.156*适切性

回归方程表明,专业认同感的情感性、行为性和适切性三个维度对主动学习具有正向作用。 由表5 可知, 专业认同感的三个因子对学习适应性的解释率达到了58.4%,情感性、行为性、适切性的回归系数依次为0.258、0.622 和1.156,表明适切性因子对主动学习的影响最大,其次是行为性因子和情感性因子。 可见学生接纳自己的专业,有积极的学习行为, 自己的性格和能力与所学专业适配程度越高,学生主动学习的态度就会越积极,对大学的学习就会越适应。

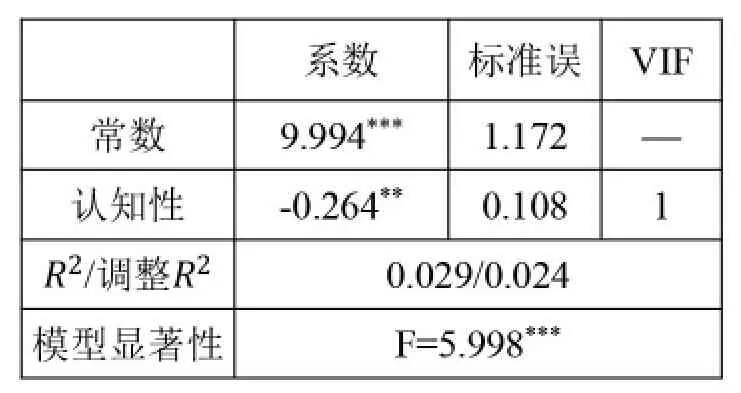

学习适应性下被动学习维度对专业认同感各维度的逐步回归分析结果见表6。 逐步回归法剔除了情感性、 行为性和适切性三个不显著的变量,保留了认知性。 从F 检验的结果可知模型具有显著性,回归方程为:

表6 被动学习逐步回归分析

被动学习=9.994-0.264*认知性

回归方程表明,专业认同感的认知性维度对被动学习产生了负面的影响。 认知性的回归系数为-0.264。可见学生对自己所学专业的认识和了解程度越低,学生越易产生被动学习的消极态度,从而不适应大学的学习环境。

四、对策与建议

根据大学生专业认同感与学习适应性关系的研究结果,提出以下对策建议以提升当代大学生的学习适应性。

(一)加强专业普及的深度,使学生与专业之间产生情感联结

学习兴趣是适应学习的内驱力,而产生学习兴趣的前提是学生与本专业之间产生情感联结。 本研究发现:专业认同感的情感性对主动学习具有正向影响。 部分学生不了解自己所学专业,自然不会对其产生情感。 而对于被调剂的学生,甚至会产生较大的心理落差,认为自己不适合本专业,继而产生厌恶情感。 因此,高校要加强专业普及教育,形成较为完整的体系, 尤其是对一些学生了解程度极低的专业,更需要长期开展科普式教育,提高学生对专业的了解程度, 促使学生对所学专业产生情感,让学生从内心里真正接受本专业,为专业学习打下基础。 另一方面,教育部门要深入开展职业教育与高考志愿填报指导, 帮助学生提前规划大学生涯,提高学生专业兴趣,为学生适应大学学习提供前期引导。

(二)推动理论与实践的结合,搭建平台促进学习成果转化

专业认同感的行为性是影响学习适应性的重要因素。 从学生自身出发,要主动了解本专业的学习内容, 积极探索本专业的内涵意义与发展方向。任何专业都是为了适应社会的发展而存在的,学生要主动消除专业偏见,摒弃专业无用的观念。 在细微之处挖掘本专业的发展潜力,利用网络或学校图书馆等学习资源,拓宽专业认知的深度与广度。 在加强理论学习的同时, 注重寻找专业实践的机会,增加实践经验;积极加入课题组接触或参与本专业的科学研究,培养科研兴趣。 另一方面,学校应积极搭建实践平台,为学生专业实践提供良好条件。 积极主动的学习行为有利于取得学习成果,带给学生成就感, 能够激发学生主动学好本专业知识的兴趣,从而产生进一步学习的动力。

(三)动态调整教学与培养方案,利用学生反馈提高契合度

从分析结果可以看出专业认同感的适切性是影响学习适应性的最重要因素。 因此,各专业要注重专业教学培养方案与学生接受程度的契合度。 由于学生接受知识传输的程度各有不同,教学方案也应因人而异,结合学生层级定位,不能过高、过深,也同样不能过低、过浅。 根据学生所反馈的接受程度,各专业应动态调整教学方案和教学体系。 另外,要时刻关注本专业的社会发展动向,根据国家需要和社会需求调整培养方案,提高学生与社会的适合度, 使学生具备适应社会和经济的能力与素质,提前适应本专业在社会上的发展。 还有,学生积极向老师反馈自己每一阶段的学习程度,师生双方形成积极反馈的闭环。 大学生也需要不断进行自我调整,提高自身与专业的契合度,提高学习适应性。

(四)制定适合自己的学习计划,运用合理方式释放学习压力

一些大学生不适应大学的学习,很大一部分原因是自己对专业学习没有计划和目标,导致学习动力不足,学习压力不断叠加,到大学后期,学习时间越来越紧张,学生更是无所适从。 大学学习具有很强的自主性,需要学生自主规划好学习时间,合理安排学习计划。 为避免由于计划不当而产生学习压力,从而影响学习情绪,学生应采用合理的方式释放压力,建立良性循环,提高对学习的适应程度。

结 语

本文研究大学生专业认同感与学习适应性之间的关系,借助问卷调查获取第一手数据,探讨大学生专业认同感及其四个维度对学习适应性及其两个维度的影响关系,给出了线性回归方程。 研究发现,专业认同感的情感性、行为性、适切性的提高能够使学生主动学习的态度变得积极, 更有动力,从而对学习适应性带来促进作用。 依据研究结论,从大学生自身角度,以及高校教育的角度,提出了提高大学生学习适应性的相关建议,助力形成更高水平的人才培养体系。 需要指出的是,本研究主要以南京财经大学的学生为样本, 覆盖面有待扩大,样本量有待提高。