基于CiteSpace可视化分析中医药治疗狼疮性肾炎的研究现状及热点*

2023-11-13张紫嫣潘知玉薛舜暄

范 娇,张紫嫣,潘知玉,薛舜暄,张 昱

(中国中医科学院西苑医院,北京 100091)

系统性红斑狼疮是最常见的自身免疫性疾病,病变可累及全身多脏器。狼疮性肾炎(lupus nephritis,LN)是系统性红斑狼疮严重的并发症,约50%以上的系统性红斑狼疮患者有肾脏受累[1]。LN也是导致终末期肾脏病的常见原因,患者10年肾存活率为81%~98%[2]。目前LN的发病机制尚不明确,主要集中在免疫复合物病变、表观遗传异常、补体系统异常和环境等方面[3],治疗以激素和免疫抑制剂为主,但长期用药毒副作用大,且撤减过程中病情容易复发。近年来研究证实中医药在治疗LN方面可以减轻用药毒副作用,提高疗效,降低复发率[4]。CiteSpace软件是陈超美及其团队开发的文献计量学软件,能将文献之间的关系可视化地展现[5],既能回顾过往研究,也能探索未来前景。因此,本研究运用CiteSpace软件对中医药治疗LN的文献进行分析,梳理近年来该领域的研究现状、热点及发展趋势,以期为后续研究提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 数据来源 以中国知网、万方和维普数据库作为文献数据来源,检索时限为建库至2022年8月9日,文献类型选择期刊,采用专业检索确保纳入文献的全面性,以中国知网为例介绍具体的检索策略:(SU=“狼疮性肾炎”OR SU=“狼疮肾炎”OR SU=“系统性红斑狼疮性肾炎”OR SU=“狼疮性肾病”)AND(SU=“中医药”OR SU=“中西医”OR SU=“中医”OR SU=“中药”OR SU=“中成药”OR SU=“中草药”OR SU=“草药”OR SU=“方药”OR SU=“方剂”OR SU=“汤剂”)。

1.2 文献及数据处理

1.2.1 文献处理 (1)纳入标准:①主题为中医药治疗狼疮性肾炎;②文献类型为临床或实验研究、经验总结、综述等。(2)排除标准:①重复发表;②文献类型为指南或共识、采访、科普、个案报道。③重要信息缺失,如关键词、作者、研究机构缺失。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

1.2.2 数据处理 (1)规范关键词,如:“狼疮肾炎”“系统性红斑狼疮性肾炎”“狼疮性肾病”统一为“狼疮性肾炎”,“中西药疗法”“中西药联合”“中西医联合”“中西结合”统一为“中西医结合”等;(2)规范机构名称,将其统一到各机构所属一级单位,如:“中山大学附属第一医院肾内科”确定为“中山大学附属第一医院”,“北京中医药大学中医学院”确定为“北京中医药大学”等。

1.3 研究方法 将文献题录以NoteExpress格式导出并进行文献去重,阅读摘要及关键词,根据排除标准删除文献,得到有效题录以Refworks格式导出,再导入CiteSpace 6.1.R3进行转化。参数设置时间为1981—2022年,默认切割时间为1年,节点类型为作者、机构及关键词,以TopN设定数据阈值,TopN=Top 50,剪切策略选择pathfinder、pruning slice networks及pruning the merged network,其余参数为默认设置。

2 结 果

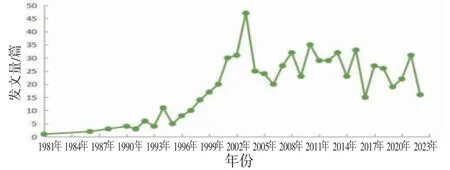

2.1 文献时间分布 图2显示了中医药治疗狼疮性肾炎文献数量的逐年变化情况。1981—1996年,发文量趋势低平,处于刚萌芽阶段;1996—2003年,发文量呈现高速增长趋势,2003年发文量达到峰值47篇;2003—2022年发文量上下起伏,平均发文量波动在25篇左右。

图2 中医药治疗狼疮性肾炎年度发文量分布

2.2 作者可视化 以作者为节点进行分析,得到节点1 439个,连线2 340条,网络密度为0.002 3,表明该领域作者多为独立发文,彼此合作尚欠缺,但也形成了以叶任高、苏晓、汤水福、鲁盈、史伟为主的5个核心研究团队。(见图3)图中节点越大代表作者在该领域的发文量越多,节点颜色从黄到红代表作者在该领域研究时间从早期到近期,其中叶任高发文量最多为32篇,且叶任高团队研究中医药治疗LN时间相对较早。依据普莱斯定律[6]核心作者发文量最小值为最高产作者发文量),,取整数5,即核心作者发文量≥5篇,共筛选出36位核心作者,其中发文量前10的作者大多都在2010年前开始中医药治疗LN的研究。(见表1)

表1 发文量前10 的作者

图3 作者共现图谱

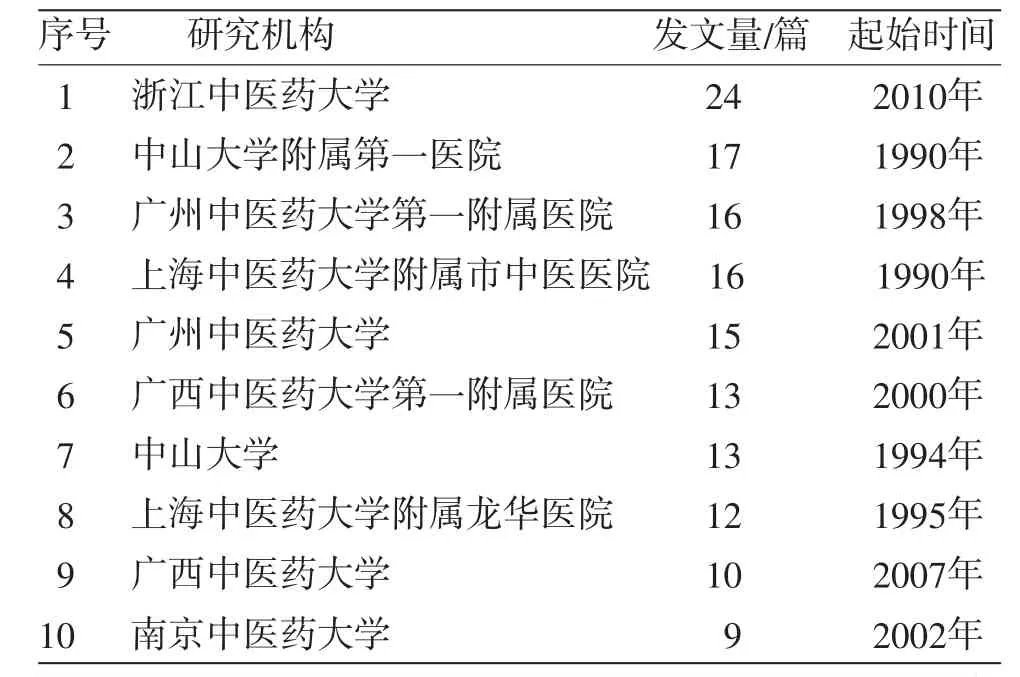

2.3 研究机构可视化 以研究机构为节点进行分析,得到节点541个,连线212条,网络密度为0.001 5,表明机构之间的联系较为分散。主要研究机构有浙江中医药大学、中山大学附属第一医院、广州中医药大学附属第一医院、上海中医药大学附属市中医医院和广西中医药大学等机构。(见表2)其中浙江中医药大学发文量最多为24篇,中山大学附属第一医院研究时间相对较早。机构共现图谱显示,医学院校及其附属医院之间合作较多,跨区域合作较多,尤其以广东与福建之间的合作较为密切,可能与两地地理位置相近、经济交流频繁有关。(见图4)

表2 发文量前10 的研究机构

图4 研究机构共现图谱

2.4 关键词

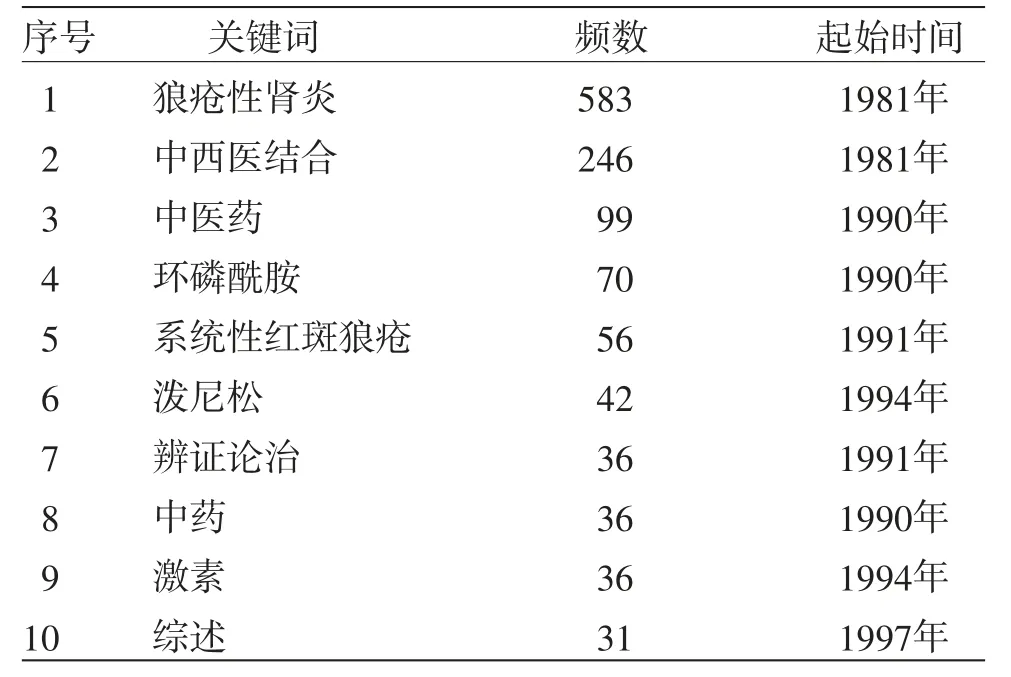

2.4.1 关键词共现分析 关键词共现图谱见图5,频数前10的关键词见表3。其中节点843个,连线1 864条,网络密度为0.005 3,表明中医药治疗LN研究领域各个关键词之间具有一定的联系。节点越大,频数越高,狼疮性肾炎出现次数最多,符合本文研究主题。除此之外的关键词主要反映LN治疗相关内容,如“中医药”“中西医结合”“辨证论治”“环磷酰胺”“激素”等,既体现了西医治疗LN的常用方案,又显示出辨证论治在中医药治疗LN中的重要地位。根据《狼疮肾炎诊疗规范》[7]和图谱,LN的西医治疗包括激素、羟氯喹及免疫抑制剂(环磷酰胺和吗替麦考酚酯等),最常见的中医证型为气阴两虚、热毒炽盛、肾阳虚、阴虚内热等,最常见的中药为半边莲、益母草、白花蛇舌草等,最常用的中成药是雷公藤制剂,最常用的方剂为地黄汤系列。

表3 频数前10 的关键词

图5 关键词共现图谱

2.4.2 关键词聚类分析 关键词聚类分析共得到25个模块。(见图6)Q值为0.8205>0.3,表明聚类结果显著合理。S值=0.949 8>0.7表明聚类结果是令人信服的。关键词聚类标签较大的见表4。此次聚类结果可归纳为疾病、中医药、西医治疗、临床及病理表现、疗效、临床研究、机制研究7类。

表4 关键词聚类

聚类#0狼疮性肾炎、#6系统性红斑狼疮、#17阴阳毒主要是代表了LN的中医和西医的病名,也揭示了LN是系统性红斑狼疮的重要并发症;聚类#1阴虚内热、#2中医药、#5中西医结合、#11狼疮平颗粒、#15中医治疗、#16辨证论治、#22六味地黄丸等主要是中医药治疗LN的相关研究。李夏玉等[8]研究发现阴虚内热是LN的常见中医证型,且多项临床研究发现滋阴清热法治疗狼疮性肾炎能明显缓解临床症状和改善实验室指标[9-11]。徐建萍等[12]研究发现狼疮平颗粒治疗LN疗效确切,可以减少环磷酰胺用量,减轻毒副作用。聚类#3环磷酰胺、#4激素主要是基础的西医治疗;聚类#14病理类型、#20尿蛋白主要是LN的临床及病理表现。病理类型与用药、预后密切相关,有研究发现不同病理类型对应不同的中医证型[13]。聚类#7安全性、#18活动性指数、#24复发主要是疗效判断。目前临床上常采用SLE疾病活动性评分(SLE-DAI)和英国狼疮评估组(BILAG)评分来评估疾病活动性,安全性和复发也是临床观察中重点关注的指标。聚类#8临床观察、#12名医经验、#13临床经验主要是临床研究,总结临床用药经验可为治疗提供参考。聚类#10小鼠、#21细胞凋亡、#23mrl/lpr狼疮主要是机制研究。LN的动物模型主要分为自发型和人工诱导型,目前国际上常用的是MRl/lpr小鼠[14]。细胞凋亡[15]参与LN的发病过程,滋肾解毒中药的含药血清可明显抑制Ⅳ型LN患者血清干预下的肾小球系膜细胞(GMC)增殖,诱导细胞凋亡,抑制纤维连接蛋白(FN)mRNA的表达[16]。

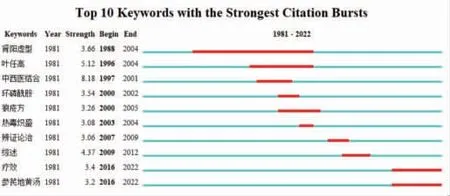

2.4.3 关键词突现分析 关键词突现可以反映某段时间内的研究热点,此次分析得到10个关键突现词。(见图7)。1981—1987年,中医药治疗LN的研究刚刚兴起,未有明确的研究热点。1988—2005年研究热点主要集中在探讨常见中医证型及经验总结方面,如叶任高、肾阳虚型、热毒炽盛、狼疮方及中西医结合治疗等突现词。其中中西医结合突现强度值(8.23)最大,主要因为中西医结合优于单独西医治疗,显示出中西医结合的优势。此外,该期间叶任高总结学术经验,针对LN热毒炽盛、瘀血内阻的病机,创立了狼疮方。方用白花蛇舌草、半枝莲、紫草等清热凉血之剂,辅以丹参、全蝎活血之品,在临床应用中起到较好疗效[17]。2007—2022年,研究热点主要转为运用多种方法总结及评价中医药治疗LN的作用,包括辨证论治、综述和疗效等。针对LN的中医药治疗,临床医家辨证论治各具特色,但总体不离本虚标实这一病机。赵文景认为本病辨证应分清虚实主次,围绕“阴虚、邪实”在疾病发展的不同阶段,或养阴清热,或祛湿通络,同时注重与激素及免疫抑制剂联合治疗[18]。郑建民则以“虚、毒、浊、瘀”为着眼点,从益气固本、解毒泻浊、化瘀通络3个方面审慎病情[19]。综述方面主要是通过LN的病因病机、辨证论治、分期论治、专药专方等总结归纳临床经验。参芪地黄汤从2016年开始成为重点研究方药。有研究[20-21]通过临床随机对照试验发现参芪地黄汤可以提高疗效,降低狼疮活动指数,改善实验室指标。陈君洁等[22]的系统评价也发现参芪地黄汤治疗气阴两虚型狼疮性肾炎疗效明确。

图7 关键词突现图谱

2.4.4 关键词时间线图分析 关键词时间线图可以观察不同聚类中关键词的变化,本研究选择较大的关键词聚类,结果见图8。聚类#0狼疮性肾炎的研究内容主要为中医相关治法方药,但不同时期治法侧重不一样。2001—2010年主要是侧重于活血法,2013—2022年开始重视解毒法。聚类#1阴虚内热研究内容主要是该证型不同方药的相关临床研究及实验研究。聚类#2中医药的研究内容从个人经验向归纳各医家经验转变。1995—2004年为时振声和邹燕勤临床经验,2007—2022年为文献综述。聚类#3环磷酰胺的研究内容主要是不同药物间的疗效比较。聚类#4激素的研究内容主要是激素联合中医药治疗,不同时期涌现了不同的方药,包括个人经验方(如肾肝宁、狼疮肾衰方)和经典名方(如补阳还五汤和玉屏风散)。聚类#5中西医结合的研究中瘀血理论贯穿始终,2001年的瘀血内阻、参芪活血汤,2016年的养阴清利活血方、湿瘀阻络证,以及2022年的益气滋阴祛瘀方,都体现了活血祛瘀法在LN治疗中的重要性。

图8 关键词时间线图

3 讨 论

狼疮性肾炎无对应中医病名,根据其临床表现可归属于“水肿”“尿浊”“红蝴蝶疮”“阴阳毒”等范畴。其病位在肾,病机复杂多变,但总体属本虚标实。近年来中医药治疗LN显示出其具有增效减毒的独特优势,为临床诊疗提供了新的思路。因此,本研究通过CiteSpace软件对中国知网、万方和维普数据库建库至2022年8月9日有关中医药治疗LN的704篇文献进行可视化分析,为进一步研究治疗LN提供参考依据。

3.1 研究现状 近年来中医药治疗LN的主要研究团队各有侧重:(1)叶任高团队开展研究较早,该团队重视中西医结合治疗LN的疗效,并总结了叶任高教授的经验。叶任高教授辨证常以热毒炽盛为主。(2)苏晓团队临床治疗本病以活血利水、养阴清热为主[23]。(3)汤水福团队强调本病的病机是本虚标实,以肾阴亏虚为本,热毒血瘀为标[24]。(4)鲁盈团队以研究风湿内扰证为主,该团队发现LN风湿内扰证与疾病活动度密切相关[25]。(5)史伟团队以“分辨动静”“分段论治”中西医结合治疗LN。作者团队之间合作密切,但是不同团队之间合作相对欠缺。

机构方面,主要以浙江中医药大学、中山大学第一附属医院、广州中医药大学附属第一医院等带动作用明显。中山大学第一附属医院较早开始研究中医药治疗LN,并联合广州中医药大学附属第一医院成为该区域的核心节点,辐射带动周边研究机构。广东和福建地区机构合作最为频繁,但其余各机构之间合作薄弱,仍待进一步加强。自建库以来,该领域的发文量整体呈现上升趋势,2003年发文量达峰值47篇,此后平均发文量下降,波动在每年25篇左右。这一现象说明研究可能相对局限于以上几个团队机构,研究队伍后备力量相对不足,所以仍有进一步挖掘的潜力。

3.2 研究热点 研究热点集中在中医药治疗LN的治疗方法、临床疗效及作用机制三方面。(1)治疗方法。LN的治疗以中西医结合为基础,结合肾脏病理、临床分期,辨证论治贯穿整个过程。目前对于狼疮性肾炎的中医辨证分型尚无统一标准,临床医家辨治LN各具特色,但大多都围绕“虚”“瘀”“风”“火”“湿”等病理因素结合脏腑虚实进行辨识。赵亚峰等[26]通过收集57例LN患者临床资料发现,LN患者最多见的中医证型为脾肾气虚证。曹式丽则结合LN临床分期,认为活动期多见风邪为患、热毒炽盛,缓解期以脾肾亏虚表现为主[27]。陈凯等[13]总结范永升学术经验提出:Ⅰ型(轻微系膜病变LN)常见气阴亏虚、肝肾阴虚等证型;Ⅱ型(系膜增生性LN)常见热毒血瘀、湿热内蕴、肝肾阴虚等证型;Ⅲ型(局灶增生性LN)常见脾肾阳虚、气阴亏虚、肝肾阴虚等证型;Ⅳ型(弥漫增生性LN)常见热毒血瘀、脾肾阳虚等证型。关键词分析显示临床使用的高频中药有白花蛇舌草、益母草、半边莲等清热解毒之品,常用方剂有益气养阴的地黄汤系列,如知柏地黄汤、六味地黄丸、参芪地黄汤等。(2)临床疗效。中医药治疗本病可以提高疗效,减轻用药副作用,降低复发率。多项随机对照临床研究[28-29]发现,百令胶囊可提高LN患者的临床疗效,降低感染率。一项系统评价[30]共纳入682例气阴两虚型LN患者,其中治疗组和对照组各341例。结果表明参芪地黄汤加减治疗LN在临床疗效、延缓肾功能进展、减轻狼疮活动性方面均优于常规西药治疗[30]。江坚青[31]纳入118篇符合要求的文献进行系统评价,其中治疗组患者570例,对照组患者566例。结果显示短期在西医基础上加用益肾活血法,其不良反应低于单纯西医治疗。严小倩等[32]研究发现,维持期服用羟氯喹及中药对预防LN复发具有一定作用。(3)作用机制。目前研究集中在T淋巴细胞、B淋巴细胞、补体系统、信号通路和细胞因子等方面[33-34],临床试验与动物实验相结合,造模主要采用MRL/lpr狼疮小鼠模型。益肾养阴合剂可通过抑制JAK2/STAT3与SDF1/CXCR4信号通路的激活,降低辅助性T细胞17的活性,减少IL-17的分泌,降低MRL/lpr小鼠尿蛋白,发挥肾脏保护作用[35]。黄爱梅等[36]研究发现,参芪地黄汤联合环磷酰可有效改善狼疮性肾炎气阴两虚证患者免疫功能,降低血清趋化因子配体(CXCL)16、CXCL9、CXCL10及CXCL11水平。周金成等[37]研究发现,自拟狼疮方能改善狼疮性肾炎患者IgG、补体C3及补体C4水平。

3.3 研究趋势 目前研究主要以传统的文献整理方法总结专家经验,但是利用现代科学技术如数据挖掘、系统评价等方法分析临床经验和治疗效果的趋势也已显现。预计未来在互联网时代可能更加重视利用信息化、数字化的科学技术研究相关经验,从而促进该领域的中医药现代化。现有文献表明中医药治疗LN具有明确的疗效,中西医结合优于单用西药治疗,但是研究方法多采用回顾性研究、简单随机对照试验。近年兴起的真实世界研究和高质量的随机对照试验研究将会是发展趋势。在中医药治疗LN的作用机制方面,目前研究主要集中于补体旁路途径、信号通路、T淋巴细胞、B淋巴细胞亚群。总体仍处于低水平阶段,需要进一步深入探讨其分子作用机制,如细胞组学、代谢组学、自噬机制、铁死亡等。本研究结果发现自2016年来参芪地黄汤是研究较多的中药复方,且有多个机构参与其中。参芪地黄汤加减治疗LN效果明确,显示出良好的研究前景,值得进一步探索。但本研究所得结论由于算法的原因可能存在某些偏倚和局限,今后随着可视化软件算法的不断完善,笔者将继续对相关领域进行研究分析。