温针灸联合温经散寒通络汤治疗寒湿痹阻型腰肌劳损的临床效果分析

2023-11-07章周锬

章周锬

当前临床对于腰肌劳损患者的治疗以常规针刺联合温经散寒通络汤为主[1], 前者是以中医特色治疗理念为基础, 利用针刺方法进行疾病治疗的措施, 此疗法具有适用性广、不产生药物副反应、患者接受度较高等一系列优点, 后者作为由温经散寒、化湿和中等药物组成的经典中药方, 两者联合用于寒湿痹阻型腰肌劳损患者的临床治疗中可取得较佳的病情缓解效果,但对于寒湿痹阻型腰肌劳损患者而言, 疏通经络、活血化瘀、益气养血、祛温驱寒同样重要[2]。温针灸是在毫针针刺后, 在针尾加置艾柱, 点燃后使其热力通过针身传至体内, 以起到防治疾病的一种方法[3], 此疗法可通过艾绒比较强的渗透力加上针灸, 使毫针的温热直接作用到深处的病变部位, 所以对阳气虚、寒性的疾病的治疗效果非常好[4]。在温经散寒通络汤治疗寒湿痹阻型腰肌劳损患者的基础上联合温针灸, 可有效打破常规针刺的应用局限, 取得更高疗效[5]。基于此,本文就温针灸联合温经散寒通络汤应用于寒湿痹阻型腰肌劳损患者的临床治疗效果展开研究, 具体报告如下。

1 资料与方法

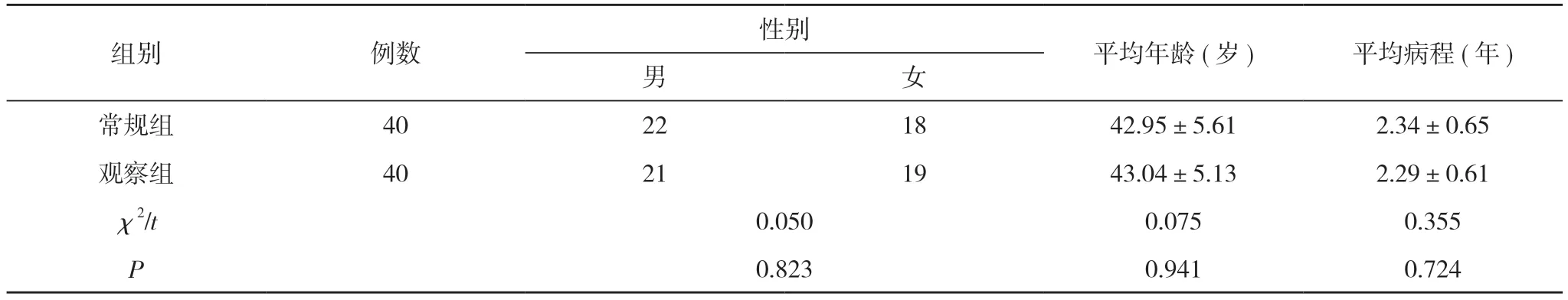

1.1 一般资料 将本院2019 年1 月~2020 年12 月收治的80 例寒湿痹阻型腰肌劳损患者纳入本次研究,以随机数字表法分为常规组和观察组, 每组40 例。常规组中男女比为22∶18;年龄32~53 岁, 平均年龄(42.95±5.61)岁;病程1~4 年, 平均病程(2.34±0.65)年。观察组中男女比为21∶19;年龄32~53 岁, 平均年龄(43.04±5.13)岁;病程1~4 年, 平均病程(2.29±0.61)年。两组患者的一般资料对比, 差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。本研究伦理委员会对本研究表示支持。

表1 两组患者的一般资料对比(n,±s)

表1 两组患者的一般资料对比(n,±s)

注:两组比较, P>0.05

组别 例数 性别 平均年龄(岁) 平均病程(年)男女常规组 40 22 18 42.95±5.61 2.34±0.65观察组 40 21 19 43.04±5.13 2.29±0.61 χ2/t 0.050 0.075 0.355 P 0.823 0.941 0.724

1.2 方法

1.2.1 常规组 患者以常规针刺联合温经散寒通络汤治疗。①常规针刺:选大肠俞、腰阳关、肾俞、命门、阿是穴、委中、阳陵泉等穴位后, 以常规消毒法对局部皮肤进行消毒, 后采用1.5 寸的毫针对大肠俞、肾俞、阿是穴、委中、阳陵泉等穴进行直刺, 进针1~1.5 寸,应用平补平泻手法使患者得气;采用1 寸的毫针对命门、腰阳关进行直刺, 应用补法使患者得气[6];得气后均留针30 min, 1 次/d。②温经散寒通络汤:组方为鸡血藤30 g, 黄芪、川芎、制附子、乌梢蛇各15 g, 桂枝、当归、制川乌、白芍、炒白术、干姜各10 g, 麻黄9 g,甘草6 g, 细辛5 g, 全蝎1 条, 蜈蚣1 条, 以500 ml 清水煎煮至400 ml, 分早晚2 次服用, 1 剂 /d[7]。

1.2.2 观察组 患者予以温针灸联合温经散寒通络汤治疗。①温针灸:选择命门、腰阳关, 针刺得气后, 将2 cm 的艾段放至针柄, 点燃其尾部, 待艾段燃灭后, 持续进行第2 壮;在针下放好隔热片, 避免艾灰伤害到皮肤。2 壮/穴, 4 次/d。②温经散寒通络汤:与常规组一致[8]。

两组患者均持续治疗半个月。

1.3 观察指标及判定标准 对比两组患者的治疗效果及治疗前后的中医症状积分、VAS、ODI、JOA、GQOL-74 评分。

1.3.1 治疗效果判定标准 ①临床治愈:疾病症状完全消失, 可正常生活及工作;②显效:疾病症状较前有显著改善, 可正常生活及工作;③有效:疾病症状较前有所改善, 对患者生活造成负担;④无效:未达上述标准者。总有效率=(临床治愈+显效+有效)/总例数×100%[9]。

1.3.2 中医症状积分 参照患者的诊断标准, 对所有患者的疾病症状进行评分, 主症(腰腿冷痛)记0~8 分,3 项次症(转侧不利;静卧痛不减;阴雨天、受寒加重,肢体发凉)共计0~12 分, 分值越高症状越严重。

1.3.3 视觉模拟评分法(visual analogue scale, VAS)评分 以VAS 评分评定两组患者治疗前后疼痛情况, 此量表将疼痛以0~10 分为11 级, 评分与疼痛程度呈正相关。

1.3.4 Oswestry 功能障碍指数问卷表(oswestry dability index, ODI) 以ODI 量表评定两组患者治疗前后脊柱功能障碍, 此量表总分共计100 分, 分值越高, 表示患者脊柱功能越差。

1.3.5 日本骨科协会评估治疗分数(japanese orthopaedic association, JOA) 以JOA 评分评定两组患者治疗前后的腰椎功能, 此量表总分为29 分, 分值越高, 腰椎功能越好。

1.3.6 生活质量综合评定问卷-74(generic quality of Life Inventory-74, GQOL-74) 以GQOL-74 评分评定两组患者治疗前后的生活质量, 此量表主要分为4 个维度, 总分为100 分, 分值越高, 患者生活质量越高。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

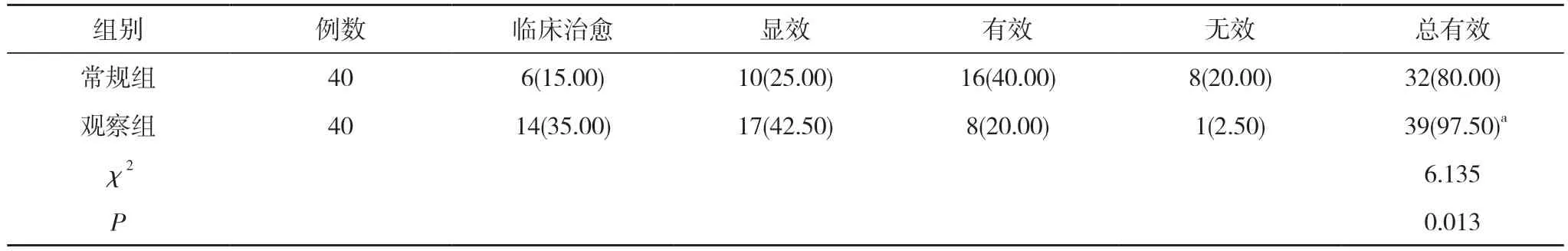

2.1 两组患者的治疗效果对比 观察组患者的治疗总有效率97.50%显著高于常规组的80.00%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者的治疗效果对比[n(%)]

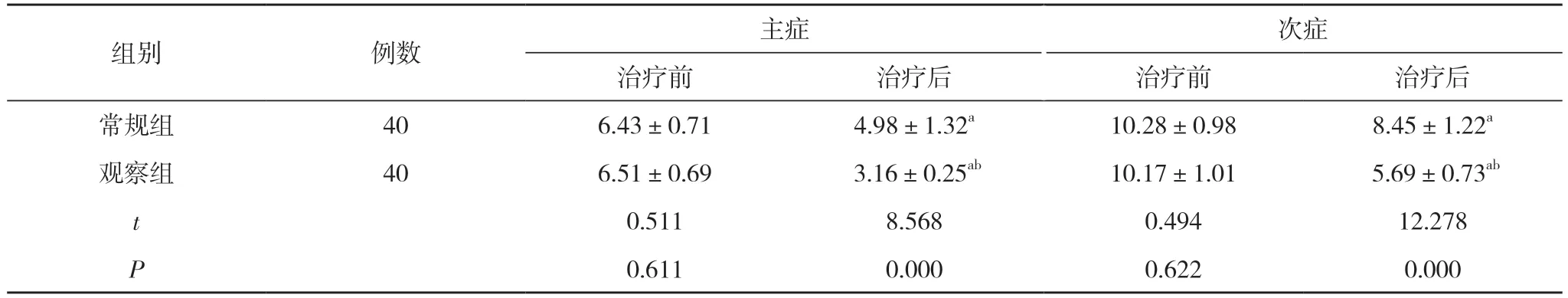

2.2 两组患者治疗前后的中医症状积分对比 治疗前, 两组患者的主症、次症积分对比, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组患者的主症、次症积分低于本组治疗前, 且观察组患者的主症、次症积分显著低于常规组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后的中医症状积分对比(±s, 分)

表3 两组患者治疗前后的中医症状积分对比(±s, 分)

注:与本组治疗前对比, aP<0.05;与常规组治疗后对比, bP<0.05

组别 例数 主症 次症治疗前 治疗后 治疗前 治疗后常规组 40 6.43±0.71 4.98±1.32a 10.28±0.98 8.45±1.22a观察组 40 6.51±0.69 3.16±0.25ab 10.17±1.01 5.69±0.73ab t 0.511 8.568 0.494 12.278 P 0.611 0.000 0.622 0.000

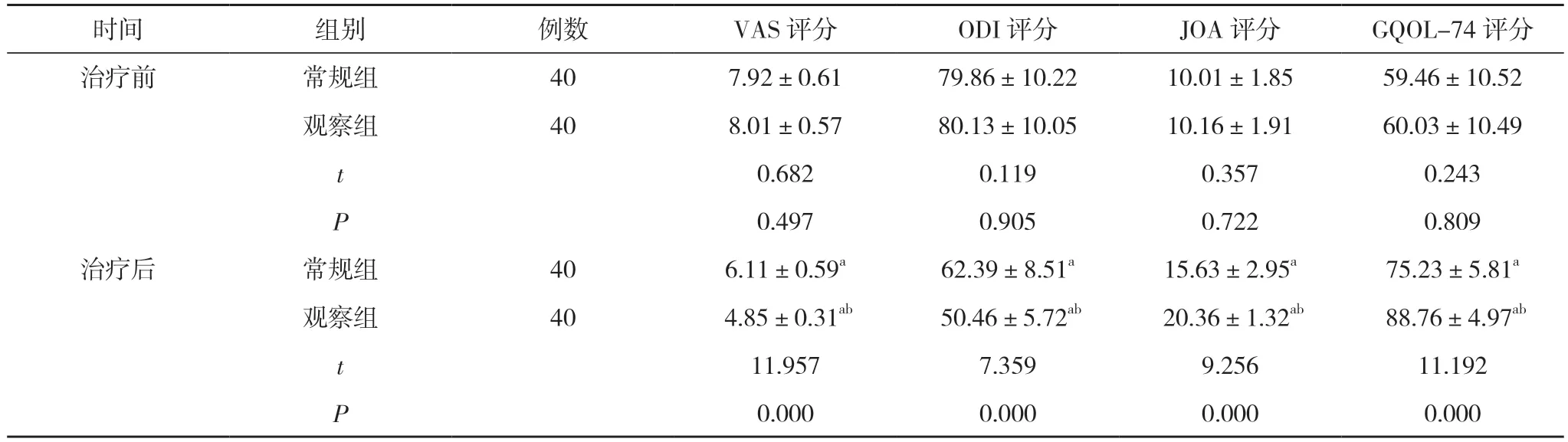

2.3 两组患者治疗前后的VAS、ODI、JOA、GQOL-74评分对比 治疗前, 两组患者的VAS、ODI、JOA、GQOL-74 评分对比, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组患者的VAS、ODI 评分均低于本组治疗前,JOA、GQOL-74 评分均高于本组治疗前, 且观察组患者VAS、ODI 评分均低于常规组, JOA、GQOL-74 评分高于常规组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后的VAS、ODI、JOA 评分对比(±s, 分)

表4 两组患者治疗前后的VAS、ODI、JOA 评分对比(±s, 分)

注:与本组治疗前对比, aP<0.05;与常规组治疗后对比, bP<0.05

时间 组别 例数 VAS 评分 ODI 评分 JOA 评分 GQOL-74 评分治疗前 常规组 40 7.92±0.61 79.86±10.22 10.01±1.85 59.46±10.52观察组 40 8.01±0.57 80.13±10.05 10.16±1.91 60.03±10.49 t 0.682 0.119 0.357 0.243 P 0.497 0.905 0.722 0.809治疗后 常规组 40 6.11±0.59a 62.39±8.51a 15.63±2.95a 75.23±5.81a观察组 40 4.85±0.31ab 50.46±5.72ab 20.36±1.32ab 88.76±4.97ab t 11.957 7.359 9.256 11.192 P 0.000 0.000 0.000 0.000

3 讨论

腰肌劳损根据发病机制分为急性(常见于腰部扭伤后)与慢性(主要原因是长时间姿势不对、久坐、久站、弯腰搬重物, 或者腰部长时间劳累, 引起腰背部肌筋膜的慢性无菌性炎症), 后者较前者更为常见, 属于背部肌筋膜的一种炎症劳损性疾病, 以腰痛、腰酸、腰胀、腰部无力为主要症状表现, 可对患者的生活造成严重影响。

常规的西医对于腰肌劳损患者的治疗以镇痛抗炎药物为主, 虽有一定应用价值, 但缺乏对因疗法, 使其治疗效果存在局限。而中医作为我国的祖国医学, 其诊疗技术具有独特的理论体系, 对于多种慢性疾病具有显著疗效[10]。对于腰肌劳损而言, 根据其发病机制和症状表现, 中医将其分为多个类型, 且以寒湿痹阻型居多, 是由风寒湿痹滞留经脉, 导致经脉阻塞而引起,故其治疗应以散寒祛湿、舒静活血为主。温经散寒通络汤是中医传统方剂, 此方主要由多种活血养血、通络止痛、益气固表、利水消肿、温经祛寒、祛风通络、温中逐寒、回阳通经、柔筋缓急、祛风通络、散结止痛等药材组成, 诸药合用能温经散寒、疏通经络、解除痹痛。但单一使用汤剂, 起效缓慢, 需辅以其他特殊中医疗法进行联合治疗。针刺是中医传统外治疗法之一, 可通过刺激特殊穴位, 舒筋解痉[11]。且局部针刺还可局部改善微循环, 调节神经电生理和机体免疫功能, 从而有效缓解局部疼痛。但对于寒湿痹阻型腰肌劳损患者而言, 常规的针刺疗法, 难以取得温经散寒的作用, 其应用价值存在局限, 无法取得理想的辅助效果。而温针灸是指针扎在人体的穴位后将艾绒制成的艾柱放在针柄上, 点燃后将热力通过针体传导达到防病保健的方法, 此疗法可在取得针刺疗效的同时, 取得温热刺激的效果, 进而达到温经散寒、活血通络等功效,对于各种虚寒性疾病均适用[12-15]。在温经散寒通络汤治疗寒湿痹阻型腰肌劳损患者的基础上, 可通过温针灸对特定穴位的温热刺激, 起到疏通经络, 行气活血的功效, 并促进血液中细胞的新陈代谢能力, 提高身体的免疫力, 温经散寒, 使体内的湿气有效的排出体外, 以此缓解机体疲劳[16,17]。但要注意的是, 在进行温针灸的时候, 一定要准备好隔热片接住针柄上的艾绒灰, 以防掉落到皮肤上造成烫伤, 且在温针灸期间, 应定期询问患者感受, 若患者感受灼热不适, 应立即停止, 避免受伤。

综上所述, 寒湿痹阻型腰肌劳损患者以温针灸与温经散寒通络汤联合治疗可快速缓解患者的疾病症状与疼痛反应, 并促进患者脊柱功能和腰椎功能恢复, 进而提升患者的生活质量, 以此取得理想疗效。