七氟烷与异丙酚联合瑞芬太尼对脊椎骨折的麻醉效果分析

2023-11-07卜令标

卜令标

脊椎骨折作为临床上发病率较高的病症[1], 男性青壮年是主要的患病群体, 常常是由于暴力、车祸、高空坠落等间接性外力作用导致, 严重情况下, 会使患者感觉功能或运动功能丧失, 甚至导致瘫痪等后果, 需要对患者展开快速抢救。现阶段, 对于脊椎骨折的临床治疗, 常用手术治疗方式, 但是手术期间会使患处感觉到强烈的疼痛感[2], 患者应激反应明显, 影响手术进程, 为了确保手术顺利完成, 手术期间要选取适当的麻醉药物, 通过充分麻醉, 缓解患者的疼痛感, 降低患者的不良应激反应。由此可见, 手术麻醉有效对脊椎骨折患者来讲非常关键。为了探索一种有效的麻醉方式, 现将七氟烷+瑞芬太尼与异丙酚+瑞芬太尼的麻醉效果进行报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2021 年1 月~2022 年6 月收治的70 例脊椎骨折患者, 随机分为参照组及实验组,每组35 例。其中, 参照组:男29 例, 女6 例;年龄24~74 岁, 平均年龄(49.36±8.56)岁;致伤原因:高空坠落9 例, 砸伤12 例, 斗殴器械伤8 例, 车祸6 例。实验组:男28 例, 女7 例;年龄24~75 岁, 平均年龄(49.84±8.74)岁;致伤原因:高空坠落10 例, 砸伤11 例,斗殴器械伤9 例, 车祸5 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。全部患者以及患者家属对此次临床研究表示支持, 自愿签署《知情同意书》, 且通过了医院伦理委员会部门的审批。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 ①患者经影像学检查满足脊椎骨折诊断标准;②患者无药物过敏史;③患者临床资料保存完整。

1.2.2 排除标准 ①存在重要脏器疾病的患者;②存在精神疾病的患者;③中途转院治疗的患者。

1.3 方法

1.3.1 参照组 运用七氟烷+瑞芬太尼联合麻醉方法, 具体为:手术前30 min 肌内注射0.5 mg 阿托品、0.1 g 苯巴比妥钠, 进行气管插管全身麻醉;给予3.5%七氟烷(江苏盛迪医药有限公司, 国药准字H20040771)+60%氧化亚氮+琥珀胆碱静脉注射, 进行气管插管麻醉诱导。麻醉维持:吸入一氧化二氮气体2 L/min, 静脉泵入苯磺顺阿曲库铵0.1 mg/(kg·h)+瑞芬太尼1 μg/(kg·min)+芬太尼2 μg/(kg·h), 吸入七氟醚。1.3.2 实验组 运用异丙酚+瑞芬太尼联合麻醉方法:术前麻醉方法同参照组, 静脉注射异丙酚(西方立邦制药有限公司, 国药准字H20010368)0.1~0.2 mg/(kg·min),麻醉维持:连续静脉泵注芬太尼2 μg/(kg·h)+瑞芬太尼1 μg/(kg·min)+苯磺顺阿曲库铵1 mg/(kg·h)。

1.4 观察指标及判定标准

1.4.1 对比两组疼痛情况 利用视觉模拟评分法(VAS)评分判定疼痛情况[1], 客观评价患者的疼痛情况, 主观没有明显疼痛, 麻醉效果显著表示1 级;主观存在间歇性疼痛, 麻醉效果良好表示2 级;主观疼痛强烈, 偶尔影响生活、睡眠表示3 级;疼痛重度, 无法入睡, 麻醉效果较差表示4 级;疼痛强烈, 麻醉无效表示5 级。

1.4.2 对比两组麻醉前后的生命体征指标 具体包括心率、血氧饱和度、呼吸频率。

1.4.3 对比两组麻醉后的血清炎症因子水平 具体包括白细胞介素-6、细胞间粘附因子-1、血管细胞粘附因子-1、内皮细胞选择素、血小板选择蛋白。

1.4.4 对比两组手术出血量与麻醉后恢复指标 观察记录两组患者的出血量与麻醉恢复指标, 麻醉恢复指标具体为:呼吸恢复时间、苏醒时间、拔管时间、定向力恢复时间。

1.4.5 对比两组不良反应发生情况 不良反应具体包括:低血压、高血压、胃肠道反应、视觉模糊、心动过缓,对于出现不良反应的患者, 及时给予对症治疗干预, 患者没有出现严重的不良反应表现。

1.5 统计学方法采用SPSS22.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验;等级计数资料采用秩和检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

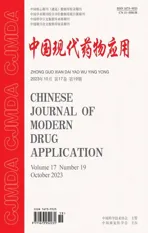

2.1 两组疼痛情况对比 实验组的疼痛情况轻于参照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表1。

表1 两组疼痛情况对比[n(%)]

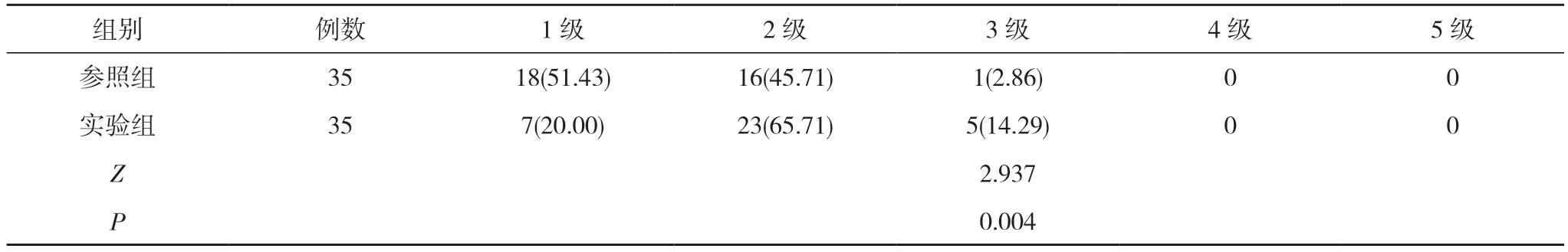

2.2 两组麻醉前后的生命体征指标对比 麻醉前,两组患者的心率、呼吸频率对比, 差异无统计学意义(P>0.05);麻醉后, 两组患者的心率、呼吸频率低于本组麻醉前, 但实验组患者的心率、呼吸频率高于参照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。两组患者麻醉前后的血氧饱和度组间组内对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组麻醉前后的生命体征指标对比(±s)

表2 两组麻醉前后的生命体征指标对比(±s)

注:与本组麻醉前对比, aP<0.05;与参照组麻醉后对比, bP<0.05

组间 例数 心率(次/min) 呼吸频率(次/min) 血氧饱和度(%)麻醉前 麻醉后 麻醉前 麻醉后 麻醉前 麻醉后参照组 35 81.3±12.6 70.3±8.2a 18.3±3.6 12.3±1.5a 98.3±3.1 97.1±2.2实验组 35 81.1±12.3 75.3±9.1ab 18.4±3.3 14.3±2.3ab 98.4±3.3 97.2±2.3 t 0.0672 2.4148 0.1211 4.3090 0.1307 0.1859 P 0.9466 0.0184 0.9039 0.0001 0.8964 0.8531

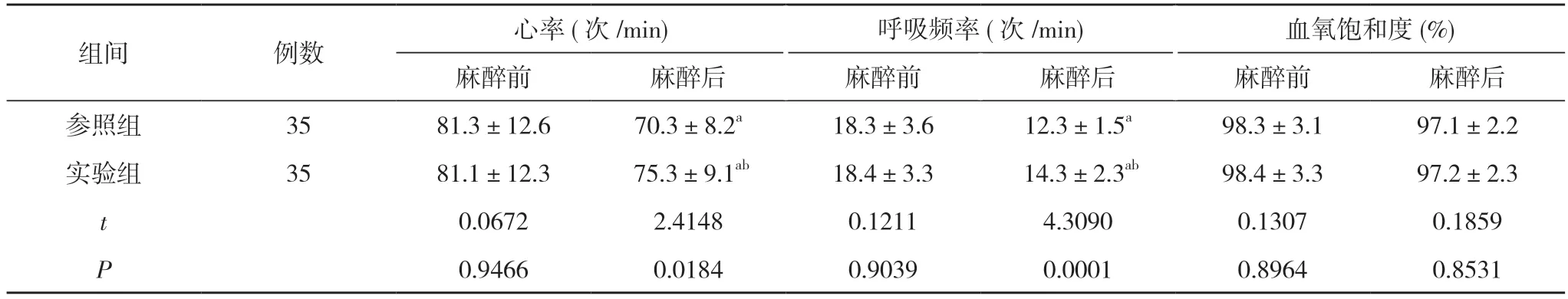

2.3 两组麻醉后的血清炎症因子水平对比 两组麻醉后的白细胞介素-6、细胞间粘附因子-1、血管细胞粘附因子-1、内皮细胞选择素、血小板选择蛋白水平对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组麻醉后的血清炎症因子水平对比(±s)

表3 两组麻醉后的血清炎症因子水平对比(±s)

注:两组对比, P>0.05

血小板选择蛋白(g/ml)参照组 35 82.23±15.24 315.23±24.31 496.55±48.62 8.34±1.45 22.31±3.24实验组 35 83.34±16.32 312.24±24.14 497.31±48.21 8.54±1.34 21.41±2.04 t 0.2941 0.5163 0.0657 0.5993 1.3907 P 0.7696 0.6073 0.9478 0.5510 0.1689组别 例数 白细胞介素-6(pg/ml)细胞间粘附因子-1(ng/ml)血管细胞粘附因子-1(ng/ml)内皮细胞选择素(mg/L)

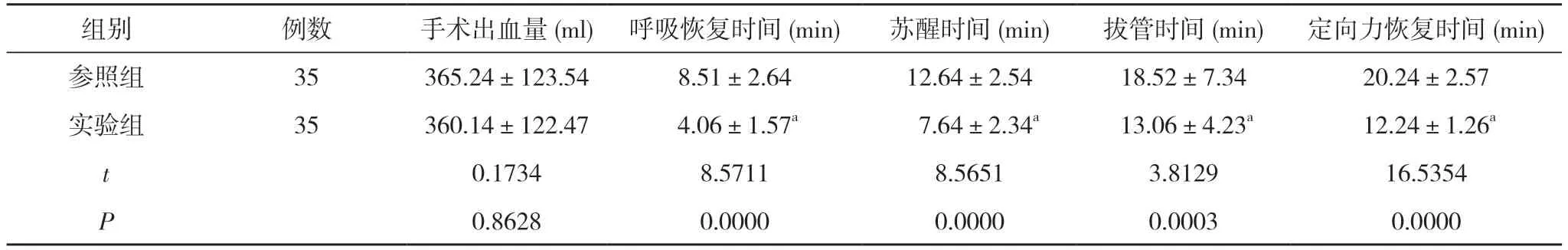

2.4 两组手术出血量与麻醉后恢复指标对比 两组手术出血量对比, 差异无统计学意义(P>0.05);实验组麻醉后呼吸恢复时间、苏醒时间、拔管时间、定向力恢复时间短于参照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表4。

表4 两组手术出血量与麻醉后恢复指标对比(±s)

表4 两组手术出血量与麻醉后恢复指标对比(±s)

注:与参照组对比, aP<0.05

组别 例数 手术出血量(ml) 呼吸恢复时间(min) 苏醒时间(min) 拔管时间(min) 定向力恢复时间(min)参照组 35 365.24±123.54 8.51±2.64 12.64±2.54 18.52±7.34 20.24±2.57实验组 35 360.14±122.47 4.06±1.57a 7.64±2.34a 13.06±4.23a 12.24±1.26a t 0.1734 8.5711 8.5651 3.8129 16.5354 P 0.8628 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000

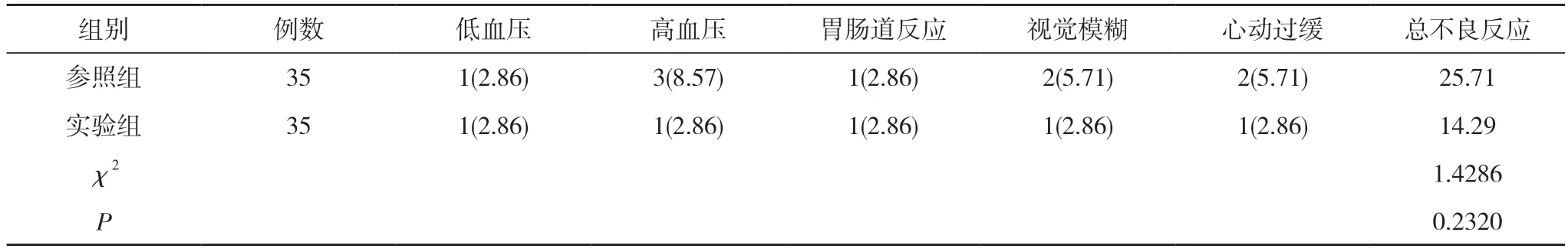

2.5 两组不良反应发生情况对比 参照组患者中出现1 例低血压, 3 例高血压, 1 例胃肠道反应, 2 例视觉模糊, 2 例心动过缓, 不良反应发生率为25.71%;实验组患者中出现1 例低血压, 1 例高血压, 1 例胃肠道反应, 1 例视觉模糊, 1 例心动过缓, 不良反应发生率为14.29%。两组不良反应发生率对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 两组不良反应发生情况对比[n(%)]

3 讨论

脊椎骨折是全身骨折的5%左右, 临床上胸腰椎骨折较为多见, 主要受外力间接作用的影响, 如高处跌落、冲击力导致, 也不排除直接外力因素影响, 例如车祸意外伤、压力伤等, 严重情况下, 患者有瘫痪的可能性, 会给患者的生活、家庭、工作、学习等多方面带来不利影响[3-5]。现阶段, 社会经济水平持续提升, 交通业、建筑业发展如火如荼, 这也在一定程度上增加了脊椎骨折的发生率[6,7]。麻醉作为临床手术中最为关键的一环, 主要目的就是降低患者在手术期间的疼痛感受, 确保手术有序展开。脊椎骨折作为临床上较为多见的骨科疾病, 患者在骨折后会感受到强烈的疼痛感, 从而产生焦虑、恐慌、抑郁等不良心理情绪, 同时手术中患者的肢体疼痛也会在一定程度上影响手术效果, 使手术难度进一步增加, 为此在脊椎骨折手术治疗中, 要为患者提供安全性高、见效快的麻醉药物, 才能减轻患者的疼痛感, 让患者保持安静, 确保手术顺利展开。

为了使患者的生存质量进一步提升, 临床建议脊椎骨折患者接受手术治疗, 由于脊椎骨折手术的视野比较狭窄, 附近神经和血管相对丰富[8], 手术操作时附近组织会面临较高的风险, 所以麻醉在手术中发挥着不可忽视的作用, 麻醉方式与麻醉药物的选取将会决定手术是否顺利实施。脊椎骨折后患者会出现强烈的疼痛表现, 使患者产生紧张、焦虑、恐惧等负面情绪, 不利于手术顺利进行, 麻醉作为手术的关键一环[9], 能够减轻患者术中疼痛感。瑞芬太尼作为一种芬太尼类μ 型阿片受体激动剂, 有着见效较快、没有蓄积、清除较快的优势, 能够在静脉注射1~2 min 内快速达到峰值, 非负荷剂量连续泵注10 min, 也能使血药浓度>96%, 半衰期只有4~6 min, 通过血液和组织中非特异性酯酶水解代谢, 避免对酶浓度、肝肾功能的不利影响, 能够在一定程度上发挥剂量依赖性血压降低、心率减缓的作用, 从而控制手术以及气管插管应激产生的高血压反应表现, 所以成为全身麻醉诱导、全身麻醉维持镇痛、手术麻醉的首选药物。许野[10]在研究中发现, 瑞芬太尼和其他麻醉药物复合使用, 能确保手术顺利展开, 发挥良好的麻醉作用。七氟烷属于一种无色液体, 有着挥发快、不易燃的显著特点, 在诱导麻醉过程中, 要和氧气混合使用, 才能达到理想的麻醉效果。但是, 在缺少废气排除系统的手术室内应用七氟烷, 因长期暴露在此种微量麻醉废气污染环境下, 容易影响手术室医务工作者的身心健康。尽管七氟烷的麻醉效果十分理想, 但是容易引发心动过缓、视觉模糊、胃肠道反应、高血压、低血压等不适症状, 安全性比较低。异丙酚也被称作为丙泊酚, 属于一种短效的静脉麻醉性药物, 有显著的镇静遗忘作用, 清醒质量比较高, 不会对清醒后定向能力产生不利影响, 且没有镇痛作用, 有着见效快、稳定性强的特征[11-15], 通过连续静脉泵注用药, 可达到理想的镇静效果, 麻醉使用之后, 患者苏醒时间比较短, 能快速恢复意识, 在临床上运用普遍。将瑞芬太尼和异丙酚联合持续输注, 其药代动力学稳定性较高, 可发挥良好的协同作用, 保持适当的麻醉深度, 暂停输注之后, 血药浓度快速降低,作用消失时间比较短, 使患者的中枢神经系统、呼吸系统快速恢复, 患者手术后苏醒时间比较短, 能够达到理想的麻醉效果[16-21]。

此次临床研究结果表明, 实验组的疼痛情况轻于参照组, 差异具有统计学意义 (Z=2.937, P<0.05)。麻醉后, 两组患者的心率、呼吸频率低于本组麻醉前, 但实验组患者的心率、呼吸频率高于参照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。两组患者麻醉前后的血氧饱和度组间组内对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。两组麻醉后的白细胞介素-6、细胞间粘附因子-1、血管细胞粘附因子-1、内皮细胞选择素、血小板选择蛋白水平对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。两组手术出血量对比,差异无统计学意义(P>0.05);实验组麻醉后呼吸恢复时间、苏醒时间、拔管时间、定向力恢复时间短于参照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。两组不良反应发生率对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。由此可见, 异丙酚+瑞芬太尼联合麻醉方法在脊椎骨折手术中运用,可减轻患者的疼痛感, 使患者生命体征保持稳定, 让患者尽快苏醒, 且缩短患者的拔管时间、定向力恢复时间,使患者尽快恢复意识, 不良反应发生率比较低, 不会对患者造成较大的影响。张辉等[22]、马鲁华[23]在研究中发现, 丙泊酚复合瑞芬太尼静脉麻醉的麻醉效果显著, 更能改善患者的术后认知功能。袁琼[24]在研究中强调, 使用这两种不同麻醉方式后, 观察组术中不良反应发生率为12%, 显著低于对照组的34%。这些研究充分表明在脊椎骨折手术中异丙酚+瑞芬太尼联合应用具有可行性。

综上所述, 在脊椎骨折治疗中利用异丙酚+瑞芬太尼联合麻醉方法, 能发挥良好的镇痛作用, 使患者的各项生命指征保持稳定, 术后苏醒时间比较短, 能够将患者的血清炎性因子有效清除, 减少不良反应的发生,麻醉用药安全性高, 值得临床推广应用。