河南方言中的谓词变韵现象研究

2023-10-21魏梦洋

魏梦洋

(浙大宁波理工学院 外国语学院,浙江 宁波 315100)

谓词变韵指通过动词韵母的变化来表示一定语法意义的语言现象,其作用相当于“谓词+了/着/到”等。中原官话,尤其是河南方言中存在系统的谓词变韵现象。谓词变韵属于D变韵。

有关河南方言谓词变韵现象的研究前期已经取得了丰硕的成果,如崔灿、夏跃进(1988)(1)崔灿、夏跃进:《舞阳方言研究》,河南大学出版社,1988年。,贺巍(1965、1982、1989)(2)贺巍:《获嘉方言韵母变化的功用举例》,《中国语文》1965 年第4期;贺巍:《获嘉方言韵母的分类》,《方言》1982年第1期;贺巍:《获嘉方言研究》,商务印书馆,1989年。,王森(1998)(3)王森:《郑州荥阳(广武)方言的变韵》,《中国语文》1998 年第4期。,赵清治(1998)(4)赵清治:《长葛方言的动词变韵》,《方言》1998 年第1期。,辛永芬(2006)(5)辛永芬:《河南浚县方言的动词变韵》,《中国语文》2006 年第1期。,岳保红(2008)(6)岳保红:《淇县方言变韵研究》,中国人民大学硕士学位论文,2008年。,张慧丽(2011、2017)(7)张慧丽:《汉语方言变韵的语音格局》,北京大学博士学位论文,2011年;张慧丽:《官话方言变韵研究》,北京师范大学出版社,2017年。,李学军(2015、2016)(8)李学军:《河南内黄方言双音节动词的变韵》,《汉语学报》2015 年第3期;李学军:《河南内黄方言动趋式动词的变韵》,《中国方言学报》2016 年第6期。等就分别描写了河南舞阳方言、获嘉方言、荥阳(广武)方言、长葛方言、浚县方言、淇县方言、郾城方言及内黄方言谓词变韵的语音系统,并考察了各自方言谓词变韵的语法功能及句法语义条件。

谓词变韵作为一种变音现象,不仅与句法语义因素有关,也受到语音条件的制约。可以看到,前期有关河南方言谓词变韵现象的研究大都是在对某个方言点谓词变韵的语音系统进行描写的基础上,着力分析该方言点谓词变韵的语法功能及句法语义条件,对谓词变韵的语音表现及其发展演变则关注不够。赵清治(1990)(9)赵清治:《长葛方言的动词变韵》,中国人民大学硕士学位论文,1990年。、陈卫恒(2004、2011)(10)陈卫恒:《豫北方言和汉语的变音》,北京大学博士博士论文,2004年;陈卫恒:《音节与意义暨音系与词汇化、语法化、主观化的关联:豫北方言变音的理论研究》,北京语言大学出版社,2011年。、陈鹏飞(2004)(11)陈鹏飞:《豫北晋语语音演变研究》,延边大学出版社,2004年。、赵日新(2007)(12)赵日新:《中原地区官话方言弱化变韵现象探析》,《语言学论丛》第36辑,商务印书馆,2007年。、张慧丽(2011、2017)(13)张慧丽:《汉语方言变韵的语音格局》,北京大学博士学位论文,2011年;张慧丽:《官话方言变韵研究》,北京师范大学出版社,2017年。等虽认为谓词变韵是由合音引起的,但在合音的后缀问题上却看法不一。具体而言,陈卫恒(2004、2011)、陈鹏飞(2004)、赵日新(2007)、张慧丽(2011、2017)都结合谓词变韵的语法功能明确指出参与合音的成分就是谓词后虚化成分“了、着、到”等。而赵清治则认为谓词的变韵形式只是一种隐形语素的组合形式,这种隐性语素的语法意义相当于现代汉语的虚词“了”“着”“到”,并未明确指出参与合音的隐性语素就是“了”“着”“到”。史艳锋也指出D变韵由于涉及的范围较广,学界对合音后字的内容还缺乏统一的认识(14)史艳锋:《豫北晋语单字音与变音现象研究》,陕西师范大学博士学位论文,2013年。。理论上而言,如果合音后缀即为表达语法功能项的“了、着、到”等,反应到语音系统上来,变韵系统主元音的类应与其所表达的语法功能的项直接相关,且不同的合音后缀与前字动词合音应生成不同的变韵韵母,但事实并非如此。

赵日新通过观察获嘉方言处所词的变韵现象,指出可能存在两种不同的情况:一种是“名词变韵+方位词”,如“套D里头有马、墙D上有画儿”可能是“套儿里头有马、墙儿上有画儿”中“儿”合入“套、墙”的结果;一种是方位词弱化后与前面的名词融合,如“书掉D地D了、他在店D住的”可能是“书掉在地上了、他在店里住的”中方位词“上、里”弱化后与“地、店”合音的结果。根据赵日新(2007),D变韵可能的合音后缀有两个:一是“儿”,二是“了、着、到”等的弱化形式。“了、着、到”等弱化后与前字音节合音产生变韵,符合合音的一般原理,同时也与谓词变韵表达的的语法功能相匹配。赵先生的分析为我们后续研究的开展指明了方向,但合音后缀到底是“儿”还是“了、着、到”等的弱化形式则需要进一步的研究才能作出判断。

在收集整理河南方言谓词变韵现象的基础上,着力分析代表方言点谓词变韵的语音表现及与其所表达的语法功能之间的关系,并通过与河北、山东等临近方言点的相关谓词变韵现象进行比较分析,目的在于解决河南方言谓词变韵的合音后缀问题。

一、河南方言的谓词变韵现象

根据已知文献的记载和笔者的调查,河南方言谓词变韵后的主元音类最多的有7个,最少的有2个。本节将以河南获嘉、卫辉、浚县、荥阳(广武)、内黄、长葛等地方言点为代表说明河南方言谓词变韵的语音表现和语法功能。

(一)存在7个主元音类的变韵系统

1. 获嘉方言的谓词变韵现象

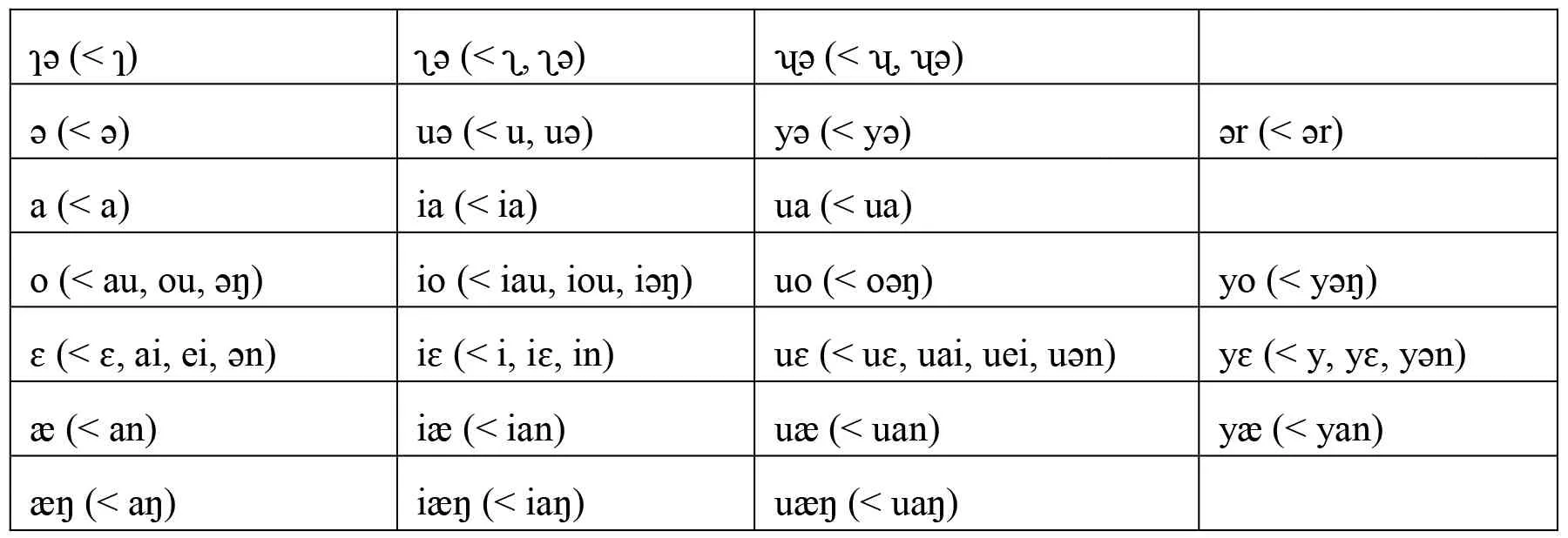

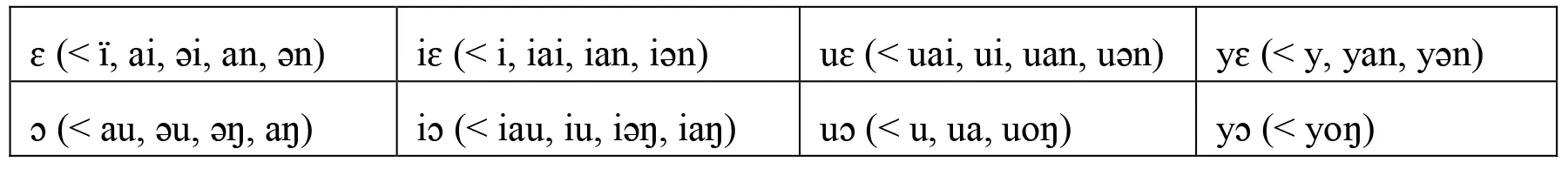

根据贺巍(1989)(15)贺巍:《获嘉方言研究》,商务印书馆,1989年。,河南获嘉方言D变韵母与基本韵母的对应关系如表1所示(“<”左侧是变韵韵母,右侧是基本韵母,下同)。

表1 获嘉方言D变韵母与基本韵母的对应关系

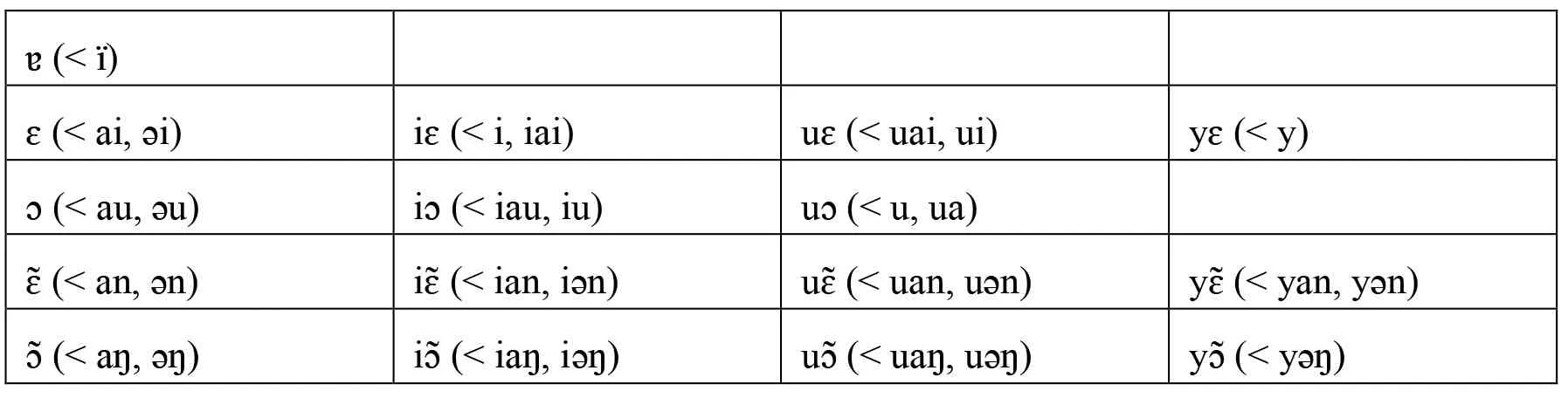

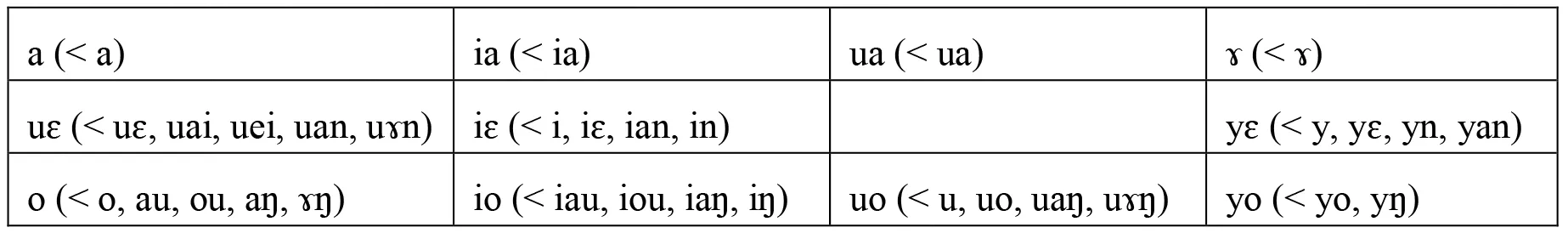

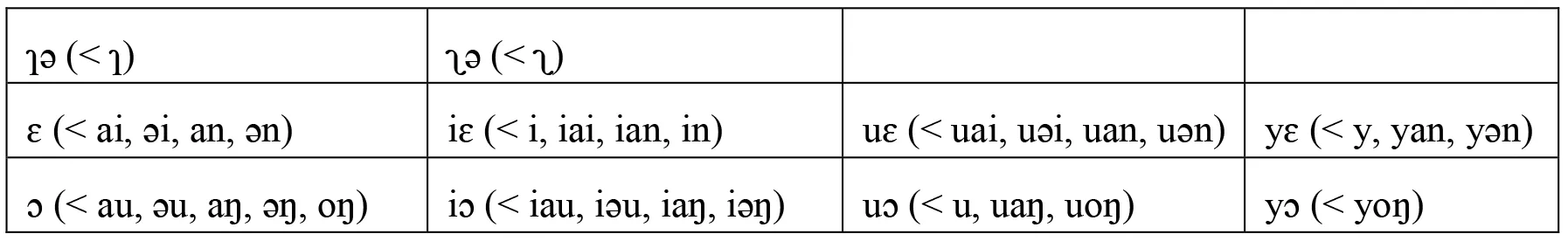

同时,贺巍指出获嘉方言动词变韵和不变韵构成了已然和未然的区别,D变韵母相当于基本韵母加“了[la]、得[li]、着[t]、到[t]”等虚字。此外,动词后跟趋向补语“来、去、走、上”的时候,主要动词只用变韵,不用基本韵,变韵既不表示已然和未然,也不相当于基本韵母加某虚字,如“他把板凳搬D(pã 2.卫辉方言的谓词变韵现象 根据卫辉市志(1993)(17)卫辉市地方史志纂委员会:《卫辉市志》,生活·读书·新知三联书店,1993年。,河南卫辉方言D变韵母与基本韵母的对应关系如表2所示。 表2 卫辉方言D变韵母与基本韵母的对应关系 根据卫辉市志(1993),卫辉方言的D变韵母有的相当于普通话的“动词+动态助词‘了’”,有的相当于普通话的“动词+动态助词‘着’”,有的相当于普通话的“动词+‘到’”等。 1.浚县方言的谓词变韵现象 根据辛永芬(2006)(18)辛永芬:《河南浚县方言的动词变韵》,《中国语文》2006 年第1期。,浚县方言谓词变韵与基本韵母的对应关系如表3所示。 表3 浚县方言D变韵母与基本韵母的对应关系 由表3可知,浚县方言的谓词变韵系统有5个主元音类[a,, o, ɛ, æ],其中主元音为[a]、韵尾为后鼻音[ŋ]的阳声韵谓词变韵后依然保留鼻音尾,其他阳声韵谓词变韵后丢失鼻音尾及鼻音特征。说明浚县方言的阳声韵谓词变韵后也在逐步往阴声韵系统中归并,谓词变韵的语音系统处于不断简化中。对[o]类和[ɛ]类D变韵母而言,其分别对应韵尾具有[+后]特征的基本韵母和韵尾具有[+前]特征的基本韵母。另外,浚县方言以[a]为主元音的阳声韵基本韵母生成D变韵形式的具体表现为:以前鼻音[n]为韵尾的[an]组基本韵母对应的变韵形式为[æ]类韵母;以后鼻音[ŋ]为韵尾的[aŋ]组基本韵母对应的变韵形式为[æŋ]类韵母。同时需要指出的是,与获嘉、卫辉方言不同,浚县方言高元音单韵母所对应的D变韵母大部分为[]类,只有单韵母[i]对应[ɛ]类D变韵母。 另外,辛永芬指出浚县方言的动词变韵可以概括为三大意义:完成体标记,大致相当于普通话的“了1”;持续体标记,大致相当于普通话的“着”,但只表状态持续,不表进行;终点格标记,大致相当于普通话后的“在”“到”(19)辛永芬:《河南浚县方言的动词变韵》,《中国语文》2006 年第1期。。 2.卫辉方言的谓词变韵现象 根据张慧丽(2011、2017)(20)张慧丽:《汉语方言变韵的语音格局》,北京大学博士学位论文,2011年;张慧丽:《官话方言变韵研究》,北京师范大学出版社,2017年。,卫辉方言谓词变韵与基本韵母的对应关系如表4所示。 表4 卫辉方言D变韵母与基本韵母的对应关系 1.荥阳(广武)方言的谓词变韵现象 王森(1998)(21)王森:《郑州荥阳(广武)方言的变韵》,《中国语文》1998 年第4期。把句法中动词、形容词、介词、名词四类词的变韵简称为K化韵,其记录的河南荥阳(广武)方言K变韵母与基本韵母的对应关系如表5所示。 表5 荥阳(广武)方言D变韵母与基本韵母的对应关系 由表5可知,荥阳(广武)方言的谓词变韵系统有4个主元音类[ɛ,,,a],其中,主元音为[a]的变韵韵母对应的基本韵母有[i, u, y, yɛ],且基本韵母[i, u, y]还可分别变韵为[iɛ, yɛ, u]。这说明荥阳(广武)方言谓词变韵系统中的主元音[a]正处于消失中,且与卫辉方言一样,[a]类变韵韵母的不断消失并没有产生新的主元音类,其所对应的基本韵母在变韵后也往系统中已有的元音上归并。另外,我们注意到在荥阳(广武)方言中,高元音单韵母所对应的D变韵母有多个,包括[ɛ]类、[]类、[]类和[a]类。对阳声韵基本韵母而言,与前述方言不同,荥阳(广武)方言的阳声韵动词变韵后已丢失鼻音特征,归入阴声韵一类。 另外,王森(1998)指出K化韵的功用是通过K化而起到所省词语的语法作用。其中,所省词语包括表已然、持续的动态助词“着、了、过”;连接状态补语的结构助词“嘞得”;构成处所补语的介词“到、在”;表已然、构成数量补语的“了+一”;充当结果补语的动词“到、着、给、完”以及充当趋向补语的趋向动词“上、下、进、出、过、回”等。 2.内黄方言的谓词变韵现象 根据李学军(2015、2016)(22)李学军:《河南内黄方言双音节动词的变韵》,《汉语学报》2015 年第3期;李学军:《河南内黄方言动趋式动词的变韵》,《中国方言学报》2016 年第6期。,河南内黄方言谓词变韵与基本韵母的对应关系如表6所示。 表6 内黄方言D变韵母与基本韵母的对应关系 由表6可知,内黄方言的谓词变韵系统有4个主元音类[ɛ, o,, a],其中,[a]类和[]类D变韵母与其基本韵母同形,[ɛ]类和[o]类D变韵母分别对应韵尾具有[+前]特征的基本韵母和韵尾具有[+后]特征的基本韵母。与荥阳(广武)方言一样,内黄方言的阳声韵谓词变韵后也已丢失鼻音性,归入阴声韵。对高元音单韵母而言,我们观察到内黄方言主元音为前高元音的单韵母对应[ɛ]类D变韵母,主元音为后高元音的单韵母对应[o]类D变韵母。 另外,李学军(2015、2016)指出内黄方言的谓词变韵除了能够表示“完成”“持续”“终点格”这三类句法意义外,还能表示“确认语气”。 根据赵清治(1998)(23)赵清治:《长葛方言的动词变韵》,《方言》1998 年第1期。,河南长葛方言动词变韵与基本韵母的对应关系如表7所示。 表7 长葛方言D变韵母与基本韵母对应关系 由表7可知,长葛方言的动词变韵系统有3个主元音类[ɛ,,],其中,只有舌尖元音[、]对应[]类变韵韵母;以前高元音[i]和前鼻音[n]为韵尾的基本韵母变韵后都归入[ɛ]类变韵韵母;以后高元音[u]和后鼻音[ŋ]为韵尾的基本韵母变韵后则归入[]类变韵韵母,动词变韵的语音系统进一步得到简化。另外,长葛方言主元音为高元音的单韵母对应[ɛ,,]三套D变韵母:舌尖元音[、]对应[]类D变韵母,其他主元音为前高元音的单韵母对应[ɛ]类D变韵母;主元音为后高元音的单韵母对应[]类D变韵母。 根据赵清治(1998),长葛方言动词变韵的主要作用是表示过去完成。 根据张慧丽(2011、2017)(24)张慧丽:《汉语方言变韵的语音格局》,北京大学博士学位论文,2011年;张慧丽:《官话方言变韵研究》,北京师范大学出版社,2017年。,郾城方言谓词变韵与基本韵母的对应关系如表8所示。 表8 郾城方言D变韵母与基本韵母对应关系 另外,张慧丽(2011、2017)指出郾城方言的动词变韵可以表示事件实现,应该是动词与“了1+了2”的合音;可以表示动作结束后状态持续,应该是动词与“着d”的合音;可以表示动作矢量,可能是动词与“到”或“在”的合音。 由上可知,河南方言的谓词变韵系统大致遵循入声韵基本韵母变韵后逐步丢失塞音尾最先归入阴声韵,阳声韵基本韵母变韵后逐步丢失鼻音尾或鼻化特征随后归入阴声韵,而阴声韵基本韵母变韵后不断归并与简化的发展演变趋势。在变韵系统中的主元音类最多的获嘉方言和卫辉方言中,主元音类还保持着舌位高低维度上中高、中低和低元音的差别,而在变韵系统中主元音类最少的郾城方言中,就只剩下中低维度上舌位一前一后的两个主元音类[ɛ、]。观察上述语料不难发现,每个方言点谓词变韵的语音系统中都有[ɛ、]两个主元音类。另外,在谓词变韵系统中,不仅变韵系统中的阴声韵,甚至阳声韵(或鼻化元音)和入声韵所对应变韵韵母的主元音类也存在不断向[ɛ、]归并的趋势。这一归并趋势大致遵循“以前高元音[i]和前鼻音[n]为韵尾的基本韵母变韵后归入[ɛ]类,以后高元音[u]和后鼻音[ŋ]为韵尾的基本韵母变韵后归入[]类”的规律。 从谓词变韵的语法功能看谓词变韵的语音系统,不难发现一些问题。如果谓词变韵是由合音形成的,合音后缀为“了、着、到”等,那么变韵系统主元音的类应与其所表达的语法功能的项密切相关,但事实并非如此。一方面,伴随着语音系统的不断简化,谓词变韵所表达的语法功能并没有呈现出与之相关的减少趋势。例如:在郾城方言中,谓词变韵系统只有2个主元音类[ɛ、],但其表达的语法功能的项与变韵系统中主元音类最多的获嘉方言和卫辉方言却基本一致。另一方面,谓词变韵所表达的语法功能的减少也没有使变韵系统的主元音类进一步简化。例如:长葛方言的动词变韵仅表示“过去完成”一项语法功能,动词变韵相当于“本韵+了”,但该方言动词变韵的语音系统中依然有3个主元音类。另外,“了、着、到”等所谓合音后缀的发音各不相同,理论上而言,不同的合音后缀与前字音节合音应生成不同的变韵韵母,而实际情况却是不同的合音后缀与前字韵母合音生成了相同的变韵韵母。以获嘉方言中的动词“站[tsan]”为例,根据贺巍(1989)(25)贺 巍:《获嘉方言研究》,商务印书馆,1989年。,变韵动词“站D”无论是表示“站+了”“站+着”还是“站+到”,发音都为[tsã]。 所以,谓词变韵的合音后缀要么是“了、着、到”等统一弱化为[]后与前字音节进行合音,要么是统一借用另外一种语音形式来表达“了、着、到”等语法功能,比如赵日新(2007)(26)赵日新:《中原地区官话方言弱化变韵现象探析》,《语言学论丛》第36辑,商务印书馆,2007年。提到的“儿”。 值得欣喜的是,笔者在已知文献中找到了动词变韵与儿化有关的报道,动词的儿化即相当于“动词+着/了/到”,且该现象都出现在临近方言点中。 根据吴振国(1999)(27)吴振国:《武汉话中的类儿化音变》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》1999 年第5期。,武汉方言中有一种类儿化音变现象,能变读的动词绝大多数是多音节动宾式,动词和宾语之间一般可插入“了、过、点、下、个”等成分。从音变规律上看,这种音变的韵尾脱落和韵腹变化与普通话的儿化基本相同或相近,不同的是,武汉话的这种音变没有卷舌动作。同时,从音变条件上看,武汉话这种音变与典型的儿化之间也存在不少类似之处。如普通话名词动词儿化的,武汉话中不少相应的词也变读。普通话中形容词、副词的儿化,特别是重叠形式的儿化,与武汉话更为相似。从音变作用上看,二者的相似性也很明显,如表示小、亲切随便及口语化和区别词义等。 另外,在山东、辽宁、河北等地方言中也发现多处用动词的儿化形式表示与时、态、终点格等语法功能有关的语言现象。根据刘翠香、施其生,山东栖霞方言的“儿”黏附在谓词之后,构成儿化韵,意义和普通话的“了1”相同,表示动作的完成或变化的实现(28)刘翠香、施其生:《山东栖霞方言相当于普通话“了”的虚成分》,《语文研究》2004年第2期。。刘探宙也提到,栖霞话动词后的“在/到”和“着”也分别用儿尾和儿化来表示;威海话跟牟平、福山话一样,“着、了、在/到”都用儿尾(29)刘探宙:《烟台芝罘话一种名、动同模式的变韵》,《方言》2013年第2期。。又据栾瑞波、宫钦第的调查,山东莱阳方言通常用儿化表示普通话里表动作完成的助词“了”的语法成分;普通话里处所补语“动词+介词(在/到进)短语”的结构,莱阳方言也用儿化格式来表示(30)栾瑞波、宫钦第:《山东莱阳方言的儿化现象》,《浙江万里学院学报》2006 年第1期。。张占山、李如龙也指出,在山东烟台方言中,儿化除了作为表小指爱的名词后缀之外,还经常用在动词后表示被替代虚词语法意义。被代替的虚词有表示完成的“了”、表示处所的“在”、表示趋向的“到”“上”(31)张占山、李如龙:《虚化的终极:合音——以烟台方言若干虚成分合音为例》,《鲁东大学学报(哲学社会科学版)》2007 年第2期。。同时,辽宁长海方言的“了、着、在/到”也用儿尾表示(厉兵(32)厉 兵:《长海方言的儿化与子尾》,《方言》1981 年第2期。)。根据郭春香、李日,山东省蓬莱市、龙口市、长岛县三县市的“儿”用在动词、形容词后,可以表示动作或形状的完成和实现,相当于普通话中的“了”或者“着”(33)郭春香、李日:《蓬黄长方言中的“儿化”现象探析》,《语文学刊》2015年第12期。。又据李巧兰,在河北唐山、昌黎、迁安、滦县、滦南、丰润、玉田、乐亭、秦皇岛等地方言中,存在动词变韵用加“儿”尾表示“了、着”的情况(34)李巧兰:《河北方言中的儿化变音研究》,河北人民出版社,2011年。。另外,李巧兰还指出在河北的一部分方言中, “V儿”的语法功能有的相当于普通话中“V了1”,有的相当于“V着”“V在”“V到”,即“儿化”担当了“实现体标记”“进行体标记”“方位介词”等的语法功能。其中的“儿”有着多种不同语法范畴的语法意义,这种跨范畴的语法功能的扩展从逻辑上是难以想象的(35)李巧兰:《河北方言中特殊语法功能的“X-儿”形式的来源》,《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》2013年第4期。。 通过考察河南临近方言点的动词变韵现象,笔者认为河南方言动词变韵的合音后缀不是“了、着、到”等。“了、着、到”只是动词变韵所表达的语法功能。这样就不存在上文中提到的合音后缀如果是“了、着、到”会出现的问题,即变韵系统主元音的类与其所表达的语法功能的项并无直接关系,且不同的合音后缀与前字动词合音却生成相同的变韵韵母。 那么,河南方言谓词变韵的合音后缀是不是“了、着、到”等谓词后虚成分的弱化形式[]呢?很多学者对此持肯定态度。赵日新指出,牟平和荣成相当于“了”的体标记如何会成为儿化音?这其中的演变机制我们还说不清楚,不过,这种变化与北京话“这里”变为“这儿”、“今日”变为“今儿”的机制应该是一样的,期间很可能都经过了[]阶段(36)赵日新:《中原地区官话方言弱化变韵现象探析》,《语言学论丛》第36辑, 商务印书馆,2007年。。李思敬(1994)(37)李思敬:《汉语“儿”[]音史研究》,商务印书馆,1994年。、黄伯荣(2001)(38)黄伯荣:《汉语方言语法调查手册》,广东人民出版社,2001年。、范慧琴(2002)(39)范慧琴:《山西定襄方言名词的“里”变儿化》,晋语研讨会论文,2002年。等也认为儿化功能由指小的体词性结构向表示方位、动作的完成等非体词性结构扩展,跟其来源的字因读音弱化而与之趋同有关,如“-了”“-着”“-到”“-得”“-地”“-的”等。赵日新通过研究河南获嘉方言D变韵的语音表现,指出D变韵主要是小地名中的“家”等和动词后的虚成分(如“在、地、得、到、着、了、过”等),在弱化过程中主元音央化,以近央[]的语音形式合入基本音节,形成[]类变韵(40)赵日新:《豫北方言儿化韵的层次》,《中国语文》2020年第5期。。 但该分析思路在面对纷繁复杂的汉语方言动词变韵的语音表现时,在解释力和可信度上就大打了折扣。 其次,如果认为参与动词合音变韵的后缀成分是弱化后的“了、着、到”[],就无法解释厉兵(1981)(49)厉 兵:《长海方言的儿化与子尾》,《方言》1981 年第2期。所记辽宁长海方言和栾瑞波、宫钦第(2006)(50)栾瑞波、宫钦第:《山东莱阳方言的儿化现象》,《浙江万里学院学报》2006 年第1期。所记山东莱阳等方言中用卷舌儿化韵以及刘探宙(2013)(51)刘探宙:《烟台芝罘话一种名、动同模式的变韵》,《方言》2013 年第2期。所描写的烟台芝罘区南郊方言中用卷舌儿尾韵来表达“动词+着/了/到”等语法功能的现象。因为“了、着、到”等动词后虚成分是无论如何也弱化不出一个卷舌音成分的。 对此,我们的回答是:虽然“着、了、到”等动词后虚成分的弱化形式[]可能与谓词变韵的合音后缀[]类音在语音表现形式上非常类似或者说相同,但绝不能将二者等量齐观,混为一谈。上文中我们提到方言间的合音后缀弱化为[]后并不会与前字音节合音造成前字音节韵母音段成分的改变而只以后缀的形式存在,但“儿”却是可以合音引发变韵的。另外,我们也发现方言间存在用卷舌儿化韵或卷舌儿尾韵的形式表达谓词变韵的语法功能的现象。例如,上文中我们提到厉兵(1981)(53)厉 兵:《长海方言的儿化与子尾》,《方言》1981 年第2期。所记辽宁长海方言和栾瑞波、宫钦第(2006)(54)栾瑞波、宫钦第:《山东莱阳方言的儿化现象》,《浙江万里学院学报》2006 年第1期。所记山东莱阳等方言中用卷舌儿化韵以及刘探宙(2013)(55)刘探宙:《烟台芝罘话一种名、动同模式的变韵》,《方言》2013 年第2期。所描写的烟台芝罘区南郊方言中用卷舌儿尾韵来表达“动词+着/了/到”等语法功能。如果认为河南方言平舌型的谓词变韵是由基本韵母与“儿”的[]类音合音形成的,那么,其在上述几个方言点中发展为用卷舌“儿”来表达谓词变韵的语法功能也是符合儿化韵的语音发展轨迹的。 综上所述,对河南方言谓词变韵的语音表现唯一合理的解释就是参与谓词变韵的合音后缀是早期平舌型的“儿”,而不是“了、着、到”等动词后虚成分本身,也不是“了、着、到”等的弱化形式[]。 接下来需要回答的问题是:如果参与谓词变韵的合音后缀是“儿”,为什么在河南方言谓词变韵的语音形式中呈现出的都是平舌韵形式而该地大多数方言的儿化韵又都是卷舌音形式呢? 吴振国曾提到一些同志指出他们那儿的方言也有与武汉方言类似的音变现象,只不过他们以前没有把它与儿化现象联系起来(56)吴振国:《武汉话中的类儿化音变》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》1999 年第5期。。笔者认为河南方言普遍存在的卷舌儿化韵也使前贤学者没有把动词变韵与儿化联系起来,查阅相关文献不难发现动词变韵的类儿化与卷舌儿化之间存在历时上的演化关系。根据吴振国(1999),武汉话的这种类儿化音变,很可能就是武汉话历史上有过的儿化音变的遗迹。但吴先生认为较早的武汉话曾经像现在的普通话及其他一些方言一样,是带卷舌动作的典型儿化,只是后来脱落了卷舌动作。与之类似,邢向东在分析神木方言儿化韵的语音表现时指出就发音特点来看,儿化韵只有很整齐的四个,没有任何卷舌动作。不过,从它的韵腹接近央元音[]、韵尾后高不圆唇的音值来判断,显然是从卷舌韵母演化而来的(57)邢向东:《神木方言研究》,中华书局,2002年。。另外,高晓虹在分析山东方言的平舌型儿化韵母时,认为平舌儿化韵母是由卷舌儿化韵母发展而来的,是卷舌儿化韵母的卷舌特征弱化而成的(58)高晓虹:《山东方言的平舌儿化韵》,《语言学论丛》第53辑,商务印书馆,2015年。。 笔者认为“平舌儿化韵是由卷舌儿化韵发展而来的”这一观点值得商榷。根据太田斋(1991),“卷舌式”儿化可能是在普通话普及的情况下受北京话影响产生渐渐渗入变韵地区从而取代变韵式儿化,并提到青岛老年人的“儿化”发音是没有卷舌[r]的,这不是青岛方言的内部差异,这也许正说明[r]是最新产生的东西(59)太田斋著,傅根清译:《山东方言的“儿化”》,《烟台师范学院学报(哲社版)》》1991 年第1期。。又据亓海峰、曾晓渝(2008),山东莱芜方言新、老派发音人的儿化差异比较明显,市区老派发音人的读法为平舌儿化韵;30岁以下的发音人,卷舌儿化韵数量逐渐增多;在20岁以下受过一定教育的年轻人口中,平舌儿化韵的说法几乎完全被卷舌儿化韵取代(60)亓海峰、曾晓渝:《莱芜方言儿化韵初探》,《语言科学》2008 年第4期。。史艳锋通过调查豫北晋语的儿化现象,发现武陟、博爱的部分平舌儿化韵正在逐渐向卷舌儿化韵发展,博爱话中也有不少老年人读平舌音的儿化音,中年人开始读略带卷舌的儿化音(61)史艳锋:《豫北晋语的儿化》,《语言研究》2017 年第1期。。语言事实胜于推理猜测,笔者认为平舌儿化韵应是儿化韵的早期形式,而卷舌儿化韵是在普通话的影响下逐渐产生的。赵日新通过对豫北方言名词变韵的参与语素进行讨论和分析,提出豫北方言中的儿化韵存在三个层次:[u ou]层,[]层和[]层(62)赵日新:《豫北方言儿化韵的层次》,《中国语文》2020 年第5期。。所以,如果河南方言中的平舌型谓词变韵是由基本韵母与“儿”的第二层次音合音形成的,那么,其他方言中的卷舌型谓词变韵就是由基本韵母与“儿”的第三层次音合音形成的。河南方言中的平舌型谓词变韵要早于其他方言中的卷舌型谓词变韵。 综上,我们认为参与河南方言谓词变韵的合音后缀是“儿”。河南方言谓词变韵后的韵母形式都为平舌韵,是因为参与变韵时,“儿”为平舌音,尚未演化出卷舌音成分。 Z变韵是汉语方言中的另一种变韵现象,有学者认为Z变韵的合音后缀是[u]类“儿”后缀,如赵日新(2007、2020)(63)赵日新:《中原地区官话方言弱化变韵现象探析》,《语言学论丛》第36辑,商务印书馆,2007年;赵日新:《豫北方言儿化韵的层次》,《中国语文》2020年第5期。,冯雪莉(2011)(64)冯雪莉:《武陟(西滑封)方言的名词变韵》,北京语言大学硕士学位论文,2011年。,艾红娟(2014)(65)艾红娟:《山西闻喜方言子变韵来源研究》,《学术论坛》2014年第1期。,朱玉柱(2018)(66)朱玉柱:《试析河南武陟(大虹桥乡)方言的名词变韵》,《韵律语法研究》第3辑,北京语言大学出版社,2018年。等。通过上文分析的河南方言的谓词变韵现象,我们得出结论:谓词变韵的合音后缀不是“着、了、到”等谓词后虚成分,也不是“着、了、到”等的弱化形式[],而是平舌型“儿”。如果Z变韵和谓词变韵的合音语素都是早期“儿”,那么,为什么谓词变韵与Z变韵的语音表现不同呢?我们对此的回答是,两类变韵分别是“儿”不同时期的语音形式参与的合音。Z变韵是“儿”读[u]类音时与其前基本韵母进行合音产生的变韵,而谓词变韵则是“儿”读[]类平舌音时与其前基本韵母合音形成的。 正如赵日新所观察到的那样,豫北方言中的儿化韵存在三个层次:[u ou]层,[]层和[]层(67)赵日新:《中原地区官话方言弱化变韵现象探析》,《语言学论丛》第36辑,商务印书馆,2007年;赵日新:《豫北方言儿化韵的层次》,《中国语文》2020年第5期。。我们认为Z变韵和谓词变韵分别是在“儿”读第一层次音和第二层次音时与基本韵母进行合音产生的变韵,谓词变韵形成的时间应该晚于Z变韵的形成时间。 其中一个证据是方言间的Z变韵存在基本韵母与Z变韵母四呼不一致的情况,而D变韵母的四呼与其对应的基本韵母却都一致。例如,根据贺巍(1989)(68)贺 巍:《获嘉方言研究》,商务印书馆,1989年。的描写,在获嘉方言中,基本韵母[ai]对应的D变韵母为[ɛ],对应的Z变韵母则为[io],Z变韵母的四呼与基本韵母是不一致的。魏梦洋指出Z变音过程中出现的基本韵母与Z变韵母四呼不一致的现象都可以从基本韵母的早期形式中找到解决问题的思路(69)魏梦洋:《河南获嘉方言阳声韵所对应Z变韵形式的语音分析》,《国际中国语言学杂志》2022年第2期。。除了咸山、深臻摄阳声韵基本韵母在生成Z变音的过程中韵腹增生介音[i]与基本韵母的早期形式有关以外,有的卷舌声母字在Z变音的过程中韵腹增生介音[i]也与该字的早期语音形式直接相关。在中古时期卷舌声母字可以与细音相拼,只是在后期的语音演变过程中脱落了介音成分,而其所对应的Z变韵母只是保留了音变发生之时基本韵母的[i]介音。还比如,有的基本韵母在Z变音的过程中出现了所谓韵腹增生介音[u]的现象,这与其前的声母为唇音有关等。谓词变韵母韵母的四呼与其所对应的基本韵母都一致,且谓词变韵呈现出的极具规律性的合音变韵原理,都说明谓词变韵的形成时间应该晚于Z变韵母。 另外,观察贺巍(1989)(70)贺 巍:《获嘉方言研究》,商务印书馆,1989年。,卫辉市志(1993)(71)卫辉市地方史志纂委员会:《卫辉市志》,生活·读书·新知三联书店,1993年。、张娟(2005)(72)张娟:《河南和山西方言中的Z变韵研究》,北京大学硕士学位论文,2005年。、辛永芬(2006)(73)辛永芬:《河南浚县方言的子变韵》,《方言》2006年第3期。、王青锋(2007)(74)王青锋:《长垣方言志语音篇》,中州古籍出版社,2007年。、牛顺心(2008)(75)牛顺心:《河南武陟方言的子变韵及其形成与发展》,《殷都学刊》2008年第3期。、史艳锋(2013)(76)史艳锋:《豫北晋语单字音与变音现象研究》,陕西师范大学博士学位论文,2013年。、李聪聪(2018)(77)李聪聪:《滑县方言变韵研究》,河南大学硕士学位论文,2018年。等描写的河南方言的Z变韵现象可以发现,虽然Z变韵母的长音特征正在依据韵腹主元音舌位的高低呈逐渐消失的状态,但依然存在长音型的Z变韵母。而D变韵母目前在河南方言中都表现为普通韵母长度。长音特征的有无可以作为判断变韵韵母所处发展阶段的标志之一。河南方言的D变韵母都为普通长度而Z变韵母依然保留长音特征说明D变韵母相较于Z变韵母而言属于更新的层次。 本文在分析河南方言谓词变韵的语音表现和语法功能的基础上,发现如果谓词变韵是由谓词与合音后缀“着、了、到”等合音形成的,会解释不通两个现象:一、变韵系统主元音的类与其所表达的语法功能的项并不相关;二、不同的合音后缀与前字动词合音生成同样的变韵韵母。因临近的方言点中普遍存在用动词的儿化表示与时、态、终点格等语法功能有关的语言现象,笔者猜测河南方言的谓词变韵现象应是由谓词与“儿”合音而成的,谓词变韵形成的平舌儿化韵是早期儿化音变的遗迹。参考赵日新(2020)(78)赵日新:《豫北方言儿化韵的层次》,《中国语文》2020 年第5期。对豫北儿化韵存在三个层次的论断,我们进一步提出河南方言中的Z变韵是“儿”读第一层次音时与基本韵母合音形成的,而谓词变韵则是“儿”读第二层次音时与基本韵母合音形成的。河南方言平舌型谓词变韵的合音语素是“儿”的第二层次音,其他方言中存在的卷舌型谓词变韵的合音语素则是“儿”的第三层次音。

(二)存在5个主元音类的变韵系统

(三)存在4个主元音类的变韵系统

(四)存在3个主元音类的变韵系统

(五)存在2个主元音类的变韵系统

(六)小结

二、从临近方言点的谓词变韵现象看谓词变韵与儿化的关系

(一)临近方言点的谓词变韵现象

(二)河南方言谓词变韵的合音后缀

(三)河南方言谓词变韵与儿化韵的先后演化关系

三、从合音后缀看谓词变韵与Z变韵的先后关系

四、总结