间苯三酚联合地塞米松在小儿肠套叠灌肠复位治疗中的可行性及安全性

2023-09-01黄志东刘家荣梁云溪

黄志东,刘家荣,梁云溪

作者单位: 362000 福建省泉州市儿童医院小儿外科

肠套叠是临床中常见的急腹症,指近、远端相邻肠管及肠系膜相互重叠套入,是导致肠梗阻的主要诱因之一,该病高发于2周岁以下的婴幼儿,且肥胖儿发病率较高[1]。小儿肠套叠发病急、病情进展迅速,且因患儿年龄较小,机体系统、器官尚未发育完全,若延误治疗更易引发肠管血运障碍、急性腹膜炎、肠管坏死等严重并发症,可严重降低患儿的生活质量,危及生命安全[2]。针对此症,临床多采取灌肠复位治疗,目前空气灌肠复位治疗方法已较为成熟,临床效果较佳,但存在一定的疾病复发率[3],现已有研究表明肠套叠患儿采用灌肠复位治疗前予以药物辅助治疗,可明显提高患儿的治疗效果,改善预后。基于此,现观察间苯三酚联合地塞米松在小儿肠套叠灌肠复位治疗中的可行性及安全性,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性选取2020年9月—2022年9月泉州市儿童医院收治的肠套叠患儿98例作为研究对象,根据治疗方法分为对照组与观察组,每组49例。对照组中男24例,女25例;年龄2个月~6岁,平均(2.86±1.35)岁;发病时长1~28(18.53±2.65)h。观察组中男25例,女24例;年龄3个月~6岁,平均(3.05±1.42)岁;发病时长1~30(19.06±2.78)h。2组临床资料比较无明显差异(P>0.05),具有可比性。本研究经过医院医学伦理会审核批准。

1.2 病例选择标准 纳入标准:(1)经临床症状(存在果酱样大便、呕吐、腹痛)及影像学检查(显示腹部不均匀回声团)确诊为肠套叠;(2)套叠长度<5 cm,发病时长≤30 h;(3)临床资料完整。排除标准:(1)心、肝、肾等脏器严重损伤者;(2)合并先天性血液、免疫系统疾病者;(3)严重消化系统疾病者;(4)对本研究涉及药物过敏或不耐受者。

1.3 治疗方法 患儿均予以常规肠套叠灌肠复位治疗,具体方法为:患儿呈仰卧位,头部保持倾斜状,保证其呼吸顺畅,防止呕吐;而后将水合氯醛(浓度10%)1 ml/kg注入患儿肛门予以镇静,待患儿处于安静状态后,将Foley双腔导尿管涂抹石蜡油后插入肛门(深度约为5 cm),缓慢注入25 ml气体,充盈气囊后指导患儿家长协助夹紧患儿肛门肌肉,防止肛管脱出,连接空气灌肠机后,调节注入气压为60 mmHg,缓慢注入气体;在X光辅助下观察患儿病变部位,若气体到达处发现充盈缺损或套头受阻,可予以手法按摩,少量施加压力,缓慢且轻柔平推腹壁,上下或沿套头退缩方向反复推压,当X光显示充盈缺损消失,小肠中可进入空气且患儿腹部变软则表明复位成功。灌肠复位治疗中需密切监测患儿的心率、膈肌运动状况,若怀疑发生气腹,则需第一时间应用整复仪排气;若灌肠复位治疗不成功或不能完成,则放气,休息30 min后再次复位,可加强注入气压至120 mmHg。连续3次灌肠复位治疗不成功患儿需改行手术治疗。对照组仅采用灌肠复位治疗,观察组则在灌肠复位治疗前予以间苯三酚与地塞米松:首先在患儿灌肠复位治疗前30 min予以间苯三酚注射液(南京恒生制药有限公司生产)2 mg/kg+地塞米松磷酸钠注射液(国药集团容生制药有限公司生产)0.5 mg/kg静脉滴注,至灌肠复位治疗时停药。

1.4 观察指标与方法 比较2组复位治疗成功率、治疗2周后疾病复发率、复位治疗时间、便隐血消失时间、总住院时间,治疗前后血清炎性因子、胃肠激素指标及不良反应发生情况(血压波动、心率波动、恶心呕吐、腹泻等)。

炎性因子及胃肠激素指标检测方法:分别于治疗前后采集患者静脉血液,离心处理后取上清液,采用酶联免疫吸附法检测血清C反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白介素-6(IL-6)、胃泌素、胃动素、神经降压素水平。

2 结 果

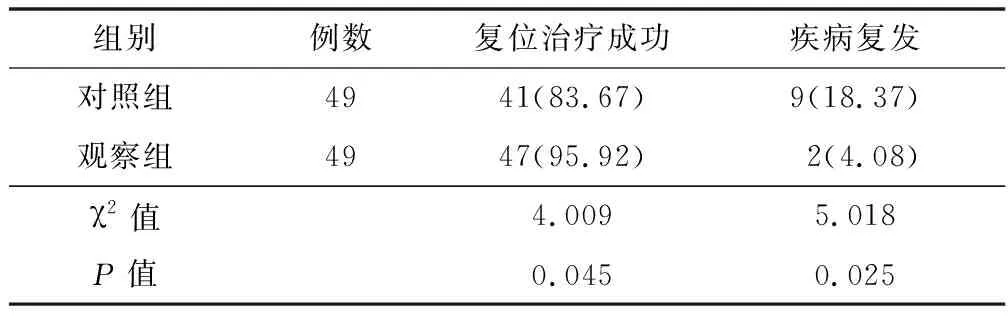

2.1 复位治疗成功率及疾病复发率比较 观察组复位治疗成功率高于对照组,治疗2周后疾病复发率则低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 对照组与观察组复位治疗成功率及治疗2周后疾病复发率比较 [例(%)]

2.2 治疗情况比较 观察组复位治疗时间、便隐血消失时间及总住院时间均短于对照组(P<0.01),见表2。

表2 对照组与观察组治疗情况比较

2.3 血清炎性因子比较 治疗前,2组血清CRP、TNF-α及IL-6水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组上述指标低于治疗前,且观察组低于对照组(P<0.01),见表3。

表3 对照组与观察组治疗前后血清炎性因子比较

2.4 胃肠激素指标比较 治疗前,2组血清胃泌素、胃动素及神经降压素水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组上述指标低于治疗前,且观察组低于对照组(P<0.01),见表4。

表4 对照组与观察组治疗前后胃肠激素指标比较

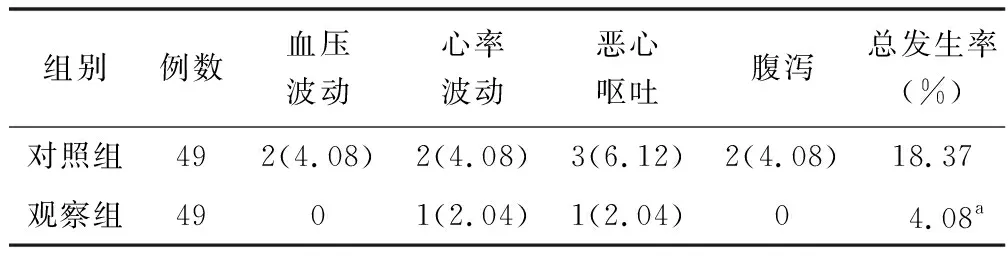

2.5 不良反应比较 观察组治疗期间不良反应总发生率低于对照组(4.08% vs. 18.37%,χ2=5.018,P=0.025),见表5。

表5 对照组与观察组治疗期间不良反应比较 [例(%)]

3 讨 论

肠套叠最早由国外外科专家詹姆斯·亨特提出,可分为继发性与特发性2种类型,该病多因解剖位置、病毒感染、饮食结构等因素导致肠管形态及功能改变,造成肠蠕动失常、肠管肌群持续性痉挛[4]。近年来,随着我国人口结构及人们饮食习惯的改变,肠套叠发病率呈日益增长趋势,该病多发于婴幼儿,男性高于女性,且肥胖儿更易发病,分析其原因与婴幼儿肠道发育不全、饮食不节制、辅食添加不合理等有关[5]。绝大多数的小儿肠套叠为特发性,临床症状多表现为急性腹痛、血便、恶心呕吐等,该病发病急、病情进展快,1~2 d内即可引发肠坏死,严重威胁患儿的生命安全[6]。

针对小儿肠套叠,临床多以保守治疗为主,常采用空气灌肠复位与水压灌肠复位,并均可取得较好的临床效果。但有临床研究表明,多数肠套叠患儿首次灌肠复位不易成功,需予以轻柔手法按摩[7],可能与按摩手法可缓解肠系膜及肠壁血管受压有关。另有临床研究表明,灌肠复位治疗后该病复发率仍较高,且存在不良反应。小儿肠套叠在灌肠复位治疗前可予以解痉、抗炎药物,缓解肠管水肿、炎症,提升灌肠复位的临床效果[8]。间苯三酚属临床中常用的解痉药物,具有较理想的亲肌性质,常用于泌尿、生殖道以及胃肠道疾病的治疗,且该药物不良反应较少,对新生儿及婴幼儿造成的不良影响可忽略不计,用药安全性较高,故属于改善肠套叠患儿肠管痉挛的较佳药物[9]。地塞米松则属于临床中应用较广泛的抗炎药物之一,对于减轻各类炎症、水肿、血管扩张、细胞浸润等具有显著功效。将上述2种药物联合用于小儿肠套叠灌肠复位治疗前期,可能会更有效地改善患儿肠管状态、控制炎症,有利于后续的治疗与预后效果。

黄仁映等[10]研究结果表明,试验组(采用间苯三酚联合地塞米松治疗)复位成功率(98.18%)高于对照组(87.27%),疾病复发率(1.82%)则低于对照组(14.55%),且复位成功时间、便隐血消失时间以及住院时间均短于对照组;不良反应总发生率(5.21%)低于对照组(18.18%);治疗后TNF-α、CRP以及IL-6水平均低于对照组。而本研究结果显示,观察组复位治疗成功率(95.92%)高于对照组(83.67%),治疗后2周疾病复发率(4.08%)则低于对照组(18.37%),且观察组复位治疗时间、便隐血消失时间及总住院时间均短于对照组,治疗后观察组血清CRP、TNF-α、IL-6水平及胃泌素、胃动素及神经降压素均低于对照组,不良反应总发生率(4.08%)低于对照组(18.37%),与黄仁映等[10]研究结果基本一致,充分证明了间苯三酚联合地塞米松治疗可提高小儿肠套叠灌肠复位治疗效果,能明显提高复位治疗成功率,降低疾病复发率,缩短治疗时间,减轻炎症,改善胃肠激素水平,且安全性较高。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。