城市公园老年人休闲活动参与度对幸福感的影响机制

2023-08-01周卫范少贞闫晨兰思仁

周卫 范少贞 闫晨* 兰思仁

全国第七次人口普查显示,中国60 岁及以上老年人口比例持续增加(占总人口的比例已超过18%)[1],老龄化问题愈发突出。生理机能衰退与社会参与度下降是老年人多种心理疾病(孤独症、抑郁症等)产生的重要原因。城市公园能够满足老年人提高身体机能、促进社会交往的需求,已成为支持老年人开展日常休闲活动的主要环境载体[2]。因此,作为一种能有效增进老年人健康福祉、实现幸福目标的生活方式[3-4],城市公园休闲活动在老龄化社会中具有极高的公共健康价值。

近年来,针对休闲活动与幸福感关系的研究逐渐增加,不仅着眼于不同类别活动参与度对幸福感的直接影响[5],还从个体需求与动机的视角分析两者关系路径的复杂性与间接性[6]。然而,已有研究大多以特定休闲运动项目为研究对象[7],鲜有以城市公园作为老年人日常休闲目的地的实证研究。休闲活动参与度与老年人幸福感之间存在较为复杂的影响机制,以往的研究大多关注休闲效益与满意度等因素的中介作用[8-9],忽视了老年人的健康和情感诉求。已有学者指出,恢复体验与积极情绪均是影响老年人幸福感水平的重要中介变量,能够有效揭示老年人幸福感提升过程中的身心健康收益与情感状态变化[10]。此外,老年人往往对经常到访的休闲活动场所具有依恋情感[2],因而由地方依恋所形成的特殊情感依附与记忆经验,为解释休闲活动参与度与幸福感的关系提供了重要研究方向。在休闲游憩领域,幸福感相关研究已经逐渐从宏观理论描述[11]扩展到微观实证检验[12],围绕休闲过程中幸福感的“水平测定”[13-14]、“影响因素与机制”[15-16]等进行了跨学科、多角度的分析。虽然地方依恋影响老年人幸福感的观点已得到多位学者支持,但大多研究主要聚焦于两者的相关性或单一中介效应方面[17],此类研究侧重于幸福感形成的连续心理过程,鲜有对地方依恋调节效应的探讨。基于此,本研究引入老年人的地方依恋情感作为调节变量,构建有调节效应的并联中介模型,并以福州市城市公园为案例进行模型验证,剖析老年人休闲活动参与度对幸福感的影响机制,探究恢复体验和积极情绪的中介作用,以及幸福感是否会受到地方依恋的调节而存在阈值效应。本研究试图构建新的理论框架,以期进一步丰富老年人幸福感的研究视角,为城市公园休闲环境的适老化更新与高质量发展提供理论指导。

1 相关理论

1.1 休闲活动参与度

凡是利用生活中空闲时间从事自愿性、建设性及娱乐性的活动行为皆可称为休闲活动,包括竞技、健身、参观、社交和亲子活动等[18]。本研究选取社交娱乐(棋牌、音乐与舞蹈等)、漫步赏景、休憩聊天与健身锻炼4 类符合老年人内在需求且得到广泛参与的休闲活动作为研究情境。休闲活动参与度反映了个体参与休闲活动的程度[19]。既有研究普遍采用问卷形式对具体的休闲活动类型、频率和时长等进行定量评价[6,20]。此外,有学者采用“休闲涉入”和“深度休闲”等心理学量表[7,21]进行评价,其本质上也体现了特定人群的休闲活动参与水平。本研究借鉴“休闲涉入”这一概念,将休闲活动参与度视作单维度变量,以衡量休闲活动的价值与地位,从侧面反映城市公园老年人的休闲活动认知与参与水平。

1.2 幸福感

作为衡量生活品质的重要指标,幸福感是个体在日常生活中具有的积极态度和情感的总和[10],常被划分为基于“实现论”的心理幸福感[16]和基于“享乐论”的主观幸福感[3]。张海霞等[14]指出:城市居民公园游憩幸福感由情感、认知(生活满意、自我效能等)以及社会(人际关系、社会认同等)3 个维度构成。然而,为方便测量并提高模型有效性,基于休闲视角的幸福感及其影响机制研究大多将幸福感整合为单维度变量[15]。据此,本研究关于幸福感的测量主要参考“情感—认知—社会”的多维度框架,对老年人的生活满意度和人际交往体验等主观认知进行评价。

1.3 恢复体验

恢复体验可以看作是人们在与环境的互动中,从以前的压抑状态中得到缓解并重新获得健康状态的过程,如压力缓解、注意力提升等[22-23]。恢复体验的作用机制主要建立在3 个理论的基础上:注意力恢复理论[24]、压力缓解理论[25]和资源保护理论[26]。其中,注意力恢复理论关注自然对认知功能的恢复效能。Korpela 等[27]基于该理论构建的恢复性效益量表(restoration outcome scale, ROS)已被应用于相关研究中[28]。因此,本研究关于恢复体验的测量主要参考ROS。

1.4 积极情绪

关于情绪的不同的划分方法,Watson 等[29]将情绪分为积极和消极2 个互相独立的维度。积极情绪是个体对外部刺激进行肯定评价的意识状态,这一状态渗透到休闲体验中,具有提高个体内在驱动和行为能力的特性[30-31]。研究表明,积极情绪与环境体验中某种需要的满足相联系[32],而休闲活动能够满足个体亲近自然、自我完善与社会交际等现实需求,促进积极情绪的产生[33]。据此,在本研究中积极情绪被定义为个体通过休闲活动获得身心满足和成长收益时感知到的一种暂时愉悦。

1.5 地方依恋

地方依恋作为一种特殊的人地情感现象,强调了个体情感需求与环境情境之间的辩证关系[34]。学术界对地方依恋的测度存在多种观点,其中较多学者将地方依恋视为个体对特定环境的情感性联结所产生的物质依赖与心理认同的总和,并由此将地方依恋划分为地方依赖和地方认同2 个维度[35-36]。地方依赖被视为物质环境资源与个体功能性需求的匹配程度;地方认同则指个体在自我认知、价值观念和理想信仰的持续引导下,与所处实体环境或所具有的象征属性建立情感联结。在城市公园中,老年人通过多种休闲活动与公园建立起了情感联系并逐渐加深,形成地方依恋[2]。

2 研究假设与理论模型构建

2.1 休闲活动参与度对老年人幸福感的影响

根据目标理论,个体目标和价值取向是获得并维持幸福感的主要因素。人们通常在某些动机的驱使下选择特定休闲活动,如培养良好的习惯、保持乐观的心态等。因而休闲行为与心理的参与度能否满足这些动机成为获得幸福感的关键[37]。Li 等[38]研究发现,休闲活动的持续参与有利于缓解个体生活、工作压力并建立良好的社会关系,从而使人获得较为显著的幸福感。就老年人群体而言,休闲活动参与是老年人通过社会活动或个体活动实现自身价值的重要方式,有利于其重新认识自我并保持生命的活力[39]。研究表明,深度参与休闲活动能够提高老年人的生活满意度与幸福感[40-41]。基于此,本研究提出研究假设:休闲活动参与度对老年人幸福感有正向影响(H1)。

2.2 恢复体验的中介作用

研究表明,休闲活动中产生的恢复体验与幸福感之间具有高度的内在联系[42]。Kang等[43]认为优美的自然环境具有缓解压力、消除疲劳的作用,由此产生的恢复体验是提高幸福感的重要手段。陶裕春等[6]指出老年人参与休闲活动的意义在于过程中的持续肢体活动和脑力活动可以促进身心健康、提升幸福感。此外,从休闲效益出发,在休闲过程中产生的生理效益、心理效益及社交效益都被认为是一种积极的恢复体验,并在休闲活动和幸福感的关系中具有中介变量的性质[8]。基于此,提出研究假设:恢复体验在休闲活动参与度和老年人幸福感之间起到中介作用(H2)。

2.3 积极情绪的中介作用

个体目标达成所获取的休闲效益与满足感,能够增强积极情绪,而积极情绪的核心目标是帮助人们获得幸福感[30]。拓展建构理论指出,积极情绪能够通过拓展个体认知和行动范围,补充消耗的心理资源并极大地增加安宁感和幸福感[44]。陈怡琛等[45]通过对森林游憩者的研究强调了积极情绪的重要性,并提出积极情绪正向显著影响幸福感。Moon[46]的研究表明,自然旅游情境下个体积极情绪对其生活质量具有显著正向影响。此外,还有研究指出老年人持续参与休闲活动能够建立新的角色定位、获取足够的社会支持,从而产生积极情绪,间接促进幸福感的提升[4]。基于此,提出研究假设:积极情绪在休闲活动参与度和老年人幸福感之间起到中介作用(H3)。

2.4 地方依恋的调节作用

地方依恋的形成可以增强个人对环境的归属感,减轻焦虑,进而促使积极行为和心理感受的产生[2]。老年人对公园的依恋情感反映了客观环境对个人物质与精神需求的全方位满足,不仅能显著影响恢复体验和积极情绪的测度[47],还与幸福感之间存在密切联系。现有研究大多以地方依恋作为幸福感的前因变量,然而与其他人群不同,老年人对外在环境的变化更为敏感[48],在具有归属感的熟悉环境中往往更易产生幸福感[2]。因此,在老年人幸福感的影响机制中,地方依恋的调节效应更值得探究。基于此,对地方依恋的研究将从地方依赖与地方认同2 个维度[35-36]提出以下假设:地方依赖能调节恢复体验、积极情绪的中介作用(H4a、H4b);地方认同能调节恢复体验、积极情绪的中介作用(H5a、H5b)。

2.5 理论模型构建

自我调节理论认为,个体在接受事物刺激的过程中会通过认知评价产生相应的情感响应与行为表现[41]。因此,休闲活动参与度可被视为知觉的评价变量,恢复体验和积极情绪可以作为个体情感的响应变量,而幸福感可以作为情感唤醒的结果变量。与此同时,个体对环境的情感依恋水平可能在情感“响应—结果”的过程中发挥调节作用。基于此,本研究构建了一个有调节的并联中介效应模型(moderated mediation model,图1)。

3 研究过程

3.1 研究区域

福州市位于中国东南沿海的闽江下游地区,截至2021 年,全市共建有52 个主要的城市公园[49]。笔者综合考虑公园的地理分布、老年游客流量和建成时间等情况,选取了西湖公园、左海公园、闽江公园、温泉公园、金牛山公园、于山风景名胜公园、鹤林生态公园和牛冈山公园为研究样地进行调查。

3.2 研究对象

选取在上述8 个城市公园中进行休闲活动且年龄在60 周岁及以上的老年人为研究对象,并在征得其同意后进行问卷调查。考虑到可能存在老年人阅读问卷比较吃力的情形,必要时调研组成员逐一念出问卷题项与答案,确保受访者在充分理解题项的基础上作答,从而提升问卷的信效度及有效率。

3.3 问卷设计

参考现有的成熟量表并结合城市公园具体情景进行本次调查的自填式问卷设计。预调研于2021 年10 月1 日在西湖公园中进行,基于分析结果剔除部分题项并对问卷中难以理解的题项进行修改,形成正式问卷。其中,休闲活动参与度的测量设置5 个题项[7-8];恢复体验量表设置5 个题项[27];积极情绪量表设置4 个题项[46];地方依恋量表设置7 个题项[35];幸福感量表设置5 个题项[14,16]。以上量表题项均采用李克特7 级量表进行测量。此外,问卷还包括受访者的人口统计及一般出游特征的题项,以选择题形式进行作答。

3.4 数据收集与分析方法

2021 年10 月10 日—11 月7 日,依据便利抽样法,调研组在上述8 个公园中共派发问卷650 份,回收633 份,剔除无效问卷,共收集有效问卷597 份。有效样本中,女性的比例(53.8%)较高;年龄以60~65 岁为主(32.0%);在受教育程度方面,高中或中专及以上学历者达61.1%;在出游特征方面,同伴多为朋友(41.5%);访问频率多为每周1~3 次(33.0%);停留时间多在2~3 h(32.3%)。

数据分析方面,运用SPSS 23.0 和AMOS 23.0 软件进行量表的信效度与模型适配度检验,通过构建结构方程模型检验变量之间的影响关系,并采用SPSS Process V3.5 组件对有调节的中介模型进行分析。

4 数据分析与结果

4.1 信效度分析

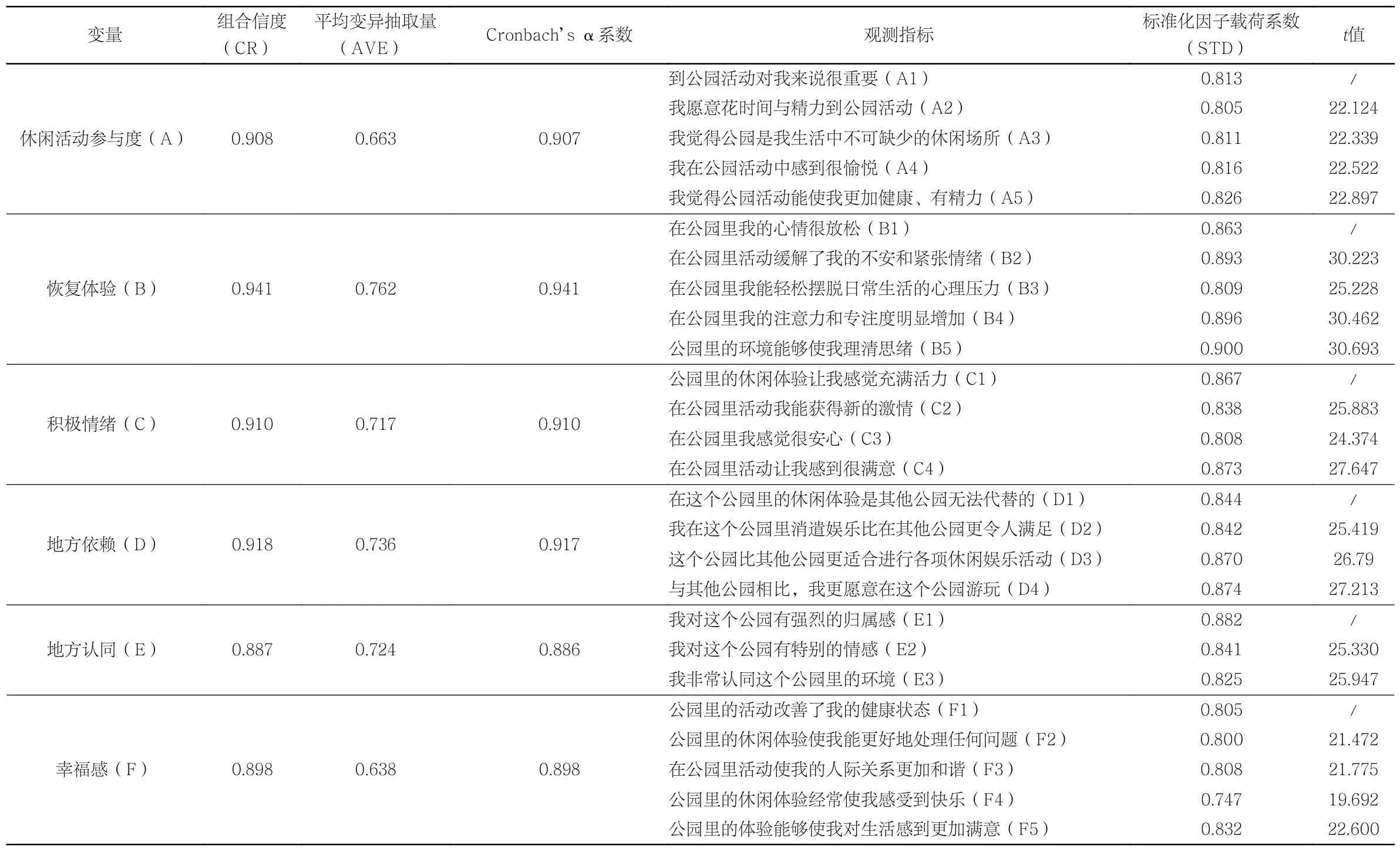

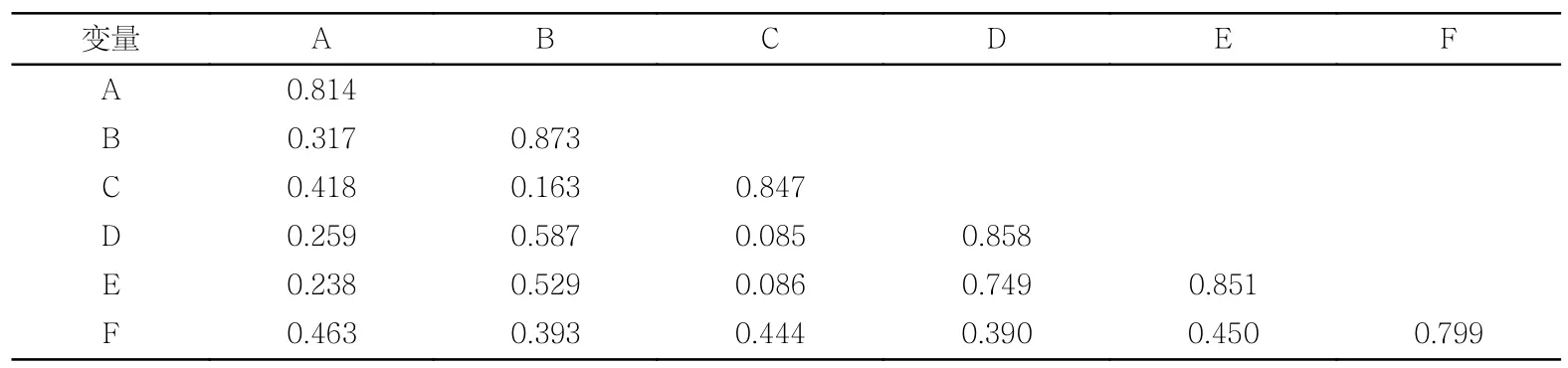

根据信效度分析结果(表1),各变量的Cronbach’s α 系数在0.886~0.941,均大于信度判断标准0.8,数据具有良好的内在信度。在验证了各变量均符合正态分布规律的基础上,通过极大似然法(maximum likelihood estimation, MLE)对各变量进行验证性因素分析。26 个观测指标的标准化因子载荷系数(STD)在0.747~0.900,均大于理想标准0.7;各变量的组合信度(CR)均符合大于0.7 的标准;平均变异抽取量(AVE)均大于0.6,且AVE 平方根均大于该变量与其他变量的相关系数(表2)。以上结果表明各量表具有良好的收敛效度与判别效度,满足基本的评价要求。

表1 量表的信度系数及收敛效度分析结果Tab.1 Analysis results of reliability coefficient and convergent validity of the scale adopted

表2 量表的判别效度检验结果Tab.2 Test results of the discriminant validity of the scale adopted

4.2 中介模型检验

本研究通过 bootstrap 法 (sample=5 000 次 )并采用定义估计(defined estimands)的方式检验中介模型中路径系数的显著性。模型适配度分析显示,卡方自由度比值χ2/df=2.03,近似均方根误差RMSEA=0.042,符合检验标准;绝对适配度指标(GFI、AGFI)与增值适配度指标(CFI、NFI 和TLI)均大于0.9,表明样本数据与研究模型具有良好的适配度。

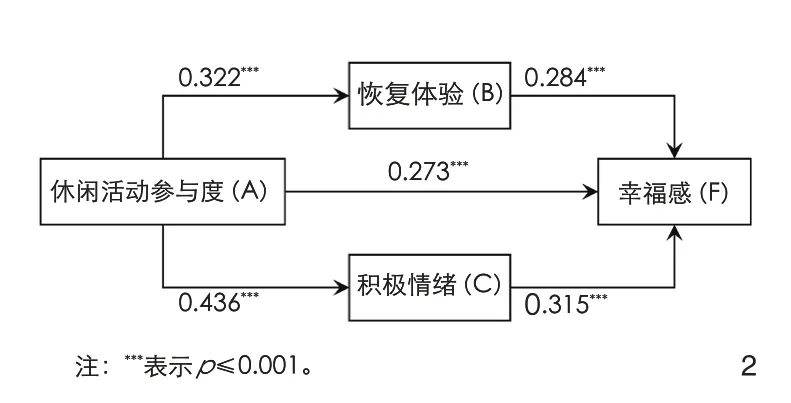

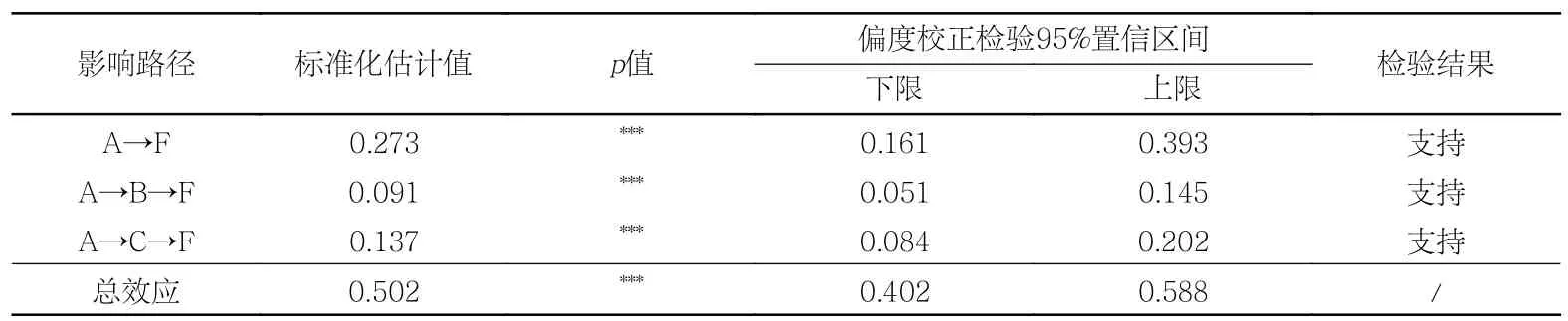

在AMOS 23.0 软件中,采用MLE 对构建的中介模型进行参数估计可获取影响路径的标准化估计值(β)和p值,从而判断变量之间的因果关系并检验研究假设是否成立。中介效应的检验结果表明:休闲活动参与度对幸福感的直接效应(β=0.273)、以恢复体验为中介变量的间接效应(β=0.091)、以积极情绪为中介变量的间接效应(β=0.137)、总效应(β=0.502)均在p≤0.001 水平上显著(表3,图2)。因此,休闲活动参与度能直接或通过恢复体验和积极情绪的中介作用间接正向影响老年人幸福感,即研究假设H1、H2 和H3 成立。

2 中介模型检验结果Test results of mediation model

表3 Bootstrap 检验结果Tab.3 Test results of Bootstrap

4.3 有调节的双中介模型检验

根据研究假设,在中介模型的后半段分别引入调节变量地方依赖和地方认同,采用SPSS Process 组件的Model 14 进行标准化下有调节的双中介模型分析。为深入剖析调节变量的作用机制,本研究通过Johnson-Neyman技术进行简单斜率检验,以选点法取得带95%置信区间(CI)的中介效应及其被调节后的变化情况,从而进行非标准化下调节区间的判断[36]。

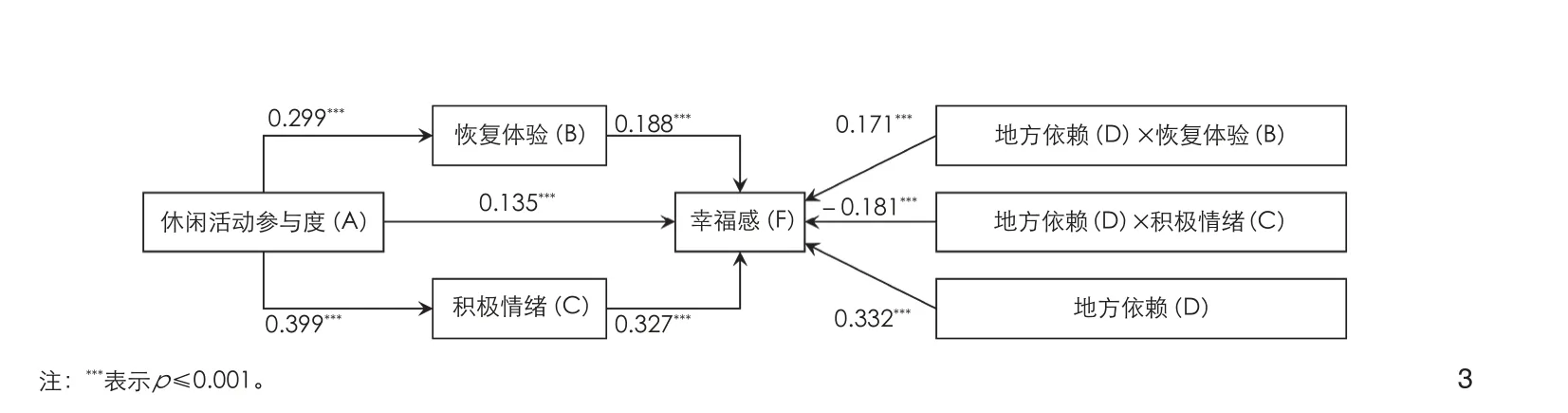

4.3.1 地方依赖的调节效应

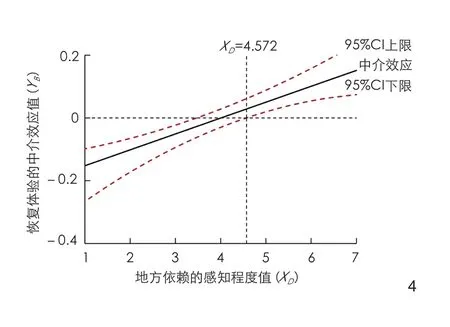

在休闲活动参与度对幸福感的影响机制中,恢复体验和积极情绪起到的中介作用受到地方依赖的调节(图3)。当恢复体验为中介变量时,地方依赖与恢复体验的乘积项显著正向影响幸福感(β=0.171),表明地方依赖能显著促进恢复体验对老年人幸福感的影响,从而正向调节恢复体验的中介效应,假设H4a 成立。进一步的简单斜率检验表明,地方依赖调节恢复体验中介效应的极小值为4.572(图4),即当地方依赖的感知程度值(地方依赖量表中不同题项得分的平均值,XD)小于4.572 时,置信区间(CI)包含0,恢复体验的中介效应值(YB)不显著。当积极情绪为中介变量时,地方依赖与积极情绪的乘积项显著负向影响幸福感(β=−0.181),表明地方依赖能够削弱积极情绪对老年人幸福感的影响,从而负向调节积极情绪的中介效应,且调节积极情绪中介效应的极大值为6.141(图5),假设H4b 成立。

3 地方依赖的调节效应检验结果Test results of the moderating effect of place dependence

4 地方依赖调节下恢复体验的中介效应Mediating effect of recovery experience under the moderation of place dependence

5 地方依赖调节下积极情绪的中介效应Mediating effect of positive emotion under the moderation of place dependence

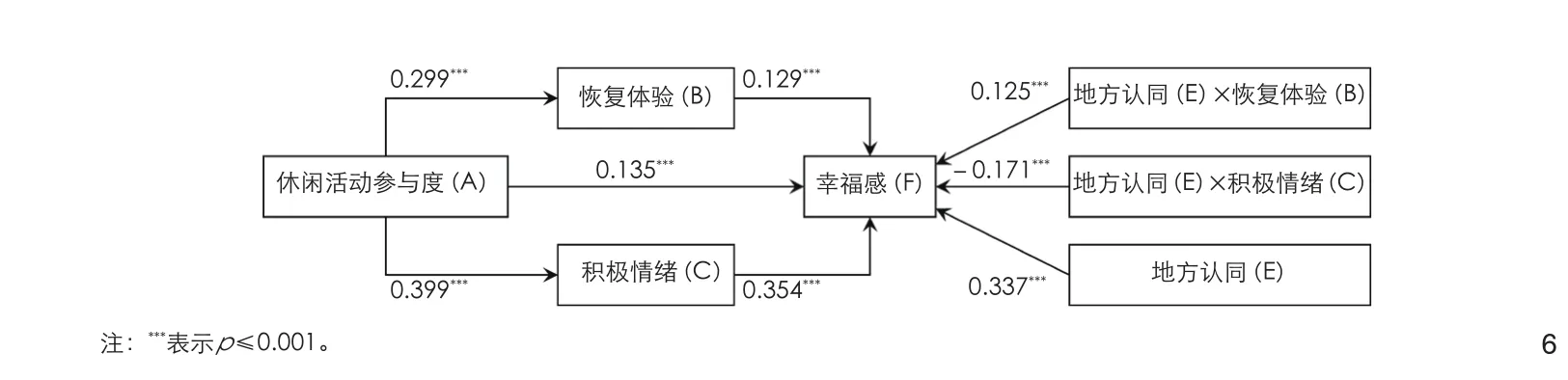

4.3.2 地方认同的调节效应

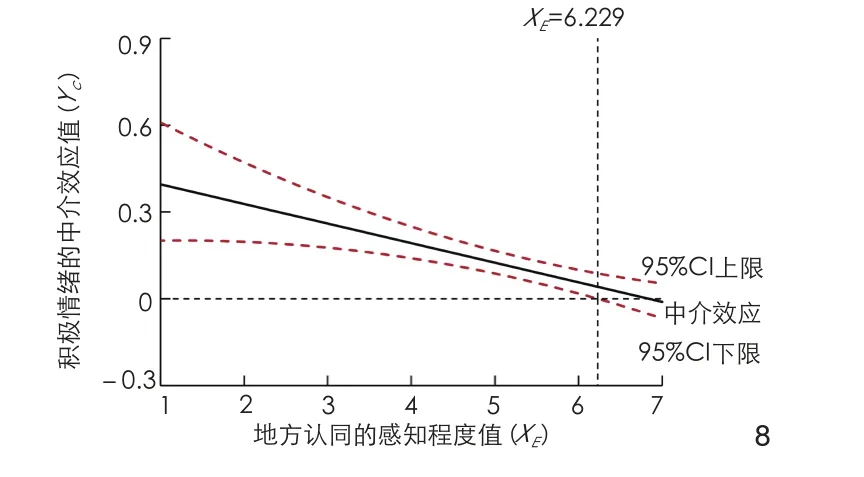

根据地方认同的调节效应检验结果(图6),当恢复体验为中介变量时,地方认同与恢复体验的乘积项显著正向影响幸福感(β=0.125),表明地方认同能够显著促进恢复体验对老年人幸福感的影响,从而正向调节恢复体验的中介效应,其调节恢复体验中介效应的极小值为4.669(图7),假设H5a成立。当积极情绪为中介变量时,地方认同与积极情绪的乘积项显著负向影响幸福感(β=−0.171),表明地方认同显著负向调节积极情绪和老年人幸福感之间的关系,从而负向调节积极情绪的中介效应,其调节积极情绪中介效应的极大值为6.229(图8),假设H5b 成立。

6 地方认同的调节效应检验结果Test results of the moderating effect of place identity

7 地方认同调节下恢复体验的中介效应Mediating effect of recovery experience under the moderation of place identity

8 地方认同调节下积极情绪的中介效应Mediating effect of positive emotion under the moderation of place identity

5 讨论

本研究从老年人休闲活动参与度出发,重点验证了恢复体验和积极情绪的中介效应及地方依恋对这2 个中介变量的调节效应,揭示了休闲活动参与度对老年人幸福感的影响机制。

5.1 休闲活动参与度直接或通过恢复体验和积极情绪间接正向影响幸福感

分析发现,城市公园老年人休闲活动参与度对幸福感具有显著的正向影响,与前人的研究结论一致[6,40],进一步证实了积极的公园休闲活动可提升老年人的幸福感。老年人在公园环境中经由高质量的休闲娱乐与审美感知,既能促进身心健康,又能通过群体性活动促进人际交往[50],因而在公园环境范围的休闲体验是老年人实现幸福目标的重要途径,这也凸显了城市公园作为老年人日常休闲环境的重要性和必要性。此外,恢复体验和积极情绪是休闲活动参与度对老年人幸福感影响机制中重要的中介变量。这一结论延伸了前人的研究[10],为休闲活动与老年人幸福感的关系研究提供了新的中介变量。随着更频繁地访问城市公园,当老年人通过休闲活动获得的生理、心理恢复体验和积极的情感体验足够强时,休闲期望能够得到满足,并将这种认知与心理收益转化为有利于推动幸福呈现的具体行动,如更积极的自我感受和人际交往[51],该结果也呼应了“心理幸福感”理论的核心内涵[14]。值得注意的是,分析发现积极情绪比恢复体验的中介效应更强。由调查结果可知,选择公园作为休闲目的地的老年人较多结伴而行,因而老年人在休闲活动中,经由交互的地方体验及在此收获的人际关系和群体认同,强化了老年人对公园的满意度和积极情感,也会相应增加幸福感。

5.2 地方依恋显著正向调节恢复体验的中介效应

本研究发现,在休闲活动参与度对幸福感的影响机制中,恢复体验和积极情绪起到的中介效应不是恒定的,会受到地方依恋的影响并存在调节阈值。其中,地方依恋能够提高恢复体验对幸福感的影响,从而进一步正向调节恢复体验的中介效应。城市公园是老年人参与休闲活动与社会交往的公共空间,当公园的自然环境、物理设施等功能属性能满足老年人的活动需求时,会促使其对公园产生功能性依赖;同时,老年人在休闲过程中的体验、互动和感知以及在此期间形成的人际关系和群体认同,则进一步强化了老年人对公园的功能依赖和情感联系,从而构成老年人的地方依恋[2]。这种对公园的情感认同和心理归属,促使老年人形成一种“主人翁”的意识,使其在交友聊天、锻炼身体中获得更好的恢复体验。此外,地方依赖对恢复体验的中介效应的正向调节能力更强,这可能与地方依赖的形成机制有关。公园的功能属性更易给老年人带来满足感,从而激起他们的恋地情结;而地方认同的形成往往需要长时间交互的地方体验,并与自身文化和价值体系产生共鸣。此外,分析发现地方依恋的调节效应存在阈值区间,即当地方依恋的感知程度在一定阈值范围外,恢复体验的中介效应未能通过显著性检验,即恢复体验的中介作用消失。

5.3 地方依恋显著负向调节积极情绪的中介效应

调节效应检验的结果表明,地方依恋能够削弱积极情绪对老年人幸福感的影响,从而负向调节积极情绪在休闲活动参与度与幸福感的关系中的中介效应。基于Wiley 等[52]的观点,具有较高地方依恋水平的游客对地方具有深厚的情感认同与归属,他们往往更加注重休闲娱乐所带来的身心健康收益;而具有较低地方依恋水平的游客则对游憩场所有更强的探索欲,以期获得积极的情绪体验。因此,随着地方依恋水平的提高,积极情绪对老年人幸福感的影响逐渐减小,从而削弱了积极情绪的中介效应。此外,分析表明当地方依恋的感知程度在一定阈值范围外,积极情绪的中介效应未能通过显著性检验,即积极情绪的中介作用消失。

6 结论

由上述讨论可知,提高老年群体的休闲活动参与度不仅是城市公园适老化更新的重点,也是影响老年人幸福感的关键因素。因此,在今后的改造和更新时应充分考虑到老年人的休闲需求与活动特性,从供给侧出发实现老年人休闲期望与环境质量相匹配的目标,提高老年人的休闲活动参与水平。

此外,对于地方依恋水平较高的老年群体,如因在附近生活、工作而经常到访公园的老年人,恢复体验发挥的中介效应较高,城市公园管理应重点提升老年人的恢复体验。1)充分利用自然环境促进老年群体心理恢复。园区的景观设计应减少与环境不协调的人工景观,加强自然景观的管理与维护,创造更多接触自然的机会。2)合理诱导老年人进行体力活动促进生理恢复。一方面,合理的动线设计可提高内外部空间的连通性、渗透性,诱发更多的通过型行为(如散步、慢跑等);另一方面,公园应提供充足的健身活动场地与设施,以便开展丰富的园林康养活动,使老年群体获得更高的健康效益。

对于地方依恋水平低的老年群体,应重点提升老年人积极的情感体验:1)针对老年人更注重休闲场所安全性与便捷性的心理特质,园区应在进一步优化道路系统的同时,提升管理服务水平,增设适老型公园休闲娱乐设施,如在老年人休憩活动区域增设桌椅,尽可能满足老年人的活动需求;2)在强化各项基础性服务上,公园应提高休闲过程的趣味性,如结合老年群体的喜好,组织开展棋牌娱乐、音乐舞蹈和主题摄影等趣味活动,提升老年人的精神活力和满意度,从而更好地提升其幸福感。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

文中所有图表均由作者绘制。