长三角沙地圩田类型分布识别与形态特征分析

2023-08-01崔子淇郭巍

崔子淇 郭巍*

沙地圩田主要分布于长江下游沿江地带,是古人围垦江边滩涂和江中新涨沙洲的产物。这些江岸边新淤生的土壤含有丰富的有机质,相当肥沃,加上水利设施的逐步完善,具有较好的农业耕种和灌溉条件,生产力较高。正如李本樟所说:“其滨江一带为圩田,设堤防而立斗门以司吐纳,往往称沃壤。”[1-2]①明洪武(1368—1398)年间“人水争地”的现象愈演愈烈,人与自然的矛盾也日益尖锐。人们在长江两岸利用涨滩围垦,先后在马驮沙、刘海沙、太平州垦殖,建设排水河道。位于长江以北的如皋县(今如皋市),其县志中也有关于境内永兴圩、复兴圩、百盛圩等150 余座圩区的文字记载,20 世纪中期前沿江便已形成狭长的圩区地带[3]。

长三角地区是中国圩田景观分布较广、类型多样、发育完善的典型地区,目前的研究主要集中在太湖平原、里下河平原、宁绍平原和皖东平原东部地区,内容涉及类型划分[4]、农田水利[5-6]、管理分工[7-8]、农业经济[9-10]、风景营建[11]等多个方面。但由于沙地圩田以线性分布的形式跨越沿江地区的多个县市,不同地区的景观形态差异较大,相对独立分散的史志文献和图纸资料仍需系统性梳理整合,因此国内外学者对于沙地圩田的关注度较低。长三角沿江地区发育形成的时间跨度较大,各时期自然条件与社会环境存在差异,不同背景下的生成机制导致了沙地圩田景观形态的多样化。从类型学的观点来看,人类建成环境的形成是一个与自身特征息息相关的连续过程,而且这种特征是可以识别并归类的[12]。机器学习类人工智能具有强大的遥感图像识别能力,可以替代人脑劳动来提升研究效率和准确性[13],目前在土地覆盖与利用分类[14-18]、城市肌理识别[19]、景观肌理识别[20]等研究应用中取得了一定的成果。

本研究以江流摆脱山体约束的起点南京作为长江三角洲的顶点[21],采用基于卷积神经网络(convolutional neural networks, CNN)的SegNet 语义分割网络模型对历史遥感图像中的沙地圩田分布范围进行预测,结合历史地理学、类型学、社会学等学科对识别结果进行判断,从风景园林的角度对沙地圩田的景观形态分类进行研究,对于长三角沿江地区保护历史文化遗产、建设生态廊道、促进地区全面协同发展具有重要意义。

1 沙地圩田类型划分与案例分析

沙地圩田主要分布于新三角洲平原,为长江沿岸近2 000 年来形成的冲积平原地带[22]。长江入海口由于受到科氏力的作用,北侧河道属于涨潮流性质,上溯的泥沙大多不能被落潮流带入大海,于是江中暗沙逐渐发展成为沙洲。这些沙洲最终会与北岸相连,南侧江面仍然会孕育出新的沙洲并不断重复上述过程[23]。其总体特征是北岸沙洲并岸,南岸边滩扩展,河道逐渐向东南偏移并束狭[24]。

沙地圩田便是在长江江流所携泥沙淤积成沙洲滩地后人工围垦而成,《王祯农书》中对于其特征给予了详细的记载:“或滨大江,或峙中洲”,四周种植芦苇蒹葭用以保护堤岸,“或中贯湖沟,旱则平溉,或傍绕大港,涝则泄水”,因此没有旱涝之忧,还可利用江潮进行自流灌溉[25]。

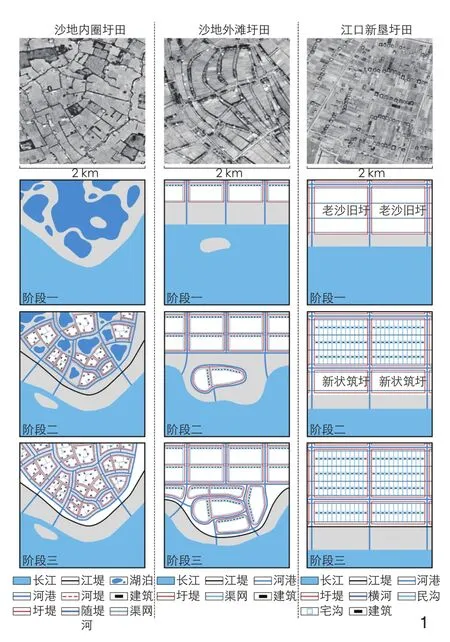

本研究选用的数据资料来源于美国地质勘探局(United States Geological Survey, USGS)“锁眼”遥感影像数据,型号为KH-5 ARGON 卫星系统,成像时间是1966 年9 月27 日,空间分辨率为138 m。此外,还选用1908 年的1/2 万南洋实地测量司测绘地图,1917 年测绘、1945 年印刷的1/5 万民国军事委员会测绘地图,1937 年的1/10 万日本陆地测量部测绘地图,以及本研究内容和地区相关的其他舆图资料等。通过查找历史文献资料,将长三角沿江地区各县志记载中符合上述沙地圩田景观特征的区域进行整合与梳理,比对历史测绘地图和20 世纪60 年代“锁眼”遥感影像,依据沙地圩田不同的生成机制和景观结构,初步划分3 种类型:沙地内圈圩田、沙地外滩圩田、江口新垦圩田(图1)。

1 沙地圩田的形成机制与形态结构Formation mechanism and morphological structure of sand flat polders

2 沙地圩田的典型案例Typical cases of sand flat polders2-1 瓜洲地区沙地内圈圩田Inner sand flat polders in Guazhou area2-2 扬中地区沙地外滩圩田Outer sand flat polders in Yangzhong area2-3 海门地区张芝山镇附近新垦圩田Newly reclaimed polders near Zhangzhishan Town in Haimen area

3 语义分割结果与人工修正过程Semantic segmentation results and manual correction process3-1 标记数据Tagged data3-2 SegNet 分割结果SegNet segmentation results3-3 置信度聚类分析Confidence cluster analysis3-4 人工目视解译结果Results of manual visual interpretation

4 沙地圩田区域分布特征与水网发育动力Regional distribution characteristics and water network development dynamics of sand flat polders4-1 长三角地区岸线演变过程Evolution of shoreline in Yangtze River Delta4-2 长三角地区3种类型沙地圩田的分布Distribution of three types of sand flat polders in the Yangtze River Delta4-3 区域尺度下3种类型沙地圩田水网密度和聚落分布Water network density and settlement distribution of three types of sand flat polder at regional scale

1.1 沙地内圈圩田——瓜洲地区

沙地内圈圩田于沿江内陆地带较为常见,是由发育基本成型的沙洲和大面积滩涂沙地内部的低洼荡地加以围垦而成。如晋(265—420 年)时露出水面的瓜洲区,成为长江镇扬河段中四面环水的马蹄形沙洲,岛上逐渐形成渔村、集镇;唐(618—907 年)前期,因北侧曲江淤塞而向北并岸。

瓜洲内部河流湖泊纵横,水网可分为河港和沟渠2 个等级。河港由潮沟发育演变而来,部分河港的河堤旁还掘有随堤河,这些河堤随着河港自然形成的方向逐渐连接成封闭的圈环型。随着堤坝的层层累积,堤内湖泊水位开始下降,逐渐沼泽化,人们围绕着这些小型湖泊进行再围垦,在圩田内部再开凿沟渠引水灌溉。2~3 户住宅组成的聚落组团连同半包围状宅沟零星分布于沟渠的末端。据清光绪(1875—1908)年间县志记载,当岸线较为稳定时会在外围筑江堤,彼时环绕沙洲的堤岸被称为“箍江大岸”,当瓜洲向北并岸后仅保留南侧江堤,堤上会设闸、坝、涵,用以连通江水、河港和田畴,成为除河堤、圩堤以外的第三道防洪线[26](图2-1)。

沙地内圈圩田各个地区的沙洲、滩地发育条件不同导致开垦后的水网形态存在差异,河道沟渠密集蜿蜒无固定形态,聚落组团分布的空间离散程度较高,通过测算“锁眼”遥感影像得出河网密度区间为11~19 km/km2。

1.2 沙地外滩圩田——扬中地区

沙地外滩圩田紧邻长江,是对江中发育中的小沙洲和江岸边新淤涨沙地围垦的结果,其特点是滩地的淤积与人们的围垦同时进行。如扬中地区最初只是东晋时期(317—420 年)浮出江面的几个小沙洲,江两岸人们到沙洲种植芦苇围垦岸线,宋(960—1279 年)时形成近30 km 长的沙洲群,众多小沙洲逐渐连成一片。清咸丰五年(1855 年)黄河北归,江中泥沙增长较为稳定,其余大小沙洲陆续浮出水面,清末民初(1900—1920 年)扬中陆地的雏形形成,统称太平洲[27]。

每个江中沙洲都存在一个岛核,即沙岸稳定后最先被围垦的区域,在江中泥沙持续淤积的过程中,在旧圩堤外再次形成稳定沙地后还利用同样的方法围垦,层层向外推进,直至圩区与其他沙洲、岸线相接,呈明显的环型或条带型肌理。扬中圩区由多个沙洲合并而来,因此存在多个较为复杂的环状结构[22]。圩堤间会留出河港用以灌溉排水,利用低平的地势和江水涨潮,沙地外滩圩田可进行江水的自流灌溉。扬中圩区四面环江,在各个小沙洲逐年不断淤涨扩张的过程中,形成完善的河港水系,直至20 世纪初共有大小河港水道270 余条,通江港口80 余个。聚落择高而就,在圩田内远离江面的内侧圩堤上呈线性分布,部分房屋也会在建筑周围开挖宅沟(图2-2)。

由于沙地外滩圩田各个时期的围垦环境不同,东西圩区的河道密度差异较大,然而它们的水网布局皆呈环状或平行的条带状,聚落随水网同样呈线性分布,测量“锁眼”遥感影像后可知由河道沟渠划分的圩田单元比例区间为1∶3~1∶8,面积区间为0.2~3 km2。

1.3 江口新垦圩田——海门地区

江口新垦圩田常见于江海交接之地,江口新涨的沙岛滩涂稳定后筑圩固土。海门地区沙洲群于清乾隆(1736—1795)年间相继在东洲和东布洲2 个古沙洲以南沉积[28],并于道光(1821—1850)年间向北并岸[29],直到19 世纪末期岸线才趋于稳定,共有大小各异的40 多个沙洲被围垦。

江口新垦圩田的形成机制与沙地外滩圩田较为相似,不同点在于其“沙-状”结构[30]。“沙”也称“老沙”,脱盐开垦时沙洲已发育至一定规模,《海门厅图志》中记载官方采用45 个沙洲并岸前的区域范围来进行“沙”的单位划分[31],每单位“沙”包含多个圩田。而“状”形成于“沙”的四周,可沿用“沙”的水系排盐,此时单个圩田的规模与沙地外滩圩田接近。圩堤内利用水洞使内外水系相通,水闸控制潮汐往来。圩内东西方向开挖1~3 条横河,南北向每隔50 m 左右掘1 条民沟。民沟的方向一般与沙洲主轴及横河垂直,是人们为了方便排水灌溉、利用遗留潮沟所掘,同时还起到进一步分割圩田的作用。这些沙洲在形成时主轴各异,不同沙洲形成圩区之间的倾角略有不同,致使最终圩与圩之间的民沟的方向存在明显差异,水网交错纵横。圩区内河道和民沟可划分出数个长条矩形农耕单元,每个单元内都有至少1 个建筑组团和用于蓄水养殖的小型宅沟(图2-3)。

江口新垦圩田整体水网布局呈网格状,圩田内每个农耕单元受原有圩区限制,尺寸各不相同,通过测算“锁眼”遥感影像可知圩区比例区间为1∶4~1∶10,面积区间为0.5~3.0 hm2。

2 基于SegNet 网络模型的沙地圩田分布范围预测

图像的语义分割需要对图像中的每一个像素从语义上进行分类,将同类别的像素归为一类标签,分割结果即图像中相同类别的像素呈现同种颜色。CNN 可通过很深层的神经网络提取目标图像高度抽象的语义特征,并在该图像上进行像素分类,进而获得图像分割的结果[32],其中SegNet 网络模型是风景园林研究中使用频率最高的CNN 图像语义分割工具[13]。SegNet 网络模型由Badrinarayanan等[33]提出,它是一种深度对称的卷积编码解码架构,编码过程缩减输入图像位置信息和空间维度并提取图像更深层特征,解码过程恢复位置信息和空间维度并对图像进行分割。

2.1 数据读取与预处理

本研究将初步确定的3 种类型沙地圩田的典型圩区作为原始数据进行标记:沙地内圈圩田(选取瓜洲圩区,面积约162.38 km2);沙地外滩圩田(选取环状和条带状均包含的扬中圩区,面积约215.46 km2);江口新垦圩田(选取最先类条田化的张芝山镇附近圩区,面积约137.38 km2,图3-1)。为了增加图像识别的准确度,选取部分水面、山体等较明显的非圩田地区作为对照数据,面积约2 843.16 km2。将选取的4 种类型遥感图像数据切割成像素为256×256 的图片并增强图片数据的丰富度,最终训练集图片数量为65 536 张,测试集图片数量为5 000 张。

2.2 SegNet 模型构建与训练

构建SegNet 网络模块,完成各层的参数设置,卷积核大小为5,步长为1,边界填充为2。定义优化器,设置损失函数,设置学习率0.001,模型训练迭代次数设置为1 万次,每100 次迭代进行1 次测试集准确率检测。最终训练集准确率达到95%,测试集准确率达到93.5%。

2.3 遥感影像的分割

沙地圩田主要集中在沿江新三角洲平原,因此将长三角地区历史遥感地图的识别范围界定为西至南京,东至黄海,北至泰州,南至上海金山区[34](面积约64 350 km2)。将处理完成的遥感图像数据依次输入模型进行预测,最终得到3 种类型沙地圩田的分布图(图3-2)。

2.4 分割结果的人工修正

长三角本身就是湖荡交错、水系纵横的辽阔平原,模型预测的结果除了存在遥感地图清晰度导致的误差外,还会误判水网形态与沙地圩田高度相似的区域。因此,本研究将参考数据集与标签的置信度数值聚类分析结果(图3-3),使用人工目视解译技术,根据上文总结的关于沙地圩田的基本概念、分布特征、景观特征等信息,对预测的结果进行判断和修正(图3-4)。

3 沙地圩田区域分布特征与水网发育动力

自然地理环境的变迁是3 种类型沙地圩田生成机制与分布特点差异的主导性因素(图4-1、4-2);政治经济等人为因素的介入,是导致单一类型沙地圩田在自西向东开垦过程中水网密度和聚落分布产生变化的主要原因(图4-3)。

3.1 早期内陆地带的沙地内圈圩田

沙地内圈圩田主要分布在长三角平原的沿江靠近内陆地区,由于冲积平原的岸线具有东扩特征,东部圩区的形成时间要普遍晚于西部。此类型圩田最早于3 世纪形成于安徽省中部皖水入江口沿江地带,《读史方舆纪要》卷二六载:“孙吴时屯皖口,得谷数万斛,即此圩也……”[2]根据长三角平原岸线演变过程可初步推断,此类型圩田最晚形成于南通附近扶海洲、胡逗洲与古沙嘴之间的长江泓道。从3 世纪开始直至10 世纪,古泓道在沙洲并岸淤积成低洼平地后[35-36]②,深槽仍保持一定的水深而成为湖泊,其间有河流贯通,直至17 世纪中叶仍残留串珠状湖泊,人们的围垦活动也在持续进行。

不同区域的沙地内圈圩田因形成时间和空间的跨度较长,景观形态略有差异,但景观结构无明显变化。由于早期长江携带的泥沙量均衡,人口数量增长稳定,因此整体的水网结构与聚落密度、空间离散度都较为接近。

3.2 中晚期滨江地带的沙地外滩圩田

沙地外滩圩田均分布于内圈圩田外侧的沿江区域,比同区域范围内的内圈圩田形成时间晚。在长江岸线推移的过程中,江中大小沙洲坍塌,淤涨接连不断,开始逐渐由西向东束狭,因此该类型圩田也是自西而东形成的。长三角起点处南京河段的江中沙洲从7 世纪开始出现[37],此后不断有沙洲浮出江面,历经坍塌、淤涨、稳固和并岸的过程。沙地外滩圩田的东部端点位于常熟滨江地带,18 世纪初常熟西北江中陆续出现沙洲,赵翼有诗《望寿兴沙》云“沙洲涨出海中央,争筑圩田在渺茫”,这些沙洲直至19 世纪中期才完全与南岸相连,至此向东再无此类圩田景观的踪迹。

以扬州—镇江为分界,东部的沙地外滩圩田水网和聚落密度远高于西部地区。原因是南宋建安二年(1128 年)至清咸丰五年(1855 年)黄河夺淮,扬州东部的三江营便是黄河、淮水并流的入江口,700 年间黄河携带的大量泥沙导致长江河床淤积速度显著加快。此时长江下游人口数量因政治经济等原因也开始激增,快速淤涨的肥沃滩地成为人们竞相围垦的地带,致使沙地圩田的开垦速度也远高于往日,聚落水网密度明显增高。

3.3 晚期入海口地带的江口新垦圩田

江口新垦圩田分布于长三角地区最东侧的江海交接处,形成时间最晚。13 世纪中晚期随着长江入海口几个大型古沙洲的并岸,稳固的古沙嘴岸线扩展到了今启东市以东区域[38-39]③。17 世纪末长江主泓南移,江北岸开始大量涨积,古沙嘴以南江中开始有新的沙洲出现,最初这些沙洲相互不连接,滩地发育也较为不稳定[40],只有崇明沙洲出现了少量的圩田开垦。18 世纪初崇明沙洲上居民首来海门地区垦殖,此后长江入海口地区沿江新垦地渐成村落,海门地区人口数量在这一时期大幅增长[41]④,至20 世纪中期沧海变为万顷良田。

江口新垦圩田,水网聚落结构由西向东密度逐渐提升且愈加规则化。受地理环境的影响,江口地带沙地的稳固与开垦呈自西向东发展的趋势,在地貌发育的同时人口也迅速增长。由此可见,该类型圩田自西向东水网聚落结构的密度提升与各个时期人口数量的增加有明显的相关性。同时,越靠近东部滨海地区的土壤含盐量越高,更加密集的水网也有助于利用潮汐促进土壤脱盐。

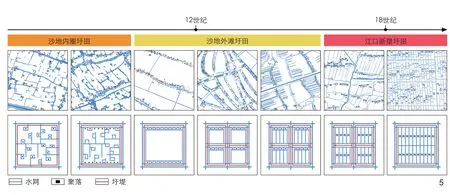

4 沙地圩田景观营建智慧

通过取样分析,发现3 种类型沙地圩田所呈现出的景观结构存在历时性演变特征,古人依据不同时期的自然环境,采取了对应时间切片相对安全、高效的开垦模式,体现出沙地圩田景观营建的环境适应性特点(图5)。

5 时空变迁下的沙地圩田景观结构演变过程Evolution of the landscape structure of sand flat polders under spatio-temporal evolution

12 世纪以前,长三角地区的泥沙淤积量和人口增长速度都较为稳定,人与自然处于相对平衡的状态,人们还只是在缓慢地寻找开垦滩涂沙地的最优解。因沿江滩地湖荡密布且围垦效率低,沙地内圈圩田的聚落零散分布于圩区内密集无序的沟渠两侧,沟渠连接着宅沟呈现矩形闭合状,留一个缺口用于出入。随后人们发现邻近圩堤与河道更便于交通往来,于是聚居方式也发生了转变,圩内仍留存沟渠和宅沟的痕迹,但建筑已迁至圩堤两侧,呈线性分布。这种景观结构与早期的沙地外滩圩田一致,然而由于开垦方式的转变,圩区内不再出现密集的沟渠水网。

12 世纪初黄河夺淮,淮水伴随着大量泥沙一同泻入长江,河床与沙洲的快速淤积给人们提供了重塑自然的空间。沙地外滩圩田水网自西向东的逐渐密集化便是开垦速率加快的体现,长三角东部南通地区开始出现用于给土壤排盐降渍的民沟,景观结构也与早期的江口新垦圩田较为接近。

18 世纪初长江主泓南移,长江入海口地区岸线与沙洲逐渐连成一片,此时人口出现爆发式增长,人们开始急切地与江海争夺土地,水网密度更高且更加规则化。由于江口地区的土壤需要系统性排盐,只有当沙洲的岸线稳固且水系成型后才能集中开垦,因此“老沙”圩区的体量较大,需多开东西向横河排水。聚落也不再依赖主要河道呈线性分布,而是在民沟与横河划分的土地单元内择中分布。

结合沙地圩田区域分布特征与水网发育动力研究,通过取样分析和自西向东的空间轴向归纳总结,可以看出该类型圩田的发生、演变、发展与滩地发育程度、泥沙淤积速率、人口增长速率、潮汐影响范围等因素息息相关,多因素驱动的生成机制体现了沙地圩田的环境适应性特征,即中国古代劳动人民在不断适应自然的基础上利用自然、改造自然,呈现出相对成熟的动态平衡发展状态。

5 结论

本研究通过梳理历史文献资料中对于沙地圩田生成机制和分布位置的相关记载,比对“锁眼”遥感影像和历史地图,结合案例分析判断长三角地区沙地圩田呈现3 种类型形态特征。利用基于CNN 的SegNet 语义分割网络模型对沙地圩田的分布范围进行预测,人工目视解译后得出最终的分布结果,并分析沙地圩田的区域分布特征和水网发育动力。长三角地区在过去的数千年间一直持续向东扩张,因此沙地圩田的形成时间、开垦位置各不相同,它们的景观结构也随着时间和空间的变化呈现动态性演变的趋势,充分体现出沿江地区传统人居环境营建与自然系统之间相互选择、相互适应的过程。研究表明类型学归类方法适用于区域尺度下的沙地圩田类型划分与形态特征分析,再配合机器学习类人工智能可以更高效地识别各类型圩田的分布范围,为长三角地区沙地圩田的空间营建、社会结构、遗产保护等进一步研究提供依据,也可为今后类似的乡村景观研究提供经验和参考。

注释(Notes):

① “其”指代安徽池州一带的长江,此处于孙吴时期(229—280 年)就出现了对于江边沙地围垦的记载,详见参考文献[1][2]。

② 西汉(公元前202—8 年)时古沙嘴东侧沉积了扶海洲,并于东汉(25—220 年)时与北岸相接,详见参考文献[35]。东汉末年胡逗洲于此时的岸线东侧浮出水面,在5 世纪发育成东西长40 km,南北宽15 km 的沙洲,10 世纪与北岸沙嘴并接,致使北岸古沙嘴伸到南通余西附近,详见参考文献[36]。

③位于胡逗洲南侧的东布洲于五代时期(907—960 年)才浮出水面,北宋时期(960—1127 年),南布洲出现于东布洲以西,详见参考文献[38]。13 世纪中晚期,南通东部海门市境东洲、东西布洲等沙洲与南通东境相接,使北岸古沙嘴到达今启东市以东,详见参考文献[39]。

④ 据2014 年《海门市志》记载:海门地区1672 年人口仅为2 200 人,即使19 世纪末连续的洪涝灾害导致人口锐减,20 世纪初期人口数量也已达到620 392 人,详见参考文献[41]。

图片来源(Sources of Figures):

图1~5 由作者绘制。