城市八景中的流域山水营建智慧研究

——以汉江沿线(湖北段)为例

2023-08-01王之羿覃远陈期钰万敏

王之羿 覃远 陈期钰 万敏*

1 研究背景

1.1 山水营建智慧的研究

钱学森先生于1990 年首次提出“山水城市”,认为山水城市是将中国山水诗词、中国山水画、中国古典园林建筑融合为一体的城市[1],强调城市建设与自然山水结合,让每个市民都生活在园林之中[2],由此开启中国传统山水营建智慧重新认识之门,其学术影响持续延伸至山水城市实践、园林城市、生态城市、生态智慧甚至公园城市等领域[3-5],在城市与聚落2 个层面对上述领域有一定深入探究。

在城市山水营建智慧方面,学者们大多以历史城镇为对象,从不同角度总结其山水营造经验,探究“山—水—城—人”和谐共生的空间特色和实践策略。如张虹[6]从城市选址、山水格局、标志建筑、人文空间4 个方面总结了吴航古城具有的“环视全局、山城相望、建标营势、崇文尚武”的营建智慧;刘斯萌等[7]总结了桂林自然山水空间引导城市景观有机生长、控制城市景观空间形态,构成城市景观格局的价值;王越等[8]分析了古青州城在城池择址与营建、防洪与生产生活结合的水系梳理、景观塑造以及“八景”意境4 个方面的山水营建智慧;杨锐[9]提出的中国古代山水营建智慧的核心是“天地与我并生,万物与我为一”,强调“时空制宜”的人地和谐关系,即“敬畏山水自然的保护、依存山水形势的规划、遵循山水规律的治理、取法山水形意的设计”。这些思想观点对本研究有重要的启发意义。然而至今鲜有专门的城市八景之山水营建智慧的探讨,这凸显了本研究的先进性与拓展性。

1.2 八景的研究简述

八景是明清府州县志记载的惯例,也是古代中国普遍推行的一种风景评选与营建制度,主要反映在地方志的“舆图”“形胜”“地理”“古迹”或“艺文”5 个部类中,包括八景条目以及诗、图、文4 种表达形式[10];由于明清时八景的甄选是以县邑为基本单位,并在县(市)域空间范围内进行的,这与当代“城市”的范畴一致,故本研究以“城市八景”概之。八景最早出现于东晋时的道教经文中,是指行道受仙时最佳的八方自然气色与景象,所择之景的数量一般为8、10 或12 等偶数,尔后被官儒统治阶层借用到现实世界,并发展成为中国古代城镇典型自然和文化景观的集称[11]。之所以以“八”景为基数来指代“十”“十二”甚至“十六”景,与宋代宋迪绘、米芾诗序的“潇湘八景”在中国古代产生的广泛影响密不可分[12]。国内有关八景的研究较为丰富,主要以八景诗歌、绘画的创作、技艺和文化传播为主导,还有关于地方八景的形成、变迁、自然与人文内涵方面的研究,其余零散研究还分布在局地八景的典故、民俗、点位、舆图、气象、方志体例、遗产及构景特色与规律等方面[13-20]。而本研究以系统性视角,立足汉江流域的13 组城市八景,研究其山水营建智慧价值,以期探寻流域山水特色保护之道。

1.3 汉江沿线的城市及其方志八景

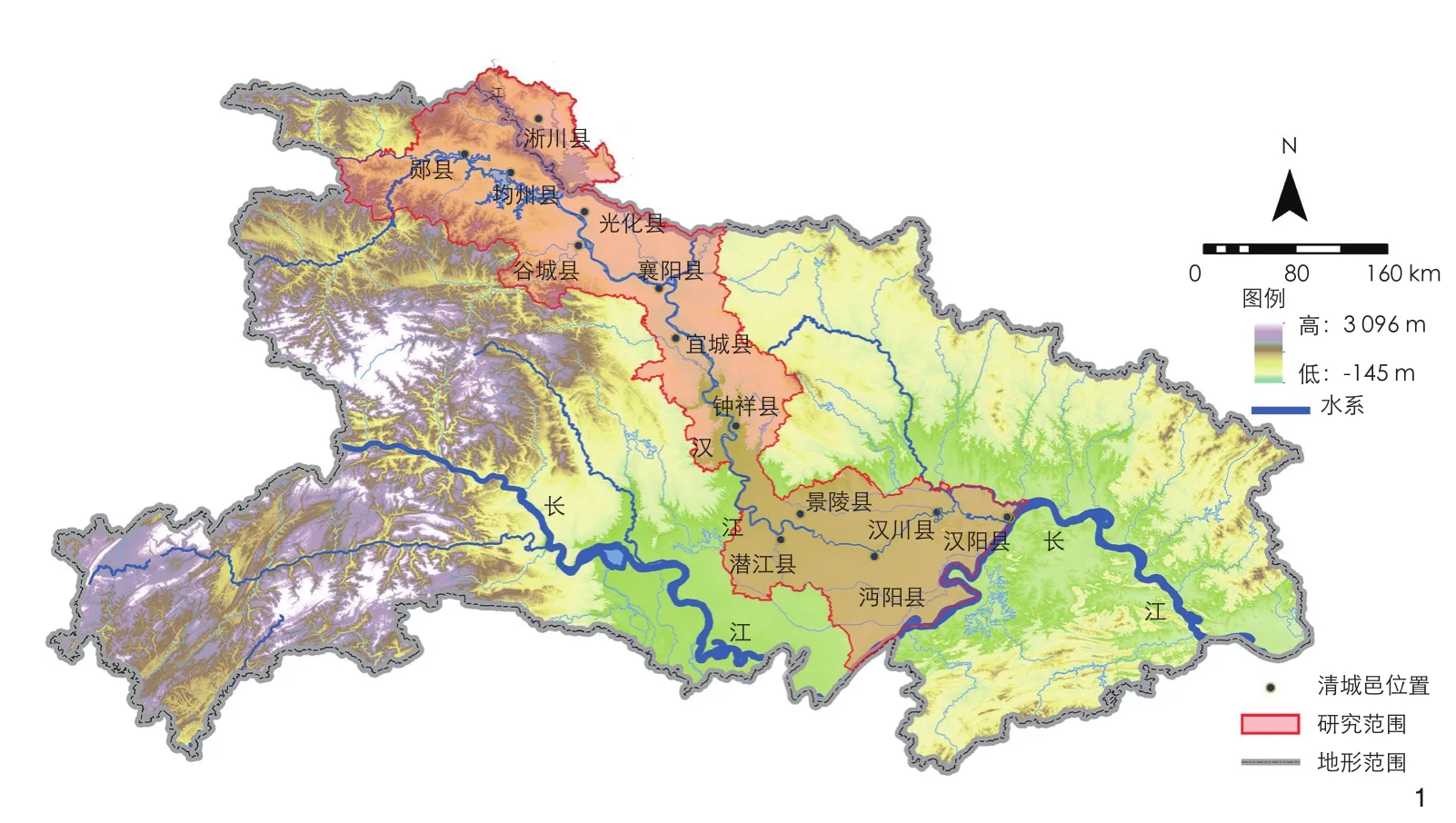

汉江是长江最大的支流,由西边的秦巴峡谷进入湖北省,过郧阳折向东南,至丹江口被大坝拦蓄形成库区,再经荆山、大洪山形成丘陵河谷地带,最后由钟祥碾盘山倾泻至一马平川的江汉平原。汉江沿线(湖北段)共流经13 个清代府州县(包含河南淅川县),流经的城市行政区域总面积约39 700 km2(图1,表1)。

1 汉江沿线城市行政区划范围Administrative divisions of cities along Han River

人类滨水择居的习性,以及依托流域进行物质贸易、人员流通、文化传播的特点,使流域成为人类较早熟知并可利用的国土空间,故而也是山水营建智慧的重要表现舞台。城市八景作为流域文化传播理论的群集性风景,是中国古代城镇广泛评选或约定俗成的一种本域风景集合,是见证流域风景变迁的山水营建智慧。本研究立足流域城市八景聚类,具有从城市片段和组合风景来分析局地或整体流域山水营建智慧的双重价值;而汉江流域(湖北段)的大河文明性质,以及上、中、下游具有的高山峡谷—湖网平原—湖泽丘陵等鲜明的空间变化,极大丰富了流域山水营建智慧的内涵,其典型特征又可为其他流域的类似研究提供对比印证。“流域”有枝干网络状的“广义流域”与主干状的“狭义流域”之分,本研究中的汉江沿线(湖北段)属“狭义流域”范畴。

由于汉江沿线(湖北段)城市八景以清代县志记载最为完备,故将当代行政区划与清代行政疆域叠加,形成由13 个府州县的114 个景目组成的清代汉江沿线(湖北段)八景集合,揭示其中的流域山水营建智慧(表1)。

2 城市八景是流域局地山水特色的表征

山水营建智慧是人类在人居环境营造中彰显“天人合一”“时空制宜”思想的产物,城市八景文化即该类智慧的表达。就汉江沿线(湖北段)的城市方志而言,城市八景是流域局地地舆形势的诗意转述,具有“以人为胜”的特点,赋予了平原地区山水特色、彰显出人杰地灵,蕴含以“时空周正”组织局地山水、以“内聚外控”顺应局地自然等的丰富内涵。

2.1 城市八景是流域局地山水形势的诗意转述

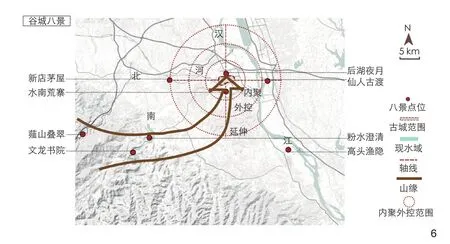

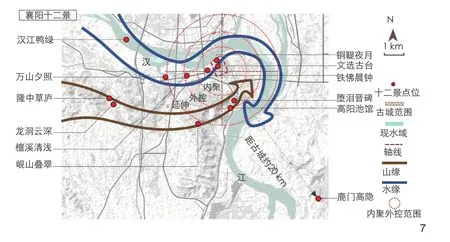

所谓“形势”亦曰“形胜”,是指城市选址与营造强调“其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多”等人与自然相互借助的条件与因素[34]。城市八景对此有良好的呼应(图2),以襄阳十二景为例说明。

襄阳自然山水形势体现为“檀溪带其西,岘首亘其南,汉水如带萦乎东北,楚山若屏峙乎西南”[26]。襄阳十二景中有“檀溪清浅”“岘山叠翠”“汉江鸭绿”“隆中草庐”四景与自然山水形势直接呼应;另有“高阳池馆”“堕泪晋碑”“万山夕照”“龙洞云深”与之间接呼应。襄阳十二景近七成景目反映了城市山水形势,故而成为普及“形势”特色的重要工具。与城市形势对自然山水赋予的战略高度与严肃地位不同[35],城市八景借助“叠翠”“清浅”“鸭绿”等诗意描述来呈现山水特点,这使“形势”变得平易近人,并使人在寓教于乐中接受“形势”特色。

汉江沿线(湖北段)的城市八景对局地形势的诗意转述还体现在郧县、均州县、宜城县、景陵县、潜江县、沔阳县、汉阳县等城邑中。如汉江沿线(湖北段)最上游的郧县,其形势为“溪流湍激、崖径险崎”[21],而郧县十景以“天马岩高”“摘星坡峻”“龙滚滩声”等转述形势;中游的景陵县、潜江县、沔阳县地区的形势“地势平旷,无险阻可恃”[32],对于如此高度同质化的山水,城市八景重点针对城市景观或水景给予形势转译,如沔阳八景的“丙穴钓秋、东泽红莲、三澨波光、沧浪渔唱”;至下游汉水与长江汇流之处,其形势为“滔滔江汉,首冠汉阳”,“天连吴楚、地控荆襄,吞云梦之辽阔、接洞庭之混茫”[33],汉阳十景中有“大别晚翠”“凤山秋兴”“官湖月夜”“金沙落雁”“鹦鹉渔歌”“江汉朝宗”与之直接呼应。汉江沿线城市八景对局地形势的诗意品鉴,将具有国土战略高度的城市形势转变为诗意的山河风景,这使城市八景成为认知、弘扬并普及山水形势特色,甚至是培养国家精神意识的重要教化阵地。

2.2 城市八景赋予平原区段的同质化山水以特色

汉江沿线(湖北段)的上游空间大起大落、山水特色鲜明,一进入景陵县、潜江县、沔阳县地区平原河段,其山水空间则趋于同质化,这使当地官员认为需借助人文积淀来“休风颢气”以彰显其山水的人杰地灵[36]。这里在历史上是云梦古泽的核心地带,景陵十景组诗是由唐代本土大诗人皮日休创作的,这也是笔者在当今江汉平原首次发现的一组历史上最早的城市八景诗。该组十景可能存在于宋至道(995—997)年间假托皮日休之名缀景的疑问[30],即便如此,这千年之疑也丝毫不影响其在江汉平原以完整性与延续性而拔城市八景头筹之地位。景陵在此后各朝代不断有城市八景、十景更新,但均被方志重修者认为“嫌重见余,并庸俗可删”[30]。皮日休的高深造诣与影响力使景陵十景保存至今,甚至其前四景还被明清两代《增广贤文》作为山水营建优秀范例引述而影响全国[37],故景陵十景延续至今是以皮日休“为胜”的结果。而在古云梦泽核心的潜江与沔阳两地,虽“一望平原旷野”却有“清溪山色”“五峰山色”之美,殊不知这是文人隐士抒“五岳含方寸”而“参奇石为五,以像五岳”臆想的结果[32]。正因如此,山水空间同质化的江汉平原才变得“钟灵毓秀”,成为“灵秀湖北”的核心。

2.3 城市八景反映流域局地山水格局的特征

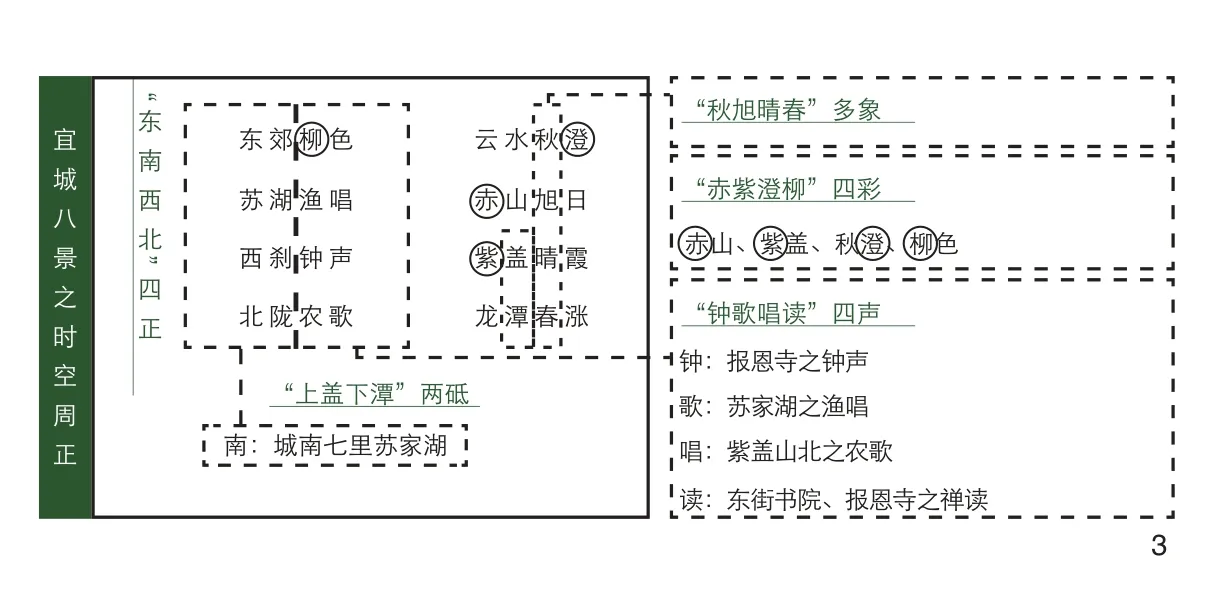

以汉江沿线城市方志为依据,结合城市八景中的生态智慧考析研究[12],以及2021 年Landsat 8 卫星影像图反映的古城形迹,笔者探讨汉江沿线(湖北段)13 个城市中的八景点位与分布,并将其标注于区域地形图中。对13 组城市八景格局进行聚类分析,其总体特征可归结为“时空周正”。所谓“时空周正”,即城市八景的布设表现出对自然山水的方位、气象、时节以及声景等的均衡响应,像“宜城八景”便隐含着“东南西北”四正、“上盖下潭”两砥、“赤紫澄柳”四彩、“秋旭晴春”多象、“钟歌读唱”四声等对自然山水时空格局均衡的组织利用智慧(图3)。城市八景格局追求“时空周正”的思想来源于道家行道受仙时对四面八方景色的要求,故而城市八景有其营造规制。由于城市所处的自然、人文环境各异,城市八景在实际营造中表现出格局上的“法无定法”[12],呈现出结合流域自然山水进行适地调节的“内聚外控”的特征,而这也是城市八景顺应自然山水营造的智慧所在。

3 宜城八景的“时空周正”特征The characteristic of “regularity of time and space”of the “Eight Scenes of Yicheng City”

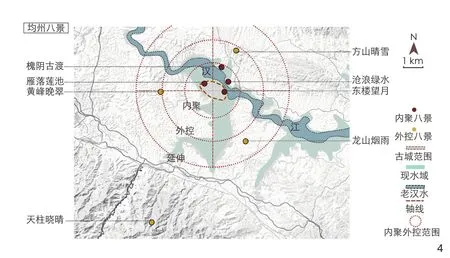

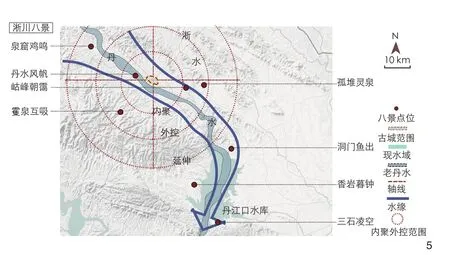

所谓“内聚外控”,即城市八景的大多景目围绕中心城区的公共空间布局,其余景目则依自然山水廊道、地理标志、特征地等布设(图4),该特征在汉江沿线的均县、宜城县有典型体现。“内聚”即景目紧密围绕人居环境核心,“外控”又可分为“水缘串景”“山缘串景”“山水呈景”“散点式”4 种。淅川八景在保证大多景目紧密围绕人居环境核心“内聚”的同时,其余景目则顺应对城市有重要影响的丹水河道两岸延伸布设,呈现出“水缘串景”的格局特征(图5),该特征的沿线城市数量最多,还包括郧县、沔阳县、潜江县、汉阳县、光化县五地,从而成为鲜明体现城市八景顺应流域山水营建的智慧所在。在汉江河道西岸的谷城县,城市稳定需仰仗北支武当山山脉与南支荆山山脉在西北—东南方向的流域高地,故而其谷城八景便顺应该低矮岗丘边缘布局,并呈现出“山缘串景”的特征(图6),具有该特征的城市还有景陵县。而在山水环境兼优的襄阳,其襄阳十二景借山又靠水的布设,表现出综合性的“山水呈景”布局特点(图7)。而在河道不稳定且平旷的汉川县、沔阳县,历史上城市因洪灾多次移位变迁,其城市八景则错落分布于湖泽之间,呈现为无规律的“散点式”空间格局(图8),这种缺乏规律的城市八景格局属较为特殊的案例。

4 汉江沿线城市八景的“内聚外控”特征The characteristic of “internal gathering and external control”of the Eight Scenes of the cities along Han River

5 汉江沿线城市八景的“水缘串景”特征The characteristic of “scenery connection with water”of the Eight Scenes of the cities along Han River

6 汉江沿线城市八景的“山缘串景”特征The characteristic of “scenery connection with landform”of the Eight Scenes of the cities along Han River

7 汉江沿线城市八景的“山水呈景”特征The characteristic of “scenery rendering by mountain and water”of the Eight Scenes of the cities along Han River

8 汉江沿线城市八景的“散点式”特征The characteristic of “decentralized multipoint”of the Eight Scenes of the cities along Han River

城市八景在保持“时空周正”规制的同时,而又衍生出“内聚外控”“水缘串景”“山缘串景”“山水呈景”等特征。这不仅反映了城市八景对自然山水利用的核心思维与灵活调适的关系,也使之超脱一般的山水营建手法与技巧,而成为具有流域人居环境营造特色的山水大智慧。

3 城市八景是顺应流域山水格局营造的产物

中国传统山水营造强调“依存山水形势的规划、遵循山水规律的治理、取法山水形意的设计”[9],城市八景作为以山水空间为主导的中国传统人居环境营造的古代规制充分印证了这一点。立足汉江流域,山水营造的规制表现在城市八景高度呼应汉江沿线的山水格局,以及成为流域风土特色的场景集萃2 个方面。

3.1 城市八景高度呼应汉江沿线的山水格局

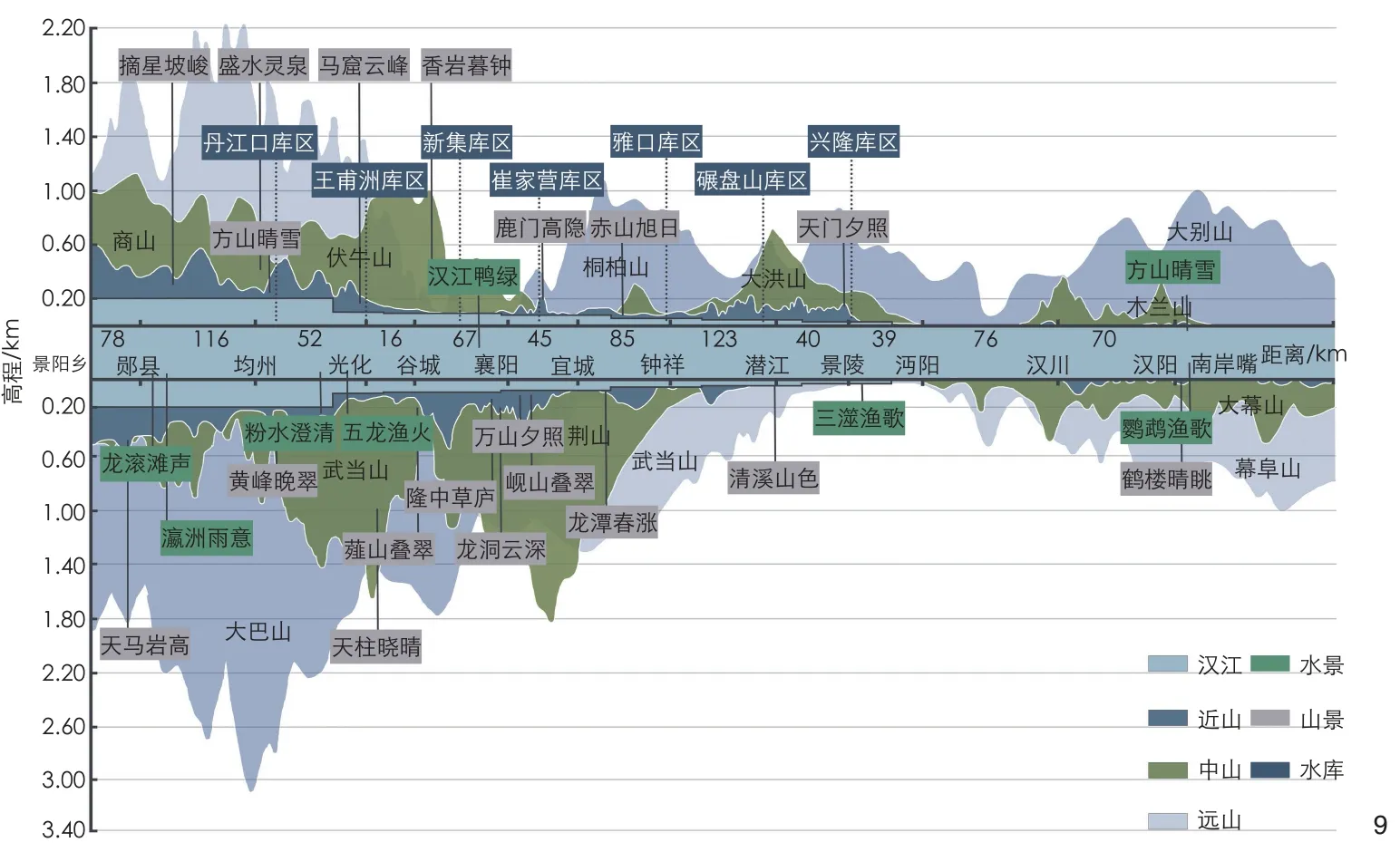

笔者将汉江沿线(湖北段)的山水风景格局概括为“大山大水、大起大落,西高东低、左屏右庭,昆仑三级、毓秀苍灵”(图9)。汉江作为长江最大支流,拥有与黄河比肩的流量,其湖北段上游左岸为秦岭,右岸为以神农架为代表的大巴山系,故曰“大山大水”;其两侧地势从海拔3 106.2 m的神农顶[38],降至海拔28.8 m 的汉口[39],3 077.4 m 的巨幅落差可谓是“大起大落”;汉江左岸的山势连绵,由秦岭、伏牛山、桐柏山、大洪山、大别山衔接为一道屏障,而右岸则有直通洞庭湖的缺口——两湖洼地,故可谓“西高东低,左屏右庭”;汉江沿线近观有“十堰”①、岘山、隆中、屈家岭、佛子山、奓山、龟山等蕴含人文积淀的低山丘陵,中观有伏牛山、武当山、大洪山、大幕山等的中山风景,远观更有秦岭、大巴山、桐柏山、大别山、武陵山、幕阜山等高山远景作衬托,三者一道构成汉江沿线类“昆仑三级”的层级跌落;山川峻岭之苍茫,沟谷溪涧、湖沼塘渠之秀美,再有此处才俊佳人辈出,故而用“毓秀苍灵”概括。

9 汉江(湖北段)流域山水格局Landscape pattern of the Han River (Hubei section) basin

汉江沿线(湖北段)的山水空间格局特征在城市八景中有鲜明呼应。在该区段的城市八景中山景和水景数量分别为42、44 个,在114 景目中的占比分别为36.8%、38.6%;山水景目在各城市的占比由上游至下游,山景数量呈现由50%至34%至32%的递减,水景数量呈现由31%至39%至43%的递增,这与其沿线空间的山水格局高度呼应:“大山大水”特征有“天柱晓晴”与“江汉朝宗”印证;“大起大落”之势通过“天马岩高”“平塘古渡”得以对比;“西高东低”之势有“摘星坡峻”“金沙落雁”可以体现;“毓秀苍灵”则有“书堂出相”“岵峰朝霭”“隆中草庐”予以展现。

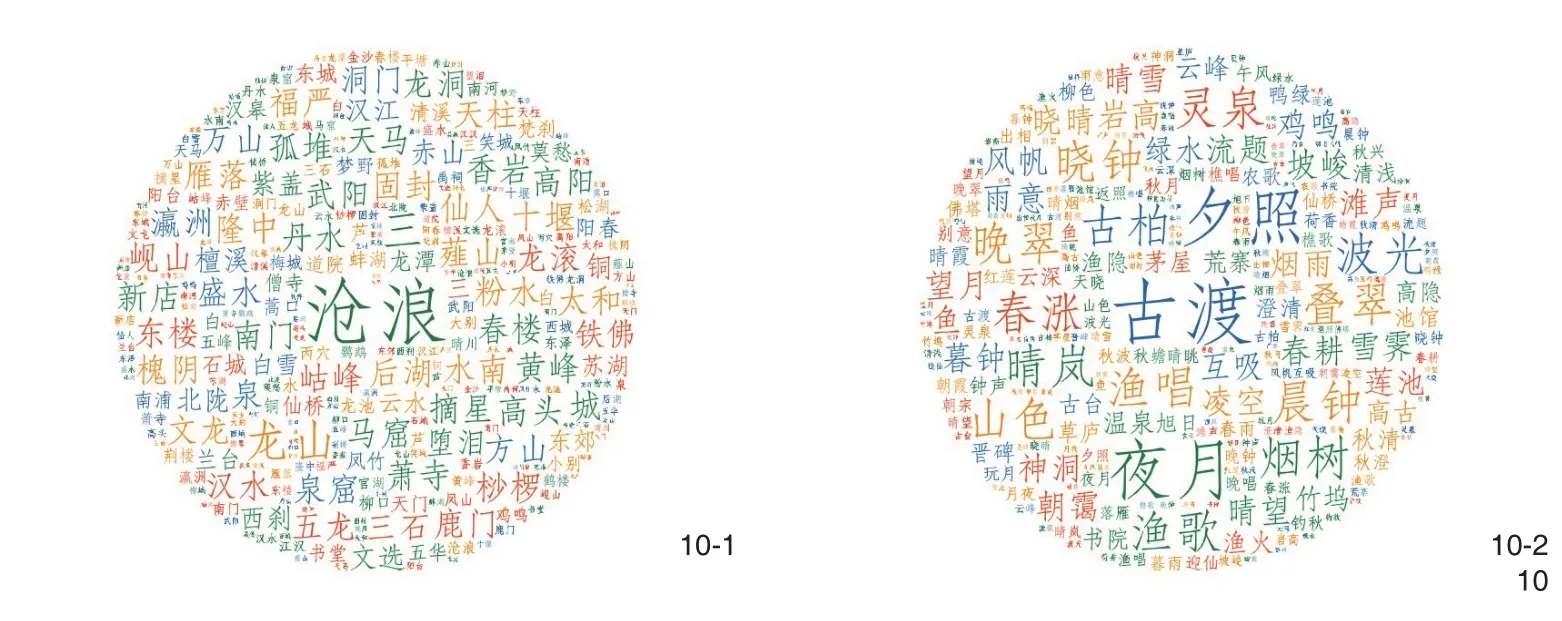

3.2 城市八景是流域风土特色的场景集萃

风土是一个地方自然与人文环境的总况,反映了人与自然山水长期互动形成的风格与面貌[12]。笔者将汉江沿线(湖北段)的城市八景按“得景地”和“景致”分别分析其词频(图10),排序第一的得景地为“沧浪”,排序第一的景致则为“古渡”。该结果体现出城市八景蕴含的内在乡土地域特质。汉江沿线(湖北段)具有千年历史的城市八景数量占58.8%,其中大部分作为历时性公共智慧评选的产物早已成为地域风土的象征。如汉江沿线下游区段是以渔猎文化为代表的江汉水乡,其风土特色在城市八景中有丰富的表达:“沧浪”“瀛洲”“白洑”展现水乡风貌;“丙穴钓秋”“五龙渔火”“高头渔隐”体现汉水边不同时间、不同意境的人文活动;“三澨渔歌”“鹦鹉渔歌”“苏湖渔唱”“沧浪渔唱”则从听觉视觉多方位呈现多样化的风土人情,从而令人体会到宋代范仲淹所书“渔歌互答,此乐何极”的感受[40]。上述城市八景呈现的江汉水乡风土特色缩影,印证了八景是流域风土特色的场景集萃。

10 汉江沿线城市八景得景地(10-1)和景致(10-2)词频分析Word frequency of the locations and scenery of the Eight Scenes of the cities along Han River

4 城市八景促进流域山水特色保护

4.1 “重史崇文”促进城市八景保护

中国具有“出乎史,入夫道,欲知大道,必先为史”的传统[41],而志与史具有“同皆不朽传也”的地位,甚至国史省志均“莫如邑志一书”[27]。城市八景作为历时性公共智慧筛选的产物,在明清时期便作为地方志中的必备体例得以推行[42],故而城市八景文化具有“出乎史”的特质,在明清甚至发展成为以自然山水为主导的中国传统城市公共空间营造之“大道”。正如钟祥八景之两景“白雪晴岚”“阳春烟树”,初因宋玉《对楚王问》一文而存史扬名;后又因唐代诗王白居易《登郢州白雪楼》诗篇之不朽,以致“甚于世者也”,从而与岳阳楼、黄鹤楼、浮云楼齐名[28];千百年来,正是由于众多文人笔墨留存而使“阳春白雪”的典故深入人心。“出乎史,入夫道”的使命感致使“白雪晴岚”“阳春烟树”两景在屡毁屡修中一脉相传至今。

4.2 “乐山乐水”促生城市八景保护

在汉江沿线(湖北段)城市八景中,笔者发现源自古人“乐山乐水”的智慧有利于自然山水的保护。如襄阳十二景,既有东汉时期士大夫习郁筑陂养鱼[26]而被《园冶》誉为“构若习池”[43]的“高阳池馆”,又有因三国时期诸葛亮所作“隆中对”闻名的“隆中草庐”,还有西晋开国元勋羊祜“每风景,必造岘山”而形成的“岘山叠翠”[44]等。城市八景文化与乐山乐水、山水比德的人文积淀相辅相成,不仅丰富了自然山水保护内涵,也使城市八景成为地方山水特色保护的重要手段和方法。

城市八景还是地方文化与自然山水诗意融合的公共智慧产物,其产生的地方归属感可有效增强对自然山水特色的保护。“所谓八景者,人人所得而有之也”[45],城市八景高度的时空均衡性与公共服务均好性,使八景文化广泛而真切地深入人心,产生“之东家,东家曰‘八景吾家得之’,之西家,西家曰:‘吾家得之’”[46]的地方归属感,故而城市八景可令百姓更加珍视本土山水环境,起到促进地方民众自觉爱护名山胜水的作用。

4.3 “存史纳文”增添城市八景保护内涵

城市八景因符合“教养百姓、化风成俗”的修志目标而成为地方志惯例,其景目包括可“存史”的地理标识、可“资治”的地方知识、可“教化”的人文胜迹等风景内涵[47]。在汉江沿线(湖北段)的13 组城市八景中,以学宫“教化”场所为八景的城市比例超过1/3,以仙释寺观、祠祀“教化”场所为八景的城市比例更高达80%。这些城市八景通过历史文化熏陶、山水比德教育、思想政治宣扬等方式,成为“化育”的重要工具,其凝聚民心、强化国家精神的文化效应极大地增添了城市八景保护内涵、巩固了流域山水保护成果。

5 结论

本研究围绕城市八景中的流域山水营建智慧,主要有3 个方面的结论:1)城市八景文化是人类在人居环境营造中彰显“天人合一”“时空制宜”的山水营建智慧表达;2)城市八景作为以山水空间为主导的中国传统人居环境营造模式,充分印证了“依存山水形势的规划、遵循山水规律的治理、取法山水形意的设计”的中国古代传统山水营造规制;3)古人的乐山乐水思想丰富并增添了流域城市八景保护内涵,城市八景因存史纳文而成为流域城市山水特色保护之“大道”。此外,本研究结合中国文化语境进行的图示概括,希望对区域风景人文特质的图示表达有所贡献。

致谢(Acknowledgments):

感谢潘莹紫、刘梦馨对本研究工作的大力支持和帮助。

注释(Note):

① 此处“十堰”取自八景中“十堰春耕”中的低山丘陵,并非当今的十堰市。

图表来源(Sources of Figures and Table):

文中图表均由作者绘制,其中图1~2、4~8 引自地理空间数据云SRTMDEMUTM 90M 数字高程公开数据(www.gscloud.cn/sources/accessdata)和标准地图服务系统(bzdt.ch.mnr.gov.cn),审图号为GS(2019)3266 号。