商业健康保险对新市民消费的影响机制研究

2023-07-10孙红敏

孙红敏,袁 辉

(中南财经政法大学金融学院,武汉 430073)

0 引言

新市民是伴随着我国改革开放和经济发展而出现的特殊群体,是我国经济社会发展和城市建设的生力军,他们为我国的城市化、工业化、现代化建设作出了重要贡献。一直以来,因户籍、身份等制度原因,新市民在生活福利待遇和公共服务获取上与当地户籍市民存在较大差距。2022 年发布的《关于加强新市民金融服务工作的通知》,明晰了“新市民”的概念,指出当前我国新市民群体约有3 亿人,要从创业就业、住房家居、子女教育、健康保险以及养老保障等方面全面提高新市民金融服务工作的水平,提高新市民的生活质量,增强新市民的获得感和幸福感。

从福利经济学的角度而言,消费是新市民福祉的重要组成部分[1],推动消费结构的优化升级是当前实现我国经济高质量发展的重要路径[2]。但从更深层次而言,消费水平和消费结构并不会必然带来新市民消费情绪的优化以及福祉的上升,这是由于“攀比心理”等因素所带来的消费比较往往也会对新市民的消费行为造成影响,从而进一步引发消费不平等问题。已有研究指出,财富的高低并不一定和居民幸福程度高低之间呈现正相关关系。在这种现象的背后,产生作用的重要因素之一就是社会比较以及“攀比心理”所带来的落差[1]。当新市民个体将自身纳入参照群体并进行比较时,消费不平等或消费相对剥夺就会产生[3],这一概念能够较为直观地揭示新市民个体消费与新市民群体特征之间的结构性关系。因此,基于新市民群体角度并对消费不平等进行相关探讨和研究是有意义的。而商业健康保险对消费有显著的影响[4],对此,本文主要研究商业健康保险和新市民消费不平等之间的关系。

1 理论分析和研究假设

消费不平等这一概念最早源于Runciman(1966)所提出的“相对剥夺”的概念。在其研究的基础之上,学者进一步将“相对剥夺”的概念引入收入分配和消费水平的领域[5],从而衍生出“收入相对剥夺”和“消费相对剥夺”等概念[6,7]。其中“消费相对剥夺”的内核就是消费不平等[1]。本文选取Kakwani指数度量新市民的消费不平等。

关于消费不平等的影响因素现有文献已有较多成果,如收入不平等、收入不确定性[8,9]、社会养老保险[10]等。同时,现有研究发现,消费不平等会对居民的幸福感产生直接影响,同时也可能使其产生对社会的不满等消极情绪,不利于居民福祉的提升[1]。但鲜有文献关注商业健康保险对新市民消费不平等的影响。作为一种风险防范金融工具,商业健康保险对提升居民的健康水平与福祉有重要作用[1]。因此,研究商业健康保险对新市民消费不平等的影响有重要意义。

商业健康保险对新市民消费最重要的作用是能够补偿其因对应保险责任事故发生而导致的损失,减少其应对身体健康状况而进行的预防性储蓄。消费不平等正是基于群体视角出发,关注群体中不同个体消费的相对剥夺程度,消费水平在群体中相对较低的个体,其面临的消费不平等程度较高,而消费水平在群体中相对较高的个体,其面临的消费不平等程度较低。因此,可以认为购买商业健康保险对消费水平相对较低的新市民的边际效应更强,更能够提升其在群体中的相对消费水平,从而降低其消费不平等程度。基于上述分析,本文提出:

假设1:商业健康保险和新市民消费不平等呈负向关系,即购买商业健康保险能够降低新市民的消费不平等程度。

已有研究指出,疾病家庭相较健康家庭更加容易陷入贫困[2]。对新市民而言,由于刚刚转换生活环境或工作环境等因素,其预防性储蓄水平往往会高于其他市民,如基于身体健康、教育等目的而进行预防性储蓄。特别的,对于身体健康状况较差或不健康的新市民而言,其会为了保障身体健康而进行大量的预防性储蓄,但身体非常健康的新市民则不会如此。在这种情况下,身体健康状况较差的新市民往往由于大量预防性储蓄的存在,使得其相对消费水平进一步下降,这就加剧了其在新市民群体中的消费不平等程度。对于这部分新市民而言,商业健康保险所提供的健康保障机制能够有效降低其预防性储蓄,从而释放其消费潜力,提高其相对消费水平,进一步降低这部分新市民的消费不平等程度。基于上述分析,本文提出:

假设2:商业健康保险和消费不平等的负向关系在身体健康状况较差的新市民中更加明显。

2 研究设计

2.1 变量选取

(1)被解释变量

消费不平等,或者说消费相对剥夺,本质上是用来衡量个体在其参照群体中的消费水平所处的相对地位,相对地位越高,则消费不平等程度越低,相对地位越低,则相对不平等程度越高。因此,度量消费不平等程度和个体的相对消费水平息息相关。本文选取Kakwani指数度量新市民的消费不平等。Kakwani指数的计算方式为:以样本个体所在省份为单位,假设样本总量为n的群体X中,每个个体x对应的消费向量为X=(x1,…,xn),按照消费序列排序,即x1≤…≤xn。为X中消费超过xk的样本消费均值是X中消费超过xk的样本在总样本X中所占的百分比,μX是总样本X的消费均值,则Kakwani指数可由式(1)计算得到:

由式(1)可以看出,Kakwani指数和新市民的相对消费水平息息相关,该指数实际上衡量了新市民个体在其参照群体的消费水平排序。Kakwani指数是取值范围为(0,1)的变量,对于指定的新市民个体而言,Kakwani指数越大,则表明参照群体中有更多的新市民消费水平在其之上。因此,Kakwani指数和新市民个体的消费不平等程度正相关,Kakwani指数越大,则表明新市民个体的消费不平等程度越高,反之,则表明消费不平等程度越低。

(2)解释变量

在新市民的概念界定和实证计量指标选取方面,本文根据2018 年住房和城乡建设部开展的《全国新市民住房问题专项调研》以及2022年的《关于加强新市民金融服务工作的通知》,同时参考现有研究[13],将新市民范围界定为常住人口中的外市户籍人口、本地农村户籍进城人口以及获得当地城市户籍不满三年的人口。

在商业健康保险的代理变量选择方面,参考范红丽等(2019)[11]、潘炜迪和袁辉(2021)[14]的研究,使用“是否购买商业健康保险”定义解释变量“商业健康保险”(Insurance)。

(3)控制变量

本文参考现有关于消费不平等的研究,选取了家庭金融研究中常见的可能影响新市民消费的控制变量。此外,本文还控制了省份固定效应和时间固定效应。具体变量说明见表1。

表1 变量说明

2.2 实证模型

本文在控制一系列新市民家庭层面特征变量的基础上,利用如下省份和时间双固定效应模型进行实证分析,主要回归模型设定为:

其中,被解释变量Kakwanii,t表示t时新市民i的消费不平等情况;解释变量Insurancei,t表示t时新市民i的商业健康保险哑变量;Controlsi,t表示t时新市民i的控制变量;νj、et分别表示省份固定效应和时间固定效应;εi,t为随机误差项。本文主要关注商业健康保险指标Insurancei,t对新市民消费不平等指标Kakwanii,t的回归系数β1,若β1显著为负,则表明商业健康保险和新市民消费不平等之间呈负向关系,即购买商业健康保险能够显著降低新市民的消费不平等程度。

2.3 数据样本说明

本文所用数据包括中国家庭金融调查(CHFS)2013、2015、2017、2019 四个年度的调查统计数据,数据调查样本涵盖29 个省份(不含西藏、新疆和港澳台),351 个县、区、县级市,1396 个村(居)委会,能够在较大程度上反映我国居民的家庭金融相关情况。

在CHFS数据的基础上,本文主要利用Stata16处理和清洗数据,在有效识别新市民样本后,本文对其他市民群体的数据样本予以剔除,最终得到21808个新市民相关的家庭金融数据样本。

3 实证结果分析

3.1 描述性统计结果

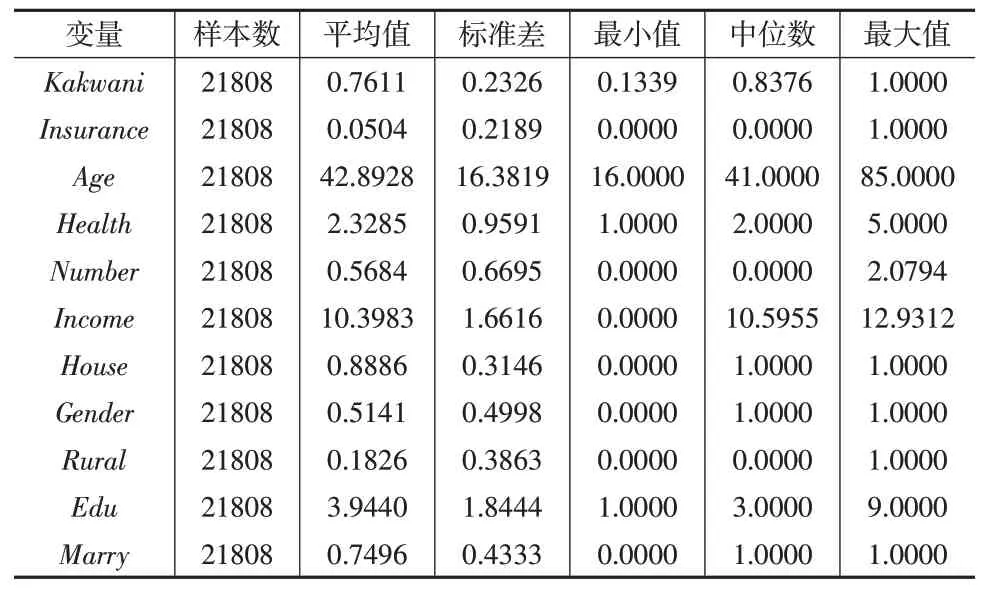

各变量描述性统计结果见表2。

表2 描述性统计结果

3.2 主回归结果

表3列示了本文的主回归结果,即商业健康保险对新市民消费不平等影响的回归结果。从列(1)和列(2)的结果可以看到,商业健康保险指标(Insurance)对新市民消费不平等(Kakwani)的回归系数分别为-0.1185和-0.0453,且均在1%的水平下显著。从经济意义来看,以列(2)为例,单个标准差的Insurance变化所带来的新市民消费不平等的变化为0.0099,约等于Kakwani标准差的4.263%。这表明,无论从统计意义还是从经济意义而言,相比未购买商业健康保险的新市民,购买商业健康保险能够显著降低新市民的消费不平等程度,验证了本文的假设1。结合前文的理论分析来看,本文认为商业健康保险所提供的健康保障使得新市民的预防性储蓄动机下降,进一步释放了新市民的消费潜力,从而使得新市民在其参照群体中的相对消费水平显著上升,这就进一步导致了新市民消费不平等程度的下降。

表3 商业健康保险对新市民消费不平等的影响

3.3 稳健性检验

为进一步验证本文主回归结论的稳健性,参考苏钟萍和张应良(2021)[15]的研究,直接利用新市民个体的消费水平排序来衡量消费不平等程度。具体而言,以省份为单位,将新市民个体消费水平进行从低到高的排序,其中处于(0,20)排序的个体消费水平分位数(Percent)赋值为1,以此类推,处于(80,100)排序的个体消费水平分位数赋值为5,根据此消费水平的排序来衡量新市民个体的消费不平等情况。显然,这一分位数排序和新市民个体消费不平等的程度正相关,个体消费分位数排序越高,则表明新市民个体的消费不平等程度越低。表4 列示了基于更换被解释变量的稳健性检验结果。可以看到,商业健康保险指标(Insurance)对消费不平等(Percent)的回归系数均在1%的水平下显著为正,各控制变量的回归系数符号和显著性也并未发生明显改变,这表明购买商业健康保险能够显著降低新市民的消费不平等程度,验证了本文主回归结论的稳健性。

表4 稳健性检验:更换被解释变量

3.4 内生性问题

2014 年10 月,国务院办公厅以国办发〔2014〕50 号印发《关于加快发展商业健康保险的若干意见》(下文简称《意见》)。《意见》提出了加快发展商业健康保险的总体要求,使得我国商业健康保险的供给得到扩大。《意见》对于所有市场参与主体的效力是类似的,并且也不会以新市民群体的意志转移。本文将《意见》的出台作为一个外生冲击事件进行分析,探讨事件前后新市民购买商业健康保险对于其消费不平等的影响。

具体而言,本文借鉴李志生等(2020)[16]对于外生冲击事件的处理方法,构建虚拟变量Post,该变量在2014年以后取1,否则取0,进一步构建解释变量Insurance和虚拟变量Post的交乘项Insurance*Post代入本文的主回归模型进行分析。该交乘项能够度量《意见》出台对于新市民购买商业健康保险的影响及其对新市民消费不平等的影响,表5列示了相关回归结果。可以看到,交乘项Insurance*Post对被解释变量Kakwani的回归系数均为负,且分别在10%和1%的水平下显著。这说明《意见》的出台大大提高了商业健康保险在新市民群体的覆盖范围,使得购买商业健康保险的新市民人数显著上升,而这一健康保障机制进一步提升了新市民的相对消费水平,使得新市民的消费不平等程度降低。

表5 内生性问题:外生事件冲击

4 进一步分析

4.1 异质性分析

(1)收入差异

从西方经济学理论来看,居民的收入水平和消费水平息息相关。对新市民群体而言,不同收入水平的新市民群体,其消费水平也必然会存在差异。收入水平往往是制约新市民群体消费的重要因素,收入不平等往往也可能会进一步导致消费不平等。基于此考虑,本文按照新市民收入水平的25%分位数、50%分位数和75%分位数,将新市民样本按照收入情况从低到高分为4组进行分组回归分析,其中收入分布位于0 和25%分位数区间的为“收入最低”组,收入分布位于75%至100%分位数区间的为“收入最高”组,表6列示了相关回归结果。可以看到,商业健康保险指标(Insurance)对消费不平等指标(Kawkani)的回归系数均为负,但在“收入最低”组中并不显著,从回归系数绝对值来看,商业健康保险降低新市民消费不平等程度的作用在“收入较低”组中最显著,“收入较高”组中次之,“收入最高”组中最弱。

表6 异质性分析:收入差异

(2)户籍差异

本文利用中国家庭金融调查(CHFS)数据库中的户籍信息将新市民划分为城市地区新市民和农村地区新市民两组并进行分组回归,来探讨本文的主回归的结论是否具有户籍方面的异质性。表7 列示了相关回归结果。可以看到,商业健康保险指标(Insurance)对新市民消费不平等(Kakwani)的回归系数仅在城市一组中显著为负,在农村一组中并不显著。这表明商业健康保险降低新市民消费不平等的作用在城市户籍的新市民中更加明显。

表7 异质性分析:户籍差异

4.2 影响机制分析

(1)健康保障机制

基于前文分析,购买商业健康保险能够降低新市民的消费不平等程度,提高新市民福祉。从预防性储蓄理论来看,新市民在购买商业健康保险后,其未来身体健康状况方面的开支能够得到一定程度的保障,未来不确定性的减少会使预防性储蓄降低,在边际消费倾向的影响下,减少的预防性储蓄资金会部分转化为消费,从而带动新市民相对消费水平的上升,提高其在参照群组中的消费排序,进而降低新市民的消费不平等程度。本文以中国家庭金融调查(CHFS)的健康自评状况指标为基础,将健康自评状况为1(非常不健康)的样本定义为疾病个体,将健康自评状况为5(非常健康)的样本定义为健康个体,并进行分组回归分析,相关结果如表8 所示。回归结果显示,商业健康保险指标(Insurance)对新市民消费不平等(Kakwani)的回归系数仅在疾病个体一组中显著为负,在健康个体一组中不显著,这表明商业健康保险降低新市民消费不平等的作用在疾病个体中更加显著。商业健康保险通过提供健康保障机制进一步降低了新市民的消费不平等程度。

表8 影响机制分析:健康保障机制

5 结论与启示

本文从群体视角出发,利用中国家庭金融调查(CHFS)数据,通过构建省份时间双固定效应模型,基于消费不平等角度探讨了商业健康保险和新市民消费之间的关系,得出如下结论:(1)商业健康保险能够降低新市民的消费不平等程度,但这一效应存在异质性:从收入差异来看,这一作用主要存在于“收入较低”和“收入较高”的新市民中,而对于“收入最低”的新市民影响不显著,对于“收入最高”的新市民影响程度降低;从户籍差异来看,这一作用主要存在城市户籍的新市民中。(2)机制分析结果表明,商业健康保险所提供的健康保障机制能够降低新市民的预防性储蓄,从而提升新市民的相对消费水平,进一步降低新市民的消费不平等程度。

根据以上结论,可得到如下启示:(1)基于商业健康保险能够降低新市民的消费不平等,而消费不平等和新市民的幸福感、满足感息息相关,因此,未来应该进一步加强商业健康保险的宣传,提升民众的保险意识,同时,进一步开发出针对新市民的保险产品并制定专属优惠政策,进一步扩大商业健康保险的覆盖范围,为更多的新市民提供健康保障机制,降低其消费不平等,提升其生活质量和幸福感。(2)根据异质性分析的结果,商业健康保险能够降低的消费不平等程度未能覆盖到全部新市民。因此,在提升商业健康保险覆盖范围的基础上还应该配套其他多样化的措施与手段,如完善新市民相关的法律法规为新市民提供政策保障、完善就业机制为新市民提供收入保障、提高城市基础设施建设水平、加强对低收入新市民与农村户籍新市民的帮扶与支持等,全面降低新市民群体的消费不平等水平。