数字融入、政府绩效评价对政府公信力的影响

2023-07-10冯秋北

徐 明,吴 芸,冯秋北

(1.中国人民大学书报资料中心,北京 100872;2.首都师范大学管理学院,北京 100089)

0 引言

党的二十大报告提出,“转变政府职能,优化政府职责体系和组织结构,提高行政效率和公信力[1]。”当前,我国已经跨入数字时代,政府公信力的维系和提升面临新的问题和挑战。政府公信力一直以来是公共管理领域的研究热点。一种观点认为政府公信力是一种信任程度,是个体对政府信任程度的呈现,是公众对政府行为的信用评价[2]。信任来源于人们对社会行动的不可预测性,政府公信力是政治信任的一种具体表现形式[3]。张成福和边晓慧(2013)[4]将政府政治信任定义为以民众对政府的期待和政府对民众的回应为基础的一种互动、合作关系。另一种观点认为政府公信力是政府通过其行政行为和表现获得公众信任和支持的能力[5]。

数字融入通过信息技术赋予人们权力,为农村人群等有特殊需要的人群提供使用信息技术的机会,可以促进社会和经济的发展。现有关于数字融入的研究聚焦老年人群体或者农村人群的“数字鸿沟”,而对城镇居民的关注较少。但是,数字化对于城市的影响相对更加广泛和深入[6]。数字融入概念源自对“数字鸿沟”概念的修正,是弥合“数字鸿沟”的行动和过程,期待信息匮乏者从行为到心理的社会融入[7]。关于互联网对政府公信力的影响,存在两种观点,即抑制论和促进论。抑制论认为,政府不再是信息发布和传播的核心权威[8],大量凸显社会矛盾的公共议程通过多元化信息渠道呈现在公众面前,无疑会削弱政府公信力[9]。接触海外媒体越多的城镇居民的政府信任水平越低,越容易煽动网络舆论和参与网络的群体事件[10]。相反,促进论则认为,随着互联网技术的飞速发展,“互联网+政务服务”逐渐被公众接受,互联网领域“普惠、创新、共享”的理念植入政务服务过程,改善了政府服务水平,提升了政府工作效能,公众服务反馈良好。

综上所述,目前仍有以下研究空白:第一,暂缺数字融入对政府公信力影响的实证研究;第二,对政府绩效评价与政府公信力关系的研究缺乏分层次、分地区的研究。基于此,本文聚焦城镇居民对中央、区县和乡镇政府的信任程度,以及数字融入、政府绩效评价对政府公信力的影响,以弥补已有研究空白。

1 研究假设

人们对事物的评价依赖于对该事物的感知,而这种感知则很大程度上取决于人们获得的相关信息。一方面,伴随着互联网技术的发展与普及,以及微博、微信等互联网沟通工具的出现,信息传播的方式由传统的“点对面”传播发展为“点对点”传播,信息传播的范围更加广泛、社会动员能力更强。另一方面,格鲁尼格双向对称理论强调了传播媒介的信息传递功能可以形塑组织和公众之间的“对话公共关系”,互联网的使用有利于公众建立与政府的良性互动关系,基于此,本文提出假设1:

假设1:互联网的使用会显著提升政府公信力。

城镇居民使用互联网工作学习、浏览时政新闻、了解政府工作动态和工作效果、参与政策互动,既形成了对政府行为的监督,又加深了对政府工作的理解,有助于政府公信力的提升。城镇居民使用互联网抒发情感,满足人际交往需要,形成健康的心理资本,提升对政府的信任程度。基于此,本文提出假设2:

假设2:数字融入的行为适应会对政府公信力产生显著积极影响。

个体在心理和价值层面对互联网的认可和接受程度越高,对互联网的政治功能评价越正面。数字时代公众的政治参与在互联网技术协助下更易迅速地进入政府视野,个体在心理上越认同互联网的使用价值,在行为上越会加强互联网的使用,加强政治参与,同时政府会对公民的政治参与给予回馈,形成良性循环,从而有效提高政府公信力。基于此,本文提出假设3:

假设3:互联网价值认同度对政府公信力有显著积极影响。

政府绩效评价是形成政府公信力的核心判断依据。公众对于政治丑闻、犯罪率上升等负面政治绩效的关注会降低政府信任度。制度主义认为政府的绩效或者所提供公共物品的充足度是影响公民的政府信任度的重要因素。有学者在对我国农村居民的研究中发现,受访者对各级政府在发展经济、维护治安、反腐等多方面绩效的评价对政府信任度变化具有较强的解释力。中国政府公众满意度测评模型解释了政府工作服务绩效会对政府的公信力产生影响。基于此,本文提出假设4:

假设4:政府绩效评价对政府公信力有显著积极影响。

2 研究设计

2.1 变量选取

本文的被解释变量是政府公信力,指个体对政府信任程度。用个体对中央政府、区县政府和乡镇政府的信任程度来测量。

本文的解释变量是数字融入和政府绩效评价。数字融入包含三个层次:网络使用、网络适应行为和网络价值认同。网络使用指是否使用互联网;网络适应行为指个体做出的适应网络时代社会生活方式的行为,包括使用互联网浏览时政信息、学习教育、商务工作等工具性适应行为,以及使用互联网进行娱乐休闲、聊天交友、网上购物等情感性适应行为;网络价值认同指在心理和价值观层面对互联网接纳、认可的程度。政府绩效评价指个体对政府工作成果好坏的评价,具体指标测量采用个体对政府在发展经济、社会治理、法治建设、政务透明和服务供给五个方面的工作绩效评价。

此外,本文将性别、年龄、受教育程度、政治面貌、收入水平作为控制变量。

变量测度及赋值情况如表1所示。

2.2 模型构建

本文构建数字融入、政府绩效评价对政府公信力影响的模型如下:

其中,Y代表政府公信力,Y1、Y2和Y3分别代表中央政府公信力、区县政府公信力和乡镇政府公信力;X代表数字融入,X1到X4分别代表是否使用互联网、工具性适应行为、情感性适应行为和互联网价值认同,β1到β4分别代表四个维度的回归系数;M代表政府绩效评价,M1到M5分别代表发展经济、社会治理、法治建设、政务透明和服务供给五个方面的政府绩效评价,δ1到δ5分别代表五个维度的回归系数;Cs代表控制变量,λs代表控制变量的回归系数;β0代表常数项;η0代表随机误差项。

2.3 数据来源

本文采用2019 年中国社会科学院“中国社会状况综合调查(CSS)”数据。调查问题涉及社会生活、家庭状况、社会变迁等多个领域,调查范围覆盖我国31个省份(不含港澳台)。考虑到城镇居民是数字时代受到数字融入影响最早、最深的人,本文选取城镇居民作为研究对象,依据问卷中对户口性质的分类,剔除“农业户口”的样本,筛选出“非农业户口”的样本共计1102个。此外,依据《中国统计年鉴》的区域划分方式,将样本划分为东部、中部、西部和东北地区。

3 数字融入、政府绩效评价与政府公信力的现状分析

3.1 我国城镇居民对政府公信力评价现状

如表2所示,数字时代我国城镇居民对各级政府的信任均值均在3以上,集中在“比较信任”和“非常信任”。但是,纵向比较来看,城镇居民对政府公信力评价存在着层级差异,对中央政府信任程度高,评价均值为3.7210,对区县和乡镇政府信任程度低,评价均值分别为3.3334 和3.2422,呈现“央强地弱”的特点。另外,横向比较来看,不同地区对各级政府的信任程度差异不显著,均值接近。值得注意的是,东部地区城镇居民对各级政府的信任程度高于中西部地区和东北地区,中西部地区和东北地区对区县和乡镇政府的信任程度较低。

表2 我国城镇居民对政府公信力评价现状

3.2 数字融入现状描述及因子分析

(1)互联网使用频率与行为分析

调查数据显示,城镇居民使用互联网率高达77.68%,只有246 人平时不上网。93.92%的城镇居民会通过互联网关注时政新闻。除了浏览时政新闻外,城镇居民上网主要进行聊天交友、娱乐休闲(玩网络游戏、听音乐、看电视和读小说)活动。其次,较多城镇居民网上工作学习,网上购物、生活服务(网购、外卖、地图导航、地图定位等),只有25.82%的居民进行网上投资理财。具体见表3。

表3 我国互联网使用行为频数分析

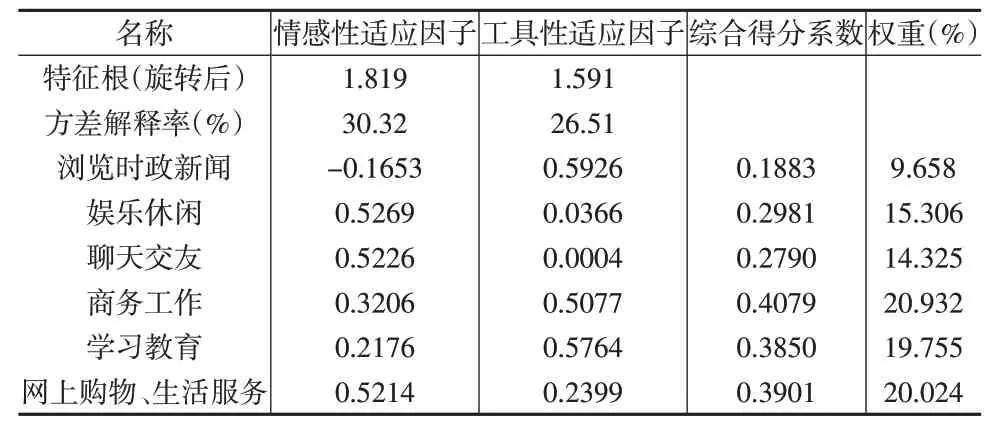

对城镇居民互联网使用行为调查量表进行因子分析,KMO 为0.719,大于0.6,同时,数据通过Bartlett 球形度检验(P<0.05),说明本文研究数据适合进行因子分析,经过最大方差法旋转后,提取出两个因子,将其分别命名为“情感性适应因子”和“工具性适应因子”,其中工具性适应因子包括人们借助互联网进行学习教育、商务工作等活动,情感性适应因子是指使用者将互联网作为情感抒发、人际交往的渠道,主要借助互联网进行聊天交友、娱乐休闲等活动。如表4所示,因子方差解释率分别为30.32%和26.51%。

表4 行为适应因子分析

(2)互联网价值认同

如表5 所示,总体来看,我国城镇居民对互联网的认同程度较高。其中大多数城镇居民比较认可互联网对政府工作能够起到监督作用,认为可以通过互联网获取的信息更为全面深入,一半以上城镇居民认为互联网是目前最能直接表达民意和反映社会真实情况的渠道,即互联网是公众“发声”的有效渠道。同时,也有66.52%的城镇居民对互联网上的信息持否定态度,认为互联网上的信息真实可信性低。

表5 互联网价值认同情况

对互联网价值认同评价量表进行因子分析,得到KMO 为0.65,Bartlett 球形度检验(P<0.05),说明本文研究数据适合进行因子分析,经过最大方差法旋转后,“互联网的消息不真实可信”对应的共同度值小于0.4,说明因子和研究项之间的关系非常薄弱,因子不能有效地提取出研究项信息,因此将此项删除,之后提取1个因子,将其命名为“互联网价值认同因子”,方差解释率为59.16%,见表6。

表6 互联网价值认同因子分析

3.3 政府绩效评价及因子分析

表7显示了政府工作绩效评价情况。总体来看,数字时代城镇居民对政府工作比较满意,但是达到非常满意的只有298人,占比为27.04%,有42位居民对地方政府总体工作持否定态度,占比为3.81%。具体而言,政府在维护治安和治理环境方面绩效评价较高,随后是医疗卫生、政治权利、社会保障、保障食品药品安全、依法办事、保障教育公平、服务意识、发展经济、廉洁奉公、扩大就业。

表7 政府工作绩效评价情况

对政府绩效评价的13个方面工作满意度进行因子分析,得到KMO 为0.948,大于0.6,可用于因子分析研究,Bartlett 球形度检验(P<0.05)结果说明研究数据适合进行因子分析。经过最大方差法旋转后,提取出5 个因子,分别命名为服务供给、政务透明、法治建设、社会治理和发展经济。如表8 所示,经旋转后的方差解释率分别为19.30%、19.27%、17.64%、17.61%、14.35%,旋转后累积方差解释率为88.17%。服务供给因子主要指对政府提供医疗卫生、社会保障等基本公共服务工作的绩效评价;政务透明因子主要包括对政府信息公开透明度、及时回应的评价;法治建设因子包括对政府依法办事、惩治腐败、维护政治权利工作的绩效评价;发展经济因子解释为对政府提升居民收入、增加就业机会工作的绩效评价;社会治理因子解释为对政府保护环境、治理污染和打击违法犯罪、维护社会治安工作的绩效评价。

表8 政府绩效评价因子分析

4 回归分析

4.1 数字融入对政府公信力的影响分析

是否使用互联网直接反映数字融入的水平。如下页表9 所示,与不使用互联网的城镇居民相比,会使用互联网的城镇居民对乡镇政府的信任程度更低,否定了假设1,可能的解释是现实政治生活中,公众更易通过互联网浏览到有关政府不作为、公职人员贪污腐败等负面信息。所以互联网的使用在一定程度上会削弱政府在公众心中的正面形象。对于乡镇政府而言,直接面向公众,大量的社会事务和公共服务都要依靠它去落实,量大面广,但现实中乡镇政府面临着农业发展、农村经营管理、安全生产、生态环境保护、防灾减灾、扶贫救济等实权较小却需层层审批的困境,严重影响行政效率,易造成公众对基层乡镇政府的不满,导致互联网对乡镇政府的负面报道增加,从而降低了乡镇政府的公信力。

表9 数字融入对政府公信力的影响

4.2 数字融入、政府绩效评价对政府公信力的影响分析

将不使用互联网的城镇居民数据筛除,得到数字融入、政府绩效评价对政府公信力影响的多元线性回归模型,如下页表10 所示。城镇居民的互联网价值认同因子会显著地影响区县政府公信力。对互联网价值认同程度越高,对区县政府的信任程度也就越高。

表10 互联网使用行为、政府绩效评价对政府公信力的影响

(1)政府发展经济方面的绩效评价显著影响区县、乡镇政府的公信力。随着对政府发展经济方面的绩效评价提高,城镇居民对区县、乡镇政府的信任程度显著提升。地方政府通过发展当地特色产业,壮大集体经济,一是拓宽了人们就业和增收渠道,从而减少了绝对贫困人口,增强了公民的幸福感和获得感;二是增加了地方的财政收入,有利于地方完善基础设施的建设。

(2)政府社会治理方面的绩效评价显著影响中央政府的公信力。随着对政府社会治理方面的绩效评价提高,城镇居民对中央政府的信任程度显著提升。中央政府在社会治理领域中的赋权一般是通过完善法律法规、政策制度的形式进行的。所以中央政府在顶层设计上法律法规、体制机制越健全,对社会公众参与社会治理的范围界定越明确,越能满足多方人民诉求,越有助于基层政府的政策执行,构建人民满意的政府,提升中央政府公信力。

(3)政府法治建设方面的绩效评价显著影响中央政府、区县和乡镇政府的公信力。随着对政府法治建设方面的绩效评价提高,城镇居民将对各级政府的信任程度显著提升。法治建设是指政府及行政人员在执行公务过程中的法治化程度,无论是中央政府还是基层政府的公职人员,遵循国家政策、法律和法规,符合执法行为规范,依法办事,都可有效防止政府腐败行为的发生,正向调节公众对政府清廉的认知,进而增强政府的公信力。

(4)政府政务透明方面的绩效评价显著影响区县、乡镇政府的公信力。随着对政府政务透明方面的绩效评价提高,城镇居民对区县、乡镇政府的信任程度显著提升。政务公开有助于推动阳光政府建设。目前,部分地方政府存在政府信息闭塞、逃避民众呼声的不良现象,这不仅混淆了公众视听、激发公众不满情绪,还使政府形象受损。推行政务公开可以建立和谐友好的官民关系,保障人民群众的知情权、决策权和监督权,维护政府良好形象,有助于地方政府公信力的提升。

(5)政府服务供给方面的绩效评价显著影响中央、区县和乡镇政府的公信力。随着对政府服务供给方面的绩效评价提高,城镇居民对各级政府的信任程度显著提升。中央和地方政府在公共服务的提供过程中扮演着十分重要的角色。当前我国基本公共服务主要包括公共教育、医疗卫生、就业服务、住房保障等领域,基本涵盖了一个人从出生到死亡各个阶段生存和发展的需求,与普通民众有着直接而紧密的联系。强化政府公共服务职能,提高服务供给质量,能增加人民福祉,从而切实有效地提升政府公信力。

5 结论与启示

5.1 结论

政府公信力是一种政治软实力,是实现国家治理体系、治理能力现代化的助推器。本文研究发现:(1)数字时代城镇居民对中央、区县和乡镇政府的信任程度均比较高;对中央政府的信任程度高于对区县、乡镇政府的信任程度;东部地区城镇居民对各级政府的信任程度较高,而中西部地区和东北地区对区县、乡镇政府的信任程度较低。(2)城镇居民数字融入水平较高,互联网使用率高达77.68%,且网络活动类型多集中于浏览时政新闻、聊天交友、娱乐休闲等活动。城镇居民对互联网的认同程度较高,认为互联网是公众“发声”的有效平台。(3)城镇居民对政府的工作绩效整体评价比较满意,特别是在维护治安工作方面的评价最高,但是在廉洁奉公和扩大就业方面满意度较低。(4)数字融入显著影响政府公信力。使用互联网的城镇居民对乡镇政府的信任程度更低;对互联网价值认同程度越高,对区县政府的信任程度也就越高。(5)政府工作绩效评价的提升可以提升政府公信力。随着对政府发展经济、法治建设、政务透明、服务供给四个方面的绩效评价提高,城镇居民对区县、乡镇政府的信任程度会显著提升;而随着对政府社会治理、法治建设、服务供给三个方面绩效评价的提高,城镇居民对中央政府的信任程度显著提升。

5.2 启示

第一,完善基层政府的网络治理体系。数字时代城镇居民使用互联网会降低对乡镇政府的信任程度,但对互联网价值认同程度越高,对区县政府的信任程度也就越高。因此基层政府需要完善网络综合治理体系,营造清朗的网络空间。第二,中央政府需完善社会治理顶层设计。中央政府提升污染治理、打击犯罪等方面的绩效可以显著提升政府公信力。数字时代中央政府应以数字技术赋能环境和安全治理,加强部署区域政府之间、各级政府之间、政府各部门之间的协同治理策略,理顺协同治理机制,打破协同治理壁垒。第三,基层政府需加快责任型、透明型、法治型和服务型政府建设。一是从现实生活出发,优化官民沟通,提升基层公职人员依法办事水平。二是从网络社会出发,加强对网络信息公开渠道的维护和运营管理。在舆论事件发生之后,应在“黄金四小时”内及时做出回应,提升公共信息获取效率。三是完善政府信息公开和执法运行机制,切实保障公众的知情权。在服务型政府建设方面,从民众的现实需求出发,问需于民,精准施策,推动公共服务质量持续提升,从而提升政府公信力。