“蜀中王维”与“江南王维”

—— 论北宋晚期收藏群体对王维画风的形塑①基金项目:国家社科基金艺术学西部项目《中国传统书画鉴藏心理机制研究:以马远绘画鉴藏为例》(20EF206)阶段性研究成果。

2023-07-07牛国栋西北师范大学美术学院甘肃兰州730070

牛国栋(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

唐代画家王维的绘画风格及流传作品是中国美术史上最为扑朔迷离和难以捉摸的问题之一。他自明代以来就被推崇为文人画始祖,同时也成为水墨画的肇始者。然而,只要我们仔细翻阅唐代画史文献,就会发现明人的论断有诸多漏洞。朱景玄在《唐朝名画录》中将王维画品仅列“妙品上”,远低于吴道子的画品(神品上),同时王维也不属于“图出云霞,染成风雨,宛若神巧”的“逸品”画家。[1]327在朱景玄眼中,王维只是吴道子画风的追随者之一。正如傅申所说:“假如要用色彩和水墨的使用来区别南北画派,这两派的代表人物应该是李思训和吴道子。王维并没有资格。”[2]不过,明代文人所阐发的理论基础及推崇王维的根基要追溯到以苏轼为核心的北宋文人活动的时代,正是他们想象并塑造了可认知的王维画风,也为后世“复古”,乃至作伪王维画风提供了最直接的理论导向与风格样式。学界在讨论宋人对王维画风的想象及传摹时多集中于《辋川图》或“辋川情结”的研究。然而,《辋川图》并非宋人想象王维画风最主要的图像依据,因为唐代张彦远所记《辋川图》是指王维画在清源寺中的壁画,其真实面貌宋人未必得见,而纸本或绢本的《辋川图》虽然在宋代流传甚广,但其风格莫衷一是,品质也良莠不齐,[3]就连米芾那样的“巨眼”都在纠结其所见《辋川图》为何与“世所谓王维”不类,徘徊于真伪之间。[4]4所以,《辋川图》流传至北宋末期其实已经无法重建王维画风,过度传摹导致其风格变异、分化,在某种程度上已成为一个传说。在此语境之下,宋人急需找到与王维身份、性情、文采相符的绘画风格,并以此契合宋人对王维“有道有艺”的审美期待。

在《宣和画谱》、米芾《画史》及宋人诗集中收录有大量王维画作及题跋,其风格类型大致可分为重深、雄奇的蜀地风格和清雅、虚旷的江南风格。那么,是何种原因导致宋人在认知王维画风时形成了两种截然不同的观点,其中又反映出宋人怎样的审美需求和画史认知?

一、幽深雄强的“蜀中王维”

巴蜀地区是唐代绘画的重镇之一,至宋初,宫廷画坛中的蜀地画家也占据主导地位。据黄休复《益州名画录》记载:“盖益都多名画,富视他郡,谓唐二帝播越及诸侯作镇之秋,是时画艺之杰者游从而来,故其标路楷模无处不有。”又言:“蜀因二帝驻跸,昭宗迁幸,自京入蜀者,将到图书名画,散落人间,固亦多矣。”[5]所以,从蜀地传来的绘画作品无疑成了宋人想象“唐画”的标本之一。正如《宣和画谱》所记“世俗多以蜀画为名家”,这其中自然也少不了对王维画风的想象。米芾在《画史》中就记有不少“类蜀人笔”的王维作品:

荣咨道,字询之,收《雪猎图》,命为王维,不类。张氏《辟支佛》所画合掌象,林木类蜀人笔,雪山精好,是唐物,维则未也。[4]10

世俗以蜀中画《骡纲图》《剑门关图》为王维甚众。[4]4

又有唐蜀中画雪山,世以为王维也。[4]19

类似题材的“蜀中王维”在《宣和画谱》中也有大量著录,如《栈阁图》《剑阁图》《运粮图》《度关图》《蜀道图》《山谷行旅图》等冠名于王维名下的山水画大致都与蜀地山水题材有关。[6]从画题来看,《骡纲图》《剑门关图》及《雪猎图》表现的应该是繁密、雄浑的蜀地山水,其风格属性与唐代画论中对王维画风的描述基本相符,如“山谷郁郁盘盘,云水飞动,意出尘外,怪生笔端”[1]367“笔力雄壮”,[7]350画面具有“幽深”[8]“重深”等视觉特征。[7]290米芾认为范宽雪景山水“全师世所谓王摩诘”,[4]17说明“蜀中王维”风格确有上述特征。

不过,此类作品之风格似乎与王维《辋川集》中所创造的那种幽静空旷,寂缈无痕的诗歌意境及其所折射出的隐逸思想及禅宗美学不相类似。

“骡纲”指载重骡车,表现内容可能与宋人《盘车图》类似。文徵明曾在一首题画诗中认为南宋画家朱锐“笔踪远法王摩诘,更说盘车妙无敌”。[9]另从《绘事备考》所记朱锐“传世作品”中的部分画题来看,也和《宣和画谱》所收王维作品有相同或相似之处,如《雪猎图》《骡纲图》《盘车图》《运粮图》等。[10]我们可以借由两宋流传而来的《盘车图》来想象王维《骡纲图》的大致图像样式:其描写的景象应该是各种跋涉于蜀道上的骡队,或运粮、或迁徙。为显示蜀道之险峻及行旅之艰辛,画面中的山体郁郁盘盘、陡峭而浑厚,通常被积雪所覆盖。如现藏于台北故宫博物院的《雪涧盘车图》(图1)就是比较典型的图像样式。

图1 [宋]佚名 雪涧盘车图 绢本设色 纵23.50厘米 横21.70厘米 台北故宫博物院藏

王维的《剑门关图》亦已失传,从画题来看,其描绘的对象具有现地可考的性质。剑门关是由汉中入蜀的必经之地和咽喉要塞,山势凶险,在审美表达上应该属于奇险、雄逸的范畴。由此说明《剑门关图》和《骡纲图》在视觉样式上比较接近,旨在表现蜀地山水之盘曲、雄厚、峭拔,以及行旅迁徙之艰难等。

据学者考证,王维在开元二十年至二十一年间(732—733)确实有过人生中第一次,也是唯一一次巴山楚水之旅,前后历时一年。[11]在此期间,他游览了巴蜀之地的名山胜水,所以其山水画风具有蜀地特征似乎也有道理。但是,仅仅一年的游览经历就为后世留下如此之多的蜀地山水画,显然不合常理。虽说传统画家在布景写生时不过分依赖于实景山水,但其基本的地域风格还是显而易见的,如“生吴越者写东南之耸瘦,居成秦者貌关陇之壮阔”。[12]

在北宋末期,将蜀地山水,尤其是蜀地雪景想象成王维画风的收藏家确实不少,按米芾的说法就是“甚众”。从其所记“又有唐蜀中画雪山,世以为王维也”“世俗以蜀中画……为王维甚众”等话语来看,将蜀地流传下来的绘画作品归在王维名下,在北宋晚期的收藏界应该是比较流行的。米芾将这些藏家称之为“世俗”之众,乃是标榜自己的出众之处,但他自己其实也摇摆于这种观点当中:一方面认为此类山水只属于“类唐蜀中画”“是唐物”等,而另一方面他自己却收藏了不少王维雪景图。据《书史》记载,米芾欲以“欧阳询真迹二帖、王维《雪图》六幅、正透犀带一条、砚山一枚、玉座珊瑚一枝”购换刘季孙所藏王献之《送梨帖》。[13]30此事虽未成功,但他随后又“以王维《雪景》六幅、李王翎毛一幅、徐熙梨花大折枝”易得苏耆家《兰亭》一本。[13]33米芾之所以收藏如此之多的王维雪景,可能是为了迎合其他收藏家的品位,从而为易得《兰亭序》《送梨帖》之类的名迹积累可置换的资本,其行为似乎属于一种权宜之计,否则也不会将如此之多的王维真迹轻易易于他手。但在一般“好事者”眼里,米芾所收王维“真迹”无疑会成为基准作品,进而会引导北宋书画收藏及伪作的走向。不过,米芾所收六幅王维《雪景》是否一定为“蜀中王维”的风格还无法确定,因为除了重深、雄浑的“蜀中王维”之外,在北宋上层文人及皇室还流行一种“江湖景”样式的王维风格,其流行程度要远胜于“蜀中王维”,成为宋人想象“中古”王维画风的主流图像样式。

二、气格绝清的“江南王维”

在米芾、王诜等文人收藏家的引导下,北宋书画市场上出现了大量的王维《雪景》,而且地域也不限于蜀地,江南地区也有不少雪景图像被托名于王维名下:

又多以江南人所画雪图命为王维,但见笔清秀者即命之。如苏之纯家所收《魏武读碑图》亦命之维。李冠卿家小卷亦命之维,与《读碑图》一同,今在余家。长安李氏《雪图》与孙载道字积中家《雪图》,一同命之为王维也。其它贵侯家不可胜数,谅非如是之众也。[4]4

面对“贵侯家不可胜数”的王维《雪图》,米芾也深知“谅非如是之众也”。由此可见,除“蜀中王维”之外,北宋晚期的贵侯及文人还塑造了另一种颇为流行的王维风格,即“江湖景”或“江南画”。如果说王维画蜀地雪景与他游览巴蜀之地有一定关系的话,具有“江湖景”特征的王维风格应该纯属宋人的想象与杜撰,而且对这一画风的追摹或收藏主要流行于宋室上层:

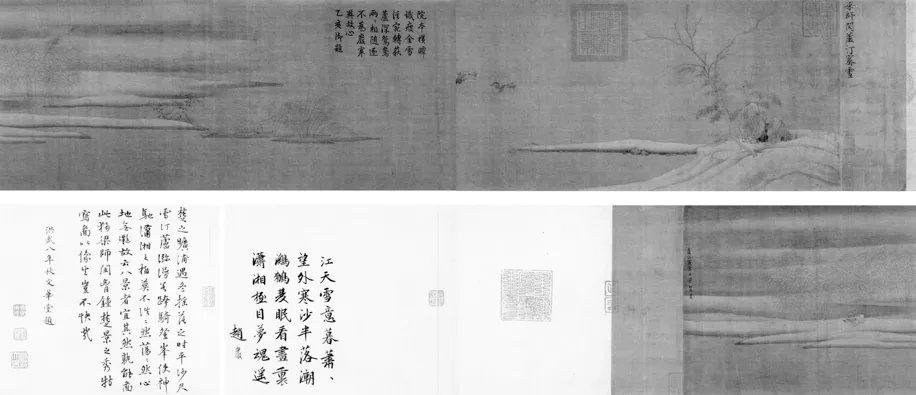

宗室令穰大年作小轴清丽。雪景类世所收王维。汀渚水鸟有江湖意。[4]12

王士元山水,作渔村、浦屿、雪景,类江南画。王巩定国收四幅,后与王晋卿,命为王右丞矣。[4]17

以上两位均为北宋画家,但他们所作山水画却被认为是“类王维”,或被王诜等人直接命为王维之作。从题材来看,两位画家均偏向于江湖水景、芦雁水禽、渔村浦屿等,其画面气格清绝,用笔清秀,多以小景为主,其中个别画作也流传至今,如传为赵令穰的《橙黄橘绿图》和《湖庄清夏图》(图2)应该就属此类作品。那么,“江湖景”或江南风格与王维画风到底有何关系呢?这极有可能与北宋晚期文人群体及皇室成员审美趣味的南移紧密相关。

图2 [宋] 赵令穰 湖庄清夏图 绢本设色 纵19.1厘米 横161厘米波士顿艺术博物馆藏

在传为宋徽宗临摹张萱的《捣练图》中,有一仕女手持团扇正在煽炭火(图3)。扇面上绘有水禽两只,芦苇几丛,坡岸被积雪覆盖。此情此景应该就是米芾所言气格绝清的“江湖景”或“江南画”,也可能与王诜等文人托名为王维的作品类似。《捣练图》虽为宋摹本,但较为忠实地再现了唐代原作,已是美术史学界的共识。不过,团扇上的“江湖景”很有可能是宋徽宗“想当然耳”地添加,并非原本所绘。[14]224从现存唐代墓室壁画及卷轴画中我们不难发现,唐代宫廷团扇一般为长柄,且多为素扇,即使绘有图像,也一般为牡丹等折枝花卉,且主体形象多居于画面中央,手持团扇的仕女多为悠闲的贵妇或服侍她们的宫女。如传为周昉的《簪花仕女图》、段简壁墓出土的《持扇仕女图》、李震墓出土的《嬉戏图》、昭陵新城长公主墓出土的《仕女图》、[15]乾陵永泰公主墓出土的《宫女图》、以及唐让皇帝惠陵出土的《男装仕女图》等都与《捣练图》中团扇的形制及绘画风格不类。[16]因为《捣练图》中的团扇为短柄扇,其扇面所绘山水形象罕见于唐代。学界普遍认为,此画在宋徽宗临摹(或命人临摹)时,可能对画面内容进行了改易,以符合他理想中唐代绘画的风格。[14]224那么,他为何要将唐代山水想象为“江湖之景”呢?

图3 [宋]宋徽宗摹 张萱捣练图(局部) 绢本设色 纵37厘米 横145厘米 美国波士顿博物馆藏

根据《铁围山丛谈》记载,宋徽宗在十六七岁时就与王诜和赵大年多有交往,[17]在审美观念上势必会受到两者之浸染。其中赵大年“作小轴清丽,雪景类世所收王维,汀渚水鸟有江湖意”,其风格正如上述团扇所绘小景山水。而王诜更是将宋人所画“江湖景”或“江南画”径直定为王维真迹。在宗室画家及收藏家的引导及推崇之下,这一观念在徽宗朝形成了广泛的认知度。邓椿在《画继》中曾提到一个美术史学者颇为熟悉的事件,即徽宗继位后撤掉了原来宫中郭熙所绘山水壁画,而“易以古图”。但至于易以什么样的古图,是“高古之画”,还是“中古之画”,或是“近古之画”, 向邓椿父亲诉说的那位中使并未提及,美术史学者也鲜有论及。据笔者考证,中使所言“古图”应该就是一些具有“江南王维”风格特征的作品。

北宋灭亡不久,宋高宗在绍兴八年(1138)曾派王伦等官员与金和议,次年三月王伦完成了第一次“宋金议和”。[18]2083在此期间,他和另一名官员楼炤曾进入过汴京大内:

趁入大庆殿,过斋明殿,转而东,入左银台门,屏去从者,入内东门,过会通门,自垂拱殿后稍南至玉虚殿,乃徽宗奉老子之所,殿后有景命殿。复出至福宁殿,即至尊寝所,简质不华,上有白华石,广一席地。祖宗时,每旦北面拜殿下,遇雨则南面拜石上。稍北,至坤宁殿。屏画墨竹、芦雁之属,然无全本质矣。他殿画皆类此。[18]2083

王伦和楼炤可以说将汴京大内环视了一遍,在坤宁殿所看到的壁画为“墨竹、芦雁之属”,并言“他殿画皆类此”,而其中的芦雁题材即属“江湖景”或“江南画”,应与《捣练图》中仕女手持团扇所绘“江湖景”类似,而这类作品恰好就是北宋末年具有“江南王维”风格的作品。向邓椿父亲诉说“易以古图”一事的中使之所以将徽宗继位后所换置的作品称作“古画”,很有可能受宋徽宗、王诜等人唐画观或古画观的影响,故而把芦雁题材当“古画”论之。

除了宋徽宗和王诜,文同、晁补之等文人其实也持有类似的古画观。在北宋,除了《辋川图》,王维的另一件名作就是《捕鱼图》。[19]从晁补之、文同对此画的题记可知,《捕鱼图》其实就是典型的“江湖景”或“江南画”:

古画《捕鱼》一卷,或曰王右丞草(笔)也。纸广不充幅,长丈许,水波渺㳽,洲渚隐隐,见其背岸。木葭菼向摇落草萋然。黄天惨惨云而风。人物衣裘有寒意,盖画江南初冬欲雪时也。[20]

文同只看到了王维《捕鱼图》的摹本,对于图像内容的描述和晁补之的记载大致相同,不再赘引。[21]关于《捕鱼图》的图像样式,学者多以南唐画家赵幹的《江行初雪图》(图4)来比对,认为此画很可能就是《捕鱼图》的传摹本之一。[22]不论是从文本内容还是近似图像分析,所谓的王维《捕鱼图》都绝似米芾所言的“江湖景”。由此可见,将“江湖景”视为王维风格似乎是北宋宫廷及上层官僚文人的普遍共识。

图4 [五代](传)赵干.江行初雪图(局部)纵25.9厘米,横376.5厘米,台北故宫博物院藏

在北宋文人的群体认同及想象中,“江南王维”无疑最为符合他们的审美理想。这就如同蜀地画家黄筌与南唐画家徐熙在北宋美术史中所扮演的角色一样,“江南王维”的兴起与徐熙画风获得文人的认同都说明北宋末期审美趋向的南移。关于南移的原因,学者多有论及,可大致总结为两点:一是北宋晚期有大量的江南文人在朝廷担任要职并主导着审美取向及收藏活动。[23]不过,江南人是否必然要推崇江南画还是一个有待商榷的问题。第二种观点认为南唐画家,特别是李后主画风在北宋晚期深刻地影响到了皇室和文人,如宋徽宗本人就深受李后主影响。而普通文士更是醉心于南唐文物及书画收藏,这一原因是导致江南画风流行于朝野的内在原因。[24]除此之外,还有学者认为北宋时传入中国的日本折扇上所绘浦屿小景也可能是宋人想象“唐画”的又一途径,如石守谦认为“日本绘画借由折扇西传而入中国,便有如逸失的古籍回到中国带动古学(或部分宗教)之复兴,意味着唐画典范之隔世再现,激发着北宋人去创作自认足以接续唐风典范的山水画”。[14]228不管是何种原因,宋人将“江湖景”视为古画或王维风格的原型是既成事实。

三、“江南王维”与“小景”的兴起

有了米芾、晁补之、王诜等文人及皇室画家对“江南王维”样式的推崇,加之文人群体及收藏界的需求,宋人想象并形塑的“江南王维”必将迎来它的“复古”浪潮,其中“小景”的兴起就与“江南王维”的图像样式有着直接的关系。

“小景”作为一门画科,最早出现在郭若虚《图画见闻志》中,郭氏认为僧侣画家惠崇“尤工小景”。但至于“小景”的定义及范畴郭氏并未解释,只是将惠崇所绘“小景”表述为“寒汀远渚、潇洒虚旷之像”,[25]而这一风格似乎与上文提及的“江南王维”较为类似。到了《宣和画谱》中,小景虽然被附于“墨竹”门下,但其定义仍然不明,画家群体也不甚清晰。如果排除与“墨竹”有关的定义,属于小景的视觉特征应该就是:“至于布景致思,不盈咫尺,而万里可论,则又岂俗工所能到哉?”[6]406阮璞在考释“小景”之意时也认为“其作者大多非是寻常画家者流,其作品又皆饶有浓厚之文学意趣”。[26]206从北宋画家群体的身份及画风来看,也比较符合阮璞的表述:

亲王赵頵:“戏作小笔花竹蔬果与夫难状之景,粲然目前……。复善虾鱼蒲藻,古木江芦,有沧州水云之趣,非画工所得以窥其藩篱也。”

宗室赵令穰:“至于画陂湖林樾、烟云凫雁之趣,荒远闲暇,亦自有得意处,雅为流辈所贵重。”

武臣梁师闵:“长于花竹羽毛等,取法江南人,精致而不疏,谨严而不放,故少瑕颣。”

僧梦休:“学唐希雅作画鸟,烟云风雪,尽物之态,盖亦平生讲评规模之有目。”[6]406-422

上引四位画家的作品风格与题材均接近于“江南景”或“江湖景”,其中赵令穰和梁师闵都有画迹存世,如赵令穰的《橙黄橘绿图》和《湖庄清夏图》(图2),梁师闵的《芦汀密雪图》(图5)就是典型的“小景”。虽然“小景”的定义和范畴在两宋画论中缺乏清晰的表述,但其所具有的审美特征其实非常清晰:从题材来看,那种绘有烟云凫雁、芦苇水鸟、汀渚积雪的江湖之景就属于典型“小景”的题材;从画面意境来看,“小景”通常具有“荒远闲暇”“潇洒虚旷”之意;从形制大小来看,“小景”的尺幅也不限于小幅,它同样可以绘制成巨幅屏风(图6)。

图5 [宋]梁师闵 芦汀密雪图 绢本设色 纵26.5厘米 横145.6厘米北京故宫博物院藏

图6 [宋]佚名 人物 绢本设色 纵29厘米 横27.8厘米 台北故宫博物院藏

所以,决定“小景”本质属性的不是画面尺幅的大小,而是看其是否属于“气格绝清”的“江湖景”或“江南画”,以及是否具有“荒远闲暇”之趣和“江南王维”之风格。正如阮璞所言:“小景之所以为小景,只系于题材、意趣、格法之有别于常画,而不系于画幅之必当狭小。”[26]206-208虽然宫廷画家郭熙也画过为数不少的“小景”,且对其定义及视觉特征有着较为清晰的表述,但“小景”在肇始之初的风格特征并不统一,只是后来随着文人运动的蕴生,赵令穰等人所代表的文人“小景”风格才成为典范。[27]也就是说,对于徽宗皇帝及王诜、沈括、米芾等文人来说,他们所钟情的“小景”其实是惠崇、赵大年、梁师闵一路具有“江南王维”风格的作品。

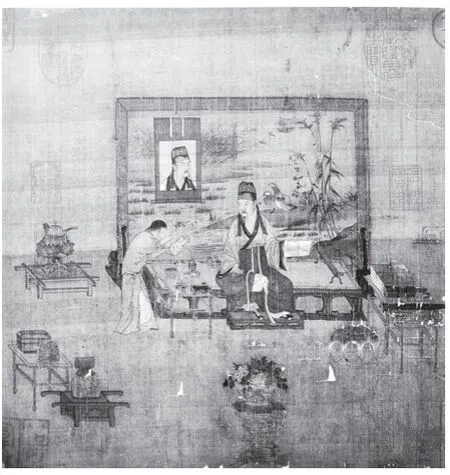

《宣和画谱》之所以将“小景”附于“墨竹”门下,画家与文同等人并列,说明“小景”在北宋与“墨竹”同样,颇具文人属性。台北故宫博物院藏有一幅无款人物画(图6),美术史学者一般认为此画作于北宋晚期,描写的应该是一位文人的生活空间,或是宋人理想中文人居室应有的摆设。[28]画面中描绘的居室简洁素雅,几案有琴棋书画,而室内屏风上所绘山水就是典型的“小景”,同时也符合“江南王维”的风格样式。把“小景”,或具有“江南王维”风格的“古画”置于文人的生活空间,并与琴棋书画一道构成文人居室的“标配”。此举正好透露出宋人的审美取向和“古画”观,[29]同时也可进一步推定王伦和楼炤在汴京大内所见“屏画墨竹、芦雁之属”应该就是宋徽宗继位后所易换的“古画”。

然而,由北宋晚期上层文人及皇室画家所主导的“复古”画风随着其影响的扩大及时间的推移,势必会“飞入寻常百姓家”,从而将“士风”变为“世风”。在现存南宋绘画作品中,绘有“江南王维”风格的“小景”屏风随处可见,如在表现儒家经典题材、僧侣题材、仕女闺阁题材乃至地狱官府题材中都不乏“江南王维”风格的小景屏风。

除了“小景”接受主体及使用空间的变化,它的内涵及定义在南宋初期也有了扩展或变异。在北宋晚期,《宣和画谱》将小景归在“墨竹”门下,画家群体与文同等人同列,然而在邓椿《画继》中,却将小景与“杂画”同置。从所列六位画家的风格特征来看,除了李达,其他画家似乎与绘有汀渚水鸟、渔村浦屿的“江湖景”缺少视觉共同点,描绘题材已扩展到故事人物、村田农乐等风俗画的范畴中。画家群体也并非“轩冕才贤”或“岩穴上士”,而多为职业画家,其中就有被米芾讥讽为“皆能污壁”的职业画家马贲。在邓椿笔下,“小景”“江湖景”的定义模糊不定,其视觉特征和审美要素已趋于多样化,画家群体也开始向画工下移。

结语

北宋中后期,王维的画史地位在文人及皇室群体的推崇下,获得了前所未有的提升,以米芾、王诜为主的文人收藏家为了从蜀地、江南乃至日本的“隔世唐画”中寻找他们理想中的王维风格,分别形塑了两种王维山水画风,即“蜀中王维”和“江南王维”。不过,风格雄奇重深、繁密峭拔的蜀地山水虽然也被宋人普遍认为是王维真迹,但并未在画坛引起广泛追摹,因为其风格特征与王维诗歌中幽静空旷,寂缈无痕的意象不相符合。而绘有汀渚水鸟、烟云凫雁的“江南王维”却深得皇室画家及文人收藏家的喜爱,并由此带动了江湖景“小景画”的繁荣。不管是皇室宫殿,还是文人书房,都可见“江南王维”的影子。其原因是北宋中期以来,重深雄强的蜀地山水和大山堂堂的郭熙山水把持着画坛的主体风格,而“清逸”且充满“生意”的江南画风确实能为北宋画坛注入新的审美趣味。另外,“江南王维”那种荒远闲暇、气格绝清的审美特征也与北宋文人所提倡的“萧条淡泊”或“荒寒”之意极为相符。进入南宋之后,江南样式的“小景”全面盛行,人物、佛道、鬼神题材中都可见到“小景”的屏风,故而又成为别样的“俗气”。到了南宋中后期,由北宋文人和皇室画家共同想象并形塑的“江南王维”就逐渐式微,与其样式紧密相关的“小景”也从北宋文人画家的“墨竹门”滑落到了南宋职业画家的“杂画门”之中。

猜你喜欢

杂志排行

南京艺术学院学报(美术与设计)的其它文章

- 故宫博物院藏《阆苑女仙图》时代考证

- 本期名家 王克震

- 祭祀与生天:宋金墓葬的“香花供养”图像探讨 ①基金项目:国家社科基金项目《汉传佛教造像手印研究》(18CF186)阶段性研究成果。

- 从地下遗存看文明起源中的太阳鸟旋纹与太极图像渊源①基金项目: 甘肃省教育厅优秀研究生“创新之星” 项目《从恐惧宗教到宇宙宗教:道教起源中的信仰演变研究》(2022CXZX-009)阶段性研究成果。

- 史相之相:唐宋书学丛纂所存“笔法谱系”的后世赓续①基金项目:2021 年江苏省博士后科研资助项目(2021K247B)、2022 年教育部产学合作协同育人项目(220604092253455)的阶段性成果。

- 宋金元时期陶瓷单把杯的类型与源流①基金项目:教育部人文社会科学研究项目《川渝地区古代制瓷业与外地制瓷业之间的关系研究》(22XJA780003)阶段性研究成果。