“新公民”形象诞生记:论米开朗基罗的《大卫》

2023-06-25吴琼

吴琼

【摘 要】 米开朗基罗的《大卫》,作为意大利文艺复兴艺术的偶像级“代言”,无论是在形象的裸体属性和姿势的表现张力方面,还是在古典的雕塑性和现代的展示性方面,都达到了完美的结合。同时从历史化的层面看,15世纪的佛罗伦萨早已出现将“大卫”视作共和国形象代理的倾向。从15世纪末至16世纪初,“新共和国”遭遇了一系列社会政治危机,政府急需用新的公民形象来重建市民的国家认同,1504年政府将米开朗基罗的《大卫》立在市政厅门口的决定就是艺术对危机时代的一次“拯救”。

【关键词】 大卫形象;危机时代;国家认同

为了将建筑、雕塑和绘画提升到与“七艺”平等的“自由艺术”地位,乔尔乔·瓦萨里在为文艺复兴艺术家立传的时候,对那些著名的艺术家,总是以一段“赞词”作为其传记的起首,并配以纪念性版画头像,这一赞颂式的“文体”使得整部传记系列看起来就像是为艺术家“建造”的一座“万神殿”。当整部传记进入尾声,压轴人物要出场的时候,瓦萨里说:天国主宰者看到人类面对艺术创新完全束手无策,决定派一个通晓各门艺术的天才降临人世,为艺术指明方向,这个人就是米开朗基罗。

一、无法完成的观看

米开朗基罗·博纳罗蒂(Michelangelo Buonarroti,1475—1564),1488年进入多米尼科·基朗达约(Domenico Ghirlan-daio)的作坊当学徒。不久,大约是应“豪华者”洛伦佐(Lorenzoil Magnif ico)想要培养年轻的雕塑人才的要求,米开朗基罗被送到位于圣马可教堂门前花园的雕塑学校学习,其出众的才华很快获得“豪华者”洛伦佐的赏识,后者甚至将他接到家中居住,亲自负责他的培养和教育。洛伦佐去世后,局势对美第奇家族越来越不利,米开朗基罗因而離开佛罗伦萨,先后在威尼斯和博洛尼亚漂泊。1494年,美第奇家族被驱逐,佛罗伦萨建立了新的共和国,但吉罗拉莫·萨伏那洛拉(Girolamo Savonarola,1452—1498)激进的社会政治改革将共和国拖入了社会撕裂和经济倒退的泥潭,直至1498年萨伏那洛拉被送上绞刑架,新共和国的危机局势才稍微有所缓解。

1495年,米开朗基罗结束漂泊生活回到佛罗伦萨,想借仿制古董赚钱,没承想他仿制的赝品被爱好古物收藏的红衣主教拉斐尔·里亚里奥(Raffaele Riario)识破。1496年6月,红衣主教将米开朗基罗召到罗马,授意他创作一个异教神像以展示其出色的技艺。尚未出道的年轻人很快就完成了一尊酒神巴库斯(Bacchus)的大理石裸像:有着雌雄同体般形体的巴库斯手举酒杯,醉眼蒙眬,步态踉跄,在他身后是与其形成镜像关系的小羊人,后者手捧葡萄做“搔头弄姿”态—整件雕像弥漫着一种非理性状态的奇异气息(图1)。红衣主教认为这件作品太容易让人联想到性欲和放纵,因此拒绝接受它的“感染”,将它转卖给了一位同样爱好古物收藏的银行家,据称银行家稍事加工做旧以后,将雕像安放在自家宫殿的花园里。直至1572年,这件作品才被美第奇家族购买并送回佛罗伦萨。

银行家对米开朗基罗以刻意制造不稳定的“挑战”姿态来向希腊式古典雕塑致敬的做法十分欣赏,于是把年轻的艺术家介绍给法国驻梵蒂冈的大使、红衣主教让·比尔赫雷斯·德·拉格劳拉斯(Jean Bilhères de Lagraulas)。1497年11月,拉格劳拉斯委托米开朗基罗创作一尊圣母哀悼基督的大理石雕像,以用作自己将来在老圣彼得教堂南耳堂的圣佩特罗尼拉礼拜堂(Cappella di Santa Petronilla)的陵墓供像。米开朗基罗亲自前往卡拉拉(Carrara)的采石场挑选大理石,并在石料运回罗马后立即投入创作,最终于1499年完成,而委托人于作品完成前不久去世,被安葬在圣佩特罗尼拉礼拜堂。这件后来被命名为《怜子》(The Pietà)的雕像就安置在委托人墓地前(图2)。据瓦萨里在传记中的记述,某日米开朗基罗听到观众在对雕像赞不绝口之余却对作者及其来历胡乱猜测,愤懑的他当晚便潜入教堂,将自己的名字添加在圣母胸前的束带上—“佛罗伦萨的米开朗基罗·博纳罗蒂制作”。几年后,老圣彼得教堂重建,《怜子》被多次转移,1568年被移到西克斯图斯四世的墓地礼拜堂,1749年又被移到其现存的位置,即圣彼得大教堂右侧廊的礼拜堂。

年轻的圣母身子后倾,以谦卑的姿态坐在一块低矮的岩石上;死去的基督横躺在圣母的腿上,岩石旁伸出的一个树桩支撑着他的左脚;与被抬高的左脚相呼应,基督的右手自然垂下,手背上的圣痕正好构成了对观者的凝视。圣母低着头,眼帘低垂,刻意回避观者的目光,这使得她年轻的脸庞所表现出的宁静和悲伤完全被内在化;而她左手半打开的姿势似乎也在提醒观者,眼前的这次牺牲及其所代表的救赎才是应当沉思的对象。与此同时,这也是一个奉献的姿势,意即她正将自己的爱子献给上帝,以作为人类的赎价。

与源于弗莱芒艺术的“怜子”主题及其构图形态相比,这件作品选取了大理石为媒材,且艺术家在这一媒材上施展了他精湛的技艺,成功地使大理石的物质性(光泽、纹理、光滑度等)获得了精神性的象征价值,大理石因此从表达主题的“媒介”变成了“对象”,艺术家对媒介的运用也因此从“手段”变成了“目的”,对祀拜主题的阐释由此让位于“媒介性”,即材料的物质性和技艺的艺术性得以充分地呈现出来。尽管《怜子》并非米开朗基罗的第一件独立雕塑,但艺术家对“独立性”的独特揭示,对雕塑作为艺术对象的独特理解,显示出一种全新的现代雕塑观。要理解这一点,就需要结合在原初位置对《怜子》的展示和观看,来考察作品对观者目光的组织过程。1899年,沃尔夫林对《怜子》的展示方式评论说:

现在,这件作品被人用鄙俗的方式展出于圣彼得大教堂的一间礼拜堂中,在那里既看不到精妙的技巧又看不见动态的魅力,因为这座群雕在礼拜堂的巨大空间中很不显眼,而且被放置得那么高,使得人们不可能从合适的视点去观看它。[1]

1749年,当《怜子》被移到其现存地点安置时,人们将它置于高高的台座上,由此为作品的观看建构了一个相对确定的、为沃尔夫林所诟病的“理想视点”,也就是圣母子像的正前方;1972年,由于一位观众对雕像的破坏性“损毁”,出于保护的目的,一层厚厚的防弹玻璃将雕像与观众完全隔离,安置雕像的礼拜堂由此变成了雕像的“墓地”,雕像被“圣化”或“木乃伊化”为不可触及之物,真正意义上的雕像观看已变得不可能。值得反思的是,在今天,正前方已经成为“唯一的视点”,就像我们在观光客的无数摄影图片中所看到的,这个“唯一的视点”、这个根本“虚假”的视点甚至直接建构了无数艺术史著作针对该作品的描述的正面视点。

其实,雕像的“损毁”在18世纪那次添加台座时就已经开始了。首先,米开朗基罗当初是为雕像“雕刻”了基座的,即圣母脚下低矮的岩石:《怜子》作为一个整体,基座是它的组成部分;同时,“怜子”的宗教主题作为一个整体,低矮的基座不禁让人联想到佛罗伦萨圣母像传统中“谦卑圣母”(圣母抱着圣子坐在草地上或低矮的坐垫上)的“谦卑”母题。其次,圣佩特罗尼拉礼拜堂在传统上就是法国王室的礼拜堂,有不少法国王公和红衣主教死后就葬在那里,拉格劳拉斯1497年的委托不过是这个传统的延续。最后,如许多学者所指出的,雕像当初并不是作为礼拜堂的祭坛装饰,而是作为红衣主教的墓地纪念碑设计的,安置位置就在礼拜堂入口右侧的墓地前[1]。由此,方可理解米开朗基罗对视觉节奏的原始构想:从基督的脚到头,他的身体渐渐抬高且指向礼拜堂圣坛的方向;圣母从打开的左手(从右侧看)到低垂的目光(从正面看),皆在邀请观者默祷、沉思圣子的牺牲;圣母如波浪般起伏的衣褶从基督脚下呈现为朝向观者的拖拽,到雕像正面如裹尸布一般沿基督尸体的延展,最后到雕像右侧(观者左侧)纵向下垂的斗篷则有如舞台幕布一般,这一切都宣告了悲剧在高潮处戛然而止的“终结”—这就是观者“在雕像面前”的视线行进,也是观者走向礼拜堂圣坛的“中途”所經历的精神洗礼。

《怜子》的成功让米开朗基罗声名大振。经购买酒神雕像的银行家介绍,米开朗基罗又获得红衣主教弗朗切斯科·皮科洛米尼(Francesco Piccolomini)即未来的教皇庇护三世(Pope Pius Ⅲ)的委托,在锡耶纳大教堂为后者的家族墓地制作祭坛雕塑,为此米开朗基罗于1500年从罗马回到佛罗伦萨。与此同时,他从多个渠道听闻圣母百花大教堂的监理会正在为一块巨石寻觅合适的雕塑家,年轻的艺术家也渴望在家乡用作品证明自己。1501年8月16日,负责圣母百花大教堂各项工程事务的羊毛业行会和负责执行事务的教堂监理会与米开朗基罗签约,委托这位“佛罗伦萨市民”用停放在监理会院子里的一块巨型大理石石料雕塑一尊“巨人像”(Il Gigante)[2]。

二、大卫形象的政治收编

巨人像合同并没有明确雕像将来安置的地点和雕像的内容,但签约双方都知道该委托是一个已经拖延很久的雕塑计划的一部分。1408年,一方面为了和大教堂对面委托洗礼堂青铜门计划的羊毛贸易及商人行会竞争,另一方面也为了彰显城市的荣光,羊毛业行会决定启动一个计划:为大教堂后殿外的扶垛安置12尊旧约先知雕像[3]。该行会当年就敲定了两件雕塑的委托:洗礼堂青铜门制作者洛伦佐·吉贝尔蒂(Lorenzo Ghiberti)的学生多那太罗(Donatello)的大理石像《大卫》(David)(图3),以及与多那太罗既是朋友又是竞争者的南尼·安东尼奥·迪·班科(Nanni Antonio di Banco)的大理石像《以赛亚》(Isaiah)。两件作品都采用了接近真人大小的尺寸,但班科先行完成的《以赛亚》被安置到扶垛上面后,人们才发现,因扶垛位置太高,从地面上看,雕像的效果完全无法显现,于是雕像很快就被撤了下来。多那太罗的大理石像《大卫》则于1416年被安置在长老宫,从宗教权力的中心移到世俗权力的中心,大卫形象的象征功能也随之改变,这一点从安置时添加在基座上的铭文便可以看出:“凡为祖国勇敢奋战者,众神必助力抗击最恐怖的来敌”。至于班科的《以赛亚》,很多年后被安置在教堂内的一个神龛上。

1410年,多那太罗又为大教堂创作了一尊彩陶像《约书亚》(Joshua),并被安置在扶垛上。这一次,艺术家和教堂监理会汲取教训,雕像的尺寸终于与建筑物的大尺度相配合,比真人尺度放大了若干倍;同时,为减轻雕像重量,多那太罗采用了材质更轻的陶泥。雕塑史家查尔斯·西摩(Charles Seymour)评论说:“彩陶材料比大理石轻很多,尤其若是将形象的中间掏空,再辅以金属支柱来抵挡大风,重量的难题就可以迎刃而解,约书亚像就是这样处理的。”[1]

虽然大教堂的先知像计划由于各种原因时断时续,但从未被放弃。阿戈斯蒂诺·迪·杜乔(Agostino di Duccio)据说是多那太罗的学生,早年曾因偷窃圣母领报教堂的银制圣骨盒而被逐出城市,所以一直在佛罗伦萨的周边城市讨生活。1463年,可能是经由年事已高的多那太罗提议,监理会将阿戈斯蒂诺从博洛尼亚召回,请他续接雕像计划。阿戈斯蒂诺很快就根据多那太罗设计的模子完成了一件“赫拉克勒斯式”的彩陶但以理(Daniel)像。1464年,当雕像被安置到扶垛上时,监理会显然对其很满意,于是让阿戈斯蒂诺继续创作下一尊大型雕像—大卫像,要求使用大理石制作—并且按照合约,雕像可以用四块石头雕刻拼合而成。阿戈斯蒂诺亲自到卡拉拉的采石场挑选石料,1466年12月,他从那里运回一块高约5.4米的巨型大理石。但就在大理石运抵大教堂的前两天,多那太罗去世了,佛罗伦萨早期文艺复兴雕塑延续了半个多世纪的黄金时代由此落幕。也许是大师的离世让大教堂监理会对雕塑计划能否如愿实施产生怀疑,但更有可能是合同执行上的分歧—开采和运输大理石严重超支—大理石运抵操作现场几天后,阿戈斯蒂诺的合同被终止。10年后即1476年底,监理会再次重启计划,委托当时著名的肖像雕塑家安东尼奥·罗塞利诺(Antonio Rossellino)用阿戈斯蒂诺的巨石完成“巨人像”;但不知何故,艺术家直到两年后因瘟疫病故,一直未曾动手。巨型大理石就这样被闲置在监理会的院子里,无人问津,直至1500年,米开朗基罗归来。如同当初大教堂屋顶的巨型鼓座长期被弃置在教堂后殿上方等待着菲利波·布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi)从罗马归来,为它覆盖那个伟大的穹顶一样,大教堂的卡拉拉大理石也在等待天选之人的到来,以让隐匿其中的、石化的精神获得重生。

承接委托之前,米开朗基罗想必对巨石的历史已经有所耳闻,也许还曾多次走进监理会的院子绕着巨石来回观察。彼时,雄心勃勃的艺术家面对的绝不仅仅是一块物质性的巨石,更是一块凝缩了历史的巨石;并且那不是一段已然过去或完成的历史,而是一段悬疑有待“解决”的历史。对年轻的艺术家而言,那甚至是等待启封的历史,它激励着年轻的心灵,想要与曾经的英雄亦即多那太罗一决雌雄,就像查尔斯·西摩所说的,“当他思量他的任务时,米开朗基罗必定会在佛罗伦萨的传统中把自己视作多那太罗一样的人物,必定会觉得,作为新一代艺术家的代表,他必须超过多那太罗”[1]。而与先知像计划有关的那些故事—多那太罗对巨石雕像的构想,以及此前两位艺术家的尝试,等等,这些传奇化的素材都混杂在了一起,最终将以想象的方式投注在这块巨石上。

合约签订后,米开朗基罗立即行动起来。他制作了一个手持投石器的青年大卫的蜡模,还在现场搭建了一个小木棚将大理石围起来,这样人们就看不到他是怎样工作的了。经过近两年的劳作,到1503年夏季,大卫像已接近完成。为理解米开朗基罗的大卫像,在此有必要简单回顾一下佛罗伦萨人对大卫形象的认知及“大卫”造像的历史。

作为一个宗教形象,大卫的身上聚集了多个角色:牧羊童、英勇杀敌的英雄、以色列人的王和先知、诗人或音乐家、耶稣的先祖等。在13至14世纪佛罗伦萨的宗教艺术中,大卫多作为以色列人的王和先知的形象出现。例如归属于乔凡尼·奇马布埃(Giovanni Cimabue)名下、现藏于意大利乌菲齐美术馆的《宝座上的圣母子》(Virgin and Child Enthroned, and Prophets,约1290—1300),在画面下方的“四先知”中,大卫头上戴着王冠,手中拿着写有“我要使你所生的坐在你的宝座上”的经卷,代表这个大卫既是以色列人的王和先知,也是耶稣的先祖;在安德烈亚·皮萨诺(Andrea Pisano)于1340年左右为乔托钟楼的一个神龛雕塑的大理石像中,大卫也被表征为以色列人的王和先知。但到了15世纪,受莱昂纳多·布鲁尼(Leonardo Bruni)意义上的公民主义思想的影响,大卫的形象被缝合到追求“行动的生活”的理想公民观念中,大卫作为英勇杀敌的英雄形象出现得更为频繁,如在洛伦佐·吉贝尔蒂为洗礼堂制作的“天堂之门”(Porta del Paradiso,1425—1452)中,有一个场景就表现了大卫割下歌利亚头颅的故事;弗朗切斯科·佩塞利诺(Francesco Pesellino)也在1450年前后的一组婚柜画中再现了这个故事;更为人所熟知的是安德烈亚·德尔·卡斯塔格诺(Andrea del Castagno)和安东尼奥·德尔·波拉约洛(Antonio del Pollaiolo)两位画家对独立的大卫形象的肖像式描写(图4、图5),杀敌的故事则通过大卫脚下特别突出的歌利亚流着血的头颅加以暗示,宗教人物的神性一面越来越被世俗化的英雄的行动层面所替代,卡斯塔格诺甚至在其中加入叙事的时间因素,再现了大卫用投石器投出石头的时刻和歌利亚被石头击中头部而死的情景。

人们在讨论米开朗基罗的大卫像的时候,总免不了要将之前的另外三件大卫雕像作为参照。一件就是多那太罗为圣母百花大教堂制作的大理石大卫像,它已于1416年被安置在长老宫百合厅,其中的大卫被表现为胜利者的姿态,歌利亚的头颅横躺在他脚下,在雕塑上可以看到投石器和击中歌利亚前额的石头。大卫的手上没有武器,其姿势设计因太过放松而失去了战斗的张力,这固然与艺术家表现的是战斗之后的情形有关,但也有可能与雕像最初是为教堂所用有关—那个环境更倾向于表现大卫作为先知的庄严一面,歌利亚的头颅更像是为完善大卫的角色属性而出现在那里的。

另有一件也是多那太罗的作品(图6),照样是表现年轻的胜利者,脚下仍是歌利亚的头颅,但材料从大理石换成了青铜,大卫也从穿着衣服变成了裸体,人体比例和姿势设计更是远胜于早先的大理石版本。多数学者认为这座青铜雕像是科西莫·德·美第奇(Cosimo de Medici)委托制作的,后被安置在新建的美第奇宫庭院中央。1494年,美第奇家族被驱逐后,美第奇宫的大量物品遭到没收充公,多那太罗的青铜大卫像于1495年10月被移到长老宫庭院的中心[1]。同时被没收充公的还有多那太罗为科西莫创作的另一件青铜雕像《犹滴和荷罗浮尼》(Judith and Holofernes,1457—1464),该雕像原先安置在美第奇宫的花园中,1495年被移到長老宫入口左侧发布政府公告的“露台”(ringhiera)上。

因为不是为教堂而是为私人场所创作,艺术家显然获得了更大的想象空间—虽然不一定意味着创作自由—其中一个标志性的表现就是引入希腊式的古典语言来阐释大卫的形象,即年轻的裸体英雄,其人体的比例、姿势和表情都表明了英雄的青春、美和优雅才是真正的展示对象。大卫脚下踩着戴着头盔的歌利亚的头[1],左手拿着石块撑在腰间,右手拿着一把与人体比例不相称的长剑。因为塑像身体的重心落在右脚,为体现抗敌胜利后的放松心情,艺术家在左侧利用手和脚的屈折变化为人体制造了一个立体的三维展示,对姿态的设计更显自然且富于变化。至于“裸体”,一方面它是古典神像的神性样态,现在则成为复兴古典雕塑关键的语言要素,但在文化精神层面,文艺复兴时期的复古也是新的文化冲动和生命意识的体现,至少在15世纪上半叶的“时代之眼”中,裸体所代表的就是一种“现代”生命形象。另一方面,年轻战士略显稚气的面容,回避对视、返身内转的目光,有点瘦削的形体,加上青铜本身的光泽,又十分有效地过滤了裸体在观看中可能引发的色欲化效果。基本上,如果我们指认文艺复兴艺术的确隐含“人的觉醒”的形象史,则多那太罗的青铜大卫像就代表了这个觉醒的“早春”,懵懂的青春气息和不成熟的人体比例蕴藉着正在苏醒的生命活力。

第3件是安德烈亚·德尔·韦罗基奥(Andrea del Verrocchio)制作的大卫像。1466年,多那太罗去世的时候,韦罗基奥才30岁左右,但他在圣洛伦佐教堂制作的科西莫·德·美第奇的墓地(1465—1467)和被放置在奥桑米迦勒教堂东立面一个由多那太罗设计的古典神龛内的双人青铜像《基督与多疑的多马》(Christ and St. Thomas,1467)已然呈现出极为成熟的古典化风范。因此不难理解,多那太罗去世后,美第奇家族和佛罗伦萨人何以对韦罗基奥寄予厚望,大量的委托都落在他身上。15世纪60年代末,皮耶罗·德·美第奇(Piero de Medici)在去世前委托韦罗基奥制作一件独立的大卫青铜像,该作品大约在1475年最终完成,但此时皮耶罗已经去世。1476年5月,洛伦佐和朱利亚诺兄弟将父亲留下的这个遗产卖给市政厅,雕像被安置在长老宫百合厅门口。

相比多那太罗的青铜版本,韦罗基奥的《大卫》尺寸比较小,人体比例更简约,看起来就像一尊小塑像(图7)。不过真正重要的是,韦罗基奥对多那太罗表现出的爱恨交织的“迟来者焦虑”:一方面以模仿的姿态向前代巨擘致敬,另一方面则通过细节修正来翻转对形象及其主题的阐释。

同样是古典站姿,但人物不再是裸体,而是穿着如牧羊童一般的紧身衣服,因此这不再是神话化的神,也不是神态凛然的先知,而是真实的历史英雄。同样是胜利者的姿态,但再也没有头盔的掩映来遮挡表现性格的面部,也不再有哥特情调的诗意沉思,而是表现为目视前方的自信国民,肢体的打开坚定有力,人体的轮廓界定更为清晰明确。约翰·舍尔曼(John Shearman)说,韦罗基奥对多那太罗实现差异化的策略之一就是“在多那太罗内在化的地方实施外在化”,“某种程度上,多那太罗的《大卫》是自足的、内省的、思想和轮廓上封闭的,在相同层面上,韦罗基奥的《大卫》是外向的,其设计和心理投射—对叙事完成而言—是向他的周边空间开放的”[1]。

还有动感的姿势设计:韦罗基奥的大卫像不再是左手拿着石头不自然地用手背撑在腰间,而是手指自信而有力地叉着腰;右手也不再长剑在握,而是拿着一把短剑,双臂的动作显得更加自然合理,且与躯体的运动完美统一。有人评论说:

韦罗基奥的大卫从左臂更为强烈的向前扭转获得了一种自发的、攻击性表现,肘尖现在更尖且棱角分明,剑口上扬,充满威胁,剑尖从平滑向下的身侧刺向外。韦罗基奥从多那太罗那里接过手叉腰的母题,但赋予它全新的和挑衅的意义—一种自豪和自信的姿态。手的摆置获得了一个新的价值:手指的紧张效果暴露了受到压抑的冲动。使情感可见的艺术才能不仅体现在脸上和姿势上,还在手的表现上—这在后来所有的形象表征中变得极为重要—这一才能在此获得了全新的展示和发展,并且参照多那太罗的阐释来考察他的形象,也许能直接领会到这一点。[2]

那么,该如何理解米开朗基罗的大卫像与前辈作品的关系呢?法国巴黎卢浮宫有一张画有大卫像草图和大卫右臂的素描,手臂旁边还有两句话。人们认为这张素描应该出自米开朗基罗之手(图8)。在此,大卫像草图的姿势设计与接下来大理石像的形象相距甚远,它其实更接近于多那太罗的青铜像。这张草图其实是为另一个委托而作的。1494年11月,法国国王去佛罗伦萨时,随同国王一起的法军元帅皮埃尔·德·罗昂(Pierre de Rohan,1451—1513)在美第奇宫看到多那太罗的大卫青铜像,对其大为赞赏。1501年6月,元帅透过佛罗伦萨驻法国大使向佛罗伦萨官方提出请求,希望按照多那太罗的青铜像仿制一件。次年8月,佛罗伦萨官方出于外交考量,将仿制的任务交给了正在创作大理石像的米开朗基罗,那时多那太罗的大卫青铜像已经被移到长老宫。米开朗基罗的素描就是为此准备的,青铜像最终于1508年完成,随即被送往法国,但此时罗昂在新国王那里已经失势,作品为皇家所收藏,后来消失了。

至于那个高举的右臂肢干,它显然不是多那太罗的样式,而是比较接近米开朗基罗自己的大理石像的右臂样式,但形态是倒置的,或者说它更像是艺术家对肢干表现的一种探索。还有旁边的两句话,上面一句为“大卫有投石器,我有弓—米开朗基罗”。“弓”的字面意义就是“武器”,但在此更有可能是指“雕塑家的手钻”,这个器具传统上正好是弓形。因此,对于米开朗基罗这句话的含义,查尔斯·西摩解释说,恰如大卫以投石器为武器对抗巨人歌利亚,米开朗基罗用雕塑家的工具对付“另一个巨人”;这句话也暗示了“他自己当时和年轻的大卫之间有意义的联系”,亦即它表现了艺术家的“个人和艺术认同”[1]。如果认真读一下旧约《撒母耳记上》(1 Samuel)第17章记述的大卫迎战歌利亚的对话—“歌利亚见大卫是个面色红润、相貌英俊的少年,就藐视他。他对大卫说:‘你拿着棍子来战我,难道我是一条狗吗?……大卫答道:‘你是靠刀枪剑戟来攻击我,我是靠万军之耶和华的名,就是你所蔑视的以色列軍队的上帝来迎战你。今天,耶和华必把你交在我手中,我必杀死你,砍掉你的头……”—就知道,大卫其实是把自己当作耶和华手中的工具,他就是耶和华的“投石器”。在这个意义上,米开朗基罗将自己和大卫“对照并置”也许还有另一重含义:如同大卫是耶和华的“工具”—他的胜利其实是上帝所为—艺术家的力量也是神赐的,他的劳绩是神启的结果,这一观念与佛罗伦萨新柏拉图主义所推崇的神性艺术的创作本质或所谓“爱的迷狂”也是一致的。

在纸张右下端还有一句话,是取自彼特拉克的诗句:“Rocte lalta cholonna el verd[e lauro]”(高柱倾折,青桂飘落)。彼特拉克这句诗是用名字的双关来纪念他生命中最重要的两个人的去世:他的好友乔凡尼·科隆那(Giovanni Colonna,约1298—1344)和他的恋人劳拉(Laura)。而“Laura/laurel/Lorenzo”又构成一组语音双关,所以有人认为,米开朗基罗这个表达哀悼和怀念的引语乃是对恩主“豪华者”洛伦佐的双关[1]。

因此,卢浮宫的素描草稿与其说是艺术家的创作构思,不如说是其复杂的瞬间情绪的涂鸦:对多那太罗的不屑,对自身命运的感怀,对故人的怀念,也许还隐秘地表达了对共和国驱逐和洗劫美第奇家族的愤懑或怨恨。在此意义上,那个右臂肢干就像是艺术家对既定传统予以告别的一个宣言。这个告别的意志最终被艺术家转化在大理石像中—运用溯源性的古典雕塑语言对大卫形象的彻底改写。

三、“前置物”的冒犯

多那太罗和韦罗基奥表现的都是战斗之后的大卫,稍显稚气的征服者脚踩在歌利亚的头上,或者手上还拿着割下敌人首级的剑。米开朗基罗所表现的大卫则是一个年轻的、肌肉强健的“巨人”,虽然面带忧虑甚至不安,却准备好迎接敌人(图9)。所以这是一个战斗之前的姿态:头微微左转,眼睛凝视前方,左手紧握包着石块的投石器,右手下垂握着投石器另一端,人体造型成为作品唯一要呈现的对象。

如同在《怜子》中就已经看到的,米开朗基罗在雕塑中对美的理想形式的关注远高于对主题的阐释,他表现的大卫从姿势到形象配置皆与基督教艺术既有的表现方式大相异趣,而更像与赫拉克勒斯有着亲缘关系的异教形象:标准的古典式站姿,人体结构与大理石体块感相得益彰的完美统一,整体的稳定性和细部的动力潜能相互配合,装饰的极简主义和情感的表现主义各尽所能,这一切共同建立了大卫形象的“偶像”特质。虽然大卫的年轻让人觉得他的手和头相对于身体而言太大了,但如果考虑到巨像的高度意味着人们只能远距离自下向上看,则这一物理测量意义上的不合度其实恰好符合现场观看的尺度。

进而,在米开朗基罗的设想中,同样就像他对《怜子》的设计,《大卫》的姿势也不是按照一个静态的固定视点设计的,而是要求观者从雕像右侧开始顺时针变换位置。如此,在右侧就可以看到那个充满张力的上半身:在一头卷发的框定下,凝视远方、锐利而坚定的目光,仿佛特写一般的蹙眉,坚挺的鼻梁,紧闭的嘴唇,塑造出一副刚毅的面孔,在这一心理动力的驱动下,配合下面强壮的左臂和有力地握着投石器的左手,让蓄势待发变得极具现场感(图10、图11)。相较之下,霍华德·希巴德(Howard Hibbard)的评论显得太过“含蓄”,他说:“这个头部打破了简洁的躯干的古风式魅力,赋予了人物一种备受佛罗伦萨人文主义者推崇的人的思想和意识。”[1]

这种紧张感在右手上同样获得了观相式的表现:粗壮的右臂笔直下垂,但饱满的肌肉“阻止”了它的松弛感,尤其略微回收的手腕形成一种向上的心理动力,让手“停顿”在右大腿外侧的中间位置,错落的手指握着投石器的另一端,其张力的态势与左手正相呼应,形成一个力量“传递”的链条—当然是观看的心理动力学意义上的“传递”。

关于大卫的裸体,最简便的评论通道就是将它与古代雕塑的复兴和人性的觉醒联系在一起。约翰·T.帕雷提(John T. Paoletti)认为还应当结合佛罗伦萨社会的日常经验—节庆仪式、比武表演、对罪犯的惩罚等—来理解,“虽然后来人们将《大卫》孤立在一个被称作艺术的审美范畴的有限范围内,因此脱离了日常经验,但在它自身的时代,它是对佛罗伦萨社会各阶层的日常生活发言的”[2]。

上述评论都有其历史的合理性,但有一点仍需要稍作分析。与波提切利表现裸体的神话绘画是展示在上流社会的私人空间,因而理论上不需要接受公共道德的监督不同,米开朗基罗的《大卫》是要展示在公共空间或场所的。在公共场所完全不能出现裸体吗?也不是。15世纪20年代,马萨乔(Masaccio)在布兰卡齐礼拜堂画的《被逐伊甸园》(Expulsion from the Garden of Eden)中的亚当就是全裸的,尽管后来还是被人在生殖器部位加绘无花果叶子加以遮挡,但马萨乔的处理尚能为教会和公众所接受,一方面这么做符合经文的论述和救赎神学有关“伊甸园时期”的教义;另一方面,亚当的裸体是侧身展示,并且其正掩面离开的姿势表明是要“告别”那个代表着纯洁的“全裸时期”。因此,对这个特别时刻的裸體的凝视,对虔诚的信众而言,其实是对原罪的视觉“回溯”。可是在米开朗基罗这里,大卫是正面裸露生殖器部位,尽管他的目光转向了别处,尽管生殖部位并没有表现出任何的攻击性,但因为雕塑本身的“独立性”,以及传统通过展示语境或人体装饰所获得的所有神学“庇护”的取消,那个在正面视点中的“前置之物”还是有一种突兀感。按照性政治的逻辑,“裸露”或“前置”本身就是一种“攻击”或“冒犯”。可正是在这里,恰恰可以看到米开朗基罗的艺术坚执:既然是要展示完美的理想形式,则一切的遮挡都是对艺术的不忠。对于15至16世纪之交的艺术家而言,这种坚执本身就是一种非同寻常的“艺术”态度和“艺术”意识,这就是米开朗基罗的“前卫性”!

艺术史家对米开朗基罗《大卫》的研究,一直以来就存在两个基本面向的并置:具有形式—移情基调的风格分析和带有文化政治学意味的意义阐释。这两种并置的论说早在文艺复兴时期就出现了,比如瓦萨里对《大卫》的艺术风格有一段“印象式”描述:

毫无疑问,这一作品使所有古代(无论是希腊还是罗马)和现代艺术品都相形见绌……在这里,你可以看到优雅绝伦的双腿、鬼斧神工般刻就的臂膀和躯干、举世无双的闲适姿态,以及集中体现着和谐、美感与精湛技艺的手、脚和头。事实上,所有亲眼目睹过这件雕像的人,都无须再费神去观看古代和现代任何其他雕塑家的作品。[1]

到19世纪末、20世纪初,这种风格分析发展得更加技术化和形式化。约翰·阿丁顿·西蒙斯(John Addington Symonds)是一位具有浪漫主义情怀的作家和文化史家,他的7卷本《意大利文艺复兴》(Renaissance in Italy,1875—1886)被认为是继布克哈特之后最重要的研究成果,而他的《米开朗基罗传》(The Life of Michelangelo Buonarroti,1893)堪称19世纪米氏传记研究的压轴之作,其中结合家族档案和历史文献对艺术家的个性与其作品的关系的考察令人印象深刻。在论及《大卫》的时候,西蒙斯给出了一段十分生动的移情式想象:

坦率地说,这个大卫是一个巨人般的憨小伙(colossal hobbledehoy)。他的身躯—宽胸深腹,体型粗壮—还未发育到硕大的手足和巨大头型的程度。……必须承认,大卫的头太大,四肢太粗壮,不符合理想的美,但即便苛评也无法就每个部位的造型和制作吹毛求疵。所选择的姿态代表了伟大的尊严和活力。英勇的少年充满信心,对即将到来的搏斗兴奋不已。他眉头紧锁,鼻孔紧绷颤抖,眼睛敏锐地盯着前方的非利士人。他的喉头明显上扬,左腿肌腱收紧,仿佛这个人全部的精神都已准备好投入一场终极之战。他的右手放在臀和膝之间的正中点,手上拿着一个木块,投石器就拴在木块上。投石器绕过他的后背,左手握着投石器的中间,包裹在里面凸起的石块搁在左肩上,准备随时发射。我们感受到下一个动作就是右手将投石器拉满,把石块旋转着甩向空中,迅速击中歌利亚的前额,这时小伙子整个柔软的身体就会划出一道弧线,然后随两条结实的腿恢复到笔直。[2]

西蒙斯基于雕塑的动作而联想大卫的表情、姿势和心理,其想象无疑是合理的;然而几年后,到了沃尔夫林那里,这个想象就只剩下西蒙斯所警告的对部位造型的“吹毛求疵”了:

米开朗基罗关于青年特有的美的理想是什么呢?一个巨人般的憨小伙子(riesenm?ssiger Kerl),既非成年人也不是小孩,而是一个正值长身体和年龄的年轻人,硕大的手足与四肢大小不相称。这一次,米开朗基罗的现实主义观念一定得到了彻底的满足,因为他接受了将这个粗野不文的模特儿放大到巨大尺寸所带来的后果,他不想缓和人物姿态的棱角分明的节奏,和双腿间巨大的、空洞的三角形,对轮廓线的美他未做任何让步。这个雕像是对自然的忠实再现,就忠实程度而言,这种再现几乎是不可思议的事。每个细部都令人惊讶,整个身体的弹性感将永远让人惊奇不已。然而坦率地说,它完全是丑陋的。[1]

几乎没有人注意到,沃尔夫林这段基于“理想形式”的美学评论其实是对西蒙斯的描述的“改写”,他所谓的“丑陋”就是西蒙斯提及的躯体比例的失调,以及这种比例与发育年龄不相称所导致的对“美的理想”的破坏。然而,西蒙斯将这一对审美原则的违背视作艺术家为强化戏剧性的时刻和表达精神的力量而做的刻意选择,但沃尔夫林只将它视作对美的理想形式的破坏,批评艺术家因追求过度写实而放弃了美学原则。

在《古典艺术》(Die Klassische Kunst)1899年第一版“丑陋”一句的注释中,沃尔夫林提到了约翰·阿丁顿·西蒙斯的讨论[2],然而到1901年第二版的时候,这个注释被修改,西蒙斯的名字消失了,内容换成了另一段话:

手臂的母题令人如此意想不到而且难以理解,在这里技术的困难可能已起着一定的作用。总之,当莱奥纳尔多在他著名的素描中处理相同的表现对象时,他给大卫一个右边挂下的普通投石器。在米开朗基罗那里,则是一条从背上耷拉下来的粗绳,一端握在右手中,另一端变宽呈口袋状,握在左手中。从主观点上看去,它一点也不重要。[3]

这又是对西蒙斯另一段话的“改写”,并且同样是被反向使用,西蒙斯的原话是:

米开朗基罗在再现必要的动作时总是选择一些决定性的时刻;尽管由于被处理的破损石块的限制,他在此面临着一些困难,但他设法暗示了迅速而突然的能量爆发,这固然会扰乱年轻巨人的姿势平衡。这座雕像的批评者受憩息中的希腊运动员雕像表面的相似性的迷惑,忽视了所预示的瞬间行为那直言不讳的写实主义。他们不明白投石器的意义……完全歪曲了雕塑家的动机,错过了投石器的意义,视后背的宽带是多余的,并将米开朗基罗打算借此捕捉紧张生命的某个时刻变成了单纯的造型象征。[4]

在此,西蒙斯认为大卫后背的投石器再现是写实主义所需,是必要的(图12)。沃尔夫林则认为这根本是多此一举,因为在他看来,作品原先完全是按从正面观看而非从四面八方观看而设计的。果真如此吗?

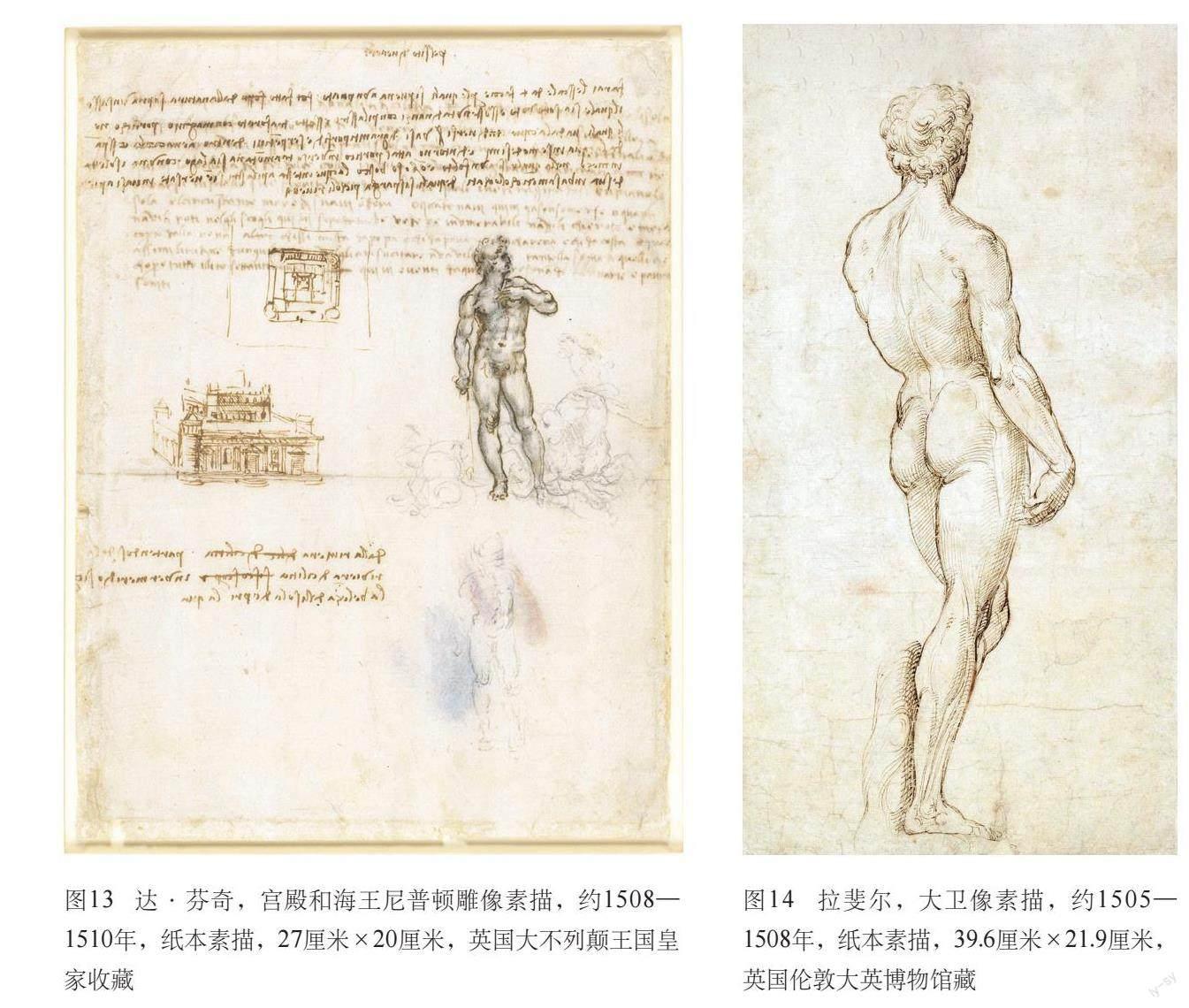

沃尔夫林在修改的注释中提到了达·芬奇的一幅素描(图13),它本是为米兰的法国统治者设计的一个花园的草稿,有宫殿、有海神喷泉,喷泉中有海王尼普顿的雕像,雕像的原型似乎参照了米开朗基罗的《大卫》。除对躯干姿势进行了微调,达·芬奇所作的最大改变之处是雕像的两只手:左手被移到胸口,右手拿着快拖到地面的投石器弓带。这一改变意味着达·芬奇表现的是战斗后已取得胜利的大卫。这是否更符合沃尔夫林所说的理想形式?面对一幅敷衍的草图,我们无从评价。不过,沃尔夫林认定米开朗基罗的《大卫》是按“正面观看”设计的,这肯定过于武断,因为拉斐尔就留下了一幅恰好是从背侧面观看的大卫像素描(图14)。拉斐尔剔除了后背的投石器弓带—实际上他完全放弃了投石器,因此大卫的右手也得以放松。与米开朗基罗运用头部和手部来制造形象的动能效果不同,拉斐尔的动力因素是腰部,他夸大了腰部的扭曲,同时通过清晰饱满的肌肉走势来分析人物姿势的动作潜力,很显然这是艺术家参照大卫像对人体结构的一种“研究”。

实际上,沃尔夫林对“正面观看”的设计认定源于他对1504年一场会议讨论结果的误读。会议的议题就是米开朗基罗的大卫像的安置和展示。围绕这个议题的讨论和最终解决,构成了《大卫》“传奇”的重要一环,整个过程充分显示了社会性或政治性的审美建制如何通过重置《大卫》的观看语境来开发、实现文本的文化政治学维度。

四、展示的空间性

1501年8月的合同虽然没有明确未来大卫像的安置地点,但米开朗基罗至少知道那块巨石最初就是为扶垛准备的。按照合同,米开朗基罗应在两年内完成任务。两年间,艺术家几乎投入了全部的精力。至1503年6月,差不多已接近完工,因为这年的施洗约翰纪念日(6月23日)前,大教堂监理会开会决定米开朗基罗的工作间开放一周让公众参观。施洗约翰是佛罗伦萨城的主保圣徒,每年的纪念日佛罗伦萨人都会举行重大的节庆活动,考虑到时间点的重要性,约翰·T.帕雷提对监理会的决议评论说:“在如此重要的节庆日展示这座雕像,这明确暗示了它在城市庆典的宣传中已然扮演的角色。”[1]实际上,就在这个时候,负责大教堂工程事务的羊毛业行会已经改变主意,想要另觅他处安置雕像,而米开朗基罗似乎也不甘心将作品安置在远离观者的扶垛上,他不想自己的作品成為教堂的“附属物”,而是希望它有一个“独立”的位置。

市政厅也在这个时候介入,皮耶罗·索德里尼(Piero Soderini)就是当中的关键人物。索德里尼家族起先是美第奇家族的支持者,但后来转而支持萨伏那洛拉。1502年11月,皮耶罗·索德里尼被选为共和国正义旗手,成为执政官。这是一位温和、善良的执政者,志在维护国家的安全和稳定,他在行政助手马基雅维利的提议下,促使共和国放弃了使用雇佣军的传统,建立了可信赖的国民军。索德里尼对米开朗基罗的才华极为欣赏,看过大理石大卫像后,他很希望大卫像能进到市政厅,因为那里已经有三件大卫雕像了,大卫保家卫国的故事和青春形象已经在佛罗伦萨人的心中超出了宗教的范围,成为理想公民的代表,米开朗基罗大卫像的巨大形制最适合充当“新公民”的形象代理。

就这样,1504年1月25日,在市政厅的共同介入下,羊毛业行会成立了一个由艺术家和工匠组成的特别委员会,专门讨论雕像的选址问题。与会者30余人,其中既有皮耶特罗·佩鲁吉诺、桑德罗·波提切利、达·芬奇、皮耶罗·迪·科西莫、菲利皮诺·利皮、科西莫·罗塞利、大卫·基朗达约这样的画界名流,也有朱利亚诺·达·桑加洛、安东尼奥·达·桑加洛这样的建筑师,但雕塑家并不多,仅有安德烈亚·德拉·罗比亚(Andrea della Robbia)和安德烈亚·圣索维诺(Andrea Sansovino)算是比较有名的雕塑家。不管怎么说,这无疑是那个时代佛罗伦萨最豪华的艺术阵容。

会上大家各抒己见,其中20余人的发言被摘要记录下来,成为文艺复兴时期一份极为重要的艺术文献[2]。一开始提出的选址建议有9个地方:大教堂北侧的一个扶垛上、大教堂西立面前方、长老宫的庭院、长老宫新建的大议会厅、长老宫门口的露台、兰齐敞廊等。焦点集中在长老宫门口的露台和兰齐敞廊。许多艺术家主张安置在敞廊的中央拱下方,因为那个地方的黑暗背景适合放置一个白色大理石雕像,米开朗基罗似乎也较为赞成这一方案。但针对有人说这个中间位置会妨碍官方举行公共仪式,达·芬奇不怀好意地说可以靠墙安置,“我确信它应该安置在敞廊的护栏边……可以在墙的一边挂上幕布,再加上一些体面的装饰,想办法不要让它破坏官方仪式”[1]。考虑到此时两位艺术家的紧张关系,达·芬奇这种妒羡式的“恶意”不难理解。

很显然,艺术家们的想法是出于美学考量,认为敞廊中央的位置可以提供最佳视点。但政府有自己的考量—把政治放在美学之前,其代表人物就是长老宫首席传令官、人文主义者弗朗切斯科·菲拉雷特(Francesco Filarete),他代表官方提出的位置是长老宫门口的露台上,因为这里不仅是建筑的实际入口,而且是政府发布公告和号令的地方,代表着正义和权威。然而,这个位置已经安置有1495年从美第奇家族没收的多那太罗的《犹滴和荷罗浮尼》(图15),对此,弗朗切斯科·菲拉雷特的提议是将多那太罗的雕像移走,因为一个女人杀死男人的雕像主题在圣经的语境中固然有其象征意义,但作为城市的象征却不合适;更何况该雕像自1495年被放置在长老宫门口以来,佛罗伦萨一直厄运连连。传令官的说辞显然代表官方的定调,米开朗基罗对自己的作品能占据这样的政治“要地”当然求之不得,更重要的是,这一政治化的定调直截了当地宣告了他对前代巨擘的“取代”。

1504年5月14日,《大卫》的安装开始了,但首先要解决运输如此庞然大物的技术问题。桑加洛兄弟接受了任务,瓦萨里说,他们“制作了一个非常结实的木框架,然后用绳子把雕像吊在木架中央,这样它就不会碰到木头并被损坏;接着,他们在地上放了一些表面刨平的横木,把雕像放在上面,再用绞盘把雕像一点一点地运到预定位置。绑在石像上的绳子打的是容易解开的活结,但当重量增加绳结就会越来越紧,这的确是一个巧妙的技巧”[2]。从米开朗基罗在大教堂的工作间到长老宫几百米的距离用了4天时间,到18日中午到达长老宫入口的露台,然后又花了3周才将雕像安在底座上。6月8日,雕像正式以全貌向公众开放,佛罗伦萨人带着满心的期待和热情迎接它的到来,希望它能给城市带来好运。不过裸像的某些部位还是太过暴露,由于担心受到攻击和毁损,市政厅用铜制树叶的花环将其遮盖起来。

大卫像的安置既然是出于政治考量,后世批评家从文化政治学的层面解读它的意义,将其视作寓意佛罗伦萨共和国的政治肖像,也便不足为奇了。

比如瓦萨里就评论说:

这是长老会宫的标记,寓意为:正如大卫曾保护并公正地统治他的臣民,佛罗伦萨的统治者们也应勇敢地保护并合理地治理佛罗伦萨城。[1]

弗雷德里克·哈特(Frederick Hartt)说:

对于年轻的米开朗基罗而言,《大卫》的经验是一个分水岭,这是文艺复兴时期第一件巨型裸像,因而是第一件对自然人性的力量与尊严完全的视觉确认。它也是第一次尝试将这种力量与尊严同意大利社会的宗教及政治本质合而为一。[2]

当代的约翰·T.帕雷提也评论说:

米开朗基罗的《大卫》只是通过1504年安置在长老宫露台才成为市民权力的象征性形象的一部分,它距离长老宫一层的庭院仅几步之遥,庭院中心立着大卫像。与米开朗基罗的英雄一起,多那太罗的大理石大卫像,来自被流放的美第奇家族的两件青铜像藏品,共同为城市治理者表征了一种集体的“德行典范”(exemplum virtutis),从建筑物入口到内厅以确然无疑的口吻宣告了革新的共和国的权力。[3]

当然也有自我臆想的评论,比如有学者沿着文化政治学的方向引申,将作品的意义延展到性别理论的议题:

《大卫》也是“使艺术成为我的偶像和主宰的情感幻象”,就像老年的米开朗基罗在一首著名的十四行诗中坦承的。《大卫》也是主张自己的权利的酷男之美,在其人生的这个时期,在他的风格中,它占据、主导了艺术家的心灵,指挥着他的手,就像一个“偶像”,就像一个“主宰”。[4]

恰恰是1504年的文化政治学运作,使得雕像自安装之日起,就无法摆脱与政治互动的宿命:一方面,特别的展示位置建构了雕像文本的文化政治学;另一方面,文本的这种文化政治学又反过来重构和改造着它的展示空间。围绕《大卫》的“传奇”注定是一个无有终结的故事。

比如对作品的袭击。据说1504年5月雕像即将运往市政厅的前夜就有人投掷石块攻击它。1527年4月,城市再次发生暴乱,反美第奇家族的反叛者占领了长老宫,在围攻建筑物的时候,一条长凳被人从窗户扔下来,击中《大卫》举起的左臂,左臂掉到地上碎成了3块。

再比如对作品的政治效能的开发利用。米开朗基罗的《大卫》安置到位后,皮耶罗·索德里尼曾设想再找一块同等大小的大理石,让米开朗基罗再为长老宫入口的另一边露台制作一尊赫拉克勒斯的雕像。这块大理石1525年才运抵佛罗伦萨,而这时佛罗伦萨已再次落入美第奇家族手中,被流放的索德里尼也已经去世。因为米开朗基罗正在着手圣洛伦佐教堂正立面的改建工作,美第奇家族将雕像的委托交给了他的竞争对手巴乔·班迪内利(Baccio Bandinelli)。不过,由于1527年美第奇家族再次遭到驱逐,班迪内利的工作也暂时停顿。1530年,朱利亚诺·德·美第奇(Giuliano de Medici)的儿子、时任教皇克莱芒七世在西班牙人的帮助下夺回佛罗伦萨,他的私生子亚历山德罗·德·美第奇(Alessandro de Medici)成为统治者—两年后又被封为托斯卡纳大公—班迪内利得以重启他的工作,1534年作品完成,這就是高达5米的巨型大理石雕像《赫拉克勒斯和卡库斯》(Hercules and Cacus)。亚历山德罗大公将雕像安置在长老宫入口《大卫》的对面(图16)。班迪内利总觉得自己可以和米开朗基罗并驾齐驱,但米开朗基罗的拥趸瓦萨里等人对班迪内利的为人和技艺颇多微词,有人甚至认为他的《赫拉克勒斯和卡库斯》是很糟糕的作品。

《大卫》最后的归宿是回到沃尔夫林的“正面观看”,用美学完成对其他意义的“封闭”。米开朗基罗的《大卫》在它的位置一直待到1873年,此前佛罗伦萨为了争取获得新近完成统一的意大利的国家首都地位,曾利用大卫像及其政治象征意义展开城市的形象宣传,但未获成功;现在,临近米开朗基罗诞辰400周年,为了保护它,市政当局决定将它移到佛罗伦萨学院美术馆。现今在长老宫入口位置的大卫像是后来制作的一件复制品,原作以保护为由被摆放在一个陵墓式的空间里供人瞻仰;由此,作为佛罗伦萨共和精神之象征和公民肖像之代理的“大卫”传奇只能在历史化的阐释中被人追忆。

责任编辑:杨梦娇