电影的“空间”与“空间生产”

2023-06-21聂欣如

聂欣如

摘 要: 列斐伏尔提出“空间生产”概念,从政治经济学的角度研究了物的生产和生产关系的互动,提出了总体性的生产关系再生产的观念。电影理论对于列斐伏尔空间生产理论的借用,从一个新的视角重新定义了电影的空间,也就是把电影中呈现物的空间与呈现意义的空间置于一种辩证的关系之中,从总体性的角度出发来看待电影的模拟空间、象征空间以及意蕴空间,从而避免了对于电影空间概念使用的生吞活剥,为电影理论开辟出一个新的视野。

关键词: 空间;电影空间;空间生产;列斐伏尔

中图分类号:J901 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2023)02-0085-(09)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2023.02.009

有关电影空间的讨论在近年国内电影理论的研究中颇为热门,但是何为“空间”?一般所谓的空间与电影表现的空间差异何在?列斐伏尔所谓的“空间生产”究竟为何物,它又是如何才能够为电影理论所用?这些至关重要的问题并没有在相关的讨论中得到充分的阐释和解答,这篇文章试图在这些问题上寻根究底,将有关空间的问题更为妥帖地纳入电影学的范畴。

一、什么是“空间”与“空间生产”

按照柏格森的说法,“空间是没有性质的一种实在”。1 也就是说,我们其实无法判定空间为何“物”,一般来说,只要人们对于对象略知一二,总是可以对其性质进行描述,而空间不能,它无边无沿,无从“下手”。在柏格森和康德这样的哲学家看来,“空间”和“时间”都只是人们为了描述某一“事物”而提出的概念,这个先于时空概念的“事物”最为一般的属性被称为“绵延”和“广延”。在中文里,“延”是伸展的意思,“广”是指广度,于是“广延”便是在某个方向上的延展,也就是空间。“绵”没有方向,但是有连续不断的意思,于是“绵延”便是事物的变化过程,也就是时间。“绵延”和“广延”属于天下所有事物的共同属性,其本身并不是“物”,而是事物存在的公共性质。当人们需要对事物的变化和位移进行描述和计量的时候,便会用到“时间”和“空间”这样的概念。

在一般的理解中,时间和空间不可分,时间的“切片”便是空间,理解时间必然经由空间。在康德看来,如果把世上任何事物自身的特性去掉,那么它最后剩下的便只有广延,也就是事物的形状。这个广延是去不掉的,它存在于人对事物的关照中,而不在事物自身(事物处在运动和变化之中,并无固有之形,固有形态乃是人的赋予),因此,时间和空间这样的概念都是先验的、非实在的,“它们属于纯粹直观,是即算没有某种现实的感官对象或感觉对象,也先天地作为一个单纯的感性形式存在于内心中的”。1 但是在黑格尔看来,事实并非如此,“在《精神现象学》中,黑格尔是非常彻底的。事实上,他在那里说(该书的最后第二段末尾和最后一段开头部分,563页),自然是空间,而时间是历史。换句话说:没有自然的、宇宙的时间;仅仅在有了历史,即人的存在,即会说话的存在,才有时间。……如果没有人,自然就是空间,也仅仅是空间。唯有人在时间中,时间不在人之外存在;因此,人是时间,时间是人,即‘在自然的空间‘定在中存在的概念”。2 在黑格尔的时空观中,人的重要性超过自然,但又隶属于自然,因而空间是一种“定在”,不仅不是人类的创造,而且把人类包含其中,从而颠覆了康德的先验时空观。黑格尔之后的哲学家,包括柏格森,大多认同他的这一看法。

如果不从哲学的角度,人们也可以从自己的身体来感知空间,不过这样一种感知不可能是纯粹动物性的,如果人类如同动物那样来感知空间,那么人类永远也无法超越自己视觉之外的世界。“人类从他真正可以称为人类开始,或者至少从上万年以前开始,就不是仅仅为了实用目的利用空间,同时也把他们所理解的秩序加于周围的空间,换句话说,即以他们的观念来‘布置空间。……而在进入定居的农耕社会以后,世界的空间秩序便以定居者为中心放射性地构建起来,伊甸园的故事便是对农耕社会这种放射性空间的理想再现。”3 在此,我们看到康德的时空观至少有一部分又悄悄地回来了,因为空间不仅是人类外部的事实,同时也是我们对于世界的想象。我们可以不从哲学的角度来思考空间,但是“空间”在被建立的过程中,却少不了哲学所思考的内外两个向度。尽管现象学的哲学家们尽量地把时空和人类身体一元化,如梅洛-庞蒂,他认为:“体验揭示了在身体最终所处的客观空间里的一种原始空间性,而客观空间只不过是原始空间性的外壳,原始空间性融合于身体的存在本身。称为身体,就是维系于某个世界,我们已经看到,我们的身体首先不在空间里:它属于空间。”4 但我们在思考空间问题的时候,还是会不自觉地将内部和外部分开,因为人是一种拥有“自我”的动物,他无时无刻不在区分“我”和“非我”,以致很少能够获得一种纯粹的介乎于两者之间的中间状态,我们总是非此即彼,不是向内,便是向外,而且更多是向外。这就是海德格尔所谓的:“只要物理—技术的空间被当作空间的本身,空间物的任何属性都要在先地坚守物理—技术的空间,并把它当作空间本身。”5 现代社会的科技发展早已证明了这一点,人们在探索宇宙空间的时候,并不需要将自我的身体代入其中。

或许是因为科学技术的发展,人们受到空间之物的蛊惑越来越甚,不但生产制造大量的物,而且对物产生迷恋而不能自拔。在近代社会中,是马克思深刻揭示了人与物(商品)之间的复杂关系,将“物”置于社会形态之下予以考察。列斐伏尔受到马克思的启示,进一步提出了有关“空间生产”的思想。所谓“生产”,即是产品的机械复制,而“空间”作为“生产”的修饰定语,排除了任何具体之物的可能,因而“空间生产”是一种类似于物质生产的生产,尽管它本身不是物质的生产,但却可以包含物质的生产,列斐伏尔将其称作“生产关系的再生产”。所谓“生产关系”,简单来说就是某个生产资料所有制社会的人际社会关系,“再生产”則是试图涵盖这一关系之中产生出来的某种异质的、不同的发展方向。“准确地说,这是生产关系再生产的场所,它包含了纯粹而简单的生产力的再生产,而不是排除了这种再生产。所有这些都表现在了这些空间中,但却没有得到正确的表现,因为文本和语境被弄乱了(就像一团乱麻)。”6 列 斐伏尔认为空间的关系并不能在生产的语境中被直观地意识到,他以威尼斯这个著名水城的发展为例,指出那里最初只是一片沼泽滩涂,是一个出海口,后来因为商业发展的需求被建设成为城市,在建设的过程中,既有完全功利性质的建筑设施,也有为满足审美需求而投入的劳动,前资本主义式的生产关系由此而萌生。“将剩余生产用于满足审美性需要,以便迎合那些尽管冷酷无情,却有着惊人的天资和高度文明教养的人们的趣味,这一事实决不能掩盖住剩余生产的来源。”1 因此,列斐伏尔的空间生产是一种对事物总体性的描述,它包含了对象物,但又不仅仅是对象物,“仅仅注意物的存在,无论是特殊物还是一般物,就会忽略了物同时所体现与掩盖的内容,即社会关系以及这些关系的形式”。2

列斐伏尔的空间生产不同于一般生产或者空间的讨论便在于他试图从总体上对事物的复杂性(再生产)进行把握,他说:“我们因此面对着不计其数的空间,其中一个叠置在另一个之上或者包含另一个:地理的、经济的、人口统计的、社会学的、生态学的、政治的、商业的、国家的、大洲的与全球的。更不用说自然的(物质的)空间、(能量)流动的空间,等等。……任何空间都体现、包含并掩盖了社会关系——尽管事实上空间并非物,而是一系列物(物与产品)之间的关系。”3 要对这样一种彼此重叠遮蔽的空间进行把握,势必需要一个更为宏大和开阔的视野,这便是基于生产关系的再生产,也就是在传统的政治经济学之外,拓展出与之相关的艺术、文化、历史等人类社会生成的新视阈。简单来说,列斐伏尔的空间生产是一种涵盖了所有社会关系、物质以及非物质生产的总体性视阈,它试图辩证地看待人类的发展,特别是政治经济所起的作用。

在此,我们关心的当然不是列斐伏尔的空间政治经济学,而是这样一种与空间生产形态相关的思想和方法,并试图将其移置于电影理论。

二、一般电影空间之构成

从列斐伏尔对于空间的讨论我们可以知道,他把空间分成“物”的空间和“关系”的空间,关系的空间涵盖了物的空间,同时也必须依附于物的空间,因为其本身并不具有实体性。基于这样的一个立场,我们可以对电影空间进行重新審视和阐释,因为空间对于电影来说并非陌生之概念。

在电影理论的范畴,有关空间的讨论出现得非常早,马尔丹曾转引莫里斯·席勒的说法:“只要电影是一种视觉艺术,空间似乎就成了它总的感染形式,这正是电影最重要的东西。”4 这段话的出现是在1948年,然而在更早的1934年,夏衍便曾说过:“电影表现的特征,是在‘连续的空间的使用!……电影艺术在本质上已经克服了空间的限制。”5 从这两段话来看,空间对于电影来说都属于一种“不言而喻”的存在,也就是克拉考尔和巴赞所谓的具有照相本性的“物质现实的复原”,或如同木乃伊试图保存生命那样把世界保存在底片之上。从胶片的功能来看,这些说法固然不错,但指称的显然都只是物的空间,胶片在物理功能上所能够做到的也就是把对象的光学形象保留下来。其实电影与物质对象的这一层关系主要还是保留在纪录片中,纪录片(documentary)这个概念说的便是将物质世界之形象予以记录保存,这也就是本雅明所谓的:“一种不同的自然冲照相机打开了自身,而这是肉眼无法捕获的——这仅仅是因为人有意识去探索的空间为一个被无意识地穿透的空间所取代。”6 而电影,这里是指虚构的故事电影,充其量也只是对于物理世界形象的一种“模拟”,因为它的最终目的不是客观世界的呈现与记载,而是商业消费,也就是努力满足观众愿望中的那个世界。尽管也有可能倾向于现实的表达,如电影史上的意大利新现实主义、我国早期左翼电影中某些作品,但从根本上来说,电影生产的模拟性包含了强烈的主观想象意味,即主观的投射总会使对象物有所变形。

虚构的故事电影不仅模拟人们的日常生活,同时也模拟未来和过去,如古装片和科幻片,相对来说,这类影片的“模拟”具有了更多想象的色彩,而非对现实世界的拷贝和复制。由于对消费性的追求,电影的空间越来越趋向景观化和碎片化,按照德波的定义,“景观是一种表象的肯定和将全部社会生活认同为纯粹表象的肯定”。1 因此,景观化的日常并不是真正的日常,而是日常的表象,这种表象遮蔽了日常的真实。所谓“碎片”是指与传统线性叙事相对立的非理性、非逻辑的叙事,事件与人物行为之间的关系往往经不起仔细推敲,呈现事件和人物的空间往往也是零散的、彼此缺少逻辑性的关联。按照东浩纪的说法,“最近这二十年来(笔者注:1990—2010年)不区隔两者(笔者注:原创与复制)的消费行为越来越强劲。在这样的现况下,角色、设定和萌要素的资料库进而抬头,成为基于与该资料库相关的另一种基准”。2 也就是说,作品的原创与否、表述的思想深刻与否,甚至人物的个性化塑造等,均不再重要,重要的是那些在资料库中唾手可得的东西。在某些电影中,碎片空间汇聚的原则完全是按照抽象资本的逻辑进行的,比如电影《小时代》,影片中不但出现了昂贵礼品、高档会所、华服、奢侈品牌、豪宅这些空间之物,而且人物故事都围绕着这些物展开,空间被彻底物化,从而形成了列斐伏尔所谓的“空间拜物教”。3

日常化、想象化和碎片化可以说是电影模拟空间最为常见的三种形态。除了模拟空间之外,电影还有一种常见的空间表达,这就是象征。

一般来说,“象征”的概念是从西方文学来的,歌德说:“寓意把现象转换成概念,把概念转换成意象,并使概念仍然包含在意象之中,而我们可以在意象中完全掌握、拥有和表达它。象征体系则把现象变成理念,再把理念变成意象,以致理念在意象中总是十分活跃并难以企及,尽管用所有的语言来表达,它仍是无法言传的。”4 这里是说象征归根结底总是一种观念的表达。其实,与之相类似的表达,中国古代早已有之,三国时代的王弼说:“夫象者,出意者也。言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,故可寻言以观象;象生于意,故可寻象以观意。意以象尽,象以言著。”5 王弼所说的“象”,是指算卦时的卦象,“言”指爻辞,用来解释“象”;“意”则是那个未知的“天意”通过“象”所要表达的东西。或者也可以说,“象”便是“意”的象征。在人类的表达符号系统中,总有些东西(意)不能通过现成的符号直接传达,因此需要通过一些特殊的符号,或者对现成符号的特殊使用来表达,以使对方能够通过“言传”来“意会”,这便是象征。

电影自1895年发明以来,很快便摆脱了汤姆·甘宁所谓的“吸引力”阶段,从1910年起,电影便势不可挡地成为叙事大家族中的一员,因此,它在表达上也是要追求意义所在的,或者我们也可以这样说,尽管电影是以影像来叙事,但其所表达的思想与使用符号的文学并无阡隔。用麦茨的话来说:“象征(symbol、symbolise等)的概念不仅为隐喻和换喻所共有,同样适用于聚合和组合及其他。这个一般概念指代所有‘意义运作(meaning operation)和一切涉及能指和语义力(具有或没有固定所指)的‘游戏;它最终指代意义本身——意义作为一种运作——即表意的结果。因此,文本试图定义的不同辞格都是象征的。”6尽管这里是按照拉康“象征界”理论进行表述的,但我们还是有所保留,因为如果把所有的影像修辞手段都看成是象征的,且无一例外,那也就取消了影像本身的价值,将其看成与符号一般无二的东西。这也是德勒兹对麦茨大为不满的原因,他认为“将语言学运用于电影的尝试是灾难性的,……参照语言学模式是一条歧路,最好放弃”。7 拉康的“象征界”是相对于“实在界”和“想象界”而言的,我们不跑那么远,不做那样一种高度的抽象,仅就影像空间而论象征与否。

据此,我们可以把电影的象征归纳为三种不同的类型:符号象征、隐喻象征和潜在象征。所谓符号象征是指日常生活的物被符号化之后,在符号意义的层面予以使用,比如在镰刀锤子代表农工、国旗代表国家、花朵代表女孩等。隐喻象征是指某一事物的表达指称着另一事物,比如在我国电影《牧马人》中,男主人公突遭暴雨,象征(隐喻)着动荡时期的到来。潜在象征在意义的表征上颇为含蓄,如在《黄土地》中对于黄土高原的呈现,按照摄影师张艺谋的说法,是为了表达一种“沉重、深厚和安详”,1 也就是对于生活在那片黄土地上人民的礼赞,但又好像不止于此。由此我们可以看到,象征之空间的表达,从符号、隐喻到潜在,有一种从“物”向“关系”的过渡,其情感由直露到深沉,其象征之意也由明晰逐渐转向含混。潜在象征由于其象征意义的“潜在”,因而可以将其视为一种向着“生产”的过渡,这是下面一节所要讨论的。

可见,一般电影理论中对于空间概念的使用,与列斐伏尔的空间生产尚有距离,因为无论是模拟空间还是象征空间,基本上还是以物的陈列为主要阐释对象,对于总体关系的关注相对较少。用列斐伏尔的话来说,这只是一种空间的抽象和对总体的模仿,“空间的抽象物是由后者(即表面)决定的,它被赋予了半是想象的、半是真实的物质存在。这个抽象空间最终变成了一个完整空間(这个空间从前在自然中与历史上都是完整的)的模拟物”。2

三、电影理论的“空间生产”

列斐伏尔所谓的“空间生产”指称的并不是电影,而是社会政治经济学,空间生产是“整个空间变成了生产关系再生产的场所”。3 仅从这个观点来看,似乎没有多少新意,因为马克思早就说过:“资本主义的再生产就是资本主义生产关系的再生产。”4 不过,列斐伏尔描述了这样一种再生产在空间形态下保持的“总体性”,除了物的生产之外,还包括了休闲娱乐、艺术创造这样的精神生产,也就是在空间生产的视阈中,既能够看到“产品”,也能够看到“作品”,“我们从中看到了某些辩证关系的前景,即艺术品在某种意义上内在于产品;与此同时,产品也不会将所有创造性都压制成重复性的服务”。5 当我们把列斐伏尔的空间生产理论从政治经济学的领域迁移至电影理论的领域,首先要关注的便是这样一种辩证的关系,即空间之物在一个总体的段落之中呈现出了何种具有创造性的,从而可以脱离物之生产的意义。这一“总体性”用列斐伏尔的话来说便是:“通过将形式、功能按照某种一体化概念而融为一体,从而掌握整个空间。”6

其次,我们注意到,列斐伏尔的空间生产与时间不可分割,所谓空间生产便是被买卖的劳动时间、消费时间、娱乐时间等,“作为一个特殊的空间生产的一部分[……]时间与空间是不可分离的”。7电影的空间生产同样不能例外,总是一个时间的过程,否则与象征空间的符号、模拟空间的实物,这样一些无须时间便可以呈现和表达的事物无法区分。

最后,总体性规定了空间生产的本质是一种社会关系的生产,而非某个人独自进行的生产,因而个人无论作为生产者还是接受者,都不是这一生产的控制者,或者说,他们都是社会关系生产中的一种被动的存在,尽管他们是一种可以决定生产关系的生产力,但这一“决定”并非“生产力”的主观行为。因此,空间生产的创造性是一种有待发现的创造性,发现者(阐释者)有时并不自觉,而是在创造和接受的双向互动过程中来达成这一目的,相对于“总体性”和“时间性”的原则来说,也可以被称为“双向性”(拓扑性)原则。列斐伏尔指出:“在自然空间存在之处,甚至在社会空间存在之处,始终存在着一个从混沌到光明的运动过程——一个解谜的过程。事实上,这正是空间的存在得以确立的方式的重要组成部分。这种不断解码的活动既是客观的也是主观的——在这个方面,它的确真正超越了旧哲学对客观性和主观性的区分。”8 电影空间生产除了在主客之间产生意义,同时也在自然和社会、产品和作品之间产生意义,这些都可以被看成是一种“解码”的过程,只有当观众接受、理解了,“意义”才成其为意义,如果观众没有感觉或拒绝,那么“意义”对他们来说便不存在,便仍是处于混沌的编码。因此,电影空间生产中意义的蕴涵是一个双向化的解码过程,电影施加于观众,观众也以自己的方式施加于电影,并在某种意义上(通过票房)迫使电影倾向于自己。所以,双向性原则是一种前提性原则,没有这一原则便没有影像的“意蕴”可谈。

从以上三个方面我们可以知道,电影的空间生产在本质上并不是一种可控的机械化生产,而是一种在阐释中揭示其意蕴表达的批评性“生产”,或者也可以说,电影的空间生产是一种“自然”的社会生产形态,只有通过电影空间生产理论的揭示,才能够将其所具有的意义予以“呈现”。所以,不对具体电影空间生产所包含的意蕴(创造性)进行揭示,便只能是理论的空谈,下面我们试图从三个不同的方面来讨论电影空间生产的不同类型。

1.文化空间生产

中国电影《纺织姑娘》讲述了一位纺织女工罹患白血病的故事。电影一开始便向观众展示了纺织厂噪音逼人的机器生产,女主人公因在车间里吃饭被罚款扣工资。然后介绍这位纺织女工的家庭:丈夫下岗卖鱼,儿子在读小学,课后会被母亲带去学钢琴。女主人公自己爱好唱歌,是工厂合唱队的一员,在一次排练中晕倒,就医后发现自己得了白血病。这是影片开头十多分钟的内容,看上去只是故事的开端和介绍,但影片呈现了中国改革开放初期城市中普通人的生活,他们一方面享受着改革带来的新生活(学钢琴、唱歌),一方面却又不得不忍受强体力劳动的付出和低收入的窘迫。仅从影片的故事来看,女主人公的患病本是一个偶然事件,但影片通过不同空间的汇聚,包括模拟空间(工人与工业城市)和象征空间(女主人公参加的合唱排练是在一个封闭的舞台框架之中,象征了女主人公放松的内心仍处在外部的压抑之中),让观众有可能意识到,那是一个类似于资本原始积累的年代,人处在机器、病患和资本的多重压迫之下,“物”的生活晦暗压抑,“精神”的生活(唱歌)却顽强地在这些压抑中生存,从而将故事置于一个特定地域的、具有时代文化特征的氛围之中。于是,故事的展开便不再是一个日常生活中的偶然事件,而是携带了时代文化的积淀和沉重,从而使故事具有了一般同类白血病故事(如美国电影《爱情的故事》、日本电影《在世界中心呼唤爱》等)所不能具有的地域性和历史性。当然,这样的意义需要观众能够从不同的影像空间中感知和积累,并呼唤记忆中储存的知识,因为并没有哪一个空间将这样一种含义直白地表达出来、告知观众。

在奥斯卡获奖影片《1917》中,一名传达停止进攻命令的英国士兵,历尽艰辛终于摆脱了德军的追杀,顺着一条满是士兵尸体的小河漂流,终于找到了英军部队,这支军队即将投入进攻,在树林中休息,一名士兵在为大家唱古老的英格兰民谣。这个片段表达了影片反战的文化主题,漂浮在河中的士兵的尸体象征了战争的残酷,民谣则表现了士兵们对于家乡、父母的思念,当观众能够在意识中将这两个不同的空间连贯起来并加以比较,才能够理解该影片的反战主题。

文化空间的生产,揭示出的是作品的文化意义,带有一定的抽象性,往往与故事引领的事件没有直接的因果关系,因而只有在观众能够理解文化所具有的标识性时,才能够充分地理解该作品的意义。广义的文化空间可以包括更多方面的内容,比如列斐伏尔曾提到的“政治空间”“意识形态空间”等,这里只能点到为止,并不能涵盖所有的文化空间生产。

2.人物空间生产

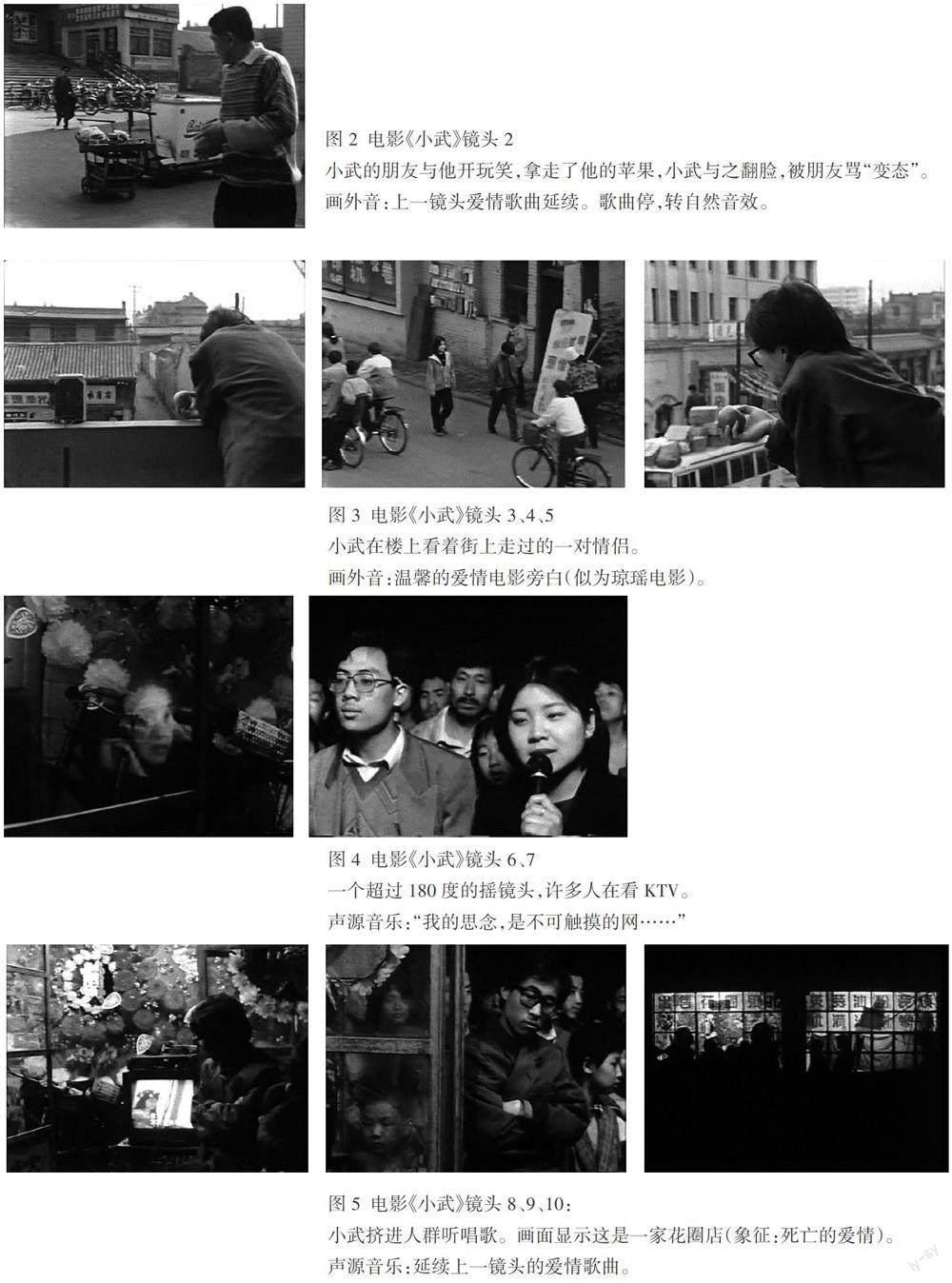

顾名思义,人物空间生产即是通过空间组合来对人物进行深层次的揭示,下面以电影《小武》片段为例,对人物空间生产进行分析:

在这个片段的10个镜头中(图1—图5),主人公的行为仅是一个无聊小混混对于日常时间的无聊消磨,小武并没有通过语言或文字来表达自己的感受和心情,他只是无所事事地闲逛和东张西望,很符合他作为“小偷”的身份。但是,观众可以从人物的行为中发现,其实在这个小混混的内心深处,也有着如同常人一样对于爱情和理解的渴望。尽管他只是一个社会的“败类”,而且导演已经象征化地表达出,爱情对于他来说只是一种与“死亡”如影随形的东西,可望而不可即,他能拥有的只是孤独。这组镜头的意义在于揭示了一个“坏人”也拥有“常人”的一面,人物空间生产的意义正是在于通过对各种空间形式的组织,启动观众的“逆向”思维,从而完成对人物深层的、丰富性的揭示。

巴赞在讨论西部片的时候,将《原野奇侠》和《正午》指称为“超西部片”,因为这两部影片中的主人公代表了战后西部英雄向着非英雄的尴尬转变,他们在影片中不再受到人们的追捧,反而遭受了鄙视和讥讽,反映出1950年代西方存在主义时代的到来。影像空间的模拟不仅推进了除暴安良的故事,同时也在深层汇聚时代的意义和价值的评说。巴赞说:“超西部片几乎总是理念性的,至少因为它要求观众在欣赏影片时费心思索。”1 这便是人物的空间生产留下的痕迹。

空间的人物生产需要观众思维的“逆向”投入,也就是沿着与事件不同的方向进行思考,才能够揭示出新的意义。这里所谓的“逆向”,并不与叙事的过程矛盾冲突,而是在叙事的过程中逐渐生成,是一种“双向”互动构成的辩证,也就是一般所谓的“拓扑”式关系。

3.情感空间生产

情感生产与人物生产的不同在于,它不在意人物的塑造,而强调情感所具有的意义。美国电影《无依之地》描写了一位中年妇女在丈夫死后独自驾车流浪,以打零工为生,并喜欢上了这样无拘无束的生活。当一位男士向她吐露爱意而她对这位男士也颇为中意的时候,她必须在流浪和定居之间进行选择,最终她放弃爱情,选择了流浪。影片描写她离开男友之后独自驾车来到海边,听凭海浪和狂风的吹打,室内空间的温馨和睦与自然空间的粗暴狂野形成了鲜明的对比。这里描写的不是人物的抉择,因为在她离开之后,抉择已经完成,这里只是表现人物在抉择过程中乃至是抉择之后情感所受到的巨大冲击。这种情感并不因为坚持了信念而得到平复,反而是信念加剧了情感的痛苦。情感生产的意义即在于彰显人类是情感的动物,并不会因为理性的抉择而避免痛苦,从而在一个更高层面上理解人之所以为人。郭小橹在回忆个人经历时说:“还有因为不安分所以毁灭了很多很好的感情关系,这些都是你为了自由生活方式所付出的代价。你能承受那些痛苦,你能經过那种残酷,你就获得了自由感[……]”2 她的说法可以算是一个现实版的例证。影像空间的情感生产除了对于人物的描写之外,也给观众提出了需要“逆向”思考的问题:即在感性和理性之间,应该进行怎样的抉择?影片并没有给出答案,因为意志的自由也必然伴随着生活的艰辛和无尽的孤独,这并不是每个人都喜欢和能够承受的。

情感生产的样式应该是互不相同的,情感的种类也不会彼此相似,中国电影《枯木逢春》表达了一种对于政治领袖的情感空间生产,其中涵盖了诸多电影语言对于空间形式的创新,但是,影片对于情感的表达过于直白且“用力过猛”,其内含的意义反而寡淡了。情感的空间生产是电影中常用的手段,但并不是所有的情感渲染都是空间生产,如果观众在情感的段落只能感受情感冲击,而不能感受到别样的意义存在,那就不是情感的空间生产,而只是某种形式的空间模拟或象征。

以上三种不同的电影空间生产方式均遵循了有关总体性、时空性和双向性的原则。尽管在理论上可以将这三个原则拆解进行讨论,但是在具体的影像段落中,三个原则其实是同在而无法拆分的。电影的空间生产是电影作品最为精彩的部分,它的存在不仅表现了影片创作者对于作品艺术价值和意义的不懈追求,同时也表现出了观众与作品的积极互动,也就是列斐伏尔所谓的:“再生产藏在生产—消费之中,而不是藏在生产—消费之下。”3 这里所讨论的空间生产的三种样式,只是空间生产的大致轮廓,案例的分析也仅是“蜻蜓点水”,全面展开显然不是一篇论文的体量所能做到的。

结语

电影尽管不是真正的三维空间,但其逼真的影像模拟也可以算是一种空间表达的叙事艺术样式。某些人从空间角度对电影进行讨论时,往往会不自觉地忽略其模拟的性质,把电影空间当成实在空间来处理,当成了福柯的权力空间,或者当成了物理性的地域空间、社会性的文化空间、人类学空间等。这也就是李洋所谓的:“属于电影的对象与属于哲学的对象是相同的,哲学与电影以不同的方式思考相同的问题,那些同时属于电影和哲学的东西获得了新的(被阐释的)可能性。”4 即被讨论的对象在不同的领域应该有不同的阐释意义,一般来说,把电影当成物理学、社会学、人类学的对象来讨论也不是不可以,但似乎更为适合以纪实为己任的纪录片,而不是故事片。因为故事片所呈现的空间不是物理意义上的空间,而是经过人为加工和虚构的空间,即便是实景、实地的拍摄,往往也是“景观化”的呈现,其本质已经与物理空间脱离了关系。任何实景一旦进入了演员,便已是在对空间进行再造和改变,不再拥有真实物理空间的统一性,而是通过构成将其转化成艺术化的空间,只不过留下了“真实”的幻影而已。因此,讨论故事电影的空间,还是需要一个基本的规范,即将影像空间的实在性指涉和艺术性表达分开,在不同的目的和层面上讨论电影空间构成的意义,这样才能够避免出现许多似是而非的讨论。

应该说,电影空间的模拟性、象征性与传统电影理论的差异不大,仅是取了一个电影本体的角度,从理论上更为接近媒介的美学。空间生产则不然,这是一个全新的角度,类似于德勒兹的“晶体”“时间—影像”,只不过德勒兹是从时间的角度入手,力图从时间的过去、现在、未来的循环中找到超越一般影像的“纯视听情景”,1 从而揭示更为深层的意义。而列斐伏尔是从生产关系入手,讨论生产关系的再生产,不再囿于“物”之空间,因此“空间生产”的概念能够使他的讨论“聚焦”在“意蕴”的范畴,避免堕入纯粹之物或精神的极端。这也是列斐伏尔给我们以启示的地方,电影的“意蕴空间”(空间生产)同样也是一种社会关系的再生产,它有赖于人们对事物的总体性理解。一般来说,模拟影像带给观众的是一种“奇观咒语”,观众对之完全没有抵抗能力,基本上都会被带入一种被称作“沉迷”的状态。而象征影像则更多倾向于概念性的观念思考,因为“象征”(symbol)这个概念便是一种趋向抽象符号的概念,这样便很容易使观众进入一种被麦克道威尔称作“在虚空中进行的没有摩擦的旋转”2 的状态,即从抽象到抽象,从思维到思维,少有与对象物的“摩擦”,特别是那些带有实验意味的电影,大多是在追求这样一种状态。电影的空间生产试图重新审视这样的状态,把阐释的重点放在“中庸”的位置,既不主张让观众沉迷于“奇观的咒语”,也不认可让观众堕入“无摩擦的旋转”。观众可以进入奇观但不应完全沉迷,进入思考但不囿于意识形态,精神与物质仍保持着摩擦和互动,这便是“意蕴”。观“奇”不堕入其中谓之“思”,有“思”才能有“意”,思考不脱离对象谓之“蕴”,“蕴”有内在于某物之中的意思。所以,“意蕴”介乎模拟与象征之间,含有模拟和象征,“大于”模拟和象征,并非一种特立独行的存在。这里并没有贬低或者抬高某种空间价值的意思,它们互为前提,缺一不可。对于影像艺术的研究来说也是如此,无论是从现象还是总体入手,均无高下之分,只是相对于过去来说,新的方法给我们提供了更为开阔的视野。

“Space” and “Production of Space” in Films

NIE Xinru

Abstract: Henri Lefebvre put forward the concept of “production of space”, and probed into the interactions between the production of objects and the productive relations from the perspective of political economics and then proposed a general reproduction concept concerning productive relations. Theories of films that borrow from Henri Lefebvres theory of the production of space redefine the space in films from a new perspective. To put it in another way, it presents a dialectic relationship between the space that highlights objects and that highlights significance in films and has a general perspective of seeing the simulative space, symbolic space of films, and the connotational space they jointly shape. Therefore, it averts an unconditional use of the film space concept and initiates a new vision for film theories.

Key words: space; space in film; production of space; Henri Lefebvre

(責任编辑:陈 吉)