孝武帝出镇皇子府佐安排对刘宋后期政治的影响

2023-06-10赫兆丰

赫兆丰

孝武帝出镇皇子府佐安排对刘宋后期政治的影响

赫兆丰

(南京大学文学院,江苏南京,210023)

刘宋孝武帝刘骏为出镇幼子挑选的府佐,主要来自自己的“代党”。在孝武朝三次大的战争中,这些人或为刘骏浴血奋战,或鲜明地表达了支持刘骏的立场,与孝武帝有着十分密切的故旧私恩关系。也正是利用这种密切关系,邓琬以报答孝武帝为由策划了子勋之乱。不同于邓琬为谋求私利,薛安都、崔道固、萧惠开和沈文秀拥护子勋,确实更多出自报答孝武帝恩遇的目的。孝武帝生前高度集权的统治方式在他突然去世后,造成了中央的权力真空,导致权力分裂与斗争升级。刘宋后期皇室内部的斗争,一定程度上是孝武帝专制统治的政治遗产。

刘宋孝武帝;出镇皇子府佐;子勋之乱

一、引言

任用皇室宗王外出担任重要诸州的都督,是西晋司马氏政权为巩固统治而采取的重要措施。刘裕代晋之后依然沿袭这一制度[1](123−140)。文帝在位时,为解决彭城王刘义康及其朋党权力过盛的问题,于元嘉十六年(439)连续进行了两次刺史调动,完成了王朝体制特别是州镇体制由过去依靠皇族(主要是皇弟)向以皇子为基础的转变[2](240−258)。孝武帝朝是刘宋历史的转折期。元嘉北伐的失败大大削弱了刘宋国力,刘劭弑父、刘骏入讨的兄弟相争又使刘宋政局更加动荡,因此,稳定局势并进一步加强皇权,便成了孝武帝即位之后要考虑的头等大事。关于孝武朝的州镇政策,目前学界多将注意力集中在刘骏对强藩的分割,比如分扬州置东扬州,分荆置湘,分荆、湘、江、豫置郢,设立王畿,以及向地方州府派遣典签和台使等方面[3](174−228)[4−6]。对诸州刺史(同时多为带将军号的都督)的安排,特别是对实际掌握所在州民政、军事管理权的重要府佐的考察,还相对薄弱。南朝刺史加将军号者,其佐吏有州佐和府佐两套系统,“宋、齐以下,州佐转为地方大族寄禄之任,其治权全为府佐所攘夺”[7](153)。更重要的是,相比于刺史自辟本州人所组成的州佐,须经中央任命的府佐无疑更能体现皇帝在遥控管理州镇时的意志。而在孝武帝死后发生的子勋之乱,与这些府佐有着直接的关联。因此,本文试图统计孝武帝朝出镇皇子的重要府佐,分析这些人的本籍、出身阶层以及与孝武帝的关系等信息,然后以子勋之乱为中心,探讨孝武帝对出镇皇子府佐的安排在其死后给刘宋政治带来了怎样的影响。

二、青睐“代党”:孝武帝出镇皇子府佐安排的显著特征

据严耕望研究,在众多军府府佐中,长史、司马、主簿、咨议参军、录事参军、记室参军、中兵参军几个职位的重要性十分突出,与府主的关系也格外亲近。长史和司马为上佐,经常代替府主行州府事,且多带州治所之郡太守,不同之处在于司马之职主兵,故地位虽亚于长史,但在军事方面反较长史重要。府主簿地位虽低,却是府主亲要,朝廷殊为重视,不轻除授。咨议参军常兼录事之任,地位仅次于长史、司马,故亦常带大郡太守,或代行府州事。录事参军总录诸曹文案,兼事举善弹非。记室参军常由他职兼领,掌文翰书仪。中兵参军总兵事,内而佐统兵政,外而率兵征伐,其任至重[7](137−224)。故这里特将统计对象限定为上述7个职位。

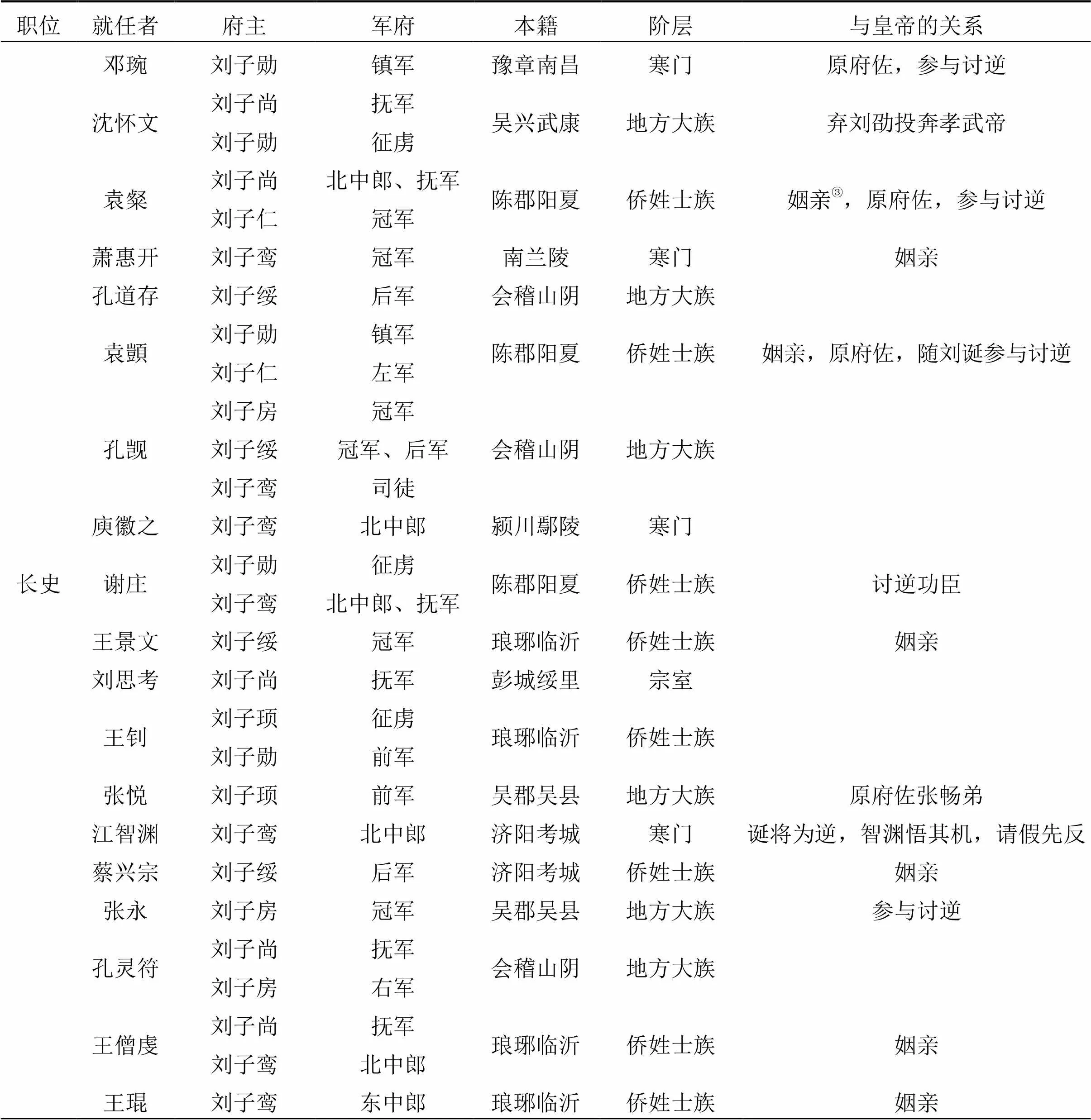

表1所统计对象共39人。其中至少参与过一次孝武帝朝重要战争的有16人,姻亲12人,侨姓士族13人,次等士族(包括寒门和地方大族)19人,寒人6人;在次等士族和寒人中,武将有10人①。可以看出,孝武帝为出镇皇子安排的府佐,出身主要是次等士族。但这一时期最值得注意的并不在此,而是刘骏挑选的这些皇子府佐,有近一半的人至少参与过一次孝武帝朝的重要战争。

表1 孝武帝时期出镇皇子重要府佐就任者一览表②

续表1

孝武帝朝共有三次重大战争。首先是元嘉三十年(453)二月刘劭弑父自立,刘骏于江州率兵入讨,四月在新亭即皇帝位,并最终攻入建康,处死两位兄长。其次是孝建元年(454)初,荆州刺史刘义宣、雍州刺史臧质和豫州刺史鲁爽联合反叛,同年六月被镇压。最后是大明三年(459)四月,竟陵王刘诞据广陵反,七月城破被杀。三次战争都直接关涉到孝武帝的皇位和统治安危,特别是在前两次战争的初期,刘骏并没有明显的优势,稍有不慎不但皇位易主,性命也将难保。正是由于这个原因,孝武帝对帮助过自己夺取和稳定皇位的文臣武将格外看重。沈约在《宋书》中说刘骏即位后“臣皆代党”[8](1943),是借西汉文帝以代王身份入继皇统后,将之前代国的臣属提拔进中央政界一事,指代孝武帝打败刘劭即位后,在朝廷内部对其雍州、江州时代的僚佐也有类似安排[9]。后又随着义宣之乱和刘诞之乱的发生与平定,孝武帝的统治基础以其原府佐为中心,吸纳了更多“新人”。这些人在元嘉时期并未在刘骏的军府中担任过职务,但在义宣之乱和刘诞之乱中都有过随同作战或向孝武帝投诚的经历。凭借这样的经历,这些人得以进入孝武帝的“代党”集团,成为刘骏的亲信。而对孝武帝出镇皇子府佐身份的统计结果,表明刘骏在地方州郡的重要职位安排上,对自己的“代党”也青睐有加。

事实上,在孝武帝朝的前期,刘骏也曾遵守武帝重要州镇由皇族出镇的遗诏,以及父祖将姻亲外族等同于皇族而大量外任的柔性政策[10],如江州任命东海王祎、义阳王昶、桂阳王休范,郢州用萧思话,广州用王琨[11]。在此基础上,同时安排了自己的“代党”直接担任一些州镇的最高长官,如徐州用王玄谟、垣护之、申坦,豫州用王玄谟、申恬、宗慤,荆州用朱脩之等[11]。但这只是权宜之计,大明三年之后,孝武帝便开始分遣皇子出镇,取代之前的安排。如大明三年二月以子尚为扬州刺史④,四年(460)正月以子勋为南兖州刺史,子顼为吴兴太守,子鸾为吴郡太守,三月以子绥为郢州刺史。此后对诸皇子的镇所又屡有改易,但都未改变以皇子为中心的州镇政策。这是对文帝元嘉后半期以皇子体系代替皇弟体系政策的继承。

孝武帝诸子出镇时,年龄过于弱小,最大不过八岁,最小仅有四岁⑤,可以说完全不具备处理政事的能力,因而如何选择掌握实权的府佐就显得格外重要。如前所述,孝武帝的“代党”至少参加过一次孝武帝朝的重要战争,即便有些人没有出现在战争的最前线,也在必要关头通过自己的言行表明了效忠孝武帝的立场和态度。如谢庄在刘骏入讨时为其修改过檄文,并遣使与刘骏通信;当刘诞在刘骏与刘劭之间犹豫不决时,顾琛力劝刘诞投靠刘骏,起兵讨逆;沈怀文则冒着被杀的危险,逃脱刘劭阵营,投奔刘骏[8](2168,2446,2102)。通过残酷的战争,刘骏获得并稳固了皇位。那些与刘骏同一阵营的文臣武将也凭借自己的血汗与智谋,获得了和平时期难以得到的丰厚赏赐,以及更难得的与皇帝拉近关系的机会。这种在惨烈的战争以及高额回报基础上建立起来的效忠与被效忠的关系,无疑较普通的府主故吏关系更为紧密。加之在孝武帝统治前期,已有一些代党出任过州郡最高长官或一些刺史的上佐,有着较丰富的地方治理经验,故而无论从亲密关系上还是从政能力上看,孝武帝为自己幼小的出镇皇子挑选的这些府佐,可以说是他在当时最信任的人了。因此,在很大程度上,孝武帝苦心安排的出镇幼子加代党的诸州长官组合,也是相对最稳妥、最让他放心的选择。

三、各取所需:子勋之乱中“代党”的不同动机

然而孝武帝的精心部署并非没有隐患,幼子出镇最大的危险,便在于容易造成居边异姓势力或州镇地方豪族以幼主为傀儡,而行割据之实,或谋求自身阶层的利益。事实上,在孝武帝去世后不久发生的晋安王子勋之乱,便与孝武帝的安排,特别是这些代党与孝武帝之间非同寻常的关系,有着不可忽视的联系。

关于子勋之乱的性质,安田二郎有如下定性:虽然邓琬在檄文中打出了报答孝武帝和昭穆大义的旗号来标榜子勋的正统性,但是战争的本质远不在此,而在于南朝门阀贵族体制的封闭性,阻碍了地方豪族进入中央贵族社会,以及转变为中央贵族官僚的愿望,故而他们胁迫幼主或地方长官作乱,希望通过战争达到改变境遇的目的,地方豪族的广泛参与和支持使得明帝与子勋之间的皇位之争,扩大成了全国规模的大骚乱[2](275−305)。对于安田氏提出的地方土豪势力崛起并推动叛乱的观点,笔者深表赞同,但同时认为,这个观点并不能解释所有参与子勋阵营将领的动机,孝武帝生前与这些将领建立的联系,或者说孝武帝死后的潜在影响力,仍然在这场战争中发挥了重要作用。

首先,如安田二郎所说,子勋之乱的主谋者邓琬选择利用与孝武帝的故旧恩情关系,来彰显自己的节义精神。虽然这可能不是邓琬的本心,但在某种程度上,比他强调子勋的昭穆顺序更重要。子勋虽是孝武帝之子,在当时具备继承皇位的正当性⑥,但毕竟年仅九岁,与孝武帝起兵讨刘劭时已二十三岁、可以号令群将、调动军队的情况完全不同。倘若子勋足够成熟,可以自主决定争取皇位,并号召父亲旧部追随自己的话,那么战争性质便可以简化为皇室内部之争。如果邓琬只是子勋的普通部下而与孝武帝没有故旧恩情关系的话,战争也会很明确地被定义为府佐胁迫幼主的叛乱。邓琬在最初决定废子业立子勋之时,向子勋镇军府的其他府佐公开解释自己的行为:“身南土寒士,蒙先帝殊恩,以爱子见托,岂得惜门户百口,其当以死报效。”[8](2130)邓琬及其父邓胤之均在孝武帝尚为藩王时,出任过其府佐。孝武帝曾在大明七年(463)颁布诏书,旌奖胤之的功绩与忠诚,并擢邓琬为给事黄门侍郎[8](2129−2130)。此职为五品官,“管门下众事,与散骑常侍并清华,而代谓之黄散焉”[12](243),不仅是天子的内侍官,更是当时门阀贵族最看重、最希望就任的清要官。这对于出身低微的邓琬而言是莫大的殊荣,只能看作孝武帝对原府佐的特殊赏赐。正是有了与孝武帝的这层特殊关系,邓琬才有资格说出“蒙先帝殊恩”的话,才有资格将拥立子勋的行为解释为报答孝武帝的恩遇。尽管这种说法很可能如安田氏所言,更多的是一种虚饰,因为邓琬所谓“以爱子见托”,就目前来看,并没有史料依据。在孝武帝的众多子嗣当中,最受宠爱的无疑是殷贵妃之子刘子鸾,其次便是次子刘子尚,刘子勋则因眼患风疾,并不被孝武帝喜爱⑦,应当不存在孝武帝特意将子勋托付给邓琬,并委托邓琬在国势倾颓时辅佐子勋争夺皇位的可能。但不可否认的是,邓琬的说辞确实足以用来为起兵确立正义的动机,以掩盖邓琬谋求自身富贵的真实想法。同时,因为有了这种“正义”,子勋即位的正统性所在—— 昭穆顺序—— 才能被推到舆论宣传的最前沿,成为与明帝竞争皇位时的最有力武器,而避免舆论将焦点投到幕后推手邓琬身上。对于邓琬在这次叛乱中扮演的角色,明帝自然心知肚明。在雍州刺史袁顗随同子勋叛变后,明帝曾命朝臣与袁顗作书劝降。不同于讨伐子勋的诏书需要公诸天下,这封信预设的阅读对象仅为袁顗一人,且作者身份与袁顗相当,故个人化和私密性程度较高。信中写道:“自九江告变,皆谓邓氏狂惑。……群小构慝,妄生窥觊,成轸惑燕,贯高乱赵,谗人罔极,自古有之。”[8](2151)不仅对邓琬指名点姓,还借成轸、贯高唆使燕王刘旦、赵王张敖造反的典故,暗示子勋之乱就是子勋手下所为,矛头都指向了邓琬,说明明帝对叛乱的主谋有清楚的认知。但是明帝的即位过程本于孝武帝有愧,同时他不能否定报答君主的节义意识和孝武帝本身对刘宋朝的再造之功,故而在出兵讨伐子勋的诏书中,明帝只能将矛头对准傀儡般的子勋,指责“刘子勋昏世称兵,义同翦恶,明朝不戢,罔识邪正。窥窬畿甸,逼遏两江,陵上无君,暴于遐迩”[8](2136)。即便明帝很容易想到邓琬是幕后主谋,但在公开场合对他只字未提。

其次,据史料记载,子勋在江州起兵后随同响应的,主要有郢州刺史安陆王子绥(主谋为府行事荀卞之)、会稽太守寻阳王子房(主谋为长史孔觊)、荆州刺史临海王子顼(主谋为长史孔道存)、湘州刺史邵陵王子元(主谋为府行事何慧文)、雍州刺史袁顗、豫州刺史殷琰(主谋为寿阳地方土豪)、梁州刺史柳元怙、益州刺史萧惠开、广州刺史袁昙远、徐州刺史薛安都、青州刺史沈文秀、冀州刺史崔道固、吴郡太守顾琛、吴兴太守王昙生、义兴太守刘延熙、晋陵太守袁标。这些人因目的不同,大致可以分为三类,其中邓琬、袁顗、荀卞之、孔道存、何慧文和寿阳地方土豪,主要是胁迫幼主或州刺史以谋私利;顾琛、王昙生、刘延熙、袁标、孔觊则是观望形势,认定子勋阵营胜算更大之后起兵响应,主要是出于保全自身和家族的需要;薛安都、崔道固、沈文秀、萧惠开则是第三类。关于前两类人员,安田二郎已有详细分析,这里主要分析安田氏不曾言及的第三类。

如果我们分析子勋阵营的兵力部署,可以发现一个有趣的现象,即上述三类人大致对应了包围建康的三个军团:以邓琬为首的荆、郢、湘、雍、豫五州军队盘踞在长江上游和中游,顾琛、王昙生、孔觊等人割据了建康东南的三吴地区,薛安都、崔道固、沈文秀三人则以徐、冀、青三州兵力从东北方向威胁建康。

不同于邓琬等人谋求私利,也不同于顾琛等人为局势所迫,薛安都等人的起兵似乎是单纯地响应邓琬所打出的旗号—— 报答孝武帝的恩遇。薛安都在元嘉末年追随刘骏讨蛮,后又参加了讨刘劭和平义宣之乱两次战争,特别是他亲手杀死号称“万人敌”的鲁爽,极大地打击了叛军士气⑧,因立下大功而得进爵为侯。在孝武帝朝,薛安都担任太子左卫率长达10年,“终世祖世不转”[8](2218),可见孝武帝对他深信不疑。在子勋之乱中,明帝曾派人劝说薛安都,但薛安都坦言“我不欲负孝武”,即便说客提醒他“孝武之行,足致余殃,今虽天下雷同,正是速死,无能为也”,薛安都仍凛然作答:“不知诸人云何,我不畏此。”[13](687)在对抗明帝的战争中,直到寻阳被攻破、子勋等皇子已被赐死之后,薛安都方才向明帝致信归顺。在信中,他再次披露拥立子勋的动机:“臣庸隶荒萌,偷生上国,过蒙世祖孝武皇帝过常之恩,犬马有心,实感恩遇。是以晋安始唱,投诚孤往,不期生荣,实存死报。”[8](2220)在公私两种场合下,薛安都均做出了同样的解释,即报答孝武帝的恩遇。笔者认为这种说辞有很大的可信度,原因有二:第一,在征讨刘劭、攻打朱雀航的战役里,薛安都曾“横矛瞋目,叱贼将皇甫安民等曰:‘贼弑君父,何心事之!’”[8](2216)表现出了强烈的忠义节气。第二,薛安都在参加元嘉二十七年的北伐时,曾“梦仰头视天,正见天门开”,等到刘骏即位后,他回想梦境,感叹:“梦天开,乃中兴之象邪?”[8](2216)对符瑞的深信不疑,又必然加深薛安都对孝武帝的敬畏。综合这两个因素,薛安都言不由衷的可能性较小。

在报答孝武帝恩遇的理念支持下,薛安都不仅自己起兵,还积极联络冀、青二州,增强北方战场的兵力。青州刺史沈文秀原本有投靠朝廷之意,正是在薛安都的劝说下才转向子勋阵营⑨。而冀州刺史崔道固在孝武帝朝“以干用见知”[8](2225),并曾出任子鸾北中郎咨议参军。子鸾为孝武爱子,一度是取代太子的候选人,“凡为上所盼遇者,莫不入子鸾之府、国”[8](2063)。崔道固无疑也是凭借出众的才干被孝武帝赏识,得入子鸾府并担任重要的咨议参军,说明了孝武帝对他莫大的信任与期许。薛安都起义后,明帝任命崔道固为徐州刺史讨伐安都,但崔道固并不受命,而是“遣子景微、军主傅灵越率众赴安都”[8](2225)。在薛安都的召集下,青州和冀州都加入了支持子勋的阵营。青、冀、徐三州靠近刘宋北方边境,是与北魏交战的最前线,军队战斗力较强,三州的参战对建康形成了巨大威胁。在三个战场中,这里是最后被平定的,足以说明抵抗之顽强。北方战场的形成离不开薛安都的组织,甚至可以说是以薛安都为中心的。而薛安都拥护子勋,又是出于报答孝武帝恩遇的目的。

与薛安都动机类似的还有益州刺史萧惠开。萧惠开之父萧思话曾参与了讨刘劭、平义宣的战争,萧惠开本人也被选入子鸾府,任子鸾冠军长史,并代子鸾行吴郡事。同时萧惠开又为孝武帝姻亲,其女适孝武帝子[8](2200)。子勋造反后,萧惠开对部下说:“湘东太祖之昭,晋安世祖之穆,其于当璧,并无不可。但景和虽昏,本是世祖之嗣,不任社稷,其次犹多。吾奉武、文之灵,兼荷世祖之眷,今便当投袂万里,推奉九江。”[8](2201)在这段话里,萧惠开首先肯定了刘彧和刘子勋都具备继承皇位的正统性,但是随后话锋一转,特别强调孝武帝一支的皇位谱系,以及孝武帝对自己的恩遇。说明在萧惠开心中,即便明帝有即位的合理性,子勋的身份以及报答孝武帝的愿望,仍然是他更为看重的,也是促使他起兵的动力。不仅如此,与前两类人中的大部分地位较低、只是地方土豪或长官府佐的情况不同,在薛安都、崔道固、沈文秀和萧惠开四人中,除了沈文秀在孝武帝朝职位略低外,其他三人仕途都比较顺利,官职较高,并且担任过太子左卫率、子鸾长史、咨议参军这种只有孝武帝亲信才能出任的职位。因此,虽然他们也属于次等士族,却没有必要像那些深感仕途坎坷的中下层官吏或地方土豪那样急切要求改变境遇。也正因为没有改善身份地位的迫切需求,薛安都和萧惠开的表白才少了一份虚饰的可能性,也才使人们有理由相信他们报答孝武帝的意愿。

总之,在主导和参与子勋之乱的三类人中,不乏孝武帝从亲信、代党之中为其皇子选拔的府佐们,他们原本是孝武帝为其皇子培育的党羽,承担着教导皇子并协助孝武帝维护州镇稳定的职责。但在孝武帝死后,除了薛安都、崔道固、沈文秀和萧惠开四人是为了报答孝武帝而拥立子勋外,其他人或通过胁迫幼主发动叛乱以谋求更大的政治利益,如邓琬、袁顗、孔道存,或在观望局势后以地方长官和地方大族的身份响应叛乱,如顾琛、柳元怙、孔觊。在子勋与明帝的皇位争夺战中,包围建康的三个军团之间并没有形成有效的联系,更遑论协同作战。每个集团内部也是矛盾重重,如邓琬贪婪无度、卖官鬻爵,引起士庶共愤⑩;袁顗无将帅之才,不能爱抚手下众将,大失人心;即便是私心较轻的薛安都也不能任用贤才。可以说,孝武帝的安排在其死后并没有发挥出预想的作用,未能帮助孝武帝一脉在政权争夺中取得胜利。

四、结论

通过统计刘宋孝武帝朝出镇皇子重要府佐的信息,可以发现近一半的人都至少参与过一次孝武帝朝的重要战争,他们就是所谓的孝武帝的“代党”。这些人或在战争中浴血奋战,或鲜明地表达了支持孝武帝的立场,与孝武帝形成了十分密切的故旧恩情关系,同时他们有丰富的州镇治理经验,虽然无法彻底排除这些人未来造成地方势力割据的危险,但权衡各方面因素,以代党为核心的孝武帝的亲信,在当时仍然成了孝武帝最信任的辅佐出镇幼子的人选。

然而具有讽刺意味的是,孝武帝死后,作为“代党”之一的邓琬恰恰利用了他和孝武帝的密切关系,打着报答孝武帝的“正义”旗号,把子勋推到幕前,将子勋之乱包装成宗室内部的皇位之争,自己则和其他次等士族与地方土豪躲在“正义”的口号背后谋取私利。在支持子勋的将领中,也存在着另一类人,他们没有迫切改变个人境遇的愿望,响应子勋更多的是出自报答刘骏恩遇的目的,薛安都、崔道固、萧惠开和沈文秀就是典型。遗憾的是,不管出于什么动机,表面上拥立子勋的一批人,不仅内部一盘散沙,相互之间也没有形成合力,未能帮助子勋在与明帝的对抗中取得胜利。因此可以说,孝武帝的安排在他去世后并没有发挥预期的作用。

至于地方异姓势力挟持幼主发动的子勋之乱,一方面,与当时州镇所实行的都督制密不可分,另一方面,也如安田二郎所说,与寒门、寒人层谋求政治进身的强烈愿望有关。除了上述两个原因之外,孝武帝生前的高度集权统治也为这场皇位争夺战埋下了隐患。孝武帝在世时,凭借强力的独裁,在臣子面前树立起了至高无上、不可侵犯的威严形象,并给臣属带来了沉重的心理压力。随着刘骏的突然去世,大臣们被压抑了许久的神经骤然得到放松。《宋书》记载:“世祖崩,义恭、元景等并相谓曰:‘今日始免横死。’义恭与义阳等诸王,元景与颜师伯等,常相驰逐,声乐酣酒,以夜继昼。”[8](1990)义恭等宗室成员和柳元景等重臣的言行,充分表现了这种巨大的心态变化。当即位的前废帝刘子业突然又实行恐怖统治时,大臣们十分担心孝武帝朝的情形会重现,整个京城被焦虑和不安所笼罩。当时“朝廷形势,人所共见,在内大臣,朝夕难保”,“宫省内外,人不自保”,“时京城危惧,衣冠咸欲远 徙”[8](1579)。于是在中央的士大夫开始谋求废立,蔡兴宗曾先后试图说服沈庆之、王玄谟、刘道隆发动政变[8](1579−1581)。皇室姻亲何迈也谋划趁子业出行时迎立子勋[8](2060)。

孝武帝去世尚不足一年,刘宋政权便开始从内部显现出越来越多的不安定因素。这说明孝武帝以绝对统治者的姿态凌驾于国家权力之上的统治方式,虽然在其生前可以凭借君主超强的个人能力和绝对权威,将权力高度集中起来,并做到收放自如,使中央和地方的各方势力暂时保持稳定、平衡和相互牵制,但是严重破坏了维持国家机器正常运行的各项制度,妨碍了各层次政府机构的正常办公。一旦强势帝王突然去世,继位者或过于年幼,或心智、能力逊于前任,就会出现统治集团内部缺乏主导力量的情形,造成中央的权力真空,导致权力分裂与权力斗争瞬间升级。权力真空不一定意味着无政府,而是说没有一个强势的绝对权力掌控者。子勋与子业继而与明帝的皇位争夺,便是在这种背景下产生的,一定程度上也是孝武帝专制统治的政治遗产。争夺皇位的任何一方都有自己的理念和军队势力,都可以加入夺取政权的战争,故而导致政局混乱、征战不断,宗族间的相互杀戮也越来越激烈残忍。刘宋政权在持续的内耗中终于走向无法挽回的衰落。

① 上述6项数据均以单一条件为统计标准,不避相互间的重复。

② 这里所统计的仅限于孝武帝在世时对其出镇皇子的府佐安排,而不包括他对出镇皇弟的府佐安排。主要据《宋书》《南齐书》《南史》,统计数据可能有遗漏,但大致可以保证无滥收的情况。

③ 本文所用“姻亲”一词,包括外族(太皇太后、皇太后、皇后、皇太子妃的本家)、诸王妃家、尚主婚家。皇族姻亲关系主要据王伊同《五朝门第》统计。参看王伊同:《五朝门第》,金陵大学中国文化研究所1943年版。

④ 孝武帝诸子中,次子子尚出镇最早,孝建三年周岁五岁时便任南兖州刺史,同年迁扬州刺史。而此处所说扬州实际是孝武帝分浙东五郡而立的东扬州,镇会稽。《宋书·孝武帝纪》:“(大明三年)二月乙卯,以扬州所统六郡为王畿。以东扬州为扬州。……抚军将军、扬州刺史西阳王子尚徙为扬州刺史。”见沈约:《宋书》卷六,中华书局1974年版,第123页。

⑤ 如子尚大明三年时已周岁八岁,三子子勋、六子子房、七子子顼、八子子鸾,大明四年出镇时都仅周岁四岁,参《宋书》卷八十《孝武十四王传》。

⑥ 明帝在废前废帝子业时,又矫太皇后令赐死了孝武帝次子子尚,故子勋在当时已是孝武帝诸子中,皇位继承的第一顺位人选。

⑦ 《宋书·孝武十四王传》:“子鸾爱冠诸子,凡为上所盼遇者,莫不入子鸾之府、国。”“初孝建中,世祖以子尚太子母弟,上甚留心。后新安王子鸾以母幸见爱,子尚之宠稍衰。既长,人才凡劣,凶慝有废帝风。”“(子勋)眼患风,为世祖所不爱。”分别见沈约:《宋书》卷八十,中华书局1974年版,第2063页、第2059页、第2060页。

⑧ 《宋书·刘义宣传》记载:“世祖使镇北大将军沈庆之送(鲁)爽首示义宣,并与书……,义宣、(臧)质并骇惧。”见沈约:《宋书》卷六十八,中华书局1974年版,第1804页。

⑨ 《宋书·沈文秀传》:“时晋安王子勋据寻阳反叛,六师外讨,征兵于文秀,文秀遣刘弥之、张灵庆、崔僧琁三军赴朝廷。时徐州刺史薛安都已同子勋,遣使报文秀,以四方齐举,劝令同逆,文秀即令弥之等回应安都。”见沈约:《宋书》卷八十八,中华书局1974年版,第2222页。

⑩ 《宋书·邓琬传》:“琬性鄙闇,贪吝过甚,……至是父子并卖官鬻爵,……内事悉委褚灵嗣等三人,群小横恣,竞为威福,士庶忿怨,内外离心矣。”见沈约:《宋书》卷八十四,中华书局1974年版,第2135页。

[1] 唐长孺. 西晋分封与宗王出镇[C]//唐长孺. 魏晋南北朝史论拾遗. 北京: 中华书局, 1983.

[2] 安田二郎. 六朝政治史の研究[M]. 京都: 京都大学学術出版会, 2003.

[3] 越智重明. 魏晋南朝の人と社会[M]. 东京: 研文出版, 1985.

[4] 小尾孝夫. 劉宋孝武帝の対州鎮政策と中央軍改革[J].集刊東洋学, 2004(91): 40−60.

[5] 杨恩玉. 宋孝武帝改制与“元嘉之治”局面的衰败[J].东岳论丛, 2007(6): 92−96.

[6] 鲁力. 宗王出镇与刘宋政局[J]. 河南师范大学学报(社会科学版), 2011(6): 124−128.

[7] 严耕望. 中国地方行政制度史: 魏晋南北朝地方行政制度[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007.

[8] 沈约. 宋书[M]. 北京: 中华书局, 1974.

[9] 赫兆丰. 大明二年的转折—— 刘宋孝武帝朝初期政治平衡的构建、瓦解与寒人上位[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2020(5): 207−218.

[10] 小尾孝夫. 劉宋前期における政治構造と皇帝家の姻族·婚姻関係[J]. 歴史, 2003(100): 1−26.

[11] 万斯同. 宋方镇年表[M]. 二十五史补编. 上海: 开明书店, 1936.

[12] 李林甫, 等. 唐六典[M]. 陈仲夫, 点校. 北京: 中华书局, 1992.

[13] 李延寿. 南史[M]. 北京: 中华书局, 1975.

Influence of the arrangement of the vital assistants of princes in the period of Emperor Xiaowu on politics of the late Liu Song Dynasty

HE Zhaofeng

(School of Liberal Arts, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

Emperor Xiaowu of Liu Song Dynasty mainly arranged those who he trusted absolutely for his princes who were dispatched to other places as governors. In the three major wars in Xiaowu’s reign, these courtiers maintained close relations by either shedding blood and fighting fiercely for or consistently siding with Liu Jun. And it was exactly by taking advantage of this close relation that Deng Wan plotted Liu Zixun Rebellion. But different from Deng Wan who sought for his personal wants and gains by coercing young princes, Xue Andu, Cui Daogu, Xiao Huikai and Shen Wenxiu supported Zixun mainly to repay Emperor Xiaowu. Emperor Xuanwu’s highly centralized ruling mode brought about the vacuum of central power after his death, and resulted in power division and struggle upgrading. So, to a certain degree, the internal struggle in the royal court of later Liu Song constituted the political heritage of Emperor Xuanwu’s monarchy.

Emperor Xiaowu ofLiu Song Dynasty; vital assistants of the princes who were dispatched to other places as governors; Liu Zixun Rebellion

2023−01−07;

2023−03−01

2019年国家社科基金后期资助项目“宋孝武时代与南朝文学新变研究”(19FZWB087)

赫兆丰,男,河北邯郸人,文学博士,南京大学文学院副教授,主要研究方向:魏晋南北朝文学、历史,联系邮箱:baggiohzf1987@163.com

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2023.03.020

k239.2

A

1672-3104(2023)03−0216−09

[编辑: 苏慧]