《聊斋志异》在日本当代的“翻案”书写

2023-06-07赵碧霄

赵碧霄

摘要:日本当代怪异小说《本朝聊斋志异》第二话《鳰姬》“翻案”于中国文言小说集《聊斋志异·西湖主》篇。小林恭二在强调“本朝”之名的创作意图下,更加有意地对背景、人物、婚恋习俗进行了“归化”处理,又在有意无意中保留和凸显了“中国化”佛教龙王信仰和“龙鱼互变”志怪元素等“异化”特征。在赋予作品日本本土的婚恋风情和文化内涵的同时,极大程度上还原了敷衍于中国志怪传奇中的龙鱼文化。《鳰姬》篇体现出“翻案”作家在强调小说旨趣“脱中国化”创作倾向下,仍然不可避免地显露出文学脉络中“中国底色”的“翻案”特色。

关键词:《本朝聊斋志异》;《聊斋志异》;归化;异化;“翻案”小说

中图分类号:I207.419 文献标志码:A

日本自古信仰万物有灵论,鬼怪文化历史久远。在文学创作当中,怪谈异志一直是日本文学中的重要组成部分。自江户时代开始,中国明清小说大量流入日本后,尤以志怪传奇一类最受日本当时社会的欢迎。始于翻译,继而模仿,进而创作,中国的文言小说对日本怪异小说的发展起到了决定性的作用 [1]182。日本出现了大量以中国古代志怪传奇为蓝本的“翻案”小说。“翻案”小说是日本文学中的一种值得关注的文学样式。所谓“翻案”小说,是指取材于外国作品的故事情节和内容梗概,将原作中的风土人情、人名地名等按照本国习俗进行本土元素化改编创作的小说。

《聊斋志异》“用传奇法,而以志怪”,是日本传播最广的中国志怪作品之一。据长崎的《商船载来书目》可知,《聊斋志异》在最早的青柯亭刻本刊行两年后,便于江户时代随商船运往日本,随即吸引了众多“翻案”作家对其进行改写。从江户时代的“读本之祖”都贺庭钟,到进入明治时代以来的日本文学界,都纷纷从《聊斋志异》中获取灵感,进行改编创作,如作家芥川龙之介、太宰治都曾发表过“翻案”《聊斋志异》的作品。2004年集英社出版了小林恭二取材于《聊斋志异》中54篇作品的“翻案”小说集——《本朝聊斋志异》,这是至今《聊斋志异》的日本“翻案”作品史上,发表时间最新且“翻案”篇数最多的怪异小说集。小林恭二采用“本朝”二字,与前代小说家多用“私家”“私版”“私说”“私本” ① 等著有作者个人意味的命名方式明显不同,强调此乃日本本国的“聊斋志异”,存在强烈的“脱中国化”创作倾向。因此,小林恭二将《聊斋志异》中的故事与日本历史上真实的人物或朝代融合起来,以突出和强调“本朝”的性质和内涵,在进行“翻案”再创作时更加有意地加入日本的民族元素,进行日本本土化的艺术创新。

严绍璗、王晓平合著的《中国文学在日本》中曾这样评论过“翻案”文学与原作的差异:“翻案与民族文学内部的改编改写主要的区别,在于舍弃原作的时代背景,而使外来题材归化;而后者则往往是在借助原作的背景之下翻新。” [2]108所谓“归化”,即尽可能地采用读者喜闻乐见的文化题材要素来替换原作中的文化题材要素,从而拉近读者的心理距离,便于为读者所接受。与“归化”相对应,“异化”在更大程度上向原作靠拢贴合,能够充分地保留和传递原作的文化内涵和鲜明特色。“归化”和“异化”作为一组相对应的概念,原本是作为翻译策略来使用的。二者并非对立不相容的关系,“任何译作,都是译者在异化策略与归化策略交织作用下产生的混合体” [3]84。翻译如此,“翻案”亦如此。基于“归化”和“异化”的基本概念特征及其内在逻辑关系,将其引入到“翻案”小说的创作分析当中同样适用。

通过仔细对比《聊斋志异》与《本朝聊斋志异》两个文本可以发现,在“本朝”之名下,作家努力进行“归化”创作的同时,作品中的“异化”特征又极为明显,作品中仍不可避免地保留甚至在有意无意中凸显了中国传统的志怪元素。这一创作现象在《本朝聊斋志异》第二话《鳰姬》中得到了充分体现。

一、“本朝”之名下的“归化”题材创作

为了强调“本朝”之《聊斋志异》的“脱中国化”性质,《鳰姬》篇中融入了大量的日本本土元素,进行“归化”题材创作。具体包括对原作中的背景和人物进行基本的日本化处理,以及日本古代的婚恋习俗的融入,尤以后者最具日本民族的特色。小林恭二对《西湖主》中的中国古代的婚礼仪式加以简化,代以日本古代的“访妻婚”形式,增加了古代日本婚恋习俗中的“和歌赠答”元素,作品中展现出日本平安时代鲜活的世情风貌。

(一)背景和人物的置换

故事展开的背景是“翻案”小说中的重要组成部分,亦是“翻案”作品区别于原作的显著特征之一。对原作中的时代背景进行“归化”处理,将故事中的地点更改为受众国的真实地点,使小说能够更加具备本土化特征,增强了故事的真实性。此外,在更改背景的同时将作品的人物置换为本土人物,同样是“翻案”小说的基本创作手法,如此进一步拉近了读者与作品之间的距离。这种“归化”策略下的“翻案”再创作在《鳰姬》中得到了充分体现,小林恭二将原作《西湖主》中的背景和人物都置换到了日本,对地点和官职进行了更换。比较两个文本的开篇部分,《西湖主》的叙述极为简洁:“陈生弼教,字明允,燕人也。家贫,从副将军贾绾作记室,泊舟洞庭。” [4]1099《西湖主》中只用了短短一句话共计二十五字对男主人公陈生的身份和故事的地点作了交代。与此相对,《鳰姬》在文本伊始采用了大段文字对事件开端的起因进行了说明:

藤原兼远卿在结束越前国任期的归京途中,于盐津浜乘船参拜竹生岛神社。回程时,藤原兼远立于船头,见湖中大鱼游得欢快。藤原见猎心喜,忙命侍从取出弓箭。这名侍从名橘行方,是越后国瓢湖近郊的小地主家的儿子。[5]15(本文中出现的所有日本原著引用部分的译文均为笔者所译。)

对比两段文字可以发现,《鳰姬》将原作故事发生的地点从洞庭湖转移到了日本的琵琶湖,相对应的男性主人公陈生也改写成了日本人橘行方。陈生本是燕地贫苦人家的子弟,在《鳰姬》中摇身变成出身越后国瓢湖近郊的小地主家的儿子橘行方,身份由副将军贾绾身边的文书人员转换为藤原兼远卿的侍从。在对人物和背景进行本土化置换的基础上,小林恭二重新设置了事件的起因。原作对陈生一行人“泊舟洞庭”并未有更多的交代,而在《鳰姬》中,小林恭二為这则故事增加了详细的前情介绍:橘行方的主人藤原兼远长官在越前国结束了任期,归京途中于盐津浜乘船参拜竹生岛神社,返回时见湖中有大鱼,性喜渔猎的藤原兼远命橘行方取出弓箭。这段描写为橘行方救大鱼作了铺垫,故事的开端更加完整。

此外,橘行方的家乡越后国(今新潟县)是日本的锦鲤之乡,鲤鱼文化悠久,自古就流传“鲤鱼报恩” ① 的民间传说,这一置换进一步增加了“翻案”作品的本土真实性。竹生岛和盐津浜两个日本国内实际地点的增添,使故事发生的背景更加可信。较于原作的简单介绍,《鳰姬》对橘行方的出身进行了日本化设定,介绍得更加具体,人物形象更加具象化。这一部分的增改使人物、背景、时间和地点更加符合日本的本土化特征。

(二)婚恋习俗的替换

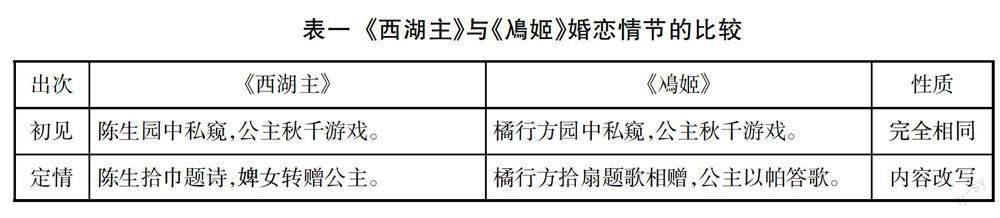

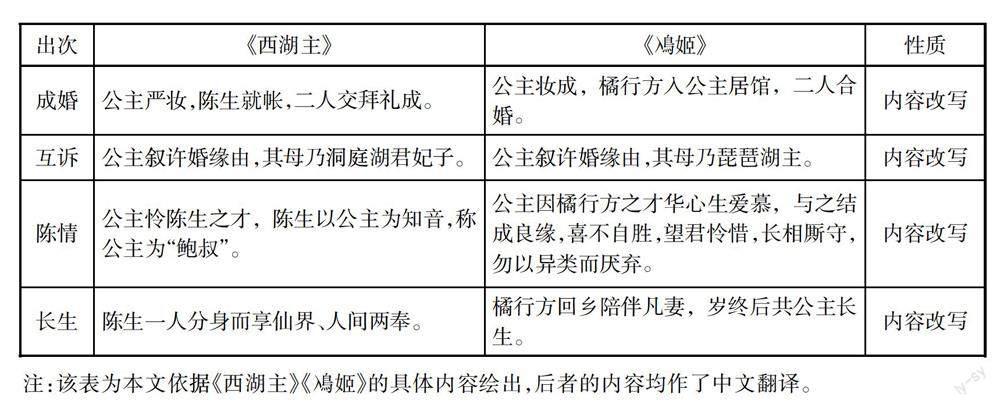

婚恋习俗的替换是小林恭二进行“归化”题材创作的重点部分。将中国古代的婚礼仪式代之以日本古代的“访妻婚”,为作品增添了浓厚的日式民俗风情。婚恋习俗的替换主要在两个作品的婚戀情节叙述差异上体现出来。两个作品的婚恋情节点比较如表一:

从表一的比较看出,《西湖主》和《鳰姬》在婚恋情节方面的主要情节基点和情节发展走向是一致的,但是在具体的情节点构成因素上存在较大差异。除初见外,《鳰姬》篇中定情、成婚、互诉、陈情和长生的部分均有所改动,这些改动体现了小林恭二对婚恋民俗进行的本土“归化”处理。首先,是在婚礼程序上的变异。原作在叙述陈生同洞庭湖公主成婚的情节上,明显是按照中国古代的婚姻制度进行的。在描绘二人的婚礼场面时,《西湖主》中写道:

日方暮,一婢前曰:“公主己严妆讫。”遂引生就帐。忽而笙管敖曹,阶上悉践花罽,门堂藩溷,处处皆笼烛。数十妖姬扶公主交拜,麝兰之气,充溢殿庭。既而相将入帏,两相倾爱。[4]1101-1102

从这段文字可以看出,陈生与公主的成婚礼遵循了中国古礼,虽然较为简略,但是主要的仪式均已有所体现。如“引生就帐”中“就帐”即是成婚礼的主要程序之一。唐段成式《酉阳杂俎·卷四》之《婚俗》载有:“北朝婚礼,青布幔为屋,在门内外,谓之青庐,于此交拜。” [6]164青庐,即青布幔搭成的篷帐,古代北方民族举行婚礼时用,后世常喻指洞房。《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》中有云:“其日牛马嘶,新妇入青庐。”可见,早在东汉末年,“青庐”之制即已存根于民间婚俗之中了。[7]92后“数十妖姬,扶公主交拜”,“交拜”即“拜堂”,是婚礼过程中最重要的大礼,新郎新娘拜堂之后才算礼成,二人正式结为夫妻。与此相对在小林恭二的笔下中国古代的成婚礼完全被省略掉了,而《鳰姬》篇增加了橘行方和鳰姬和歌赠答的情节,将陈生写给公主的一首七言绝句“雅戏何人拟半仙,分明琼女散金莲。广寒队里恐相妒,莫信凌波上九天” [4]1100改写为橘行方与鳰姬的和歌唱和:

橘行方:秋千蹴天边,佳人倩影隐隐现,可否心爱恋。[5]20

鳰姬:今宵幽夜暗,夕月隐隐水天间,何日再照还。[5]22

古代日本历来有男女之间通过和歌传达情意的赠答传统。“和歌”一词最初见于《万叶集》的题语,其训读之意为“和答之歌”,用于与某人的唱和。[8]86相传为纪淑望所作《古今和歌集》“真名序”中称和歌:“动天地、感鬼神、化人伦、和夫妇、莫宜于和歌。” [9]93纪贯之在“假名序”亦云:“感天地、泣鬼神、和男女、慰武士。” [10]89可见,和歌的“和”之功能最根本的现实生发之源,便是男女之情。因此,和歌的主要功能之一便是传情,平安时代和歌赠答成了男女定情的主要方式,亦是访妻婚中的第一个程序。“日本古典文学作品中,有许多提及和歌在男女交往中起到重要作用的章段,通过和歌的传情达意,男女之间的感情进一步得到升华的例子比比皆是”。[11]108

从表一中可以看出,《鳰姬》中公主母亲的身份发生了转变。在原作中公主母亲是“湖君妃子、扬江王女”,仅为女方母亲,可以合理推测担任族长的必然是“湖君”“扬江王”等未出场的男性,这是典型的中国古代男权社会的体现。而鳰姬的母亲却是琵琶湖主,既是女方母亲,又是女方族长。橘行方与鳰姬的婚姻是在琵琶湖主的安排下进行的,即说明得到女方族长的认可是婚事成立的重要条件,由此可见女方族长的婚主身份及其实际行使的婚姻决定权。这从婚姻主宰者的层面再一次体现了访妻婚的特点。访妻婚在本质上是自由婚,但在贵族阶级,婚事成立的最终必要条件是得到女方族长的认可,族长的意见至关重要。“日本古代社会的婚姻实态为,婚姻始于男女的‘合意,此基础上得到女方的亲属的承诺、认可之后婚姻方可成立……女方亲族在婚姻缔结方面所具有的绝对权力” [12]20。从橘行方和鳰姬以和歌赠答定情,到对公主母亲身份地位的转变以强调得到女方族长应允才得以成立的婚姻,《鳰姬》中对婚恋情节的改编均充分体现了日本传统访妻婚的主要程序和特点,“归化”意味十足。

另一方面,从“陈情”一节的对比可以看出,原作洞庭湖公主与陈生之间更多的是知音相惜之情,与陈生对公主一见钟情相比,洞庭湖公主是因陈生的才华不忍杀之,陈生称公主为己之“鲍叔”,前面的男女之情向知音之情转变。而鳰姬与橘行方则更加明显地体现了年轻男女相恋之情,相较于原作的含蓄和对“礼教”的坚持,鳰姬的感情更为挚烈,在倾诉中大胆告白。小林恭二为鳰姬增加了大段的语言描写,充分表现了鳰姬因橘行方的“和歌”之才而对他心生爱慕的状态。原作中的公主更多的是遵循长辈之命为报恩下嫁,对公主并无太多的描绘,形象略显平面并乏于真情。虽然两篇作品都以公主为题目,但是相较于原作中着力塑造的男性主人公形象,《鳰姬》篇对于鳰姬的叙述占据了较大篇幅,鳰姬一跃成为了故事的主角,在对待爱情时勇于回应,面对情郎时直抒心意,性格刻画得更加细腻生动。鳰姬这一女性形象的丰满立体,与日本古典文化一直都重视女性描写的传统有密切的关系。两个作品中女性形象的差异也从侧面体现出日本古代虽然受到中国儒教的影响,但在实际生活中对女性的禁锢要比中国相对宽松。

二、“本朝”之名下的“异化”元素凸显

小林恭二以“本朝”为名努力进行“归化”创作,显示出他不拘泥对中国原作进行单纯摹写的“翻案”特色。《鳰姬》中地点和人物的日本化,加之日本古代传统婚恋民俗的融入,使日本读者亲切之感倍增。但是,细读文本可以发现在作家有意“归化”的前提下,作品中仍不可避免地保留了中国水神信仰的文化背景,甚至在有意无意中放大了中国传统的志怪元素,“归化”创作的深处呈现出明显的“异化”特征。这一点在《鳰姬》篇中主要体现在“佛教龙王”文化信仰的保留以及“龙鱼互变”志怪元素的凸显上,表现出了作品对中国古代志怪传奇中“龙鱼互变”情节元素的吸收乃至是中国传统龙文化的接受。

(一)“佛教龙王”水神信仰的保留

《西湖主》的故事,被安排在风景秀丽的洞庭湖。洞庭湖古时为五湖之首,南横五岭,北连云梦,号称“八百里洞庭”。洞庭湖民众傍湖而生,或渔或耕,充满对洞庭湖的期盼和崇敬,但频繁的水患又使民众恐惧担忧。在两种情感的交杂下洞庭湖民众创造出复杂多元的水神加以顶礼膜拜,龙神是洞庭湖水神信仰崇拜的主要对象之一。中国的龙神信仰是在长期的历史发展过程中,不断融入诸多外来因素逐渐发展形成的,其中最典型的是来自佛教的“那伽”信仰。佛教中的龙众与中国古代神话中的龙神、水神相结合,最后转变成将中国传统龙信仰和佛教龙神信仰融合的中国化龙神信仰。[13]20在唐代隨着官方和民间宗教的双重推动,龙神信仰发展成为一种普遍信仰潮流,以龙神(包括龙女、龙宫)为题材创作的唐代小说层出不穷,如唐代裴铏所著《周邯》、吕温著《李卫公靖》、李朝威著《柳毅传》、张读之著《宣室志》等。《柳毅传》讲述了洞庭龙君之女与落第书生柳毅的爱情故事,是龙神题材类传奇中影响最为深远的作品之一。《西湖主》中陈生所救的猪婆龙的真实身份是洞庭湖君的妃子,后文公主曾对陈生言“从龙君”习得长生术,可见《西湖主》的故事正是在“佛教龙王”水神信仰的文化背景下发生的。

《鳰姬》把故事的发生地设置为日本的琵琶湖,并在开篇提到橘行方是在参拜竹生岛神社的回程中救下了琵琶湖主。小林恭二在《鳰姬》篇中设定的“琵琶湖”“竹生岛”是对原作地点进行日本本土化的基本处理,但这一“归化”处理背后所隐藏的却正是对中国化“佛教龙王”水神信仰的保留。日本虽然是一个岛国,但是湖泊众多,琵琶湖是日本第一大淡水湖。小林恭二将《鳰姬》篇的故事地点选择在琵琶湖,当然不可能是单纯以日本的第一湖来匹配中国曾经的第一湖这么简单。究其根源,选择琵琶湖的主要原因是它和原作中的洞庭湖拥有相同的中国化“佛教龙王”的水神崇拜文化背景。

经中国本土化完备的龙神信仰在平安时代随着佛教一起传入日本,并迅速被日本所接受。一方面,由于佛教对日本社会的压倒性影响,不同于中国龙神信仰中的多元崇拜现象 ① ,佛教龙王在日本龙神信仰形成初期占有绝对优势。另一方面,这一时期日本直接从中国引进了成熟了的龙神文化,实质上即指经“那伽”文化与中国龙文化融合后而形成的中国化佛教龙神信仰,而并非原始的纯粹的印度“那伽”信仰。加之早期中国龙文化的影响还未消散,因此平安时代初期日本的龙神信仰带有浓厚的中国龙神文化色彩。可以说,日本早期龙神信仰是完全脱胎于中国龙神信仰的。同时,“中国文化与佛教文化在平安时期长时期为官方与上层垄断”,日本早期龙神信仰主要盛行于日本上层官方社会,至镰仓后才传播到下层民间。因此,“平安时期作为龙神信仰产生的初期阶段,龙神信仰官方色彩浓厚”。[13]19、81-82《鳰姬》中橘行方作为侍从,跟随藤原兼远卿参拜竹生岛神社。一方面,“卿”这一官位作为日本律令制时代的八省长官,代表着日本官方;另一方面,竹生岛神社即都久夫须麻子神社,位于琵琶湖北部的小岛竹生岛上,相传建于平安时代后期。神佛习合时期,竹生岛神社与同岛的本业寺(今宝严寺)不作社寺区别,称为“竹生岛弁才天社”“竹生岛权现”或“竹生岛明神”。宝严寺内建有黑龙堂,据黑龙堂前鸟居的匾额可知,神社中祭祀的四大主祭神之一的龙神正是佛教八大龙王中的黑龙。位于近水之地的竹生岛神社,建于平安时代,且供奉官方祭拜的佛教龙王。由以上可见《鳰姬》与《西湖主》的“佛教龙王”水神信仰具有高度的一致性,带有明显的中国化司水龙神特征,而明显不同于平安时代以降完成日本本土化、更具日本文化特色的龙神信仰,例如浸染神道教色彩的“归化”龙 [14]3。小林恭二正是借鉴了这种近水之地相同“龙神信仰”的民俗心理和文化背景,创作了《鳰姬》。这一文化背景作为整个故事发生的基础和铺垫,不可避免地被保留了下来,从而为“异化”特征中的“龙鱼互变”志怪元素的凸显所服务。因此,虽然小林恭二采用了地点本土置换的“归化”手法,但是这一地点置换下的异国信仰气息极为浓烈,在这一“翻案”现象背后依旧显现出强烈的“异化”元素特征。

(二)“龙鱼互变”志怪元素的凸显

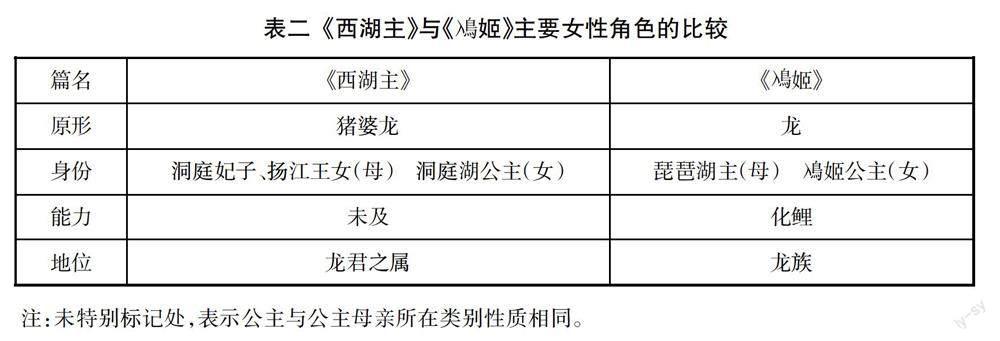

《鳰姬》在角色设定上明显有别于《西湖主》的另一不同之处是角色原形的设定。《西湖主》中的主要女性角色,即报恩行为主体,分别是“公主母亲”和“公主”。《鳰姬》虽然保留了基本的人物关系,但是两位主要女性角色的原形并不一致。两个作品比较如表二:

《西湖主》中陈生在洞庭湖中所救公主母亲原形为“猪婆龙” ① ,即扬子鳄。对此《鳰姬》采用了不同设定,男性主人公橘行方在琵琶湖救下的是一尾赤鲤鱼。在小林恭二笔下,翻案后的《鳰姬》在保留原作情节结构的同时,报恩行为主体的身份发生了转变,“猪婆龙报恩”转化为“鲤鱼报恩”,显现出异于原作的特征。众所周知,扬子鳄是中国特有的一种鳄鱼,并不产于日本。因此,从“扬子鳄”到“赤鲤鱼”的转换,其目的是“脱中国化”,从而易于日本读者的接受。再如上节所述,《鳰姬》中橘行方出身的越后国自古便流传“鲤鱼报恩”的民间传说。这样看来,将“猪婆龙”更换成“鲤鱼”,是明显的“归化”处理。但是在仔细阅读文本后,可以发现虽然小林恭二致力于创作日本“本朝”的“聊斋志异”,但是取《鳰姬》一篇便可发现在“归化”创作背后仍然显现出深刻的“异化”特征,即中国古代志怪传奇中“龙鱼互变”元素的凸显。

关于公主母亲的形象和原形,《西湖主》中写道:“适猪婆龙浮水面,贾射之,中背……锁置桅间,奄存气息,而龙吻张翕,似求援拯。生恻然心动,请于贾而释之。” [4]1099原作只是描述出其原形为一只猪婆龙。相较于《西湖主》对公主母亲的简单描写,小林恭二对同一角色的塑造花费了大量笔墨,对橘行方所救赤鲤鱼的外形、气质进行了细致的描绘,充分体现出赤鲤鱼的不同寻常之处。

首先,小林恭二从侧面体现了鲤鱼的体量。文中写道:“橘行方和船夫二人合力才将鲤鱼用渔网从湖中拖出。” [5]15一条鲤鱼需要两名成年男性合力才将其从湖中拉出来,可见其体量之大。随即,小林恭二对赤鲤的颜色和神态进行描写:

鲤鱼周身通红,颜色艳丽如同被火焰包裹,简直就像是一团烈焰假借鲤鱼之形在燃烧。它的鳞片闪闪发光,如同精细打磨的铜镜。但是,最触动行方的还是鲤鱼的神态,它是那么的高贵而优雅,不禁让人怀疑这果真是鱼吗?[5]15-16

小林恭二用诗一样的语言来赞美赤鲤,其颜色如火,鳞片发光。甚至于在写到橘行方放生鲤鱼时,因为闻到鲤鱼身上的气味“并非普通鱼虾所有的腥气,而是如同早春的花香般馥郁芬芳” [5]16,以至于橘行方沉浸于香气之中而不愿直接将鲤鱼放回水中。这些浓墨重彩式的描绘从鲤鱼的体量、颜色、神态和气味四个方面都显示出了这尾赤鲤鱼的奇异之处。可见,橘行方所救赤鲤鱼绝非凡品。而实际上赤鲤鱼只是鳰姬母亲的幻形,至后文橘行方与鳰姬结成连理,鳰姬自序身世时所说的话透露出鳰姬母亲真实身份的不凡:

我的母亲是琵琶湖主,三年前在湖中游玩时化为鲤鱼之形,被人类箭矢所伤……我们是龙族,精通长生之术,请君与我等共享长生。[5]25

通过鳰姬的自陈,可以确定《鳰姬》中公主以及公主母亲的真实身份皆为龙,并可以幻化为鲤鱼,这与原作中的猪婆龙明显不同。《西湖主》中,关于公主母亲的身份,这样写道:“妾母,湖君妃子,乃扬江王女。旧岁归宁,偶游湖上,为流矢所中……妾从龙君得长生诀,愿与郎共之。” [4]1102“妾从龙君”之“从”字说明公主及其母亲和龙君的等级不同。《西湖主》中公主母亲为猪婆龙 ① ,《鳰姬》中公主母亲为龙且可化为鱼。前者乃龙之从属,后者乃龙之本尊。经小林恭二改写后的公主母亲是龙并且能够幻化成鲤鱼,这是典型的中国传统龙文化中“龙鱼互变”的体现。早在《说苑》中就有“昔日白龙下清冷之渊化为鱼”的记载,张衡在《西京赋》中说“鱼鳞变而成龙”,《长安谣》所说“东海大鱼化为龙”和民间流传的鲤跃龙门,均讲述了龙鱼互变的关系。所谓“龙鱼互变”,顾名思义包含两种变化形式:一是鱼化为龙,二是龙化鱼形。

弥生时代中国龙文化就已随着水稻文化传入日本 [15]141,“龙鱼互变”也随之传播过去。在日本流传最为广泛的是“鲤鱼化龙”的传说,日本农历端午节的节日象征“鲤鱼旗”,京都祇园祭上的特色鲤鱼彩车,还有金阁寺的龙门瀑布和鲤鱼石等,都是由中国“鲤鱼跃龙门”的民间传说传到日本后发展而来。不同于在日本广为人知的“鲤跃龙门”,在小林恭二笔下对鳰姬母亲原形的改写属于“龙鱼互变”中的“龙化鱼形”形式,并体现出与“动物报恩”母题结合的文本特征。据此,可以将《鳰姬》篇中的报恩情节总结为“龙化鲤鱼——为人所救——龙的报恩”的叙事模式。这一模式表面上是《鳰姬》有别于《西湖主》的创新性改写,但实际上是对中国古代龙题材类志怪传奇中的“龙鱼互变”元素的借鉴。

“龙化鱼形”在中国古代志怪传奇中早有记载,唐牛肃《纪闻·卢翰》篇云卢翰同友人于终南山拾得莹白圆石,把玩坠于地,“中有白鱼约长寸余。随石宛转落涧中。渐盈尺。俄长丈余。鼓鬐掉尾。云雷暴兴,风雨大至” [16]3438,此龙也。唐康骈《剧谈录》中亦有两则故事,其一《华阴湫》云华阴县南有龙移湫,后有朝士数人及湫所,其间不信灵应者以木石投之,“寻有巨鱼跃出波心。鳞甲如雪。俄而风雨晦暝。车马几为暴水所漂” [16]3444,此鱼龙也;其二《崔道枢》云崔道枢不第归家,“因井渫。得鲤鱼一头长五尺。鳞鬣金色。其目光射人。众视异于常鱼” [16]3445,后崔道枢食此鱼,被水府官吏所追,判削官减寿,乃知误食雨龙。五代徐铉《稽神录·柳翁》篇云吕氏诸子网鱼于鄱阳湖召问柳翁,柳翁告有鱼处有一小龙,后“果大获。舟中以巨盆贮之。中有一鳝鱼长一二尺。双目精明。有二长须” [16]3448,此鳝鱼实乃柳翁所说之小龙也。宋孙光宪《北梦琐言·张温》篇云张温于龙潭之下举网,“获一鱼长尺许。鬐鳞如金。拨刺不已”,有人告知:“所获金鱼,即潭龙也。” [16]3456方知龙为鱼服。

通过以上作品可以发现,“龙鱼互变”故事经过中国传奇小说家敷衍成篇,已经发展成为成熟的志怪作品。魏晋时期,随着佛教盛行于中土,佛教中的报恩思想和因果报应观念对世人影响深远,果报故事在文学作品中也随即产生。在中国古代传统龙神信仰的背景下,小说家将“龙鱼互变”与“动物报恩”相结合,“龙化鲤鱼——为人所救——龙的报恩”叙事模式应运而生,成为志怪小说中的经典桥段。晋干宝《搜神记·卷二十》之《古巢老姥》云:

古巢一日江水暴涨,寻复故道。港有巨鱼,重万斤,三日乃死。合郡皆食之,一老姥独不食。忽有老叟曰:“此吾子也,不幸罹此祸。汝独不食,吾厚报汝。若东门石龟目赤,城当陷。”……有青衣童子曰:“吾,龙之子。”乃引姥登山,而城陷为湖。[17]239

老姥不食巨鱼,巨鱼之父谢老姥之恩为其示警,当城陷为湖时,龙子引老姥登山,保住了性命。再如唐李隐《潇湘录·汾水老姥》言:

汾水边有一老姥获一赤鲤。颜色异常。不与众鱼同。既携归。老姥怜惜。且奇之。凿一小池。汲水养之……其赤鲤跃起。云从风至。即入汾水。唯空中遗下一珠。如弹丸。光晶射人。 [16]3453-3454

汾水老姥因赤鲤颜色之异而汲水养之,赤鲤离开时遗珠相赠为报,后老姥之子病重,服下遗珠所化丸丹得生。以上两则故事大同小异,龙所幻化之鲤鱼或体量非常或颜色奇异,都有着不同寻常之处,情節发展皆是遵循了“龙化鲤鱼——为人所救——龙的报恩”叙事模式。至清代,“龙的报恩”又有了新的发展,李调元《尾蔗丛谈·卷二》之《放鲤祠》云:

庄麟……见大鲤困网中,约重百余斤,轩馨若诉。麟怜而脱之……后麟陇上假寐,梦秀才骑从甚,都皆翩然俊逸,揖麟而言曰:“豫德子甚,已请于家君,将以妹室子,幸勿辞。”……“余乃禹门龙王第三子也。化鱼出游,为渔所困。微子,将脍予于市也。舍妹明艳,真堪作述,子何拒之甚也?” [18]258-259

《放鲤祠》中龙王三子欲以妹妻庄鳞,《鳰姬》中琵琶湖主将女嫁橘行方,虽然《放鲤祠》中庄鳞最终拒婚,但是《放鲤祠》中龙化鲤鱼的报恩故事已经蕴含“异类姻缘”的元素了。从《古巢老姥》中的示警、《汾水老姥》中的赠宝,到《放鲤祠》中的许婚,龙的报恩形式在不断变化发展。再如《鳰姬》中“在湖中游玩时化为鲤鱼之形,被人类箭矢所伤” [5]25一句几乎可以说是《放鲤祠》中“化鱼出游,为渔所困”的现代日语译文了。《鳰姬》中的报恩情节必然是受到了中国古代志怪传奇的影响。通过梳理《古巢老姥》《汾水老姥》《放鲤祠》这三篇作品,可以肯定“龙化鲤鱼——为人所救——龙的报恩”的叙事模式正是诞生于中国古代志怪传奇并最终完成定型的。从“奇异”“报恩”“婚恋”这三大要素来看,鳰姬母亲所化赤鲤鱼的非凡之处,将鳰姬许配橘行方的报恩行为,完全符合“龙化鲤鱼——为人所救——龙的报恩”模式。因此,可以说《鳰姬》中对报恩行为主体身份设定的改写是对中国志怪传奇中“龙化鱼形、报恩于人”故事的借鉴,在鲤鱼素材“归化”创作的深处显现的是对“龙鱼互变”这一“异化”题材元素的还原。在龙王信仰的文化背景下,“龙鱼互变”元素得到了凸显。

三、小林的“翻案”特色及其创作意义

通过以上对《鳰姬》和《西湖主》两篇作品的对比,仔细分析小林恭二在“本朝”之名下的翻案改写,可以发现在“归化”和“异化”两种策略的辩证运用下,中国文化和日本文化彼此交汇相容。一方面,作品的故事类型和思想主题随之转变;另一方面,在文本局部的叙述上二者更见差异,展现出日本文学注重局部、强化局部的创作倾向,亦可从中略窥中日两国的文化异同。小林恭二在对原作意旨理解的基础上进行了艺术创新,“翻案”文本表面“归化”题材创作深层隐藏着内在“异化”元素特征。由此,小林恭二的小说观念和鲜明的“翻案”特色得以显现,同时表现出中日两国文学千丝万缕的关系,亦显露出小林恭二对中国文学的熟悉和敏感。关注小林恭二作为日本“新生代作家”对中国古典小说的态度和创作活动,不仅能够窥得一丝中日文化历史渊源以及日本文化自身的变异进化过程,而且对进一步推进日本中国学的研究亦有着一定的意义。

(一)“翻案”处理的文本特征

如第一部分所述,小林恭二对文本题材进行了明显的本土“归化”处理。两个作品的文本性质随之发生了转变,主要体现在故事类型和主题思想上。《西湖主》是一则典型的“动物报恩”兼“异类姻缘”类型故事,猪婆龙得陈生所救,为报恩以女许之成就婚姻。《鳰姬》的叙事结构基本承袭了《西湖主》的情节发展。但是,仔细对比《西湖主》与《鳰姬》于“报恩”和“姻缘”上的叙事比重,可以发现前者重“报恩”,而后者重“姻缘”。这一点主要表现在小林恭二增加的男女主人公婚恋情节和删减原作篇末的“异史氏曰”部分上面。婚恋情节上文已有说明,在此不作赘述。蒲松龄在《西湖主》篇末评论道:

竹簏不沉,红巾题句,此其中具有鬼神,而要皆恻隐之一念所通也。迨宫室妻妾,一身而两享其奉,即又不可解矣。昔有愿娇妻美妾、贵子贤孙,而兼长生不死者,仅得其半耳。岂仙人中亦有汾阳、季伦耶?[4]1103

“异史氏曰”是蒲松龄创作意图的最大体现。原作虽以《西湖主》为题,但是文中着重塑造的人物却并非洞庭公主,而是读书人陈生。封建时代的男性多有抱负,“朝为田舍郎,暮登天子堂”更是寒门学子的追求,而自古忠孝难以两全,情礼不得兼顾。于是蒲松龄在《西湖主》虚构了这样一个形象:一半可以在家孝敬父母、教养子女、衣食无忧,另一半和仙女在仙境潇洒、快活逍遥,沒有违背儒家的伦理道德,真可谓是中下层读书人的终极幻想了。但蒲松龄的创作目的并非只是虚构幻想世界的美好生活,必须注意的是“得善果”的重要前提,即“种善因”。蒲松龄借“异史氏”之口指出之所以能够“一身而得享仙凡两奉”只因“恻隐之一念所通”。作者之意全为放生善举张目,劝人为善之苦口婆心可以想见。因此,《西湖主》的主题思想在于劝善。与此相对,《鳰姬》篇极力描绘的是一个浪漫的爱情故事,删减掉了原作中的“异史氏曰”部分,反之对男女主人公的婚恋情节增加大量笔墨并进行明显的“归化”处理。故与原作相比《鳰姬》文本整体更倾向于“异类姻缘”的故事类型,而原作更偏重于“动物报恩”故事。

故事类型转变的同时,思想主题上也必然随之改变。两个作品旨趣不同的根本原因在于蒲松龄与小林恭二所处社会文化背景和文学思想的不同。蒲松龄出生在明末清初这样一个最激烈动荡的大变化时代,他的创作心态即是救世和自救。因此,蒲松龄在佛教“因果报应”观念下借《西湖主》中的“动物报恩”故事来劝人行善。而小林恭二不同,他是战后成长起来的日本当代作家,“他的创作以崭新的表现手法和富于寓意性的想象力而著称,‘世纪末意识始终是萦绕在他创作中的主旋律”,肯定历史、否定现实,在观念世界中幻想寻找慰藉是小林恭二的文学创作主题。[19]23、24小林恭二的青少年时代正是中日两国关系渐趋转好的一段时期,小林恭二对中国文学作品的态度是比较正面而积极的。除了“翻案”《聊斋志异》,小林恭二还曾出版过《红楼梦》的日译本——《水彩红楼梦》。小林恭二曾在连载《水彩红楼梦》时写过一篇《致读者》的小文章,字里行间透露出对曹雪芹和蒲松龄的高度肯定,并希望能够指引读者走进曹雪芹和蒲松龄笔下的世界。在小林恭二看来,“作者为创造出这样的世界绞尽脑汁,不是为了别人,正是为了自己” [20]285,文学创作下的世界正是面对不可信现实的最佳归宿。这充分表现了小林恭二的文学观,以及他创作小说的动因。由此可见,小林恭二的小说观是基于“自我满足”之上的,其创作目的明显不同于蒲松龄的“劝善救世”思想。

《鳰姬》篇明显有别于原作的创作特征是详细而充实的局部描写,这一点从对事件开端的因果设置和婚恋情节的具体描述可以得见。究其原因,是中日两种文化的差异在文学创作上的具体展现。日语本身的语言特征与文学作品的性质有着极为密切的关联。其中重要的一点即为,日语语序所体现出来的从局部到整体的语言特征自然而然地出现在日本文学作品中。对比取材于中国话本并改写成日本说话中的集中改写部分,可以发现日本作品多倾向于在局部的细节中游弋,而很少考虑整体的结构。[21]9-10小林恭二对故事开端的改写正体现了这一文学现象,正如加藤周一在《日本文学史序说》中所说:

将《日本灵异记》和中国的《法苑珠林》中相同的说话加以比较,就会发现《日本灵异记》在局部的叙述上,比起中国的原著更加详细、具体而且栩栩如生。《法苑珠林》在叙说故事情节上,比日本的改写本更简洁、更得要领。就是说,《日本灵异记》和《法苑珠林》的背后有着倾向迥异的两种文化在起作用。[21]10

这一文化差异是“翻案”作品着重于局部叙事的主要原因。小林恭二在《鳰姬》中对故事缘由和婚恋情节的增写,正是在日本重视局部的文化特质下所显现出来的文学作品特征之一。

(二)小林的“翻案”创作分析

小林恭二在保留原作信仰背景、基本情节的基础上,糅合以日本本民族的审美观念重新构思进行“翻案”再创作。通过以上《鳰姬》与《西湖主》两个文本具体形态的分析,对小林恭二的“翻案”特色作一番总结,可分为两个层面:

第一个层面是小说旨趣的“脱中国化”。“涤尽汉味渲染和风”,乃是小林恭二改编蒲松龄著《聊斋志异》的立足之始,这一点从其“翻案”之作《本朝聊斋志异》一名可以得见。在这样的“翻案”创新意识下,“本朝”二字所体现的不仅是要书写日本本国“聊斋志异”故事的创作倾向,更是力求在小说的主题旨趣方面脱却中国原作痕迹,而更加着意于融以日本本土气息的创作特色。从基本的背景、人物和婚恋习俗的“归化”置换,再到婚恋情节的增写、和歌赠答的添加以及对“异史氏曰”的删减,小说旨趣亦由原作的功利的“劝善”主题转换为浪漫的“爱情”主题。由此,《鳰姬》篇从表层的题材到内在的主旨都施以日本美学元素的融入,在削弱“中国味道”的同时呈现出更为浓厚的日式风情意蕴。

第二个层面是文学脉络的“中国底色”。中日两国有着悠久的历史文化渊源,中日文学始终处于极为密切的互动关系之中。“中日古代小说始终保持在一个相同的‘小说语境中,共享着某些相同的小说资源,而中日文化随历史发展逐渐拉大的差异性,又使日本小说在模仿中有了些新意”。[22]86严绍璗先生评价日本文学道:“大胆地接受和消化外国文学的影响,是日本文学的显著特征。日本文化的基本特点——变异复合性,在日本与中国文学的交流中也有突出的表现。” [2]3小林恭二在改编创作中,不拘泥于对原作中的元素进行简单替换,对中国传统龙文化追溯和吸收,以及中国古代志怪元素“龙鱼互变”中的“龙化鱼形”形式的溯源展现,无不证明其文学脉搏中流淌的中国底色。加之日本本民族的“归化”创作,“翻案”文学正是这样在民族文学和外来文化的融会中而形成的一种新的文学形态。“异化”和“归化”两种策略的辩证统一,将中日两国的文化通过“翻案”再次嫁接起来,从中亦可发现日本国家文化在形成与发展的过程与中国文化之间不可分割的深深羁绊。

日本对待中国传统文化的态度历来比较复杂,从江户时期的“汉学”高峰,到“19世纪末20世纪初期,‘汉学逐渐发展为‘支那研究或‘支那学” [23]27,再到近代东洋学彻底颠覆汉学,把中国他者化,直至中国学的最终创立。可以说,中国在日本学人的精神世界中走过了一段极为起伏跌宕的历程。进入当代以来,越来越多的日本学者、作家对中国学和当代中国怀抱兴趣。小林恭二是日本当代备受关注的作家之一,1985年小说《电话男》获得第3届海燕新人文学奖;1998年,憑借长篇小说《歌舞伎日》荣获第11届三岛由纪夫奖,曾被喻为“新生代作家第一人”。这样一位极具“世纪末”意识的日本当代作家,却对中国的古典小说十分关注,并评价《红楼梦》“无论是小说舞台的壮丽,还是对各色登场人物的精彩描写,抑或是悲剧的深刻性,取其任何一点而论,都是当之无愧的最高级的小说” [24]247,对中国古典小说给予了极大的肯定和赞美。正是在这样的态度下,小林恭二选取中国文言小说进行“翻案”改编,其创作活动背后可窥得一丝当代日本作家对中国传统文学、文化的态度和看法,其“翻案”文本中有意无意中凸显的“异化”元素更是显露出了中国文化对日本文化的浸染之浓,以及小林恭二对中国传统文化的体味之深。从小林恭二个人的“翻案”活动出发,关注其对中国古代文学乃至是中国传统文化的观点和创作,以此为起点关涉到日本当代作家群体对中国古代文学乃至是中国传统文化的态度及其变迁,不仅可以从中发现中日文化渊源以及日本文化自身的变异进化过程,更重要的是,为我们提供了一个观察日本中国学的窗口,对进一步推进日本中国学的研究有一定的价值和意义。

结语

本文以《西湖主》和《鳰姬》为例,探讨了日本当代怪异小说《本朝聊斋志异》对中国文言小说《聊斋志异》的“翻案”情况。《鳰姬》的情节结构基本承袭了《西湖主》的模式原型,同时进行了大量日本本土化元素的更新。这一点主要表现在婚恋习俗的替换上,小林恭二将《西湖主》中的中国古代婚礼程序加以简化,同时增加古代日本的婚恋习俗,作品中流露出生动的日本平安时代的社会风情;另一方面,角色身份的变型以及相似文化信仰的保留,更多地表现出了对中国古代志怪传奇中“龙鱼互变”元素乃至是中国传统龙文化的容受。小林恭二以“本朝”为名,试图创作具有本国特色的“聊斋志异”,在进行改编时更加有意地对原作进行题材的“归化”处理,体现了作家强烈的创作意识,但作品中仍不可避免地保留了甚至在无意中凸显了中国的“异化”元素特征。《鳰姬》篇既体现了中国传统的“龙鱼互变”志怪元素,又融合了日本本土的婚俗风情,将中国文化与日本文化完美结合,散发出了“翻案”文学的独特魅力。

与此同时,值得关注的是,小林恭二作为日本当代作家,对中国古典小说极为肯定和喜爱,并撷取中国文言小说经典《聊斋志异》进行“翻案”再创作,其小说观念和对待中国传统文学、文化的态度是非常值得关注的。从这一点上推展开来,关注日本当代作家群体对中国传统文学,乃至中国传统文化的态度以及创作活动,不失为一条进一步探寻中日文化渊源、日本文化自身的变异进化以及日本中国学发展等相关研究的蹊径。

参考文献:

[1][日]荘司格一,小川陽一,芦立一郎,植木久行.中国文学史上(中国文化全书5)[M].东京:高文堂出版

社,1985.

[2]严绍璗,王晓平.中国文学在日本[M].广州:花城出版社,1990.

[3]熊兵.翻译研究中的概念混淆——以“翻译策略”、“翻译方法”和“翻译技巧”为例[J].中国翻译,2014,

(3).

[4][清]蒲松龄.聊斋志异详注新评[M].赵伯陶,评注.北京:人民文学出版社,2015.

[5][日]小林恭二.本朝聊斋志异[M].东京:集英社,2004.

[6][唐]段成式.酉阳杂俎[M].金桑,选译.杭州:浙江古籍出版社,1987.

[7]李晖.乐府诗《孔雀东南飞》与汉代婚姻风俗[J].淮北煤师院学报(哲学社会科学版),1994,(3).

[8]姚继中.源氏物语与中国传统文化(修订版)[M].北京:中央编译出版社,2010.

[9][日]佐伯梅友,校注.古今和歌集[M].东京:岩波书店,1958.

[10][日]小沢正夫,校注,译.古今和歌集[M].东京:小学馆,1971.

[11]陈燕.中国诗歌与日本和歌在古代男女交往中的功能之比较[J].日语学习与研究,2014,(6).

[12]孙璐.律令结构下中日古代婚姻制度比较研究——以日本奈良、平安时代为中心[D].西南政法大学,

2016.

[13]付美.日本平安时代龙神信仰研究[D].曲阜师范大学,2020.

[14]铁军,侯越,等.日本龙文化研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2013.

[15][日]荒川纮.龙的起源[M].东京:纪伊国屋书店,1998.

[16][宋]李昉,等.太平广记[M].北京:中华书局,1961.

[17][晋]干宝.搜神记[M].汪绍楹,校注.北京:中华书局,1979.

[18][清]李调元.尾蔗丛谈·放鲤祠[M]//[韩]孙晋泰.朝鲜民族故事研究.北京:民族出版社,2008.

[19]孙树林.日本当代作家创作主题管窥一[J].日语知识,2000,(11).

[20][日]小林恭二.水彩红楼梦[J].世界,2006,(1).

[21][日]加藤周一.日本文学史序说(上)[M].叶渭渠,唐月梅,译.北京:开明出版社,1995.

[22]杨彬.“翻案”与日本古代小说创作方式的演进——以《浦岛子传》和《日本灵异记》为例[J].中国比较

文学,2008,(4).

[23]王向远.白鸟库吉与日本汉学向东洋学的转变[J].国际汉学,2020,(4).

[24]宋丹.《红楼梦》日译本研究(1892-2015)[D].南开大学,2015.

The“Revision”of Liaozhai Zhiyi in Contemporary Japanese Literature:

Benchao Liaozhai Zhiyi·Niohime

ZHAO Bi-xiao

(Chinese Culture Research Institute,Beijing Language and Culture University,Beijing 100083,China)

Abstract: The second story of the contemporary Japanese weird novel“Benchao Liaozhai Zhiyi”,“Niohime”,is based on the chapter“Xihuzhu” of the Chinese literary novel Liaozhai Zhiyi. With the intention of emphasizing the name “Benchao”,Kyoji Kobayashi more intentionally“naturalizes” the setting and characters,as well as the marriage customs,while consciously or unconsciously retaining and highlighting the foreignization features. Upon the “naturalization” of the setting,characters,and the marriage customs,the“Chineseization” of the Buddhist belief in the Dragon King and the“dragon and fish interchange” of Mystery novels' elements are intentionally or unintentionally retained and highlighted. While giving the work a Japanese marriage flavor and cultural connotation,it also restores to a great extent the culture of dragon fish that is perfunctorily found in Chinese Mystery novels. The “Niohime” chapter reflects the tendency of “rehashed” writers to emphasize the “de-Chineseization” of the novel's purpose,while still inevitably revealing the“Chinese undertones” of the literary lineage.

Key words: Benchao Liaozhai Zhiyi;Liaozhai Zhiyi;Naturalization;Alienation;“Revisionist” Novel

(責任编辑:陈丽华)