“查建评改创”一体 优化拔尖人才课程思政

2023-05-30张帆林威

张帆 林威

[摘 要] 课程思政的本质要义是贯彻立德树人教育观与全人教育理念,将价值塑造、知识传授和能力培养融为一体,实现三全育人。当前,在高校课程思政建设过程中,存在发挥教师融合纽带作用难、专业知识与思政教育融合难、各类课程与思想政治理论课形成协同效应难的三重困境。对此,竺可桢学院在课程思政建设中探索形成“查建评改创”五位一体建设经验。主要经验举措包括:评审建课中提升育人主体思想政治教育自觉;构建课程思政与思政课程协同育人的课程体系;建立OBE育人成效导向的荣誉课程评改闭环;搭建教师与学院课程思政沟通平台;创设一流课程思政育人品牌。在“两个大局”背景下,竺可桢学院坚持精准育人、协同育人,通过落实课程思政引导学生志存高远,追求卓越。

[关键词] 课程思政;拔尖人才培养;全人教育;协同育人

[基金项目] 2021年度浙江大學第二批本科课程思政建设项目“混合学习研讨班I”(301Z0050);2021年度浙江大学第二批本科课程思政建设项目“混合学习研讨班II”(301Z0060)

[作者简介] 张 帆(1982—),女,浙江建德人,博士,浙江大学农业与生物技术学院党委副书记(原浙江大学竺可桢学院副院长),讲师,主要从事高教管理与思政教育研究;林 威(1995—),女,浙江苍南人,硕士,浙江大学竺可桢学院团委副书记,讲师,主要从事思想政治教育、高等教育管理研究。

[中图分类号] G642.0[文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2023)13-0000-04[收稿日期] 2022-07-10

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“我国高等教育肩负着培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人的重大任务。”[1]课程思政建设具有“润物细无声”的独特育人价值。课程思政建设的目的是与思政课程实现有机协同,共同完成立德树人的根本任务。对于拔尖创新人才培养而言,课程思政的建设更需要有高标准和严要求。然而,在具体实践中,课程思政建设面临着诸多困境,因此,拔尖人才培养要针对课程思政建设的困境找寻课程思政有效建设的着力点,从而推动各类课程打好“组合拳”,积极构建“大思政”育人格局。

一、高校课程思政的育人内涵

习近平总书记在思想政治理论课教师座谈会指出:“要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人。”[2]为课程思政的育人路径提供了根本遵循。《高等学校课程思政建设指导纲要》指出:“把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用,提高高校人才培养质量。”由此可见,课程思政建设是寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,是新时代高校立德树人的应有之义和必要延展。在马克思和恩格斯“人的全面而自由发展”理论指导下,在坚持社会主义办学方向的前提下,我国高校课程思政的本质要义是贯彻立德树人教育观与全人教育理念,将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体[3],把思想政治教育融入大学人才培养的各个环节,融入课程教学内容设计、方法改革、过程管理、教学评价等各方面,实现立德树人润物无声[4]。

二、高校课程思政建设的发展桎梏

全面提升课程思政建设质量,要紧紧抓住教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”,让所有高校、所有教师、所有课程都承担好育人责任,构建全员、全程、全方位的育人格局。当前,高校课程思政的建设仍然存在一些难点需要去突破,这些难点既包括课程建设客观方面存在的原因,也包括主观方面的一些原因。对于这些难点的把握和分析,是有效开展课程思政建设的前提。

(一)发挥教师融合纽带作用难

课程思政最终要通过教师这一关键主体发挥桥梁纽带作用,教师需要处理好“知”与“德”的辩证关系,不仅要掌握专业课知识,更要掌握每门知识背后蕴含的社会价值。然而,在具体实践过程中发现,不少教师对“德”存在片面认识,只认识到眼前的“公德”与“私德”而未认识到更深层次体现的“大德”——自然发展的规律以及人类社会发展的规律,在知识传播过程中出现了思想政治教育与专业教学“两张皮”的现象。

(二)专业知识与思想政治教育融合难

专业知识的教学侧重于知识的“求真”,而思想政治教育则要求“真善美”的统一。因此,知识领域的“真”如何融入“善与美”,成为课程思政所面临的首要问题。如何让社会主义核心价值观贯穿于专业课“求真”的全过程,如何聚焦知识体系,切实做到从人文主义关怀的角度看待科学知识,自觉将社会主义核心价值观融入各自的教学过程中,成为课程思政所面临的难题。

(三)各类课程与思想政治理论课形成协同效应难

课程思政要实现的目标是各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。在现实的工作中,由于多种主观和客观因素的影响,出现育人主体协同理念偏“淡”、育人各环节协同育人的机制建设偏“粗”的现状,课程思政缺乏有力的政策支持、合理的制度安排和完整的监督评价机制,还没有建构起完整、坚实的协同育人机制。

三、高校课程思政建设的优化路径

浙江大学竺可桢学院针对高校课程思政建设的痛点和难点,牢牢把握“拔尖创新人才培养基地”“教育教学改革的试验田”的功能定位,在课程思政建设中逐步形成“查建评改创”五位一体建设经验,分类提升拔尖人才培养质量,推动全人教育与课程思政育人成效。

(一)查建一体,提升教师政治自觉,构建课程思政体系

在提升思想政治教育自觉上下功夫。全面推进课程思政建设,教师是关键。竺可桢学院秉承“思政引领,制度先行”的理念,牵头制定的《浙江大学荣誉课程评审意见表》将课程思政放置于评价体系首要位置,强调课程内容与教材意识形态、教师设计的教学活动要结合课程思政,实现知识传授与德行培养的统一,为落实2020年6月教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》奠定了基础,引导育人队伍在荣誉课程建设与教学中进一步强化育人意识,找准育人角度,提升育人能力,确保课程思政建设落地落实、见功见效。

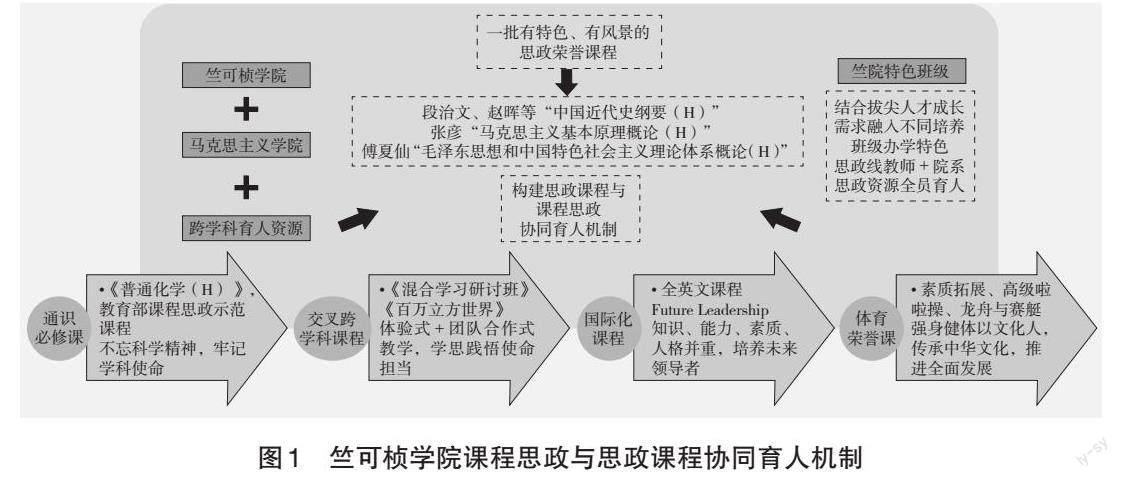

在構建课程思政体系上下功夫。竺可桢学院以“志存高远,追求卓越”作为育人建设目标,积极构建以思政课程为“龙头”、课程思政为补充的高校思想政治教育课程体系,荣誉课程建设围绕拔尖创新人才培养目标,整合跨学科育人资源和师资队伍,打通课程区位,实现课程思政与思政课程的协同配合,将思想政治之“盐”融入人才培养各环节。在大类基础和专业基础的培养上,竺可桢学院设立了通识必修课程、交叉跨学科课程、国际能力提升课程,使学生在宽厚的基础上有广阔的专业自主性选择空间,实现课程建设“高端化、研究化、国际化”目标,将“爱国主义”“家国情怀”“核心价值观”等内容融入教学过程。

(二)评改贯通,凸显成果导向,对标时代所需

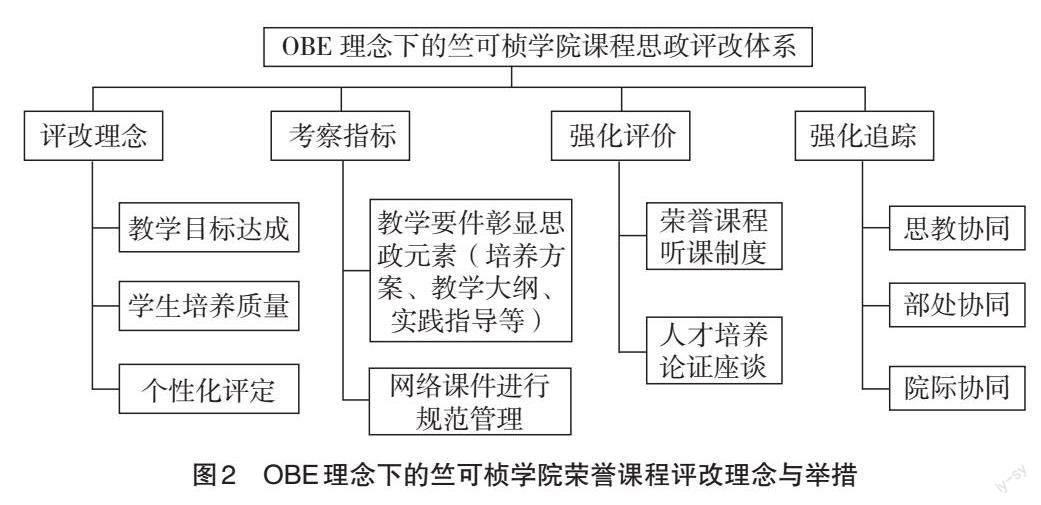

全过程追踪,评改一体。竺可桢学院围绕OBE理念[5],秉承以学生学习成果为本的教育质量观,从教学目标达成度、学生培养质量等维度进行客观考量,动态监测荣誉课程思政建设质量,建立问题快速反馈和有效解决的评价机制,使课程思政建设行之有效、行稳致远。课程思政的核心在于价值引领,在课程前期、中期、后期都要设置与价值引领相关的考查指标,规范课程思政的教学管理,使得思想政治教育的效果实质化、可评价,逐渐实现“评”“改”贯通,推动以课促学,以学促行,充分发挥课程的育人主渠道作用,助力解决教学和思想政治教育“两张皮”的问题。

聚焦国家需求,汇聚学科前沿。竺可桢学院通过专家指导、同行交流等方式,联动本科生院、研究生院、专业院系深入挖掘课程内容中的思想政治教育要素,在课程教学过程有意识地引导大学生把国家、社会、公民的价值要求融为一体,将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

守正创新,以学生为中心,创设一流品牌。打造师生交流品牌,促进精准育人的沟通平台。立德树人成效是检验高校一切工作的根本标准。竺可桢学院课程思政建设聚焦学生成长、学习成效,“以学生为中心、以经验为中心,以活动为中心”,依托教学思政协同工作与学园2.0建设,创设师生交流开放日品牌,邀请各培养班级相关院系的分管院长、责任教授学业导师、专业导师优秀学生等师长朋辈与学生交流,搭建“竺可桢学院+专业院系”一起与学生面对面的协同育人沟通渠道,搭建“任课教师/专业导师”与学生面对面的教学沟通渠道。实现育人力量和育人资源的汇聚和整合,对拓展竺院与专业院系之间的协同管理渠道,以及师生交流互动平台起了积极的促进作用。

整合思想政治教育资源,深化引领“使命担当·科学精神”铸魂育人平台。学院特别重视拔尖人才的家国情怀及责任担当教育,将思想政治教育与实践活动相结合、正面教育与活动教育相结合、主流教育与渗透式教育相结合,建立了一批思想政治实践品牌活动。持续推进“西部社会实践百分百”,拓展“一带一路”国家社会实践。结合拔尖培养开展“院士形势政策专题报告会”,邀请刘丛强院士、唐孝威院士、朱邦芬院士、杨华勇院士等高层次人才与学生诠释科学家精神与“卡脖子”工程,与教学的导师制、深度科研等做好互补和协同,提升学生的专业素养。

高等教育的内涵式发展要以质量为核心,世界一流大学首先要能够为本国培养引领时代、服务人民的优秀人才。在“两个大局”背景下,我国高等教育发展与拔尖人才培养,更应与国家需求、民族复兴同频共振,做到在扎根中铸魂,在立地中顶天,在守正中创新,在开放中超越。新百年,新起点,竺可桢学院将继续发挥“拔尖创新人才培养基地”“教育教学改革的试验田”的示范引领作用,在五位一体的课程思政建设过程中全面贯彻党的教育方针,扎实推进课程思政建设,做到全员、全程、全方位的精准育人,协同育人,引导学生树立家国天下的远大志向,早日成为拔尖英才。

参考文献

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1)..

[2]习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程

[J].求是,2020(17):4-16.

[3]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知:教高〔2020〕3号[A/OL].(2020-06-01)[2022-06-28].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[4]习近平主持召开学校思想政治理论课教师座谈会强调 用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人 贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务[N].人民日报,2019-03-19(1).

[5]高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43-46.

Abstract:The essence of the curriculum is to implement the concept of foster virtue through education and the concept of whole-person education, integrate value shaping, knowledge transmission and ability training, and realize the three all-round education. Chu Kozhen College explores the formation of a five-in-one construction experience of “cha jian appraisal and reform” in the ideological and political construction of the curriculum. The main experience measures include: improving the consciousness of ideological and political education of the main body of education in the evaluation and construction of courses; Construct a curriculum system for the collaborative education of curriculum ideology and politics and ideological and political courses; Establish an OBE education effectiveness-oriented honors curriculum evaluation and reform closed loop; Implement the honors course attendance system; Build a platform for ideological and political communication between teachers and college courses; Create a first-class curriculum ideological and political education brand. Under the background of “two overall situations”, Chu Kozhen College adheres to the principle of accurate education and collaborative education, and guides students to aim high and pursue excellence through the implementation of curriculum ideology.

Key words: ideological and political theories teaching in all courses; top-notch talent cultivation; whole-person education; collaborative education