成渝地区双城经济圈的产业格局演变

2023-05-30杜静婷周靖侯新宇

杜静婷 周靖 侯新宇

针对成渝地区双城经济圈产业格局问题展开探讨,通过对2004年、2013年以及2018年重庆市与四川省产业结构变化、产业产值区位分布、产业专业化程度等方面情况的分析,明确成渝地区双城经济圈的产业格局情况。根据研究结果可知,从产业结构角度来看,四川与重庆的产业结构以二三产业为主,服务行业发展势头迅猛,农业产业逐渐衰退,双城经济圈产业格局逐渐从传统以工业为主,转变为以服务行业为主。此外,从产业布局方面进行分析,不难发现不同产业在不同地区的集聚度有着较为明显的差别,但大多数产业均集中在成渝地区的中心地带。此次研究有助于更好地了解成渝地区经济发展情况以及产业分布情况,对于区域经济高质量发展有着积极作用和意义。

当前我国社会经济已经逐渐进入了一个新的阶段,从高速增长转变为高质量发展,在此情况之下,单一地区经济发展已经无法满足国家经济发展战略要求,各地政府通过建立经济圈,实现经济抱团,以此促进区域整体、协调、高质量发展。因此,加强对于经济圈产业格局的研究和探讨是十分有必要的。此次研究,针对成渝地区展开探讨,通过对双城经济圈发展过程中,产业格局、比重等方面的数据信息整理和研究,深入分析了成渝地区双城经济圈的产业格局演变发展情况。

一、研究背景及研究对象

由于成渝地区产业发展结构相似度较高,区位优势、资源禀赋都相对较为接近,因此,在长期经济发展的过程中,多以竞争为主,存在明显的产业同构化特点,这不仅会造成恶性竞争,也不利于两地的经济发展。在此情况之下,成渝地区为实现良性循环,推动经济发展,采取了建设双城经济圈的策略,意在通过经济圈的建设,实现两地协调、平衡发展,优化当地产业结构,实现合理布局。对此,就需要针对城区地区双城经济圈产业结构及其演变发展经历展开分析,明确不同区域、不同产业的发展特点,以此为区域产业布局、调整提供可靠依据。

本文以成渝地区双城经济圈当中包括重庆、成都等地级以上的城市为研究对象,共涉及城市19个。从研究内容角度进行分析,通过对双城经济圈三次产业格局调整变动情况展开探究,主要研究产业包括工业、建筑业等在成渝地区发展较好的17个产业。

此次研究的主要数据为2004年、2013年以及2018年全国经济普查中成渝地区的调查数据,数据主要来源于《中国统计年鉴》《四川省统计年鉴》以及《重庆市统计年鉴》,数据来源可靠,具有较强的说服力。

二、成渝地区双城经濟圈产业结构演变发展情况

(一)产业结构数据

根据《中国统计年鉴》《四川省统计年鉴》以及《重庆市统计年鉴》等相关调查报告,对成渝地区近年来产业数据情况进行整理分析。经研究发现,21世纪以来,四川以及重庆地区,在产业结构上表现出了第一产业萎缩、第二产业占比下降,第三产业占比上涨的情况。

21世纪初期,是我国第三产业蓬勃发展的阶段,此时第一产业的占比相对较小,第二产业发展势头强劲,第三产业的发展速度也较快,但稍逊于第二产业。全国经济普查后发现,从2004年到2008年,第一产业占比逐渐下降,第二产业呈现出稳定发展趋势,而第三产业则逐渐上升。到2013年第三次全国经济普查,发现第二产业占比逐渐下降,第三产业占比不断上升,并随着经济的发展,第三产业与第二产业之间的差距逐渐凸显。到第四次全国经济普查阶段,第一产业萎缩速度极快,第二产业占比逐渐下降,第三产业呈现出了快速发展趋势,二、三产业之间的差距逐渐拉大。通过对相关数据的统计,2004年、2013年以及2018年,全国、重庆以及四川第一、二、三产业占比详细情况如表1所示。

(二)产业结构分析

结合上述数据调查统计结果不难发现,随着经济的发展,四川与重庆地区的产业结构发生了一定变化,整体上表现为二、三产业结构为主,其中第二产业发展相对较为平稳,虽然逐渐呈现出了下降趋势,但仍然是四川、重庆地区的主要产业。其中,第三产业发展较为迅速,而且已经成为双城经济圈当中的主要产业。相比之下,农、林等第一产业在成渝地区的占比逐渐下降,颓势明显。

由表1可知,第一产业方面,随着时间的推移,全国以及重庆的第一产业占比是逐年下降的,而四川第一产业占比则表现为上升趋势,此外,成渝两地的第一产业占比均高于全国占比。这也在一定程度上表明,成渝地区第一产业的实际发展水平是高于全国的,而且其中四川的第一产业发展超过了重庆。第二产业方面,全国以及成渝地区的发展情况均不乐观,呈现为下降趋势,但从整体的角度上来看,第二产业的占比仍然相对较高,说明第二产业仍是全国以及成渝地区的主要产业,值得注意的是,四川第二产业的发展表现为先上升后下降的特点,但整体上与重庆不相上下,说明第二产业在成渝地区的发展情况相对较为均匀。第三产业方面,全国以及成渝地区的第三产业整体表现为逐渐上升的趋势,其中四川第三产业最初发展情况远不如重庆地区,但随着时间的推移,四川和重庆第三产业发展情况逐渐持平,而且与全国第三产业发展情况不相上下。

根据上述分析可知,随着经济的发展、产业结构的调整,成渝地区双城经济圈内部各产业的主要分工情况也发生了极大改变。从总体角度上来看,第一产业主要集中在四川地区,第二产业则主要集中在重庆,第三产业在成渝两地的发展情况相对较为平均,但相比之下四川地区第三产业发展速率较快。

(三)专业化程度分析

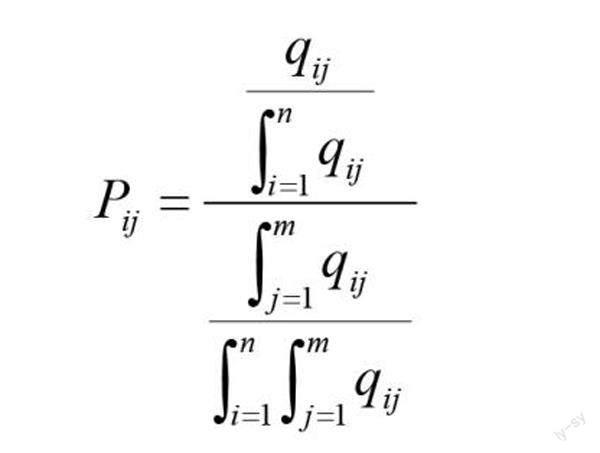

专业化程度分析主要根据区位商指数进行判断,以此了解不同区域的优势产业,为后续推动产业发展,实现成渝两地产业互助提供可靠支持和参考。通过区位商指数,可评价成渝地区双城经济圈范围内各产业对于全国平均水平而言的专业化程度以及竞争优势,以此明确各区域的强势产业。区位商指数可按照如下公式进行计算:

公式中,Pij表示产业区位商指数;i表示产业;j表示地区;qij表示j地区i产业的产值;表示全国i产业总产值;表示j地区总产值;表示全国总产值。当区位商指数大于1时,表示该地区该产业对于全国而言,具有一定竞争优势。

经计算,得到重庆和四川省两地各产业区位商指数,如表2所示。

由表2可知,重庆市区位商指数始终超过1的产业包括农林牧渔业、建筑业、交通运输、仓储、邮政业、金融业;批发零售业在初始阶段区位商指数超过1,有着较强的竞争力,随着后续产业格局的变化,重庆市批发零售业区位商指数逐渐下降;住宿业、餐饮业是在2013年之后,随着第三产业的发展,其区位商指数逐渐提高,并在2013年时超过1;工业以及房地产业随着产业结构调整,区位商指数呈现出了下降趋势,主要原因在于第三产业持续发展,而第二产业则表现出微弱下降趋势,但仍为当地的主要产业;此外,随着第三产业的发展,重庆市其他服务业区位商指数也呈现出了上涨的趋势,并在2018年达到了1。

对于四川省而言,农林牧渔业、建筑业、住宿和餐饮业区位商大于1,属于当地强势产业,但是其中农林牧渔业逐渐弱化,而住宿、餐饮等服务产业在2013年大幅增加,在2018年小幅度下降,但从整体上来看是持续增强的,此外金融业也表现出了逐渐递增的趋势,在2018年区位商指数超过了1。

根据上述分析可知,重庆市和四川省两地虽然第三产业都在持续增强,但是二者的强势产业不同,其中重庆的强势产业为建筑业、交通运输、仓储、邮政业、金融业,以及住宿餐饮业,而四川省的强势产业为建筑业和住宿餐饮业,虽然两个地区的强势产业有所重叠,但是相比之下,仍然存在差异,如四川的住宿餐饮业发展明显要强于重庆。基于这种差异和不同强势产业特点,在实际构建双城经济圈的过程中,可借助双方优势,展开合作,以此实现共同发展。

结合上述分析可知,在当前经济发展背景之下,成渝地区双城经济圈发展方向逐渐由传统工业转变为后工业时代,以服务业为主的第三产业逐渐得到蓬勃发展,并成为当地的主导产业,成渝两地产业格局也已经初步稳定,具有竞争力的现代服务业在双城经济圈当中形成产业经济发展互补。

(四)产业内部分布情况

针对产业分布情况的分析,以空间基尼系数进行评判。虽然区位商指数能够帮助明确不同产业在全国范围内的竞争优势,但是无法分析研究对象区域范围内产业分布情况以及集聚程度,而空间基尼系数则能够很好地解决这一问题。空间基尼系数计算公式如下:

公式中,M表示产业空间基尼系数;x表示成渝两地j地区某产业的就业人数占整个成渝两地该产業就业人数的比重;y表示成渝两地j地区总就业人数占成渝两地总就业人数的比重。其中M的取值范围为0~1。若M越大则表示该产业在成渝地区的分布越集中,M越小则表示该产业在成渝地区越分散。

经计算发现,成渝地区不同产业在两地经济圈范围内的分布情况有着明显的差异,尤其是批发零售、住宿餐饮、居民服务等服务业,在成渝两地分布表现出了极强的不平衡性,而且空间集聚度随着时间的延长不断增加。此外,第一产业在双城经济圈内的空间基尼系数呈现出了明显的下降趋势。以工业为主的第二产业在成渝两地的分布相对较为平均,而且十年时间内并未发生明显变化。第三产业方面,随着第三产业的持续发展,该产业的空间基尼系数逐年增加,并且主要集中在两地当中的中心区域,如成都、内江、广安等地,此类区域的空间基尼系数相对较高,而且增长速率也较快。第三产业当中以居民服务、修理等行业的集聚程度最高,增长幅度也相对较大,从就业人数角度进行分析,成渝两地服务行业当中,仅成都就业人员占比就超过了87%,成渝两地双城经济圈当中的中心区域,就业人员占比则高达93%。其次,就业人数占比较高的产业为住宿和餐饮行业、批发零售行业以及计算机服务等行业,空间基尼系数增长幅度大约在0.10左右,就业人数占比均在90%左右。

根据上述分析可知,成渝地区双城经济圈不同产业之间的集聚程度表现出了明显的差异,其中以第三产业集聚程度最高,如批发零售、住宿餐饮、居民服务等,就业人数占比相对较高,而且多集中在双城经济圈当中的中心区域。此外,不同产业在成渝地区范围内的分布情况也表现出了明显的不均匀、不平衡特点,集中趋势相对较为明显,不利于当地经济的平衡发展。

结语:

综上所述,此次针对成渝地区双城经济圈产业格局的研究和系统分析,得到了如下结论:(1)成渝地区产业结构方面,以二、三产业为主,其中以服务业为主的第三产业实现了高速发展,就业人数不断上涨,而以传统农业为主的第一产业在实际发展过程中逐渐表现出了疲态,整体产业格局呈现出了后工业时代特点,第三产业也逐渐成为当前成渝地区的主导产业;(2)成渝地区产业空间分布方面,不同产业在双城经济圈当中的空间集聚情况存在明显区别,其中批发零售、住宿、餐饮等服务行业,在双城经济圈中的集聚程度逐渐增强,并且逐渐集聚在成渝两地的中心区域,第一产业的集聚性逐渐下降,第二产业在成渝地区则分布相对较为均匀。

根据成渝地区双城经济圈产业结构特点、分布情况分析结果,以及当前区域经济发展需求,提出如下经济发展建议:(1)积极推动成渝地区合作共赢发展理念,深化地区合作,实现一体化发展;(2)优化调整产业发展格局,实现成渝地区互帮互助,积极利用对方经济资源,带动己方产业发展,实现优势互补,提高经济资源的利用率,逐渐形成各具特色的经济产业发展格局;(3)加强对于双城经济圈外围情况的关注,利用区域经济资源,推动发展经济圈外围产业,以此促使经济圈内外产业均衡发展,并利用区域核心地位优势,充分发挥城市辐射作用,带动周边产业发展。

(作者单位:1.四川化工职业技术学院;2.中国社会科学院大学;3.沈阳予竞教育咨询有限公司)

作者简介:杜静婷(1992-),女,汉族,四川富顺人,硕士研究生,助教,研究方向:区域经济学。

课题项目:成渝地区双城经济圈城镇化质量与城市创新能力耦合协调性研究;编号:CYCX2021YB05;来源:成渝地区双城经济圈科技创新与新经济研究中心。