关于《玄应音义》的音系性质和特点

2023-05-30太田斋

摘 要 进行历史文献的音韵研究时,即使该文献中含有从前人小学书等文献中引用的注音,但一般都把它们看作是与作者所反映的语音系统一致的成分而接受,且仍可保证音韵特征的全面同质性。但反切这种标音方法对于不熟悉音韵学的人而言并不容易创造。因此亦有可能并没有经过深刻检讨,而从前人文献不改字面地直接引用其中的反切,最终做出语音性质上并不同质的著作,《玄应音义》就是其一例。编写早期佛经音义时未有所能依靠的前人佛教语言学书籍,因此只好利用现有的各种小学书以及其他各种文献里的注释、注音。玄应直接从反映江东音的原本《玉篇》中引用了大量反切,最终使他的《音义》虽然也含有反映他自己母语的西北方言(秦音)特点,但整体音系特征比《切韵》更接近于《玉篇》。

关键词 反切 原本《玉篇》 江东音 《切韵》 《韵集》

一、 引 言

一般来说,某个文献里的音注,不管是否是引用的,都可认为其音韵特征和编者所反映的音韵系统一致。根据这个观点形成的研究成果的确不胜枚举。但其实这个假设不一定完全正确。与中国小学有悠久的研究积累不同,佛教大概于六朝时期才开始编写这方面的著作,即音义。总的来说,从无着手编纂词典十分困难,早期佛经音义亦不例外。由于编者没有这方面的积累,只好利用中土先行小学书的训释。笔者认为文字学大德玄应和尚的大部分贡献就在于博搜先行(对于儒教等经学以及其他经典著作的)小学书的适当注文。这些注文中含有各种音注,当然亦包括反切。大家认为反切虽然是中土发明的,但到了六朝受到印度音学即悉昙学的影响,才飞跃发展成为最严密的注音法。玄应使用的先行小学书已含有高度发达的反切,《玄应音义》又引用它们作为自己音义的反切。可以说,《玄应音义》是在小学影响下写成的著作,也是中国传统语言学和印度音学互相影响而出产的最早成就之一。

反切用字主要选用易识易写的字,本身与意义无关,因此对于未能深刻理解音韵学的人来说,因为不能随意改变字面,所以会发生间或无意识地接受与自己音系不同音注的情况。玄应从原本系《玉篇》大量引用反切,其中含有所谓的“江东音”(即沿袭东晋以来的含有部分吴音特征的读书音系统),所以《玄应音义》就含有异质方音特征了。拙文全文用简化字,但是由于音韵学的特殊性,对所有引用的原古籍(如《玉篇》《篆隶万象名义》《切韵》等)的反切和释文,仍一律保留原来的繁体字,以避免引起混淆,特此说明。

二、 玉篇的版本问题[1]

目前我们了解的《玉篇》版本有:

1. 原本系《玉篇》:顾野王撰《玉篇》以及之后的与此大同小异的大改(即《大广益会玉篇》)之前的《玉篇》。中国早已散佚,只有在日本古神社寺庙里保存着部分唐代抄本(卷八、卷九、卷十八、卷十九、卷二十二、卷二十四、卷二十七的一部分)。把这些凑在一起才只有全书(收字共16917字)之12%左右。有些残卷有异本,互相之间内容稍异,由此得知大广益会之前的《玉篇》版本并不只有一种。因此把这些含有异同的诸本暂且称为“原本系《玉篇》”。有人简单地叫作“原本《玉篇》”。后收录于黎庶昌、杨守敬《古逸丛书》中。应该注意的是,这是翻刻本,而不是原件的影印,有些内容与原件不一样。后有罗振玉的《原本玉篇残卷》(后有中华书局再印本),亦有漏处。目前最好的版本是20世纪30年代出版的日本东方文化学院影印本(卷子本共8卷)。此外还有见于他书引文里的佚文。搜集这种佚文的有马渊和夫(1952)。

1a. 《篆隶万象名义》:日僧空海把原本《玉篇》的所有正文、其开头注文和反切摘出编为此书。原本《玉篇》原有的很多庞大的注文和又音、又切都被删去,导致散佚部分的又音、又切,我们现在无从得知。关于原本《玉篇》的音韵研究有周祖谟(1936/1966)和河野六郎(1937/1979,1939/1979)。

1b. 敦煌出土唐抄本残卷S6311Verso+Дx1399δ(缅希科夫1516号):只存彡部的一小部分。日存《玉篇》残卷没有相同的部分,无法确认相互之间的异同情况。值得注意的是,其注文体例有异,敦煌本《玉篇》引用某个文献时全都没有提及书名,直接举出注文。可参看高田时雄(1988)。书影见于陈祚龙(1982)及《敦煌宝藏》第140册。

1c. 吐鲁番出土断片TID1013:仅存卷27目录部分。

2. 孙强增补《玉篇》:上元元年(760)编,已散佚。高田时雄(1987)59认为,所谓原本《玉篇》残卷的部分异本许是孙强《玉篇》。又木田章义(1998)支持朱彝尊说,主张宋本《玉篇》就是上元本。本文对此问题不做详细讨论。

3. 《大广益会玉篇》(宋本):最有代表性的版本是清代张士俊加以校勘的泽存堂本。日本宫内厅书陵部藏有宋版(元版补刻)。卷尾有《分毫字样》《四声五音九弄反纽图》。

4. 《大广益会玉篇》(元本):卷头有《玉篇广韵指南》《三十六字母切韵法》等有关等韵学的记载。注文亦与宋本有异,更加删节。

原本《玉篇》的注文过于繁重,后经多次删节而形成诸多节本,大广益会本就是其中之一,每条只留下了最多二十字左右的注文而已。并且反切字面亦有修改之处,比如周祖谟(1936/1966)315指出原本《玉篇》原有的江东音特点,如从-邪无别、神-禪无别,今本把它改为有别了。我们应该注意到,日本的所谓上代时期(相当于中国唐代)知识分子的语言生活呈现双语情况,即日常说话用日语,而正式文书都是用汉语文言文书写的。这种文件里面有很多从原本《玉篇》引用来的古代经典文献句子,但根本没有提及《玉篇》这一书名。这方面的情况已由小岛宪之以及其他日本国语学学者的一系列有关《玉篇》佚文的研究表明。

三、 玄应音义的版本问题

玄应音义现存版本的谱系关系相当复杂,有可能玄应在世时还没有完成该书的编纂工作。上田正(1981)考证的结果表明现存版本大致可以分为A、B两个系统,A系比B系更多地保存了原来的面貌,B系有不少增补之处。

A. 高丽藏本、大治本、广岛大学藏本、天理本、敦煌本等

B. 碛砂藏本、丛书集成本等

从总体上来看,A简B繁。上田正断为A系比B系更好地保存了原本特点。

四、 以往的看法

慧琳的《一切经音义》(788—810)中有数量庞大的内容引自原本系《玉篇》,而玄应的《一切经音义》(661)中《玉篇》的书名仅出现过2例,其中1例不见于A系版本之中。因此学术界一般认为这是后人增订的结果,玄应音义的原版本中本没有《玉篇》的引用。

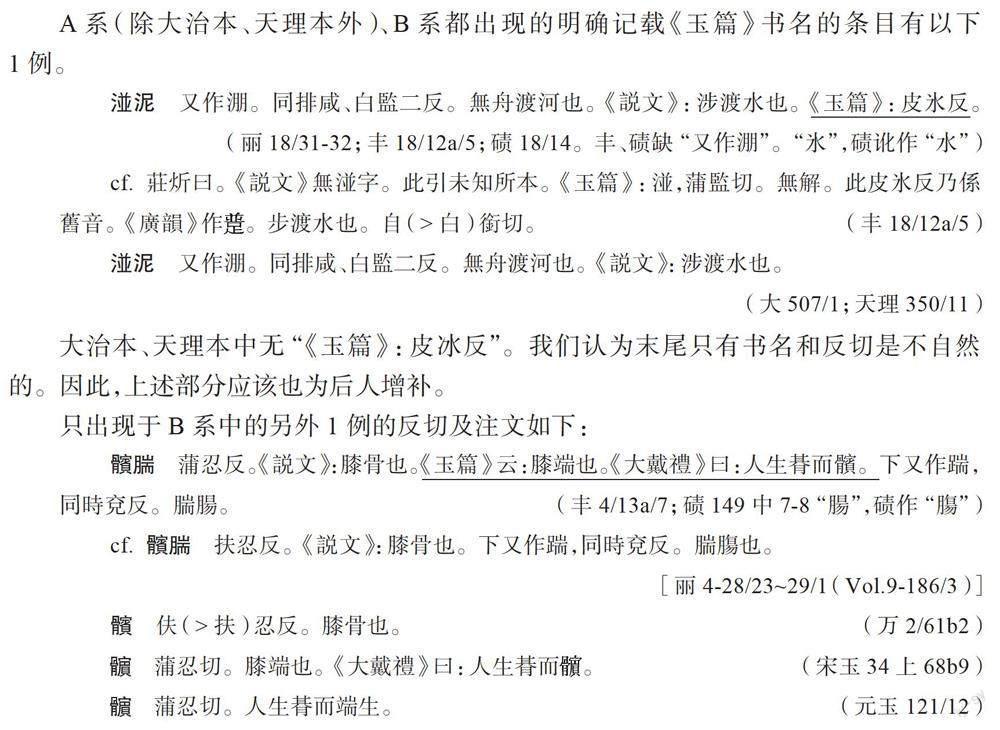

A系(除大治本、天理本外)、B系都出现的明确记载《玉篇》书名的条目有以下1例。

湴泥 又作淜。同排咸、白監二反。無舟渡河也。《说文》:涉渡水也。《玉篇》:皮氷反。(丽18/31-32;丰18/12a/5;碛18/14。丰、碛缺“又作淜”。“氷”,碛讹作“水”)

cf. 莊炘曰。《说文》無湴字。此引未知所本。《玉篇》:湴,蒲監切。無解。此皮氷反乃係舊音。《廣韻》作。步渡水也。自(>白)銜切。(丰18/12a/5)湴泥 又作淜。同排咸、白監二反。無舟渡河也。《说文》:涉渡水也。

(大507/1;天理350/11)

大治本、天理本中无“《玉篇》:皮冰反”。我们认为末尾只有书名和反切是不自然的。因此,上述部分应该也为后人增补。

只出现于B系中的另外1例的反切及注文如下:

髕腨 蒲忍反。《说文》:膝骨也。《玉篇》云:膝端也。《大戴禮》曰:人生朞而髕。下又作踹,同時兗反。腨腸。(丰4/13a/7;碛149中7-8“腸”,碛作“膓”)

cf. 髕腨 扶忍反。《说文》:膝骨也。下又作踹,同時兗反。腨膓也。

[丽4-28/23~29/1(Vol.9-186/3)]

髕 伕(>扶)忍反。膝骨也。(万2/61b2)

蒲忍切。膝端也。《大戴禮》曰:人生朞而。(宋玉34上68b9)

蒲忍切。人生朞而端生。(元玉121/12)

上例下画线的部分不见于高丽藏本。此注文与宋本《玉篇》完全一致,其反切和宋本《玉篇》同,而与《篆隶万象名义》不同,明显是后补的。

综上,此2例都可以认为是以后增订所致,本文不予考虑。

五、 不提及书名的引用

(一) 释文的一致程度

把《玄应音义》(例中简称“玄”)的注文与《玉篇》(例中简称“玉”)进行对比可以发现在不列举书名的情况下随意取舍引用《玉篇》正文的例子,这样的一致很容易就让我们联想到上代日本文献中《玉篇》的利用情况。以下便是其一端。

“綢”

玄 綢繆 直周反。下莫尤反。《詩傳》曰:綢繆猶纏綿也。

(丰7/6a/1;碛7/6;丽7/12。莫尤反,丽作莫侯反)

玉 綢 直周反。《毛詩傳》:綢繆束薪。《傳》曰:綢繆猶纏綿之也。(原玉296/4)

“際”

玄 耳際 子例反。《廣雅》:際,方也。《爾雅》:際,捷也。謂相接續也。際,畔處也。

(豐13/9a/1;碛13/8;丽13/13;大293/7。爾雅,碛作“尔雅”,丽作“尔疋”)

玉 際 子例反。……《爾雅》:際,捷。郭璞曰:捷 ,謂 接續 。《廣雅》:際,合也。方也。(原玉243/6)

“奠”

玄 奠食 徒見反。奠,陳也,獻也。《廣雅》:奠,薦也,調也。

(丰15/16a/11;碛15/20;丽15/42;大407/5)

玉 奠 徒見反。……賈逵曰。奠,陳也。……鄭玄曰:奠,獻也。……《廣雅》:奠,薦也。奠,調也。(原玉115/4)

“訾”

玄 不訾 又作。同。子移反。訾,量也,思也,稱意也。

(丰20/9a/12;碛20/12;丽20/21;大557/2。思也,大缺“也”字)

玉 訾 子移反。……賈逵曰:訾,量也。……鄭玄曰:訾,思也。《说文》:思稱意也。

(原玉19/6)

“工”

玄 工業 古紅反。《詩》云:工祝致告。《傳》曰:商其事曰工也。

(丰23/2b/12;丽23/5 丽无“也”字)

玉 工 古紅反。……《毛詩》:工祝致告。《傳》曰:商其事曰工。(原玉118/4)

如此看来,上田正(1981)7断定为加字、加训的如下2例也说明B系相对比较忠实地引用了《玉篇》,而A系则省略了其书名。可以想象这是因为省略书名的过程比在注文中给引用部分添加出典名的过程似乎更加合理。2例中的其中1例如下:

玄A 攀 又作攬二形。同力敢反。《说文》:撮特也。 云。,取也。

(丽12/17;大257/7;玄琳53/5。均缺“《廣雅》”二字)

玄B 攀 又作檻攬二形。同力敢反。《说文》:撮特也。《廣雅》云。,取也。

(丰12/8a/11;碛12/9。,碛作“”)

玉 此字也。又字也。力甘、力敢二反。《说文》:撮特也。《廣雅》:檻,取也。

(《新撰字镜》6/33;M385。被注字当作“攬”。“檻”当作“”)

玉 力甘力敢二切。手取也。(宋玉上57b/3;元玉105/10)

玉 力甘反。特也。取也。(万2/31a/5)

值得注意的是玄应的注文与《新撰字镜》中残留的《玉篇》佚文较为相似。如果引用自《玉篇》,则可以认为《玄应音义》中原是有“广雅”的,即B系版本的形式在先,A系缺少了“广雅”2字。

还有一个例子是碛和丽几乎相同,丰缺少了引用书名“广雅”。上田正(1981)认为它与上一例相同,是把书名部分看作了加训。

玄 森竦 所金反。《说文》:多木長皃也。下古文竦。同先勇反。《廣雅》:竦,上也。謂高上也。(碛12/9;丽12/18。碛缺前“竦”字,丽缺“同”字)

玄 森竦 所金反。《说文》:多木長皃也。下古文慫。。同先勇反。 竦,上也。

(丰12/8b/5;玄琳53/5=玄卷12。均缺“《廣雅》”二字。玄琳缺“说文”二字)

琳 森竦 上澀金反。《说文》云:森,多木長皃也。從林木。讀若上黨人參也。參音所林反。下粟勇反。《廣雅》云:竦,上也。顧野王云:高也。《说文》:從立,從束。束自申。束亦聲也。(琳62/22 M740)

琳 枝竦 粟勇反。《廣雅》云:竦,上也。顧野王云:高也。《说文》:從立,從束。束亦聲。律文從耳作聳。假借用。亦通。(琳62/29 M740)

琳 竦密 粟勇反。《廣雅》云:竦,上也。顧野王云:竦,高也。《说文》:從立,束聲。論作聳。誤也。(琳69/27 M740)

玉 森 所金反。大(>木)眾長皃也。(萬4/26b/1)

玉 森 所金切。長木皃。或作槮。(宋玉中22b/6)

玉 森 所今切。長木皃。或作槮。又眾也。(元玉194/13)

切 森 所今反。木長皃。(王二《十韵汇编》104)

切 森 長木皃。所今切。(《广韵》2/45b 侵韵)

说 森 木多皃。從林從木。(《说文》6上/68a 274)

玉 先勇反。竦字也。敬也,懼也,執也,上也,跳也。(万2/48a/2)

玉 竦 先隴反。 敬也, 執也,上也,跳也。(万3/59b/6)

玉 竦 息隴反。 敬也。(宋玉上101a/1;元玉166/11)

玉 竦竪 上息拱反。《尔雅》曰:竦,懼也。《切韻》:敬也。顧野王云:上也,跳也。《國語》云:竦善抑惡也。(希6/9 M740)

上述“森”的训释中,《说文》引用的与万和宋玉、元玉均不一致,《玉篇》所依据《说文》的注文有可能与今本《说文》不同,是“多木長皃(也)”或“眾木長皃(也)”。或如同王二的“木長皃”一样被压缩了,后来才成为了宋玉、元玉及《广韵》中所见的“長木皃”。从反切一致这一点上看,可以认为整体引自《玉篇》。关于后者“竦”的训释部分我们不能草率地下判断,但与慧琳中相同内容的注文进行对比可以认为两者情况相同。慧琳的反切与《玉篇》不一致,但训释部分出现了顾野王的名字,这一点值得注意。慧琳的训释部分中“顧野王云”以前的部分也很有可能是引自《玉篇》的。如果是这样的话,与其内容基本相同的《玄应音义》中的训释部分也应该是引自《玉篇》。上例也一样,认为有“《广雅》”(以及“《说文》”)者在先的观点比较可信。

然而,即使上述例子是引自《玉篇》的,也不能立刻否定简单注文形式在先的看法,即上田(1981)认为缺少书名的推测,不应该忽略A系比B系更有存古性质这一点。如上介绍,高田时雄(1988)166指出,敦煌本《玉篇》根本不提引用书名(另外有反切改为直音的特点,这与本文论点无关)。那么我们可以推定当时的《玉篇》已有几种异本,大体可分为不提引用书名的节本、原本以及与此内容相近的繁本。A系先引用《玉篇》节本,后来B系用繁本《玉篇》来修订,补充书名。

目前还有另外两种解释。

第一种:原本《玄应音义》撰成时,也许与上代日本一样,《玉篇》曾经作为“荫(ケke)の小学书”在中国本土经常被使用。大家都认为这是一部众所周知的,不必一一提及书名的词典。“荫の小学书”是小岛宪之(1986)119的用语。“荫”义为大家无意识地日常使用(informal),与“晴(ハレhare)”,即正式、讲究礼节(formal)相反,是日本民俗学的概念。汉语可叫作“影子小学书”或“无需明言的词典”。当时在中国作为旁征博引的小学书恐怕没有胜过(原本系的)《玉篇》的。也就是说,节略型的引用出现在先,在此基础上古人自如地运用自己手中的《玉篇》,或重新查《玉篇》,或凭记忆完成了标注出典的工作。

第二种:《玄应音义》本身曾经进行过加字、加训。不仅限于与佛典有关的部分,音义书中随处可见同样的做法,也有可能是使用其他部分的训释进行了校订。但是,这样并不能完全解释清楚《玄应音义》中加字、加训的部分,重新摆在我们面前的问题是,加字、加训所依据的例子中表现出的异同是如何产生的?他们也很有可能是依据了某些先行文献,那么改订工作又是依据哪些先行文献进行的呢?目前尚无法断定《玄应音义》诸版本的异同是应该解释为由于加字、加训而产生的,还是由于节略产生的,但与《玉篇》一致这一点是不可否认的事实。

太田斋(1998b)发表时,未知北山由纪子(1997a,1997b)的存在,前者是其富山大学本科毕业论文,后者是研讨会上的报告提要,皆未公开发表。北山公开发表的文章只有载于《训点语和训点资料》第100辑(1997-09-30)上的仅仅600字左右的发表要旨,只有相关结论,并无具体内容。笔者将太田斋(1998b)抽印本邮寄给北山的导师富山大学小助川贞次教授后,小助川教授特意让北山由纪子寄来此二篇。这时笔者才知道北山把《玄应音义》的案语体例和原本《玉篇》进行了对比,证明玄应果然使用了原本《玉篇》。拙文下面讨论未能严格证明玄应是否直接使用了原本《玉篇》,但根据某种先行小学书中的间接引用,至少可以证明玄应使用的《玉篇》训释是未经彻底删除的,还是保留了较多原来的面貌、尤其是反切字面未改变的早期异本。此异本也许不只一种。总之北山由纪子(1997a,1997b)的结论支持了笔者的看法。

(二) 反切的一致程度

以上从训释方面讨论了《玄应音义》与《玉篇》的一致性,实际上在反切方面也能够看到两者很强的一致性。首先,讨论《玄应音义》中与《玉篇》字面全都一致的不符合《切韵》音系的例外反切。被切字的音韵地位从《切韵》。以下是“匣-于混同”的例子。

被切字于母—上字匣母

玄 痏 胡軌反。(丰4/3/4 p.123;碛4/2 p.145上;丽4/4;广148/5)

玉 痏 胡軌反。(万3/76a/5)

这些字在《玄应音义》《玉篇》中举例形式分别如下:

玄 痂痏 ……。下胡軌反。《廣雅》:痂瘡也。痏敺傷。青黑腫也。

(丰作“敺”,碛作“歐”)

玄 痂痏 ……。下胡軌反。 痂瘡也。痏敺傷。青黑腫也。

(丽作“敺”,广作“毆”。缺“《廣雅》”二字)

玄 痂痏 ……。下于軌反。《廣雅》:痂瘡也。痏毆傷。青黑腫也。(玄琳34/47)

玉 痏 胡軌反。敺傷也。疻痏也。(万3/76a/5)

玉 痏 胡軌反。 疻痏。又瘡也。(宋玉中8b/7;元玉176/8)

两者注文也较为相似,可以认为包括反切在内的所有内容都引自《玉篇》。反切的一致从统计上可以明确证实。具体数值请参照末尾附表[据太田斋(1998a),修订了几处数值]。

对《玄应音义》的基础音系进行过最详细论述的是周法高先生。周法高先生曾想尽一切办法去解释玄应音系酷似《切韵》音系的原因。周法高(1948a)376推断玄应音系与《切韵》一同反映了“七世纪上半首都所在地的长安方音”[2],其后受到陈寅恪(1949)《切韵》的音韵体系为“洛阳旧音”观点的影响,周法高(1952)407改为“切韵音(笔者:即玄应亦同样)代表隋唐首都长安士大夫阶级所公认的标准音;此标准音可能渊源于‘洛阳旧音之系统”,周法高(1948a)被收入周法高(1968)170时,将之前提到的表述改为“首都士大夫阶级的读书音”。周法高先生最终的见解见于周法高(1984),但周法高(1952)之后没有变化[3]。

玄应的事迹不详,但从他在玄奘译场连名的情況来推测,其音系反映长安音的可能性较大。但《玄应音义》却反而与《切韵》体系极为相近,因此周氏才苦于如何解释。但这是因为他认为玄应自造了反切的缘故。笔者认为,这是由于《玄应音义》大量使用了《玉篇》反切,因此所反映的音韵体系与《玉篇》并无太大差异。也就是说《玄应音系》与《玉篇》音系相似,所谓与《切韵》相似的说法,只是由于《玉篇》音系与《切韵》音系相似,因此从结果上看似乎是一个即使不正确也相去不远的结论,但严格地讲这不是正确的判断。

本小节开头部分列举了例外的反切的一致,从它们来推断,按照笔者的观点,具有与《玉篇》相同而与《切韵》不同特征的反切应该能够看到极强的一致性。周法高(1948a、1984)指出,在这方面可以举出以下7条特征。第8和第9条是笔者加上的,后文将举例说明。

1. 匣-于混同。

2. 舌尖音与舌面音的混同。

3. 已有轻唇音分化的倾向。

4. 尤-幽混同。

5. 严-凡混同。

6. 真-臻-欣无别。

7. 脂-之混同。

8. 船-常混同。

9. 从-邪混同。

以上第1—7条是河野六郎(1937/1979)147列举的《玉篇》音系和《切韵》音系之间有差异的九条之七。笔者新增的第8—9条也可以包括在内。

下面我们逐一探讨与上述9条相应的玄应反切与《玉篇》反切一致的情况。以下为《玄应音义》的反切,用下画线标注它们与《玉篇》反切和用字一致的部分。被切字所属按《切韵》音系判断。有下画线的被切字说明《玉篇》存在被切字、上字、下字三者全同的反切。反切后边标注的数字是《玄应音义》中出现的次数。该反切为周法高(1948a)举出,经过周法高(1968)、上田正(1986a)以及笔者订正过的。首先使用本节开头部分举的(被切于母—上字匣母一等)加以被切字匣母四等—上字于母的例子来讨论第1条。符合这一条件的例子并不多,周法高(1948a)似乎在回避是将其算作混同还是算作分离这一问题。

《玄应音义》 《玉篇》

被切字匣母四等—上字于母

·:于桂2 鏏:于桂

cf. 集韵 :胡桂 cf. 宋玉 :俞桂 (俞,羊母)

被切字于母—上字匣母一等

·痏:胡軌1 痏:胡軌 =宋玉

cf. 痏:于軌

·祐:胡救5 祐:胡救 cf. 宋玉 祐:于救

cf. 祐:于救1 (=祐):于救

如此看来,显示《玄应音义》混同的反切全部都是与《玉篇》反切和用字相同的,而且被切字也是3例(共计8例)中有2例(共计6例)相同。也就是说《玄应音义》中“匣-于混同”的例子只出现在与《玉篇》反切和用字一致的部分。

第2条的“舌尖音和舌面音混同”的特征也与笔者的推测无异。那么两者之间的所谓类隔切的反切用字情况如何呢?下边列举周法高(1948a)所提示的例子与《玉篇》反切进行比较。

《玄应音义》 《玉篇》

被切字端母一等—上字知母三等

:竹候1 :竹逅 cf. :竹候 cf. 宋玉 :丁逅

被切字知母二等—上字端母三等

:都嫁1 (无) cf. 侘,吒:都嫁

cf. 宋玉 (=吒) :知加陟嫁

cf. :竹嫁5

戇:都降6 戇:都降 cf. 宋玉 戇:陟降

戇:都降呼貢1

戇:丁絳1 戇:都絳

cf. 戇:陟降2;竹巷1

憃:丁絳傷恭1 憃 (无) cf. 戇:都絳 cf. 宋玉 憃:丑江尸容

斲:都角1 琢、、菿、箌、、斀、椓:都角

cf. 宋玉 斲:竹角(竹,知母)

cf. 斲:竹角5 (=斲):竹角

謫:都革5 摘:都革 cf. 宋玉 謫:知革

cf. 謫:知革1 謫:知革

椓:都角1 椓:都角 =宋玉

:都角1 :都角 cf. 宋玉 :知朔

晫:都角1 晫:知角 cf. etc.:都角 =宋玉

啄:丁角1 啄:丁角 =宋玉

摘:都格2 摘:都革,矺、:都革 cf. 宋玉 摘:多革

(cf. 丽作 摘:竹格)[4] 、磔、:竹格

被切字知母三等—上字端母一等

湩:都用1 cf. 宋玉 湩:都貢

湩:竹用都洞4 湩:都洞 (端母送一韻 是否应算别音)

輟:丁劣1 輟:中劣 cf. 宋玉 輟:知劣

cf. 輟:陟劣1;張劣1 輟:中劣,啜:陟徹

被切字透母一等—上字徹母三等

探:勑含1 探:勑含 cf. 宋玉 探:他含(他,透母)

cf. 探:他含7

黮:勑感3 嗿、醓:勑感 cf. 宋玉 黮:敕感都甚

cf. 黮:他感4 黮:他感

嘆:勑旦1 嘆:勑旦 cf. 宋玉 嘆:敕旦敕丹

cf. 嘆:他旦1 歎:他旦

儻:勑朗1 儻:勑朗 cf. 宋玉 儻:他朗又他浪

帑:勑朗1 不收“帑”字。cf. 儻:勑朗

cf. 宋玉 帑:乃胡又他朗

cf. 儻:湯朗1

:勑果1 不收“”字。cf. 橢:勑果

討:恥老2 討:恥老 cf. 宋玉 討:他倒(他,透母)

瘓:勑管2 不收“瘓”字。cf. 墥:勑管

瘓:勑斷1 不收“瘓”字。

被切字透母四等—上字徹母三等

:勑細2 :勑細 cf. 宋玉 :勑細又都悌

徒帝勑細1

:勑詣1 :勑細

cf. :他細2

洟:勑計4 cf. 宋玉 洟:弋之他計(他,透母)

cf. 洟:他計2 洟:他計

挑:勑堯1 窕:勑堯 cf. 宋玉 挑:他堯又徒了(他,透母)

挑:勑聊1 佻:勑聊

cf. 挑:他堯6;土彫1 挑:他堯

侹:勑頂1 脡:勑鼎,艇:徒頂 cf. 宋玉 侹:他頂(他,透母)

cf. 侹:他頂3 侹、珽:他鼎

惕:勑歷2 惕:恥激,:勑歷 cf. 宋玉 惕:他的(他,透母)

惕:恥擊1

cf. 惕:他狄3 惕:他狄

痶:勑典1 錪:勑典

痶:相傳 勑顯1 、:勑顯

眺:丑弔1 眺:丑弔 = 宋玉

被切字徹母二等—上字透母一等

獺:他曷他轄2 獺:他轄 cf. 宋玉 獺:他達

獺:他曷他鎋3

被切字定母四等—上字澄母三等

趒:他弔直彫1 :直聊,跳:徒彫

cf. 宋玉 趒:他弔徒聊(徒,定母)

被切字澄母二等—上字定母一等

茶:徒加1 :徒加

cf. 茶:直加1;馳家1;宅加1 不收“茶”字。cf. :直家;宅加

荼:徒加1 :徒加

cf. 茶:宅加1 茶:宅加

媄:徒皆1 不收“媄”字。皆韵开无端母字。

cf. 媄:除皆1 不收“媄” 字。皆韵开无端母字。

瞪:徒萌1 :杜萌

cf. 瞪:直耕3 瞪:直耕 =宋玉

撞:徒江2 撞:徒江 =宋玉

擢:徒卓3 :除卓,濯:徒角 cf. 宋玉 擢:達卓

櫂:徒角,俗音 徒格1 濯:徒角,:徒格

cf. 宋玉 櫂:馳效(馳,澄母)

濯:徒角1 濯:徒角 cf. 宋玉 濯:直角(直,澄母)

綻:徒莧2 不收“綻”字。cf. (=綻):除莧,淀:徒見

:徒孟1 不收“”字。敬韵无端組字。

讁:知革徒厄1 讁:知革 cf. :徒格,:大厄 宋玉不收

:徒革1 :徒格,摘:都革 cf. 宋玉 :徒赤

被切字娘母二等—上字泥母一等(“娘二以泥三切”“娘二以泥四切”除以下列举的均省略)

拏:奴加1 cf. 宋玉 拏:尼牙(尼,娘母)

cf. 拏:女家5;女加3 拏:狃牙,尼牙,、、:女加

淖:奴孝1 淖:奴教 cf. 宋玉 淖:女教(女,娘母)

淖:奴挍1

撓:奴教1 cf. 宋玉 撓:乃飽乃教又音蒿

撓:乃教1

鐃:奴交1

cf. 鐃:女交1 鐃:女交 =宋玉

赧:奴盞1 赧:如棧(“如”当作“奴”)

cf. 宋玉 赧:女版(女,娘母)

cf. 赧:女盞1

:乃交1 :乃膠 cf. 怓:乃交

cf. 宋玉 :女江乃刀又女交(女,娘母)

被切字娘母三等—上字泥母一等

你:奴履[5]1 不收“你”字。

cf. 你:女履 cf.宋玉 伱:乃里

从以上示例可以看出《玄应音义》中几乎所有“舌尖-舌面”类隔切都与《玉篇》反切和用字相同。可以断定玄应使用了《玉篇》。如果能够把“孝”看作是“教”的省体、“女”是“奴”的省体,进而把它们看作是同一字的话,一致程度还会大大提高。

关于第4条(第3条后述),河野六郎(1937/1979)指出,“尤-幽混同”在《玉篇》中只限于平声的例子,但上田正(1986b)则认为《玉篇》的去声也有以下混同的例子,由此可以看出《玉篇》中的混同不仅限于平声。我们没有找到上声混同的例子,大概黝-有亦无别,因黝韵字很少,没有见到该例而已。

被切字宥韵—下字幼韵

来母 翏:力幼 《新撰字镜》739/8

莊 :壯幼 万3/80b/3

章 椆:之幼 万4/2b/4

《玄应音义》中混同例也不仅限于平声,上、去声各有1例。

《玄应音义》 《玉篇》

被切字幽韵—下字尤韵

呦:於州1 呦:幽反(cf.宋玉、元玉均作音幽)

cf. 呦音幽1

虯:渠周3 不收“虯”字。虬:奇樛 cf. 球etc.:渠周

cf. 宋玉 虯:奇樛(樛,幽韵)

虯:渠留1 虬、裘、俅etc. :渠留

虬:渠周2 虬:奇樛 cf. etc. :渠周

被切字黝韵—下字有韵

糾:居柳1 不收“糾”字。糺:居黝,玖、、久:居柳

cf. 宋玉 糾:飢黝

cf. 糾:居黝2 糺:居黝

被切字宥韵—下字幼韵

皺:壯幼1 不收“皺”字。:壯幼

cf. 广韵 皺、、縐:側救

cf. 宋玉 皺:側救(救,宥韵)

cf. 皺:側救2 縐:側救

上述示例中,除了最初的反切以外,在《玉篇》中都有相同的用字。如果《玉篇》里上、去声没有混同,那么可能是由于玄应的音韵体系本身没有区别,因此将两者混同来使用其反切。与其他条目的例子不同的是,这里完全没有包括被切字在内三字都一致的例子,因此看上去这种可能性比较大。但是,前文我们已经了解到《玉篇》中“尤-幽混”也不仅限于平声。虽然从音韵理论的解释上还有待于进一步探讨,但这个条目的特征应该也是源自《玉篇》的使用。周法高(1948a)还举了“缪:莫尤1”,该反切只出现在丰(7/5b/12 p.220)、碛(7/6 p.164中)之中,丽(7/12)、玄琳(28/15)中为“缪:莫侯”,因此没有算在符合条件的例子中。《玉篇》里有“缪:莫侯”被切字、上字、下字全部一致的反切。

这里顺带提到上田正(1986a)在其卷头凡例c中所说的:“尤幽混同限于被切字或下字为舌齿音声母。”其实《玉篇》中的尤幽混同并不限于舌齿声母之下。这是由于《玄应音义》里引自《玉篇》的反切不知什么理由只限于舌齿音声母的结果。这只不过是偶合的现象,并不是在一定语音条件下的演变现象的反映。

第5条与第1条一样,都显现了与《玉篇》的高度一致。周法高(1948a)举了以下例子说明凡韵字中使用严韵字反切的情况。

《玄应音义》 《玉篇》

帆:扶嚴扶泛2 不收“帆”字。 cf. 颿:扶泛

cf. 宋玉 帆:扶嚴扶汎

凡:扶嚴1 凡:扶嚴 =宋玉

:扶嚴1 :扶嚴

与此相匹配的去声韵的酽梵中,也例举了酽韵字中使用梵韵字的例子。

《玄应音义》 《玉篇》

釅:魚摯1 不收“釅”字。酽、梵二韵无疑母反切。

宋玉亦不收

我们没有发现入声混同的例子。此外,严韵上声俨韵仅有下面2例。都不是与凡韵上声的范韵之间,而是与盐韵上声琰韵之间存在混同。《切韵》部分版本也无俨韵。有的即使有此韵目,该有的小韵大都属于琰韵。下面例子也许应看作琰韵。

《玄应音义》 《玉篇》

儼:宜撿1 儼:宜撿 cf. 宋玉 儼:宜检

儼:魚儉1 、嶮:魚撿,:魚檢 cf. 王二 广:魚儉

这些特征除了没有符合《玉篇》中去声韵的例子这一点外,都与《玉篇》完全相同,而且下画线标注的反切与《玉篇》用字完全一致。这可以看作是由于使用了《玉篇》而产生的一致。

符合第6条的反切如下。

《玄应音义》 《玉篇》

被切字臻韵—下字真韵

莊母 臻:側巾1 臻:側陳 cf. 宋玉 臻:側巾

臻:側陳2

崇 榛:仕巾4 榛:側銀(莊母)

cf. 宋玉 榛(=):側詵(詵,臻韵)

榛:士巾1

榛:助巾1

生 侁:所隣1 侁:所隣 cf. 宋玉 侁:所臻

:所隣1 :所隣 cf. 宋玉 :所巾(巾,真B)

詵:使陳1 詵:使陳 cf. 宋玉 詵:所陳

詵:所巾1 駪、兟etc. :所巾

籸:所巾1 籸:所臻,駪、兟etc. :所巾

cf. 宋玉 籸:山人

被切字櫛韵—下字質韵

莊母 櫛:側帙1 櫛:側袟(万作袾。误。帙亦从衣作袟。)

cf. 宋玉 櫛:側瑟(瑟,櫛韵)

蝨:所乙1 蝨:所乙 =宋玉

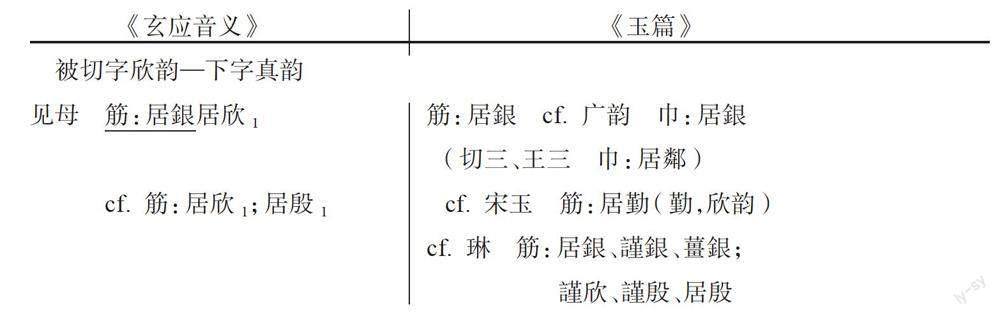

9例(共计13例)中5例(共计6例)与《玉篇》的反切用字相同,其中4例(共计5例)被切字也相同。并非所有问题都可以用《玉篇》的使用来解释,但这种音韵特征的形成很明显是与《玉篇》密切相关的。河野六郎(1937/1979)97认为除了真臻,欣韵也存在合流。《玄应音义》中只有1例,应是该例。

《玄应音义》 《玉篇》

被切字欣韻—下字真韵

见母 筋:居銀居欣1 筋:居銀 cf. 广韵 巾:居銀

(切三、王三 巾:居鄰)

cf. 筋:居欣1;居殷1 cf. 宋玉 筋:居勤(勤,欣韵)

cf. 琳 筋:居銀、謹銀、薑銀;

謹欣、謹殷、居殷

如河野六郎先生所说,《玉篇》音系真臻以及欣韵无别,那么“居銀”和“居欣”实际同音。周祖谟(1936/1966)386也指出,曹宪《博雅音》亦真-臻-殷一韵(谆-文有别)。此外,慧琳也有很多真-欣相混的例子。如勤(欣韵群母):近銀(真韵):齗(欣疑):鱼巾(真):忻(欣晓):香銀(真)等。这里介绍的例子都是“被切字欣韵-下字真韵”的,也有“被切字真韵-下字欣韵”例。如填:知斤:嚚:語斤:嚚:魚斤等。现在上、去、入声的例子一律省略。不止江东音,秦音也同样真臻欣不分。那么,许是玄应把本來同音的二切作为别音而将之并列了。按照玄应音系两者不同。从玄应来看,这样处理是十分合理的。总之,不可否认的是“筋:居銀”与《玉篇》反切字面完全一致,我们也可以认为玄应亦引用了它。

以上探讨的音韵特征的形成可以说与《玉篇》关系密切。下面再来看与《玉篇》反切一致程度相对来说略低的第7条。上田正(1986a)所举的与“脂-之混同”相关的反切例子如下。

a) 被切字之韵—下字脂韵(9条共17条次)

《玄应音义》 《玉篇》

来母 剺:力咨1 剺:力咨 =宋玉

剺:力資1

精 滋:子夷3 :子夷,滋:子時

cf. 宋玉 滋:子怡(怡,之韵)

从 鷀:才資1 鶿:材茲 cf.宋玉 鷀(=鶿):才茲(茲,之韵)

邪 詞:似資1 詞:似茲,辭:似咨 =宋玉

莊 輜:側飢2 輜:側飢 =宋玉

錙:側飢1 錙:側飢 cf.宋玉 錙:仄飢

昌 蚩:昌夷3 覗:昌釐 cf.宋玉 蚩:尺之

cf. 蚩:充之4 蚩:充之

b) 被切字脂韵—下字之韵(11条共15条次)

《玄应音义》 《玉篇》

徹母 郗:勑釐1 郗:勑釐 cf.宋玉 郗:勑梨(梨,脂韵)

精 咨:子辞1 咨:子辞 cf.宋玉 咨:子祗(祗,脂韵)

章 祗:旨時1

祗:諸時1 祗:諸時 =宋玉

见 飢:几治4 飢:羈治 cf.宋玉 飢:几夷(夷,脂韵)

羊 夷:餘之1 :餘之 (,脂韵字) cf.宋玉 夷:弋脂

夷:余之1 洟、夷、桋、彝:余之

夷:弋之1 飴、:弋之 (飴、,之韵字)

夷:以之1 頤:以之 (頤,之韵字)

痍:與之1 痍:餘脂,姨、胰、恞、羠:與之 =宋玉

痍:羊之2

c) 被切字止韵—下字旨韵(8条共17条次)

《玄应音义》 《玉篇》

泥母 你:奴履1 不收“你”字。cf. 抳:女几(旨止韵的泥母字只有这

个) cf.宋玉 伱:乃里(里,止韵)

你:女履2 cf. 切三、王一、王二、王三、广韵 旨韵 柅:女履

儞:女履1 不收“儞”字。 cf. 抳:女几(旨止韵的泥母字只

有这个)

:女履1

莊 笫:側几1 笫:莊几 =宋玉

初 差:初履[6]1 旨止韵无初母字

cf.宋玉 差:楚宜又楚佳(不收上声音)

崇 俟:事几6 俟:事几 cf.宋玉 俟:牀史(史,止韵)

涘:事几1 涘:事几 =宋玉

d) 被切字旨韵—下字止韵(6条共计9条)

《玄应音义》 《玉篇》

帮母 匕:卑以3 匕:俾以 cf.宋玉 匕:必以

秕:卑以1 秕:俾以 cf.宋玉 秕:卑几(几,旨韵)

邪 兕:徐里2 兕:存里(存,从母),祠:徐里(被切字止韵)

cf.宋玉 兕:徐姊(姊,旨韵)

章 旨:諸以1 旨:支耳,支視,畤:諸以(被切字止韵)

cf.宋玉 旨:支耳(耳,亦止韵)

旨:脂以1

于 痏:位里1 痏:胡軌 =宋玉

e) 被切字志韵—下字至韵(7条共12条次)

《玄应音义》 《玉篇》

澄母 植:直致1 值:除致(致,至韵)

cf.宋玉 植:時職又除吏(吏,志韵)

从 字:慈恣1 不收“字”字。cf. 食:慈吏(食、吏,志韵)

cf.宋玉 字:疾恣

邪 嗣:辞利2 嗣:囚吏,囚利,牸:辞利 cf.宋玉 嗣:似利

:囚恣5 :囚吏,囚恣 cf.宋玉 :夕恣

初 廁:側冀1 廁:側冀 cf.宋玉 廁:測吏(吏,志韵)

书 弒:尸至1 弒:尸至 cf.宋玉 弒:式吏(吏,志韵)

常 蒔:時至1 蒔:承異,侍:時至 cf.宋玉 蒔:石至

f) 被切字至韵—下字志韵(4条共5条次)

《玄应音义》 《玉篇》

知母 致:徵吏2 致:徵利 cf.宋玉 致:陟利

躓:豬吏1 躓:竹利 cf.宋玉 躓:知利

见 穊:居置1 穊:居致 =宋玉

影 饐:於吏1 饐:於吏 cf.宋玉 饐:於利

这些例子的反切用字的一致程度也很高,但c)、d)、f)没有类似上述“舌尖—舌面类隔切”显著的一致性。在不一致的例子中也许有些与原本系《玉篇》丢失部分中存在的反切一致,但并非所有不一致的部分都能做此解释。

符合第8—9条的例子极端稀少,因此,周法高(1948a,1984)不把它当作玄应的音韵特点,但是该反切中也有与《玉篇》反切用字一致的。首先我们来看与第8条相

关的。

《玄应音义》 《玉篇》

被切字船母—上字禅母

貰:時夜1 貰:時夜 =宋玉

cf. 《广韵》 貰:神夜(船母)

被切字禪母—上字船母

蠩:食餘1 不收“蠩”字。cf.瑹:時餘,:上餘(時、上,禅母)

cf. 《广韵》 諸:章魚切……蠩 蜛蠩。一頭數尾,長二三尺左右,有腳狀如蠶。可食也。(章母);切二、切三、王一、王三“諸:章魚”小韵均不收“蠩”字

cf. 切二、切三 蜍:署魚(禅母);王三不收

cf. 广韵 蜍:署魚(禅母),又音余

cf. 切二、王一、王三 余:与鱼反。……蜍 蜘蛛

cf. 切三 余:与鱼反。……蜍

cf. 《广韵》 余:以諸切。……蜍 蜘蛛。又常魚切(禅母)

cf. 切三 詹:職廉切……蟾:丶蝫,蝦蟆。[7]

cf. 王一 詹:職廉切……蟾:丶蜍,蝦蟇。

cf. 王二 詹:職廉切……蟾:丶蠩,蝦蟇屬。

cf. 王三 詹:職廉切……蟾:丶蠩,蟇蝦。

cf. 刊 詹:織廉切……蟾:蠩蟆,……

cf. 《广韵》 詹:職廉切……蟾:蟾蠩,蝦蟆也。……

棎:視占切……蟾:蟾光,月彩。又職廉切。

切三、王一、王三、刊“棎:視詹反”小韵均不收“蠩”字。王二“棎:視占反”小韵亦不收。后者的反切“蠩:食餘”与《玉篇》并不完全一致,只有下字相同的反切而已。其中一个被切字与《玄应音义》反切的被切字的声符相同。《玉篇》的反切上字为“時、上”的均为中古禅母。以下列举《玄应音义》的相关部分,仅供参考。

蟾蜍 上之鹽反,下以諸反。《爾雅》:蟾蠩。郭璞曰:似蝦蟇居陸地。淮南謂之去父,山東謂之去蚥。蚥音方可反。江南俗呼蟾蠩。蠩音食餘反。

(丰10/2b/7;碛10/2:丽10/4。cf. 之鹽反,碛作“之塩反”。爾雅,丽作“尔疋”。山東,丽誤作“此東”。余同。)

蟾蜍 上之鹽反,下以諸反。《爾雅》:蟾蠩。郭璞曰:似蝦蟇居陸地。淮南謂之去父,山東謂之去蚊(>蚥)。蚊(>蚥)音方可反。江南俗呼蟾蜍者音食餘反。(玄琳47/55)

(“蟾蜍者音食餘反”应是“蟾蠩。音食餘反”或“蟾蠩。蠩音食餘反”之讹)

该反前面有“江南俗呼”四字,那么其后的反切“食餘反”,如果是如原书记载且未经过后人改字,应是反映禅-船无别的江东音反切。虽然《玉篇》里没有找出同一反切,但此切也许和前后训释一同来自别的文献,应该也是禅-船有别,北方音系的《玄应音义》将其不改字面直接收录,结果成为区别于禅母的船母反切。

我们也要注意,注文与《玉篇》的体例相去甚远。周法高(1948a)把这些表现出“淮南……山東……江南……”等方言差异的形式看作是玄应的案语。如果真是如此,玄应有可能是按照自己的方式修改了《玉篇》的反切。《玉篇》存在共有同一声符的一连串文字使用相同反切用字的倾向。因此,也许我们能够推断出这样的可能,即玄应在该倾向的基础上,在给《玉篇》中没有的文字加反切时,对《玉篇》中同一声符文字的反切进行加工后使用。前边在探讨反切用字的一致时没有提起这个问题,《玄应音义》的反切中与《玉篇》的反切、被切字、下字一致,但上字不同的例子也不在少数。从这些反切或许可以找出玄应反切用字改变的一些倾向,但关于这一点我们尚未进行调查。

如果排除后一例,剩下来的唯一“船-禅混同”的例子亦见于《玉篇》。我们可以认定《玄应音义》的“船-禅混同”现象来自《玉篇》。

符合第9条的反切如下。

《玄应音义》 《玉篇》

被切字邪母—上字从母

燼:似進(邪母) 才刃(从母)1 燼:似進,賮:才刃

cf. 宋玉 燼(=):才進

cf. 燼:似進7 cf. 《广韵》 賮:徐刃。又疾刃(疾,从母)

cf. 燼:似刃1 燼:似進

cf. :似刃1

:才刃1 :徐吝 cf. 宋玉 :疾刃(疾,从母)

吮:徂兖(从母) 似兖(邪母)1 吮:似兖 cf. 宋玉 吮:食允,徂兖(徂,从母)

cf. 《广韵》 吮:徂兖,又徐兖

cf. 吮:似兖6 吮:似兖

cf. 吮:食兖(船母)2 cf. 宋玉 吮:食允,徂兖;《广韵》 吮:食尹

按中古音系来说,“”声字,在《玉篇》中切上字有用邪母的,也有用从母的。“燼”字可作“似進”,亦可作“才刃”,其实在邪-从无别的江东音中读起来没有差异。两者在《玉篇》中是表现同音的反切。但一个是邪母,一个是从母,由于北方两者有别,玄应认为不同音而并列为二反。《切韵》系韵书之间此小韵存在非常有趣的异同,王一、王二、TIVK75-100a均作“賮:疾刃”,这大概是原本的反切字面。王三、《广韵》把它分别改为“似刃”(不收又切)、“徐刃”(仅首字收又切“疾刃”),都是邪母反切。笔者认为由于“”

声字反切多用邪母上字,王三、《广韵》把此小韵反切改为邪母字,《广韵》把原有的反切保留作为又切了。玄应也是按中古音系处理这些反切而发生了混乱。“燼”,《广韵》收于“賮:徐刃”(邪母)小韵中,没有记载从母又切,而《玄应音义》作“才刃反”(从母)。

“”,此字《玉篇》读邪母,但玄应读从母,在《广韵》仅见于“賮:徐刃”(邪母)小韵中。与玄应反切字面相同的反切果然可见于《玉篇》中。这也是“賮”“燼”“”三字同音的缘故。宋玉与原本《切韵》同出一辙,将之看作从母字。

“吮”,丰、碛为“徂兖食兖”(丰22/1a/12;碛22/1),如果这是《玄应音义》原本的反切,那么它能够成为“从-邪混同”的例子(“食”,船母。“食兖”一切不是目前讨论的对象),而丽、大、玄琳中为“似兖食兖”(丽22/1;大602/3;玄琳48/2)。从这种情况来看,《玄应音义》中似乎“吮”无从母反切。但宋玉为“吮:食允,徂兖”,“徂”,从母。这些反切如果是沿袭原本《玉篇》的(口部已散佚,有关佚文亦不存,现无法确认),并且玄应的“吮:徂兖”原先既有的话,那么亦有可能引自原本《玉篇》,北方音把它看作别音而将之并列了。别处,亦有丰、碛为“徂兖食兖”(丰21/6b/8;碛21/7)的例子。“徂”,丰讹作“祖”。此部分,丽、大作“食兖似兖”(丽21/17;大58 2/4),玄琳中作“徐兖反……又音絕兖反”(玄琳13/26),“徐”邪母,“絕”从母。“絕兖反”不见于《玉篇》。《玄应音义》原始形式到底如何,现在很难复原。《玄应音义》中,另有“吮:似兖”6例,“吮:食兖”2例,这些都是单切,不跟别切排在一起。现在暂且推测“吮”字在《玄应音义》里原有船母和邪母二切。把江东同音的“似兖”、“徂兖”(和“絕兖”)二切看作别音,由于了解不够深入,其处理缺乏一贯性,按其切上字字面并没有仔细斟酌,有的当作邪母,有的当作从母,结果异本之间出现了相互矛盾的记载。我们也要注意,第二节中已介绍周祖谟(1936)指出“原本《玉篇》原有的江东音特点,如从-邪无别、神-禅无别,今本把它改为有别了”。即宋本《玉篇》把原本《玉篇》里反映江东音的反切往往改为符合中古音系的。上面例子里能找到实例。眼前的“燼(=):才進”可看作其中的一个。

上述第3条,对象反切很多,调查未完,还不能具体探讨。值得注意的是,河野六郎(1937)指出《玉篇》虽有重唇音-轻唇音之别的倾向,但只有唇音次浊即“明-微”无别,这一点玄应亦同,而且反切字面也大都一致。其实玄应本身也有帮组-非组分别的倾向。现在与玄应的相混反切相比,两者字面很少一致。虽然两者都含有一些“明-微”无别的反切,可说为因引用《玉篇》反切,玄应的帮组-非组分别的倾向更为明显了。参看下面的例子:

以上是该韵里的所有唇音反切。下画线标注的反切和《玉篇》字面一致,除了“明-微”以外都属于重唇音-轻唇音分开不混的反切,反而“明-微”以外,“帮组-非组不分”的反切都不带下画线。这一条待详细调查提出具体数值。

六、 结语和赘言

这一节根据太田斋(2019)修改补充。参看以下《玄应音义》里出现的所有萧韵去声啸韵的反切例子。下画线标注的是和《玉篇》一致的。其他反切都和《切韵》一致。间或也有两者反切字面都一致的。《玄应音义》里完全没有提及《切韵》书名。《玄应音义》的成书时期未详,但大家公认比原本《切韵》只晚半个世纪,那么就不能保证玄应是否直接引用《切韵》。[8]即使利用《切韵》,所根据的大概也是原本,不然就是最早期的异本,训释非常简单,甚至只有反切,缺少训释。所以与《切韵》反切之间的一致不能排除偶然的可能性。值得注意的是如果站在都是引用的前提来看的话,让人有二者似乎呈现互补关系的印象,有可能《切韵》就是另一种“影子小学书”了。

标注下画线的是与《玉篇》一致的部分。这里暂且用李永富(1973)代替原本《切韵》。除了切首字以外的被切字不能保证原本《切韵》确实存在。上面的“原本《切韵》”“被切字所见具体版本”分别意味着李永富(1973)所构拟的《切韵》原文小韵中是否收录该被切字[“(无)”就指不收],以及目前能见到的《切韵》系韵书诸本中哪些版本收入该被切字。具体版本的简称亦据李永富(1973)。“(《广韵》无)”指该被切字连《广韵》都不收。上面共有19例,其中与《玉篇》一致的有12例,与《切韵》一致的有7例,与两者一致的(即与《玉篇》和《切韵》一致)有5例,都不一致的无。由此可知《玄应音义》啸韵反切字面或与《玉篇》一致,或与《切韵》一致,没有都不一致的。这一点大家都不可否认。

如果兩者反切一致不是玄应没有直接引用《切韵》而是利用与《切韵》所根据的同一先行小学书的话,那有可能是已经不传世的只能看到佚文的五家韵书之一的《韵集》。周法高(1948)364介绍唐兰先生寄给他的私信里说,“玄应书所本,当为韵集”[10]。因为有各种字面的异切存在,序文没有说根据《韵集》,周法高先生驳回并不同意此说。但玄应如笔者所说含有不少引用的话,《玉篇》本身已对同音字有不少异切,而且虽然《韵集》与《玉篇》(和《切韵》)不同,《玄应音义》中出现51次,另外“吕静《韵集》”出现2次,书名较为多见,不像“影子小学书”,但如果《韵集》是当时十分普及的小学书之一,那么也有可能不必一一提到名字而引用反切和训释。唐兰先生的意见不能立刻否定。当然这个假设还有深刻讨论的余地。如果下面例子的释文全都是根据《韵集》一书的话,就与《切韵》的体例全异:

a) 菸瘦 《韻集》一(“一”他本作“乙”)餘反。今關西言菸,山東言蔫。蔫音於言反。江南亦言。又作萎,於为反。菸邑無色也。(丽10/7/22)

原本《切韵》 於 央魚反。五。……菸 菸,茹熟皃。……(辑斠1/131/4)

b) 麨籢 又作匳。《小學篇》:作同,力沾反。《韻集》曰:,所以物也。《说文》:籢,籢鏡也。今江南亦有粉匳、棊奩也。674/5

原本《切韵》 廉 力鹽反。十。(“籢”未収)

c) 袈裟 舉佉反。下所加反。《韻集》音加沙。字本從毛作、二形。葛洪後作《字苑》,始改從衣。…… 59a/9

原本《切韵》 嘉 古牙反。十五。…… 袈 袈裟。……(辑斠2/109/14)

砂 砂石。所加反。六。裟 袈裟。……(辑斠2/113/13)

我们能看到的《韵集》佚文不足30条,现在无法确认《韵集》原文如何,大胆推测如下:

陆志韦(1963)377说,“《字林》反切就有点怪样。切上、下字的笔画一般都比较简单”。《魏书·江式传》有如下记载:“忱弟静,别仿故左校令李登《声类》之法,作《韵集》五卷,宫商角徵羽,各为一篇,而文字与兄便是鲁卫,音读楚夏,时有不同。”虽有可能《韵集》音系和《字林》音系之间有较大的差异,但看林平和(1976)所举的例子有“:式之,侇:大兮,犂:力奚,煗:乃卵,吮:弋选,掐:口洽”等。如果这些用字如吕静原书,则用笔画较为简单的切字的倾向亦见于《韵集》。就是说,即使两者所反映的音系有差异,《韵集》也会有用字法上的同样倾向。对“文字与兄便是鲁卫”一句也可以这么解释。

下面指出有可能没有提及书名而引用《韵集》的例子。这是上面已经介绍过的:

蟾蜍 上之鹽反,下以諸反。《爾雅》:蟾蠩,郭璞曰:似蝦蟇,居陸地。淮南謂之去父,山東謂之去蚥。蚥音方可反。江南俗呼蟾蠩。蠩音食餘反。(丰1012b/7其他出处在此一律从略。参看上例)

体例酷似上面“a) 菸瘦”,但没有《韵集》书名。把“蟾蜍”条里的如“山東……,江南……”列举地名而说明方言之间差异的训释,如上已说,周法高(1948a)380-385将之看作玄应案语。如与“a) 菸瘦”条比较,我们就可推测这也是没提书名而引用《韵集》的训

释。[11]可能这一类例子不止这一条。其中会含有不严格、不完整的引用。由于笔者还没有完成调查,现在只能介绍上面一例,未能证明唐兰先生之说。如果此说可以肯定,我们就能从《玄应音义》找出未知的《韵集》佚文,但非常遗憾的是,我们不得不说其可能性较小。

此外,《玄应音义》中还有一些例子像二等重韵混同那样,具有反切既与《切韵》不同又与《玉篇》不同的特征。这当然有可能是玄应的创意,但笔者怀疑这也可能是源于其他先行韵书和字书。如果能够明确《玄应音义》引用的体例,也许就能断定所引用的是什么文献。

上文在讨论《玄应音义》中《玉篇》的使用状况时,指出了上代日本文献中与《玉篇》的利用状况相似的问题,实际上在中国也存在过这种利用状况。古屋昭弘(1979,1983,1984)已经指出王仁昫在进行《切韵》增订工作时,几乎没有列举《玉篇》书名,随意引用,说明在中国《玉篇》也有可能被当作“影子小学书”使用。可以说《玄应音义》反映了早于王仁昫的阶段存在的同样状况。

上文讨论的9条特征应该怎样结合《玄应音义》的音韵体系进行解释呢?即便《玄应音义》的反切均为引用,如果与玄应自己建立的音韵体系一致,就不会产生矛盾。但是正因为反切的文字排列没有什么意思上的关联,所以有可能在某学统中被毫无分辨地墨守继承下去,正如上文所述掺杂了反映江东音的反切。上述9条中由于使用《玉篇》产生的一致,有一些该被从《玄应音义》所反映的音韵特征中排除。如果如前所述是先行文献的集成,那么很难判断《玄应音义》里的例外字音究竟是在规范音的夹缝中显露出来的玄应他们所体现的音系特征的反映,还是由于全盘接受了先行文献而混杂了的与玄应音系不同的异己分子。阐明这个问题会引起对《切韵》音系的重新探讨。

笔者目前的看法立足于后者。那么玄应为什么特意收入与自己的音系差异如此之大的反切呢?对此,现只能提出三种初步推测。其一,玄应虽是文字学大德,但对音韵学理解却并不深刻,看各个反切,不能猜出其具体字音,不能正确判断其所反映的音到底符合标准音系统与否,因此含有了表示江东音的反切。其二,虽然玄应个人对音韵学造诣很深,但在他指导之下参与编辑音义的部下学僧(们)对此理解不深,不能严格遵守玄应的编辑方针,粗心地把本来应该排除的江东音反切收入在内,而玄应亦没有纠正。我们也应该注意《玄应音义》不是一下子编成的,各卷会有各卷特有的编纂情况。总之,出于杜撰,夹着了方音。其三,玄应为了对抗儒教等经学的小学书,意图编纂超过小学经典著作的、有权威性质的佛经辞书,所以特意收入与自己语音系统不一致的反切。如果是第三种解释的话,应该有更多反映江东音以及其他方音的反切,但实际上这种反切并不多。目前笔者认为第一、第二种解释,即出于杜撰的说服力比第三种更强。相对来说,第二种比第一种更有可能。如果是这样,玄应本来意图以当代标准音的反切编他的音义,然而出于杜撰却含有了与此违反的方音反切。

上文已经讨论过,从与《玉篇》的对照可以看出,《慧琳音义》中音注与义注引用的标准似乎有所不同,训释与《玉篇》一致性很强,但反切用字基本不同。与之相反,《玄应音义》虽然没有出现《玉篇》书名,但音、义都与《玉篇》相当一致。这种情况应该是《玄应音义》的整体现象。通过与其他佚文进行比较对照,尤其是与慧琳相同内容的含有“玉篇”或“顾野王”二词的训释进行对照,如果能够把握其体例,那么估计就能够从《玄应音义》中提取出原本系《玉篇》散佚部分的又音反切,進一步深刻了解原本《玉篇》的音韵系统了。

补记:本文所举出的拟定为《韵集》的佚文不符合韵书体例。我们必须进一步探讨《韵集》和吕静之兄忱所著《字林》的关系,以及到底玄应有无将二书混同引用的可能。另外值得注意的是《玄应音义》里的《说文》引文,有的与《字林》一致,《字林》和《说文》也许最终归于《说文字林》一书。这些都是待解决的问题。

附表 《玄应音义》和《玉篇》反切字面的一致程度

《切韵》韵目的排列顺序以平山(1967)117-119所提示的加以调整后排列。附表内列出一致度的数值。“切数”为玄应反切的数量,“切总”是玄应反切的总出现次数,“玉切”为“切数”中占有的与《玉篇》反切的上下字面全同的反切数量,后面的( )是其反切的百分比数值,“玉总”是“切总”中占有的与《玉篇》反切的上下字面全同的反切数量,后面的( )是其反切的百分比数值。“三同”,/的右边为分母,是被切字、上字、下字三者字面全异的反切数量,左边的分子是其中占有的与《玉篇》被切字、上字、下字三者字面全同的反切数量。后面( )是其百分比数值。“三总”是“切总”中与《玉篇》被切字、上字、下字三者字面全同的玄应反切的出现数次,后面的( )是其百分比。《玄应音义》和《玉篇》基本依据上田正(1986a,1986b),但对《玄应音义》《玉篇》分别加以98处、41处的修订。然而,并不是因为经过这些修订,笔者的观点才站得住,所以其修订具体内容不在此文一一介绍。可以说由于这些修订,笔者指出的倾向更为显著了。

众所周知,《篆隶万象名义》所录反切并不是原本《玉篇》的所有反切,又切全都被删除了。如果我们能看到完本原本《玉篇》,应该可以知道附表中表示一致程度的统计数值会更高。另外有经过传写发生异体字、省体字以及误写的问题,如:呼-吁、資-咨、檢-撿、亦-赤;爾-尔、彌-弥、餘-余;物-勿、智-知等。如何看待它们,都会对上面的数值有所影响。上面的数值是把这些字体异同严格处理之后统计的,随着将来《玉篇》佚文的研究进展,会有提高的可能。顺便说明一下,关于字面与《切韵》《玉篇》全异的反切,亦有引自某种先行文献的可能,但我们当然也要考虑玄应他(们)编音义时改变反切字面的情况。这一点待后考。

附 注

[1] 使用版本及其简称如下:

《玄应音义》:大治本,简称“大”;广岛大学藏本,简称“广”;天理藏本,简称“天理”。

《古辞书音义集成》七、八、九册(汲古书院,1980、1981、1981)。

高丽藏本:《高丽大藏经》第32册(东国大学校,1975),简称“丽”。

碛砂藏本:《宋版碛砂大藏经》第30册(新文丰出版公司影印,1987),简称“碛”。

丛书集成本:《百部丛书集成》0739—0744所收海山仙馆丛书本(中华书局影印,1985)。

金藏广胜寺本:《中华大藏经(汉文部分)》第56册(中华书局,1993),简称“金”。

同治八年仁和曹氏重刊本(新文丰出版公司影印,1980),简称“丰”。

《慧琳音义》所收《玄应音义》简称“玄琳”。

《慧琳音义》,简称“琳”。

高丽藏本:慧琳希麟一切经音义(共5册,大通书局影印,1970。同时参考了东国大学校刊行《高丽大藏经》第42、43册,1976)。

《希麟音义》,简称“希”。

高丽藏本:《高丽大藏经》第41册(东国大学校,1976)。

《玉篇》

原本系:《玉篇零卷》(大通书局,1972),简称“原玉”。

宋刻本:《大广益会玉篇》(张氏泽存堂本,中华书局,1987),简称“宋玉”。

元刻本:《大广益会玉篇》(《国学基本丛书·经部》,新兴书局,1968),简称“元玉”。

敦煌本:陈祚龙《敦煌古抄文献会最》(新文丰出版公司,1982)。

黄永武编著《敦煌宝藏》第140册(新文丰出版公司,1986)。

《篆隶万象名义》,简称“万”。

《高山寺古辞书资料第一》(《高山寺资料丛书》第六册,东京大学出版会,1977)。

此外,《切韵》系韵书(简称“切”)使用了《十韵汇编》(学生书局影印本)以及《广韵》(泽存堂本,艺文印书馆影印本),切韵系韵书的简称均从《十韵汇编》(如“切三”“刊”“王一”“唐”等)。《说文解字》(简称“说”)使用了《说文解字注》(艺文印书馆影印本)。所引用马渊和夫(1952)(简称M)搜集的佚文里含有筆者未确认其出处的。

[2] 王力(1980/1982)123说“玄应既是长安的和尚,他的反切必能反映唐初首都长安的语音系统。……另一方面,陆法言的《切韵》并不反映隋代的长安语音系统。否则,玄应《一切经音义》和陆法言《切韵》的差别不会那么大。陆法言自己声称,他的《切韵》是‘论南北是非,古今通塞写成的,当然不是一时一地之音。”《玄应音义》和《切韵》两者的音系不同,这一点和周法高先生意见相差较远。

[3] 周法高(1948b/1963)41被收入周法高(1963)7时,把“说他的音义里的反切是代表长安音也是很合理的”改为“说他的音义里的反切是代表当时长安的读书音也是很合理的”。

[4] 高丽本用字不同,并不是类隔切。但也能在原本《玉篇》中找到上下字一致的反切。

[5] 此切被切字止韵,切下字“履”,旨韵。可看作旨-止混同例。玄应旨韵相当反切有“柅:女履”。

[6] 据丰(与碛同)。丽作“差 初理反”(与金同)。“理”,止韵。

[7] “丶”是同字重复符号,与前字同。各本字体略微有异,暂且以此统一表示。下同。

[8] 唐兰先生在《王仁昫刊谬补缺切韵》影印本(国立北平故宫博物院,1947)卷尾追记里推测此书为神龙二年(706)成书。据序文得知王仁昫是衢州信安县尉。虽然《切韵》意外快速普及,但当时印刷技术未发达,只能靠抄写普及,原本除了正本之外不会有很多副本,刚成书之后的开头几十年的普及速度应该十分缓慢。还是较难设想玄应其人使用了原本《切韵》。

[9] 丰39/5作“於糾一子二反”、丽12下11、碛128上12作“於糺一予二反”、大53/5作“於糺一吊二反”、琳42/6所收玄应音义卷亦作“於糺一吊二反”。《切韵》幽韵上声黝韵“黝”小韵,切三、王二“於糺(糾)反……又益夷反”,王一、王三、广韵“於糾反……又於夷反”(《广韵》“反”作“切”)。保存该部分的现存诸本都收有此脂韵又音。此又音大概是原本《切韵》就有的。“黝”“黟”同义,同声母,可能“黝”亦通“黟”,带有了“黟”字脂韵音。虽然未能确认“黟”字音写作“一夷反”的例子,“一吊”也许原是“黟”字音“一夷反”,误写“一夷”(>“一弔”=“一吊”)而产生的错切。如若不然,“黝:一吊(=弔)”原来就是“益夷反”或“於夷反”(均见于上面又音中),后来大概误传为“益弔反”或“於弔反”,然后被《玉篇》既有的同一影母反切“一弔”代替(嘯韵反切有“窔:一吊”),最后用异体字记作了“一吊”。与《玉篇》既有的“一弔”同样看待,“黝”也有了萧韵去声啸韵相当字音了。“一弔反”亦见于《经典释文·仪礼音义》,如:“本又作窔,一弔反。”《新撰字镜》所引《玉篇》反切有“(=>窔),於弔反”,可供参考。

[10] 唐兰先生也在该信中对见于《玄应音义》序文里的《韵集》说,“玄应引《韵集》,前人多误以为吕书,实则凡称引吕书者必曰吕静《韵集》,而单言《韵集》者,便非吕书也。此《韵集》盖出隋,唐之间,故云‘《韵集》出唐也……若吕静《韵集》时代既久,字亦不备,似不可借以定音也。此《韵集》盖为兼综南北东西方音者,故与陆生亦不多远耳”。唐兰先生没有说明吕静《韵集》和不提著者名字的《韵集》二书到底有什么关系。据《隋志》记载,吕静《韵集》以外,还有无名氏《韵集》十卷、段宏《韵集》八卷。三者都散佚不传,现无法知道互相之间有什么关系。《玄应音义》本文中注记吕静的和不提着者名字的《韵集》二书都出现。后者有可能是《隋志》里的无名氏《韵集》十卷。本文暂且把玄应所根据的认为是吕静原书的增补改订版。

[11] 上面推测“蟾蜍”条里的“食餘反”反映的是江东音。如果此条是《韵集》引文,那么《韵集》就含有江东音了。吕静生平难考,传说为晋任城(今济宁)人。山东人编的韵书里会含有江东音吗?如果不是从某种反映江东音小学书的如字引用,暫且推为吕静把禅-船作为无别考虑,将时读禅母、时读船母的“蜍”字的江东读音作为船母相当读音录取了。其实亦可认为与《玉篇》禅母“時餘反”或“上餘反”同音。

参考文献

1. 北山由纪子.顾野王《玉篇》和玄应《一切经音义》的关系.第76届训点语学会研究发表提示。大阪:大阪市立大学,1997a。(见于《开篇》26,2007:267-272,书影294-298。当转载于《开篇》太田斋加以校勘)

2. 北山由纪子(KITAYAMA Yukiko). 关于《原本玉篇》的接纳——和《玄应音义》之间案语对比.富山大学本科毕业论文,1997b.(资料部分《资料〈玄应一切经〉里的“案(按)语”》见于《开篇》26,2007:273-293。当转载于《开篇》太田斋加以校勘。)

3. 陈寅恪.从史实论切韵.岭南学报(9-2),1949:1-18.

4. 高田时雄(TAKATA Tokio).敦煌出土玉篇.人文,1987(33):53-64.

5. 高田时雄.敦煌出土玉篇·补遗.人文,1988(35):162-172.

6. 古屋昭弘(FURUYA Akihiro).王仁昫切韵所见原本系玉篇的反切——以又音反切为中心.中国文学研究,1979(5):128-140.

7. 古屋昭弘.关于《王仁昫切韵》新加部分体现的引用书名等.中国文学研究,1983(9):150-161.

8. 古屋昭弘.王仁昫切韵与顾野王玉篇.东洋学报,1984(65-3/4):1-35.

9. 河野六郎(K?NO Rokurō).对玉篇反切的音韵学研究,东京帝国大学文学部言语学科毕业论文,1937.又载河野六郎.河野六郎著作集2. 东京:平凡社,1979:3-154.

10. 河野六郎.朝鲜汉字音的一种特质.言语研究(3),1939:27-53.又载河野六郎.河野六郎著作集2.东京:平凡社,1979:155-180.

11. 李永富.切韵辑斠.台北:艺文印书馆,1973.

12. 林平和.吕静韵集研究. 嘉新水泥公司文化基金会研究论文324种,1976.

13. 陆志韦.古反切是怎样构造的.中国语文,1963(5):349-385.

14. 马渊和夫(MABUCHI Kazuo).玉篇佚文补正.东京文理科大学国语国文学会纪要,1952(3).

15. 木田章义(KIDA Akiyoshi).玉篇及其周边事情. //训点语学会.《训点语和训点资料》记念特辑,1998:26-42.

16. 平山久雄(HIRAYAMA Hisao).中古汉语的音韵. // 牛岛德次等编.中国文化丛书1·言语.东京:大修馆书店,1967:112-166.

17. 森博达(MORI Hiromichi).古代音韵与日本书纪的成立.东京:大修馆书店,1991.

18. 上田正(UEDA Tadashi).切韵诸本反切总览.京都:均社,1976.

19. 上田正.玄应音义诸本论考.东洋学报(63-1·2),1981:1-28.

20. 上田正.玄应反切总览.著者自印,1986a.

21. 上田正.玉篇反切总览.著者自印,1986b.

22. 太田斋(?TA Itsuku).《玄应音义》反切与《玉篇》反切的一致.开篇(17),1998a:134-140.

23. 太田斋.《玄应音义》中《玉篇》的使用.东洋学报(80-3),1998b:1-24.又载何琳译,董琨等主编.音史新论——庆祝邵荣芬先生八十寿辰学术论文集.北京:学苑出版社,2005:223-237.

24. 太田斋.《玄应音义》反切和《切韵》反切——中古效摄字的分析.日本中国学会报(71),2019:45-59.

25. 王力.玄应一切经音义反切考.武汉师范学院学报,1980(3):18-24.又载王力.龙虫并雕斋文集.北京:中华书局,1982:123-134.

26. 小岛宪之(KOJIMA Noriyuki).关于原本系〈玉篇〉——兼顾空海的表现. //故神田喜一郎博士追悼中国学论集刊行会神田喜一郎博士追悼中国学论集.东京:二玄社,1986:116-136.

27. 周法高.玄应反切考.中央研究院历史语言研究所集刊(20),1948a:359-444.

28. 周法高.从玄应音义考察唐初的语音.学原(2/3),1948b:39-45.又载周法高. 中国语文论丛. 1963:1-20.

29. 周法高.三等韵重唇音反切上字研究. //“中央研究院”历史语言研究所.“中央研究院”历史语言研究所集刊(第二十三本下册). 1952:385-407.

30. 周法高.中国语文论丛.南京:正中书局,1963.

31. 周法高.玄应反切字表(附玄应反切考).香港:崇基书店,1968.

32. 周法高.玄应反切再论.杂志(69-5),1984:1-16.

33. 周祖谟.万象音义中之原本玉篇音系. 1936.又载周祖谟.问学集.北京:中华书局,1966:270-404.

(神户市外国语大学 日本神户市 651-2187)

(责任编辑 马 沙)