平台外包人:论幽灵工作的可见性

——以人工智能数据标注员为个案

2023-05-24束开荣

束开荣

(中国人民大学 社会与人口学院,北京 100080)

一、幽灵工作如何被“看见”?

如果说十年前人们对于平台经济与人工智能运作机制的感知和想象还停留在其所建构的“技术乌托邦”愿景中的话,那么,随着各类互联网平台及其所构建的巨型技术系统对中国社会经济结构的强势嵌入,这个“技术乌托邦”的神话色彩逐渐褪去。互联网平台在中国乃至全球范围社会经济场景中扮演的角色至关重要,且持续展现出强大的统合力量,这种统合力量的重要表现之一是其对人类劳动模式的深刻重塑。

在广义的平台劳动范畴内,作为平台经济运作核心机制的人工智能至少依赖三个范畴的人类劳动:一是活跃于各种互联网平台中的普通网民,他们以平台“玩工”的角色生产并维系着平台与算法所需的流量数据;二是伴随平台经济所出现的各类新型劳动者(譬如网约车司机、外卖骑手、快递小哥等),他们以自身的行动数据“喂养”算法;三是在平台经济与人工智能产业的后台,以数据标注为代表的“幽灵工作”逐渐兴起。遍布于各类平台幕后人力体系中的数据标注员致力于完成算法自动化的“最后一公里”,数据标注工作成为人工智能背后的“元劳动”(1)姚建华:《在线众包平台的运作机制和劳动控制研究——以亚马逊土耳其机器人为例》,《新闻大学》2020年第7期,第17-32页。。当前,由互联网平台雇佣外包的数据标注员群体所从事的工作主要在于将海量图片、文字、语音等文本中的基本信息要素标注出来,以供智能机器识别并进行深度学习,由此不断训练并提高人工智能的自动化水平。不同于作为人工智能“使用者”的普通网民,在某种意义上,数据标注员是人工智能的“生产者”(2)贾文娟、颜文茜:《认知劳动与数据标注中的劳动控制——以N人工智能公司为例》,《社会学研究》2022年第5期,第42-64页。。

其实,幽灵工作所依循的按需模式及其外包机制并非平台经济所造就的新现象。至少从20世纪70年代开始,企业就利用互联网技术,如分布式数据库和派遣员工而将任何可能的事情外包出去(3)[美]玛丽·L.格雷、[美]西达尔特·苏里:《销声匿迹:数字化工作的真正未来》,左安浦译,上海:上海人民出版社,2020年,第71页。。 直到平台经济在全球各个重要行业领域内快速弥散,支持其日常运作的基础技术架构即人工智能本身亦面对着规模化的人力劳动需求(4)Strickland,J.C.,Stoops,W.W.,“The Use of Crowdsourcing in Addiction Science Research:Amazon Mechanical Turk,” Exp Clin Psychopharmacol,Vol.27,No.1,2018,pp.1-18.。但是,相比于前平台社会的按需劳动模式,众包劳动者以更加惊人的速度和规模在全球各个数据标注平台的“云端”频繁集散,而雇主将这些劳动者的管理委托给算法,并将相应的劳动关系转换为平台服务器与个人电脑之间的监督和确认,人类劳动者就此作为计算逻辑的一部分被整合到人工智能与平台经济的衍生发展中(5)Irani,L.,Difference and Dependence among Digital Workers:The Case of Amazon Mechanical Turk,South Atlantic Quarterly,Vol.114,No.1,2015,pp.225-234.。正是由于劳动关系的技术规避、数据标注员作为幽灵工作的典型群体在全球地理时空中的高度离散以及人工智能技术神话的持续裹挟,使得此类众包劳动者近乎彻底地“消失”于人们关于平台经济的话语和认知,“由此致使普通人会产生自动化技术已经发展到可以脱离人而独立运行的错觉”(6)姚建华、丁依然:《“幽灵劳动”是新瓶装旧酒吗?——幽灵劳动及其概念的传播政治经济学省思》,《新闻记者》2022年第12期,第30-40页。。但是,当雇主与劳动者之间原本的社会契约无法协调机器自动化和人力辅助劳动之间的结构关系时,幽灵工作的可见性就成为值得关注的问题。

近年来,有关劳动可见性的探讨开启了平台社会语境下人类如何被“看见”的技术实践与控制机制研究(7)陆晔、赖楚谣:《短视频平台上的职业可见性:以抖音为个案》,《国际新闻界》2020年第6期,第23-39页;易前良:《算法可见性:平台参与式传播中的注意力游戏》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2022年第9期,第16-25+74页;高艺、吴梦瑶、陈旭、孙萍:《“可见性”何以成为生意?——交友类App会员制的监视可供性研究》,《国际新闻界》2022年第1期,第137-155页。。 不过,在研究对象上,既有文献所关注的人类可见性主要是以互联网用户为中心的,聚焦其在平台交互界面(快手、抖音、微信等)中的自我呈现(譬如自拍、点赞、转发、评论等)与技术赋权。此外,多数研究所定义的“可见性”主要是以媒介可供性为前提的,以及基于文本表征或视觉呈现的可见性,这在某种程度上成为国内传播学界研究人类劳动者可见性的路径依赖。但就平台算法背后的人类劳动力而言,这类平台劳动者如何“被看见”?与平台用户被“看见”的机制不同,他们身处幕后,无法直接通过文本或视觉表征来展现自我。因此,对幽灵工作可见性的分析需要揭示该职业群体所处的注意力资源分配与竞争(8)周葆华:《算法、可见性与注意力分配:智能时代舆论基础逻辑的历史转换》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2022年第1期,第143-152页。的复杂语境。也就是说,在中国语境下,这可能是一个由多元行动者(平台、国家-地方、媒体、互联网基础设施等)共同参与的行动场域。

在这个意义上,平台劳动中的人类可见性是相对于当前的媒介技术架构(譬如平台、算法)而言的,这种“可见性”是一种关于什么能被看见、什么被隐匿的社会过程机制。值得注意的是,平台劳动中的人类可见性并非表征意义上的文本或话语,亦非某种视觉展演,而是多元行动者之间影响力的实践过程,这关乎社会资源和利益的分配(9)周葆华:《算法、可见性与注意力分配:智能时代舆论基础逻辑的历史转换》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2022年第1期,第143-152页。。换言之,这种人类可见性指向真实的社会过程,即某人/某群体使自己或他者的形象、行为和知识在何种程度上获得社会层面的注意(10)易前良:《算法可见性:平台参与式传播中的注意力游戏》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2022年第9期,第16-25页。并被持续承认和维系。

二、研究问题与分析框架

为什么近年来平台劳动中的人类群体似乎总是会经历起初的隐而不见到当前的猛然显现(譬如外卖骑手、数据标注员、快递小哥等)?为什么我们通常习惯于对平台技术体系背后的运作机制(尤其是人类劳动在其间的作用和位置)视而不见?对这些困惑的追寻关涉人工智能技术神话背后的人类可见性(visibility)。如前所述,“可见性”作为一种资源配置受到持续争夺。当前,不同行动者(譬如国家-地方、平台、媒介场域、学术社群、劳动者等)均参与到平台社会语境下人类劳动可见性的构建过程中。多元行动者之间的动态实践描述了中国平台劳动中媒介技术、言说实践以及制度化进程之间的动态协商。

基于此,笔者试图提出并回答以下问题:在中国平台经济语境下,作为幽灵工作的人工智能数据标注员在平台劳动的技术与社会实践中是怎样被看见的?同时,以幽灵工作为代表的平台劳动者又是如何在不同维度的“可见性”中得以凸显的?不同行动者围绕人类劳动可见性的多元实践构建起了一幅怎样的本土化平台劳动景观?

区别于当前国内传播学界主要从文本表征或视角呈现上来界定和研究平台社会中的人类可见性,笔者主张跳出媒介中心主义立场,考察平台劳动中幽灵工作者群体的可见性得以产生的“条件、过程性和实践”(11)唐海江:《“话语网络”与近代中国的知识转型》,《中国社会科学报》,2022年8月29日第A13版。,并以此展现不同行动者围绕“技术、实践与制度化之间的相互影响”(12)张昱辰:《媒介与文明的辩证法:“话语网络”与基特勒的媒介物质主义理论》,《国际新闻界》2016年第1期,第76-87页。所构建的多元可见性。简言之,此处所探讨的并非可见性的内部控制与实践机制,而是强调平台劳动中人类可见性的本地化语境,以此勾勒幽灵工作得以“被看见”的外部关系。

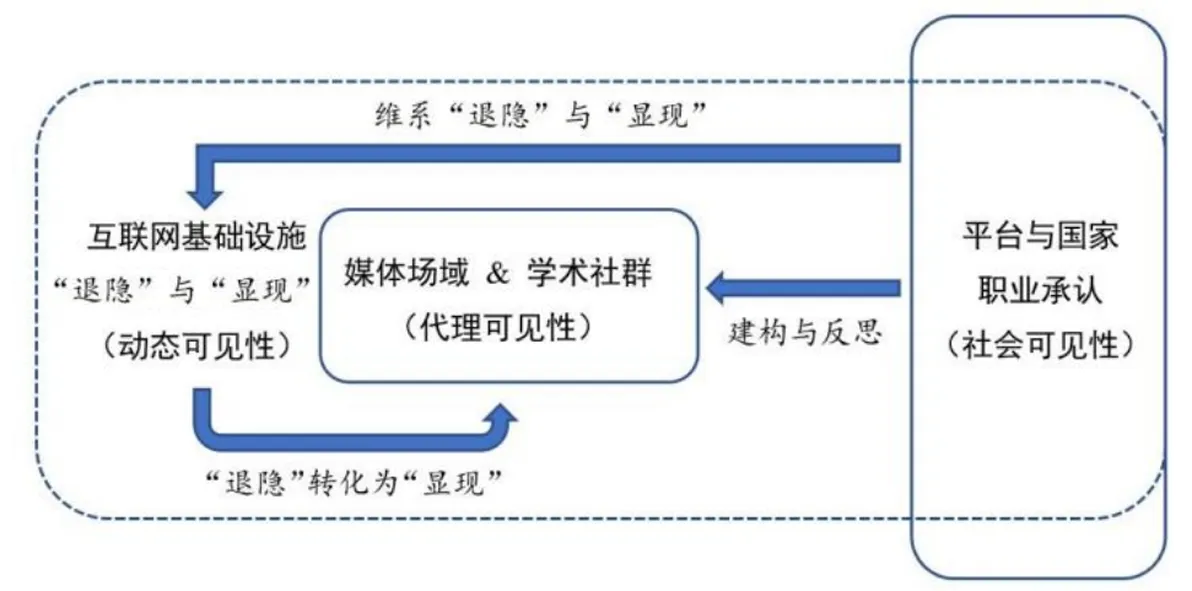

基于此,笔者接下来将从三个维度分别聚焦平台与国家、媒体场域与学术社群以及互联网基础设施等多元行动者围绕幽灵工作所构建的三种人类可见性(见图1)。其一,平台和国家的职业承认构建了幽灵工作者的“社会可见性”(Social visibility)。对一个特定社会群体而言,社会意义上的可见本身即是一种承认(13)陆晔、赖楚谣:《短视频平台上的职业可见性:以抖音为个案》,《国际新闻界》2020年第6期,第23-39页。,而承认的前提是被看见(14)易前良:《算法可见性:平台参与式传播中的注意力游戏》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2022年第9期,第16-25+74页。。 职业承认及其社会可见性决定了幽灵工作者在公共空间中注意力资源的分配结构。其二,近年来,国内媒体场域和学术社群对平台劳动过程的持续聚焦,构建了幽灵工作者的“代理可见性”(Agent visibility)。对于位居幕后的平台劳动者而言,他们尚不具备生产自身可见性的内生动力和机会结构,因而代理可见性是幽灵工作者得以“被看见”的另类方式。在这里,代理可见性的行动主体主要包括媒体场域和学术社群。相比之下,媒体场域更趋向于对“社会可见性”的维系和修复,而学术社群所构建的“代理可见性”则更具反思价值。其三,数据标注作为驱动算法演进的人类劳动已经成为互联网基础设施的基本构成,其通过基础设施的“倒置”(又译为“反演”)(Infrastructural inversion)(15)Star,S.L.,Ruhleder,K.,“Steps Toward an Ecology of Infrastructure:Design and Access for Large Information Spaces,” Information Systems Research,Vol.7,No.1,1996,pp.111-134.在媒介本体论意义上使得幽灵工作者得以维持显现和退隐的动态关系。所谓“退隐”,即是当互联网基础设施被广泛普及并嵌入日常生活中时,幽灵工作者往往会退居基础设施的背景层次而被人们忽略。所谓“显现”即是当互联网基础设施在特定情境下(譬如运行故障等)被作为媒介本身来聚焦和剖析时,以人工智能数据标注员为代表的幽灵工作就会从背景层次“显现”于前台,从而被看见。笔者将互联网基础设施所构建的人类可见性称为“动态可见性”(Dynamic visibility)。

图1 多元行动者场域中幽灵工作的三种可见性

此外,上述三种可见性之间具备理论上的交叠与互构关系。首先,互联网基础设施所构建的动态可见性使得幽灵工作得以获得平台与国家以及国内媒体场域和学术社群对此类平台劳动者群体的注意力,因此这种可见性是其他两种可见性得以顺利构建的技术语境与物质前提。但互联网基础设施对日常生活的嵌入使得幽灵工作者始终处于退隐和显现的动态关系中,因此,这里使用虚实线来进行图像化表达。其次,平台与国家对幽灵工作的职业承认所构建的社会可见性维系了互联网基础设施的持续发展以及它所构建的人类行动者的动态可见性。并且,社会可见性所生产的宏观话语与实践蓝图通常具有前瞻性,在这个意义上,由当前互联网基础设施所呈现的动态可见性难以完全覆盖平台劳动中人类可见性的实践范围(因此图1中社会可见性的呈现范围是超出动态可见性的)。最后,位居互联网基础设施与平台-国家之间的媒体场域和学术社群,持续揭示着人工智能背后的人类劳动过程,这促使本来作为背景“退隐”到人工智能幕后的幽灵工作者得以不时“显现”。与此同时,平台与国家的职业承认及其所构建的社会可见性经由媒体场域和学术社群的代理可见性获得进一步的建构和反思。

三、平台与国家的职业承认:幽灵工作的社会可见性

为了尽可能实现人工智能数据标注员的社会动员与规范治理,制度化的职业承认机制通常被用来促进利益认同和机会公平(16)肖祥:《社会承认与社会治理正义》,《江苏社会科学》2020年第3期,第137-147页。。 在中国语境下,对数据标注员的职业承认及其社会可见性主要通过平台、地方与国家的相继在场(即技术-资本、央地政策之间的临场合作与顶层设计),以新兴职业规范的逐步确立以及互联网劳动力资源结构的中西部产业转移来构建。

国内数据标注员首次得到官方承认是在2017年的杭州。当年10月12日,该地发布了《杭州市专项职业能力考核项目(六)》的通知,其中明确了人工智能训练的职业能力考核(初级和高级)(17)《关于公布〈杭州市专项职业能力考核项目(六)〉的通知》,2017年10月12日,http:∥hrss.hangzhou.gov.cn/art/2017/10/12/art_1229125920_2602689.html,2023年3月15日。。 几乎同步的是,阿里巴巴(以下简称“阿里”)也通过新浪微博发布了其面向社会公开招聘“机器人饲养员”的启事(18)《碾压硅谷!阿里要招机器人“饲养员”,2018年最热门职业已诞生!》,2017年10月16日,https:∥www.sohu.com/a/198355201_100029527,2023年3月15日。。其实早在2015年,阿里就在其客户体验事业群的编制内为阿里的客服团队(即“阿里小蜜”“店小蜜”)孵化了国内第一批数据标注员,并将其命名为“人工智能训练师”(19)《人工智能战“疫”崭头角——“人工智能训练师”新职业正式发布》,2020年4月26日,http:∥www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongt人工智能xinwen/buneiyaowen/202004/t20200426_366504.html,2023年3月15日。。为了争取国家部委对这一新兴工作的职业承认,2019年7月,阿里向人社部提交了《新职业信息建议书》,期间,阿里相关负责人多次往返京杭两地,前后历经三轮答辩和评审论证(20)祝梅:《我骄傲,我是机器人“饲养员”》,2020年4月14日,http:∥zjrb.zjol.com.cn/html/202004/14/content_3321987.htm?div=0,2023年2月26日。。在建议书中,阿里把这个新职业定义为使用智能训练软件,在人工智能产品实际使用过程中进行数据库管理、算法参数设置、人机交互设计、性能测试跟踪及其他辅助作业的人员(21)《人社部拟发布“人工智能训练师”新职业,从业者已逾20万人》,2020年1月1日,https:∥m.thepaper.cn/b人工智能jiahao_5407791,2023年3月17日。。不难发现,在这份建议书中,幽灵工作者作为“人工智能实际使用过程中的辅助作业人员”的不可见性已经被模糊地表述出来。但隐匿于人工智能产品背后的主要工作范畴即数据标注则被“数据库管理”“人机交互设计”“性能测试跟踪”等专业话语遮蔽了。关于数据标注员职业特性的专业化界定体现了互联网平台对这一新兴职业的话语包装策略,这种策略既有助于构建幽灵工作在公共言说中的话语和认知空间,同时也为国家对此类工作的职业承认提供了职业标准的技术框架。2020年2月,“人工智能训练师”正式成为新职业并纳入国家职业分类目录;2021年11月25日,人社部发布《人工智能训练师国家职业技能标准(2021版)》,并制定从初级工、中级工、高级工、技师到高级技师等五个层级的职业晋升通道(22)《关于颁布呼叫中心服务员等6个国家职业技能标准的通知》,2021年11月25日,http:∥www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/rcrs_4225/jnrc/202112/t20211227_431404.html,2023年3月19日。,其中,初级工和中级工的理论知识与技能要求权重占比最高的均为数据标注。至此,以数据标注为代表的人工智能训练师经由平台和国家的共同在场获得了职业承认及其社会可见性。

由此可见,在中国语境下,以数据标注为代表的幽灵工作及其社会可见性的构建从一开始就是由互联网平台发起和主导,并在平台-地方-国家的频繁互动中向前推进的。国内幽灵工作的职业承认得以构建的前提并非多边市场环境中零工众包模式的成熟和扩张,而是平台发展与国家战略之间的相互适应,这是平台化进程中整合社会人力资源的本地化内生逻辑。其中,以互联网平台为中心的单边市场则是幽灵工作被承认和“看见”的驱动力。如本节开头所述,对幽灵工作的职业承认既便于平台对自身人工智能发展过程中用工需求的社会动员,同时,让幽灵工作被“看见”亦有利于国家对平台用工模式的治理和监管。

此外,与亚马逊平台“土耳其机器人”为代表的数据标注劳动所采用的时空离散式的众包模式不同,国内数据标注产业在特定地理空间中的布局(尤其是我国中西部省份)(23)经济发达地区也有少量的数据标注基地,不过其大多建立在该地区经济社会发展条件的辐射外围,譬如北京房山区、上海青浦区、广东清远等。这与大多数数据标注公司在中西部省份的规模化兴起遵循着同样的经济逻辑:劳动力与物力成本。但位于中西部省份的大型数据标注基地更具当地政策与人力资源优势。,不仅呈现出平台倡导、国家和地方对于新兴数字经济发展的主导与布局,而且以现实地理空间中产业集聚的方式凸显了人工智能数据标注员的社会可见性。

2018年9月,百度与山西转型综合改革示范区达成合作,共同打造数据标注产业基地,人工智能数据标注员进入国家职业分类目录的2020年,百度宣布未来5年将在山西培养5万名数据标注员(24)《百度未来五年在山西培养5万名人工智能数据标注师》,2020年7月13日,https:∥www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/szhzxhbxd/gfdt/202007/t20200713_1233650.html,2023年3月11日。。百度在山西的这个基地是目前国内最大的数据标注单体(从业人员与产值规模),作为数据标注员的国内聚集地,它巩固并生产着幽灵工作的社会可见性。这种社会可见性折射了互联网平台与地方政府在互利合作中的政经逻辑,而这也进一步强化了这个新兴工作的职业承认。除了数据标注,近年来,互联网平台的幕后产业链条正在往我国中西部地区进行整体区位转移,山西、贵州、宁夏、甘肃、内蒙古、重庆等地逐渐成为国内互联网基础设施的后台,这是当前国家着力推进“东数西算”工程的核心环节,即把东部算力需求有序引导到西部,西部数据中心处理后台加工、离线分析、存储备份等网络要求不高的业务(25)《什么是“东数西算”?为何推进?如何实施?》,2022年2月21日,https:∥m.thepaper.cn/b人工智能jiahao_16758397,2023年3月11日。。相对于互联网科技前端产业遍布的北上广及东部沿海地区,上述中西部省份凸显了自身在互联网技术脉络中人力资源规模化需求的可见性。2020年12月,在北京举办的首届人工智能数据标注论坛更是明确指出了人工智能数据标注员与中西部劳动力整合之间的直接关系:数据标注产业既是智力密集型产业,也是劳动密集型产业,具有岗位需求大、用工门槛低、比较优势强、制约因素少等特点(26)《首届人工智能数据标注高峰论坛在京举行》,2020年12月28日,https:∥www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/wsdwhfz/202012/t20201228_1260484.html,2023年2月19日。。幽灵工作的隐匿性不仅仅是因为技术神话的包裹,还有一个重要因素在于他们处在地缘空间的全球南方以及产业链条的下游。

可见,当人工智能背后的数据标注被纳入中国互联网产业的本地化发展语境,幽灵工作由此呈现出一种位居“前台”的、内嵌于互联网基础设施整体布局以及西部经济社会转型中的社会可见性。不难理解,这种社会可见性的构建和维系同样离不开平台与国家的共同在场。不过,与职业规范的逐步确立过程相比,由平台牵头建立的数据标注基地在中西部省份的规模化扩张以及它对幽灵工作职业承认的巩固,都是以国家政策统筹协调中西部互联网发展格局的顶层规划为前提的,这个过程体现出国家对互联网后台数据产业链条与相关劳动力资源动态整合的前瞻性和主导性。

四、建构技术神话与解蔽劳动过程:幽灵工作的代理可见性

虽然可见性作为一种技术赋权给社会多元行动者特别是边缘弱势群体带来了更多“被看见”的可能,但平台劳动者群体尚不具备“以自己的方式可见”(27)周葆华:《算法、可见性与注意力分配:智能时代舆论基础逻辑的历史转换》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2022年第1期,第143-152页。的实践机制与机会空间。在这个意义上,他们仍然需要社会精英代为发声,尤其是媒体场域和学术社群对平台劳动者的持续关注。不过,国内媒体场域和学术社群对幽灵工作“可见性”的代理方式各有侧重,二者分别通过技术神话的建构和劳动过程的解蔽构建了不同维度的代理可见性,其背后折射了幽灵工作得以“被看见”的二元价值旨趣。

首先,媒体场域和学术社群对人工智能背后人类劳动者所采用的指涉和定义方式构建了此类职业群体得以“被看见”的不同话语资源和想象空间。

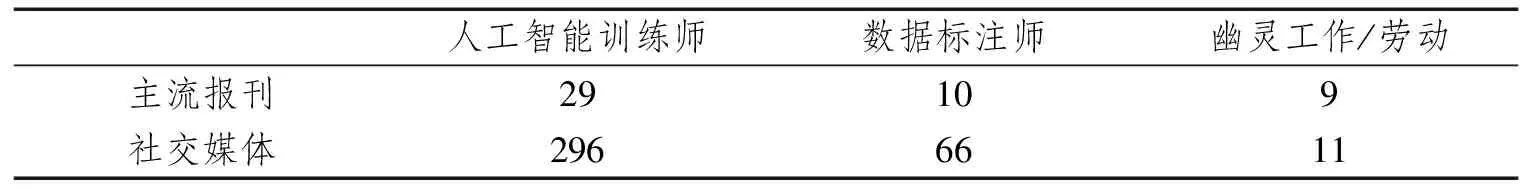

笔者以“人工智能训练师”“数据标注师”以及“幽灵工作/劳动”为关键词在慧科新闻数据库中检索2020年2月1日—2023年3月1日期间主流报刊与社交媒体刊发/发布的相关文本。检索发现,三个关键词在该时间段内的文本篇目呈现出有趣的非均匀分布(见表1)。“人工智能训练师”与进一步细分的“数据标注师”是人社部2020年发布职业目录时所采用的官方定义,主流报刊与社交媒体多以此介入其对幽灵工作的报道。以“人工智能训练师”或“数据标注师”这种较为技术主义的称谓来指涉人工智能背后的人类劳动者,可以为国内主流媒体构建该职业群体的代理可见性提供更具建设性的、积极的言说方式和想象空间,以此所生产的媒体话语资源与国内互联网平台所宣称的“给AI当老师”“帮助AI长大成人”等颇具吸引力的职业推广话语步调一致。

表1 三个关键词在主流报刊与社交媒体中的篇目分布

相比之下,基于“幽灵工作/劳动”的称谓和指涉为国内学术社群关注人工智能背后的人类劳动者群体提供了适当的切入点。一方面,由于2020年《销声匿迹:数字化工作的未来》(GhostWork:HowtoStopSiliconValleyfromBuildingaNewGlobalUnderclass)这部译著出版,致使国内逐渐兴起的人工智能数据标注员群体及时获得了以反思和解蔽为价值旨趣的学术话语资源;另一方面,虽然“幽灵工作/劳动”远非清晰、严谨的学术定义,但是“‘机器里的幽灵’这个隐喻”(28)姚建华、丁依然:《“幽灵劳动”是新瓶装旧酒吗?——幽灵劳动及其概念的传播政治经济学省思》,《新闻记者》2022年第12期,第30-40页。本身即把本土语境下互联网技术系统中那些经常被忽略的人类劳动者群体带到了研究者视野的中心位置,并提示他们进一步关注这些劳动者的生存境遇。

其次,基于上述分析,媒体场域和学术社群对幽灵工作代理可见性的构建遵循着不同的价值旨趣。简单来说,这种差异性主要体现于二者对技术神话的建构与劳动过程的解蔽。

一方面,媒体场域主要通过承认并强化人工智能的技术神话来构建人类劳动者的可见性,并且主流媒体与社会化媒体对幽灵工作代理可见性的构建是高度同构的。具体来说,国内媒体对幽灵工作的个体叙事呈现出较为单一的表征模式,这种个体叙事注重从职业机遇角度来凸显人工智能数据标注员对于个体转型的积极价值,由此持续生产科技解放人类以及数据标注员职业认同方面的话语资源,譬如“山沟沟里走出的人工智能训练师”“打工人在家门口当上了人工智能训练师”“从乡村到城市,从农民到人工智能训练师”等。这种可见性的代理是基于互联网技术神话所包裹的进步主义叙事,人工智能背后的人类劳动力借助最新的互联网科技来完成个体转型而“被看见”。此外,主流媒体与社交媒体着力报道互联网平台在中西部省份规划或建成的数据标注基地以及区域范围内的职业技能比赛等,以此来强化人工智能数据标注员群体在区域经济转型中的积极作用。可见,国内媒体对幽灵工作代理可见性的构建在不同程度上表征并维系了国家和平台对这一人工智能领域新兴工作的职业承认。

当然,除了技术迷思包裹下的个体叙事,主流报刊与社交媒体也会从群体层面反思幽灵工作者的职业困境,由此可以窥见媒体场域在建构技术神话与解蔽劳动过程之间的持续张力。譬如“别让劳动者的权益‘销声匿迹’”“把‘幽灵工作’从影子中拉出来”“关注机器背后的‘影子人’”等相关报道。2023年4月,原发于社交媒体上的一篇深度报道《训练人工智能的中国县城工人》中对数据标注员职业困境的关注(29)《训练人工智能的中国县城工人》,2023年3月30日,https:∥mp.weixin.qq.com/s/Hs-YVbwU1dyre3eoU-W4Ng,2023年4月5日。,激起了人们对于当前风靡全球的人工智能里程碑式应用ChatGPT背后人类劳动与技术演进的反思。事实上,社交媒体对幽灵工作的反思甚至早于平台-国家的职业承认,并与平台早期对数据标注产业的市场化推广同步,譬如《“数据折叠”:今天,那些人工智能背后“标数据的人”正在回家》(30)《“数据折叠”:今天,那些人工智能背后“标数据的人”正在回家》,2018年2月15日,https:∥mp.weixin.qq.com/s/tK2nHRsxi1-IOBpQ1PjGaw,2023年3月16日。。由此可见,国内媒体在充分倡导人工智能驱动中西部省份经济转型的宏观规划中兼顾对互联网平台的规范治理,这是媒体场域反思并推进劳动者职业困境纾解的主要话语空间和着力点。

另一方面,对国内学术社群来说,解蔽劳动过程是其代理幽灵工作可见性的最主要方式。当前,国内学术场域对该劳动群体的关注方兴未艾,不过这并不意味着学术社群所代理的幽灵工作可见性不值得关注。有关外卖、快递以及网约车为代表的平台劳动研究近年来已经获得深入探讨,研究者们所采用的劳动过程理论深刻聚焦平台劳动微观情境中的支配关系(31)汪建华:《劳动过程理论在中国的运用与反思》,《社会发展研究》2018年第5期,第191-209页。,揭示了以算法为核心的劳动组织形式如何构建全新的劳动管理秩序。主流平台劳动研究所凸显的“技术-控制”视角以颇具人文主义的立场与较为深入的田野调查资料持续代理并构建着平台劳动群体的可见性。这奠定了学术社群建构幽灵工作代理可见性的基本方向和主导路径。目前国内发表的数篇研究幽灵劳动的学术论文基本沿用了平台劳动研究的主流视角,以此解蔽数据标注师的劳动过程。也就是说,虽然幽灵工作的学术研究刚刚起步,但此前关于平台劳动的大量研究为国内学术社群对幽灵工作可见性的持续开掘提供了扎实的学术话语资源。值得注意的是,学术社群对人工智能技术神话背后幽灵工作可见性的构建本身也是一个不断探索和深入的过程。虽然ChatGPT这一现象级人工智能应用场景背后的海量人工劳动是显而易见的,不过,当前对ChatGPT的广泛讨论主要还是集中于“ChatGPT的诞生意味着什么?”这一关涉“未来”人-技关系与伦理挑战的经典议题。相比之下,由于缺乏成熟的学理传统,“ChatGPT从哪里来?”这一关乎技术的“过去”以及内嵌其中的社会过程(譬如人类劳动、技术的社会建构与协商)等重要议题尚处于相对失焦的状态。这在一定程度上说明,即使在学术社群内,对一种新媒介技术的祛魅仍需充分的语境化和时间沉淀。

五、互联网基础设施的显现:幽灵工作的动态可见性

当前,作为平台架构与应用的技术生态系统,人工智能俨然成为组织日常生活与社会场景的互联网基础设施。幽灵工作的存在向我们揭示了“数据化(datafication)作为平台基础设施的影响力来源,不仅有赖于算法、技术和‘非人’(non-human)的自然资源,而且更关键和更密集地依赖于人类自身”(32)Chen,J.Y.,Qiu,J.L.,“Digital Utility:Datafication,Regulation,Labor,and DiDi’s Platformization of Urban Transport in China,” Chinese Journal of Communication,Vol.12,No.3,2019,pp.274-289.转引自丁未:《遭遇“平台”:另类数字劳动与新权力装置》,《新闻与传播研究》2021年第10期,第20-38页。。但是它们悄悄退居到背景层次,庞大的、复杂的技术系统以及人类劳动的政治经济实践仿佛消失了。只有当平台基础设施发生事故或者短暂崩溃带来的显现(obviousness)效果(33)[美]约翰·杜海姆·彼得斯:《奇云:媒介即存有》,邓建国译,上海:复旦大学出版社,2020年,第40页。,才能让那些处于技术底层架构的互联网物质基底以及人力网络得以显现。但是,互联网基础设施及其背后人类劳动力的可见性并不仅仅发生在技术崩溃的时刻,实际上,“‘可见性’各就其位,一个人的背景就是另一个人关注的日常对象”(34)[美]布莱恩·拉金:《基础设施的政治与诗学》,陈荣钢译,Annual Review of Anthropology,Vol.42,2013,pp.327-343.,也就是说,这种可见性是相对的,也是辩证的(35)刘海龙、束开荣:《可见与不可见的辩证法:媒介研究中的互联网基础设施》,《信睿周报》2021年12月15日,第13版。,幽灵工作者的显现与退隐始终处于不同行动者的动态关系与实践场域中。

因此,以人工智能数据标注员为代表的幽灵工作作为一种人力密集型劳动,生成了人工智能技术神话背后那些“活的劳动”以及由此构建起来的“活生生的基础设施”(36)丁未:《遭遇“平台”:另类数字劳动与新权力装置》,《新闻与传播研究》2021年第10期,第20-38页。。幽灵工作群体的涌现典型地揭示了人作为基础设施(37)Simone,A.,“People as Infrastructure:Intersecting Fragments in Johannesburg,” Public Culture,Vol.16,No.3,2004,pp.407-429.抑或人作为技术系统的补丁存在(38)刘海龙、谢卓潇、束开荣:《网络化身体:病毒与补丁》,《新闻大学》2021年第5期,第40-55页。而产生的认知与实践奇观。从事人工智能数据标注的人类劳动力于其间的“显现”和“退隐”在一定程度上解释了近年来人工智能领域流行的一句看似悖论的行话,即“有多少智能就有多少人工”。对此,笔者通过对既有文献的梳理和整合,尝试在技术物质性与社会再生产这两个维度、四个范畴的基础上区分幽灵工作得以“显现”与“退隐”的动态关系类型(见表2)。

表2 幽灵工作得以“显现”与“退隐”的动态关系

在互联网基础设施的社会再生产维度上,至少存在着两个范畴的人类可见性。其一,通过互联网基础设施的“崇高”来构建人类劳动力的超级可见(hypervisibilities)(39)Holt,J.,Vonderau,P.,“‘Where the Internet Lives’ Data Centers as Cloud Infrastructure,” In Parks,L.D.,Starosielski,N.(eds),Signal Traffic: Critical Studies of Media Infrastructures,Cambridge,MA: MIT Press,2015,pp.71-93.。从国家层面的铁路布局、电力系统、航运网络、水利灌溉等传统基础设施到当前以人工智能、大数据以及超级计算为代表的互联网基础设施体系,作为现代性的表征承载着人类不断进步、以技术实现善治的崇高叙事(40)[美]布莱恩·拉金:《基础设施的政治与诗学》,陈荣钢译,Annual Review of Anthropology,Vol.42,2013,pp.327-343.。在这种宏大叙事中,人类劳动力的可见性是以规模化但相对模糊的方式得以凸显的。如前所述,数据标注基地近几年在国内中西部省份迅速形成的空间集聚以及由此所披露的劳动力储备与需求多达数百万。但在此场景中,人工智能数据标注员群体的形象特点还是相对模糊的,只是以群像的方式镶嵌在人工智能所构建的技术崇高叙事与实践中。数据标注员规模化需求并非暗示人工智能的落后,而是强化人力资源对技术逻辑的认可和崇拜。作为进步主义的象征,相对于崇高叙事的持续“显现”,互联网基础设施所产生的能源消耗与环境问题以及参与其中的人类劳动者在整体上所能获得的社会支持(譬如稳定的雇佣关系、健全的社会保障等)在一定程度上暂时处于“退隐”状态。

其二,如果说幽灵工作的“超级可见”主要还是在宏观以及未来发展的意义上构建人工智能基础设施与人类劳动者群体形象的崇高叙事,那么,幽灵工作的“既定可见”(existing visibilities)(41)Parks,P.,“Around the Antenna Tree:The Politics of Infrastructural Visibility,” March 6,2009,http:∥flowtv.org/2009/03/around-the-antenna-tree-the-politics-of-infrastructural-visibilitylisa-parks-uc-santa-barbara,February 16,2023.Starosielski,N.,“Warning:Do Not Dig:Negotiating the Visibility of Critical Infrastructures,” Journal of Visual Culture,Vol.11,No.1,2012,pp.38-57.则呈现了平台与国家就当前人工智能产业的发展现状所涉及的政策协商、职业承认以及个体转型过程中,凸显的互联网基础设施及其人类劳动力在社会改革与建设中的公共价值。这种可见方式再生产着当前中国语境下人工智能行动场域中多元行动者之间相对稳定的结构关系,即人工智能由平台技术-资本主导、国家政策跟进、地方转型需求而形成的对城乡剩余劳动力的整合与动员。进一步,这种可见方式所“显现”的是幽灵劳动者在社会空间与日常生活中得以“被看见”的实践逻辑,即他们在平台-国家对人工智能产业的协同推进中获得了制度化的职业承认,并经由媒体场域的代理可见性进一步构建为社会边缘个体的成功转型。值得注意的是,这种可见方式及其实践逻辑的背后蕴含着目前处于“退隐”状态中的平台监管与劳动过程,二者如何在当下的人工智能产业中得以“显现”关涉人类劳动力在互联网基础设施技术体系中的公共利益。近年来,国家政策、媒体场域和学术社群已经通过平台监管的强化(譬如《平台反垄断法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等)以及微观劳动过程的系统呈现,逐渐将平台劳动中的人类群体由相对模糊的崇高叙事拉回到既定可见的显现状态。

此外,近年来有关“云端”“云存储”的技术话语进一步抹去了互联网基础设施的技术-物质维度,而对其物质性(materility)的讨论有助于“打破将互联网想象为承诺数据与信息之虚拟空间的思维定势”(42)束开荣:《互联网基础设施:技术实践与话语建构的双重向度——以媒介物质性为视角的个案研究》,《新闻记者》2021年第2期,第39-50页。,进而揭示包括人工智能在内的互联网应用背后人类劳动与数码物(digital objects)(譬如算法、移动交互程序等)“打交道”的技术-社会脉络。在此维度上,让人工智能背后的幽灵劳动者得以“显现”的可见机制主要表现为两种范畴:一是故障可见(disrupted visibilities)。日常生活中的互联网基础设施及其人类劳动往往会被当作理所当然而退居背景位置,但当故障(譬如算法/服务器故障、数据质量问题等)出现时,互联网的物质维度(包括硬件/软件体系、服务器所处的地理环境、互联网技术标准以及人类劳动力等)才会被猛然意识到,由此造成的用户与互联网的“断连”(disconnection)会将人们对互联网运作的虚拟性(virtuality)迷思拉回地面,重新思考互联网的物质基础,进而将包括人类劳动在内的背景要素“显现”出来。二是层叠可见(layered visibilities)。因为互联网“基础设施同时在多个层级上运作,将人与物绑定到复杂的异构系统中,并以与技术功能相对独立的内部化形式运行”(43)[美]布莱恩·拉金:《基础设施的政治与诗学》,陈荣钢译,Annual Review of Anthropology,Vol.42,2013,pp.327-343.。也就是说,互联网基础设施在不同行动者(国家、互联网巨头、软件工程师、硬件设备制造商、互联网普通用户、幽灵劳动者等)中具有不同程度的可见性,这种可见性往往呈现为层叠状态。譬如,位于层叠状态顶端的普通用户通常只能看到互联网基础设施的终端或者界面(如智能手机、移动交互程序App),而“退隐”在界面/终端之下的其他行动者往往是相对不可见的。当前人工智能背后的幽灵劳动者以层叠的方式“退隐”到互联网基础设施的下游,一同“退隐”的其他行动者场域,从技术标准的确立(譬如华为与高通关于5G标准的竞争)、互联网科技巨头的决策过程到软硬件升级(譬如苹果、华为等智能手机科技公司围绕人工智能应用场景所进行的白热化竞争)等过程进一步遮蔽了技术神话之外的人类要素。

六、结语

通过前文三个主体部分的分析与论述,笔者试图跳出基于文本呈现或话语建构的可见性研究路径,倡导把平台劳动者可见性的生成过程置于多元行动者的关系场域中加以考察,由此勾勒人工智能数据标注员可见性的社会-技术脉络与本地化语境。在这个意义上,幽灵劳动者的可见性构建是一个交织着平台与国家、媒体场域和学术社群以及互联网基础设施等多元行动者之间彼此互动、反思与推进的复杂社会过程。

对此,笔者构建了一个基于三种人类劳动可见性的分析框架,并试图明晰不同维度之间的关系模式。首先,幽灵劳动者的社会可见性来自职业承认机制。在中国语境下,这个承认机制蕴含着两个相互联系的技术-社会脉络,即平台-国家的共同在场确立人工智能数据标注员的职业规范以及中西部省份数字产业转型的平台-地方合作过程对当地劳动力资源的动员和结构化调整。其次,媒体场域和学术社群作为社会精英代理着幽灵劳动者的可见性。这种代理可见性既强化了以数据标注为代表的幽灵工作职业认同,同时社交媒体尤其是学术场域在不同程度上揭示了人工智能技术神话背后鲜为人知的劳动过程,以此为呼吁和倡导职业困境的解决争取更多社会注意力资源和公共讨论空间。复次,作为当前互联网基础设施的基本构成,幽灵工作的人类可见性呈现出“显现”与“退隐”的动态关系。不同维度的显现与退隐模式从崇高叙事、公共性、网络断连以及技术物质性等维度立体呈现着幽灵劳动者得以“被看见”但同时也在经历不同程度“遮蔽”过程的社会-技术语境。最后,幽灵工作的三种可见性构建过程相互勾连,并呈现出交叉互动的关系生态。一方面,平台-国家所构建的社会可见性推进着互联网基础设施的普及和深化,“新基建”与“东数西算”等战略布局持续动员并强化着人工智能的劳动力供需安排。平台-国家的共同在场在很大程度上动态调整着互联网基础设施在社会系统中“显现”与“退隐”的动态关系,人工智能背后人类劳动的可见性也在动态变化中。另一方面,媒体场域和学术社群通过不断开掘互联网基础设施背后的人类劳动,促使幽灵工作得以在错综复杂的社会-技术语境中“显现”。这种精英代理模式同时也在反思与建构的双重层面再生产着平台-国家所生成的社会可见性,进而维系着幽灵劳动的职业承认机制。上述三种可见性构建了一种更加本土化和语境化的平台劳动景观,由此所展开的概念分析与理论阐释有助于跳脱平台劳动研究中有关“技术-控制”的主导路径,进一步探索平台劳动背后多元行动者之间既博弈又协商、既合作亦反思的复杂关系实践。