云上车间中的劳动折叠:人工智能数据标注的劳动过程研究

2023-05-24戴宇辰袁冰雨

戴宇辰,袁冰雨

(华东师范大学 政治与国际关系学院,上海 200241)

一、问题提出

根据中国信息通信研究院发布的数据,2022年中国人工智能产业规模为5080亿元人民币,同比增长18%,相关产业链的发展一片繁荣(1)《人工智能产业化应用加速》,2023年3月25日,http:∥www.xinhuanet.com/fortune/2023-03/25/c_1129462982.htm,2023年4月1日。。然而,产业蓬勃发展背后不能掩盖的是人工智能迈向全面自动化的“最后一英里”悖论,即为了完成从“数据”向“智能”的过渡,人工智能技术目前仍然需要许多人力劳动的加持。从本质上来看,人工智能并不是天生的“无所不知”,它在成为“智能”之前,还需要学习大量已经处理好的数据资源,而这些数据均来自人力劳动。同时,在许多人工智能的典型应用场景中,它又往往显得不是那么“智能”,需要引入人力劳动来辅助其完成数据的自动化处理。例如为了校验司机身份,网约车公司优步(Uber)推出的“实时ID检查”技术所依托的不仅是算法主导的人脸识别,还同时需要许多外包的人工劳动者在后台进行实时核验。人力与智能矛盾凸显的“最后一英里”悖论提示我们,为了实现全面自动化,当前人工智能技术的发展仍然需要大量人力劳动作为饲料进行“投喂”。数据标注员即是这样一种“喂养人工智能”的典型职业工种。一般来说,他们的主要工作职责是为网络上不同的图片、语音、文本等数据进行分类标识。这些识别完成的材料将会输入人工智能,成为它学会识别数据的“基础学习资料”。

就雇佣方式而言,目前的数据标注行业大多以数字平台的分包劳动为主,采取按件计费的计酬方式。因而在学理层面,数据标注工作同样属于“平台劳动”的一种。但与学界关注较多的网约车司机、外卖骑手等平台劳动者不同的是,数据标注工的主要服务对象是“算法技术”本身——他们是隐藏在庞大自动化数据流背后的劳动者,而前者虽同样受到算法的管理,但仍然服务于现实中的顾客。玛丽·格雷(Mary L.Gray)和西达尔特·苏里(Siddharth Suri)用“幽灵劳动”(ghost work)一词来概括这样一种藏在自动化与人工智能背后的劳动者:“真正驱动许多手机应用程序、网站和人工智能系统运行的竟是人类劳动力,但我们很难发现——事实上,这些劳动力往往是故意被隐藏起来的。这是一个不透明的雇佣世界,我们称之为‘幽灵劳动’。”(2)[美]玛丽·L.格雷、[美]西达尔特·苏里:《销声匿迹:数字化工作的真正未来》,左安浦译,上海:上海人民出版社,2020年,第9页。“幽灵”一词传神表达出这种劳动新现象的讽刺与自相矛盾之处:不同于传统的劳动环境——工人在轰隆作响的大车间中,共处于同一流水线上,按照规定好的图纸进行协作;对于数据标注工而言,劳动是“孤独”的,他们位居于人工智能产业的后台,从事保障技术自动化的人力辅助工作——因而他们犹如“幽灵”一般隐藏在机器之后,难以被大众察觉。从根本上说,劳动过程“可见性”(visibility)的改变成为幽灵劳动与传统劳动的一大区别,平台对于劳动者、劳动过程、劳动监管等机制可见性的控制成为它的显著特征。在这些数据标注员的工作中,算法取代了监督者、商家和顾客,变成了对劳动者发号施令的一方。人彻底成了技术的延伸。

那么,这样一种隐藏在算法背后的劳动是如何在平台中持续性地生产和维系的?劳动的“幽灵”是如何诞生的?劳动的“幽灵化”意味着劳动者的具体劳动过程在平台时代发生了何种变化?以上问题构成了本研究发问的起点。

二、文献综述

(一)数字技术与劳动过程研究

按照马克思的定义,劳动过程即“劳动者制造使用价值的有目的的活动……也是资本家消费劳动力的过程”(3)《马克思恩格斯文集(第5卷)》,北京:人民出版社,2009年,第215-216页。。劳动过程理论的提出则源于资本家在“消费劳动力”过程中面临的双重不确定性。一方面,对于资本家来说,购买的劳动力如何以及多大程度上能够投入到商品生产中,是他们必须关注的核心问题;另一方面,劳动者也可以随时选择终止雇佣关系,选择为其他雇主劳作。因而就劳动力的流动来说,它同样存在着不确定性的风险(4)Smith,C.,The Double Indeterminacy of Labour Power:Labour Effort and Labour Mobility,Work,Employment and Society,20(2),2006,pp.389-402.。垄断资本主义时期,大量管理手段和科学技术的引入丰富了资本家对劳动力的控制手段。布雷弗曼(Harry Braverman)系统地阐述了泰罗制管理技术对工人的控制方式(5)[美]哈里·布雷弗曼:《劳动与垄断资本:二十世纪中劳动的退化》,方生、朱基俊、吴忆宣、陈卫、张其骈译,北京:商务印书馆,1978年。。埃德沃兹(Richard Edwards)则将资本家对工人的管理控制体系分为简单控制、技术控制、科层控制三个方面,强调了技术对于劳动过程控制的重要性(6)Edwards,R.,Contested Terrain:The Transformation of the Workplace in the Twentieth Century,New York:Basic Books,1979.。此外,劳动控制实现也离不开工人的主体性认同,如布若威(Michael Burawoy)认为资本家可以在意识形态领域“制造同意”,利用如“赶工游戏”的方式来掩盖劳动过程中的劳资冲突,达到劳动控制的目的(7)[英]迈克尔·布若威:《制造同意——垄断资本主义劳动过程的变迁》,李荣荣译,北京:商务印书馆,2008年。。

随着数字和平台技术的发展,劳动的生产过程发生了显著变化:它不再局限于物理意义上的工厂内部,而是可以利用平台技术在任何时刻任何地点发生。同时,劳资双方的社会关系也不再限制在传统的雇佣关系中,各种分包、众包的雇佣形式,以及零工、短工的劳动方式也在平台中出现。从这个角度来看,依赖数字化技术搭建的平台成为新的劳动实施场所与分配主体。“平台劳动”(platform labour)成为晚近新兴的一种特殊劳动形态(8)Van Doorn N.,“Platform Labor:On the Gendered and Racialized Exploitation of Low-income Service Work in the ‘on-demand’ Economy,”Information,Communication &Society,20(6),2017,pp.898-914.。就劳动过程而言,平台的介入一方面以其数据化的方式重新协调和形塑了劳动者的协作方式、时空属性、社会关系(9)孙萍:《“算法逻辑”下的数字劳动:一项对平台经济下外卖送餐员的研究》,《思想战线》2019年第6期,第50-57页;胡杨娟、叶韦明:《移动社会中的网约车——深圳市网约车司机的工作时间、空间和社会关系》,《传播与社会学刊》2019年第47期,第135-165页。,另一方面也带来了资方对劳动组织、监视与控制方式的更新(10)束开荣:《构建数字劳动的物质网络:平台规训、算法协商与技术盗猎——基于“送外卖”的田野调查》,《新闻与传播研究》2022年第9期,第39-58页;李胜蓝、江立华:《新型劳动时间控制与虚假自由——外卖骑手的劳动过程研究》,《社会学研究》2020年第6期,第91-112页。。从理论取径上看,上述数字技术介入劳动过程的讨论仍然延续了布雷弗曼、埃德沃兹等学者提出的技术控制路径,其中,“算法逻辑”——由算法带来的去中心化、多节点化的劳作形态和算法赋予的对劳动者的隐秘监视、自我规训手段——被视为平台管理劳动者的核心原理。

值得注意的是,根据服务对象的不同,平台劳动的从业者可以分为两类群体:一类是服务于人的劳动者,如学界普遍关注的外卖骑手,网约车司机等(11)陈龙:《“数字控制”下的劳动秩序——外卖骑手的劳动控制研究》,《社会学研究》2020年第6期,第113-135页;吴清军、李贞:《分享经济下的劳动控制与工作自主性——关于网约车司机工作的混合研究》,《社会学研究》2018年第4期,第137-162页。。他们的具体劳动形式一般为接收由数字平台分配的客户订单,并在现实世界中完成服务。另一类人则以技术为服务对象。这类群体的劳动不以物理世界的交接为最终完成劳资价值交换的标志,而是把实现技术请求的某项任务视为劳动完成的终点。这一类群体的典型代表如“亚马逊土耳其机器人”(Amazon Mechanical Turk)、“云工厂”(Cloud Factory)等云技术平台中的数据标注员、内容审核员等。他们的主要职责在于对算法所提出的数据请求进行识别、分类、纠错和批注等。作为人工智能之中的“人工”,数据标注员是当前增长迅猛的人工智能产业链的重要一环,为该行业发展提供了源源不断的“燃料”(12)姚建华:《人工智能中的“人工”:众包平台的实践与反思》,《新闻战线》2020年第4期,第75-76页。。

与外卖员、网约车司机不同的是,数据标注员群体的一个典型特征在于,他们的劳动目标是以人机交互为主导诉求的(13)贾文娟、颜文茜:《认知劳动与数据标注中的劳动控制——以N人工智能公司为例》,《社会学研究》2022年第5期,第42-64页。。这意味着他们劳动产品的最终指向是服务于算法自动化目标的某项代码,或者某类指令。也正因为此,相较于外卖员穿梭于城市的大街小巷,数据标注工们往往像幽灵一样藏身于代码之后,在现实生活中令人难以察觉。“幽灵”意味着劳动“可见性”的消失,从劳动过程理论视角来看,正是平台技术的引入成了劳动可见性变化的核心轴承。为了更精确地描述这种“幽灵性”的不同层面,我们将在下文引入对劳动幽灵性问题的理论梳理。

(二)劳动的“幽灵性”

劳动的“幽灵性”向度并非一个全新的问题,可以追溯到“隐形劳动”(invisible labor)、“隐藏劳动”(hidden labor)等近似概念(14)Craig,M.,Poster,M.,Cherry,M.,(Eds.),Invisible Labor:Hidden Work in the Contemporary World,Berkley:University of California Press,2016.。事实上,早在大工业生产时代,许多看似流水线上制造的产品本身也需要依靠熟练技工进行缝补、贴合、烫染等手工工艺的加持。也就是说,这些看似标准工艺流程制造出的产品本身已掩盖了其背后所涉及的关键人类劳力(15)Hatton,E.,Mechanisms of Invisibility:Rethinking the Concept of Invisible Work,Work,Employment and Society,31(2),2017,pp.336-351.。格雷、苏里提出“幽灵劳动”这一概念,指代的是以“亚马逊土耳其机器人”平台里的劳动者为代表的众包工人——他们像“土耳其机器人”中的象棋大师一样藏身于算法之后,无法被人察觉。从本质上来说,两位作者意在强调劳动过程在平台环境中的变化。这些幽灵工作者成了技术自动化的供养者,通过反复的机械标注工作在客观上保证算法的“智能”化(16)Irani,L.,The Cultural Work of Microwork,New Media &Society, 17(5),2015,pp.720-739.。因此就原初理论语境而言,幽灵劳动不是一种新的劳动类型,其主要指称的是平台劳动过程中的视觉关系及其背后折射出的权力结构问题——因而其本质上仍是零工劳动的一种特殊形态(17)姚建华、丁依然:《“幽灵劳动”是新瓶装旧酒吗?——幽灵劳动及其概念的传播政治经济学省思》,《新闻记者》2022年第12期,第30-40页。。

幽灵意味着劳动者具体劳动过程的不可见性,寓意这样一群零工劳动者的劳动过程被“折叠”进了算法的自动化进程之中,普通人完全无法察觉到他们的存在。同样从光学可见性角度出发,谈论幽灵劳动问题的路径亦可延展至近代经济学研究中的“影子劳动”(shadow labor)概念。与格雷、苏里对劳动过程的聚焦点不同,影子劳动者主要指“从雷达消失的/不被主流关注的”(below the radar)的零工从业者。在具体劳作中,他们往往只与以中介形式出现的平台发生联系:平台通过分配雇主下发的任务来安排具体工作。对于劳动者来说,雇主是完全隐身的,他们也被迫承担了来自企业的风险转移(18)Friedman,G.,Workers without Employers:Shadow Corporations and the Rise of the Gig Economy,Review of Keynesian Economics,2(2),2014,pp.171-188.。影子劳动是伴随零工经济出现的特有现象,随着数字技术的发展、互联网平台的遍及,使得这种劳动形式越来越规模化,劳动者的肉身进一步“藏身于屏幕之后”(behind the screen)(19)Roberts,S.T.,Behind the Screen:Content Moderation in the Shadow of Social Media,New Haven:Yale University Press,2019.。

除去上述的两类隐喻用法,对劳动幽灵性问题的探讨可以追溯到早期西方马克思主义代表人物卢卡奇对商品结构之谜的剖析,即“人与人之间的关系获得了物的性质,并从而获得了一种‘幽灵般的对象性’”(20)[匈牙利]卢卡奇:《历史与阶级意识》,杜章智、任立、燕宏远译,北京:商务印书馆,1999年,第149、152-153页。。在卢卡奇看来,彼时资本主义大工业生产方式与科层制管理体制的广泛结合形成了一种普遍的社会趋势:人与人的社会关系被商品与商品的交换关系所替换。进而,这种物与物的关系所形成的结构获得充足的自律性,形成了一种类似幽灵般的抽象控制力,可以反过头来支配其中的个体。卢卡奇以“物化”现象概括资本主义商品结构所形成的抽象统治力,即“人自己的活动,人自己的劳动,作为某种客观的东西,某种不依赖于人的东西,某种通过人的自律性来控制人的东西,同人相对立”(21)[匈牙利]卢卡奇:《历史与阶级意识》,杜章智、任立、燕宏远译,北京:商务印书馆,1999年,第149、152-153页。。从本质上来看,卢卡奇对资本主义劳动所带来的“幽灵般对象性”的指涉并非着力于描绘某类事物的不可见性——质言之,他的关注点在于一种“表象”与“本质”对立的紧张关系。资本主义劳动所建构的普遍社会体系在表象上表现为“庞大的商品堆积”(22)[德]卡尔·马克思:《资本论(第一卷)》,北京:人民出版社,2004年,第47页。,遮蔽了人与人之间的感性交往关系。也正因为此,幽灵性在卢卡奇这里具备了双重的含义:其一是物化结构对于个体的抽象统治力问题,即由资本主义劳动所生产出的异己的、普遍的抽象体系;其二是表象对于本质的遮蔽问题,正是商品交换的遍及掩盖了人与人之间的社会联系。可以说,诸如“原子化个体”的现代人形象只有在商品成为社会存在的普遍范畴的资本主义社会才得以可能。卢卡奇对幽灵性的判断同样适用于我们理解今天作为普遍社会交往中介的“平台”:“幽灵般的对象性”同样建构了不可见的、容纳各种社会关系的平台。它作为一种新型数字技术的呈现方式,以其景观化和技术化的外表,遮蔽了其本质中人与人的交往关系(23)蓝江:《元宇宙的幽灵和平台-用户的社会实在性——从社会关系角度来审视元宇宙》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2022年3期,第10-17页。。

简单总结,围绕幽灵这一术语,存在三种不同层面的指涉:其一是劳动诸要素在光学意义上的“从雷达消失”(below the radar)。这一维度不仅体现在数据标注工这一典型工种中——他们藏身于巨大的自动化机器之后,也体现在各种典型平台劳动者案例中。例如,在外卖骑手的一般劳作中,算法就代替监工重新分配了劳动的控制权(24)姚建华:《作为数据流的劳动者:智能监控的溯源、现状与反思》,《湖南师范大学社会科学学报》2021年第5期,第92-100页。。其二是由自动化“最后一英里”悖论所导致的劳动方式的变化。被机器隐藏的劳动者不仅变得无法被人察觉,而且他们本身的劳动也是为了服务算法的自动化运行而存在的。这导致了一种“人彻底成为机器延伸”的悖论。其三是卢卡奇所言的表象与本质的对立问题。在“幽灵化”的过程中,作为抽象结构的表象遮蔽了事物的本质,并且对其施加抽象的统治力。基于以上思考,笔者在数字技术介入劳动过程的背景下,选取数据标注工这一典型平台劳动者,对人工智能标注的具体劳动方式展开考察,并尝试揭示出其劳动过程所呈现幽灵化的不同向度。

三、研究设计与资料来源

数据标注作为一个特殊职业工种,最早可以追溯至“亚马逊土耳其机器人”平台里的众包工人。近年来国内的一些互联网公司和人工智能公司也纷纷推出了自己的数据标注众包平台,例如百度众测、京东众智、曼孚科技等等,如上数据标注平台基本上都能对图片、视频、文本和语音等数据进行标注,但各自的业务方向各有一定侧重。其中,线上标注平台的管理基本单位一般被称为“公会”。作为数据标注工作中的最小成员集体,每个公会需有自己的“会长”,相当于传统劳动中的“包工头”角色。平台下发的标注任务由公会的会长来完成认领和内部分发。由于线上众包形式的不稳定性,一些人工智能公司也会选择将批量的标注任务外包给成规模的线下数据标注公司进行采集和标注。线下的标注公司与线上的公会工作形式基本类似,由数据标注的需求方指定标注内容和标注平台,在线上平台完成大部分的标注任务。在此意义上,线上与线下的区别只在于标注工是否需要肉身到达公司。据标注公司介绍,在少部分情况下,他们也会使用自己所研发的标注工具完成客户的项目需求。由于条件限制,有时也会将数据存到硬盘中,直接寄送给需求方。

基于以上行业背景,笔者采用质化田野研究,主要使用参与式观察和质性访谈两种研究方法获取研究资料。本研究第二作者在2021年12月—2022年2月间,先后在三个线上数据标注公会(RX公会、BD公会、HT公会)累计田野时长约120小时,每个工作日4-6小时,以及线下数据标注公司(D公司)累计田野时长约110小时,每个工作日9小时,作为“数据标注工”的一员,亲身参与数据标注劳动。其中,线上数据标注公会主要通过网络发帖的方式招揽数据标注工。研究者在百度贴吧“标注吧”回帖应征以后,进入公会会长组建的QQ群进行后续联系和任务分配。而线下数据标注D公司是从2015年起步接触数据采集和数据标注业务,目前有固定员工20余人。D公司作为实体公司,与线上公会相比,承接项目范围更广,同时也会对外分包自己承接的项目。研究者在田野中共参加数据标注项目五项,涉及,数据采集、标注、分类等工作。研究者从事的具体任务包括:道路语义分割、障碍物框选、地下车库标注、动作捕捉采集等等。它们覆盖了目前数据标注项目的基本任务。

在田野期间,研究者同时与数据标注工(5人)、公会会长(2人)、标注公司老板(2人)、标注公司主管(1人)等公司员工各开展了半个小时以上的深度访谈,以及工作过程中的随机访谈。其中,与线上标注公会中的数据标注工以线上电话的方式进行访谈,与数据标注公司的数据标注工以线下方式进行。此外,本研究同时参考了互联网与数据标注有关的新闻报道、调研报告和行业统计数据,以上资料均为本研究提供了背景性知识的支撑。

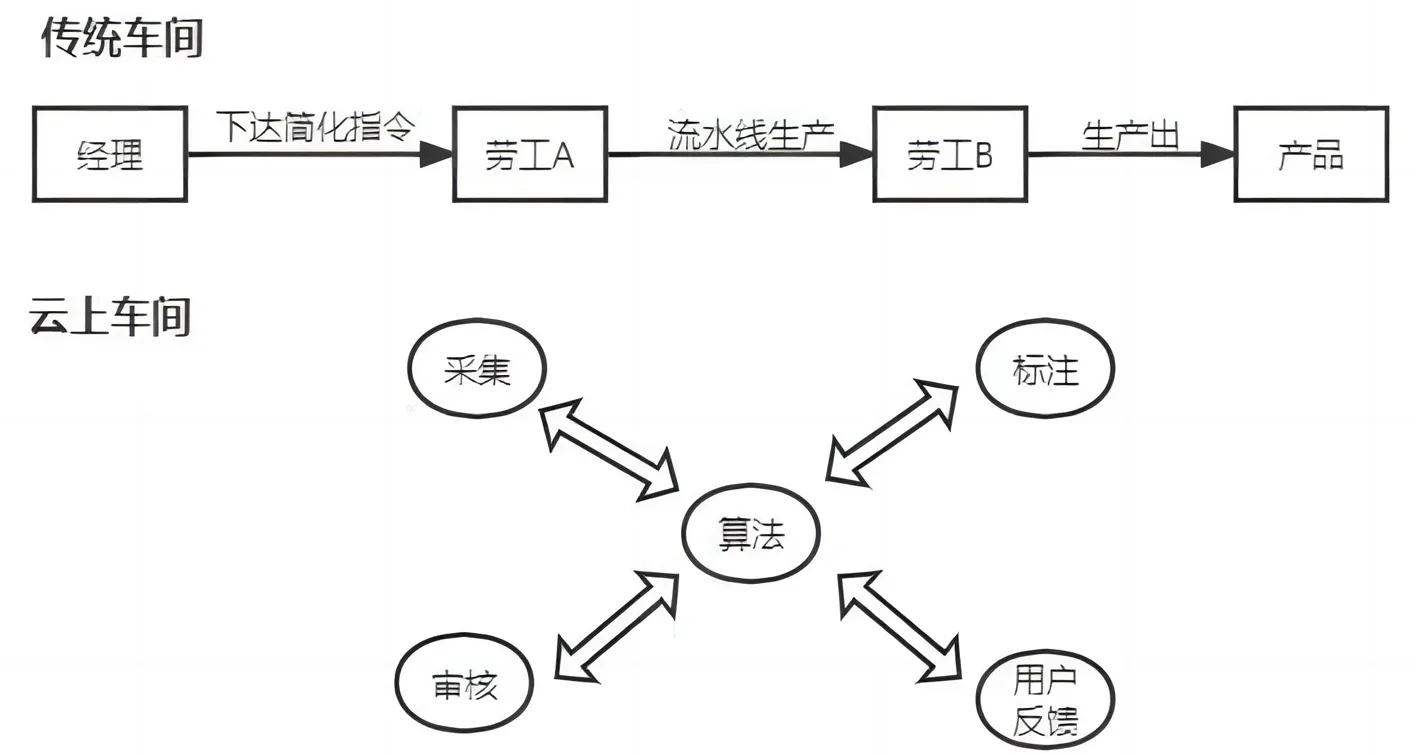

四、“云上车间”:数据标注劳动的生成与维系

劳动“幽灵化”的前提在于劳动环境的变化。与传统热闹的工厂流水线不同,数据标注工的工作环境是孤独的。得益于互联网与平台技术的发展,数据标注工人的大部分工作都可以在数字空间完成,而不需要每天“朝九晚五”地在公司进行定时定点的打卡上班。因而,幽灵劳动的起点依赖于以平台为核心的“云上车间”的出现。如前所述,云上车间的基本管理单位为“公会”,会长成为连接众多标注工和标注平台的最小枢纽,从而在平台中实现更高效的内部协作,“云”传输也更方便实现劳动资料的生产运输。

笔者在HT公会所参与的障碍物框选任务可以说明数据标注生产的大致流程。标注项目主要服务于无人驾驶。标注工需要将道路实拍图片中的车辆、行人进行属性标注(见图1)。圈出图片中的车辆之后,按照项目规定的划分标准,标注车辆的类别(轿车、越野车、公交车、大货车、小货车、面包车、专业作业车、微型车、自行车、摩托车、电动三轮车、人力三轮车、其他、成片车辆)、遮挡率、车辆朝向、截断率、截断位置等等。行人同理。之后标注出图片中的天气状况(晴天、阴天、阴晴之间、下雨、下雪)和道路位置(城区路、高速路)。这些信息将服务于无人驾驶中车辆对道路状况的识别和判断。

除去上述案例中的为事物进行标签分配的“分类标注”外,其他类似的标注任务还包括识别图像的“边框标注”,识别地图和区域的“区域标注”,以及服务于人脸识别系统的“秒点标注”等。当数据标注员完成一项基本的标注任务后,相关数据会提交给提出需求的人工智能模型训练人员。他们会利用标注好的数据来训练出适合算法的模型。标注的质量会有审核员来检验,有时候标注的数据无法在训练师那里得出最优算法模型,此时审核员就会将该任务重新返回给标注工,要求其重新标注。

图1 障碍物框选标注项目实例

线上标注的任务分配一般由作为管理者的会长进行。以研究者的田野实践中使用最多的百度众测平台为例:公会会长从平台领到一定数额的标注任务之后会在公会内部进行再一次的分发。对于线下标注公司来说,有时候为了节省人力和空间成本,也会将任务“外包”或“分包”给其他线上小型标注组织来完成。外包对企业来说意味着用更低的成本换取更多的资源而受到青睐。研究者的田野点之一D公司就有专门的对外联络岗位,老板韩哥称这个岗位为“打电话”。其主要的工作内容就是将D公司已经谈到手的标注项目联络到合适的标注组织分包出去,而D公司自己本身其实也是承包商。这样外包之后再外包的情况在数据标注行业并不算少见。“这种很正常,如果我们自己内部消化不了就会选择外包出去。这样的话他们有生意做,我们有钱赚。其实是双向(互利)的。”(韩哥,标注公司老板)据韩哥介绍,D公司在所在省份属于规模数一数二的公司,平时经常会接到一些比如阿里巴巴、华为之类的大客户。接到的项目较多时,就会采用外包的形式。每外包一次,公会所获得的收益就减少一些,标注工收获的利益就更减少一些。由此一层一层的外包使得标注工无法知道自己的雇主是谁。因此,就劳动者的实际处境来说,平台带来雇主或者用人单位的实际消失,但是工人应当承担的劳动风险却并没有减少。

在传统的资本主义工业生产之中,资本可以通过将工厂搬迁至劳动力更低廉的地区来化解危机。大卫·哈维曾用“时空修复”来描述资本主义在空间层面的扩张,认为空间修复能够部分解决资本自由扩张的界限问题,从而规避马克思所界定的资本主义的内在矛盾(25)[美]大卫·哈维:《资本社会的17个矛盾》,许瑞宋译,北京:中信出版社,2016年。。在数字时代,路途中的货物折损已经完全消失,没有空间上的损耗,重新开辟一个云上车间对平台来说几乎毫无成本。媒介技术的进步推动资本的空间修复能力进入了前所未有的新阶段。包括数据标注产业在内的各种以平台为中介的数字产业,在赛博空间中可以完全不受物理空间限制进行自由扩张,从而为资本的增值服务。同时,网络也可以实现完整的、没有任何损耗的生产资料运输,也不产生租用场地、保障人身安全等额外固定支出。因而以平台为中介的外包、众包等雇佣形式越来越受到青睐。

对于数据标注工的管理而言,云上车间几乎可以实现从认领工作、准备生产材料到完成生产、分发薪资等一系列对传统车间的复刻。与之不同的是,在这个过程中,工厂厂主可以彻底消失,他们对于无法进入云端的劳动工人的肉身在现实生活中的遭遇毫不关心。当标注工的具体劳动过程被选择性地折叠进了这个24小时不间断工作的平台生产机器内,劳动的幽灵在此时诞生(26)“折叠”一词参考了郝景芳在《北京折叠》中描写社会阶层分化使得部分人被选择性地折叠进不同空间的用法。在幽灵劳动的个案中,我们认为被“折叠”的不仅是劳动者本身,同时包括其具体的劳动过程——它成为算法逻辑的某种延伸。。

五、“劳动折叠”:不可见的幽灵诞生

在“云上车间”的新型工作环境中,数据标注工的一次次鼠标点击作为喂养人工智能的“饲料”,被源源不断地生产出来。这一方面使得标注工人的具体劳动呈现为极度单调和机械化的重复操作,另一方面也使得他们的整个劳动过程转化为人工智能技术的“附庸”,被“折叠”进了人工智能的自动化进程中,令人难以察觉。具体而言,这一幽灵化过程体现在三个不同层面:首先是劳动的诸要素“从雷达消失”,在光学意义上变得不可见;其次是劳动协作形式发生变化,劳动者的具体劳动过程是以人工智能的运行逻辑为核心基准的;最后是“表象”对“本质”的抽象控制维度,数字关系遮蔽了劳动者的一般社会关系,且转化为一种抽象统治力。

(一)身体从雷达消失:劳动者、监工与雇主的幽灵化

马克思指出,工具与机器的差别,不仅仅局限在使用动力的类型上——两者更为本质的区别在于机器的去身体化。(27)[德]卡尔·马克思:《机器。自然力和科学的应用》,北京:人民出版社,1978年。马克思所指的去身体化,并不指人脱离机器而存在,而意在表明人的肉身已转化为机器中的一个组成部分,身体在劳动过程中的参与度显著降低。在数据标注劳动中,由于云上车间及其生产机制的存在,劳动者、劳动监工与雇主分别实现了光学意义上的“去身体化”。

劳动者的肉身消失很容易理解。由于标注员主要从事的是服务机器的工作,一般大众对其职业认知往往相当模糊。在访谈过程中我们发现,尽管应聘的是数据标注行业,5位标注工里有3位表示在此前完全没有听过数据标注这项工作。他们是看到公司的招聘信息之后才了解到有这样一类工种存在,“(之前)不知道(这个职业),但是看网上有人说这个行业能赚钱,还能在家,我就想试一试”(成姐,数据标注公会会长)。同时,对于日常使用平台的普通用户而言,“可见的事物”只是界面呈现的程序员整合好的数字编码与操作指令。在社会关注层面,相对于“被凝视”状态的外卖骑手等平台劳动者,数据标注工的职业处境很少被大众所知。直到2019年12月,在人力资源和社会保障部就业培训技术指导中心下发的《关于拟发布新职业信息公示的通告》中,包括数据标注员、内容审核员等群体才被规划为“人工智能训练师”这一新的职业工种。

同时,由于标注工的具体劳作过程是在云上进行的,这使得传统流水线上劳动监工的职业角色不再存在,取而代之的是各种不透明的算法进程。我们在田野中发现,平台所创造的“云上车间”使得数据标注的全流程可以被算法实时记录。更进一步来看,没有了上级监督的数据标注工被算法卷入了另一种形式的同级竞争。在标注过程中,所有人都可以互相看见彼此的工作量与工作时间,了解彼此的生产过程与进度。以研究者在田野中最常使用的B标注平台为例,在个人的项目显示页面,会有项目“风云榜”不断更新显示此项目的参与人数与其他人的工作量。(见图2)

因为“风云榜”的存在,标注工似乎面临着全方位的竞争压力而不敢在生产劳动过程中懈怠。标注工的劳动产品和劳动效率时刻被平台记录,同时,因为榜单中也有其他工友的存在,当自己的速度明显落后于人的时候,标注工也会被迫加快速度。“这种感觉就像是老师站在你身边看你写作业一样,你也不敢抬头,只能赶紧写,老师走没走也不知道,最怕的就是明明就只是偷懒了那么一下,抬头就被老师看见。”(小牛,数据标注工)史蒂文·瓦拉斯(Steven Vallas)和朱丽叶·朔尔(Juliet Schor)形象地将平台比喻为一个牢不可破的“数字牢笼”,对每一位平台中的零工劳动者实施着密不透风的监控(28)Vallas,S.,Schor,J.B.,What Do Platforms Do?Understanding the Gig Economy,Annual Review of Sociology,46(1),2020,pp.273-294.。在云上车间中,工人的每一个动作都会被记录,没有人可以掩盖自己的工作失误。从某种程度上来说,标注工已经通过自我规训的方式将平台和公会的要求内化。作为公会实际控制者的会长无论是否在线,标注工都要保持高效劳动。

图2 “风云榜”显示所有项目参与者的工作量

最后,传统劳动者与雇主的关系也在云上车间中也变得日益模糊:双方的关系被简化成为命令下达与任务提交的指令性关系。在笔者的田野中,最常接触的任务指令就是由平台下发的各种“数据标注题包”。通过评估任务、完成项目、点击提交和领取报酬的方式完成一轮数据标注的工作循环。作为数据标注工的一员,笔者无法也不需要知道雇主是谁;同样,对于提出需求的程序员或者人工智能开发公司来说,他们所见的也只有一整串隶属于数据标注工的数字ID,以及这些ID所提交的已经完成的任务。因此,云上车间的劳动经由数字平台中介,事实上解构了传统的雇主和劳动者的关系,造成了雇主自身的“去责任化”:他不再需要承担传统雇佣关系中诸如劳动者保障、技能提升、培训等各项职责,而只关注具体需求的进度如何。也正是在这个意义上,流水线上的劳动者、监工与雇主的“肉身”在光学意义上消失,藏身于庞大的算法之后。

(二)成为机器延伸的人工:劳动协作的幽灵化

劳动“幽灵化”的第二个层面体现在劳动协作方式的变化。与劳动诸要素隐藏在机器背后不同,“成为机器的延伸”意味着具体的劳动协作将以算法逻辑重新组织。传统车间的生产协作主要依赖线性的生产链条,工人可以依据一定的流水线模式进行分工和协作。而在云上车间中,平台通过数字技术打破物理空间的局限,对各个生产环节进行了直接的拆分。标注工的整个生产流程围绕着算法需求这样一个“核心”来进行多“边缘”同时协作。也就是说,“核心-边缘”的网络层级化劳动分工(29)徐景一:《算法主导下的平台企业劳动关系与治理路径》,《社会科学辑刊》2021年第5期,第166页。取代了传统的流水线作业模式。(见图3)

“核心-边缘”的层级化体系首先体现在,云上车间的劳动分工存在着以算法逻辑为核心的“概念劳动”与“执行劳动”的分离。按照布雷弗曼的说法,泰罗制管理技术的引入使得作为管理者的经理极大地掌握着劳动的控制权:管理者主要负责对工作流程的概念分类,普通工人只需直接执行管理的命令而无须理解其技术内涵(30)[美]哈里·布雷弗曼:《劳动与垄断资本:二十世纪劳动的退化》,方生、朱基俊、吴忆宣、陈卫、张其骈译,北京:商务印书馆,1978年。。在数据标注劳动中,算法取代了传统车间中经理对“概念”的垄断,成了对工人发号施令的一方。在“执行”层面,数据标注工的劳动分工首先被转换为包括数据采集、数据标注、数据审核、提交与反馈几个环节,每一个环节都被简化为轻点鼠标、框选目标、点击提交等重复性劳动。其次,对于标注工的劳动技能提升来说,每一个标注工上岗之前都要经过培训-试标-考核三个环节,考核通过,确认熟悉规则之后才可以正式上岗工作。第一次培训通常都是看视频,视频中讲解的人通常是某个标注项目的工程师或负责人。在研究者的田野实践中,这类培训视频通常不进行任何劳动技能方面的介绍。面对复杂繁多的规则,讲解人几乎不解释“为什么”,比如哪些是遮挡,哪些属于截断,哪些标注地点应该画在框内等等。对标注规则的理解和把握都掌握在作为需求提出方的技术工程师手中,标注工被边缘化为需求的附庸,失去了在标注中的劳动控制权。

图3 “核心-边缘”的生产机制

“核心-边缘”的结构同时使得算法掌握了劳动节奏的主导权。其中,数据标注工的具体劳动时间被平台的算法时间所形塑。在此前的研究中,数字资本对劳动的时间控制有两种方式:一是将不同地点的劳动力聚集在同一个虚拟空间中,形成劳动时间的同步化;二是移动传播技术实现数字劳工们“自由灵活”的办公,打破了劳动实践与休闲时间的界限(31)吴鼎铭、胡骞:《数字劳动的时间规训:论互联网平台的资本运作逻辑》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1期,第115-122页。。车间的云端化不仅使得上述劳动时间的控制得以可能,在数据标注工的具体劳动中,还存在着依照平台的算法时间,而非自然时间或社会时间开展劳动的第三种时间控制方式。在研究者进行田野实践的B平台上,每个项目都有着自己的劳动时间倒计时,而这个时间只在工作日的早上9点到晚上6点之间流动,标注工称之为“走时间”。也就是说,如果当天上午9点钟标注工甲打开了一个新标注题包A,那么此公会所有此项目劳动者都要在倒计时9小时(也就是当晚6点)之前结束在题包A中的标注。倒计时结束,题包会自动回收,没有标注的题会被视为不合格而被审核方打回。如果大家在下午4点就结束了题包A的标注并完成提交,平台会自动下发题包B,重新开始倒计时,但B的倒计时将会在当天晚上6点的时候停止倒计时,而到了第二天早上9点继续开始倒计时,B题包真正的截止时间也就在第二天的下午4点。此时,劳动者必须根据技术的特点动态调整自己的工作节奏。依据平台“走时间”的特点,想要多做工作、继续劳动的劳动者就会选择在即将结束当天的任务时打开新的题包,从而继续延长自己的劳动时间、做更多的工作。但是,这样的走时间也在某些时刻成为劳动者的阻碍,比如当某个题包异常复杂,难度突然增大,9个小时内无法完成全部的标注,标注工与会长就可能会被扣掉相应的绩效,以示为劳动效率低下的责罚。在此意义上,以平台算法为核心的管理者通过时间设置控制了劳动者劳动实践中的节奏,处于边缘地位的劳动者不得不配合由平台制作出的劳动倒计时进行劳作。

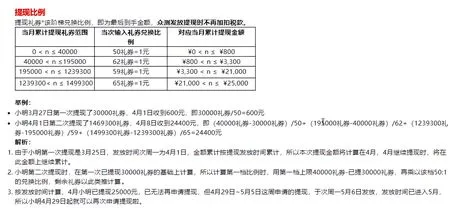

核心-边缘的结构也使得平台算法获得了对劳动产品的绝对议价权。与工厂中按天结算的合同工不同,大部分数据标注工的报酬采纳的是众包式案件计费模式。在平台中也就形成了以平台规则为核心的特有奖惩方式。标注工通过标注量来计算自己的薪酬,但这种订单和薪酬并不是即刻产生、即时支付的,平台会采取礼券兑换和礼券提现的方式来进一步主导报酬兑现。标注工通过标注劳动获得的首先是平台所给的礼券,一个礼券能获得多少人民币,何时能够提现等规则完全掌握在平台手中(见图4)。在研究者进行田野实践的B标注平台上,起步价为50个礼券可以兑换1元人民币。但是,兑换金额一旦超过800元,平台就更换新的兑换标准,即达到62礼券才可以兑换1元,这也就意味着薪资一下子缩水约20%,除非能够达到更高的薪资才可以换回来。这也就激励着公会拼命地多劳动打破第二阶梯,达到更高一层的礼券兑换,获得更高的收入。通过这种复杂而精巧的计算方式,劳动者对自己薪酬的掌控权部分转移到了平台算法手中。

图4 B平台礼券提现规则

总结来看,数字技术对劳动协作过程的控制,是通过以算法为核心的层级化劳动体系来实现的。处于核心位置的算法把原有的数据标注生产流程中的采集、标注、审核、奖惩等流程进行模块化的拆分,使得原有的线性生产流程变成围绕着平台而展开的各种模块。人力劳动围绕着算法逻辑展开,劳动者身处技术所设定的秩序和分配方式中,并根据技术的条件改变自己的劳动时间安排,由此“劳动变成了机械化和合理化的重复……这使得人类劳动越来越像机器”(32)Gehl,R.,Reverse Engineering Social Media:Software,Culture,and Political Economy in New Media Capitalism,Philadelphia:Temple University Press,2014,p.58.。作为机器延伸幽灵的劳动由此产生。

(三)打造“第二人生”:社会关系的幽灵化

“幽灵”不仅意味着单向度的凸显和隐藏,它同时指向的是一种遮蔽的关系性。在云上车间的劳作中,由于劳动者、监工和雇主彼此的“不可见”,传统的社会关系逐渐被数据掌控、管理和安置,并由此形成了各种未经协商的数字关系。

首先,劳动者与雇主的关系呈现为非个人化的数字ID与请求提出者之间的关联。由于标注工劳动任务的提交是通过“应用程序接口”(application programming interface,API)完成的,使得标注工个人的主体性特质与其数字分身相分离。一方面,作为请求提出者的雇主无法与劳动者实际接触,而只能通过数字ID界面所展示的过往任务量、评价等指标抽象地理解劳动者;另一方面,许多标注工也因此采取了申请多个ID、在多个公会同时打工的策略。在研究者的田野实践中,研究者就申请了两个不同的ID,分别在两个不同的公会,以便在一个项目还没有收工结算时研究者就可以开始新项目的劳动。在算法创造的云上车间里,雇主与劳工的关系不再固定于一对一或者一对多,而是呈现出基于量化需求和量化产能的匹配组合状态。任务的发出和完成从传统的“一手交钱一手交货”,变成了全流程数字化的生产与回收。从某种程度上来说,传统的雇佣关系被数字之间的匹配关系所遮蔽,雇主与劳工只要分别与算法建立联系,劳动即可达成。同时,API作为基本的交互界面也使得管理人员面对的不再是一般意义上的被雇佣者,而是各种“人类API”(33)Hammond,S.,Amazon’s Mechanical Turk is the Human API,https:∥www.stighammond.com/watson/2005/11/amazons_mechani.html,2005.。这导致他们很容易形成一种对数据标注工的“理想化形象”(34)Irani,L.,The Cultural Work of Microwork,New Media &Society,17(5),2015,pp.720-739.。其中,标注工的身份往往与“自由劳作”“弹性工作”“自主选择”等新型劳动者的认知挂钩。

其次,数字关系的遍及使得传统劳动环境中的工友关系基本消失。云上车间的劳动者通常是“孤独”的,标注工在面对电脑标注中只能听到鼠标点击的声音。一项任务提交并通过审核后,劳动者往往无法知道自己处于何种分工与协作关系之中。同一个云上车间中的工友很可能从来没有见过面,也就无法出现传统工作场所中工人联合所形成的“结构性谈判力量”,即“工人在经济系统中所处的位置所产生的一种力量”(35)徐景一:《算法主导下的平台企业劳动关系与治理路径》,《社会科学辑刊》2021年第5期,第167页。。从这个意义上来说,劳动的幽灵化带来的是一种传统社会关系的“抽象化”,经典车间中工人与雇主、工人与工人的社会性关系被数据化的进程逐渐抽象为一种由算法所掌控的数字关系。或者更为精确地说,数字标注工的处境体现为“数字关系与劳动关系相互融合……既存的劳动关系正在这一进程中被平台所否定”(36)Couldry,N.,Mejias,U.,The Costs of Connection:How Data is Colonizing Human Life and Appropriating it for Capitalism,Stanford:Stanford University Press,2019,p.13.。

最后,数字关系和社会关系的矛盾更鲜明地体现在“高科技与低智能”这一职业认知矛盾中。在数据标注工原先的生活经验中,大众媒体处处宣扬的是人工智能技术光辉的一面,“科技改变生活”的神话充斥四周。但在真实的数据标注劳动中,标注工面对的恰恰是各种“人工非智能”(artificial unintelligence)(37)Broussard,M.,Artificial Unintelligence:How Computers Misunderstand the World,Cambridge:The MIT Press,2019.的现实。除了使用数字技术平台外,这些单调重复的劳动与其他劳动密集型产业没有区别。在亲戚朋友眼中,他们可能是坐在办公室里办公,不用风吹日晒,与“高科技白领”一样高薪且体面;但在实际的劳动过程中,劳动者却时常抱怨着工作的机械重复,“很容易被取代,今天来一个明天走一个,谁又能希望干这个干一辈子呢”(圆圆,数据标注工)。也正因为此,全面自动化的来临并没有完全替代原有的人类劳动,而只是将劳动进行了重新安置。对于劳动者来说,旧有的职业认同逐渐走向失效。幽灵劳动颠覆了“传统诸如蓝领与白领的职业阶层的划分……从而结构化了一种未来的工作生态”(38)Zyskowski,K.,Milland,K.,(2018).A Crowded Future:Working against Abstraction on Turker Nation, Catalyst:Feminism,Theory,Technoscience,4(2),2018,p.2.。

数字关系的抽象统治力体现在它打破了现存社会关系并按照算法的逻辑进行重新整合。在现实世界之外,数字技术可以为我们创造出与既有社会关系不同的“第二人生”。同样,标注工也可以通过API交互与多个数字ID的申请,创造出多个“第三人生”“第四人生”。人与人的连接变成数字与数字的层层叠加。算法的逻辑将所有的生产与分配、雇佣与被雇佣、个体与个体、个体与社会之间的连接都进行了抽象替换。以优化算法为最终目标的数据标注工作,最终在算法的统领之下成了被隐藏的幽灵。

六、总结和讨论

数字技术的遍及使得平台日益成为日常生活中一个重要的基础性设施。这也带来了诸如“平台劳动”“零工经济”等新的劳动雇佣形式的出现。从根本上说,平台所拥有的“去中心化”优势形塑了既有的物理劳动过程:劳动不再需要像过去一样依赖封闭的工厂车间,而是被直接转嫁至云端——轻点鼠标的工人同样可以完成传统的流水线作业。因此我们可以认为,平台本身成为一个数字化的生产工厂,重塑了生产过程中的各种社会关系(39)Gandini,A.,Labour Process Theory and the Gig Economy,Human Relations,72(6),2019,pp.1039-1056.。在此视角下,除去学界业已讨论颇多的典型平台劳动者之外,平台对劳动过程的另一个显著改变在于部分劳动呈现出一种“幽灵化”的状态:首先,工厂车间的云端化成为幽灵劳动诞生的前提。以“公会”为核心形式的众包式、分包式网络可以完成从认领工作、准备生产材料到完成生产、分发薪资等一系列流程的组织。其次,可见性的改变是劳动幽灵化的核心轴承,平台技术通过对可见性的精巧控制,实现了劳动者与监督者肉身的实际消失。进而,劳动的协作也不再是人与人之间的流水线生产,而变成了机器安排下的技术延伸。最后,以平台为中心的数字关系本身也呈现为一种幽灵般的抽象结构,它遮蔽了传统的社会关系,使得劳动者的职业认同显得矛盾重重。

也正是在这个意义上,我们使用“云上车间”和“劳动折叠”两个关键词去描述平台中幽灵劳动的生产与维系过程。“云端”的意向不仅暗示出生产资料和劳动产品的流动在数字空间完成,更进一步来看,它“充当了一种认识论框架,一种知识形式”,用以说明现实世界的所有活动正在按照数据化的方式被重新结构化(40)Couldry,N.,Mejias,U.,The Costs of Connection:How Data is Colonizing Human Life and Appropriating it for Capitalism,Stanford:Stanford University Press,2019,p.13.。同样,“折叠”也不单单表明的是某些特定劳动要素在光学意义上的消失(41)Weidhaas,A.D.,Invisible Labor and Hidden Work,in Scott,C.R.,Lewis,L.K.(Eds.),The International Encyclopedia of Organizational Communication, London:Wiley,2017,pp.1-10.,更为重要的是,它暗示出劳动者的“技术空心化”问题正伴随人工智能的发展愈演愈烈(42)王潇:《技术空心化:人工智能对知识型员工劳动过程的重塑——以企业电子研发工程师为例》,《社会发展研究》2019年第3期,第84-102页。。数据标注工不需要具备任何特定的劳动技能,他们的工作内容与协作方式也是以软件程序的模块化逻辑为基础进行划分的。他们不再是算法运行进程中的“掌控者”,而成为算法的“附庸”。“在这一劳动过程中,管理者通过认知标准化、认知反馈、认知加速等环节,以监督学习的方式,推动劳动者认知系统的转变,使其与机器相耦合”(43)贾文娟、颜文茜:《认知劳动与数据标注中的劳动控制——以N人工智能公司为例》,《社会学研究》2022年第5期,第45页。。这些劳动者生产过程的变化向我们揭示出一种新型的“人-机关系”和社会关系,正在人工智能迈向全面自动化的大背景下逐步构型。马克思曾断言大工业生产的技术基础源于“机器生产机器”(44)《资本论》(第一卷),北京:人民出版社,2004年,第441页。——我们是否也可以认为,人工智能自动化的真正基础应当呈现为“(部分)人类服务机器”的新型现代社会关系样态?

同样值得注意的是,尽管云上空间的劳动控制无所不在,聪明的劳动者依然没有停止主体性的反叛。除去前文所提到的双开数字ID等方式外,在具体的劳动操作中,工人们也经由自己的操作“策略”来实现更高效的操作和生产。例如在打开标注页面的操作台后并不按照最初的工作页面设计的技术逻辑以图的顺序来标注,而是按照自身的标注习惯以属性来标注;标注任务交给工人后,其具体完成方式不止于最初设计师安排的流程和框架,而是通过与其他标注员的合作共同完成等。换句话说,即使是在严格的监视与控制之下,使用技术的劳动者依然可以创造性地革新某些技术手段来使得他的生产过程变得相对灵活可控。

事实上,人对算法控制的反抗在许多个案中都曾出现。就像有人去策略性地调试谷歌的网页评级算法那样,用户对算法使用方式的不同——抵抗、颠覆、创造性使用,也会潜在地对算法产生影响(45)Gillespie,T.,The Relevance of Algorithms,In Gillespie,T.,Boczkowski,P.J.,Foot,K.A.,eds.,Media Technologies:Essays on Communication,Materiality and Society,Cambridge:The MIT Press,2014,pp.167-193.。彼时卢卡奇对作为幽灵般控制力的物化结构的一个基本判断在于:社会生活的普遍物化趋势同时可以塑造与之相适应的主体性形式,即劳动者的“物化意识”——他们的活动“越来越多地失去自己的主动性,变成一种直观的态度”(46)[匈牙利]卢卡奇:《历史与阶级意识》,杜章智、任立、燕宏远译,北京:商务印书馆,1999年,第156页。。那么,在追求人工智能全面自动化的今天,这些幽灵劳动者的“数字意识”(47)Fuchs,C.,History and Class Consciousness 2.0:Georg Lukács in the Age of Digital Capitalism and Big Data,Information,Communication &Society,24(15),2021,pp.2258-2276.又将为何?我们应当如何图绘出他们对于算法的诸种反抗性实践?这些都可以构成我们未来关注的主题。