药学干预对青少年抗精神病药物用药依从性的影响

2023-05-05杨国瑛冯健超陈淑清

杨国瑛,冯健超,陈淑清

儿童精神障碍指儿童和少年期(18岁以下)的各种行为异常和精神疾病[1]。调查显示,目前全球范围内青少年心理健康问题较突出,儿童精神障碍发生率居高不下,并呈上升趋势,影响儿童健康与成长[2]。精神分裂症、抑郁症及注意缺陷多动障碍等儿童精神障碍部分可延续到成年,成为影响终身的慢性疾病[3]。调查显示[4],药物是治疗儿童精神障碍的重要手段,且部分患儿可能需终身用药,常用药物包括抗抑郁药、抗精神病药及镇静安眠药等,尽管可改善患儿症状,但药物不良反应发生率较高,影响患儿治疗依从性及耐受性,如何提高儿童精神障碍患儿依从性成为当前研究的热点[5-6]。药学干预是对医师处方的规范性进行监测,对长期药物治疗方案的合理性进行干预,并对处方的适宜性、安全性和经济性进行干预[7]。本研究以广东省江门市第三人民医院门诊就诊或住院治疗,服用至少一种抗精神病药物患儿及其家属(监护人)为研究对象,观察青少年抗精神病药用药依从性药学干预效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2020年9月—2022年3月于广东省江门市第三人民医院门诊就诊或住院治疗,服用至少一种抗精神病药物患儿及其家属(监护人)100例为研究对象,采用随机数字表法分为观察组和对照组,每组50例。观察组患儿男15例,女35例;年龄13~17(14.42±3.31)岁;病程1~57(24.42±3.71)个月。对照组患儿男20例,女30例;年龄12~17(14.24±3.12)岁;病程1~58(24.29±3.65)个月。2组临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究获得医院伦理委员会批准,患儿家属签署同意书。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)年龄12~17岁,且患儿服用抗精神病药≥1个月;(2)患儿服药≥1种抗精神病药物;(3)患儿及家属具有基本的中文读写能力,正常的理解和表达能力,沟通交流无障碍。排除标准:(1)严重语言、听力、视力及智力障碍者;(2)患儿及家属认为难以配合的其他情况;(3)放弃治疗或中转上级医院者。

1.3 方法 (1)对照组提供常规门诊用药交代等诊疗服务。完善患儿相关检查,评估身体状态,根据医嘱方法使用药物,叮嘱患儿及家属每天、每种药物的使用剂量、频次,针对患儿或家属提出的问题给予解答。但不主动开展其他相关药学服务干预,亦无临床药师服务[8]。(2)观察组提供门诊诊疗服务和药学干预服务。服务内容包括药学门诊个体药学咨询及教育、微信用药教育、抖音视频网络药学知识宣教等,具体方法如下。以药师为主导对影响患儿用药依从性的可控因素(影响因素包括如害怕出现药物副作用、忘记服药、认为疾病好转、认为药物疗效不好、经济原因及不知道需长期坚持服药等)进行用药教育等药学干预;提供口头教育和定期培训,说明用药目的和用药的注意事项,解答患儿用药疑虑,增强患者对药物及疾病的了解,且学会正确使用药物的方法,包括提供信息、支持服务和资源,增强患儿坚持最佳治疗方案的信心;以家庭为单位记录患儿的参与次数。①通过我科建立的“药学门诊”平台,为患儿及家属提供个体化的药学咨询及教育,强化患儿家属的健康教育,说明患儿目前的治疗效果、后期的治疗方案、继续遵医嘱用药的依从性,积极鼓励家属给予患儿更多的理解和同情,帮助患儿树立战胜疾病信心;②通过我科建立的“精神药学”微信公众号,每周向监护人推送疾病的用药相关科普知识;每月加强患儿血药浓度监测,并根据监测结果提出个体化的给药方案;③借助抖音视频的形式,借助互联网平台优势,广泛快捷地传播药学知识;对患儿用药过程中的不良反应进行预防和干预。干预3、6个月对2组患儿效果进行评估。

1.4 观察指标与方法 (1)用药依从性:干预3、6个月采用Morisky依从性量表对2组患儿依从性进行评估,量表总分8分,8分为依从性高,6~7分为依从性中等,<6分为依从性低。依从率=(依从性高+依从性中等)/总例数×100%[9-10]。(2)药物不良反应:记录2组干预6个月期间恶心呕吐、腹泻便秘、肝肾功能异常、头晕嗜睡及体质量波动发生率。(3)疾病与用药知晓率:干预6个月后采用通用知晓率调查问卷从疾病诊断、发病时长、就诊时长、有无共病、对疾病了解程度进行评估,各项总分100分,≥90分为知晓[11]。

2 结 果

2.1 用药依从性比较 观察组患儿干预3个月和6个月用药依从率高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 对照组与观察组用药依从性比较 [例(%)]

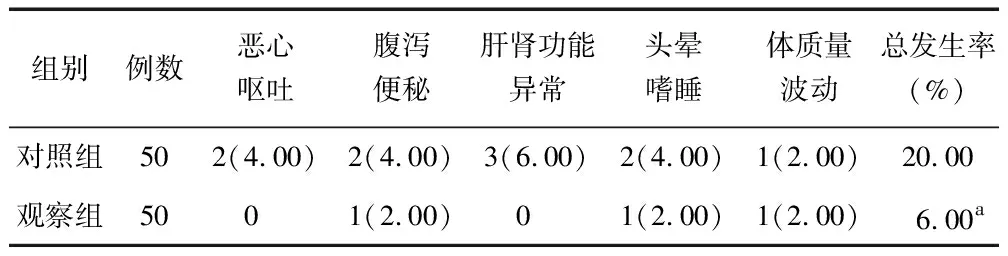

2.2 药物不良反应比较 观察组干预6个月期间恶心呕吐、腹泻便秘、肝肾功能异常、头晕嗜睡及体质量波动总发生率为6.00%,低于对照组的20.00%(χ2=4.332,P=0.037),见表2。

表2 对照组与观察组药物不良反应比较 [例(%)]

2.3 疾病与用药知晓率比较 观察组干预6个月后疾病诊断、发病时长、就诊时长、有无共病知晓率及对疾病了解程度均高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 对照组与观察组疾病与用药知晓率比较 [例(%)]

3 讨 论

目前,儿童精神障碍患儿药物治疗的种类与成人基本相同,且随着临床药物的不断发展,抗精神病药物普遍用于各种儿童精神障碍治疗中,包括精神分裂症、抑郁症、双相情感障碍、破坏性行为障碍及注意力缺陷多动障碍等[12-13]。但由于儿童时期正处于发育阶段,发育尚未完善,成长速度快、发育过程中的变化,不仅影响治疗效果,亦增加药物不良反应发生率,从而影响儿童治疗依从性[14-15]。

从大的角度来说,依从性指患者对药物的接受程度,对用药依从性较差患者,由于未按照医嘱服用药品,常伴有危及治疗结果的行为,如未按处方取药、服药剂量错误、服药时间错误、漏服或过早的停止服药等[16]。而本研究首次将药学干预用于青少年抗精神病药物中,结果显示,观察组患儿干预3个月和6个月用药依从率高于对照组,表明药学干预可提高青少年抗精神病用药依从性,利于患者恢复。Zhdanava等[17]研究表明,用药依从性是影响治疗成败的重要因素,如何提高患者依从性成为当前研究的热点。药学干预可从药学门诊个体药学咨询及教育、微信用药教育、抖音视频网络药学知识宣教等不同的角度进行干预,同时,干预过程中以药师为主导,可充分发挥药师的专业性,借助不同的药学宣教,使患者及家属对药物治疗的目的、药物治疗过程中的注意事项有全面的认识和了解,预防药物治疗过程中可能出现的不良反应[18]。本研究结果显示,观察组干预6个月期间恶心呕吐、腹泻便秘、肝肾异常、头晕嗜睡及体质量波动总发生率低于对照组,表明药学干预可降低青少年抗精神病患儿不良反应发生率。药学干预对患者有利,同时对临床药师亦具有良好的作用[19]。临床药师通过加强患者及家属药学服务,能让药师及时发现自身存在的不足,不断学习、更新自身的数据库,逐渐提升药学自身专业技术水平和临床服务能力,有助于提高患者及家属相关知识知晓率[20]。本研究结果显示,观察组干预6个月后疾病诊断、发病时长、就诊时长、有无共病知晓率及对疾病了解程度均高于对照组,表明药学干预可提高青少年抗精神病患儿及家属知晓率。

综上所述,药学干预用于青少年抗精神病药物治疗中可提高患儿用药依从性,降低药物不良反应发生率,提高疾病与用药知晓率,值得推广应用。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。