落实核心素养发展 优化学科育人方式

2023-05-05周鑫森祝维男

周鑫森 祝维男

摘 要:以“函数的概念和图象”一课的教学为例,在“函数变量说”的基础上尝试用集合和对应的语言定义函数概念,对如何在课堂教学中优化学科育人方式进行了探索.

关键词:核心素养;函数的概念;学科育人

一、教学内容解析

函数是高中数学中的核心概念之一,函数概念的形成与发展凝聚着数学家“前赴后继”的努力. 在“函数变量说”的基础上,本节课尝试用集合和对应的语言来定义函数概念.

本节课是苏教版《普通高中教科书·数学》必修第一册(以下统称“教材”)第五章的起始课,是一节概念课. 学生学习函数知识会经历四个阶段:第一阶段是在初中,学生学习了初步的函数知识;第二阶段为本章即将研究的函数的概念与性质;第三阶段是研究指数函数、对数函数、幂函数、三角函数等具体的函数模型;第四阶段是对在数列、导数及其应用、概率等内容中涉及的函数知识的学习. 函数在物理、化学、生物等领域也有着广泛的应用. 之后我们还将继续研究函数的表示方法和性质.

本节课从初中函数知识出发,利用集合与对应关系,对函数的概念进行再认识. 重点是从具体情境问题中归纳出函数的三个共同要素,建立函数的概念,让学生完成“从事实到概念”的认识过程.

二、教学目标设置

根据《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》对“函数的概念”的要求,确定教学目标如下.

(1)经历概念构建的过程,抽象出函数的概念,形成函数概念的基本结构,体会函数是描述变量之间依赖关系的数学模型.

(2)通过自主探究、合作交流,提高发现和提出问题、分析和解决问题的能力.

(3)通过学习,提升数学抽象和数学建模素养,认识概念发展的价值,培养勇于创新的科学精神,提高学习兴趣.

三、学生学情分析

本节课的授课对象为江苏省某高中高一年级的学生,其具备较好的知识基础和学习能力. 学生通过初中阶段的学习,有了一定的函数知识基础,对一次函数、二次函数、反比例函数等具备一定的处理经验. 依托具体函数模型,学生具备理解“函数是在一个变化过程中变量之间存在依赖关系与对应方式”的能力.

但是初中阶段研究的函数没有交代自变量取值范围的习惯. 学生之前接触的函数对应关系的表示形式多样化,但缺乏对对应关系本质理解的思维方式. 函数的概念文字多,包含的逻辑用语多,抽象的概念高度符号化、形式化,学生不具备相关数学素养.

基于以上分析,确定本节课的教学难点是对对应关系本质的理解和函数概念的抽象形成过程.

为了突破这些教学难点,本节课以情境引入增强学生研究的兴趣,用问题驱动学生合作交流,展示思维过程. 通过信息技术辅助实现抽象内容可视化,静态内容动态化,促进学生理解.

四、教学策略分析

从教与学的现实出发,确定本节课采用如下教学策略.

本节课以教师为主导、学生为主体、概念构建过程为主线,以发展数学核心素养、促进真学习为主旋律. 确定教学路径如图1所示.

[第三次抽象][第一次抽象][第二次抽象][目标][明线][暗线][现实问题][数学概念] [情境引入][例证分析][概念辨析][概念应用][归纳特征][抽象概念] [图1]

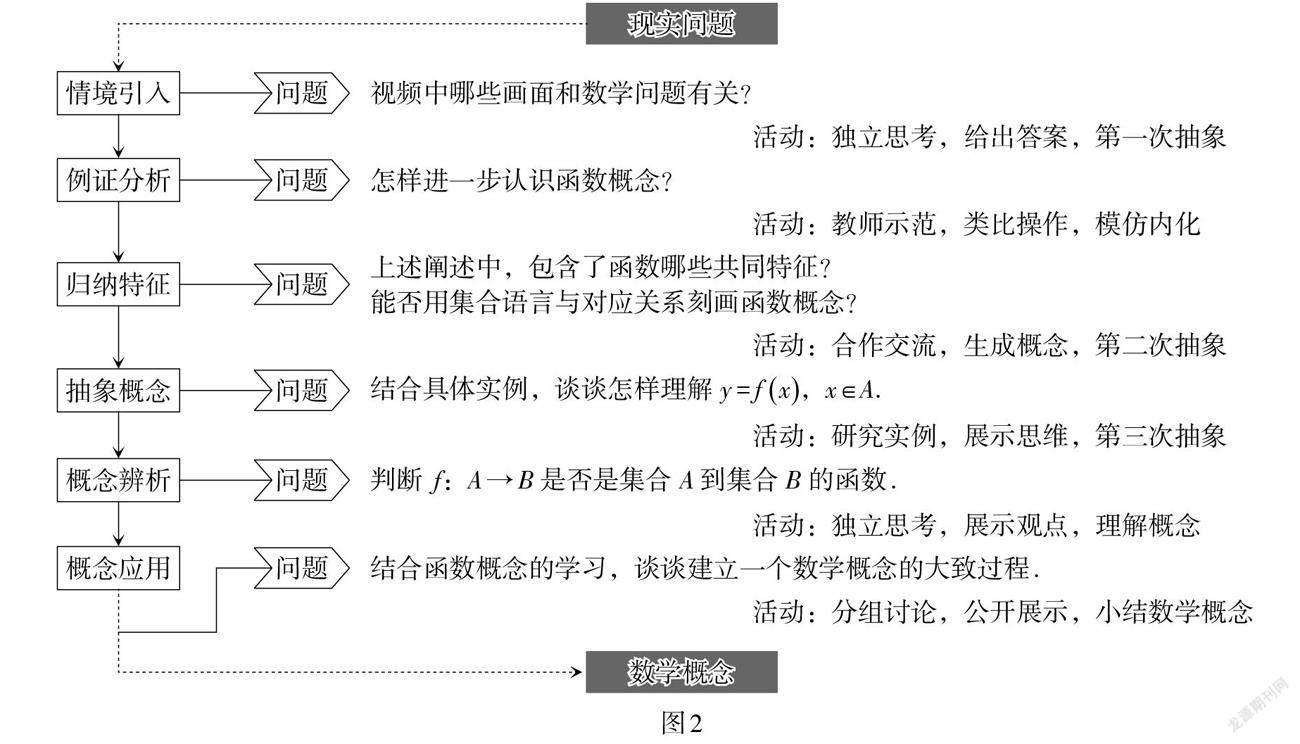

本节课采用基于问题串的讨论交流教学模式(如图2),以问题引领活动,课堂活动形式多样,既有个体的观察、分析与思考,也有小组的合作、交流与展示.

教学中关注学生在探究过程中暴露的数学思维,鼓励不同层次的学生通过多种方式展示自己的观点,教师及时给予多元评价,提供适当的帮助.

五、教学过程设计

根据本节课的结构特点和目标设置,将教学过程设计为以下五个主要环节. 旨在为学生从现实生活出发概括和领悟函数概念搭建“脚手架”.

1. 创设情境,提出问题

播放“中国载人航天工程立项实施30周年”视频,彰顯社会主义建设伟大成就,激发学生探索知识的兴趣,立德树人.

学生从视频中的现实问题中抽象出三个数学问题,贯穿概念研究的全过程.

【设计意图】通过数学史的引入,了解函数概念发展的历程,引出函数再认识的必要性,明确研究问题的方向.

引言:华罗庚有言,宇宙之大,粒子之微,火箭之速,化工之巧,地球之变,生物之谜,日用之繁,无处不用数学.

问题1:观看视频,你能从中发现哪些数学问题?

师生交流,并提炼出三个数学问题情境,分别为2022年上半年我国航天发射次数的表格,天宫实验中冰墩墩匀速直线运动的解析式[s=0.3t,] 以及太阳黑子活动次数的拟合曲线.

【设计意图】引用华罗庚的名言让学生体会数学无处不在,生活中处处有数学.“中国载人航天工程立项实施30周年”视频彰显了社会主义建设的伟大成就.

问题2:以上问题都与数学中的什么知识有关?为什么?

师生交流:它们都是函数问题.

追问:初中阶段的函数概念是怎样表述的?

一般地,在一个变化的过程中,如果有两个变量[x]与[y,] 并且对于[x]的每一个确定的值,[y]都有唯一确定的值与其对应,那么我们就说[x]是自变量,[y]是[x]的函数.

随后教师向学生介绍函数的发展史.

【设计意图】通过实际情境帮助学生复习初中阶段所学的函数概念. 通过数学史的介绍,不仅让学生体会到函数概念随着数学的发展也在不断完善,而且使学生感受到集合概念的出现使函数的概念又得到了进一步发展,人们用集合和对应的语言来定义函数可以更深入地理解函数的本质,从而指明研究的手段和方向. 同时,数学史的引入也提升了数学的育人功能.

2. 引导归纳,经历过程

教师引导学生对具体例证的属性进行分析、比较、综合. 学生在类比操作中,逐渐把作用于函数的操作、各种表示法(箭头、表格、图形、符号、语言描述等),以及作为对象的函数,一起内化到头脑中. 在内化过程中,始终伴随着“一般化”活动,为后续抽象出[x→fx]作准备.

学生通过归纳三个实例中函数的共同特征,体会数学抽象的过程,概括出用集合语言与对应关系描述函数概念的定义.

需要在学生已学“变量说”定义的基础上,通过实例归纳概括出函数的基本要素,建立“对应说”定义这一教学重点,以及突破“在实例的基础上归纳、概括、抽象出函数的概念,发展数学抽象素养”这一教学难点.

问题3:怎样进一步认识函数的概念?

情境1:2022年1月—6月,中国航天发射数据如表1所示.

在教师的引导下,学生共同分析月份与发射次数之间的对应关系,具体如图3所示.

[每一个[x]

[A=1,2,3,4,5,6]] [(表格)][对应关系][唯一的[y]

[B=2,3,4,5]][图3]

情境2:冰墩墩以0.3 m / s的速度匀速前进10 s,这段时间内,冰墩墩行进的路程[s](单位:m)与行进时间[t](单位:s)的关系可以表示为[s=0.3t.]

学生在分析情境1的基础上,归纳出情境2中时间与路程的对应关系,如图4所示.

[每一个[t]

[A=t0≤t≤10]] [[s=0.3t]][对应关系][唯一的[s]

[B=s0≤s≤3]][图4]

情境3:2010年初至2021年末(依次记作时刻t = 0到时刻t = 12)太阳黑子活动次数的拟合曲线,如图5所示.

学生在分析情境1和情境2的基础上,通过交流得到对应关系,如图6所示.

【设计意图】通过分析三个情境,引导学生完成三个层次的抽象:第一层次是由“生活问题”到“数学问题”的抽象;第二层次是由“变量(数)与变量(数)的对应”到“集合与集合的对应”的抽象;第三层次是对函数本质的抽象. 为函数概念的形成奠定基础. 三个情境的处理方式也有所变化,符合学生的认知发展规律. 通过部分内容的学习,达到数学抽象水平一和水平二. 特别地,第三个情境中的[B=θ0≤θ≤140]由师生讨论、交流确定,既实现了数据记录的便利性,也为后面探讨值域与集合[B]的关系埋下了伏笔.

问题4:上述探究中包含了有关函数的哪些共同特征?

教师通过PPT展示图7.

学生通过小组讨论总结:非空数集[A][对应关系f]非空数集[B.]

特征1:都包含两个非空数集.

特征2:都有一个对应关系.

特征3:对于数集[A]中的任意元素[x,] 按照对应关系,在数集[B]中都有唯一确定的数[y]与之对应.

思考:结合特征,试用集合语言与对应关系刻画函数的概念.

教师在学生交流的基础上完善补充,生成函数的概念:给定两个非空实数集合[A]和[B,] 如果按照某种对应关系[f,] 对于集合[A]中的每一个实数[x,] 在集合[B]中都有唯一的实数[y]和它对应,那么就称[f:A→B]为从集合[A]到集合[B]的一个函数,记作[y=fx,x∈A.] 其中,[x]叫做自变量,集合[A]叫做函数的定义域.

【设计意图】在对三个情境的分析和抽象的基础上,对三个情境(数学问题)进行归纳概括,函数概念的生成水到渠成.

3. 巩固理解,尝试应用

概念辨析是获得概念的必要步骤. 辨析始终围绕函数的三要素这个教学重点,聚焦在对应关系这个教学难点上.

通过具体实例帮助学生进一步理解概念关键词的含义,使新概念具有清晰性、可辨别性和可利用性.

问题5:对于情境1中的问题,如果6月份的发射数据未公布,判断[f:A→B]是否为集合A到集合B的函数?

师生活动:如图8,集合A中的元素6在集合B中沒有元素与之对应.(强调“每一个”.)

追问:调整对应方式如图9所示,集合A到集合B的对应是函数吗?

师生活动:发现集合A中的元素2在集合B中有两个元素与之对应.(强调“唯一的”.)

【设计意图】通过辨析,强调函数概念的语言表述中“每一个”和“唯一的”对概念理解的重要性.

问题6:怎样理解[y=fx]?结合具体实例谈谈你的想法.

师生活动:结合三个具体情境,表达对[f]的理解. 学生先指出函数的定义域是自变量的取值范围,是研究函数问题的第一步,随后又明确了三个具体情境中自变量[x]是如何对应到因变量[y]的. 在学生回答的基础上,教师以情境1为例引入函数机的模型(如图10),并带领学生进一步体会函数机模型不依赖于具体函数形式.

【设计意图】通过函数机的引入,统一对不同形式的对应关系的理解,形成对对应关系本质的认识.

给出函数值域的定义:若集合A是函数[y=fx]的定义域,则对于集合A中的每一个x(输入值),都有一个y(输出值)与之对应. 我们将所有输出值y组成的集合[yy=fx,x∈A]称为函数的值域.

追问:图11中两组对应所表示的函数的值域[C]分别是什么?情境3中,函数的值域[C]和集合[B]有什么关系?

问题7:判断下列各组函数是否是同一函数,并说明理由.

(1)[y=x,y=x2;]

(2)[y=x,y= x2x;]

(3)[y=x2,s=t2.]

【设计意图】在给出函数概念的基础上,针对概念中的几个要点,通过设置具体、直观的问题让学生在问题辨析的过程中理解概念. 在处理方式上,从具体到抽象,不断强化对学生数学抽象能力的培养.

4. 组织探究,深化内涵

从对具体函数的理解入手,在教师的引导和信息技术的辅助下,学生逐步突破对教学难点“对应关系[f]内涵”的理解. 将具体實例的对应关系抽象为“[y=fx,][x∈A]”的符号表示,进一步发展数学抽象和数学建模素养. 从具体函数问题中抽象出一般概念后,再用概念来解释熟悉的具体函数. 研究它们的定义域、对应关系和值域问题.

例1 (多选题)下列对应是函数的有( ).

(A)[x→2x,x≠0,x∈R]

(B)[x→y,y2=x,x∈N,y∈R]

(C)[x→1,x∈R]

(D)当[x]为有理数时,[x→1;] 当[x]为无理数时,

[x→0]

【设计意图】运用函数概念判别对应是否是函数,帮助学生进一步理解、巩固函数的概念.

例2 根据所给信息完善表2.

[函数 定义域 值域 [fx=x-1] — [fx=1x] [fx=x-12+1] [-1,0,1,2,3] [fx=x-12+1] [R] ][表2]

【设计意图】让学生在具体的问题背景中理解定义域、值域的含义. 在问题解决的过程中感悟简单的定义域、值域问题的求解方法,并能用集合语言规范表达定义域和值域.

探究:已知一个函数的解析式为[y=x2,] 它的值域为[0,4,] 你能写出几个这样的函数?

【设计意图】设计开放性的探究问题,帮助学生进一步熟悉函数机的模型. 让学生更加深刻地理解函数的三要素之间的关系.

5. 课堂小结,形成结构

采用开放式的课堂小结. 教师给予学生交流和表达的机会,学生交流后表达自己的观点. 通过本环节,完善函数的“统摄性”观念,厘清概念生成的一般结构,展望单元学习的后续内容(如图12).

【设计意图】在课堂小结的同时,用单元思想引领学生关注知识的系统性和整体性.

6. 布置作业,自主提升

为了进一步巩固、深化本节课的知识,布置一定量的作业题. 为了促进学生更好地理解函数概念的形成和发展过程,建议学生阅读历史材料,开阔视野.

必做题:教材第100页练习第3题,第4题,第6题,第7题,第105页习题5.1第4题.

拓展题:阅读教材第123页“函数概念的形成与发展”,并查阅相关资料了解函数概念的发展过程.

【设计意图】作业布置体现层次性、选择性和开放性.

最后,以恩格斯的一段名言“数学中的转折点是笛卡儿的变数. 有了变数,运动就进入了数学;有了变数,辩证法就进入了数学”结束本节课的教学,启发学生思考,旨在让学生形成用运动变化的观点和函数的眼光去认识世界的思维习惯.

六、几点思考

对于本节课的设计主要有以下三点思考:(1)以“中国载人航天工程立项实施30周年”视频引入,创设真实情境,让学生亲历概念构建的全过程,凸显数学的育人价值;(2)搭建“脚手架”促进学生活动,提升学生的数学核心素养,让学生真学习;(3)单元整体的设计理念,大单元观念下的数学教学探索.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京:人民教育出版社,2020.

[2]章建跃,陶维林. 注重学生思维参与和感悟的函数概念教学[J]. 数学通报,2009,48(6):19-24,30.

[3]章建跃. 如何帮助学生建立完整的函数概念[J]. 数学通报,2020,59(9):1-8.