宗族组织、信贷约束与农村人力资本积累∗

——基于“大学扩招” 的实证研究

2023-04-23梁若冰任伟聪

梁若冰 任伟聪

一、引言

人力资本是国家经济增长的动力源泉(Lucas,1988;Barro,1991)。对中国而言,人力资本的积累对于促进改革开放以来的总体经济增长功不可没(黄燕萍等,2013;刘智勇等,2018),但人力资本在我国城乡之间的发展失衡问题一直备受关注。农村地区的信贷约束(李菁等,2002)、城市偏向的教育资源分配政策(陈斌开等,2010) 以及农村劳动力的选择性迁移(邢春冰,2014) 等因素扩大了城乡间人力资本的差距,进一步恶化了城乡居民的收入不平等(陈晓东,2021),最终成为我国经济发展不均衡、不充分的重要来源之一。因此,关注农村教育的发展,对于缩小我国城乡之间的人力资本差距、实现共同富裕的目标,具有重大的现实意义。

受教育水平所代表的人力资本水平及其空间分布对国家发展而言相当重要。政府的公共教育政策固然具有重要的影响,但在农村的社会背景下,从悠久的发展历史中传承至今的民间组织也是不可忽视的力量。宗族作为依然活跃在农村地区的传统社会组织,在提升当地居民教育程度方面扮演着重要的补充角色。首先,作为崇尚儒家文化的重要代表,宗族历来具有重视教育的传统。从宋代至明清两代,参加科举是个体实现阶层跃升的唯一通道,宗族一直把教育视为其长盛不衰的基础(冯尔康,2009)。其次,宗族是基于血缘纽带的联合体,其成员间协作互助的习惯能够在族内个体面临困难时予以有效帮助。当居民面临教育投资约束时,宗族内部的资金融通可以成为帮扶的渠道。最后,宗族组织是农村居民生活主要的非正式制度载体,在村庄治理中充当了正式制度的补充。历史上的宗族承担了提供教育公共品的重要职能,通过兴建社学、义学、族学等教育场所,为政府书院提供了有效的补充(Weber 和Gerth,1953)。如今,宗族在公共设施与社会治安等公共品供给方面依然发挥着重要的作用(郭云南和姚洋,2014;王丹利和陆铭,2020)。

然而,目前对于宗族在农村居民教育投资中的影响研究,并未得到充分的关注,这与其在农村社会背景上所具有的重要作用并不相符。究其原因,与两方面因素相关: 第一,在现代国家,随着经济的不断发展和社会保障制度的不断完善,政府逐渐成为教育公共品的主要供给者,负有提供足够教育机会与提升公民教育水平的义务,而民间的补充作用则往往被忽视,由此宗族的职能也未能引起重视;第二,在对宗族变量的测度与实证识别方面存在一定的困难,检验其影响人力资本的效果和机制可能受困于内生性而出现估计偏误。而如果采用自然实验的方法,如何寻找与宗族相关的合适的外生冲击亦具有一定的难度。

针对上述研究的不足,本文采用Dincecco 和Wang (2021) 根据王鹤鸣(2008) 整理的《中国家谱总目》 (Comprehensive Catalogue of Chinese Genealogies,CCCG) 数据库,在县级层面上进行家谱数据的匹配,相对准确地衡量了中国各地区宗族组织的概况;基于宗族在促进教育上的特殊作用,利用政府在1999 年实施的大学扩招政策,探究其对农村居民人力资本积累的影响,从而对现有研究做出边际上的拓展。值得强调的是,本文并不仅仅着眼于讨论政府所实施的大学扩招政策的效果,而是把政府实施的该项公共政策作为外生的冲击,重点探讨宗族所形成的社会、经济与文化特征在面临教育政策冲击时,农村居民教育投资所产生的反应;并且进一步通过利用微观调查数据,识别出宗族主要通过何种方式帮助农村居民获取更高层次的教育资源。本文的研究体现了宗族组织的强大生命力以及在现代社会能够施加的重要影响。

本文的主要发现包括: 第一,宗族组织越发达的农村地区,在大学扩招之后其居民的受教育年限、大学以及高中入学率提高越多;第二,从时间维度看,该效应对农村居民入读高中的影响具有即时性,而对于农村居民入读大学及其教育年限的积极效应具有一定的滞后性;第三,从地域维度看,该效应在宗族分布更为密集的南方地区相对更为显著;第四,从作用机制看,以亲友经济帮助为主的非正式借贷有利于农村家庭进行教育融资,能够有效促进农村居民提高教育年限,而宗族当中重视教育的文化未能直接捕获农村居民教育水平提高的效应。本文主要的贡献在于: 第一,深入分析了宗族组织对农村人力资本积累的影响,体现了中国传统民间组织的重要作用,不仅对现有研究做出了有益补充,而且顺应了当前倡导传统文化自信的导向;第二,利用大学扩招作为政策冲击,有效地处理了相关的内生性问题,在识别方法上为研究社会组织与人力资本投资的因果关系提供了思路;第三,在政策角度,为政府引导与发挥传统民间组织的优势,加快农村教育发展,从而缩小城乡居民的人力资本差距,促进共同富裕,提供有益的启示。

二、宗族组织与个体教育决策

(一) 政策背景: 教育发展与高校扩招

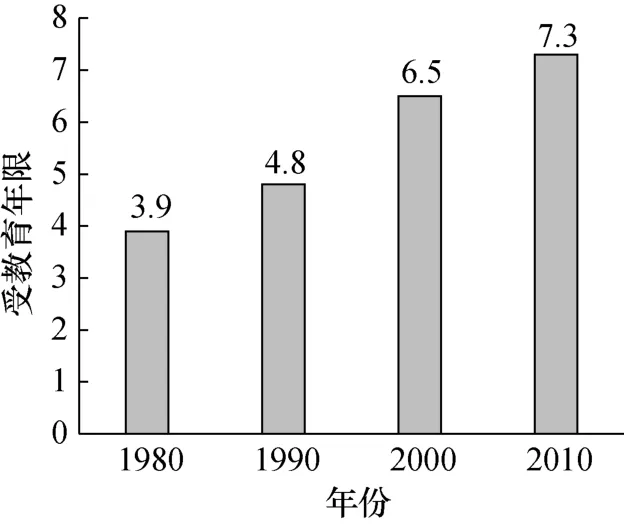

改革开放以来,随着我国各级教育不断完善,总体上人均受教育程度不断提高。1980 年国务院发布《关于普及小学教育若干问题的决定》,开启了对小学教育的普及工作;1986 年颁布的《中华人民共和国义务教育法》 进一步把普及教育扩展到初中阶段。根据联合国《人类发展报告》 (Human Development Report) 中的有关资料,图1 展示了中国人均受教育水平的变化情况。从前期来看,居民的平均受教育年限从1980 年的3.9年快速跃升到2000 年的6.5 年。不过,鉴于这一阶段教育资源的扩张主要集中于基础教育方面,政府的财政投入提供了相对完善的保障,因此宗族在资金支持方面的效果难以体现。2000 年以后,教育领域最引人注目的改革就是实施了大学扩招政策,这使得我国的人均受教育水平进一步提高到2010 年的7.3 年。尽管从绝对量上提高幅度比之前小,但由于个体参与概率随着教育层次的提高而降低,因此这一时期总体受教育水平的提高依赖于小部分学生受教育程度的增加。由此可以推断,大学扩招政策对于提高我国居民教育水平的效果是非常可观的。

图1 中国人均受教育年限变化

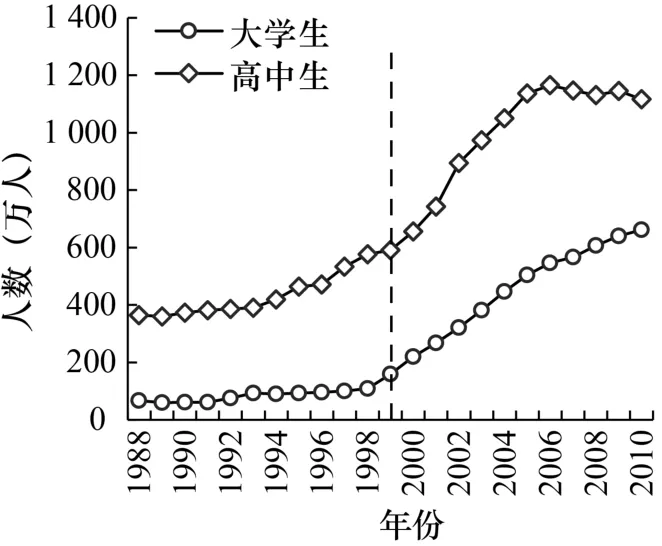

图2 展示了大学扩招政策的具体实施情况。高等学校招生人数从1998 年的108 万人猛增到2010 年的660 多万人,平均每年增长40 多万人。在大学扩招的同时,高中教育的规模也经历了大幅度的扩张。虽然高中招生人数增长起步的时间点早于大学,但在1999 年之后增长也出现加速,直到2006 年之后才趋于稳定。因此,1999 年前后可被视为中国高中及以上层次教育资源扩张的时间节点,众多适龄学生也在此后获得了更多的受教育机会,从而提高了受教育水平。在教育投资方面,由于中国的大学与高中教育并不属于义务教育,家庭在支持适龄子女接受更高层次的教育时,面临的资金约束问题会更加突出。一方面是直接成本,即家庭需要足够的资金交纳学费以及支付就学子女相关的生活费用;另一方面是间接成本,即家庭需要承担子女接受更高层次教育时所产生的机会成本,也就是子女直接进入劳动力市场所获取的劳动报酬。因此,高中及以上教育与义务教育阶段相比更依赖于家庭的经济支持,这为识别宗族支持教育的作用提供了良好的契机。

图2 中国历年高中和大学招生人数

(二) 社会背景: 宗族与教育

宗族是中国古代一种集政治、经济与法律功能于一身的社会组织,对社会发展产生了深远影响。其中,兴办教育、资助族人参加科考等便是其社会功能的具体表现之一。宗族之所以重视教育,有其深刻的历史渊源。囿于传统社会结构的单一性,平民要想踏进上层社会,唯一的渠道就是成为士子,参加科举。因此,古代社会上“四民士为首”的观念深入人心。“士为四民之首,一言一行,族之所仰望”、“士为四民之首,读书谈道” 等记载清晰地反映了宗族对士人的崇尚之情(冯尔康,2009)。

但更为重要的是,宗族重视教育并不完全是社会文化影响的结果,其存在具有一定的理性基础。族内一旦出现秀才及以上功名的士子,就能大大改变宗族的面貌,有可能使宗族从平民素族上升为名门望族(冯尔康,2009)。即使宗族成员未能及第,准备过科举考试的读书人也可以负责宗族的日常运转,包括负责家谱的编纂、各种对外契约文书的制定等(田丰和刘欣,2019)。因此,宗族往往把兴学助学作为自己的一项重要职责,鼓励、资助族内男性成员接受儒家经典教育及准备科举考试。例如,光绪年间修撰的《清河张氏族谱》 曾记载: “读书成名者,每年给纸笔文二钱”,“科举者增附各生每名给赀一两”,“入泮者每名贴衣衿,谷四百斤” (程维荣,2008)。而除了物质上对教育的支持和奖励,有实力的宗族还会开办族学和义学,以期培养熟悉儒家经典、恪守传统道德的继承人。由此可见,古代的宗族不仅在思想上重视教育,还会通过提供惠及族内成员的教育公共品来促进居民人力资本的提升。

随着社会的不断发展,新式学校的诞生取代了传统的私塾书院,族学也随之消失。学田、义田等族产由于与新式的土地政策不相适应,自然也被彻底改造。因此,保障宗族内部教育功能运转的正式制度在现代化洪流中分崩离析。然而,宗族组织作为拥有同一祖先的血亲关系为核心的人群集合体,其存在一直具有强大的基础,并未因社会变革而彻底消亡。改革开放以来,兴建宗祠、编纂族谱、祭拜祖先等宗族活动重新兴起(Peng,2004;Grief 和Tabellini,2017)。在教育方面,宗族通过助学手段不断强化对现代教育的重视,如通过设立奖学金鼓励族内子弟升入高中或大学(冯尔康,2009)。而且,宗族组织越发达的农村地区,越重视乡村小学的教育质量(田丰和刘欣,2019) 并提供越好的办学条件(Tsai,2007)。由此可以看出,宗族重视教育的文化源远流长,在新的社会发展阶段依然发挥着重要作用。

除了教育文化的影响,宗族在适应时代变迁的同时,其形成的社会网络也在影响着个体的教育决策。宗族内部的人群在生活上交往密切,成员之间互相信任,交易成本因此下降,从而有利于族内成员解决进行长期性决策时所面临的短期约束。在诸如创业信贷支持(潘越等,2019;Zhang,2020)、外出务工帮助(郭云南和姚洋,2013;陈斌开和陈思宇,2018) 等方面,宗族都发挥了积极的作用。目前,尽管政府早已通过《义务教育法》 以及利用农村义务教育专项补贴等政策支持农村地区教育事业发展,但总体上城市偏向的教育经费投入仍然有加剧城乡教育资源分配不均的趋势,从而拉大了城乡居民受教育程度的差距(陈斌开等,2010)。不仅如此,由于金融市场的不完善,家庭面临的借贷约束也限制了居民的人力资本投资(李力行和周广肃,2015)。在此背景下,宗族作为农村居民交往互助的重要组织,对保障农村居民的教育获得起到了重要的作用。在大学扩招政策的实施过程中,宗族促进农村居民教育水平的作用在其组织能力较强地区理应体现得更明显。从机制上看,宗族组织所形成的基于互相信任的社会网络有利于农村地区的家庭进行针对教育投资的非正式借贷,而其中可能存在的资金帮扶机制能够使得当地居民更充分地享受高等教育扩张的红利。综上,本文提出以下待验证假说。

假说1: 宗族组织越发达的农村地区,在大学扩招政策实施后,当地居民的受教育水平提升越多。

假说2: 宗族组织主要通过缓解农村居民在高等教育投资时面临的资金约束对其受教育水平产生促进作用。

三、模型设定与变量描述

(一) 模型设定与变量说明

本文的实证策略利用大学扩招政策作为外生冲击,采用Duflo (2001) 所改进的队列双重差分法(Cohort DID),在区县层面上以家谱密度所代表的宗族组织,考察其在面临教育资源扩张时对农村居民个体教育投资的作用。回归模型的具体设置为:

其中,eduict为在区县c中t年出生的个体i的受教育水平,包括受教育年限、是否读大学、是否读高中以及是否读初中等变量。另外,参考现有文献(Chen 等,2020) 对个体受教育年限的衡量方法,本文把2010 年人口普查微观数据当中未上学的个体受教育年限设为0 年、6 年(小学)、9 年(初中)、12 年(高中)、16 年(大学)、19 年(研究生及以上),其余变量为0、1 虚拟变量。另外,在研究样本的选择上,考虑到宗族的作用仅在农村中得以体现,本文首先根据居民的居住地是否为村庄以限定本文研究的区域。并且,鉴于一地的宗族文化仅影响长期生活在该地的居民,因此本文将考察的样本进一步限定为出生在本市、区、县的个体。

geneac为个体i所在区县c内的家谱密度,为了尽量利用各区县家谱的信息以及剔除大学扩招后的移民的影响,本文使用区县内编纂家谱的册数除以2000 年各区县的户籍人口数代表宗族组织的强度。需要指出的是,现有文献采用两种角度来考察宗族组织的作用,分别是宗族组织的规模和强度。宗族组织的规模通常采用大姓占比衡量(郭云南和姚洋,2014;陈斌开和陈思宇,2018),反映的是宗族网络的广泛性;而宗族组织的强度通常采用区域内的家谱或者祠堂信息来衡量(郭云南和姚洋,2013;潘越等,2019),反映的是宗族的凝聚力或影响力。本文聚焦的是宗族组织对居民教育投资提供的便利性,其功能往往体现在宗族凝聚力上,即是否能够提供切实有效的经济帮助,因此本文采用区县内家谱密度作为衡量的指标。postt为个体是否受大学扩招政策影响的虚拟变量,1981 年及以后出生的居民设定为1,否则为0。

公式(1) 中,geneac和postt的交乘项为回归模型的核心解释变量,其估计系数β为本文关心的处理效应。本文利用队列双重差分识别策略,基于个体面临的区县宗族强度差异和受大学扩招影响这两个维度的信息,捕获不同宗族文化背景对因大学扩招引起的教育年限提升的差异性效应,研究思路类似于Chen 等(2020) 利用“上山下乡” 的知青密度考察其对当地学生受教育年限的影响。X为个体、家庭和县级层面的控制变量向量,包括是否男性、是否汉族、是否农村户口、家庭规模以及各县每年的出生人口。initialc为各县在大学扩招前的经济变量,包括大学扩招前各区县的人均GDP、非农居民比例、性别比例、少数民族居民比例以及省级层面的院校数量。本文将其与大学扩招的交乘项纳入方程当中,进一步控制与大学扩招政策相关的社会经济因素的影响。othpyt为其他政策实施时点的虚拟变量,本文将其与家谱密度geneac的交乘项以及单独项纳入回归方程当中,以尽量剔除其他同时期相关政策的干扰。θc和δt分别代表的是区县固定效应和个体出生年份固定效应,控制住这两个固定效应能够分别剔除不可观测的随区县不变和随时间不变的遗漏变量的影响,从而消除相关的估计偏误。

(二) 数据来源与分析

本文实证部分的核心解释变量为宗族组织的发达程度。首先,我们采用人均家谱数量来表示宗族强度,数据来源为Dincecco 和Wang (2021) 整理的CCCG 数据库。①数据库网址: https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml? persistentId=doi: 10.7910/DVN/PO0VF6。而该数据库的家谱资料来自《中国家谱总目》 (王鹤鸣,2008) 一书。该书记载了中国从第一个千年年末到2007 年,大约51 200 种家谱书籍,是迄今为止已知的中国宗族谱系最全面的反映。Dincecco 和Wang (2021) 将该书的文本信息进行数字化,并根据每本家谱所披露的地址信息进行地理编码,构成了CCCG 数据库。本文在前述数据库的基础上,将家谱的编纂地址与2000 年的县级行政区划进行匹配,并据此统计出各县拥有家谱的数量,以反映县级层面上宗族组织的具体情况。在构造家谱密度指标时,借鉴现有研究(潘越等,2019;Zhang,2020;Cao 等,2022),本文利用各县家谱数量与2000 年人口普查分县数据中的区县户籍人口,计算得出各区县的人均家谱数量。②因篇幅所限,本文省略了《中国家谱总目》 当中宗族在各地区的分布情况,感兴趣的读者可在《经济科学》 官网论文页面“附录与扩展” 栏目下载。

其次,本文的主要被解释变量为农村居民教育水平,包括教育年限、是否读大学与是否读初高中等变量,数据来自2010 年人口普查。由于中国的大学扩招政策开始于1999年,为了获取足够的实证样本,本文把研究时间段限定为扩招政策前后10 年,即1989—2008 年。入读大学的标准年龄应为18 岁,因此1981 年出生的居民为第一批受大学扩招政策影响的适龄学生。基于这一设定,本文的研究对象为出生于1971—1990 年的居民,其中生于1981—1990 年的群组为处理组,生于1971—1980 年的群组为控制组。在实证样本的构造上,我们根据2010 年人口普查微观数据中的地址代码与家谱数据中的地址变量相匹配,利用不同区县的宗族差异和出生于不同年份的个体是否受到大学扩招政策的影响,识别出宗族组织对个体在进行教育投资施加的效果。

本文使用2010 年人口普查微观数据作为实证分析主要使用的数据来源,而2010 年中国家庭追踪调查(CFPS) 则用于识别宗族组织影响农村居民教育水平机制的数据来源。③数据描述性统计请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。从2010 年人口普查微观数据来看,本文所使用的样本中,农村居民的受教育年限均值约为9 年,表明考察人群的受教育层次集中在初中升高中的阶段;同时,接受初中教育的人群占比已经超过80%,而高中和大学的比率分别只有15%和4%,由此可以推测居民受教育水平的差距主要来自是否入读高中和大学。对于区县的家谱密度而言,该变量在本文所考察的样本中也具有相当的变异性,这有利于本文实证分析的实施。

四、计量回归结果分析

(一) 基准回归结果

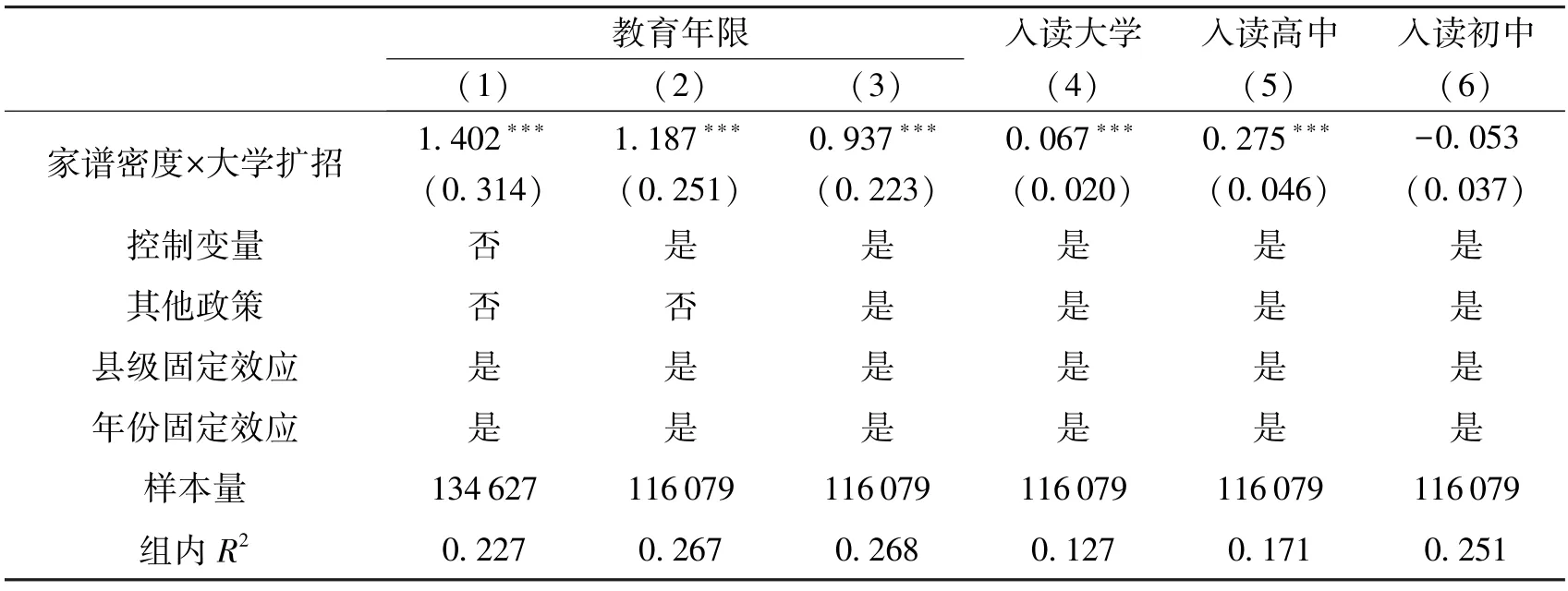

在基准回归中,本文主要以区县层面的家谱密度作为宗族组织强度的代理变量,考察其在大学扩招后对农村区域内居民受教育水平的影响。首先,从表2 第(1) 列回归结果可知,家谱密度越大即宗族组织越发达的地区,在大学扩招后农村居民的教育年限的提高程度越显著。第(2) 列在增加个体、家庭以及区县层面的控制变量后,回归的结果没有显著的改变。①控制变量以及其他政策的回归结果请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。第(3) 列进一步考虑可能存在干扰的其他政策影响,包括从20 世纪70 年代以来陆续实施的计划生育政策;2000 年逐步推开的农村税费改革(任伟聪和梁若冰,2022);2001 年中国加入世界贸易组织(张川川,2015) 以及2001 年以来农村地区实施的“撤点并校” (梁超和王素素,2020) 等。为了剔除上述有可能与1999 年实施的大学扩招政策产生干扰效应的其他政策影响,第(3) 列分别将各省成立“计划生育工作领导小组” 的时点与家谱密度的交互项、各省开始农村税费改革时点与家谱密度的交互项、各省当年的出口总额与大学扩招的交互项、各省当年的小学数量与大学扩招的交互项以及各自的单独项等变量纳入基准方程。在进行上述处理后,回归结果并没有发生显著改变。因此,在控制上述政策的潜在影响后,宗族在大学扩招后提升农村居民教育年限的积极作用依然存在。

表1 宗族、扩招与农村居民受教育水平

其次,第(4) 列和第(5) 列将考察的角度转向农村居民入读大学和高中的概率变化,其回归结果显示,宗族对于提高农村居民获取大学以及高中教育的积极作用显著存在。从经济意义上看,平均而言各区县每百人的家谱数量增加1 本,会使得受大学扩招影响的农村居民在政策实施后教育年限增加0.937 年,而就读大学与高中的概率分别提升6.7 个和27.5 个百分点,此结果在1%的水平下具有统计显著性。因此,宗族确实对农村居民的人力资本积累起到了有力的支持作用。考虑到大学扩招只针对希望入读大学或者高中的小部分适龄学生,因此其实际产生的促进居民人力资本投资的效果还是相当可观的。

最后,第(6) 列结果表明,对于基础教育而言,宗族并没有显著提高农村居民在大学扩招后入读初中的概率。鉴于政府对基础教育的重视与投入,该回归结果说明此时期宗族提高农村居民人力资本积累的机制与基础教育的改善无关,而更可能体现在高等教育资源的扩张当中。因此,基准回归的结果支持了本文假说1。

(二) 稳健性检验②稳健性检验的结果请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。

我们进一步验证了基准回归结果的稳健性。首先,为了缓解宗族变量测度敏感性问题,本文采用其他宗族指标替代核心解释变量进行回归分析,包括未经人口规模进行标准化的家谱数量、拥有家谱的姓氏数量以及姓氏密度。其中,姓氏数量为不考虑某一姓氏是否编纂多本家谱,而仅统计存在家谱记录的不同姓氏的总数。姓氏数量越多,则进行家谱编纂的族系越多,该变量反映的是区域内宗族分布的广泛性,可以与使用家谱密度代表宗族的凝聚力进行对比。其次,由于宗族组织在“文革” 期间遭到了严重破坏,而在改革开放后又逐渐恢复(潘越等,2019;Cao 等,2022),因此为了反映各地区重修家谱的情况,本文将家谱的样本缩小为1978 年以来编纂的数量,并进行了相关的实证检验。再次,在各省具有不同学制的背景下,本文以18 岁作为划分是否入读大学的年龄界线可能具有一定的偶然性,为了缓解该问题对估计结果的影响,本文分别将17 岁和19岁作为实验组和控制组的分界点,重新进行回归检验。总的来说,在分别进行上述处理后,基准回归的估计结果依然具有良好的稳健性。最后,本文针对样本时间区间的选择进行了敏感性检验。在基准回归中,我们分别将大学扩招政策实施前后10 年上大学的样本作为控制组与处理组,这可能面临时间选择过于主观的问题,因此本文需要对时段设定进行调整,以验证基准结果并未随时间调整而发生显著变化。对此,我们分别将扩招前后7—12 年的样本作为控制组与处理组,即考察的样本最窄范围为出生于1974—1987年,最宽为1969—1992 年的农村居民,并利用公式(1) 进行回归。之所以未选择12 年以上的样本,原因在于本文利用的是2010 年人口普查样本,如果时间范围扩充到12 年以上,则会出现年龄最小的个体还未完成教育的情况,因而会低估处理效应的结果。从估计系数和显著性可知,基准结果并未随估计时段的变化而发生显著变化,因而基准结论是稳健的。

(三) 共同趋势假设与动态效应检验

进行双重差分估计时,我们需要保证外生冲击发生前实验组和控制组存在共同趋势。鉴于本文所使用的宗族变量是区县内连续的家谱密度变量,并不存在明显的实验组与控制组,因此本文采用类似于Chen 等(2020) 的处理方式,将大学扩招政策变量进一步分解为出生年份虚拟变量。并且,为了缓解适龄学生存在复读情况而影响年度估计结果的问题,本文把连续两年合并为一个时期进行回归分析,以观察不同时期出生的居民受教育水平的动态变化。此处理方式既可以考察政策发生之前共同趋势假设是否成立,同时还能分析政策实施后宗族组织对个人受教育程度的持续影响。具体而言,本文首先将政策变量(postt) 分解为逐年的出生年份(byeart) 变量与家谱密度(geneac) 进行交乘,然后将本文研究样本当中出生年份较早的组别(1971—1976 年) 作为对照组,采用与基准模型类似的方式进行回归,具体的估计模型如下:

图3 分别展示了式(2) 中βt的估计系数,从中可知不受大学扩招政策影响的农村居民中(竖直虚线左侧),生于1977—1980 年的个体,其受教育年限、入读大学以及入读高中概率与更早出生的人群相比,并没有显著差异。因此,本文的实证方程设定满足共同趋势的假定。

图3 共同趋势与动态效应

而从竖直虚线右侧可知,在受大学扩招政策影响的人群中,宗族较强地区的农村居民其入读高中的概率在政策实施后立即得到更为显著的提高,而入读大学的概率以及教育年限的提高效应却存在一定的滞后性。究其原因,居民入读高中的难度要远小于考上大学。因此,伴随着高等教育资源的扩张,宗族对农村居民教育投资的支持作用更为直接并且充分地体现在高中的入学当中;这种积极的作用不断积累,会逐渐外溢到大学的入学当中,并且会同时引起教育年限的显著提高,从而促进农村居民的人力资本积累。从长期上看,宗族对农村家庭高中教育投资的促进作用经历了一定程度的减弱,而大学的教育投资不断增强,这也印证了前述的分析。因此,总的来说,宗族的力量对于促进农村居民的人力资本投资的确起到了持续显著的积极作用。

(四) 异质性分析

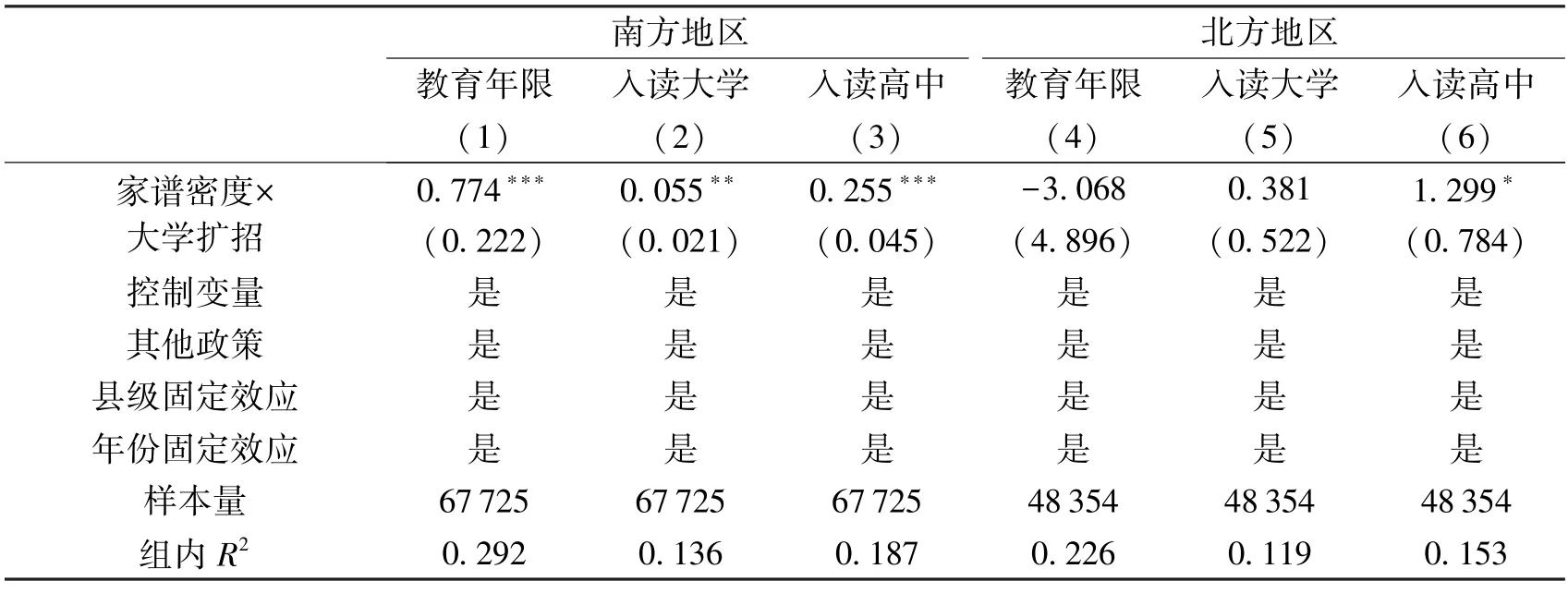

从历史上看,随着经济的发展与北方战乱的频发,世家大族不断南移。宋代以后,宗族聚居呈现“南盛于北” 的态势。具体而言,在南方,广东、福建宗族聚居最盛,江西、湖南、浙江南部则稍逊于前述两省,而湖北、安徽、浙江北部、江苏以及四川则更显弱势;在北方,山西、山东的宗族要比河南、河北、陕西等省份更为兴盛,但依然不及长江流域各省(丁从明等,2018)。基于此,有必要利用宗族在地域分布上的差异,考察其对农村居民教育投资的异质性作用。

表2 将本文样本划分为南方地区和北方地区①南方地区包括上海、江苏、浙江、福建、广东、海南、安徽、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南;北方地区包括北京、天津、河北、山东、河南、山西、陕西、甘肃、青海、宁夏。,分别进行基准方程的回归。从第(1)—(3)列估计结果可知,南方地区的宗族对大学扩招后的农村居民教育年限以及入读高中和大学均存在显著的提高效应;而第(4)—(6)列结果却显示北方地区的宗族仅仅提高了受政策影响农村居民入读高中的概率。因此,相较于北方,南方地区的宗族对农村居民教育投资的支持具有更为全面且持续的作用。这或许能够归因于宗族在南方地区所展现的更为广泛的分布和更强的凝聚力。

表2 异质性分析

五、机制分析

对于本文重点关注的农村人力资本积累而言,传统宗族主要通过三类途径施加影响:第一,为族内子弟提供经济资助;第二,固守与倡导儒家传统中对文化教育的重视;第三,创办社学、义学等教育机构。诚然,上述途径在现代社会有所改变,尤其是教育机构的设立,如今已被政府替代。因此,与宗族相关的教育公共品日渐式微,除了部分农村小学宗族能够作为政府提供不足的有效补充(田丰和刘欣,2019;王丹利和陆铭,2020),初中及以上的正规教育已经难觅宗族的痕迹。但其余的影响方式,包括通过捐资助学、嘉奖族内优秀子弟来鼓励学生提高教育水平等民间激励途径一直存在。

首先,本文考察第一个机制,现代宗族可能无法提供规范化的经济支持,但族内居民之间可以通过非正式借贷方式解决面临教育机会时的融资困境。目前,对于宗族在居民创业融资方面的非正式借贷,相关研究已经十分丰富(潘越等,2019;Zhang,2020),但在实物资本之外的人力资本投资是否也有类似效果,目前还罕有研究予以考察。鉴于宏观经济数据当中难以获取居民是否得到非正式借贷的指标,我们利用2010 年中国家庭追踪调查中有关个人是否得到亲友经济帮助作为居民非正式借贷的代理变量进行详细的探讨。

具体而言,为了分析居民进行非正式借贷的情况,本文选取问题“去年,您是否从家人和亲友处得到经济帮助” 来衡量非正式借贷,该变量定义为0、1 虚拟变量。运用此变量的逻辑在于: 是否得到经济帮助一方面体现了居民是否面临信贷约束,另一方面则能够考察非正式借贷的影响。如果宗族的存在能够提升此概率,则说明宗族所形成的社会网络的确有利于居民抵御经济风险的发生,也将有利于其进行长期教育的投资。表3中第(1) 列回归结果显示,宗族组织越强的农村地区,在个人层面上得到亲友的经济帮助显著越多。结果表明宗族的存在的确有利于当地居民获取亲友间经济帮助,这对于缓解个体在进行教育投资时的资金约束具有重要的作用。

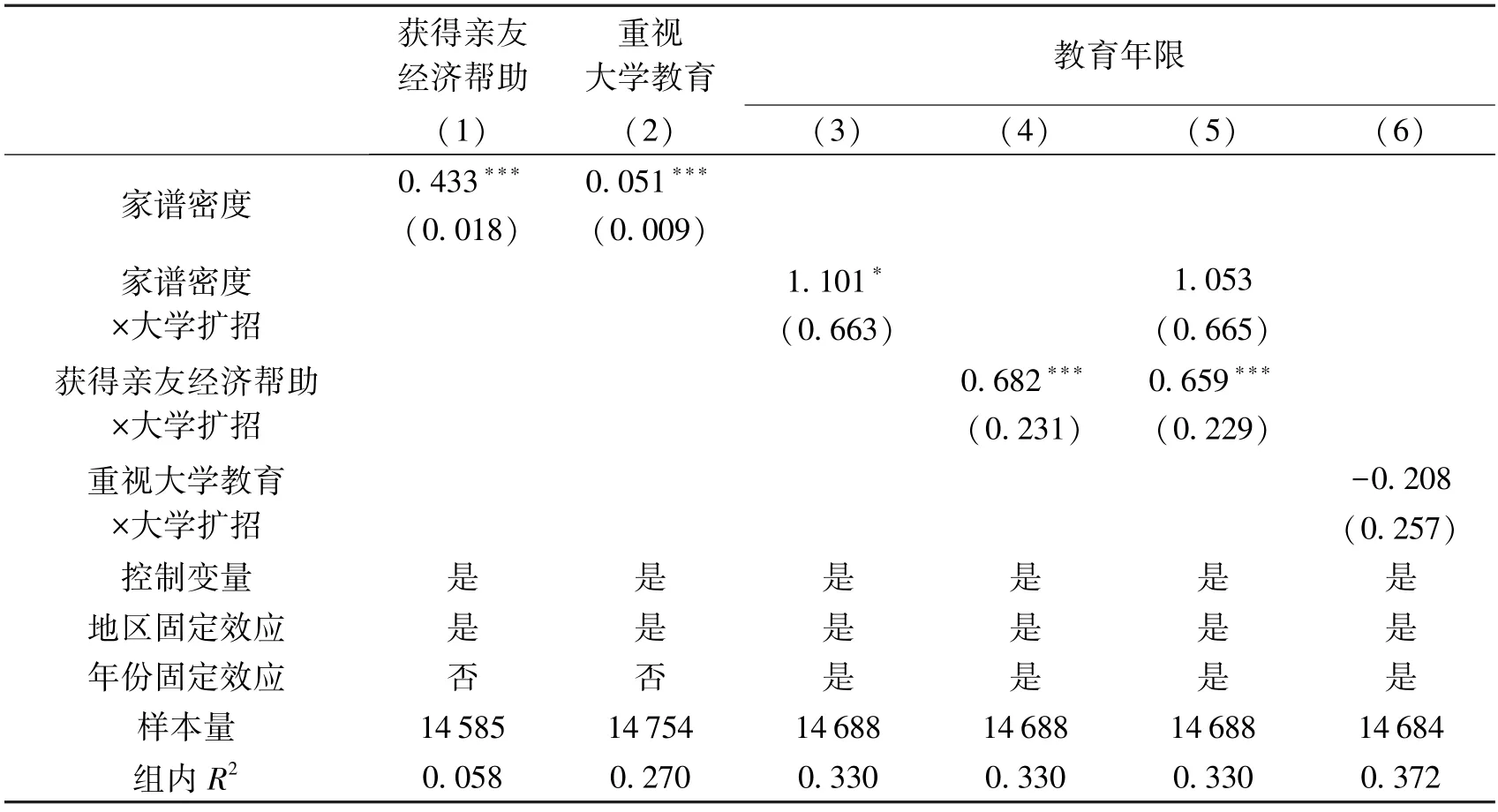

表3 机制分析

其次,当分别考虑宗族与经济帮助对农村居民教育水平的影响时,第(3) 列回归显示,宗族确实提高了受大学扩招影响的个体的教育年限,这与基准回归的发现相一致。而第(4) 回归表明,亲友的经济帮助同样存在提升农村居民教育年限的积极作用。我们在第(5) 列将“家谱密度×大学扩招” 以及“获得亲友经济帮助×大学扩招” 二阶交乘项同时加入模型,回归结果表明前者不再显著,而后者仍然保持现状。基于这一结果,我们可以认为农村宗族组织对大学扩招后居民受教育程度的提升作用,主要是通过亲友经济帮助的形式,即非正式借贷能够缓解居民教育资金约束,从而提升其受教育水平。本文的假说2 得到了实证分析的支持。

最后,本文考察重视教育的文化规范的作用。第(2) 列显示,宗族组织越强的农村地区,其居民认同至少接受大学教育的概率显著越高。这说明了宗族作为儒家文化的代表之一,对教育的重视也一直流传至今。然而,第(6) 列结果却表明,心理上对于高等教育的渴望,并没有直接转化为大学扩招后教育水平的提高。更有可能的机制是: 宗族所具有的重视教育的文化提供了教育融资的激励,在高中以及大学的教育当中,当地居民受益于宗族的资金支持,经济负担得以降低从而顺利入读。因此,重视教育的文化规范虽然不存在直接提高农村居民教育水平的作用,但隐含在宗族所发挥的面向更高层次教育的融资功能当中。

六、结论

人力资本在城乡间的分布对于我国发展起到了至关重要的作用,如何提高农村人力资本水平以改善地区失衡情况在经济学研究领域具有重要意义。现有文献大多关注政府公共政策的直接效果,本文把研究视角聚焦于以宗族为代表的民间力量的作用,利用1999 年实施的大学扩招政策作为教育资源扩张的自然实验,探究长期存在于我国农村社会的宗族组织对提升当地居民受教育水平的影响。

本文利用历史家谱数据以及2010 年人口普查微观数据,运用队列双重差分法进行实证分析后发现: 宗族组织越强的农村地区,在大学扩招后,当地居民的受教育年限、入读大学以及入读高中的概率提升幅度越大。其机制在于: 基于血缘联系的宗族组织,族内成员长期保持的互助传统,为居民的非正式借贷提供了先天的便利条件。亲友之间的经济帮助在农村居民的教育融资中发挥了显著的积极作用;而宗族所具有的重视教育的文化规范并未显示出直接的效果。

基于上述分析,本文有以下三点重要的政策含义: 第一,宗族组织作为中华传统的重要组成部分,对社会进步与经济发展具有重要作用,如能对其善加利用,不仅能够发挥我国传统文化中的积极部分,而且对于当前倡导文化自信也有重要的现实价值。第二,宗族组织所具有的互助传统有助于提高农村居民教育水平,对于缩小城乡教育差距、促进共同富裕具有积极作用。这为政策制定者利用非正式制度,实现社会的和谐发展提供了思路。第三,宗族的积极作用主要体现在大学与高中教育上,因此本文实证结论也能为现实政策在操作层面提供必要的启示。就当前我国的教育政策背景而言,初中教育属于义务教育阶段,国家通过投入大量的人力财力以实现城乡均衡发展。高中以及大学教育成为被政策相对忽视的方面,而宗族能够填补相应的漏洞。