大兴安岭呼中北山洞遗址孢粉分析与环境考古初步研究

2023-04-06王长明张亚杰

孙 阳 王长明 张亚杰

(1.吉林大学考古学院 2.黑龙江省文物考古研究所 3.巩义市三彩实验学校)

〔内容提要〕 北山洞遗址是一处包含有多个时期文化堆积的洞穴遗址。通过对北山洞遗址的孢粉分析,复原了遗址周边旧石器时代晚期、新石器时代早期、新石器时代中晚期和早期鲜卑时期的植被类型和气候环境。研究结果表明,该遗址的古植被主要以灌木草原为主,但森林的分布和主要树种则不同时期有所变化。气候条件经历了剧烈的变化,由寒冷干燥变为温暖湿润,而后再次变为干凉,又逐渐转变为温暖湿润。

北山洞遗址位于黑龙江省大兴安岭地区呼中区碧水镇西北约2千米、北山山腰的一处洞穴内,西南距呼玛河支流约250米,南距呼中区约25千米。2013年9月,黑龙江省文物考古研究所在开展大兴安岭岩画调查时,在遗址洞口岩壁上发现一处“人与猎狗”的暗红色彩绘岩画①。为进一步明确北山洞遗址的年代以及文化内涵,黑龙江省文物考古研究所于2014年对该遗址进行试掘,并在2016年开展主动性发掘工作。2016年发掘共揭露地层堆积11层,包括旧石器时代晚期、新石器时代早期(早晚两段)、新石器时代中晚期、早期鲜卑等6个时期文化遗存②。北山洞遗址文化序列清晰,年代明确,在一定程度上对大兴安岭东麓山区考古学文化编年体系的构建具有填补空白的意义,可以结合植物考古研究来推动该区域生态环境及人地关系的研究。

一、遗址孢粉采样及实验流程

1.遗址孢粉采样

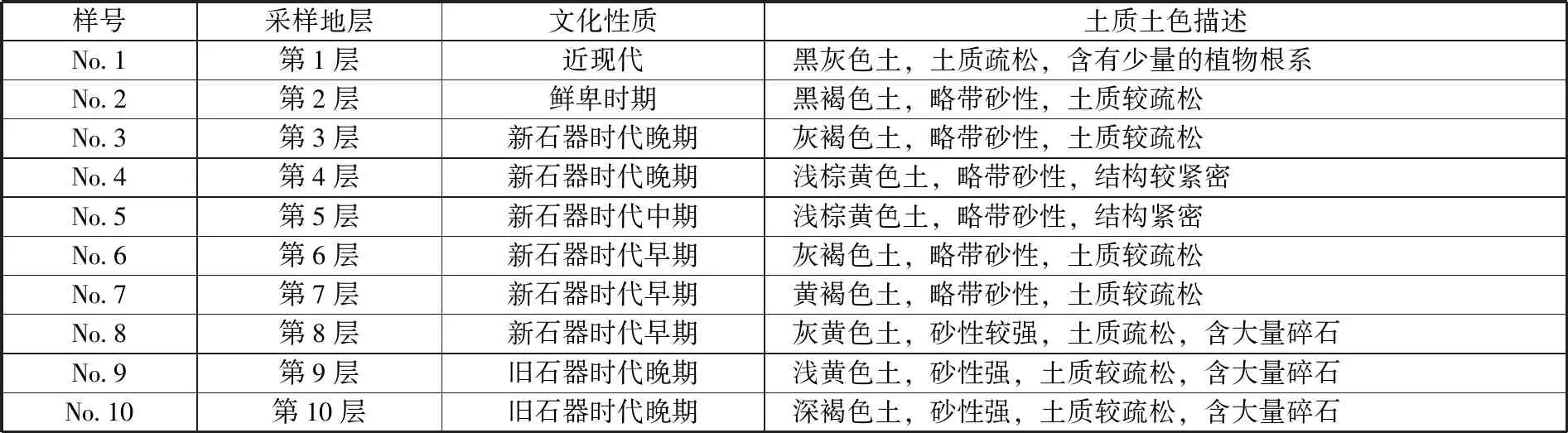

2016年对北山洞遗址进行考古发掘工作期间,汤卓炜等工作人员在2014年发掘探沟的东壁和西壁自下而上采集了13个孢粉土样,采样选择的是层位关系和文化内涵明确、出土遗物多、堆积丰厚且层次清晰、完整、典型的遗址剖面,位置多为文化层。在后期的发掘工作中,因发现新的地层堆积又进行了补充采样。最终根据岩性控制的原则选取了10个土样进行孢粉提取分析(遗址第11层为青灰色砾石层无法进行孢粉土样采集)。选取的样品在实验室进行重新排列,与遗址地层顺序一一对应,样品No.1对应表土层,样品No.10对应第10层等,具体样品情况及对应层位关系描述详见表一。

表一 呼中北山洞遗址实验室孢粉分析样品表

2.实验流程

本次实验根据吉林大学边疆考古研究中心环境考古实验室考古遗址地层孢粉分析实验标准流程进行,所用到的主要实验器材有:套筛、电子秤、通风橱、离心机、电子显微镜、烧杯、玻璃棒、量筒等,实验试剂主要有:盐酸(HCl)、氢氟酸(HF)、重液等。实验过程均在通风橱中进行,所用的玻璃仪器均由实验室所制的蒸馏水冲洗,干燥备用。主要实验流程简述如下。

(1)依次从每个样品中取出部分土样,用200目的筛子过筛,称取50克进行处理。

(2)将取得的50克样品按照编号放入标记好的对应烧杯中,并缓慢加入适量10%盐酸溶液,用玻璃棒充分搅拌至不再反应,去除钙质。

(3)向样品中加入蒸馏水洗涤盐酸至中性。

(4)向样品中加入氢氟酸(HF)溶液,用塑料棒充分搅拌,去除硅质。

(5)向样品中加入蒸馏水洗涤氢氟酸至中性。

(6)再次向样品中加入盐酸溶液(HCL),并加热去除絮状物。

(7)向样品中加入蒸馏水洗涤盐酸至中性。

(8)将样品转移至试管中,离心去水。

(9)向样品中加入三倍体积的重液,进行两轮重液浮选并洗涤重液。

(10)制片观察,进行孢粉鉴定与统计。

二、孢粉鉴定结果及古环境分析

1.遗址文化层的孢粉组合

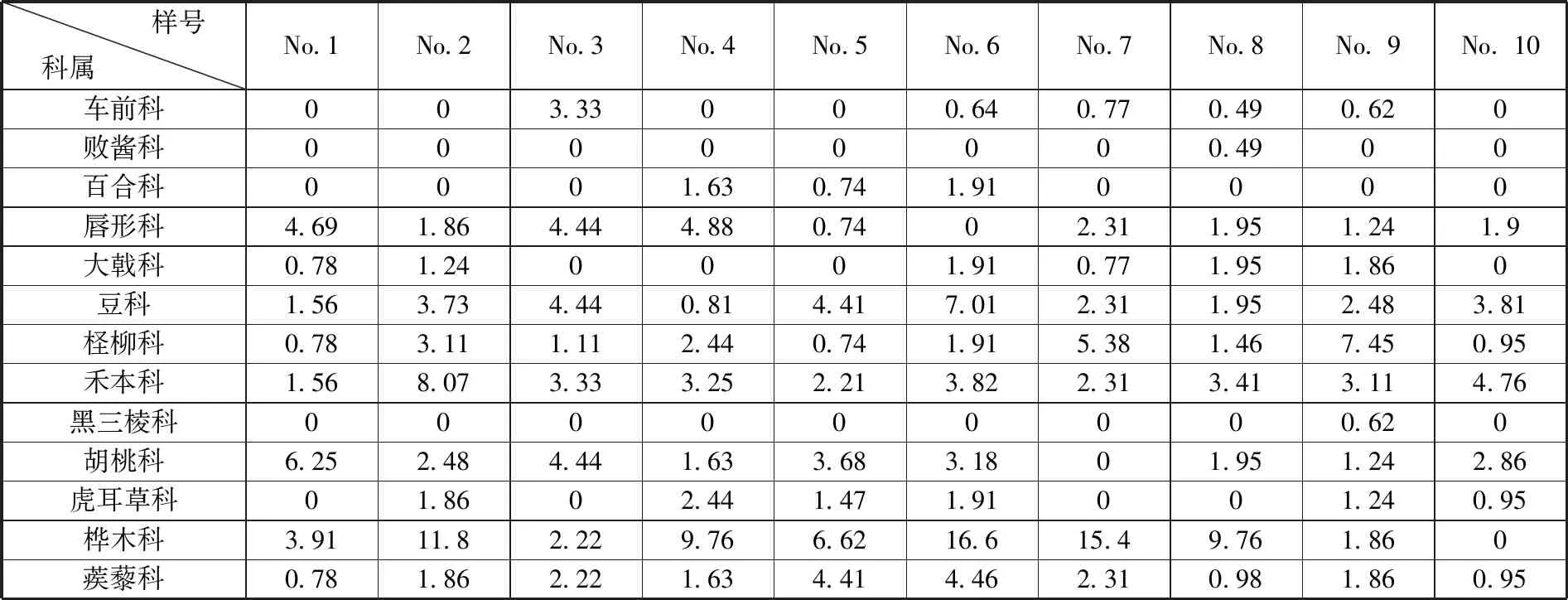

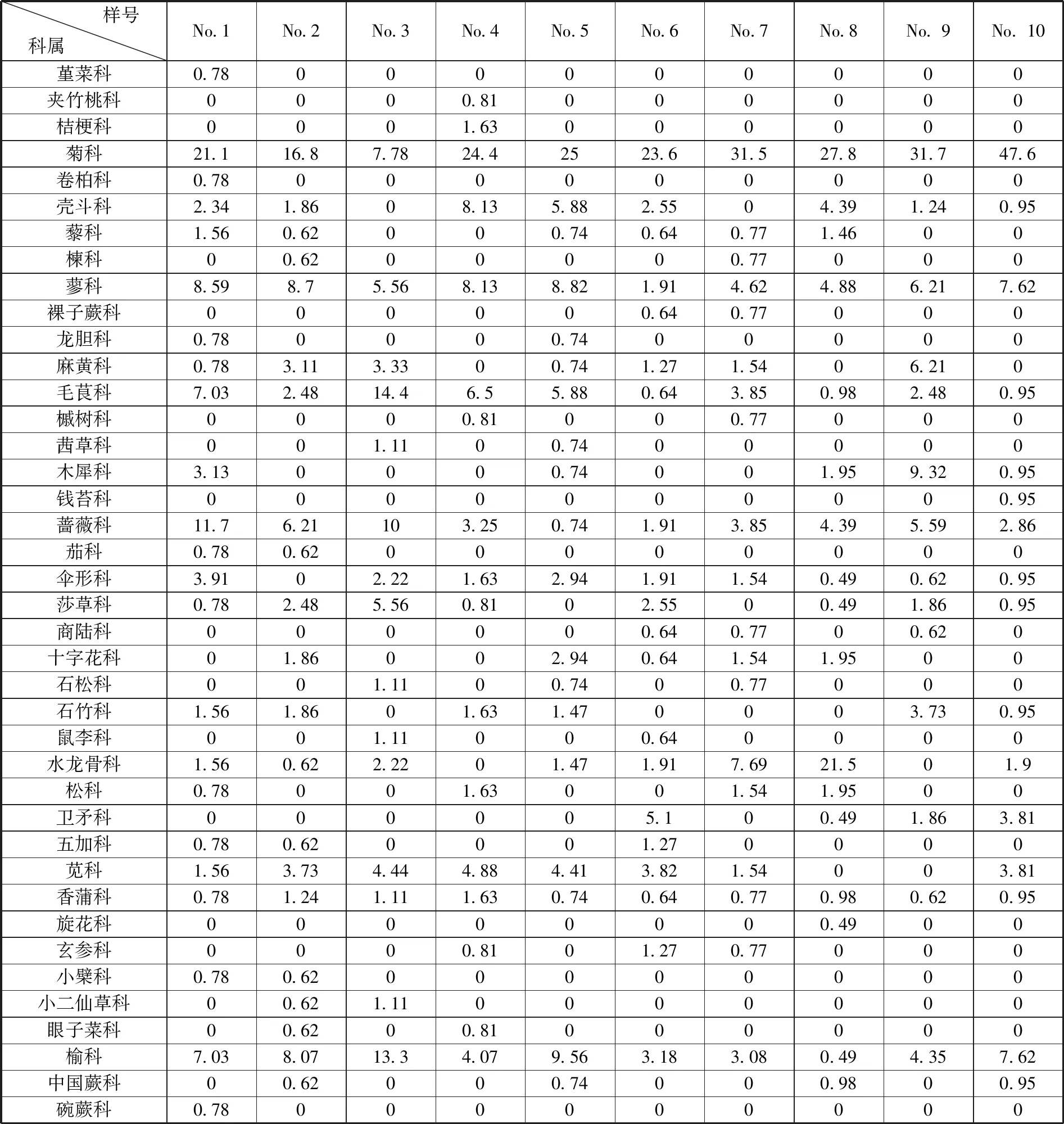

北山洞遗址进行分析的10个土样中,多数样品孢粉含量较多,其中,只有No.3鉴定出的孢粉低于100粒,其余均为100粒以上,共统计1396粒。鉴定出的主要孢粉类型有:菊科(Compositae)、蓼科(Polygonaceae)、毛茛科(Ranunculaceae)、麻黄科(Ephedraceae)、蔷薇科(Rosaceae)、榆科(Ulmaceae)、桦木科(Betulaceae)、水龙骨科(Polypodiaceae)等。具体鉴定统计结果见表二。

表二 北山洞遗址孢粉鉴定百分比统计汇总表(%)

续表一

2.孢粉分析揭示的环境信息

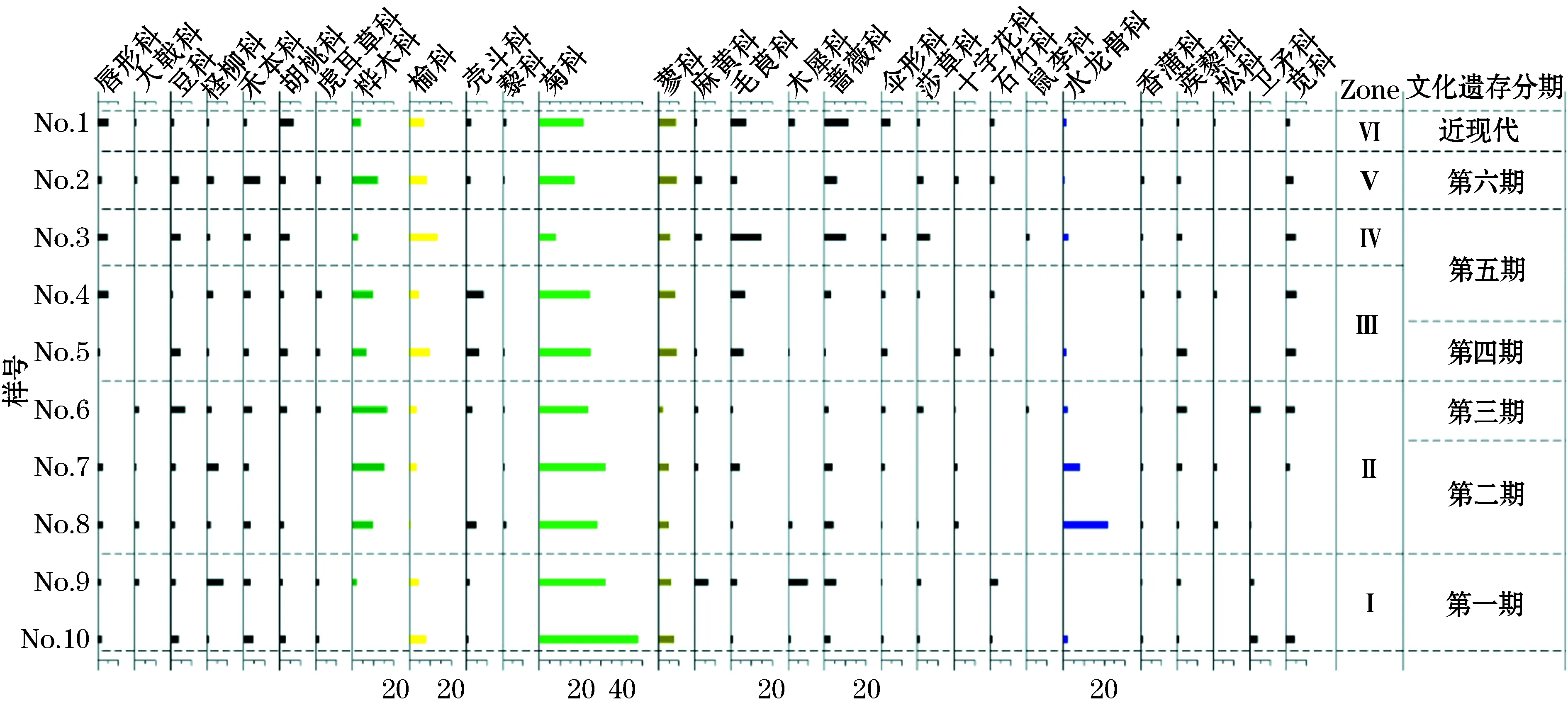

图一中列出了主要的28个孢粉类型,根据孢粉组合,可以划分出6个孢粉带。孢粉带Ⅰ菊科占绝对优势,乔木只占12%~18%,且多数为耐寒耐旱的榆科,还有部分广适的木犀科,表明这一阶段气候寒冷干燥,是整个剖面涵盖时段的最冷期。孢粉带Ⅱ草本及灌木的比例急剧下降到原来的2/3左右,乔木增长至20%以上,喜温植物与蕨类增多,昭示整体环境温暖湿润。孢粉带Ⅲ乔木种类存在变化,但数量与孢粉带Ⅱ相近,而草本有约10%的增长,说明温度处在波动期,但孢粉组合显示气候比较干燥。孢粉带Ⅳ草本及灌木花粉回升到约70%,但菊科占比下降到整个地层最低点。虽然乔木以榆科居多。但物种比较丰富,比例较为均衡,这一时期虽然较孢粉带Ⅲ略微干凉,气候可能比较适宜此处多数植物生长。孢粉带Ⅴ耐旱植物占据很大比重,乔木数量增加,提示气候向干暖转变。孢粉带Ⅵ对应近现代扰土,其孢粉组合与上一带相近,反映现今气候依然干燥,但较孢粉带Ⅴ稍凉。因表土孢粉的保存受到较多干扰,所以对近现代气候暂不讨论。

具体各个地层的孢粉分析结果如下。

北山洞遗址第10层为旧石器时代晚期晚段文化堆积。该层共鉴定孢粉105粒。其中,乔木花粉约占孢粉总数的12.4%,灌木及草本花粉约占总数的84.8%,蕨类孢子及藻类约占总数的2.8%。草本及灌木花粉中菊科花粉为最多,约占该类总数的56.2%,此外,还有蓼科、豆科、苋科等。乔木花粉中以喜温凉气候、耐寒和耐旱性较强的榆科为主,约占乔木花粉总数的61.5%。根据孢粉鉴定,植被中草本和灌木占绝对优势,零星地分布有乔木植物,此时遗址周围的环境应为稀树灌木草原。另外,还包括极少量的水龙骨科和香蒲科等水生或湿生草本或蕨类,显示当地可能有较小的河流或湖泊。这一时期,当地植被多为耐寒耐旱的品种,整体气候条件较为干冷。

图一 北山洞孢粉图式

北山洞遗址第9层仍为旧石器时代晚期文化堆积。该层共鉴定孢粉161粒,其中,乔木花粉约占18%,灌木及草本花粉约占82%。灌木及草本花粉中仍以菊科为主,约占总数的38.6%。蓼科、麻黄科、石竹科等耐寒耐旱的植物也有一定数量分布,蓼科、麻黄科均约占草本及灌木花粉的7.6%。乔木花粉中以榆科和木犀科为主,两者之和约占该类总数的75.9%。榆科比重较上一时期相比有所下降,但仍是乔木植物中的主要类型,可能是气温有小幅度上升。香蒲科和黑三棱科等水生草本仍有出现,说明居住地附近有水源。这一时期,比上一时期可能稍暖,植被仍是以灌木草原为主,零星分布有榆科为主小片林地,气候干燥偏凉。

北山洞遗址第8层为新石器时代早期早段文化堆积。该层共鉴定孢粉205粒,其中,乔木花粉约占孢粉总数的20.5%,灌木及草本植物花粉约占孢粉总数的57.1%,蕨类孢子及藻类约占总数的22.4%。与上一文化层时期相比,本期草本及灌木花粉比例急剧下降,蕨类孢子及藻类比例大幅上升,乔木花粉比例也有较大上升。草本及灌木植物花粉中仍以菊科为最多,约占48.7%。此外,还有禾本科、蓼科和蔷薇科等数量较多。乔木花粉中以主要分布于北温带的桦木科为最多,约占总数的47.6%。胡桃科、壳斗科、松科也占一定比重。此文化层时期植被的最大特点为蕨类植物比例大增,以水龙骨科为主,约占蕨类孢子及藻类总数的95.7%。蕨类孢子和微体藻类在地层的沉积物中含量十分丰富,是森林植被草本层中的重要组成部分,可以用作为环境的指示指标,藻类大多生活在水中,蕨类植物则大多数喜生于温暖阴湿的林下环境中③。这一时期,以水龙骨科为主的蕨类植物繁茂,表明此时气候较为温暖湿润,植被较为茂盛,虽仍以草原为主,但以桦木科植物为主的森林面积有所扩大。

北山洞遗址第7层为新石器时代早期早段文化堆积。该层共鉴定孢粉130粒,其中,乔木花粉约占总数的21.5%,草本及灌木植物花粉约占69.2%,蕨类孢子及藻类约占9.2%。本期与上一时期相比乔木花粉比例没有太大的波动,草本及灌木花粉比例有一定的增长,与之相应,蕨类孢子及藻类比例有一定的下降。乔木花粉中仍以桦木科为主,榆科、松科等都有一定数量的存在,其中,桦木科约占乔木花粉总数的71.4%。草本及灌木花粉中以菊科为主,豆科、禾本科、蔷薇科、毛茛科、麻黄科、柽柳科、香蒲科、苋科、蓼科等都有存在,菊科约占草本及灌木花粉的45.6%。蕨类孢子及藻类中仍以水龙骨科为主,约占其总数的83.3%。这一时期,气候仍是较为温暖湿润,但较上一时期相比有变干燥的趋势,植被以草原为主,局部生长有小片森林。

北山洞遗址第6层为新石器时代早期晚段文化堆积。该层共鉴定孢粉157粒,乔木植物花粉约占孢粉总数的27.4%,草本及灌木植物花粉约占孢粉总数的70.1%,蕨类孢子及藻类约占总数的2.5%。这一时期,乔木花粉的比例上升,草本及灌木花粉比例几乎保持不变,蕨类孢子及藻类比例继续下降。乔木花粉中仍以桦木科为主,约占其总数的60.5%,胡桃科、榆科和壳斗科也有一定数量的存在。草本及灌木植物中菊科数量最多,所占比例最大为33.6%,豆科、禾本科、卫矛科、苋科、蒺藜科等也占有一定比例。豆科、禾本科、卫矛科、苋科等的分布范围较为广泛,生长所需环境条件的限制较小,所以,没有明显的气候环境指示性。蒺藜科则主要分布在气候温暖的较干旱地区,旱生植物菊科蒿属大量存在。这一时期,气候较为干旱,但气温较上一时期可能稍有下降,植被类型仍以灌木草原为主,兼有小片森林生长。

北山洞遗址第5层为新石器时代中期文化堆积。该层共鉴定孢粉136粒,乔木花粉约占孢粉总数的26.5%,草本及灌木花粉约占总数的70.6%,蕨类孢子及藻类约占总数的2.9%。这一时期,乔木植物花粉比例有所下降,蕨类孢子及藻类、草本及灌木植物花粉比例略有上升。乔木植物花粉中以榆科为主,还有胡桃科、桦木科和壳斗科等,比例分别约为36.1%、13.9%、25%和22.2%,喜温凉气候,耐寒耐旱的榆科植物增多,喜温暖环境的桦木科植物比例降低。草本及灌木植物花粉中仍以菊科为最多,此外,蓼科、豆科、苋科、毛茛科、蒺藜科也有一定数量,所占比例分别约为35.4%、12.5%、6.25%、6.25%、8.3%、6.25%。蕨类植物中有少量的水龙骨科孢子。这一时期,气温开始有所下降,同时有些干燥,气候开始干凉化,植被类型大体不变,但以桦木科为主的森林开始变为以榆科植物为主的森林。

北山洞遗址第4层为新石器时代晚期文化堆积。该层共鉴定孢粉123粒,乔木花粉约占总数的26.8%,灌木及草本植物花粉约占总数的73.2%。乔木植物花粉中以桦木科和壳斗科为主,所占比例分别约为36.3%和30.3%,此外,还有榆科、胡桃科、松科等品种。灌木及草本花粉中菊科占绝对优势,所占比例约为33.3%,唇形科、蓼科、毛茛科、苋科、禾本科等也占有一定的比例,另有香蒲科、眼子菜科等水生草本分布。与上一时期相比,乔木植物花粉中,喜温凉生长环境的植物榆科比例下降,较为喜暖的桦木科比例上升,旱生植物菊科比例下降。这一时期,气温回升、气候较为湿润,植被以灌木草原为主,局部生长有森林。

北山洞遗址第3层为新石器时代晚期文化堆积。该层共鉴定孢粉90粒,其中,乔木花粉约占孢粉总数的21.1%,灌木及草本花粉约占总数的75.6%,蕨类孢子及藻类约占总数的3.3%。与上一时期相比,这一时期乔木花粉比例有所下降,草本及灌木植物花粉比例有较小的上升。乔木花粉中以榆科为主,约占总数的63.2%,另有胡桃科、桦木科等。草本及灌木植物花粉种类较多,占有一定比例的有菊科、毛茛科、蔷薇科等,其比例分别约为10.3%、19.1%和13.2%,菊科所占比例较上一时期大幅下降,各种属分布比较平均。此外,还有少量的水龙骨科和香蒲科植物孢粉。这一时期,气温较上一时期有所下降,乔木植物以喜温凉的榆科为主,取代了生长环境较暖的桦木科,草本植物也多为生长在干凉环境中的种属。这一时期,气候较为干凉,植被仍以灌木草原为主,局部地区生长有以榆科为主的小片森林。

北山洞遗址第2层为早期鲜卑时期文化堆积。该层共鉴定孢粉161粒,乔木花粉约占孢粉总数的25.5%,灌木及草本花粉约占总数的73.3%,蕨类孢子及藻类约占孢粉总数的1.2%。乔木花粉以桦木科和榆科为主,各约占乔木花粉总数的47.5%和32.5%,草本及灌木花粉种类众多,占有一定比例的有禾本科、菊科、蓼科、蔷薇科等,其比例分别约为10.9%、22.7%、11.8%和8.4%。这一时期,乔木花粉的比例较上一文化层时期有所增加,桦木科植物的比例也有较大增加,而榆科则相应有所减少。草本及灌木植物花粉中,菊科、蒺藜科、麻黄科等耐旱性植物占有不小的比例。这一时期,气温有所回升,应为温暖干燥型气候,植被以灌木草原为主,森林分布面积较上一时期可能有所增加。

北山洞遗址第1层是近现代扰土层。该层共鉴定孢粉128粒,乔木植物花粉约占总数的24.2%,灌木及草本植物花粉约占孢粉总数的72.7%,蕨类孢子及藻类约占总数的3.1%。灌木及草本植物占绝对优势,但乔木植物也占据一定数量,植被虽然以灌木草原为主,但在土壤水分条件较好的地方会生长有小片的阔叶林。在草本及灌木植物花粉中以菊科、蔷薇科、蓼科、毛茛科花粉最多,分别约占草本及灌木花粉总数的27.7%、16%、11.7%和9.5%,乔木花粉则是以榆科和胡桃科最多,分别约占乔木花粉总数的29%和25.8%,可能反映近现代气候较为干燥。由于该层受扰动较大,以下不做过多讨论。

三、结果与讨论

人类从诞生以来,一直与环境有着强烈的相互作用关系。人类文化的产生与发展,与其所处的环境密切相关,环境因素影响和制约着文化的类型和内涵,尤其在生产力低下的史前时代,环境甚至决定文化的发展方向,深入研究了解某一文化,对其进行古环境的研究和重建十分必要。有什么种类的植物,就会产生什么种类的孢粉,不同的孢粉组合类型会反映不同的植物群,而不同的植物生存又要求有特定的生态环境,所以,根据孢粉组合一定程度上能够恢复古植被、古气候和古环境。

北山洞遗址第一期文化遗存以遗址第9、10层为代表,年代推定为距今14200—13700年左右,属旧石器时代晚期晚段④。这段时期北山洞遗址附近环境条件较为稳定,是整个遗址人类活动时期中最冷的一个时期。北山洞第一期文化遗存中的遗迹数量较少,遗物也较少,其中,有部分刮削器与尖刃器,可能提示第一期文化遗存存在的时间并不连续。从旧石器时代晚期遗物看,当时人们以狩猎采集为生,石器工业类型以石叶工业为主,考虑到环境温度非常低,此时北山洞遗址可能是当时人们的一个临时性居所,只在此做短暂休憩。年代相近的大兴安岭月亮湖(北纬47°30′25″,东经120°52′05″,海拔1190米)沉积记录的气孔器和孢粉分析结果显示,该地区在距今15000—12800年植被逐渐向森林草原转变, 温度逐步升高,但其中经历了距今14300—14000年的冷事件,气候变冷,其后温度回升⑤。这支持了本文的孢粉分析结论。而到了距今12800—11800年间,气候持续恶化变冷,人类可能在更低纬度地区进行主要活动。

距今11800—10800年期间,气候由寒冷干旱转变为寒温气候,生长季融水增加,阔叶树比重变大⑥。北山洞遗址的新石器文化遗存就出现在这次气候向暖湿转变的过程之后。第二期文化遗存以遗址第7、8层为代表,年代推定为距今9600—9500年左右,属新石器时代早期早段⑦。这段时期遗存中没有发现遗迹,遗物仅为少量石器。目前发现的同时期相近纬度的遗址比较少,黑龙江呼玛十八站遗址B层(北纬52°25′06.6″,东经125°24′15.7″)也出土了少量石制品⑧,但缺少更多横向对比。可能在经历长时间的冷期之后,人类主要的活动地域仍在纬度较低的地区。

第三期文化遗存以遗址第6层为代表,年代推定为距今8000—7700年左右,属新石器时代早期晚段⑨。整体而言,新石器时代早期环境较旧石器时代晚期发生了很大变化,气温升高,气候变得温暖湿润,植被类型也随之变化,一些喜好温暖湿润环境的植物开始出现并逐渐占据更大比重,此时植被较为茂盛,森林面积也在扩大。虽然这一时期气候总体温暖湿润,但其间发生了变干变冷的小幅度气候波动,而后又回转为温暖湿润的气候。第三期文化遗存中发现的遗迹较多,出土遗物数量最多,包括陶器、石器、玉器等,说明人类主要活动区域在上述温暖湿润的气候条件的影响下逐渐向高纬度地区扩张。

第四期文化遗存以遗址第5层为代表,年代推定为距今6700—6300年左右,属新石器时代中期⑩。此时遗址周围气温下降,湿度变低,整体开始向干冷环境转变。这一期遗存中遗迹仅发现一处,遗物数量也较少,人们可能因为寒冷退回到前期生活的中低纬度区域中。第五期文化遗存,以遗址第3、4 层下叠压的灰坑、灶址等遗迹和出土遗物为代表,年代推定为距今5300—4900年左右,属新石器时代晚期。这一阶段气候经历了一番暖湿波动,之后又恢复到近似于上一时期结束时的干凉环境。这一时期遗迹数量略多,遗物数量依然较少。这段时间气候波动频繁,北山洞遗址可能依然是当时人们的一处临时居所。

第六期文化遗存以遗址第2层为代表,年代应为东汉时期,与早期鲜卑遗存有密切关系。这一时期环境依然干燥,但气温回升,遗址周围气候温暖干燥。同样在大兴安岭中高纬度地区的图强泥炭地(北纬52°56′34.62",东经122°51′17.46")的相近年代沉积记录孢粉分析结果显示,在距今3300—1150年左右,该地区气候相对暖湿,其后气候经历变凉、变干的过程最终进入现代暖期。这一时期遗存中遗迹遗物数量均较少,但器物形制与东北地区几处鲜卑时期遗址出土的同类器接近,可能是鲜卑时期有人偶然到此生活。

总而言之,在旧石器时代晚期,北山洞遗址的气候相对稳定,都是较为干冷,植被类型也没有较大变化,均以灌木草原为主,局部生长有小片森林,植物大多耐寒、耐旱。到新石器时代早期,北山洞遗址的气候发生了较大变化,开始变得温暖湿润,植被类型也随之有所变化,森林面积有所增加,植被茂盛,一些喜好温暖湿润环境的植物开始出现并逐渐增多。新石器时代早期气候总体温暖湿润,到了新石器时代中晚期,北山洞遗址的气候波动较频繁,总体开始向干凉化发展,其间经历过相对温暖湿润的时期,最后气温降低且逐渐干燥。到早期鲜卑时期,遗址周围气温又开始有所回升,气候转变为温暖干燥型。

附记:参加北山洞遗址孢粉采样的人员有吉林大学汤卓炜教授、陈明焕硕士、黑龙江省文物考古研究所王长明研究馆员、中国人民大学刘汉兴博士、朱鹏硕士、内蒙古技工吴景军、大兴安岭地委宣传部牟海军科长等,在此并致谢忱!

注 释:

① 黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江大兴安岭呼中北山洞遗址2014年发掘简报》,《北方文物》2018年第1期。

③ 唐领余、毛礼米、吕新苗、马庆峰、周忠泽、杨春蕾、孔昭宸、BATTEN David J.:《第四纪沉积物中重要蕨类孢子和微体藻类的古生态环境指示意义》,《科学通报》2013年第20期。

⑤⑥伍婧、刘强、储国强、旺罗、刘嘉麒:《晚冰期大兴安岭植被气候变化的气孔器记录》,《科学通报》2016年第36期。

⑧ 张晓凌、于汇历、高星:《黑龙江十八站遗址的新材料与年代》,《人类学学报》2006年第2期。