北京大兴区康庄辽墓发掘简报

2023-04-06北京市考古研究院

北京市考古研究院

〔内容提要〕 2015年,北京大兴区康庄村工程施工中出土了一座辽代壁画墓。墓葬结构保存基本完好,墓门影作无缺损,墓室圆形,穹隆顶,内设棺床、壁画,随葬一组陶质日用明器。壁画以绘制的建筑结构分区,各区画幅虽剥蚀严重,但仍可辨别宴饮图、假门等内容。陶质明器成组配套,无遗失,器形完整。根据墓葬形制和陶器,可将该墓的年代判定在辽代早期,墓主人当属具有一定经济实力的汉人。墓葬规模、结构和陶器组合是重要的分期排队资料,影作和彩绘的建筑结构为研究当时建筑的等级制度提供了线索。

2015年10月,北京大兴区康庄路在进行管道施工时发现一座辽代壁画墓,北京市文物研究所(现北京市考古研究院)接到报告后,遂于2015年10月11日至19日对该墓进行了抢救性考古发掘,编号为2015DKZLM1(下文介绍省略“2015DKZL”)。M1位于北京市大兴区北京八中大兴分校北侧、康庄村东北部,北临金星西路,东临G45高速公路,南临康庄路,西临兴旺路,墓葬地理位置坐标为北纬39°45′47″,东经116°19′36″,海拔约为44米(图一)。现将M1发掘情况简报如下。

图一 M1地理位置示意图

一、形制结构

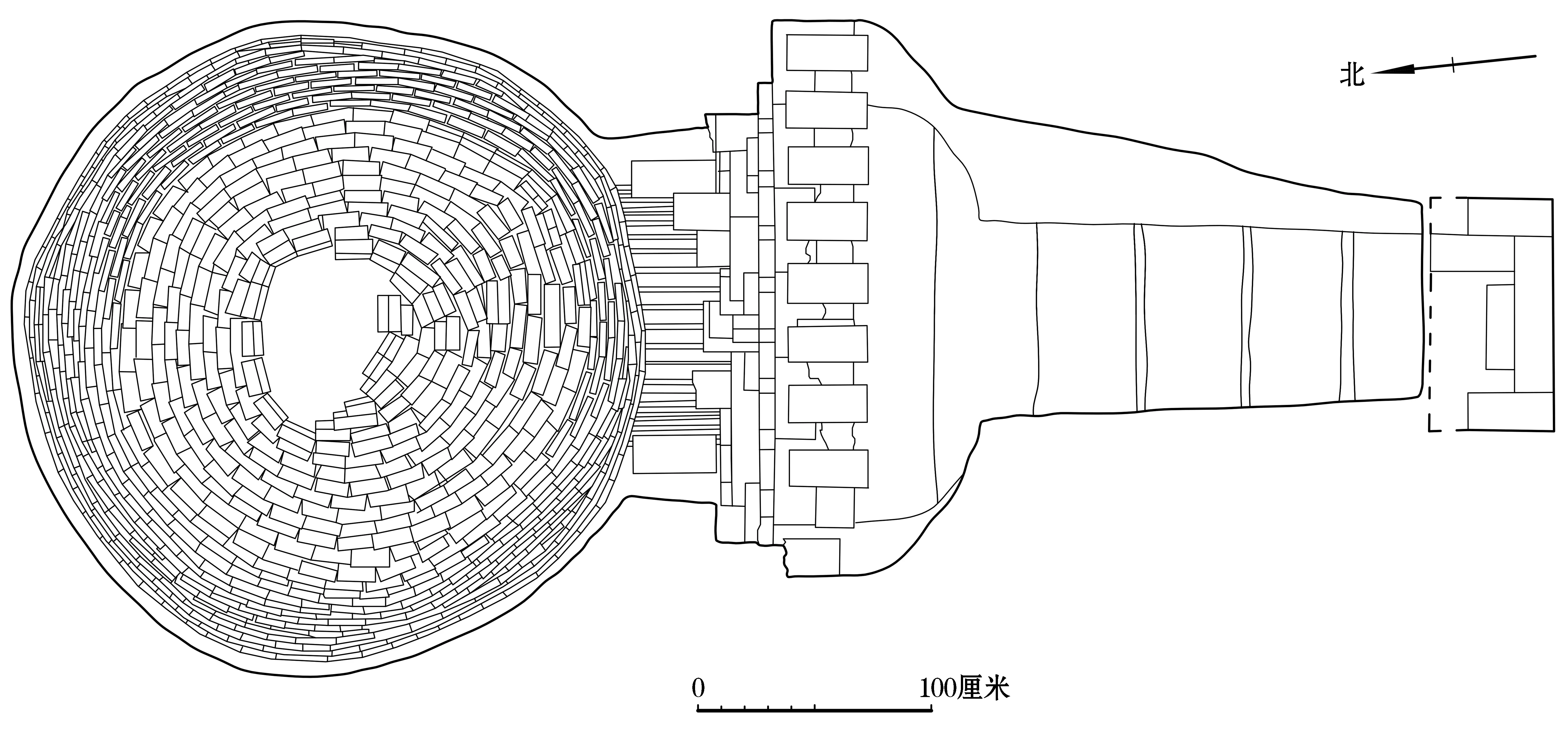

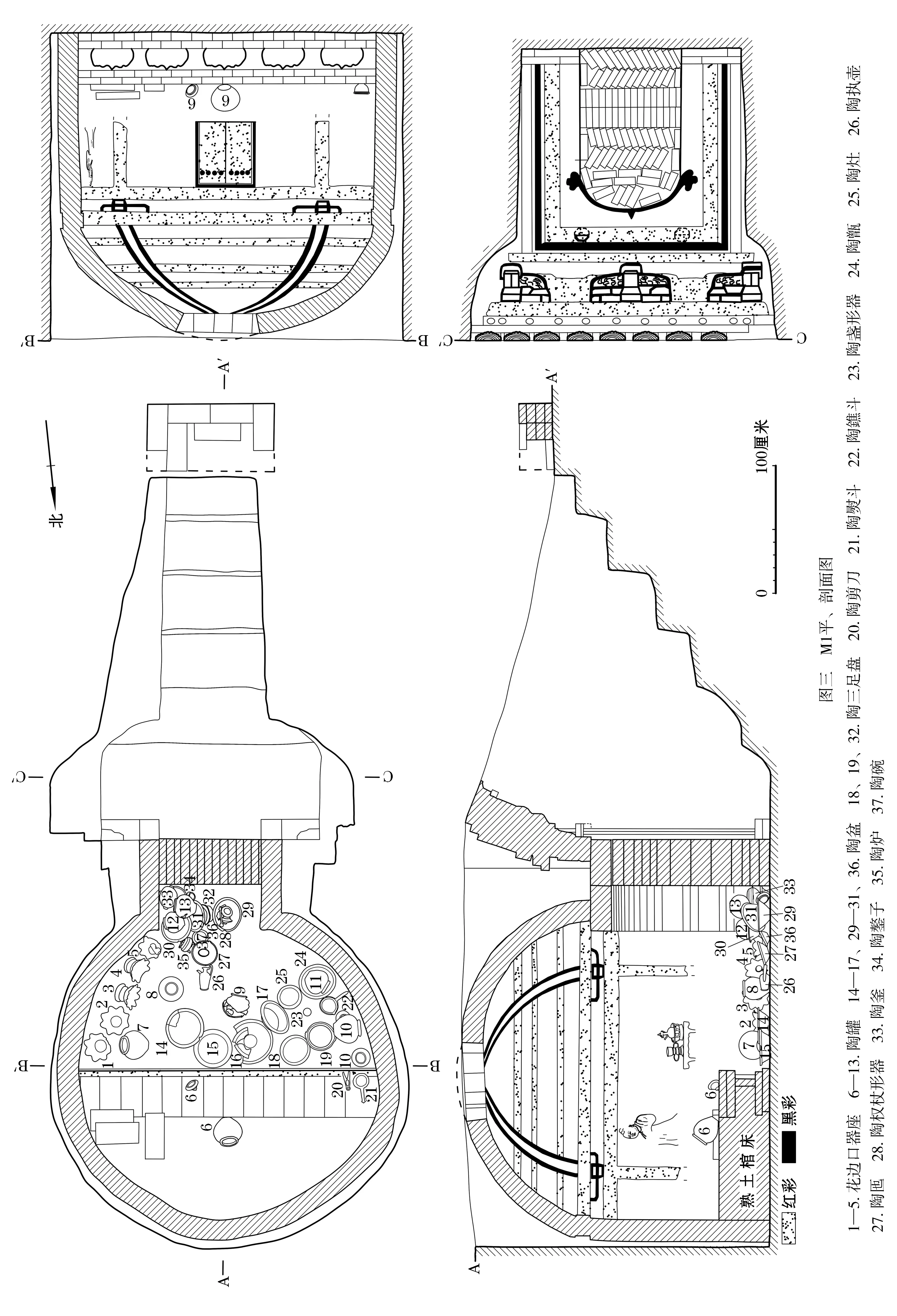

M1为圆形单室砖墓。开口于第2层下,打破生土,墓口距地表深约2.7米。墓向185°。由祭台、墓道、墓门、甬道、墓室组成。墓圹南北全长6.62米,东西宽0.84~2.8米(图二;

图二 M1俯视图

图三;图四)。用砖均为泥质青灰色,单平面模印沟纹,长35、宽16、厚5.5~6厘米。

祭台 位于墓道南端。平面呈长方形,东西向,与墓道垂直。青砖垒砌,残存4层,砌法为卧砖纵横叠砌(砖的砌法本文平置称“卧”,侧立称“甃”)。长1、残宽0.52、残高0.26米。

墓道 北连墓门。南窄北宽,平面呈近梯形,底部为阶梯状。开口南北长2.68、宽0.84~2.38、深0.18~2.28米。底部共设五级台阶,台面较平整,上部三级直壁,下部两级斜弧壁,自上而下第一级长0.7、宽0.3、高约0.24米;第二级长0.73~0.77、宽0.38、高约0.33米;第三级长0.77~0.8、宽0.42、高约0.25米;第四级长0.8~0.83、宽0.43、高约0.36米;第五级长0.83~1.6、宽约0.44、高0.25米。墓道填黄褐色花土,土质较硬,较纯净。

墓门 墓道末端即为墓门。为青砖雕砌的仿地面木结构建筑,墓门上宽下窄,正视呈倒梯形。起砌于用青砖卧砌两层而成的门基之上,正面做出墓门券洞,券洞两侧和上部做出立颊、榑柱、倚柱、门额、阑额、斗拱、撩风槫、檐椽、瓦面等结构①(墓门结构各部分名称参照《白沙宋墓》),整个表面先用厚约1厘米的石灰涂抹,其上用黑、红彩勾勒绘画。墓门上部宽2.38、下部宽1.72、高2.28米。

墓门券洞为圆拱形,内宽0.79、高1.26米,两侧砖墙以两卧一甃砌法砌至1米后卧砖起拱券。券洞封门砖共9层,自下向上第1、2、5、6层以人形垒砌,第3、4、9层甃砌,第7、8层卧砌。封门上部券边处用黑彩勾勒出一朵祥云。门洞外门框壁面平整、内凹,整体呈长方形,用白彩粉饰。

门框外为两侧立颊,上部为门额。立颊用两层砖立砌而成,门额用两层砖卧砌而成,壁面均以红彩粉饰。门额正面用砖砌出两朵正八边形门簪,门簪正面施白彩,边框用宽约2厘米黑彩勾勒,东侧门簪下部残,西侧门簪缺失。两立颊大小相同,间距1.12、高1.38、宽0.1米。门簪间距0.64米,正面边长0.12米,凸出门额0.1米。

图三 M1全景(南→北)

图五 墓门正视图(南→北)

两侧立颊外侧为榑柱,门额上部为阑额。榑柱用一层砖立砌而成,阑额用一层砖卧砌而成,壁面均施以黑彩。两榑柱大小相同,间距1.42、宽0.04、高1.46米。阑额长1.51、宽0.06米。

榑柱外侧为倚柱,倚柱柱头砌出普拍枋,凸出立颊约0.1米。倚柱用两层砖立砌而成,普拍枋用青砖卧砌而成,倚柱壁面施白彩,普拍枋用红彩粉饰。倚柱均高1.48、宽0.1米;普拍枋长1.92、宽0.06米。

图六 棺床及北壁假门图

普拍枋上砌出东、西柱头铺作各半朵及铺间铺作一朵,均为一斗三升,铺作之间砌眼壁。铺间铺作下出栌斗,栌斗上承华栱、两侧出泥道栱,华栱、泥道栱上出齐心斗、散斗。柱斗铺作栌斗上承华栱,均仅出单侧泥道栱,华栱、泥道栱上出齐心斗、散斗。铺作用白彩作底,黑彩描边框,泥道栱壁面并用黑彩绘出草叶纹图案,眼壁施以红彩。铺作间隔0.3米,铺间铺作宽0.62、高0.28米,柱头铺作宽0.38~0.42、高0.28米。铺作上部为卧砖砌成的撩风槫,槫上用砖雕出11枚圆形檐椽,撩风槫施红彩,檐椽施白彩。撩风槫长2.2、宽0.1米;檐椽大小基本相同,径长约0.06、间距0.03~0.16、凸出壁面0.1米。

檐椽上部是用砖雕成的8块仰瓦,仰瓦之间各用半块残砖相隔,瓦头均刻划有4周弧线纹。瓦面东西全长2.4、高0.08、凸出壁面0.1米(图五)。

甬道 连接墓门、墓室。平面呈长方形,拱券式,以一甃两卧砌法叠砌墙裙至0.96米,以上卧砖起拱券,壁面均用厚约1厘米的石灰粉刷。土圹宽1.56~1.6、进深0.64、深2.4米;内空宽0.86、进深0.64、高1.26米。

墓室 位于甬道北侧。平面呈圆形,穹隆顶,顶部有一圆形盗洞。土圹南北径长约2.72、东西径长2.82、深2.3~2.4米;内空南北径长2.28、东西径长2.36、残高2.24米。周壁用卧砖叠砌墙裙至1.4米,以上叠涩内收起券结顶,墓底未铺砖。半圆形棺床设置于墓室北部,床边壁下部先卧砖横向砌两层,其上内收约0.04~0.06米,以横向甃砖砌出五个壸门,壸门以上卧砖横砌两层出檐,檐面并用宽4厘米的红彩条刷出棺床边框,床边壁与墓室壁之间用黄褐色花土填实,棺床东西长2.33、南北宽1.18、高出墓底0.4米(图六)。

整个墓壁底色用厚约0.5~1厘米的石灰粉饰,上用黑彩、红彩绘画。墙裙东北、东南、西北、西南角用红彩等距绘出四根倚柱,倚柱下部红彩均有不同程度脱落,倚柱宽0.1~0.12、高1.3米。倚柱上部绘出普拍枋及柱头铺作4朵,普拍枋用红彩刷成,宽0.1米;柱头铺作用黑彩勾勒而成,形制、大小相同,结构简单,均仅设栌斗和泥道栱,柱头铺作宽0.34、高0.1米。柱头铺作上部为一周用红彩刷成宽约0.1米的柱头枋,凸出壁面约0.02米。柱头枋以上起穹隆顶,墓室顶壁装饰三周宽约4厘米的红彩带,柱头枋上部、沿每个铺作华栱向上均刷有两条间距6、宽2厘米的黑色彩带通向墓顶(图七)。

倚柱把墙裙分为四区,四区内都有壁画,由于墓室长期处于潮湿环境严重霉变及脱落等原因,只有东壁和北壁壁画可隐约看出部分内容,其余壁画已无法辨识。东壁描绘似为“饮宴”场景,正中为一长约0.34米的方形桌子,桌子下部漫漶不清,桌子上部北侧放一花边口盏托,南侧放一器壁绘有花卉图案的注碗,碗内放置一高细颈、长流、圆腹注壶,桌子、器皿均以黑彩描绘(图八);东壁北部、靠近东北角倚柱处可隐约看出似一妇人,用黑彩描绘,发髻不清,圆脸丰润,浓眉大眼,高鼻小嘴,身着圆领长裙,似为手中持物,做佝身眺望状(图九)。北壁正中描绘一长方形假门,假门宽0.46、高0.5米,用黑彩上刷出门额、两侧刷出立颊,门额、立颊内用红彩刷出版门两扇,版门上绘黑色门钉,门上绘有壁画,现已无法辨识。

二、随葬品

M1出土器物共计37件,均为陶质明器,器形有罐、盆、器座、灶、釜、甑、匜、碗、三足盘、鐎斗、盏形器、剪刀、执壶、权杖形器、炉、鏊子、熨斗等,除熨斗、剪刀和1件罐出土于棺床上外,其余随葬品均出土于甬道及墓室底部(图一〇)。

图一〇 器物出土状况

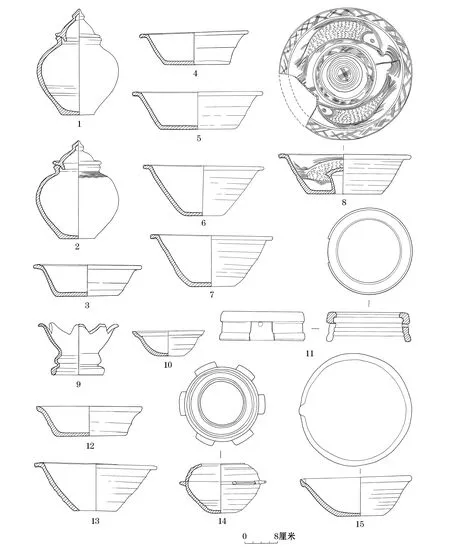

罐 8件,据口部不同和器表有无纹饰分两型。

A型 5件(M1∶6、M1∶8、M1∶9、M1∶11、M1∶13),侈口、素面罐。形制相同,大小基本相同。M1∶6,泥质灰陶。侈口,圆唇,束颈,圆肩,鼓腹,下腹弧收,平底。罐上承塔式盖,珠形纽,纽顶尖,宽平沿,盖口内缩。口径11、腹径20、底径8、通高26厘米(图一一;图一八,1)。

B型 3件(M1∶7、M1∶10、M1∶12),敛口、水波纹罐。形制相同,大小基本相同。M1∶7,泥质灰陶。敛口,圆唇,束颈,圆肩,鼓腹,下腹弧收,平底,肩部饰六周凹弦纹及五周水波纹。罐上承塔式盖,珠形纽,纽顶尖,宽平沿,盖口内缩。口径11、腹径20.2、底径8.4、通高24厘米(图一二;图一八,2)。

图一一 陶罐(M1∶6)

图一二 陶罐(M1∶7)

图一三 陶盆(M1∶14)

图一四 陶盆(M1∶17)

图一五 陶盆(M1∶30)

图一七 陶盆(M1∶31)

盆 8件 ,据口部、腹部不同和内底有无柱台分五型。

A型 3件,浅腹盆。形制相同,大小不同。M1∶14,泥质灰陶。敞口,平折沿,方唇,斜腹较浅,平底。沿面有一周凹弦纹,器表有修坯旋痕。口径26.6、底径16、高7.8~8厘米(图一三;图一八,4)。M1∶17,口径26.6、底径15.2、高7.2~7.8厘米(图一四;图一八,3)。M1∶30,口径32、底径18、高9.2厘米(图一五;图一八,5)。

B型 2件,深腹盆。形制相同,大小不同。M1∶29,泥质灰陶。敞口,平折沿,方唇,斜腹较深,小平底。沿面有两周凹弦纹,器表有修坯旋痕。口径30、底径10.6、高12.2~12.8厘米(图一六;图一八,7)。M1∶31,口径30、底径9、高12.2厘米(图一七;图一八,6)。

C型 1件,无沿盆。M1∶15,泥质灰陶。敞口,尖唇,无沿,斜弧腹,平底。器表有修坯旋痕。口径26、底径17、高7~7.6厘米(图一八,12;图一九)。

D型 1件,曲腹盆。M1∶36,泥质灰陶。侈口,沿微折,方唇,曲弧腹,小平底。沿面有一周凹弦纹。口径17.8、底径6.4、高6.2厘米(图一八,10;图二〇)。

图一八 M1出土器物1、2.陶罐(M1∶6 M1∶7) 3—8、10、12.陶盆(M1∶17 M1∶14 M1∶30 M1∶31 M1∶29 M1∶16 M1∶36 M1∶15)9.陶器座(M1∶2) 11.陶灶(M1∶25) 13.陶甑(M1∶24) 14.陶釜(M1∶33) 15.陶匜(M1∶27)

E型 1件,内底凸起柱台盆。M1∶16,泥质灰陶。敞口,平折沿,方唇,斜腹,平底。内底凸起一蘑菇状柱台,柱体束腰,台面隆起。盆沿刻复线菱形纹,外壁有修坯旋痕,内壁刻两条追逐嬉戏的鱼,内底刻弦纹及交错斜线纹,蘑菇状柱台面内区刻交错斜线纹,外区刻弦纹。口径32.6、底径18、高9.8厘米(图一八,8;图二一)。

花边口器座 5件(M1∶1、M1∶2、M1∶3、M1∶4、M1∶5)。形制相同,大小基本相同。M1∶2,泥质灰陶。八瓣莲花形口,弧腹,束腰状圈足。

图一九 陶盆(M1∶15)

图二〇 陶盆(M1∶36)

图二一 陶盆(M1∶16)

图二二 陶灶(M1∶25)

图二三 花边口器座(M1∶2)

口径19.6、底径12.8、高12.6厘米(图一八,9;图二三)。

灶 1件。M1∶25,泥质灰陶。平面呈圆形,敛口,折肩,束腰、直壁。灶上面切出一圆形火眼,侧面下方切出一方形灶门,灶门对应后侧有一圆形烟孔。口径16、底径21.2、高7厘米(图一八,11;图二二)。

图二四 陶釜(M1∶33)

釜 1件。M1∶33,泥质灰陶。敛口,圆唇,鼓腹,直鋬,平底。上腹装饰三周凹弦纹,中腹凸出六鋬,下腹有修坯旋痕。口径10.6、腹径18.2、底径6、高12厘米(图一八,14;图二四)。

甑 1件。M1∶24,泥质灰陶。敞口,平折沿,方唇,斜腹,底中空。沿面装饰两周凹弦纹,腹部有数周修坯旋痕。口径30、底径10.4、高11~11.8厘米(图一八,13;图二五)。

匜 1件。M1∶27,泥质灰陶。敞口,圆唇,斜腹,平底。口部有一小流,腹部有修坯旋痕。口径27.4、底径11、高9.2~9.6厘米(图四,15;图二六)。

图二五 陶甑(M1∶24)

图二六 陶匜(M1∶27)

图二七 陶碗(M1∶37)

图二八 陶三足盘(M1∶18)

图二九 陶三足盘(M1∶19)

图三〇 陶三足盘(M1∶32)

碗 1件。M1∶37,泥质灰陶。敞口,圆唇,斜弧腹,平底。外壁素面,内壁装饰刻划纹,口下为三周凹弦纹带,凹弦纹带间填以水波纹带,凹弦纹、水波纹带又被三组纵向斜线纹分为六区。口径14.3、底径5.5、高3.2~4厘米(图二七;图三一,12)。

三足盘 3件 ,据足部不同和有无双耳分三型。

A型,兽面蹄足、无耳盘。M1∶18,泥质灰陶。直口,平折沿,方唇,直腹,平底。底下承三蹄足,足面模印兽面,兽面圆眼鼓睛,高鼻大嘴,獠牙外露。折沿面装饰三周凹弦纹。口径21.2、高7.6厘米(图二八;图三一,1)。

B型,兽面蹄足、有耳盘。 M1∶19,泥质灰陶。侈口,斜折沿,方唇,斜腹,平底。沿面上附两个对称的方形立耳,耳中有长方形穿孔,腹下承三蹄足,足面模印兽面,兽面圆眼鼓睛,高鼻,大嘴,獠牙外露。口径22、底径17、高10.4厘米(图二九;图三一,3)。

C型,扁平足、有耳盘。M1∶32.泥质灰陶。侈口,斜折沿,方唇,直腹,平底。沿面上附两个对称的桥形立耳,腹下承三扁平足。口径20、底径15、高10.7厘米(图三〇;图三一,2)。

盏形器 1件。M1∶23,圆形,敞口,圆唇,弧腹,圜底,内底有一桥形纽。口径6.7、高1.8厘米(图三一,5;图三三)。

剪刀 1件。M1∶20,泥质灰陶,模制。平面呈“∞”形柄,剪刃呈张开状。长17、宽6.3厘米(图三一,6;图三四)。

执壶 1件。M1∶26,泥质灰陶。侈口,折沿,圆唇,束颈,圆肩,斜腹,平底。口、肩部外接一折曲形扁柄,柄对应方有一直流,流下部装饰一周凹弦纹。口径5.4、腹径9.2、底径7.2、高21.4厘米(图三一,7;图三五)。

图三二 陶鐎斗(M1∶22)

图三三 陶盏形器(M1∶23)

图三四 陶剪刀(M1∶20)

图三五 陶执壶(M1∶26)

图三六 陶权杖形器(M1∶28)

图三七 陶炉(M1∶35)

图三八 陶鏊子(M1∶34)

图三九 陶熨斗(M1∶21)

权杖形器 1件。M1∶28,泥质灰陶。捏制。项呈圆球状,柄呈圆柱状,末端为方椎体。柄、末端有刀削痕迹。项径长3.2、柄径长1.3~1.6、高19.6厘米(图三一,8;图三六)。

炉 1件。M1∶35,泥质灰陶。敞口,斜折沿,圆唇,束颈,鼓腹,平底。口上附两个对称的立耳,耳中有圆形穿孔,底下承三个折曲形柱足。炉上腹装饰两周凹弦纹。炉上承塔式盖,珠形纽,纽顶尖,弧腹,盖面有三朵等距梅花形镂孔。口径13.5厘米,腹径16.5、底径8.4、通高20厘米(图三一,9;图三七)。

鏊子 1件。M1∶34,泥质灰陶。圆形,穹隆顶,顶下斜出3个等距扁平足。三足上部均有两个未穿透的圆孔,中部各装饰一周凸弦纹。顶径23.8、高11厘米(图三一,10;图三八)。

熨斗 1件。M1∶21,泥质灰陶。侈口,折沿,圆唇,斜腹略内收,圜底,口部粘附一扁长柄。熨斗下承圆形座,侈口,方唇,弧腹,底中空,腹部有两周间断的长方形镂孔。熨斗口径12.6、底径9、高7.4厘米;柄长12、宽2~2.4厘米。底座口径13、底径10.2、高5.4厘米(图三一,11;图三九)。

三、结 语

M1为圆形单室砖墓,墓门为仿地面木结构牌楼建筑,墓室设半圆形棺床,棺床边壁砌“壸门”,墓壁先用白灰涂抹,然后在上用黑彩、红彩作画,墓葬形制与北京地区及周边已发掘的辽代早期墓葬相近,特别是与青云店辽墓②、韩佚墓(下葬年代为公元997年)③、北京亦庄69号地M14④及朝阳市林四家子M1⑤等墓形制更为相近。

M1出土随葬品也均具有辽代早期文化特征,多见于北京地区已发掘的辽代早期墓葬,其中的陶罐、剪刀、执壶等仍具有唐代遗风。M1出土A型陶罐与青云店辽墓的M1∶6及韩佚墓形制相近。M1出土B型陶罐与青云店辽墓的M1∶1、M2∶4及赵德钧墓(公元937至公元958年)出土陶罐⑥形制相近。M1出土A型、B型、D型陶盆及碗、剪刀、灶与青云店辽墓出土陶浅腹盆、深腹盆、曲腹盆、碗、剪刀、灶形制相近。M1出土陶盆M1∶16内壁刻划纹饰与赵德钧墓出土陶盆内壁刻划纹饰相同。M1出土陶执壶、六鋬陶釜与青云店辽墓、大兴团河农场M1⑦及韩佚墓出土同类器物形制相近。M1出土陶鏊子M1∶34与青云店辽墓的M1∶14及韩佚墓出土陶鏊子形制相近。M1出土器物组合及器物形制均与亦庄69号地M14相近,M1出土的A型陶罐、执壶、三足盘、剪刀、碗、熨斗、权杖形器、炉、釜与亦庄69号地M14出土的M14∶16、M14∶22、M14∶9、M14∶6、M14∶4、M14∶17、M14∶5、M14∶15、M14∶11等形制相近。

综上所述,根据墓葬形制及随葬品等特征判断,M1时代为辽代早期。M1随葬品皆为汉人常用明器,不见契丹常用器物,说明M1应为一座汉人墓葬。

M1墓葬形制及随葬器物组合保存均较完整,为研究北京地区辽代早期的墓葬形制、经济文化及建筑艺术提供了新的实物资料。

附记:本次发掘领队为王策,参与发掘的人员有刘风亮、戢征、曾庆铅、马伯涛、马素霞;器物照片由王宇新拍摄;线图由曾庆铅绘制。

执笔:刘风亮 戢 征

注 释:

① 宿白:《白沙宋墓》,文物出版社2002年。

② 北京市文物研究所:《北京大兴区青云店辽墓》,《考古》2004年第2期。

③ 北京市文物工作队:《辽韩佚墓发掘报告》,《考古学报》1984年第3期。

④ 北京市文物研究所:《北京亦庄考古发掘报告(2003—2005年)》,科学出版社2009年。

⑤ 辽宁省文物考古研究所:《朝阳市林四家子辽墓发掘简报》,《北方文物》2013年第2期。

⑥ 北京市文物工作队:《北京南郊辽赵德钧墓》,《考古》1962年第5期。

⑦ 北京市文物研究所:《大兴团河农场三号地辽代窑址和墓葬》,《北京文博》2010年第1期。