宁夏中卫市常乐西汉墓发掘简报

2023-04-06宁夏回族自治区文物考古研究所中卫市文物管理所

宁夏回族自治区文物考古研究所 中卫市文物管理所

〔内容提要〕 2002年和2008年,为了配合西气东输工程建设,宁夏回族自治区文物考古研究所和中卫市文物管理所对常乐汉代墓地进行两次考古发掘,共发掘汉代墓葬46座,其中,5座西汉中晚期土坑墓人骨颅面部形态具有明显的欧罗巴人种特征。墓葬形制、随葬器物及葬式显示欧罗巴人群与中原移民高度融合。该墓地发现的有欧罗巴人种特征的个体,是迄今发现的最早进入黄河上游的西方人群,对研究汉代边疆居民构成以及民族融合与交流有着重要的意义。

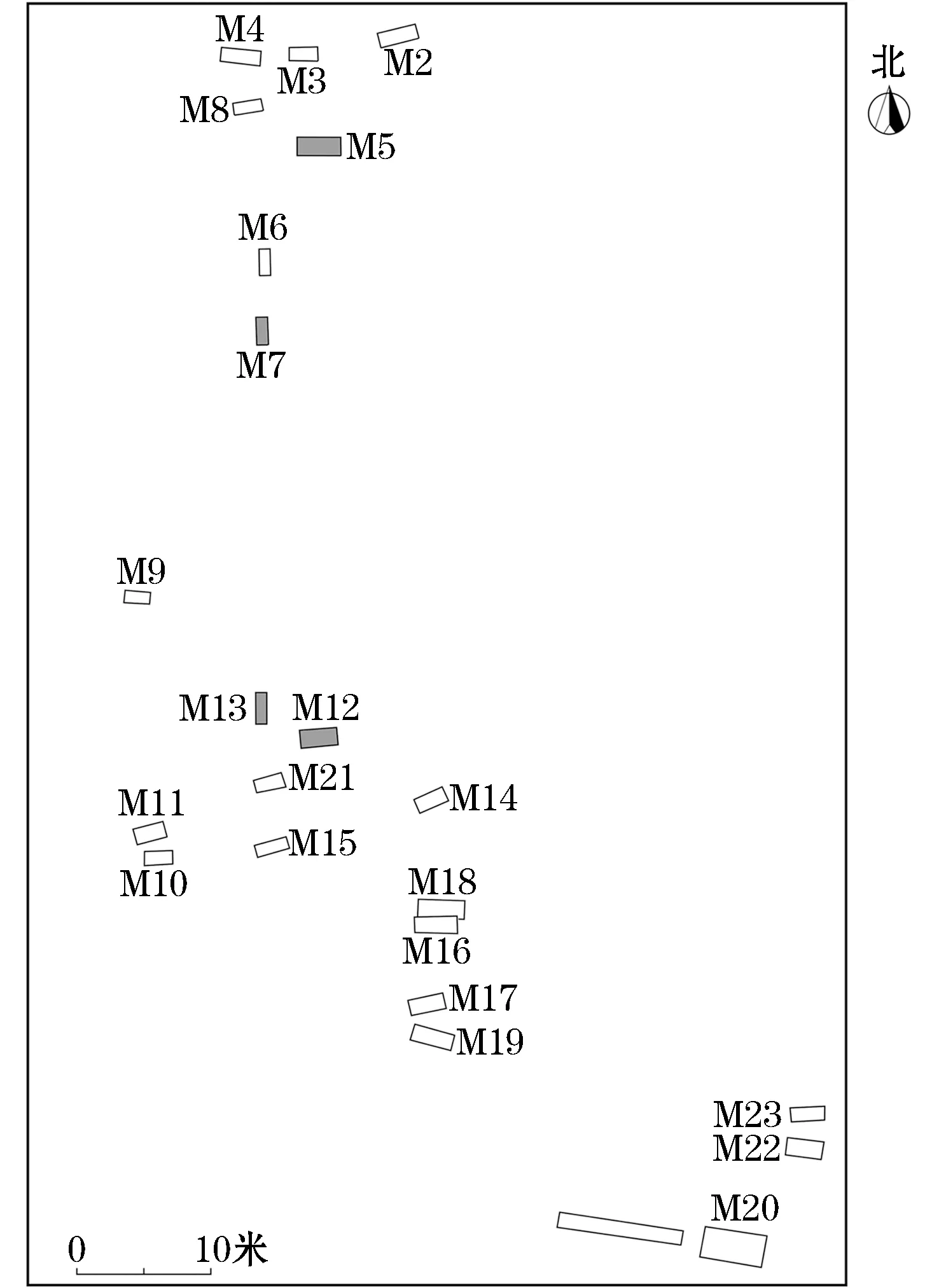

宁夏中卫常乐墓地位于中卫市常乐镇南约2.5千米香山北麓的台地上(图一)。2002年和2008年,为了配合西气东输工程建设,宁夏回族自治区文物考古研究所和中卫市文物管理所对常乐汉代墓地进行两次考古发掘,共发掘汉代墓葬46座。经对出土人体骸骨的体质人类学研究,发现5座土坑墓人骨颅面部形态具有明显的欧罗巴人种特征,其中1座为2002年发掘,编号为2002ZCBM9,余皆为2008年发掘,分布相对集中(图二),分别编号为08ZCM5、08ZCM7、08ZCM12、08ZCM13,现简报如下。

图二 常乐墓地平面图(2008年发掘)

一、2002ZCBM9

(一)墓葬形制

M9为竖穴墓道木椁墓,方向276°,平面呈“甲”字形,由墓道、甬道、墓室构成(图三)。

墓道 竖穴墓道位于墓室西部,偏离墓室中轴线。平面呈长方形,西、南、北壁壁面规整,留存清晰的工具痕。东壁距开口深1.8米处有一与墓道同宽、长1、高1.45米的生土台,其下为甬道。墓道地面高于墓室地面,西部留有两个台阶,第一级进深0.11、高0.1米,第二级进深0.41、高0.26米。上层填土因浸水十分坚硬,1米之下为比较松软的五花土。墓道上口长3.5、宽0.92~1.06米,墓底长3.73、宽1.02、深4.26米。竖穴墓道与竖穴墓室之间的生土隔梁北宽南窄,宽度0.24~0.07米。

甬道 拱顶土洞式,底面呈长方形,高于墓室地面。长1、宽0.65、高0.92米。甬道东侧用5根直径0.12~0.21米的圆木竖立封门,其上用1根直径20厘米的横木平压,横木的两端插入墓圹南、北壁,立木外侧底部用天然石块加固。

墓室 竖穴墓圹平面为长方形,呈西北—东南形倾斜,底部略大于口部。上口长3.75、宽1.89米,墓底长3.82、宽1.89、深4.66米。墓壁整齐,墓底平面低于甬道和墓道的底面约0.4米。填土疏松。

木椁构建于竖穴底部稍偏东,与墓壁之间均留有0.15~0.2米的间隙,墓壁与木椁之间以小块石填充。木椁盖板和四壁板齐全,无底板。其中,盖板以长1.75、宽0.3、厚0.11米的木板平铺,四壁的木板皆为水平方向铺设。木椁长3.38、宽1.45、高1.1米,四壁的厚度约为0.09米(图四)。

图四 02ZCBM9椁与棺(北→南)

木椁东部并排放置2具木棺。北棺的北壁板紧贴木椁北壁,而南侧棺的南壁板紧贴木椁南壁,两棺间距约为0.15米。双棺的盖板、四壁板和底板均齐全,呈长方形。其中,北棺长1.93、宽0.57、高0.57米;南棺长1.9米、宽0.52、高0.46米,两具棺的木板厚度均为0.05米。棺、椁均腐朽严重并有断裂或塌陷,其连接部位的结构不详。

合葬墓,人骨未经扰动,仰身直肢,头向东,面向北。经鉴定,北棺的墓主人为一年龄45~55岁的女性,南棺的墓主人为一年龄45~55岁的具有明显欧罗巴人种特征的男性。

(二)出土遗物

出土遗物有陶器、漆器。陶器置于两棺之间和南棺西侧,沿男性木棺西侧呈曲尺形分布。漆器腐朽严重,根据残留漆皮外形推断原器物为圆盒,直径约16厘米。

陶器均为陶罐,器形有高领罐、矮领罐。

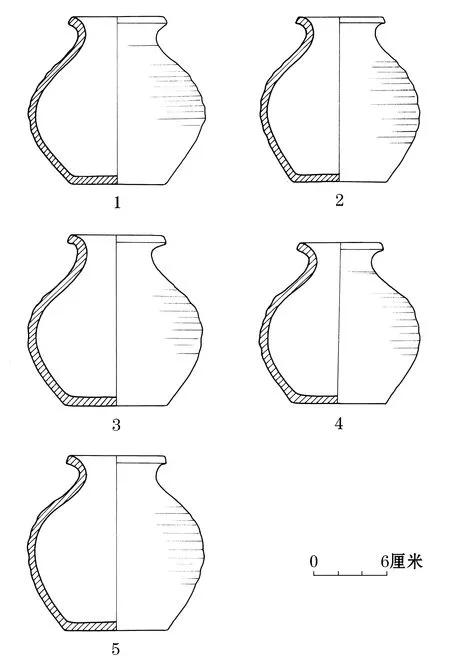

矮领罐 7件。其中5件形制相同,泥质灰陶,轮制。敞口,斜方唇,低领,圆鼓腹,最大径在腹中部,下腹削斜,小平底。02ZCBM9∶1,口径8.2、腹径14.8、底径7.8、高14厘米(图五,1;封二,1)。02ZCBM9∶6,口径7.4、腹径13.3、底径7.8、通高13.7厘米(图五,2)。02ZCBM9∶7,口径8.2、腹径14.6、底径8.4、通高14.2厘米(图五,3)。02ZCBM9∶8,平底较大。口径8.3、腹径14.7、底径8.6、高14.7厘米(图五,5)。02ZCBM9∶10,口径7.2、腹径13.3、底径7.8、通高13.4厘米(图五,4)。02ZCBM9∶4,泥质灰陶,器表涂有黑色陶衣,多剥蚀,轮制。直口,折沿略倾斜,圆唇,溜肩,鼓腹,最大径在中腹部,平底。口径6.7、腹径13.2、底径6.6、通高12厘米(图七;图八,5)。02ZCBM9∶9,泥质浅灰陶,胎质细腻,质地坚硬,轮制。敞口,斜折沿,圆唇,束颈,溜肩,椭圆形腹,最大径在中腹部,下腹弧收,平底。肩、上腹部有数周不规则凹弦纹。口径11.3、腹径16.5、底径7.8、通高17.4厘米(图八,2;封二,2)。

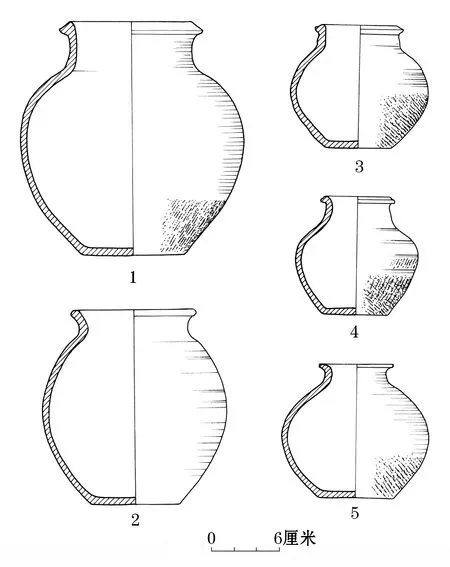

高领罐 3件。泥质浅灰陶,质地坚硬,轮制。形制相近,一大两小。直口,斜沿,尖唇,高直领,圆鼓腹,最大径在上腹部,小平底。腹部以下有压印的竖行细绳纹。02ZCBM9∶2,口径13、腹径20.1、底径9.2、高21厘米(图六;图八,1)。02ZCBM9∶3,器形较小,口沿削斜,高领外撇。口径6.7、腹径11、底径5.8、高10.6厘米(图八,4)。02ZCBM9∶5,器形较小,高领中部略外凸。口径8、腹径12.4、底径5.8、高11厘米(图八,3)。

图五 02ZCBM9出土陶器1—5.矮领罐(02ZCBM9∶1 02ZCBM9∶6 02ZCBM9∶7 02ZCBM9∶10 02ZCBM9∶8)

图六 高领罐(02ZCBM9∶2)

二、08ZCM5

(一)墓葬形制

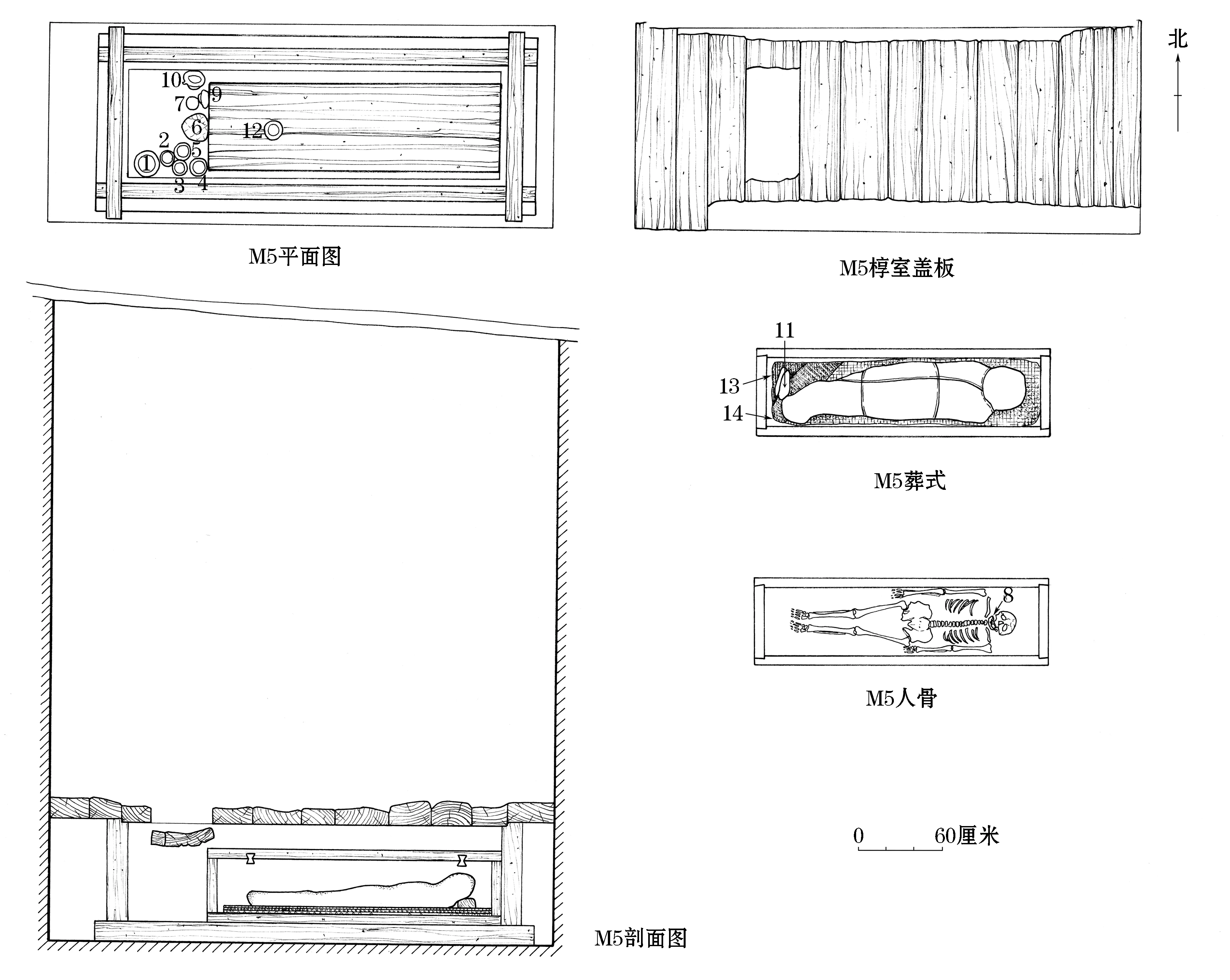

M5为竖穴土坑木椁墓,东西向,方向90°,开口于表土层之下,距地表深0.1米。未发现封土遗迹和盗扰痕迹。平面呈梯形,口底同大,竖穴四壁垂直,近墓壁底部发现有宽0.18米的条状工具痕。墓圹长3.7、宽1.45~1.5、深4.41~4.68米。墓坑内填五花土,土质松软,未经夯打(图九)。

图七 矮领罐(02ZCBM9∶4)

图八 02ZCBM9 出土陶器1、3、4.高领罐(02ZCBM9∶2 02ZCBM9∶5 02ZCBM9∶3)2、5.矮领罐(02ZCBM9∶9 02ZCBM9∶4)

椁室构建于竖穴底部,呈“井”字形,由底板、侧板、挡板和顶板构成。底板和两个侧板均用3块木板由细腰榫拼合而成。底板长3.22、宽1.3、厚0.15米。前、后挡板与两侧板用透肩榫连接,即挡板两端各两个榫头,侧板两端凿两个卯槽,挡板榫头插入侧板卯槽内,将椁室四壁连接固定。侧板上端、挡板上端均加工成内低外高的台阶状,以放置椁盖板。盖板由12块木板横向平铺而成,西端第三块至东端第二块板间的木板均加工成两端薄、中间厚,每块板长1.16~1.45、宽0.2~0.35、厚0.1~0.15米。盖板是放置木棺和随葬遗物后封盖。在盖板西部,留置了一个长0.84、宽0.4米的长方形孔(图一〇)。木椁外长3.04、宽1.1米,内长2.74、宽0.74米,高0.75米,板厚0.15米。木椁外侧与墓壁之间填土形成熟土二层台,台高0.87米、台面宽0.18~0.43米。其中,西部的二层台较宽,说明木椁在竖穴墓圹内偏向东部。由于盖板也将东部和西部的二层台覆盖,说明在木椁封盖之前,将木椁和墓圹间的空隙用熟土填充而形成二层台,可能是为了便于站立操作。木棺置于椁内东部,紧贴椁前挡,呈梯形箱式,保存较好,盖板、底板、侧板、挡板均为一整块木板制成。盖板中间厚、边缘薄,长2.15、宽0.74米,板厚0.07~0.08米。两侧板包夹前、后挡板,用搭边榫连接;盖板与侧板用细腰榫连接,即两侧板上部与盖板外侧凿两个细腰卯槽,用细腰榫卯合。木棺长2.15、宽0.64、高0.4、板厚0.07米。

图九 08ZCM5平、剖面图1、5.矮领罐 2—4.高领罐 6.铜盆 7.陶钵 8.铜兽形饰 9、10.漆耳杯 11.布鞋 12.漆盘 13.草席 14.竹席

图一〇 08ZCM5木椁盖板(南→北)

木棺底部铺一层草木灰,灰上置一草席,草席上铺竹席一张,尸骨即放于竹席上。遗骸整体用织物包裹,呈蚕蛹状,最外层织物为粗布,较薄,呈浅黄色,分解成絮状小块。其内为褐色衾,衾以麻布为内里,外为丝绸,中间棉絮依稀可辨。尸骨用衾包裹后竖向用棉线缝合,再用细麻绳分别在颈肩、腰、腿处横向捆扎,在中部打结(图一一)。衾内衣物已整体朽蚀碳化,呈灰黑色,其形不可辨。头下一木质圆枕,脚端北侧席上放置一双布鞋,椭圆形,腐朽严重,呈灰白色。草席长1.9、宽0.4、厚0.02米;竹席朽蚀严重,尺寸不详;木枕长25、宽12、厚8厘米;布鞋长22、宽7.5、厚约1厘米。

图一一 08ZCM5木棺

图一二 08ZCM5出土遗物

单人葬,骨架保存较好,呈仰身直肢,头向东,面向上,身长1.69米,经鉴定属于40~45岁的男性个体。

(二)出土遗物

遗物有陶器、铜器、漆器。其中,1件漆盘放置于棺盖板上;2件漆耳杯、5件陶罐、1件陶钵、1件铜盆放置于棺外的椁室西部(图一二);1件铜饰放置于死者面部。

1.陶器

陶器出土6件,器形有矮领罐、高领罐和钵。

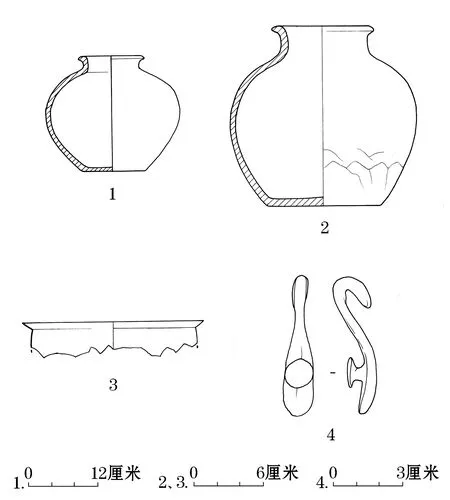

图一三 08ZCM5出土陶器1.矮领罐(08ZCM5∶1) 2—4.高领罐(08ZCM5∶2 08ZCM5∶3 08ZCM5∶4)

矮领罐 2件。泥质灰陶,轮制。08ZCM5∶1,器表涂有一道黑色陶衣。略敛口,折沿,圆唇,低领,肩部和腹上部圆鼓,下腹斜收平底。外表饰阴弦纹,有的弦纹间饰竖绳纹,大部被抹平。口径13.5、腹径25.8、底径13.7、通高23.4厘米(图一三,1;封二,3)。08ZCM5∶5,侈口,斜方唇,高领饰有一周凸弦纹,溜肩,腹上部圆鼓,平底。下腹刀削斜。口径8.2、腹径14.7、底径8.9、通高13.2厘米(图一四,1;图一七)。

高领罐 3件,均为泥质灰陶,轮制。其中两件器形相近。侈口,平折沿,方唇,唇上有一凹槽,高领,溜肩,圆鼓腹,平底,底部磨平。下腹刀削呈花瓣状。08ZCM5∶2,器表涂有一层黑色陶衣。口径8.3、腹径12.9、底径6.6、通高15.5厘米(图一三,2;封二,4)。08ZCM5∶3,口径8.1、腹径13.2、底径6.8、通高15.4厘米(图一三,3;图一五)。08ZCM5∶4,器表涂有黑色陶衣。侈口,圆唇,长颈,溜肩,垂腹,平底。腹部饰有六周凹弦纹,其间饰斜细绳纹。口径8.8厘米、腹径18.3厘米、底径11厘米、通高18.2厘米(图一三,4;图一六)。

图一四 08ZCM5出土器物1.陶矮领罐(08ZCM5∶5) 2.陶钵(08ZCM5∶7) 3.铜盆(08ZCM5∶6) 4.铜兽形饰(08ZCM5∶8)

图一五 高领罐(08ZCM5∶3)

图一六 高领罐(08ZCM5∶4)

图一七 矮领罐(08ZCM5∶5)

钵 1件。08ZCM5∶7,泥质灰陶,轮制。略敛口,圆唇,平底内凹,肩部有旋纹。口径9.5、底径6、高3.8厘米(图一四,2;图一八)。

2.铜器

铜器出土2件,器形有盆和兽形饰。

盆 1件。08ZCM5∶6,锈蚀严重,仅存口沿。敞口,外折沿,弧形腹,盆口内壁可见一纵一横两块带孔的长方形铜片,应为埋葬之前修补过的痕迹。口径19.2、壁厚0.1~0.2厘米(图一四,3)。

兽形饰 1件。08ZCM5∶8,为双角卷曲的兽首形,背面一帽钉,表面少许锈迹。长2.3、宽2、厚0.45厘米、钉帽径1.3厘米(图一四,4;图一九)。

3.漆器

漆器出土3件,器形有耳杯和盘。

耳杯 2件,出土于椁室西侧。木胎,外黑内红,表面彩绘,朽蚀严重,仅存漆皮。08ZCM5∶9,直径6~14、高2厘米;08ZCM5∶10,直径11.5~17、残高3厘米。

盘 1件。出土于棺盖表面中部,距西端0.4米处。08ZCM5∶12,圆形,木胎,外着红黑彩,盘底中心涂红,边缘涂黑,呈同心圆状,腐朽开裂,直径15、胎厚0.5厘米。

图一八 陶钵(08ZCM5∶7)

图一九 铜兽形饰(08ZCM5∶8)

三、08ZCM7

(一)墓葬形制

该墓为竖穴土坑墓,南北向,方向2°。开口于表土层之下,距地表0.11~0.15米。上口平面呈梯形,墓底呈长方形,口小底大,竖穴直壁,西壁光滑,其余壁面略粗糙,未见工具痕。东、西壁各一生土二层台,略高于棺盖板,台面不甚规整,东壁台面上有工具痕迹,并发现席纹印痕,说明当时可能回填之前用席平铺。西壁台面宽0.17~0.21、高0.53米,东壁台面宽0.16~0.28、高0.53米。墓开口长2.35、南宽0.88、北宽0.92米,墓底长2.4、宽0.93~1.1、深2.45~2.61米。墓坑填褐色五花土墓,其中夹杂小石块(图二〇)。

葬具仅有一具木棺,紧靠墓室北壁放置,长方形,盖板部分残朽,侧板和挡板保存较好,在四角以榫卯拼合。木棺长1.88、宽0.53、高0.5、板厚0.05米。根据二层台上发现的网格状席纹印痕可知,棺盖表面和二层台上原覆盖一层竹席,然后覆土。

棺内人骨一具,头向北,面向东,仰身直肢,保存较好,身长1.65米。经过鉴定,为18~20岁的男性(图二一)。

(二)出土遗物

遗物仅1件陶罐,放置于棺外东南角,其下有回填土,口部基本与棺平。

08ZCM7∶1,泥质灰陶,轮制。直口,平沿,圆唇,矮颈,圆肩,鼓腹,最大腹径靠上,平底。底部及下腹饰有网状细绳纹。口径13.8、腹径26.8、底径10.6、通高21.4厘米(图二二)。

四、08ZCM12

(一)墓葬形制

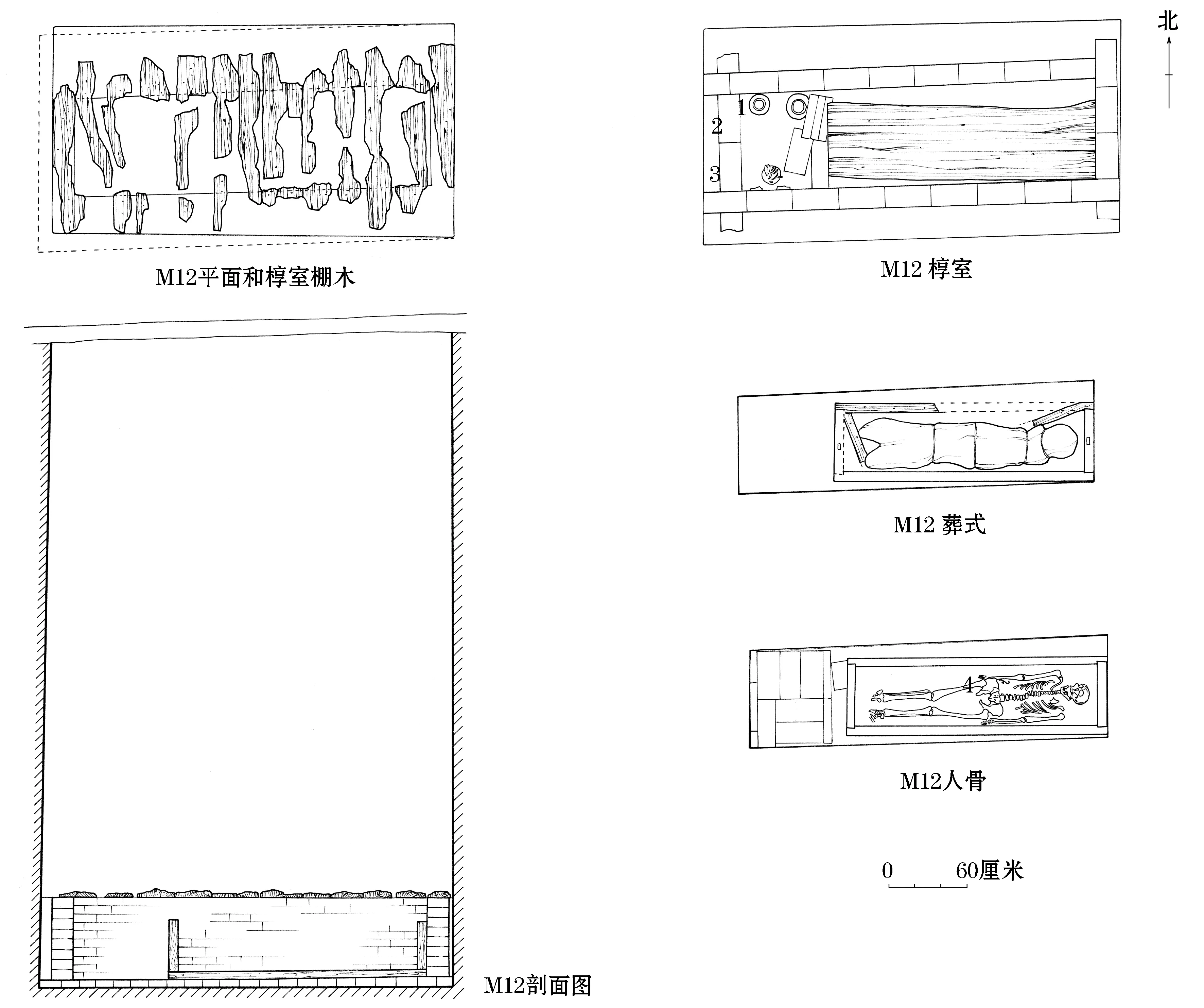

该墓为一座竖穴砖椁墓,东西向,方向为86°。墓葬开口于表土层之下,开口距地表0.15米。墓圹平面近长方形,口小底大,四壁整齐光滑,局部可见工具痕。南、北壁各有一熟土二层台,与砖砌椁室南、北壁侧壁同高,系砖砌椁壁后回填熟土形成,以平搭木板作为椁盖之用。台高0.7~0.72米,北壁台面宽0.3~0.35、南壁台面宽0.25米。墓圹上口长3.15、东宽1.65、西宽1.6米,墓底长3.26、东宽1.66、西宽1.7米,深5.11~5.24米(图二三)。

图二一 08ZCM7人骨

图二二 陶罐(08ZCM7∶1)

椁室平面呈“井”字形,用条砖错缝平砌于墓圹底部,椁东壁紧贴墓圹东壁,西壁与墓圹西壁稍有间距。其底部用条砖一横两顺平铺一层为椁底,四壁错缝平砌。椁顶横向平铺12块木板,木板两端搭于南、北壁和二层台上,中间部分腐朽塌陷于椁内,板厚0.03~0.05米(图二四)。随葬品置于椁内西部,底部与木棺间垫两层砖,其上再垫熟土以使放置陶器的高度与木棺基本等高,垫土上部沿木棺后挡板再用两条砖并列侧立一层与棺室区隔,此空间相当于椁室的侧箱或脚箱。椁长3.12、东宽1.12、西宽1.08、高0.7米。墓室用砖规格基本一致,砖长36、宽16、厚7厘米。墓坑中填褐色五花土,含少量石块。

图二三 08ZCM12平、剖面图1、2.陶罐 3.铜盆 4.带钩

图二四 08ZCM12椁室盖板

图二六 08ZCM12木棺

图二七 陶罐(08ZCM12∶1)

椁内紧贴椁东壁放置木棺一具,呈梯形箱式,并受挤压变形。盖板为一整块木板,出土时呈倾斜状。棺前后挡板与侧板用透肩榫拼合,即挡板前、后两端出榫头,左、右侧板两端各有两个卯槽,二者相套合将木棺四壁紧密连接。棺底板腐朽严重,结构规格不详。木棺长2.04、东宽0.6、西宽0.53、残高0.43、板厚0.08米(图二五)。

尸骨整体被织物包裹,织物整体碳化,腐朽严重,呈灰黑色。最外层应为衾,外丝内麻质,包裹后用麻绳在颈、上臂、腰、大腿处各横向捆绑一周。骨架底下衬一草席,席下铺草木灰(图二六)。

棺中一具人骨,头向东,面朝北,仰身直肢,骨架保存较好。经鉴定为一年龄35~40岁的男性。

(二)出土遗物

出土器物共5件。有2件陶罐、1件漆耳杯、1件铜盆均出土于椁内西端脚箱内;铜带钩1件,出土于人骨腰部。铜盆内放置动物骨骼。

1.陶器

罐 2件。均为泥质灰陶,轮制。08ZCM12∶1,直口,平沿,圆尖唇,低直领,圆腹,平底。底部经打磨。口径10、腹径22.5、底径10.5、通高20厘米(图二七;图三○,1)。罐内盛放谷物和1件漆耳杯。08ZCM12∶2,器表涂有黑色陶衣。口微侈,卷沿,圆唇,低直领,圆肩,深腹,大平底。腹下部刀削呈花瓣状。口径7.8、腹径16.3、底径10、通高15.4厘米(图二八;图三○,2)。

图二八 陶罐(08ZCM12∶2)

图二九 带钩(08ZCM12∶4)

2.铜器

铜器出土2件,有盆和带钩。

盆 1件。08ZCM12∶3,通体锈蚀,残,仅存口沿。敞口、外折沿。口径16厘米、壁厚0.1~0.2厘米(图三○,3)。

带钩 1件。08ZCM12∶4,整体呈水禽形,钩体似鸭腹,鸭嘴形钩首,腹部弧形,背起脊不甚明显,纽近尾端,截面呈不规则圆形。素面无纹,钩身布满锈斑。长6.2、腹宽1.35、纽径1.3厘米,重17.26克(图二九;图三○,4)。

3.漆器

图三〇 08ZCM12出土遗物1、2.陶罐(08ZCM12∶1 08ZCM12∶2) 3.铜盆(08ZCM12∶3) 4.铜带钩(08ZCM12∶4)

耳杯 1件。出土于编号08ZCM12∶1的陶罐中,黑色,腐朽严重。

五、08ZCM13

(一)墓葬形制

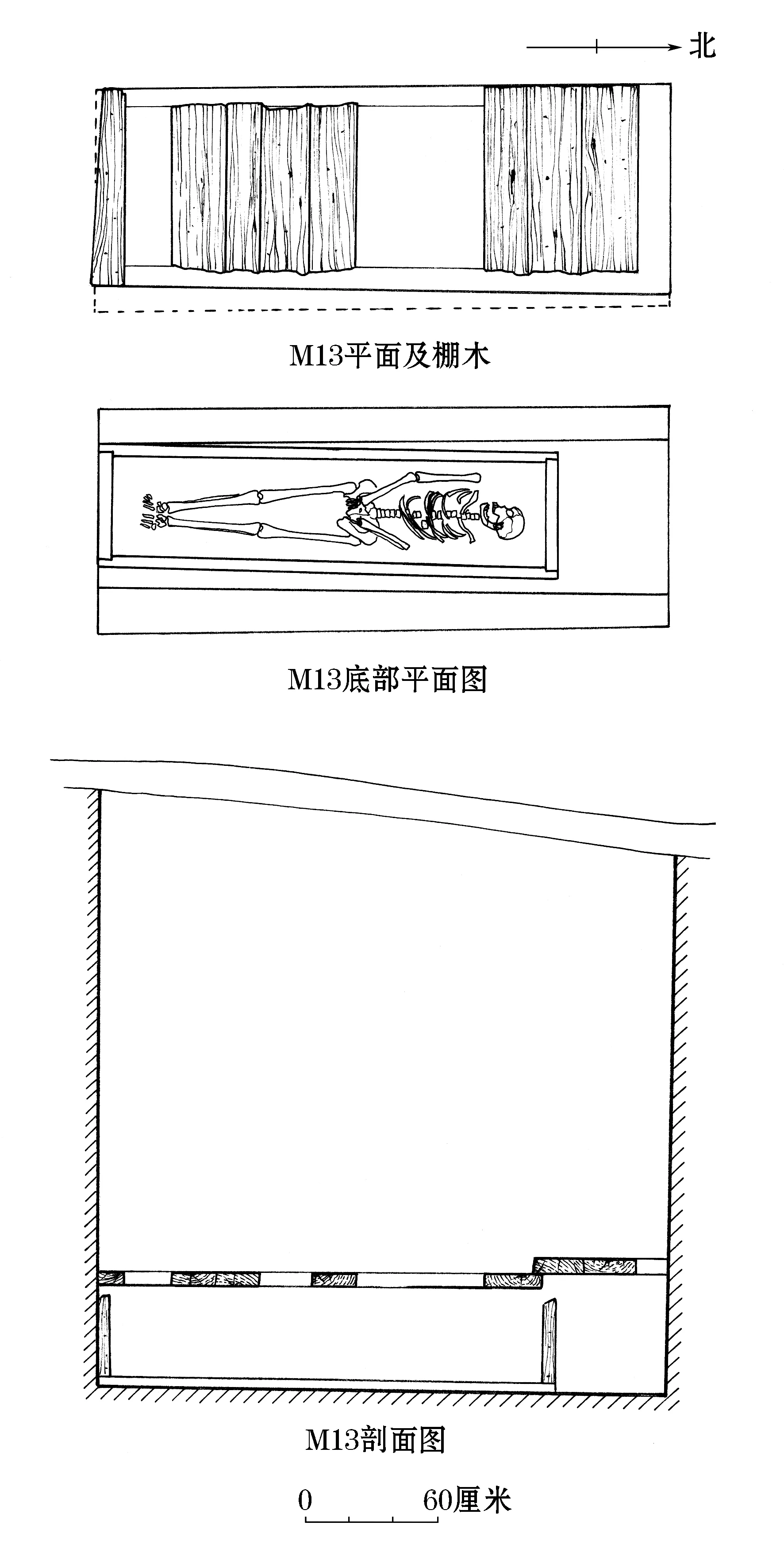

该墓为一座竖穴土坑墓,南北向,方向0°。墓葬开口于耕土层之下,距地表0.15~0.3米,竖穴墓圹平面呈长方形,直壁较粗糙,留有建墓时的工具痕。墓上口西北侧1米处,有一近长方形坑,长0.4、宽0.17~0.34、深0.12米,内含木炭,可能为祭祀坑。东、西壁自开口以下2.27米处收分形成生土二层台,与棺顶基本平齐,上平搭木板,大多腐朽坍塌,残存7块,木板长0.85~0.9、宽0.16~0.2、厚0.07米。二层台高0.47、东壁台面宽0.15~0.21、西壁台面宽0.16米。竖穴墓圹长2.67、宽0.95米,墓底长2.65、宽1.03米,深2.48~2.75米。墓坑中填坚硬的五花土(图三一)。

葬具为木棺,严重腐朽,呈粉末状,从朽迹观察,大致呈长方形箱式。侧板、挡板用榫卯拼合,结构规格均不详。棺迹长2.1、宽0.56、残高0.4米,板厚0.05米。

棺中人骨一具,头向北,面向西,仰身直肢,双手置于腹部。骨架保存完整,身长约1.85米。经鉴定为一年龄40岁左右的男性(图三二)。

(二)出土遗物

出土器物仅2件漆器,均腐朽严重,放置于木棺北部。

图三一 08ZCM13平、剖面图

漆盒 2件。08ZCM13∶1,呈圆筒形,器表饰以红色图案,口径0.2、残高0.12米。08ZCM13∶2,长方形,素面,长0.3、宽0.2米。

六、结 语

竖穴土坑墓是先秦较为常见的墓葬类型,宁夏地区最早发现于新石器时代晚期,汉代在固原城郊、海原石砚子、中卫常乐、中卫宣和以及同心倒墩子、李家套子匈奴墓地均有发现,也是汉代各族群通用的墓葬类型,尤以常乐墓地发现较多,约占所发掘墓葬70%。从以往发表的资料及研究看,竖穴土坑墓在宁夏地区主要流行于西汉中晚期,新莽后渐被土洞墓、砖

室墓、石室墓等洞室墓所替代①。5座墓葬出土遗物较少,主要为陶器、漆器,陶器主要为各类型陶罐组合,未见中原地区汉代墓葬较为复杂的陶壶、罐、盛、仓、灶等器物,在西北地区类似仅见陶罐的汉代墓葬时代偏早,如上孙家寨一期墓葬出土之陶罐组合②,02ZCBM9、08ZCM5出土高领罐与新地墓地出土F型高领罐形制相近③,出土侈口罐08ZCM5∶4与上孙家寨A型Ⅱ式细颈罐相近④,上述器物形制均流行于西汉中晚期。因此,综合墓葬形制和出土遗物,初步分析5座墓葬的年代大致为西汉中晚期。

08ZCM12是砖椁墓,除材料外,其形制及椁平面形状与同墓地木椁墓并无区别,显然是仿木椁而建。相较木椁而言,作为常见的建筑材料,砖较容易获得,也更方便砌筑。但汉代砖砌椁墓在宁夏地区仅发现两座⑤,均位于常乐墓地,占比很小,并不是墓葬主要类型。在全国范围内看,用条砖砌椁始见于陕西临潼秦陵附近的战国晚期至秦末墓葬,西汉中期以来,砖椁墓在山东、河北、陕西、内蒙古等地均有发现,尤以鲁北发现最多,形制多样,是该地区西汉中晚期流行的墓葬类型⑥。M12椁西侧用条砖隔出脚箱,与济宁潘庙Aa型砖椁墓⑦、茌平M5、M10⑧等形制相近,也说明两者具有某种联系。汉武帝元朔二年(公元前127年),随着对匈奴征伐的胜利,北部边疆空虚,开始对西北边疆数次大规模的移民,可考的就达82.5万⑨,而实际的数字可能更为庞大,移民的目的地就包括常乐墓地所在的北地郡。与移民政策对应的是,汉帝国对内附匈奴等少数族群的安置,在西北设五属国以处降者,其中,常乐墓地所属北地郡置北地属国(又称安定属国)⑩。不同地域、背景以及族群的移民在这里定居,因此,具有欧罗巴人种特征的墓主用砖椁,无疑是以汉文化为主体各族群间相互融合的结果。

5座墓葬墓主头向不一,3座东向,2座北向,从墓地整体墓葬分布看,部分墓葬分布较为集中而有规律,5座欧罗巴人墓分散于数组集中墓葬间,可能他们分属不同的家族或隶属不同的管理者,墓向或许与家族有关,而与实际的族属关系不是很密切。4座墓葬为单人葬,其中,08ZCM7与M6墓向一致,相距仅3米,经鉴定M6墓主为成年女性,应为夫妇异穴合葬;1座应为夫妇合葬墓(02ZCM9);同墓地2012年发掘的1座新莽时期欧罗巴人墓也是夫妇合葬,体质人类学鉴定结果表明,女性墓主均为蒙古人种,因此,说明不同族群间的通婚较为常见。

常乐墓地所发现的5个有欧罗巴人种特征的个体的是迄今发现最早宁夏地区的西方人群,将欧罗巴人种进入宁夏地区的时间提早到西汉中晚期,对研究汉代宁夏地区居民构成,以及民族关系有着重要意义。

附记:两次项目发掘领队为王惠民、童文成;先后参加发掘的有王惠民、童文成、乔国平、李永祥、何雄彪等;线图由乔国平绘制;照片由边东冬、王惠民、童文成拍摄;资料由朱存世、童文成、乔国平整理。

执笔:童文成 朱存世 乔国平

注 释:

① 蒋璐:《北方地区汉墓的考古学研究》,浙江大学出版社2016年,第74—112页。

②④青海省文物考古研究所:《上孙家寨汉晋墓》,文物出版社1993年,第195—209页;第97—98页。

③ 魏坚:《内蒙古中南部汉代墓葬》,大百科全书出版社1998年,第179—196页。

④ 青海省文物考古研究所:《上孙家寨汉晋墓》,第97、98页。

⑤ 该墓地2002年发掘4座砖、瓦构筑的婴幼儿墓葬,均较小,单砖砌底、壁,上覆瓦,未发现木质葬具,实际作用应为棺,王惠民:《中卫半截子山汉墓》,《中国考古学年鉴2003》,文物出版社2004年,第361、362页。

⑥ 郑同修、杨爱国:《山东汉代墓葬形制初论》,《华夏考古》1996年第4期。

⑦ 济宁市博物馆:《山东济宁师专西汉墓群清理简报》,《文物》1992年第9期。

⑧ 山东大学历史系考古专业、聊城地区文化局、茌平县图书馆:《山东省茌平县南陈庄遗址发掘简报》,《考古》1985年第4期。

⑨ 葛剑雄主编:《中国移民史》(第二卷),福建人民出版社1997年,第149—154页。

⑩ 赵红梅:《两汉时期北方与西北边疆民族地区郡县统辖模式研究》,《北方文物》2015年第4期。