“携老型”家庭旅游中子代自我概念清晰性对其幸福感影响

2023-03-23袁佳钰黄清燕陈儒风

袁佳钰,白 凯,杜 涛,黄清燕,陈儒风

(1.陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119;2.西安外国语大学旅游学院,陕西 西安 710128)

引言

2018 年,携程发起的“中国旅游者十大新年愿望”调查结果显示,“带爸妈一起出去旅行”以54%的占比高居心愿榜榜首①携程.2018年中国旅游者十大新年愿望调查报告[EB/OL].[2021-09-28].http://www.techweb.com.cn/news/2018-01-05/2626053.shtml.。2020 年至今,受新冠疫情影响,国内外旅游业难以完全恢复正常,但仍有调查显示,在选择未来出游同行对象时,“和家人一起”以42%的占比位居首位①。随着疫情防控政策不断优化调整,家庭旅游的未来发展空间十分广阔。在中国,“带着父母去旅行”已成为提升家庭凝聚力和幸福感的重要方式和有益实践[1]。

作为中国集体文化和家庭观念的产物,“携老型”家庭旅游,或称“子代-亲代”家庭旅游,是指成年子女携带父母或岳父母(以下统称父母)一同旅游的情况[2],是近年来中国社会较为常见的旅游形式之一[3]。此类现象的研究主要关注了子女携老出游动机与孝道的关联[2],或从孝行期待与反馈的角度来分析父母幸福感的获取[1],说明了父母作为被照顾的一方,在旅游过程中所获得的幸福感是相对明显的,子女在该过程中也有很好的家庭互动体验。但却有研究显示,子女在旅游后与父母再度旅游的意愿明显降低,且负面体验明显高于正面体验[4-5]。这看起来似乎与以往研究中得到的家庭旅游能够促进家庭成员互动[6]或提升个体幸福感[7]的结论互相矛盾,事实是否如此?是否成年子代在家庭旅游中纯粹是一种“牺牲”的角色?他们能否清晰地感觉到幸福?既有研究成果并没有给出直接的解释说明。

回溯幸福感研究的“自下而上”(bottom-up)和“自上而下”(top-down)的理论分析视角[8]可知,自下而上的理论分析视角强调幸福感源于外部经历和环境的积极影响;自上而下的理论分析视角则强调幸福感源于促使个体以积极方式解释经历的内在特质。在“携老型”家庭旅游中,成年子代与老年亲代所处的旅游环境和经历完全相同,自下而上的幸福感形成判断在此情境下显然缺乏解释力。从自我理论出发,人们在经历与日常生活具有明显差异的心理体验时,倾向主动寻求内在自我的解释[9],这为解释家庭旅游过程中,个体内在特质对幸福感的影响提供了可能。作为衡量个体内在特质的重要结构性指标,自我概念清晰性已被证实,在个体主义情境下与享乐主义幸福感[10]和实现主义幸福感[11]存在正向关联。而在典型的集体主义文化情境下,“携老型”家庭旅游的复杂性,一定程度可能会加剧旅游需求代际平衡的难度。该过程中,成年子代的自我概念清晰性是否也会影响其幸福感获取?

为了尝试回应上述问题,本研究选择以自我概念清晰性为研究框架起点,以平衡型决策意愿为中介变量,探讨家庭旅游过程中,自我对成年子代的享乐主义及实现主义幸福感的影响,旨在厘清前者对后者的作用机制,以期深化和补充心理学在国内外旅游者行为研究中的应用。

1 文献综述与研究假设

1.1 自我概念清晰性

自我(self)这一概念于1890年由美国心理学家William James提出[12]。他将自我分为主体自我和客体自我,前者是进行认识和体验的主体(I),后者是被认识和被体验的客体(me),即自我概念(selfconcept),用以指代个体对自身一切的知觉、了解和感受的总和[13]。纵观自我的研究组成,其主要从内容属性和结构属性两方面展开[14],内容属性指个体对自我的描述和评价[15];结构属性则指自我概念的内容如何组织[16],反映其在各种特征或维度上的差异。近年来,自我内容属性的研究几乎涵盖了社会感知、人际关系和消费者行为等多个领域,其结构属性也被证实对个体的心理和行为起着更为重要的调节作用,研究焦点也逐步由内容属性转向结构属性[17]。

从结构属性上看,自我概念的组织形式主要是分化和整合[17]。其中,分化是指“跨多个角色,某一个体的自我在多大程度上是变化或一致的”;整合则是指“在一个系统当中,已经分化的各个要素之间相互关联的程度”,反映出个体拥有内在一致的、整合性的多重自我[18],其功能在于使个体在环境变换和角色切换中保持自我一致性。作为自我概念的重要结构性指标,自我概念清晰性(self-concept clarity)是自我概念整合的反映,被用以指代自我概念/信念被清楚和自信地定义的程度[19],其具有内部一致性和时间稳定性等基本特征[20],通常被认为是一种相对稳定的、类似人格特质的结构。该概念最早由Campbell于1990年提出,早期研究聚焦于解释自我概念清晰性与心理因素的消极与积极关联[21]。其中,消极因素涉及抑郁症状和精神分裂症等方面;积极因素涉及主观幸福感[10]和心理调适[16]等内容。伴随积极心理学的兴起,自我概念清晰性的积极心理关联得到更多关注[22]。

在消费者行为研究领域,自我概念清晰性的研究相对较少[23]。既有研究表明,低自我概念清晰性的个体,无论是在线上还是线下的消费情境之中,都相对容易寻求和采纳他人建议[24],做出消费决策时更易受他人影响[23]。而高自我概念清晰性的个体,在群体决策时更积极主动,表现出更高的合作倾向和更低的回避倾向。面对社会冲突时,他们较少专注负面的自我信息,并且在冲突过程中感知到较少的自我威胁。这使他们有更多的认知资源来解决人际问题[25],也显示出自我评价对自身行为的指导性作用和支配性影响[26],为群体消费情境下自我概念清晰性与决策的互动关系研究提供了一定的理论依据。

1.2 家庭旅游者幸福感

两千多年前的古希腊哲学中,“幸福”被划分为享乐主义视角下的快乐论(hedonia)和实现主义视角下的实现论(eudemonia)两大类[27],其代表理论分别是Epicurus的享乐主义理论和亚里士多德的幸福实现论[28]。1967年,Wilson撰写的《自称幸福的相关因素》一文,标志着古老的“幸福”问题进入心理学实证领域[29]。

秉承古希腊哲学对幸福的类别划分,心理学研究领域出现了以快乐论为基础的主观幸福感和以实现论为基础的心理幸福感研究。以快乐论为基础的主观幸福感也被称为享乐主义幸福感(hedonic well-being),该理论视角认为幸福是人们长期的积极情感或精神状态[30],同时认为幸福感会受到自尊、自我概念清晰性等内在特质及情境因素的影响[31]。以实现论为基础的心理幸福感也被称为实现主义幸福感(eudemonic well-being),该理论视角认为幸福是人的自我实现,而幸福感来源于个人追求卓越、美德和自我实现的过程[32]。

首次将幸福感研究引入旅游领域的是Lounsbury和Hoopes,他们于1986年开展了关于旅游对生活幸福感的影响研究[33]。Vittersø在其之后的研究中指出,积极的情绪体验是旅游者享乐主义幸福感的主要来源,而成就感和自我价值的实现则是旅游者实现主义幸福感的主要来源[34]。在享乐主义领域,旅游被视为一种寻求愉悦的活动,其关注受限于感官主义视野之下。但黑色旅游和志愿者旅游的兴起,说明旅游并非只是个体简单地寻找“享乐或享乐的状态”,而是积极发掘旅游活动对自我实现的意义。2010 年之后,以Filep 和Deery[35]以及Voigt 等[36]为代表,将享乐主义幸福感和实现主义幸福感同时引入旅游研究之中,尝试超越对享乐主义幸福感的单一关注,从更为全面的角度来看待旅游活动对个体幸福感的影响。

旅游者幸福感不仅来自旅游活动本身,也来自旅途中同时空的他人,特别是亲密他人。作为典型的亲密他人伴随活动,家庭旅游所带来的幸福感研究主要呈现在“亲子游”和“携老游”两种类型上。原因在于,“亲子游”会提高父母的享乐主义幸福感和实现主义幸福感,且他们的幸福感与儿童感知到的家庭旅游益处存在潜在相互关系[37];“携老游”则会使作为社会支持接受者的老年亲代,在游后有明显的幸福感提升[2]。相对而言,西方主导下的家庭旅游研究往往聚焦于核心家庭,即已婚夫妇与未成年子女组成家庭的旅游活动[2],相对忽视了成年子女与父母出游的综合影响,针对成年子代的家庭旅游幸福感研究,在深度和类型区分上都相对匮乏[38]。

1.3 自我概念清晰性与家庭旅游者幸福感

稳定且清晰的自我认知有助于个体保持良好的自我状态,其对个体心理健康和幸福感获取至关重要[39]。日常生活中,自我概念清晰性高的个体偏向于生活中的积极情绪体验[40],以获取更多的主观幸福感和更强的享乐主义幸福感,而自我概念清晰性低的个体则恰恰相反。家庭旅游活动是既定社会关系的纽带群体,在非惯常环境下的求新求异活动,会给参与者带来更强的“人-地”[41]、“人-人”[42]互动,使他们能够感受到更为强烈、更加丰富的情绪体验[43]。

幸福感的自上而下理论表明,幸福感获取很大程度上是由个体内在特质所决定的[8]。具体而言,某些高(或低)特质的受访者对自己的生活更满意(或更不满意),是因为他们倾向以更积极(或消极)的方式评估各自的生活经历。结合上文对日常生活和旅游活动中个体情绪体验的共性和差异性分析,本研究提出,家庭旅游过程中高自我概念清晰性的个体更能感知到旅游体验所带来的积极情绪,更少感知到旅游体验所带来的消极情绪。由此提出如下假设:

H1:自我概念清晰性与旅游者享乐主义幸福感正相关

已有研究表明,生命意义感是实现主义幸福感获取的重要贡献因素[44],而自我认知提供了体验生命意义感的基础[45]。基于自我扩张(self-expansion)理论可知,人们通过将他人的资源、观点和认同纳入自我来实现自我扩张[46]。清晰的自我认识,为个体提供了更稳定的、与外部环境互动和同化的参考框架。这有助于个体认知和甄别外部世界的复杂信息,并将其有选择地纳入自我。作为可靠和安全的自我参考框架,清晰的自我认识使个体更容易解释不同的生活经历,并从中找到重要的生命叙事,这也成为生活意义感(meaning in life)的重要来源[47]。由于自我概念清晰性高的个体被证实更愿意将亲密他人纳入自我[48],在家庭旅游消费活动中,高自我概念清晰性个体或许更能体会到旅游活动和社会互动所带来的意义感和成就感,由此提出如下假设:

H2:自我概念清晰性与旅游者实现主义幸福感正相关

1.4 自我概念清晰性与平衡型决策意愿

家庭是由需求各异的家庭成员所组成的复合系统[49]。家庭出游过程中,因成员间的身体功能、出游经验、观念和性格等存在差别,必然会造成出游选择与消费决策的分歧。尽管以往研究表明,成年子代作为家庭旅游决策的核心层[3],会在孝道观念促使下以压抑自我需求为代价,做出完全以父母需求为前提的旅游决策[50],以减少家庭冲突的可能性,但随着代际更新的加剧,他们或许更愿意通过平衡决策来满足不同代际的旅游需求。此外,家庭时间(与家庭联结的时间)和个人时间(寻求自由的时间)的处理也会导致家庭内部群体的合作、妥协和冲突,这也对决策者提出了更高的要求[51]。

由于以往旅游决策研究多聚焦于个体决策过程,本研究试图关联群体决策研究视角,引入平衡型决策行为这一概念,将决策对象分析从单一“自我”扩展至“包含自我的群体”层面。本研究所定义的平衡型决策行为,是指在家庭旅游决策的任一阶段,决策者会在权衡两代人旅游需求共性和特性的基础上,做出有利于平衡家庭时间和个人时间的决策。具体体现在:积极询问了解父母的旅游需求,或是根据以往的共同旅游经历,将日常生活中自己对父母的偏好感知纳入家庭旅游决策之中(购物、娱乐、交通和旅游目的地等方面)[50],同时明确自身旅游需求而形成综合决策。

自我概念清晰度已被证实与决策质量之间存在着积极关联,且有助于个体做出利己和利他决策[52]。当个体对自我认知较为清晰和准确时,他们更容易通过情境需要判别,做出合适的行为表现。在非冲突情境下,高自我概念清晰性的成年子代作为决策主体,既能积极地将父母的旅游需求纳入家庭旅游消费活动的决策当中,也能避免在自我中过多地容纳父母的需求导致自身旅游需求的让位与丧失[53]。在遇到矛盾及冲突的时候,他们倾向采取更积极的应对策略,如采取行动、计划和积极地重新解释事件[54],且在遇到问题时会主动参与并使用合作解决问题的方法[25],所以更可能做出平衡型决策行为。而自我概念清晰程度低、对自己的特质持有不确定性的个体,在非冲突情境下,可能无法与父母分享有关自己旅游需求的可靠信息,且被动地受到父母旅游需求的全盘影响;在遇到家庭矛盾与冲突时,倾向采取被动消极的应对策略,更难以做出平衡型决策行为。考虑到自我概念清晰性的高低不能确定行为“会否”发生,只可能影响行为发生的可能性,故参考行为意愿的概念,本研究引入平衡型决策意愿作为中介变量。由此提出如下假设:

H3:自我概念清晰性与平衡型决策意愿正相关

1.5 平衡型决策意愿与家庭旅游者幸福感

自我概念清晰性和社会背景下的决策表现存在积极关联,自我概念清晰性高的个体,更容易在涉及他人的情境下促进更好的决策,提升决策绩效[52]。据此推断,相关决策情境下,成年子代如果具有较高的自我概念清晰性,更倾向平衡自己和父母的旅游需求,以提升决策绩效。平衡型决策意愿一方面反映了成年子代做出让自己和父母双方满意的家庭旅游决策的意愿,在一定程度上预示了平衡两代人需求的决策行为,另一方面体现了成年子代在家庭旅游过程中对集体利益最大化的追求。由于以达成多方效益最大化为目标的决策行为,可以显著提高个体或群体幸福感[55]。成年子代的强平衡型决策意愿,可能会进一步减少家庭冲突及其带来负面体验的可能性,促使其更为关注旅游和互动带来的积极意义,间接提升其旅游者享乐主义幸福感和旅游者实现主义幸福感。由此提出如下假设:

H4:平衡型决策意愿与旅游者享乐主义幸福感正相关

H5:平衡型决策意愿与旅游者实现主义幸福感正相关

综合假设H1~H5,可得到本研究的概念模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 测项发展

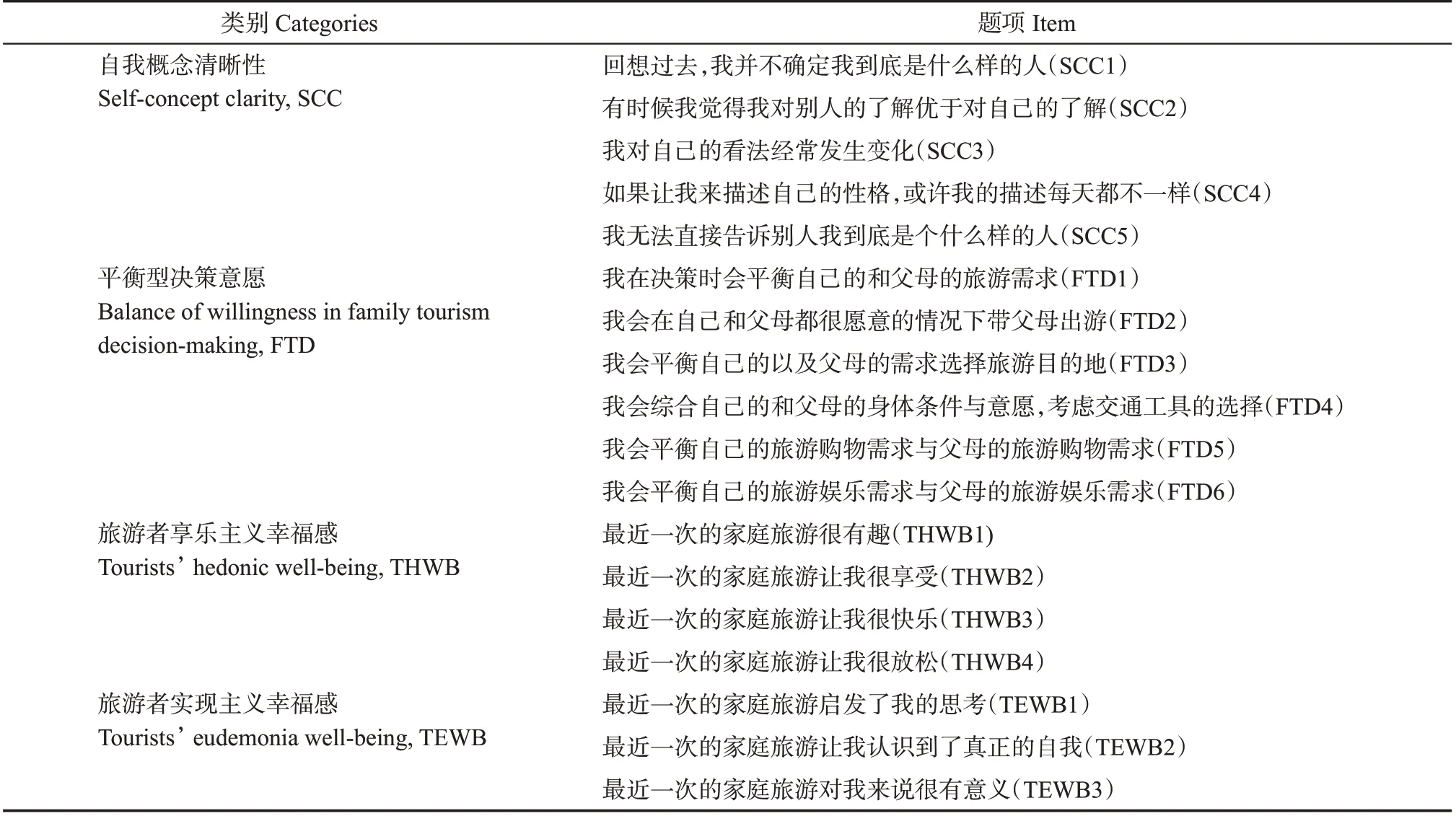

本研究设计问卷为结构式调查问卷,所需量表均采用已发表在国内外主流期刊、且已在中国情境下验证过的成熟量表,由4 个部分构成:(1)自我概念清晰性的测量维度;(2)平衡自己和父母旅游需求的测量维度;(3)家庭旅游者享乐主义幸福感和实现主义幸福感的测量维度;(4)家庭旅游者的社会人口结构特征。问卷前三部分采用Likert 7 点量表;第四部分采用单项选择的方式设问。

在自我概念清晰性的测度上。本研究主要参考的是Campbell 等[20]编制、牛更枫等翻译的自我概念清晰性量表[56]。原量表由12 个项目构成,除第6和第11题外,皆为反向计分题。家庭旅游者享乐主义幸福感和实现主义幸福感的测度上,本研究采用了Huta和Ryan的幸福感动机量表[57](该量表已被应用来测量旅游者幸福感)。鉴于“这次旅游让我不再紧张”这一问项的中外文表达语义存在歧义,对其进行了删除,最终确定享乐主义幸福感和实现主义幸福感两个维度8个测项。考虑到家庭旅游的主要决策过程主要是在游前、游中阶段,在平衡型决策意愿的测度上,本研究采用并修改了白凯等编制的,以父母旅游需求为前提的旅游决策行为量表中,游前、游中两维度的测项[50]。

2.2 数据收集

本研究以有过家庭旅游经历的成年子代为调查对象,在问卷开始从“是否近3 年有带父母/岳父母/公婆出游的经历”设问,对调研对象进行筛选,保证此次调查的针对性。

已有家庭旅游研究发现,一些成年子代在接受调研时倾向回避冲突、矛盾以及个体的负面情绪[58],进而有选择性地给出符合社会期望的回答。线上问卷发放较之实地问卷发放,经过了匿名化处理,更能保证个人信息和填写内容的真实性。本研究利用专业的在线调研平台——问卷星,通过滚雪球抽样法,发放、收集问卷,先后完成了预调研和正式调研的数据收集工作。为确保样本多样性(地区、行业和人口等),在一开始发放问卷时,选择了不同年龄、行业和地区的朋友进行填写,并由他们扩散。问卷一开始即有文字提示被调查对象采用的是匿名填写方式,并强调问卷结果仅用于学术研究以消除顾虑。相同IP 地址只能作答一次,且所有题目填写完整方可提交问卷。已完成问卷直接通过网络反馈给调研者,中间不涉及其他干扰因素[59]。

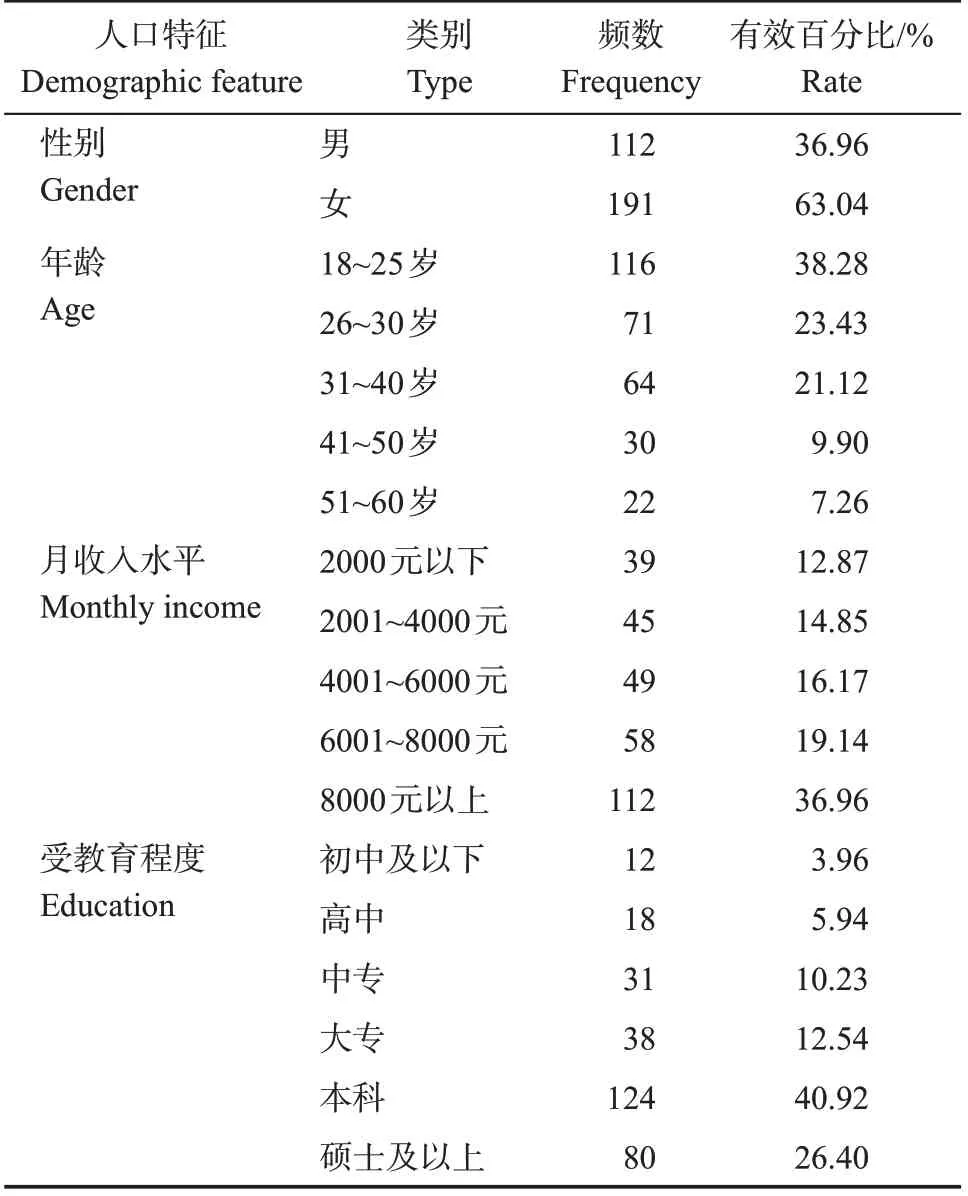

本研究使用测量工具的具体使用情境发生变化,需要预调研对问卷进行修正[60]。预调研在问卷星上共发放问卷180份,回收有效问卷134份,问卷有效率74.64%。正式调研的线上问卷发放时间为2021年1—2月,共收到问卷391份。通过控制回答时间、回答内容完整度、设置反向问题等操作删除无效问卷88 份,最终得到有效样本为303 份,样本有效率为77.50%。有效样本基本资料如表1。

表1 有效样本基本情况Tab.1 Profile of the studied sample

样本覆盖了来自杭州、西安、太原等78 个城市的家庭旅游群体,范围较广。将样本的人口统计特征与《2020—2021 年中国旅游发展分析与预测》①中国社会科学院旅游研究中心.2020—2021 年中国旅游发展分析与展望[EB/OL].[2021-04-28].https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/initDatabaseDetail?siteId=14&contentId=12437134&contentType=literature.《我国家庭旅游市场需求报告2018》②中国旅游研究院.我国家庭旅游市场需求报告2018[EB/OL].[2021-09-18].https://mp.weixin.qq.com/s/i5vo6HFiFva_qmMfk-oxVg.等权威报告作对比后发现,样本具有一定的代表性。

3 结果及分析

3.1 量表检验

3.1.1 探索性因子分析

尽管平衡型决策意愿和旅游者幸福感的原量表已在旅游情境下得到验证,但本研究仍然基于家庭旅游情境下对此进行了改动,如删除部分选项、改编了部分表述。考虑到自我概念清晰性量表以往多运用于心理学领域,首次被用于旅游研究中,而具体使用情境的特殊性可能会对量表的适用性产生影响,所以本研究认为有必要进行探索性因子分析。利用SPSS 26.0 对预调研所获数据进行探索性因子分析,保留因子载荷量大于0.5、交叉负荷量小于0.4且同一构面中测项内涵保持一致的题项[61]。最终剔除8 个题项,形成18 个题项的正式问卷(表2)。

表2 测量模型检验Tab.2 Measurement model

因子旋转的最终结果见表3。数据分析结果显示,KMO=0.841,近似卡方值χ2=1694.958,显著性Sig.=0.000,解释的总方差为70.93%,各项指标数据均达标,适合做因子分析。同样,根据表3的结果可以看出,同一理论层面构念的测量条目经因子旋转后均聚类到一起,说明量表结构效度较好。

表3 探索性因子分析矩阵Tab.3 Exploratory factor analysis

3.1.2 验证性因子分析

整体模型的拟合情况可根据绝对适配度指数、增值适配度指数、精简适配度指数3 类指标来判断。模型修正前,相关指数未达标,如AGFI=0.838<0.9。在修正法则的基础上,从最大MI指数起,建立误差项之间的共变关系。最终模型适配度中,绝对适 配 度 指 数χ2/df=1.7117、RMSEA=0.0485、GFI=0.9337、AGFI=0.9031、RMR=0.0595;增值适配度指数CFI=0.9783、TLI=0.9716、NFI=0.9497;精简适配度指数PNFI=0.7263、PCFI=0.7481。根据吴明隆提出的标准[62],所有指标均在对应参考值以上,说明整体模型具有良好的拟合度。

3.1.3 信度与效度检验

在信度检验方面,本研究使用Cronbach’sα系数进行检验。本研究量表整体Cronbach’sα系数值为0.898,累计方差的贡献率为73.309%,各构面Cronbach’sα系数值由表4 可知均超过0.7 的标准,表明数据信度较好。

表4 信度与收敛效度Tab.4 Reliability and convergent validity test

在效度分析方面,本研究选用收敛效度检验两面性,选用区别效度检验排他性。

在收敛效度的检验中,本研究选取标准化载荷量、组合信度(composite reliability,CR)、平均方差萃取量(average variance extracted,AVE)等指标进行检验,结果见表4。标准化载荷量λ除个别指标外(TEWB2=0.5443),其他各值均大于0.6,说明测量指标的信度较高;参照以往研究标准,CR值的最低水平为0.7,本研究的CR值均大于0.7;此外,平均方差萃取量即AVE在理想状态需要大于0.5,表4数据中AVE 值均大于0.5,表明本研究所选取的研究构面解释度较好。

在区别效度检验中,由表5可知,本研究所有构面AVE 值的算术平方根(对角线黑体部分数值)均大于与其他构面之间的相关系数(对角线下方数值),说明本研究选取的构面之间具有较好的区别度。

表5 区别效度Tab.5 Discriminant validity

3.1.4 共同方法偏差检验

本次数据源于线上单一渠道,这可能造成共同方法偏差。本研究运用Harmon 单因子分析方法,所有测量条目在特征值大于1、未做任何因子旋转的条件下进行因子分析,其中,最大因子贡献率为31.684%,小于40%的临界标准,表明共同方法偏差的影响在本研究中不显著。

3.2 研究假设检验

本研究运用AMOS 23.0进行模型估计,分两步对研究假设进行了检验,直接效应检验的结果如下。

第一,自我概念清晰性对旅游者享乐主义幸福感标准化路径回归系数为0.2252(p<0.001),H1 成立,即自我概念清晰性对旅游者享乐主义幸福感具有显著正向作用。该结果说明,自我概念清晰性较高的成年子代更容易感受到家庭旅游所带来的积极情绪,如有趣、愉悦或放松等,享乐主义幸福感更高。

第二,自我概念清晰性对旅游者实现主义幸福感标准化路径回归系数为0.1227(p=0.0485<0.05),H2成立,即自我概念清晰性对旅游者实现主义幸福感具有正向作用。该结果说明,高自我概念清晰性个体更容易感受到家庭旅游所带来的意义感,也更容易在此过程中得到自我提升。同时,该回归系数值小于自我概念清晰性对旅游者享乐主义幸福感回归系数值,说明自我概念清晰性对旅游者享乐主义幸福感影响更大。

在讨论中介效应时,该路径下95%置信区间不含0,中介效应显著。说明平衡型决策意愿中介效应成立,H3 获得支持。该结果说明,高自我概念清晰性个体更具有在社会情境下做出既有利己性(追求自身效用最大化),又包含利他性(追求家庭效用最大化)的家庭旅游决策的意愿。中介效应检验结果表明,在平衡型决策意愿的中介作用下,自我概念清晰性对旅游者享乐主义幸福感(β=0.1669)和旅游者实现主义幸福感(β=0.1451)的间接影响是显著的。具体如下。

平衡型决策意愿对旅游者享乐主义幸福感标准化路径回归系数为0.5852(p<0.001),因此,H4 成立,即平衡型决策意愿对旅游者享乐主义幸福感具有显著正向作用。这表明个体平衡型决策意愿越高,在家庭旅游中感受到的积极情绪和满意度越高。

平衡型决策意愿对旅游者实现主义幸福感标准化路径回归系数为0.5090(p<0.001),因此,H5 成立,即平衡型决策意愿对旅游者实现主义幸福感具有显著正向作用。这表明个体平衡两代人需求的决策意愿越高,在家庭旅游中感受到的意义感和价值感越高。

综上,本研究的最终模型假设检验结果见图2,中介效应检验见表6。

图2 假设检验结果Fig.2 Hypothesis test results

表6 中介效应检验Tab.6 Mediated effect test

4 结论与讨论

4.1 研究结论与理论贡献

本研究基于自我理论和幸福感理论,以“自我-决策意愿-幸福感产出”为研究逻辑线索,构建了“携老型”家庭旅游中子代自我概念清晰性和幸福感关联检验模型,探索性分析了成年子代与老年亲代共同出游现象中成年子代的幸福感构成和影响机制,明晰了在平衡型决策意愿的中介作用下,自我概念清晰性对旅游者享乐主义幸福感和旅游者实现主义幸福感的影响。

本研究获得如下结论:自我概念清晰性与旅游者享乐主义幸福感和旅游者实现主义幸福感均正相关;自我概念清晰性高的个体,更能在家庭旅游决策中平衡自身和父母的需求,感受到更高的享乐主义和实现主义幸福感,而自我概念清晰性低的个体则与之相反。以上结论说明,自我概念清晰性高的个体更倾向以积极方式看待旅游经历,并在遭遇冲突时,采用积极的内在调节方式和外在处理方式,减少旅游带来的消极情绪,这会促使他们感受到更高的享乐主义幸福感;自我概念清晰性高的个体在坚持自我的状态下,更可能通过自我扩张,将父母需求纳入自我概念之中,获得更高的生活意义感,从而感受到更高的实现主义幸福感。而平衡型决策意愿既反映了个体解决问题的倾向,也是个体自我扩张的体现,是自我概念清晰性与幸福感关系的合理中介变量。

研究表明,日常生活情境下,自我概念清晰性的高低均反映了个体看待经历的积极/消极倾向[63],而这一倾向会对情绪体验产生影响,进而作用于享乐主义幸福感[10]。同时,自我概念清晰性也反映出个体自我扩张的意愿[48],而自我扩张意愿会对生活意义感产生影响,进而作用于实现主义幸福感[11]。本研究结果支持了上述论断,证实了家庭旅游消费活动中,成年子代的自我概念清晰性与旅游享乐主义、实现主义幸福感均存在积极关联,也说明自我概念清晰性对享乐主义和实现主义幸福感的作用机制并未因研究情境差异而发生改变。本研究表明,自我概念清晰性与旅游者享乐主义幸福感的积极关联强于实现主义幸福感。原因在于,旅游者所感知到的幸福感强弱,可能会因幸福感类型的不同而存在差异。享乐主义旅游幸福感强调感官愉悦,是旅游者即时的积极情绪表达,易被行为呈现和感知;而实现主义旅游幸福感则更强调意义感,涉及个体更深层次的自我探索,相对较难表达和发现[64]。

本研究初涉贡献为:第一,尝试将自我概念清晰性和幸福感的关联研究放置在中国家庭旅游情境中,深化理解在集体主义文化下,重要他人对旅游者幸福感的显化影响。以往研究表明,东方文化比西方文化更注重人际关系的和谐,因此要求人们时常改变自身的行为和自我概念以符合不同情境下的角色规范[65],这也弱化了对自我持有清晰、稳定、一致的认识在集体文化情境下的重要性。但随着中国社会个体化转型,家庭成员在日常生活实践中,作为行动者本身,其所具有的主体性已得到彰显[66],个体对自我的认识趋向于稳定一致。本研究以家庭旅游这一典型集体主义文化情境,验证了自我概念清晰性与幸福感研究的广泛情境适用性。

第二,一方面从享乐主义和实现主义视角拓展了幸福感在家庭旅游领域的研究,另一方面深化了幸福感的自上而下理论在旅游领域的运用。已有研究从享乐主义和实现主义视角对“亲子游”中父母的幸福感进行了研究,本研究则将这一视角拓展到“携老游”中的成年子代的幸福感研究中,进一步丰富了幸福感理论与家庭旅游中多个类型与主体的研究。此外,幸福感的自上而下理论要求我们从个人内在性格特质出发,探究个体幸福感。这一理论虽在旅游中已得到应用,如发现了猎奇性对旅游者幸福感的积极影响[67],但仍有很大发展空间。本研究首次将其用于解释家庭旅游,为后续将更多类型的性格特质与不同类型的旅游活动进一步关联提供了参考。

第三,补充了“携老型”家庭旅游文献中以孝道为核心视角的研究。尽管孝道可用于解释成年子代携老出游的动机,但其对于出游结果评价方面的解释较为有限,并不能阐明家庭旅游所带来的幸福感、满意度等结果变量的差异性。本研究指出,内在心理特质的差异性是旅游者幸福感差异性的主要来源。自我概念清晰性作为衡量个体内在一致性的重要指标,为旅游者幸福感的个体差异性提供了有力的解释。

4.2 实践启示

本研究揭示了旅游者自我概念清晰性与其幸福感的互动机制,研究结论对旅游企业及旅游目的地的管理实践有一定的借鉴和参考价值。

首先,本研究发现,两代人的旅游需求差异可能导致不同程度的冲突,且并非所有子代都具有较高的自我概念清晰性,能采取平衡型决策行为。考虑到子代的自我概念清晰性作为固有的内在心理特征难以提升,但外部干预如提前派发宣传手册、在手册中注明旅途中的可能状况与解决办法示例等,可有助于减少此类冲突。所以,对于旅游企业而言,在设计和完善银发旅游产品时,一方面需要做大规模的市场调研,以明确两代人多方面、全过程的旅游需求,明确共性和差异性,避免出现牺牲子女旅游需求来成全父母旅游需求的产品设计;另一方面需要重视游后反馈,将出游意外状况与对应的解决办法示例,列入案例数据库,针对有需要的家庭旅游者发放。

其次,尽管自我概念清晰性是难以直接观测到的个体特质,其识别主要通过自我报告的方式,这在营销互动中相对难以实现,但“携老型”家庭旅游的享乐主义取向和实现主义取向已被证实存在,对旅游企业和目的地管理仍有参考价值。具体而言,可将营销宣传对象聚焦于承担决策任务的成年子代,锁定他们的家庭旅游诉求,通过宣传家庭旅游产品的享乐特征,如从视觉、听觉、味觉等多感官出发,呈现目的地自然风光、精品演艺、地方美食等特色,刺激他们的家庭旅游共享体验欲望;通过宣传家庭旅游产品的意义与价值,如定制化的、具有纪念价值的家庭旅游特色活动,强化他们家庭旅游共享体验的意义延展。

4.3 研究局限与未来研究方向

第一,本研究的调查问卷并未将成年子代与老年亲代的血缘关系纳入考虑。本研究中的出游群体,可以是成年子代与亲生父母,也可以是与伴侣的亲生父母。情感上的亲疏是人际互动的基本向度。费孝通在《乡土中国》一书中提出,“差序格局”是中国人人际交往的基本行为模式,个人与他人的交往会以己为圆心,按照亲疏远近,一层层向外拓展,离中心越远,情感依附越弱,不同圈子的关系采用不同的互动法则[68]。血缘的亲疏关系会带来情感上的亲疏差异和人际上的心理距离,或会使得这两类旅游中成年子代的旅游者幸福感存在差异。此外,本研究未将是否有孩子同行作为一个重要因素。而“三代同游”情况下,孩子的年龄、需求表达与否及表达方式也是成年子代的旅游决策的重要影响因素,可能会对成年子代与老年亲代的冲突起到“润滑剂和缓冲墙”的作用,其是否会对两代旅游者幸福感产生正面影响或负面影响,尚未有定论。

第二,尚未深入挖掘旅游情境下和日常情境下享乐主义与实现主义幸福感的差异性,以及群体旅游者与个体旅游者在享乐主义与实现主义幸福感上的差异性。与日常生活相比,个体通过旅游所获得的享乐主义幸福感和实现主义幸福感在内容、层次上可能更为丰富。群体旅游者与个体旅游者相比,其所感受到的享乐主义与实现主义幸福感,会更多地受到既定社会关系或契约关系的小群体互动的影响。即使是群体旅游中,内部成员的幸福感也可能会因决策参与程度、旅游限制因素不同,使得成年子代和老年亲代的旅游者幸福感存在差异,可以运用半结构化访谈进一步探讨。

第三,仍需厘清自我概念清晰性与集体自我概念清晰性的关联,以及两者对幸福感影响机制的差异性。集体主义文化情境下,集体自我概念清晰性对幸福感的影响可能更大,但目前相关研究还处于起步阶段。群体旅游中,集体自我概念的清晰是否有助于提升个体、群体内和群体间的幸福感尚待深究。