无权代理人过错责任及其减免

——《民法典》第171条第4款解释论

2023-02-24纪海龙

●纪海龙

关于无权代理人责任,原《合同法》和原《民法通则》均未要求相对人应为善意。在2017年原《民法总则》出台前,学界多支持仅在相对人善意时无权代理人才承担责任。其理由是相对人明知或应知无权代理却仍与代理人从事行为,属于自冒风险,原则上不值得保护。〔1〕参见韩世远:《合同法总论》(第2版),法律出版社2008年版,第189页;梁慧星:《民法总论》(第4版),法律出版社2011年版,第238页;朱庆育:《民法总论》(第2版),北京大学出版社2016年版,第362页。而《民法典》第171条第4款却一反原《民法总则》通过之前的学界通说,规定在相对人恶意时“无权代理人和相对人按照各自的过错承担责任”。此款规定在原《民法总则》出台后即受到质疑,认为其在比较法上并无成例,〔2〕参见陈甦主编:《民法总则评注》(下册),法律出版社2017 年版,第1221页。与《民法典》第171条第3款规定的责任相矛盾。〔3〕参见马新彦:《民法总则代理立法研究》,载《法学家》2016年第5期,第132页;迟颖:《〈民法总则〉无权代理法律责任体系研究》,载《清华法学》2017年第3期,第123页;李宇:《民法总则要义——规范释论与判解集注》,法律出版社2017年版,第816页。也有学者在立法论上对《民法典》第171条第4款持总体肯定的立场。〔4〕参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第155-162页;张家勇:《论无权代理人赔偿责任的双层结构》,载《中国法学》2019年第3期,第135-136页。学界对此款所规定责任的定性也众说纷纭,包括“代理人和相对人向第三人负责说”“缔约过失责任说”“侵权责任说”等。部分学者认为该款规定的是无权代理人和相对人过错相抵,但对于如何具体进行过错相抵却语焉不详。

从体系视角看,《民法典》第171条第4款在立法论上是否妥当,以及如何在解释论上对其进行适当解释,既涉及如何理解传统的无权代理人责任,也涉及如何解释缔约过失责任、侵权责任、与有过错、受害人故意等各个制度。牵一发而动全身,此款的解释俨然构成《民法典》生效后的一个“珍珑棋局”。本文尝试对该款规定的立法意旨和具体适用提供体系性的解释方案,以解开这个珍珑棋局。

一、《民法典》第171条第4款的体系定位

(一)《民法典》第171条第4款与第3款的关系

有观点认为,《民法典》第171条第4款规定的“承担责任”是指第3款所规定的无权代理人的无过错责任。〔5〕参见韩世远:《合同法总论》(第4版),法律出版社2018年版,第306页。但由于《民法典》第171条第3款和第4款在构成要件上相互排斥,此观点并不足取。《民法典》第171条第4款的适用前提是相对人知道或应当知道代理人无代理权,也即相对人对代理权欠缺为恶意,而同条第3款所规定责任的构成要件是相对人善意。这两款所规定的责任在构成要件上相互排斥,无法相容。〔6〕参见张家勇:《论无权代理人赔偿责任的双层结构》,载《中国法学》2019年第3期,第133-134页;夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第155页。因此,《民法典》第171条第4款规定的按照各自过错承担责任,只能是独立于同条第3款所规定责任的其他责任。

(二)《民法典》第171条第4款并非请求权基础

接下来的问题是,《民法典》第171条第4款是否构成独立的请求权基础。观点一认为,《民法典》第171条第4款中的“按照各自的过错承担责任”,是指相对人和行为人按照各自的过错向其他人(如被代理人)承担责任。〔7〕参见李宇:《民法总则要义——规范释论与判解集注》,法律出版社2017年版,第816页。观点一并不足取,原因在于以下三点。一是相对人即便知道或应知代理权欠缺(即《民法典》第171条第4款的适用前提被满足),一般也不会导致被代理人的损害,此时被代理人拒绝追认无权代理行为通常即可止损。二是在例外情形下相对人和代理人恶意串通给被代理人带来损害的,已受《民法典》第164条第2款规制。〔8〕参见纪海龙:《〈合同法〉第48条(无权代理规则)评注》,载《法学家》2017年第4期,第172页。三是在例外情形下恶意相对人和代理人给被代理人或第三人造成损失的,也可以适用共同侵权规则进行处理。〔9〕参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第156页;王利明主编:《中华人民共和国民法总则详解》(下册),中国法制出版社2017年版,第775页。

观点二认为《民法典》第171条第4款是第157条第2句的特别规范。〔10〕参见张家勇:《论无权代理人赔偿责任的双层结构》,载《中国法学》2019年第3期,第137页。也即依《民法典》第171条第4款所承担的责任应属于无权代理人的缔约过失责任,因而应按照与有过错规则与相对人分担责任。〔11〕参见谢鸿飞:《代理部分立法的基本理念和重要制度》,载《华东政法大学学报》2016年第5期,第72页。该观点的理由是《民法典》第171条第4款与第157条第2句后半句在文义上非常相似,〔12〕参见张家勇:《论无权代理人赔偿责任的双层结构》,载《中国法学》2019年第3期,第135页。两者在价值判断上也具有融贯性。该观点还认为,《民法典》第171条“第4 款的请求权基础实际上被包含在责任承担规范的表面结构中”,〔13〕同上注,第137页。即该款既是请求权基础规范,又是责任分担规范。〔14〕学界也有观点认为《民法典》第171条第4款下的无权代理人责任为缔约过失责任,并认为该款为独立的请求权基础。参见郝丽燕:《论无权代理人的法律责任》,载《中国社会科学院研究生院学报》2018 年第4期,第105页。

观点二从《民法典》第171条第4款中解释出该款文义并未蕴含的规范意义,也不足取。《民法典》第171条第4款只是规定在相对人恶意时,行为人和相对人应按照各自的过错承担责任。该款文义仅意味着其适用前提是行为人和相对人都具有过错,法律后果是分担责任。该款并未明确行为人具有过错时因何故承担责任以及承担何种责任,也未明确行为人责任的构成要件和具体后果。因而,认为《民法典》第171条第4款构成独立的请求权基础远远超出该款文义的射程。虽然某法条是否构成请求权基础,无需该法条将所有构成要件完整规定,不完备的构成要件也可通过法律方法予以补充,但如果某法条缺失过多的构成要件,且在体系中存在其他更适合作为请求权基础的规范,那么将此法条定位为独立的请求权基础便涉嫌过度解读了。

观点三认为,《民法典》第171条第4款并不构成独立的请求权基础,该款中的责任应为一般侵权责任,其规范依据应为原《侵权责任法》第6条第1款(《民法典》第1165条第1款),〔15〕参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第165-166页。该款是实证法对无权代理人过错责任适用与有过错规则所作的明文规定。〔16〕同上注,第167页。也有观点认为《民法典》第171条第4款既包括无权代理人和相对人向第三人承担责任,也包括双方按照过错分担责任。参见冉克平:《狭义无权代理人责任释论》,载《现代法学》2020年第2期,第61页。本文赞同此观点。但需补充的是,如下文所述,此处的过错与恶意不应混淆,对代理权欠缺为恶意,并不意味着对损失一定具有过错。另外,此处所谓的与有过错应理解为广义的与有过错规则,即不仅指《民法典》第1173条规定的与有过错规则,还应包括第1174条规定的受害人故意规则。

二、无权代理人过错责任在法政策上的合理性

立法论和解释论无法截然分开,法政策层面的观点必然会对法解释的方向产生影响。在法政策层面,在2017年原《民法总则》出台后,很多学者认为该法第171条第4款(现为《民法典》第171条第4款)是失败的规定,但也有学者认为该款并无问题。本文持后一种观点。对此问题可从比较法上相关观点纷争中得到启示。

(一)德国主流学说:原则上排除无权代理人的缔约过失责任

《德国民法典》第179条规定的无权代理人责任与我国《民法典》第171条第3款规定的无权代理人责任虽然在内容上不完全相同,但因其均不以过错为要件,在相对人恶意时均排除该责任,从而也算大体等同。下文将该责任简称为“法定确保责任”或代理人的“风险责任”。即以代理人身份出现者,法律要求其应确保自己具有相应代理权;如其欠缺相关代理权则应向相对人承担责任,无论其对此是善意还是恶意。德国的主流学说原则上否认无权代理人在《德国民法典》第179条规定的法定确保责任之外还会由于代理权欠缺而承担缔约过失责任或过错侵权责任。〔17〕德国主流学说在无权代理人引起相对人特别信赖的场合也会例外地承认无权代理人应承担缔约过失责任,但该责任并非因为代理权欠缺。Vgl. MünKom/Schubert, BGB, 7. Aufl., 2015, § 177 Rn. 56.其理由是,如果在《德国民法典》第179条之外承认一般性的过错责任,则该条第3款第1句规定的责任排除事由(相对人知道或应当知道代理人无代理权时代理人不负责任)便被绕过去了。〔18〕Vgl. MünKom/Schubert, BGB, 7. Aufl., 2015, § 177 Rn. 55, Fn. 116.

(二)德国的少数说:支持无权代理人的缔约过失责任

但德国少数说从《德国民法典》第179条第3款第1句(无权代理人责任的责任排除事由)与该法第254条(与有过错规则)之间价值判断上的差异入手,论证在《德国民法典》第179条所规定责任之外尚存在代理人因代理权欠缺而承担缔约过失责任的余地。德国早有学者认为,缔约过失责任结合《德国民法典》第254条的与有过错规则,与该法第179条规定的无权代理人责任之间存在评价上的矛盾。该评价上的矛盾源于《德国民法典》第179条第3款第1句规定的责任排除事由。〔19〕Vgl. Frotz, Verkehrschutz im Vertretungsrecht, 1972, S. 55, 转引自Georg Crezelius, Culpa in Contrahendo des Vertreters ohne Vertretungsmacht, JuS 1977, Heft 12, S. 798.按照该规定,如在订立合同时相对人知道或应当知道代理人无代理权(即相对人恶意),则《德国民法典》第179条规定的无权代理人责任被完全排除。而如果无权代理人因缔约过失承担责任,即便相对人对代理权欠缺为恶意,原则上代理人的缔约过失责任只可能会被减轻而不会被完全排除。

(三)对德国学说争议的评价:支持德国的少数说

如前所述,德国主流观点直接以《德国民法典》第179条已完全规制了无权代理人责任为理由排除其缔约过失责任。但这一论证并不正确。原因在于此处要回答的问题就是《德国民法典》第179条所规定的法定确保责任应否是封闭的。德国主流学说的错误之处在于倒果为因,将结论(该条所规定责任的封闭性)作为推理前提。正确的做法是考虑在价值判断上应否支持《德国民法典》第179条所规定法定确保责任的封闭性。若认定此封闭性在价值判断上不应被支持,那么就应认可代理人承担缔约过失责任的可能。

值得支持的观点是否定《德国民法典》第179条所规定无权代理人责任的封闭性。其原因主要在于《德国民法典》第179条第3款第1句规定的责任排除事由。按照该句规定,如相对人知道或应当知道代理人无代理权,则《德国民法典》第179条第1款和第2款规定的无权代理人责任便被排除。即便无权代理人明知代理权欠缺,而相对人对此只是应知,无权代理人的责任也被完全排除。即便无权代理人明知代理权欠缺但未将此告知相对人,无权代理行为不被本人追认的风险也完全由相对人承担。这对相对人颇为不公。而且,即便无权代理人和相对人对代理权欠缺均为应知而不知,相较而言,防范代理人欠缺代理权的风险也更应由代理人承担,毕竟与相对人相比代理人通常具有查知代理权是否欠缺的更多信息和渠道,〔20〕Vgl. Prölss, Haftung bei der Vertretung ohne Vertretungsmacht, JuS 1986, Heft 3, S. 173.因而在此情形下完全否认无权代理人的责任对相对人而言也属不公。所以,《德国民法典》第179条不应是关于无权代理人责任的封闭式规定。肯认在该条规定之外尚有无权代理人承担缔约过失责任的可能,进而基于与有过错规则使无权代理人和相对人分担损失,这一立场更值赞同。〔21〕同上注,第172页。

(四)比较法上的其他类似做法

日本法上也存在与上述德国法类似的讨论。在2017年日本债法修正前,日本学界有观点认为,原《日本民法典》第117条关于无权代理人责任(此责任类似于《德国民法典》第179条或我国《民法典》第171条第3款规定的无权代理人责任)之规定以相对人恶意作为责任排除事由,会导致在代理人明知而相对人只是因一般过失不知代理权欠缺时代理人的责任被一概排除,这对相对人有失公允。由此,有观点建议应将该责任排除事由中的因过失而不知限定为因重大过失而不知;〔22〕参见[日]民法改正研究会、加藤雅信:《日本民法典修正案I第一编 总则》,朱晔、张挺译,北京大学出版社2017年版,第384 页。也有观点建议在代理人明知而相对人因一般过失而不知的情形,因诚信原则的适用导致代理人的责任不被排除。〔23〕参见[日]山本敬三:《民法讲义I总则》(第3版),解亘译,北京大学出版社2012年版,第305-307页;[日]近江幸治:《民法讲义I民法总则》(第6版补订),渠涛等译,北京大学出版社2015年版,第247-249页。在2017年日本债法修正后,新《日本民法典》第117条第2款第2句对此争议予以回应。按此句规定,在代理人明知而相对人因过失而不知代理权欠缺的情形,该条第1款规定的无权代理人无过错责任不被排除。另外,日本学界也有观点认为在代理人故意或过失的情形,存在代理人向相对人承担侵权责任的可能,如果相对人也有过错便应基于与有过错规则减轻代理人的责任。〔24〕同上注,山本敬三书,第309页。

在比较法上,无权代理人向相对人承担侵权责任并进而适用与有过错规则的规定也不罕见。在法国,无权代理人如果没有对相对人作出特别承诺(从而适用《法国民法典》第1997条),其可能会因未向相对人披露其授权范围而承担侵权责任;在相对人也有过错时,便由无权代理人和相对人分担责任。〔25〕See D. Busch and L. J. Macgregor (eds.), The Unauthorised Agent, Perspectives from European and Comparative Law,Cambridge University Press, 2009, p. 52.《荷兰民法典》第3:70条明文规定,以代理人身份行事者应确保其具有相应代理权,除非相对人知道或应知代理权的欠缺或代理人向相对人披露了其代理权范围。该条会产生类似于《德国民法典》第179条或我国《民法典》第171条第3款所规定之无过错责任的效果。但同时,在代理人知道或应知代理权欠缺时,荷兰最高法院也认可代理人可能承担侵权责任。〔26〕同上注,第168页。英国法一方面认可如果无权代理人明示或默示地向相对人表明其具有代理权,则无权代理人应因其违反对代理权的确保而向相对人承担责任;另一方面,英国法也承认欺诈或过失地不实陈述其代理权者,也会承担侵权责任。〔27〕同上注,第212、215页。与此类似的还有苏格兰法和南非法。〔28〕同上注,第292、331页。

(五)我国《民法典》第171条第4款在立法论上大体妥当

将德国法和日本法等比较法例与我国法上相关问题的讨论相比较,可发现我国《民法典》第171条第4款总体上具有合理性。《民法典》第171条第3款中无权代理人责任的构成要件之一是相对人善意,或者从举证责任角度而言,其责任排除要件是相对人恶意。〔29〕参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》(法释〔2022〕6号)第27条第1款。因此在代理人明知而相对人只是应知代理权欠缺时,该款规定的无权代理人责任也因相对人恶意而被完全排除。如果没有其他规范予以补救,这种后果显然对相对人有所不公。在无权代理人和相对人都是应知而不知代理权欠缺的情形,完全由相对人承担不利后果也不妥当,毕竟一般而言代理人对控制其代理权欠缺更具信息和渠道优势。〔30〕参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第157页。

《民法典》第171条第4款的适用场景是相对人知道或应当知道代理人无代理权,此恰恰是该条第3款的责任排除事由。《民法典》第171条第4款确认了相对人恶意时的与有过错规则。在与有过错规则适用的场合,一般而言,受害人的过错并不会构成排除责任的理由,只会减轻加害人的责任。按照《民法典》第171条第4款,在无权代理人对代理权欠缺存在过错的场合,其可能会因此向相对人承担过错责任;而且在相对人对代理权欠缺存在恶意时,其可能会因与有过错规则而与无权代理人分担损失。这在无权代理人和相对人之间更加合理地分担了相对人的损失,避免了《民法典》第171条第3款之下责任排除事由的刚性。《民法典》第171条第4款的规定虽然可能是立法者的“误打误撞”,〔31〕参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第162页。但其背后的朴素价值判断值得赞同,因而该款在法政策上总体妥当。但该款也存在改进空间,更合理的方式是立法者明确规定无权代理人也会承担过错侵权责任,在相对人有过错时应适用与有过错的相关规定。

三、无权代理人过错责任的性质、要件与后果

(一)责任性质

如前所述,我国《民法典》第171条第4款并非独立的请求权基础,而只是明文确认了无权代理人承担过错责任情形下与有过错规则的适用。

《民法典》第171条第4款规定的无权代理人责任应为过错侵权责任。代理人和相对人之间虽因法律行为的交往而接触,但两者间不存在意定关系。因为法律行为的交往会使代理人在一般过错责任之外承担法定确保责任(《民法典》第171条第3款)。除此之外,无权代理人所应承担的责任不应突破其在一般社会交往中的责任,也即以过错为要件的一般侵权责任。进而,也没有理由突破此种责任下对过错的界定,即过错指向受害人的损害。此外,《民法典》第171条第4款中“按照各自的过错承担责任”与第157条第2句的表述很相似,但无人对第157条第2句中的“过错”作别样解释。

本文不将无权代理人的过错责任定性为缔约过失责任。〔32〕认为此款规定的无权代理人责任应为缔约过失责任的观点,参见郝丽燕:《论无权代理人的法律责任》,载《中国社会科学院研究生院学报》2018 年第4期,第100-105页。对此形式上的理由是,在《民法典》第500、501条以及第157条第2句规定的缔约过失责任中,责任方是法律行为的当事人而非第三人,〔33〕参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第163-165页。而无权代理人并非法律行为的当事人。实质上的理由是,由于我国侵权法上的一般条款更类似于现行《法国民法典》第1240条的宽泛一般条款,缔约过失责任本质上可被认定为侵权责任的特殊形态。〔34〕参见孙维飞:《〈合同法〉第42 条(缔约过失责任)评注》,载《法学家》2018年第1期,第181-182页。与《民法典》第171条第3款不同,该条第4款并不构成独立的请求权基础,而是在相对人恶意情形下对与有过错规则适用的明文确认。《民法典》第171条第4款中承担责任的请求权基础应为该法第1165条。〔35〕相同观点参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第166页。另需指出的是,即便不同意我国法上的缔约过失责任本质上就是侵权责任,如果将无权代理人的过错责任定性为缔约过失责任,《民法典》第1173、1174条的规定也应被类推适用,下文对与有过错规则的分析亦同样适用。

(二)责任要件

将《民法典》第171条第4款下由无权代理人和相对人分担的责任认定为侵权责任,则意味着侵权责任相关理论和规则均可适用于此。例如,在构成要件层面,该责任应满足一般侵权行为的构成要件,此时的侵权行为便是无权代理行为。该行为的不正当性须结合无权代理人的过错要件加以评价。

无权代理人的过错包括两种类型。一是一般意义上的过错,即侵权人对受害人的损害具有故意或过失。在无权代理人侵权责任中,无权代理人在从事代理行为时对相对人的损害具有故意或过失,即其明知或应知代理权欠缺且本人有可能不追认从而会给相对人造成损害但仍然从事该行为。二是违反说明义务,即代理人本应向相对人披露代理权欠缺却因故意或过失而未披露。

(三)责任后果

无权代理人过错侵权的后果是承担损害赔偿责任,赔偿的范围为相对人的消极利益损失,也即作出赔偿后应达致若不存在无权代理行为时相对人所应处的状态。在赔偿相对人的消极利益损失时,按照损害赔偿的差额说,应比较的是相对人因无权代理行为未被追认而导致的现实状态与假若不存在代理行为时的状态,而非比较该现实状态与假设代理行为是有权代理(或无权代理行为被追认)时的状态。

需说明的是,消极利益损失的赔偿也可能高于积极利益损失的赔偿。但在无权代理人承担过错侵权赔偿责任时,是否应将积极利益设定为消极利益损失赔偿的上限?肯定应设上限的理由可能是,如不设限制则实质上是将相对方一次不利交易的损失转嫁给无权代理人承担,相对方会由此获得其本不能获得的利益,处于比代理行为有效时更好的状况。〔36〕以类似理由主张信赖利益的赔偿应当以履行利益为上限的观点,参见叶金强:《信赖原理的私法结构》,北京大学出版社2014年版,第178页。

但本文不赞同对无权代理人过错侵权时的消极利益损失赔偿设此上限。目前存在信赖利益赔偿不得超过履行利益的规定,例如《德国民法典》第122条关于法律行为因意思表示错误而被撤销后表意人赔偿的规定、《德国民法典》第179条第2款关于非明知自己无权代理的代理人赔偿责任之规定以及我国《民法典》第171条第3款关于无权代理人风险责任的规定。这些规定的合理性基础有二。一是对意思表示错误人或善意无权代理人的特别保护。〔37〕参见尚连杰:《信赖利益赔偿以履行利益为限吗——从一般命题到局部经验》,载《政治与法律》2017年第11期,第125页。原因在于其毕竟是善意(或至少并非明知)的,而且若意思表示错误场合的表意人撤销后须赔偿履行利益损失,会掏空撤销权的意义。二是旨在保护相对人的信赖。在这些规范中相对人的恶意是责任排除事由,相对人所信赖的正是法律行为会生效,如果在法律行为无效时相对人获得的赔偿超过假设行为有效时其所能获得者,这也就超出了信赖保护的范围。而在无权代理人过错侵权的场合,以上两点合理性基础均不存在。此时应秉持损害赔偿的一般原理,即加害人的过错行为导致了受害人的损害,原则上加害人就应该完全赔偿该等损害。总之,无权代理人侵权责任下的消极利益损失赔偿不应以积极利益为限。

因此,相对人可通过追究无权代理人的过错侵权责任,突破《民法典》第171条第3款规定的“赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益”之限制。由于无权代理人的过错侵权责任并不以相对人的善意或恶意作为要件,故而在相对人善意的情形,无权代理人的过错侵权责任与《民法典》第171条第3款规定的风险责任可发生竞合,此时相对人可自由选择主张何种责任。

四、与有过错规则适用的具体化

如前所述,《民法典》第171条第4款规定的按照各自过错所承担的责任,应是无权代理人的过错侵权责任。该款无非是对无权代理人承担侵权责任时的与有过错进行了明文规定。既然在该款下承担的是侵权责任,则在无权代理人对相对人的损害无过错时,其便不应承担任何责任,也就谈不上责任分担了。〔38〕参见纪海龙:《〈合同法〉第48条(无权代理规则)评注》,载《法学家》2017年第4期,第172页。在对与有过错进行具体判断时,核心是判断无权代理人对相对人的损害是否具有过错,以及相对人对损害的发生和扩大是否具有过错。〔39〕参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第167-168页;张家勇:《论无权代理人赔偿责任的双层结构》,载《中国法学》2019年第3期,第137-138页。在无权代理人有过错时,如何按照与有过错规则对代理人的责任进行减免,应适用《民法典》第1173、1174条。下文以一则案例予以分析。〔40〕参见上海市闵行区人民法院(2017)沪0112民初32265号民事判决书;上海市第一中级人民法院(2018)沪01民终5981号民事判决书;上海市第二中级人民法院(2019)沪02民申549号民事裁定书;上海市闵行区人民法院(2020)沪0112民初22533号民事判决书。在真实案件中,除基本案情外,此案同时具有变型一和变型二所包含的情节,而变型三和变型四为笔者假设。

基本案情如下。甲居住在我国香港特别行政区,在上海拥有房屋。乙为甲母,居住在上海,甲房屋的出租事宜一直由乙打理。9月乙得知甲有意将房屋出售,遂持房产证复印件至某中介公司将房屋挂牌。9月20日,乙以甲之代理人身份与丙签订买卖合同等文件,乙代甲在这些文件上签字。丙之前曾在乙的安排下实地看房数次,并曾向乙索要过甲的电话号码,但乙称甲不方便而未予提供电话号码。后甲于10月初分别致电丙和中介公司,称乙不具有代理权,甲不同意乙对外出售房屋的行为。

变型一:乙向丙书面承诺甲将于10月15日前补签字,并约定“买卖双方予以认可,违约责任由乙承担”。

变型二:9月17日甲在我国香港特别行政区出具一份公证委托书邮寄给乙,但委托书的内容并非是委托乙而是委托丁(甲的女儿)代理甲出售房屋。丙在签约时也对上述委托书的内容提出过质疑,但中介公司称会让甲重新办理委托公证。

变型三:在甲之前购入此房屋时,乙便是作为代理人代理甲购房,且乙帮甲打理房屋出租事宜,甲对乙的行为从未表示不满,甚至偶尔赞许有加。乙因此认为甲肯定会事后认可自己签约出售的行为。乙于是向丙说甲已经对自己授权了,只是公证授权书正在邮寄的路上。其实甲对乙之前购入和出租房屋的代理行为都不满意,只是因为乙是母亲而不好指责。

变型四:在9月20日签约时,乙向丙出具了一份刚过期的公证委托书,内容是甲授权乙代理甲出售房屋。乙声称新的公证委托书正在邮寄的路上,但其实完全不存在新的公证委托书。

(一)无权代理人过错的认定

如前所述,无权代理人的过错行为可分为两个类型:一是一般意义上的过错行为,也就是行为人对于给相对人带来损害具有故意或者过失;二是违反说明义务。对于无权代理人的过错应结合这两个方面作出综合认定。

1. 一般意义上的过错行为

一般意义上的过错行为指向被害人的损害。在无权代理人的过错侵权责任中,无权代理人明知或应知自己没有代理权,并不必然对相对人的损害具有过错,因为尚存在被代理人追认的可能。在目前关于代理人过错的讨论中,学界基本都忽视了对追认可能性的判断。〔41〕将相对人恶意等同于具有过错的观点,参见郝丽燕:《论无权代理人的法律责任》,载《中国社会科学院研究生院学报》2018 年第4期,第105页。无权代理人明知自己无代理权,若有合理理由相信被代理人未来不会追认,则对相对人的损害存在故意。即便无权代理人明知自己无代理权,但若有合理理由(例如基于过往的交易实践等)相信被代理人嗣后会追认,此时其不具有一般意义上的过错。在无权代理人应知其无代理权时,若可认定假设其明知自己无代理权时具有合理理由相信被代理人会追认的,其也不具有一般意义上的过错。如果无权代理人不知且不应知自己无代理权,其肯定不具有一般意义上的过错。总之,在判断无权代理人是否具有一般意义上的过错时,核心在于行为人如何判断代理行为是否会因代理权欠缺而无效。对此除了须考虑代理人对无代理权是否为恶意之外,还须考虑代理人对嗣后追认可能性的判断。

2. 违反说明义务

一个普遍的观点是,因存在被追认的可能性,无权代理行为本身并不具有违法性。〔42〕参见张家勇:《论无权代理人赔偿责任的双层结构》,载《中国法学》2019年第3期,第136页;Leenen, BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre, 2. Aufl., De Gruyter, 2015, § 4 Rn. 78, S. 47; 5. Kapitel, Vorbemerkungen, Rn. 2, S. 307.此种观点主要关注的是上述一般意义上的过错。但即便无权代理人不具有上述一般意义上的过错,也不能直接认定代理人无过错。原因是代理人的过错也可能体现为违反说明义务。明知或应知自己无代理权的代理人有义务向相对人披露其无代理权。〔43〕参见郝丽燕:《论无权代理人的法律责任》,载《中国社会科学院研究生院学报》2018 年第4期,第104页。如果无权代理人明知自己无代理权而未向相对人说明该事实,当然违反了说明义务。即便无权代理人有合理理由相信被代理人会追认,依据诚实信用原则,也应将代理权欠缺的事实向相对人披露,相对人可以判断是否愿意冒险或采取其他风险缓释措施,例如促使被代理人授权,或直接与被代理人交易,或要求代理人确保被代理人定会追认等。即便无权代理人只是应知代理权欠缺,其违反说明义务也属过失。作为代理人,其有义务调查自己是否具有代理权。若其已尽到注意义务便应知自己无代理权进而应向相对人披露此点,其对于未告知相对人虽然不存在故意,但存在过失。〔44〕Vgl. MünKom/Bachmann/Roth, BGB, 6. Aufl., 2012, § 241 Rn. 240; MünKom/Emmerich, BGB, 6. Aufl., 2012, § 311 Rn. 76 f.但如果无权代理人不知也不应知自己不具有代理权,其也不会违反说明义务。

无权代理人违反说明义务并不必然会给相对人带来损害,因为在某些情形下代理人违反说明义务和相对人损害之间可能不存在因果关系。例如,如果能够证明相对人在明知代理人无代理权的情况下还是会订立合同,或能够证明相对人虽不知但假如知悉代理人无代理权也会从事该行为,那么在无权代理人的过错行为(违反说明义务)和相对人损害之间便不存在因果关系。〔45〕关于在相对人明知时无权代理人未提供真实信息与相对人损失之间不存在因果关系的观点,参见杨代雄:《〈民法典〉无权代理人责任制度的解释论》,载《南京社会科学》2021年第6期,第112页。此时,如果无权代理人也不存在前述一般意义上的过错行为,则其不应因无代理权而承担过错责任。

3. 对无权代理人过错的综合判断

无权代理人是否具有过错,以及究竟是故意还是过失,应结合一般意义上的过错行为和违反说明义务这两个方面作出综合判断。无权代理人的恶意不应直接等同于过错,其恶意是否具有过错,必须结合其对被代理人追认可能性的判断。

对于无权代理人明知自己不具有代理权,应区分以下三种情形判断其是否具有过错。(1)如果无权代理人有合理理由认为被代理人不会追认却仍从事无权代理行为,则其对相对人的损害具有故意,无论其是否向相对人披露了代理权欠缺的情况。(2)如果无权代理人对被代理人是否追认并不确定却仍从事该行为,其对相对人的损害具有过失,如其同时违反说明义务亦构成过失。在前述案例的变型二中委托公证书明明是对丁而非乙的代理授权,在变型四中完全不存在新的委托授权事宜,可认为在这两个变型中乙不能确信甲会追认,乙因此对丙的损害具有过失。而在此案例的变型三中,乙基于过往经历有合理理由相信甲会追认,因而乙不具有一般意义上的过错。(3)如果无权代理人有合理理由相信被代理人会追认,其不具有一般意义上的过错,〔46〕认为无权代理人即便明知自己无代理权也未必有损害相对人之故意的观点,参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第168页。此时若其也披露了欠缺代理权的情况,则代理人即便明知无代理权而属于恶意,其也不具有过错;但若其违反了说明义务,会因此具有过失。在前述案例的变型三中,代理人乙明知自己无代理权,虽然有合理理由相信本人会追认,但乙未向丙披露代理权欠缺的事实,因违反说明义务而具有过失。

在无权代理人应知自己不具有代理权时,其不存在故意,此时应区分以下两种情形判断其是否具有过失。(1)假设其知道自己无代理权,并无合理理由相信被代理人会追认(包括有合理理由相信本人不会追认和对本人是否追认并不确定这两种情况),则其具有一般意义上的过失,同时也因过失地违反说明义务而具有过失。(2)假设其知道自己无代理权,有合理理由相信被代理人会追认的,其不具有一般意义上的过失,但会因过失地违反说明义务而具有过失。需说明的是,无权代理人并非明知而只是应知其欠缺代理权的情况应不常见。

(二)相对人过错的认定

相对人的过错指向的是相对人因无权代理行为而遭受的损害。相对人的过错并非严格意义上的过错,而是对不真正义务的违反。〔47〕参见程啸:《侵权责任法》(第3版),法律出版社2021年版,第801页。相对人善意(即不知且不应知代理人无代理权)意味着相对人无过错,但相对人恶意并不意味着相对人有过错。相对人恶意指向的是相对人对代理权欠缺是否知道或应该知道,而相对人的过错指向的是相对人的损害。相对人为恶意甚至是明知,并不必然意味着相对人对自己发生的损害存在过错,因为还存在被代理人追认的可能。〔48〕有观点认为相对人明知不等于故意,参见张家勇:《论无权代理人赔偿责任的双层结构》,载《中国法学》2019年第3期,第136页。所以,对相对人过错的判断虽然须以相对人是否存在恶意为基础,但须进一步综合相对人对追认可能性的认知情况,判断相对人对其损害是否存在故意或过失。

1. 相对人明知代理权欠缺

在相对人明知无权代理人欠缺代理权的情形,应区分如下三种可能。

(1)相对人故意。如果相对人明知代理人无代理权且有合理理由相信被代理人不会追认但依然从事该行为,那么相对人对自己的损失具有故意。需注意的是,相对人明知代理人无代理权且有合理理由相信被代理人不会追认仍订立合同的,其很可能根本没有订立该合同的意思。〔49〕此时相对人作出的意思表示有可能是真意保留,也有可能是虚伪表示。

(2)相对人过失。如果相对人明知代理人无代理权,但对于被代理人是否会追认并不确信的,相对人依旧从事法律行为构成过失。在前述案例的变型二中,相对人丙明知乙不具有代理权,且因眼前的授权书是授权给丁而非乙,丙也无法合理认为甲会追认,所以丙对自己的损失具有过失。同时因乙也具有过失,故而乙和丙应根据与有过错规则分担损失。

(3)相对人不具有过错。〔50〕有学者虽然认为相对人明知不等于故意,但同时认为此时应适用过错相抵进行责任分担,如此似乎认为相对人在明知时即便非故意,至少也是过失。参见夏昊晗:《无权代理人对恶意相对人之责任》,载《比较法研究》2019年第5期,第168页。如果相对人明知代理人无代理权,但有合理理由相信被代理人会追认,那么相对人对代理权欠缺虽属恶意,但对自己的损失并不具有过错。有观点认为相对人明知代理人无代理权,便应当预见代理行为不受追认的后果。〔51〕参见张家勇:《论无权代理人赔偿责任的双层结构》,载《中国法学》2019年第3期,第137页。但实际上,从相对人明知中只能推导出代理行为不受追认的可能性在逻辑上无法被排除,但逻辑上的可能性不应与理性预测后认定的可能性相混淆。对相对人过错的判断,取决于理性相对人在尽到合理注意义务(例如基于对被代理人业务状况的了解、过往交易实践、市场走向等)后是否有理由相信被代理人会追认。在前述案例的变型四中,因乙向丙出示了一份刚刚过期的以甲授权乙出售房屋为内容的公证委托书,且基于乙、甲的母女关系,似可认为丙虽明知乙不具有代理权,但有合理理由相信甲会追认,从而丙不具有过错,且因乙具有过失,故而乙应承担全部责任。

2. 相对人应知代理权欠缺

在相对人应知代理人欠缺代理权的情形,应区分如下两种可能。(1)假设相对人知道代理权欠缺,没有合理理由相信被代理人会追认(包括确信不会追认以及对是否会追认并不确定)的,此时相对人对自己的损害具有过失。在前述案例的变型三中,因乙只是口头说授权公证书正在路上,即便乙、甲是母女,但由于出售房产对自然人甲而言显属重要,丙不应仅基于乙的口头叙述就认为乙有代理权,而是应核实情况,从而丙对乙不具有代理权存在应知的恶意。在无案件进一步信息的情况下,也无法认为丙有合理理由相信甲会追认,因此丙具有过失。且因乙也具有过失,乙与丙应根据与有过错规则分担损失。(2)假设相对人知道代理人无代理权,但有合理理由相信被代理人会追认的,相对人无过错。

前述对相对人善恶意与过错之间关系的分析,可总结为如下四点。(1)如相对人对代理权欠缺属于善意,其无过错。(2)如相对人对代理权欠缺属于恶意(包括明知或应知),但有理由相信本人会追认的,相对人无过错。(3)如相对人明知代理权欠缺且有理由相信本人不会追认,相对人具有故意。(4)在相对人恶意的其他情形,其具有过失。

(三)无权代理人承担过错责任情形下过错相抵的具体应用

前文就无权代理人和相对人各自过错的判断总结了数种类型。在无权代理人承担过错责任的情形,如何按照无权代理人和相对人各自的过错进行责任分担,涉及对《民法典》第1173、1174条的解释。依据《民法典》第1173条,被害人对损害的发生和扩大有过错的,可以减轻行为人的责任。依据《民法典》第1174条,损害因受害人故意造成的,行为人不承担责任。对于行为人和受害人的故意或过失情形的责任分担,与本文讨论之主题相关的有如下几种情况。首先,在行为人和受害人均为过失(包括重大过失)的情形,应适用《民法典》第1173条减轻行为人的责任。其次,在行为人和受害人均为故意的情形,不应适用《民法典》第1174条认定行为人不承担任何责任,而是应适用该法第1173条让行为人承担减轻的责任。〔52〕参见黄薇主编:《中华人民共和国民法典侵权责任编解读》,中国法制出版社2020年版,第37页。再次,在行为人过失而受害人故意的情形,应适用《民法典》第1174条,结果便是行为人不承担责任。〔53〕参见孙维飞:《论安全保障义务人相应的补充责任——以〈侵权责任法〉第12条和第37条第2款的关系为中心》,载《东方法学》2014年第3期,第41页;邹海林、朱广新主编:《民法典评注:侵权责任编(1)》,中国法制出版社2020年版,第115-116页;王胜明主编:《中华人民共和国侵权责任法释义》,法律出版社2010年版,第140页。这是因为《民法典》第1174条规定于侵权责任编“一般规定”部分,在体系上应适用于一般过错侵权。如果行为人过失而受害人故意的情形不适用《民法典》第1174条,这就意味着此条对过错侵权完全不适用。另外,在行为人过失而受害人故意的场合行为人原则上免责,也是比较法上的通例。〔54〕参见[德]U.马格努斯、[西] M.马丁-卡萨尔斯:《侵权法的统一:共同过失》,叶名怡、陈鑫译,法律出版社2009年版,第384页。最后,在行为人过失而受害人故意的情形行为人完全免责,这会反射至行为人故意而受害人过失情形下与有过错规定之适用。反射的结果是,在行为人故意而受害人过失的场合,损失应完全由故意的行为人承担,也即其责任不应因与有过错规定而被减轻。〔55〕参见孙维飞:《论安全保障义务人相应的补充责任——以〈侵权责任法〉第12条和第37条第2款的关系为中心》,载《东方法学》2014年第3期,第42页。

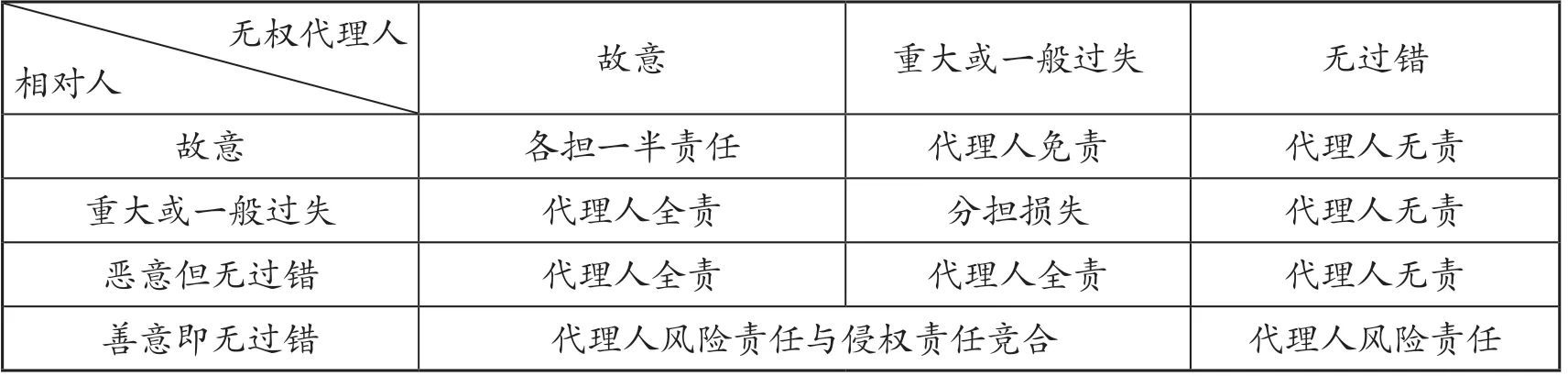

结合前述关于过错相抵、受害人故意的解释以及对无权代理人和相对人各自过错的分析,有关无权代理人和相对人之间按照各自过错承担责任的各种情形可总结为下表1。

表1 无权代理人的侵权责任与相对人的与有过错

另需强调的是,如无权代理人和相对人之间存在特别约定,则特别约定优先。特别约定可能指向代理权是否存在,或指向追认在未来是否会发生。例如,如果无权代理人向相对人确保其具有代理权或确保被代理人会追认,那么无权代理人就应按此约定承担责任。如其确保的内容与事实不符或未出现,则其应向相对人承担履行责任。此种确保并非担保制度中的保证,而是确保某种结果定会发生的一种无名合同。此处的确保责任是意定的确保责任,而《民法典》第171条第3款规定的责任是法定的确保责任。如果代理人向相对人披露了其欠缺代理权,其也可能和相对人协商免责的约定。如果存在此种免责约定,则代理人不承担责任。在前述案例的变型一中,代理人乙便是向相对人丙提供了此种确保,因甲并未追认乙的无权代理,乙应基于该确保向丙承担责任。承担责任的方式是实际履行,实际履行交付房屋陷入给付不能的,乙应向丙承担赔偿履行利益的责任。