基于系统生物学的针刺治疗经脉分子机制研究

2023-02-17王晰雷蕾熊婕李海燕孙华君刘华云韩晨静

王晰,雷蕾,熊婕,李海燕,孙华君,刘华云,韩晨静

1.中国中医科学院中医药信息研究所,北京 100700;2.天津中医药大学,天津 301617

中医认为生命能量或气通过经脉系统流动。经脉系统包括十二经脉和奇经八脉,通常我们分析十四经脉,即十二经脉、任脉和督脉。随着生物医学的快速发展,从生物机制方面诠释经络系统可在一定程度上从现代医学角度认识传统经脉,有助于理解中医理论中针灸的现代医学内涵,建立中西医沟通的桥梁。瞿巧钰[1]通过动物实验发现,针刺肺经“太渊”能治疗小鼠哮喘,可能与调节毒蕈碱受体M1、M2、M3表达有关。钟艳等[2]研究不同经脉配穴法针刺对急性胃黏膜损伤大鼠相关细胞因子表达的影响,发现表里经配穴法侧重于调整肿瘤坏死因子-α,生长抑素的合成、释放及促进表皮生长因子的表达。

系统生物学可以从改善或恢复生物网络平衡的角度认识生物学机制,从而对生物系统网络进行整体分析。Han等[3]采用系统生物学方法,通过文本挖掘、生物信息学、网络拓扑学等计算,系统揭示针刺治疗COVID-19的多靶点机制。本课题组前期构建了针刺效应数据展示平台(http://acupuncture.cintcm.ac.cn:8080/pviewer/),采集了大量针刺动物实验机制研究数据。本文以针刺穴位及产生调控作用的靶点为研究对象,通过计算获得十四经脉常见的穴位、作用靶点,利用系统生物学方法开展经脉共性生物学表征分析,为经脉的现代生物学机制研究提供新思路。

1 资料与方法

1.1 腧穴和靶点获取

本研究腧穴和靶点原始数据来自针刺效应数据展示平台动物实验数据[4],该平台有严格的文献纳入和排除标准,目前已经纳入2019年及以前的针刺动物实验文献14 284篇,涉及穴位459个,累计频次19 943次,功能评分、微观机能、分子水平(靶点数据)等针刺效应频次累计7 565次。

考虑到针刺一组穴位对相应基因表达的影响并不能清楚反映单独腧穴与基因的关系,不利于深入探究腧穴、经脉和靶点之间的关系。因此选择针刺单独穴位的相应基因表达数据进行进一步分析。最终纳入文献1 194篇,涉及腧穴99个,对应靶点422个。

1.2 数据规范及标准化

穴位名称及归经参照《腧穴名称与定位》[5]进行标准化处理,如将“关原”规范为“关元”。以上过程由2名数据人员独立完成,一名加工,一名审校,确认无误后纳入数据库使用。使用UniProt 数据库(http://www.uniprot.org/uniprot/)将靶点蛋白英文名称统一规范为人类基因名称。

1.3 数据分析

使用Microsoft Office Access2007对规范后的数据进行频次统计。使用Cytoscape3.8.2软件构建经脉-腧穴-靶点网络,选取Degree值>9的节点作为核心靶点,使用Metascape(https://metascape.org/gp/index.html)对核心靶点进行GO 功能、KEGG 通路富集分析和DisGeNET 富集分析,以Pvalue≤0.05 选取生物过程(BP)、分子功能(MF)、细胞组分(CC)、KEGG通路和DisGeNET结果。计算结果导入易汉博在线绘图平台(http://www.ehbio.com/ImageGP/index.php/)进行可视化处理。最后,使用DAVID6.8(https://david.ncifcrf.gov/)对十四经脉特异性靶点相关疾病进行分析,勾选GAD_DISEASE、GAD_DISEASE_CLASS和OMIM_DISEASE,其余为系统默认值。

2 结果

2.1 腧穴归经

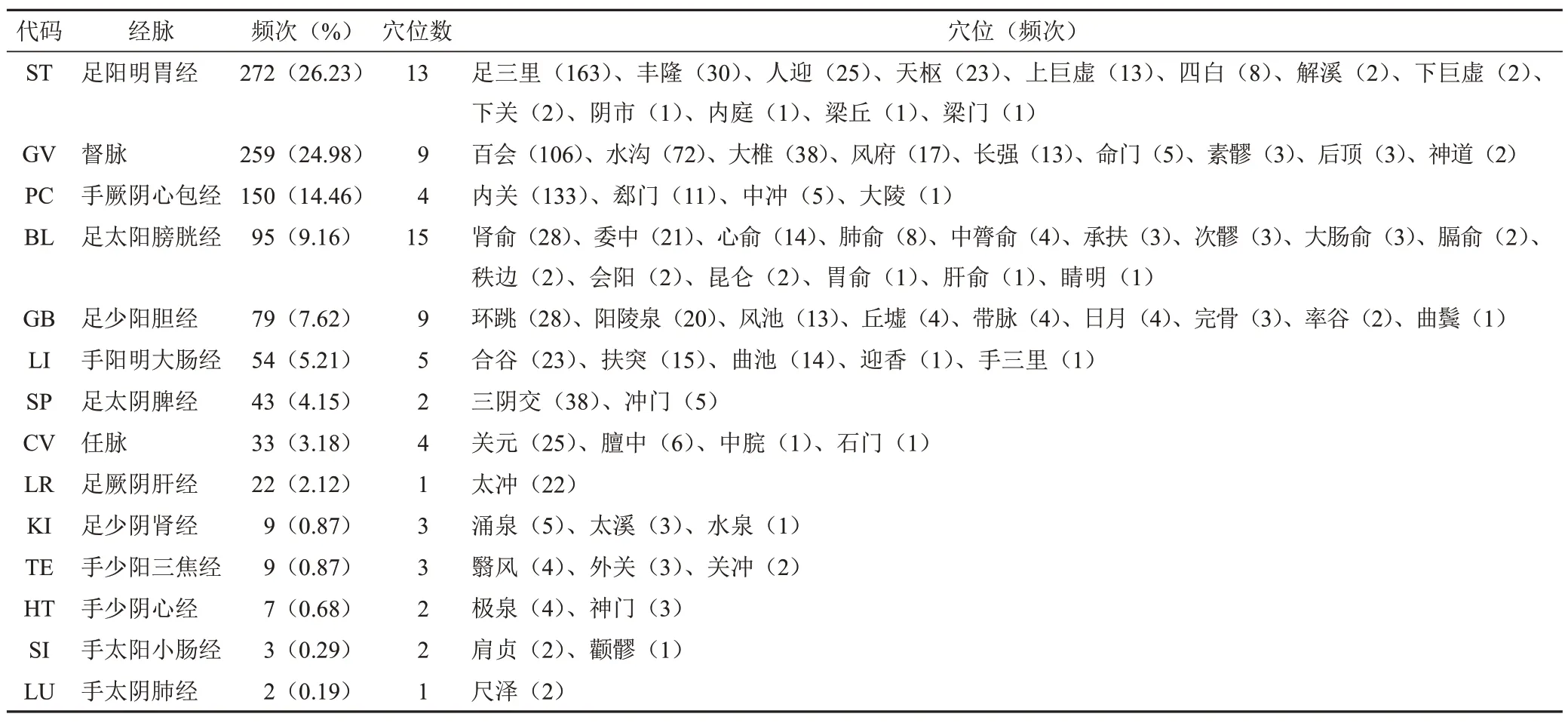

参照《腧穴名称与定位》对纳入的99个腧穴所属经脉进行统计,其中73个腧穴可归入十四经脉,见表1。

表1 73个腧穴所属经脉统计

2.2 经脉-穴位-靶点相互作用网络

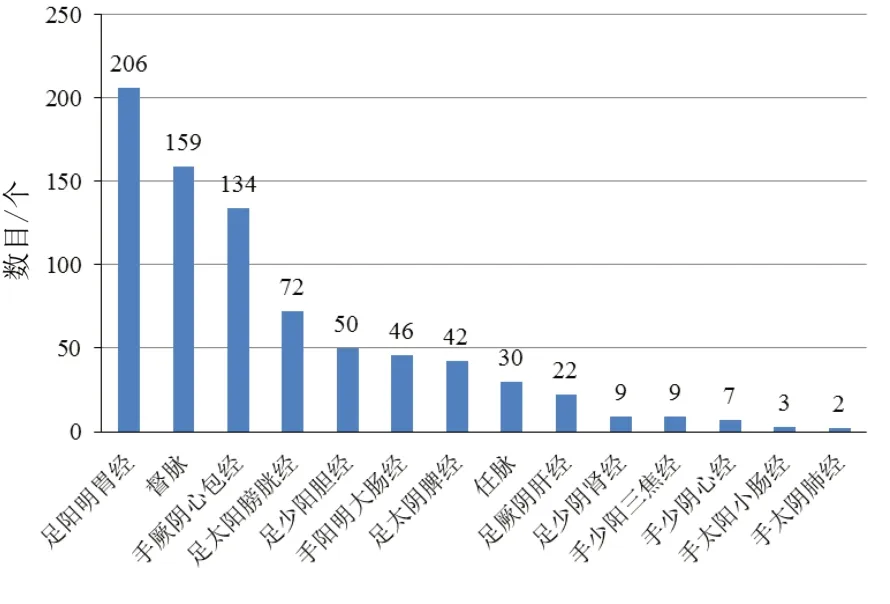

十四经脉涉及腧穴73个,对应的不重复靶点399个,其中足阳明胃经对应靶点最多,有206个,督脉其次,对应靶点159个,见图1。

图1 十四经脉腧穴对应靶点

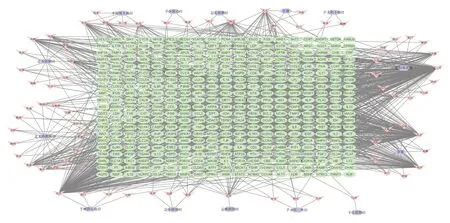

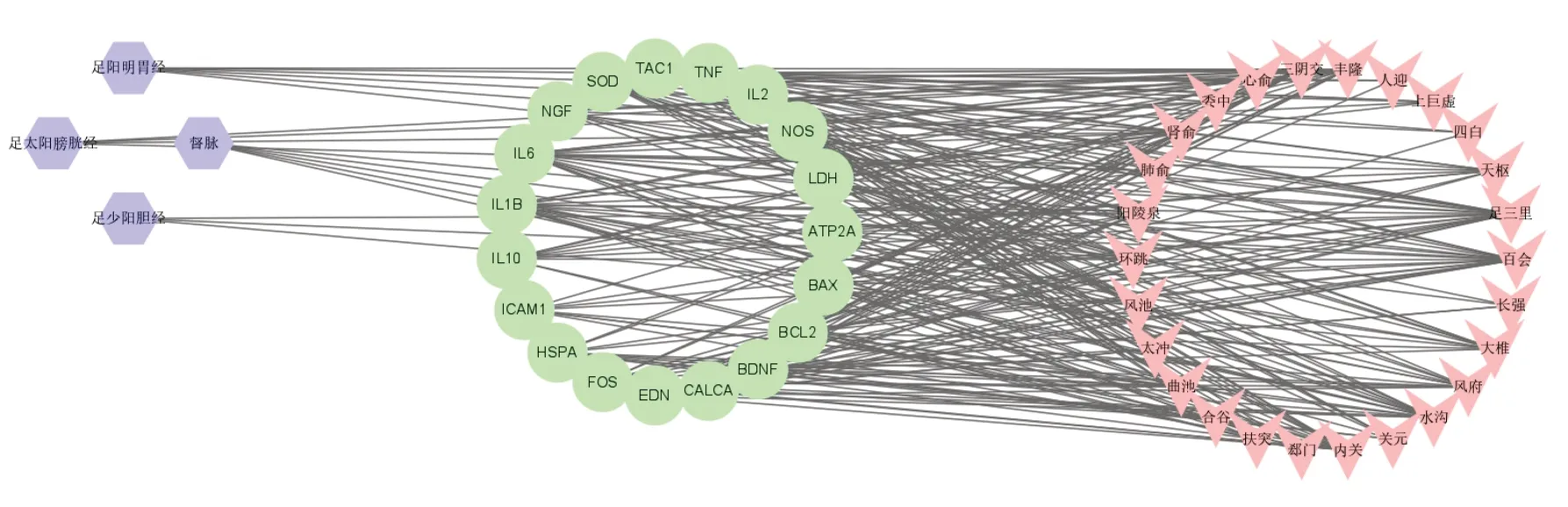

利用Cytoscape3.8.2软件构建经脉-腧穴-靶点相互作用网络,见图2。该网络包括486个节点和1 110个相互作用关系,网络的平均自由度为4.6。选取Degree值>9的49个靶点作为针刺十四经脉效应的核心靶点,构建经脉-腧穴-靶点核心网络(包括4条经脉、26个腧穴和19个靶点),见图3。

图2 针刺效应经脉-腧穴-靶点相互作用网络

图3 针刺效应经脉-腧穴-靶点核心网络

2.3 GO功能和KEGG通路富集分析

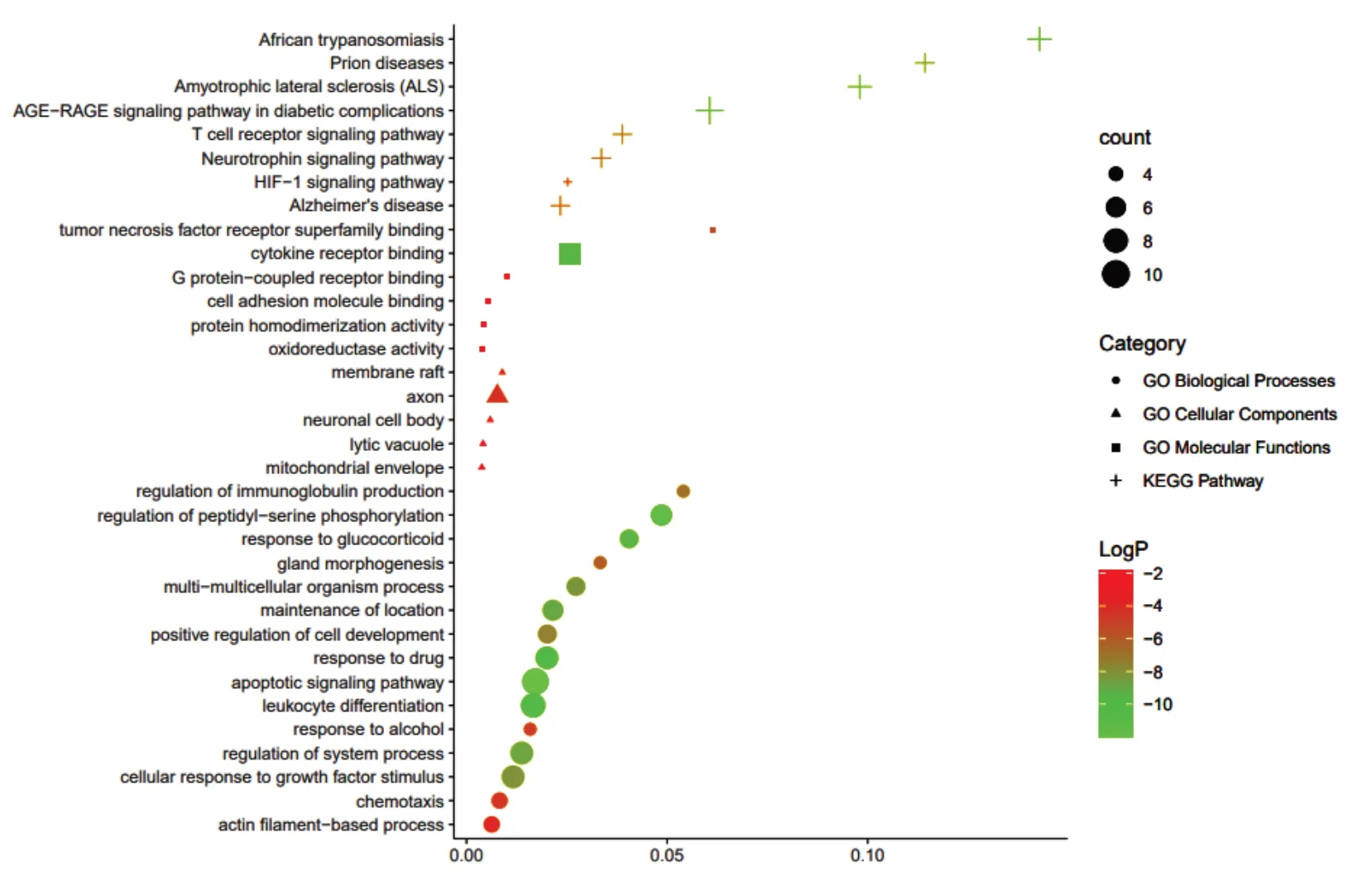

对核心网络包含的19个靶点进行GO功能富集分析,共得到573条结果;KEGG通路富集分析得到99条通路。根据Metascape 分类,分别筛选每一类中LogP最小的结果制作可视化气泡图,见图4。结果显示,与十四经脉密切相关的BP有凋亡信号通路、白细胞分化、对药物的反应、系统过程的调节、免疫球蛋白产生的调节等;CC有轴突、膜筏、神经元细胞体、溶解液泡、线粒体膜等;MF有细胞因子受体结合、肿瘤坏死因子受体超家族结合、G蛋白偶联受体结合、细胞黏附分子结合、蛋白质同源二聚化活性等。与十四经脉密切相关的通路有T细胞受体信号通路、神经营养素信号通路、HIF-1信号通路等。

图4 核心靶点GO功能富集和KEGG通路富集气泡图

2.4 经脉比较分析

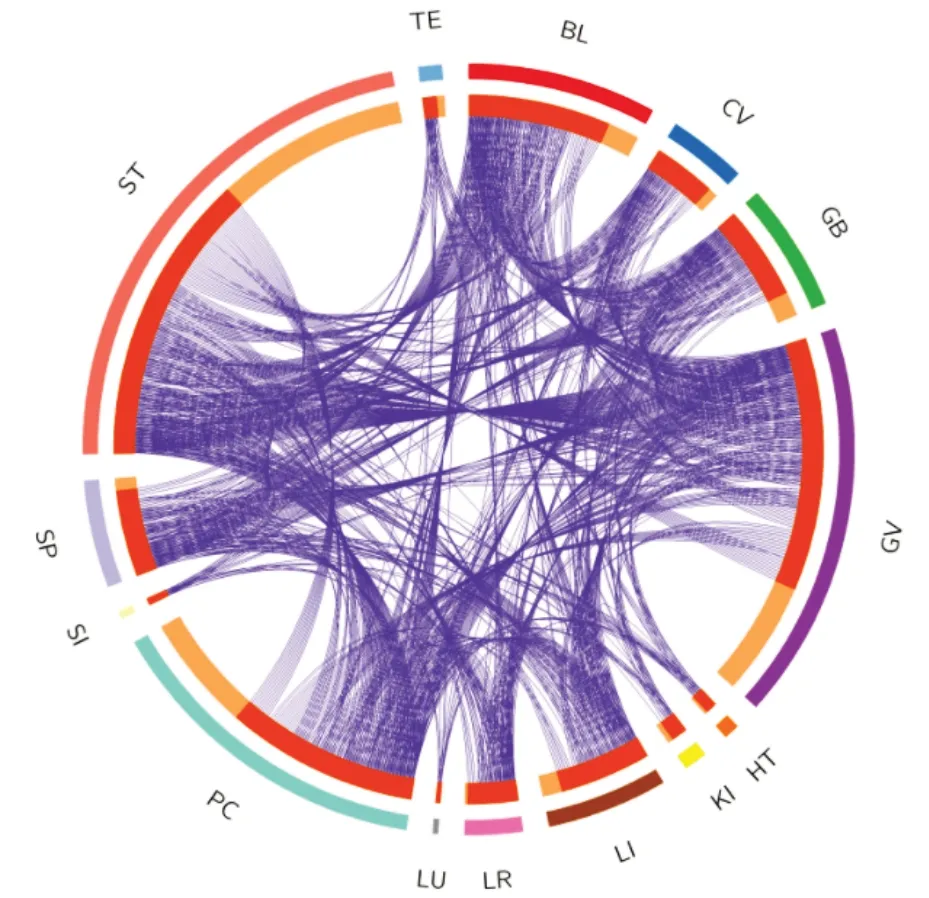

使用Matescape分析十四经脉的靶点,见图5。可以看出,足阳明胃经(ST)、督脉(GV)、手厥阴心包经(PC)内环浅橙色部分较多,说明这3条经脉的特异性靶点较多。足阳明胃经(ST)特异性靶点有ABCA1、CCL5、TIMP1、CCL2、RHEB等83个;督脉(GV)特异性靶点有GFRA1、FRA1、TNFRSF11 B、AGTR1、APLNR、CNR1等50个;手厥阴心包经(PC)特异性靶点有ADORA2A、CYP2B6、ABCB1、GNAS、NLRP3等50个。

图5 十四经脉对应靶点的Circos图

2.5 DisGeNET富集分析

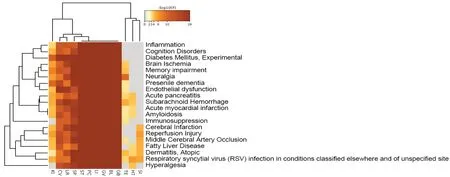

得到与十四经脉相关的20个疾病,见图6,具体包括炎症、认知障碍、实验性糖尿病、脑缺血、记忆障碍、神经痛、老年前期痴呆、内皮功能障碍、急性胰腺炎、蛛网膜下腔出血、急性心肌梗死、淀粉样变、免疫抑制、脑梗死、再灌注损伤、大脑中动脉闭塞、脂肪肝、特应性皮炎、呼吸道合胞病毒(RSV)在其他分类条件下和未指定部位的感染、痛觉过敏。

图6 十四经脉靶点DisGeNET富集分析热图

3 讨论

经脉学说是我国人民在长期临床实践中总结出来的,对临床研究具有巨大的指导价值,经脉的本质研究仍是学术界的热门领域。本文基于针刺效应的动物实验文献,首先观察到研究数量最多的十四经脉有足阳明胃经、督脉、手厥阴心包经和足太阳膀胱经,而通过核心网络分析得到Degree值较高的十四经脉也包括足阳明胃经、督脉、足少阳胆经和足太阳膀胱经。结果显示,在针刺效应经脉-腧穴-靶点网络中,足少阳胆经比手厥阴心包经更为重要,可能因胆经与胃经、膀胱经关系更紧密,治疗病证更广泛。足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经皆为足阳经,循行路线相似,三经的腧穴均可治疗头面、五官、颈项、胸腹等病证[6]。

3.1 系统生物学分析结果体现出经脉的广谱调节作用

十四经脉对应的靶点有399个,核心靶点19个,其中IL6在免疫、组织再生和代谢方面具有多种生物学功能[7]。IL10是主要的免疫调节细胞因子[8]。BDNF在发育过程中可促进外周和中枢神经系统选定神经元群的存活和分化[9]。NGF对于交感神经和感觉神经系统的发育和维持非常重要[10]。GO富集分析结果显示,与十四经脉密切相关的BP有系统过程的调节、细胞对生长因子刺激的反应、免疫球蛋白产生的调节等。此外KEGG通路富集分析发现,与十四经脉密切相关的通路有T细胞受体信号通路、神经营养素信号通路、糖尿病并发症中的AGE-RAGE信号通路等。这些都体现出针刺效应的广谱调节作用,针刺对神经内分泌系统、神经免疫系统有调节作用,可触发人体广谱反应系统。而针刺的广谱性在临床上也得到了证实,据不完全统计,足三里已在183种现代疾病的针刺治疗中得到应用,几乎涵盖了针灸有效疾病的所有病种[6]。

3.2 系统生物学分析结果体现出经脉的特异调节作用

与此同时,针刺效应还具有特异性。本文从十四经脉对应的靶点比较发现,除了对应靶点较少的手太阳小肠经和手太阴肺经外,其余经脉都有特异的靶点,其中足阳明胃经、督脉和手厥阴心包经对应的特异性靶点最多。足阳明胃经对应206个靶点,其中83个靶点为特异性靶点。足阳明胃经在胸部穴位以治疗呼吸循环疾病为主,腹部及下肢穴位以治疗消化系统疾病、泌尿系统疾病和局部神经肌肉病变为主。足阳明胃经对应的特异性靶点中,ABCA1与脂肪消化吸收通路相关[11],TIMP1 与胃炎、幽门螺杆菌感染、胃肿瘤相关[12],CCL2与哮喘相关[13],CCL5与膀胱癌相关[14]。督脉对应159个靶点,其中50个靶点为特异性靶点。督脉的下腹部穴位主治泌尿和肠道疾病,上腹部穴位主治胃、肠、肝、脾疾病,胸段主治胸部内脏疾病。根据“1.3”项下DAVID6.8的分析方法,可以得到督脉对应的特异性靶点GFRA1 相关膀胱输尿管反流,FRA1相关先天性巨结肠,TNFRSF11B相关大肠杆菌感染,AGTR1相关胃肠道出血大肠癌,APLNR相关原肠胚形成,CNR1相关肠易激综合征和慢性溃疡性结肠炎。手厥阴心包经对应134个靶点,其中50个靶点为特异性靶点。手厥阴心包经穴位主治循环、神经系统疾病、发热性疾病和局部神经肌肉疾病,得到手厥阴心包经对应的特异性靶点ADORA2A相关血液循环疾病、CYP2B6 相关依法韦仑中枢神经系统疾病、ABCB1相关中枢神经系统复发、GNAS相关自主神经系统疾病、NLRP3相关神经垂体尿崩症。

3.3 系统生物学架起针灸治疗中医疾病与现代医学疾病关联的桥梁

中医疾病与现代医学疾病很少有一一对应关系,因此从基因角度找到中医学与现代医学的相关关系很有意义。十四经脉对应靶点的DisGeNET富集分析显示,有一些结论与现代研究相符,例如认知障碍和足阳明胃经、任脉、手厥阴心包经、足太阳膀胱经、足少阳胆经、手阳明大肠经等显著相关。刘涛等[15]发现,临床上认知障碍的治疗重在督脉、足太阳膀胱经的应用。王亚飞等[16]发表了以督脉穴位为主治疗缺血性脑血管疾病的综述。陈俊伍等[17]认为针刺辅助治疗急性胰腺炎选穴优选足阳明胃经、任脉、足太阳膀胱经、手厥阴心包经。胡鑫才等[18]发现针灸治疗非酒精性脂肪肝常选用足阳明胃经、足太阴脾经、足厥阴肝经、任脉、手阳明大肠经。而有一些现代疾病,如蛛网膜下腔出血、老年前期痴呆、内皮功能障碍、免疫抑制等目前并没有研究报道临床治疗与经脉的关系,本文从DisGeNET富集结果可以推测这些疾病的临床治疗可以考虑从足阳明胃经、督脉、手厥阴心包经、足太阳膀胱经、足少阳胆经、手阳明大肠经等入手。

综上所述,本文通过系统生物学方法研究十四经脉的分子机制,一方面证实了针刺经脉具有广谱效应,这与调节神经内分泌系统、神经免疫系统有密切关系;另一方面通过对每个经脉特异性靶点的分析,发现十四经脉的靶点具有特异性,这也是循经针刺可能的分子机制。最后,从十四经脉对应靶点的DisGeNET富集分析可以得到针刺治疗疾病的思路和依据。