地理课堂教学中学生逆向思维的培养策略

——以“雅丹地貌”为例

2023-02-06华倩

华 倩

(广东仲元中学,广州 511408)

在《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中明确指出,学科核心素养是学科育人价值的集中体现,核心素养包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。要培养学生必备的地理学科核心素养,必须构建以地理学科核心素养为主导的地理课程,创新地理学科核心素养的学习方式,建立基于地理学科核心素养发展的学习评价体系[1]。综合思维和区域认知中都提及思维方式的培养,可见思维方式对于学生的核心素养培养十分重要。逆向思维也称求异思维,它是对已习以为常、已成定论的现象、事物或观点,反向思考的一种思维方式,创新的对立面或者反方向思考。[2]心理学研究表明,每个思维过程都有与之相反又相互联系的思维过程,也就是常说的“反过来想”或“倒着推导”。逆向思维属于一种较发散的思维方式,也具有一定创造性,在地理问题的探索中,逆向思维往往能起到比较正面的效果。本文以地表形态的塑造——雅丹地貌为例(选择性必修1),浅谈如何在地理课堂中培养学生的逆向思维能力。

一、深度分析课程目标,明确课堂教学方向

与地表形态塑造相关的课程标准有两个:一是必修课程地理1提到的“1.4通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点”;二是选择性必修1的“1.3结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表的关系”。[1]从学习任务上看,前者是后者的基础,后者是前者的提升。在地理课堂中,通过案例分析、图片、视频动画演示,可较快地让学生达到必修课程地理1的课标要求,对地貌能够做到识别、描述并理解其形成的原因,例如,黄土高原千沟万壑,学生可看图识别黄土高原沟壑纵横,能够分析因降水、土质等因素导致其千沟万壑。若想要引导学生的能力再上升一个等级,构建知识体系后能够运用综合思维解决更为复杂的地理问题,则需要教师在课堂教学中根据课标认真设计每一个环节,清楚每一步的教学目标,需要达到的课堂效果以及学生的收获成果。

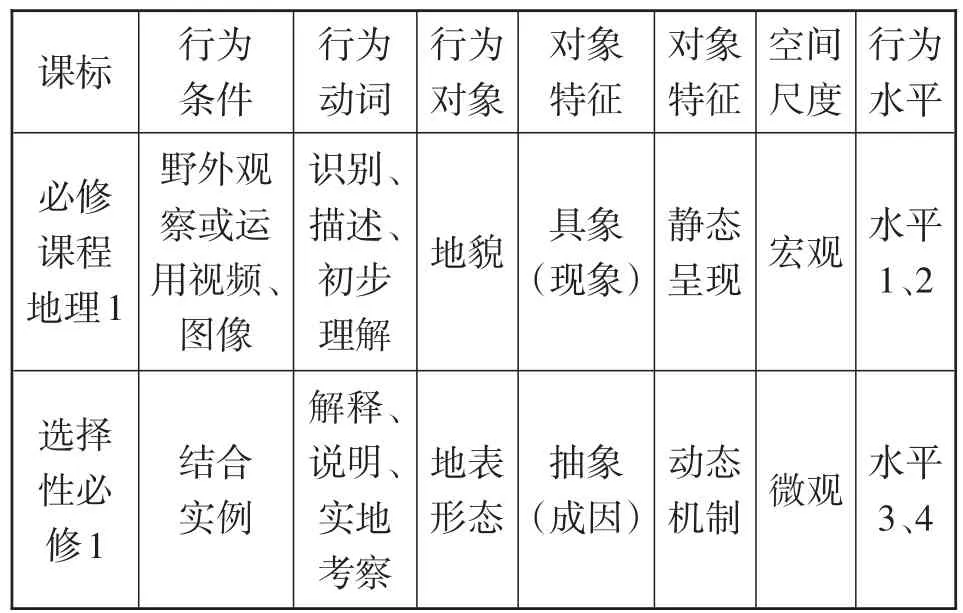

在实际地理课堂中可分为行为主体、行为对象、行为动词、行为条件、行为结果、行为水平。行为主体是学生,所以课堂中设计的活动都应该是面向学生,而不是教师“满堂灌”或简单的“你问我答”。在地表形态的塑造中,课程目标可分两个层次(表1)。

表1 地表形态的课标要求分析

深度分析课程目标后,笔者设计了以“雅丹地貌”为例的课程,该课程是是学生在掌握地表形态塑造基础知识后的基于某种地貌类型的强化提升课(表2)。课前,学生基本能够达到水平1、2的要求,对地质作用分类以及地貌形成过程有比较清晰的理解。在“地表形态的塑造”这一教学内容中,区域认知与综合思维的结合比较常见,因此,教师在讲雅丹地貌时要注意问题设计以及问题递进,设问目的是让学生获得相应能力。要达到水平3、4,教师可利用“任务驱动”“案例分析”“专题研讨”等方法,进行学案、课件设计与制作。学生自主构建地貌思维导图(要素间相互影响)—分析陆上雅丹地貌形成机制(简单地理事物)—对不同时期不同形态雅丹地貌进行排序(时空综合维度分析其发展)—分析水上雅丹形成过程(复杂地理事物)—推测水上雅丹演变(地理事物演变),利用同一个雅丹地貌情境,逐步引导学生解决不同层级水平的问题,锻炼学生横向、纵向分析某种地貌类型的思维。

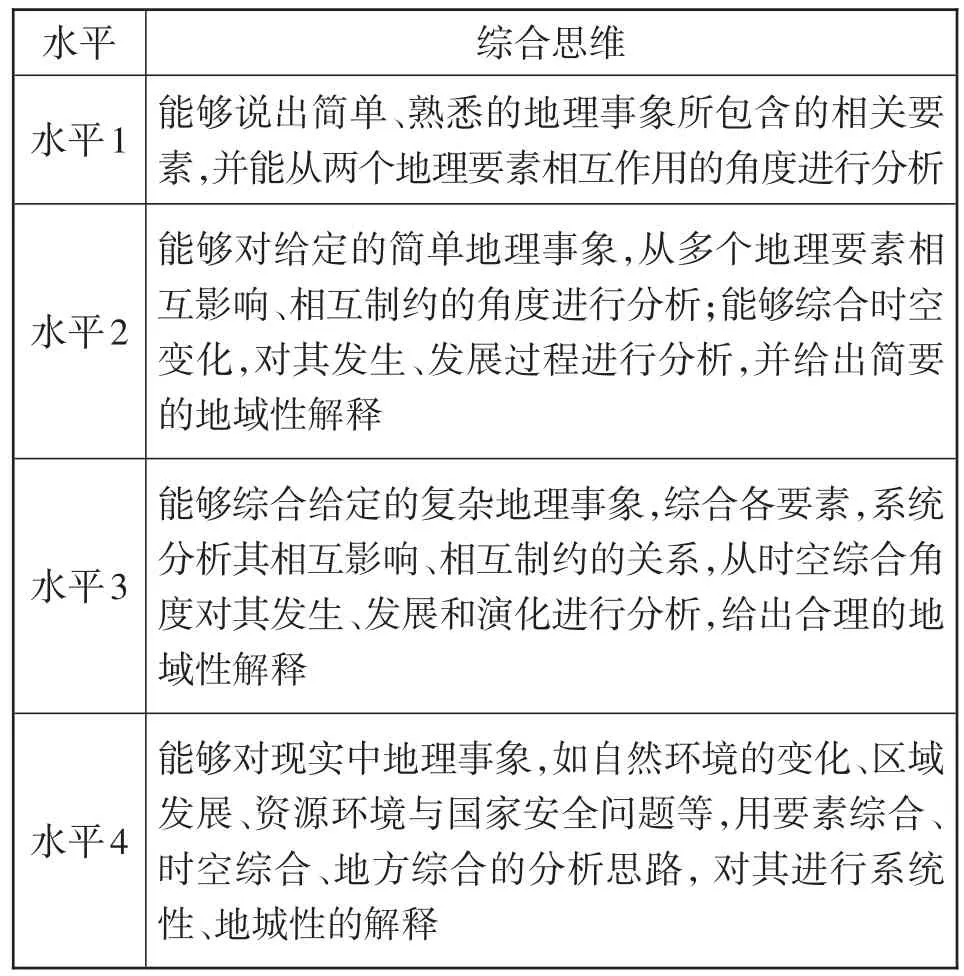

表2 综合思维四个层级水平的要求

二、重视逆向思维训练,提高课堂学习效果

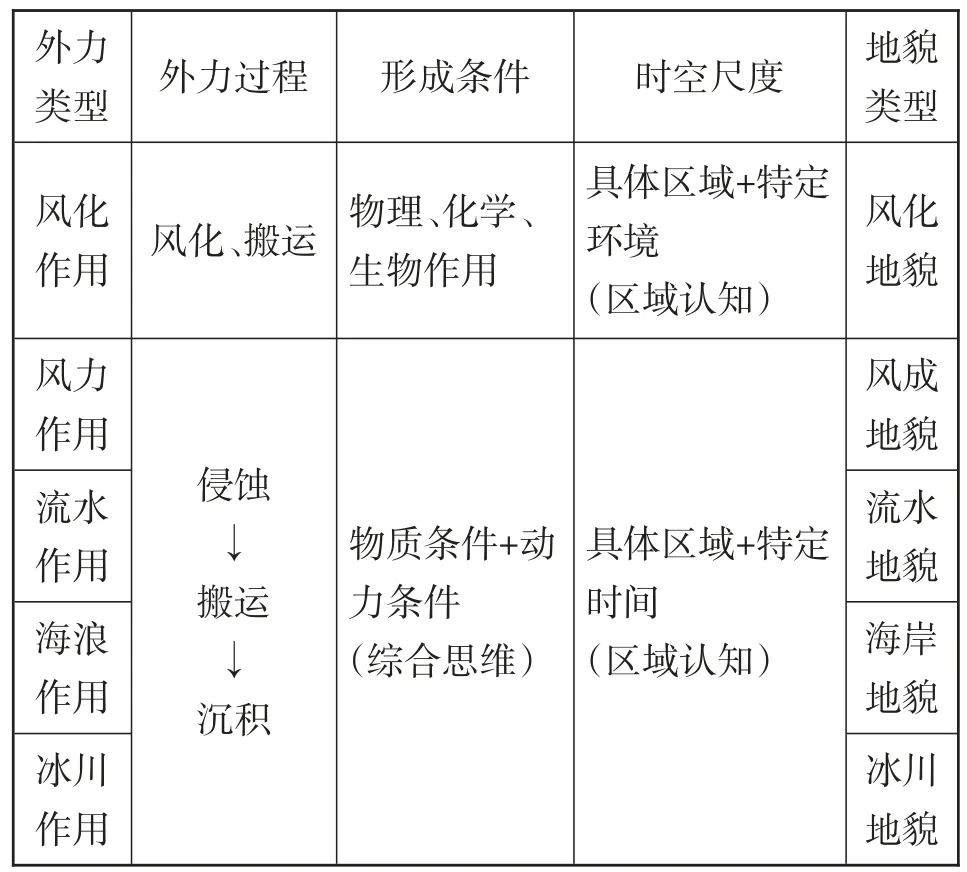

1.温故知新,构建框架

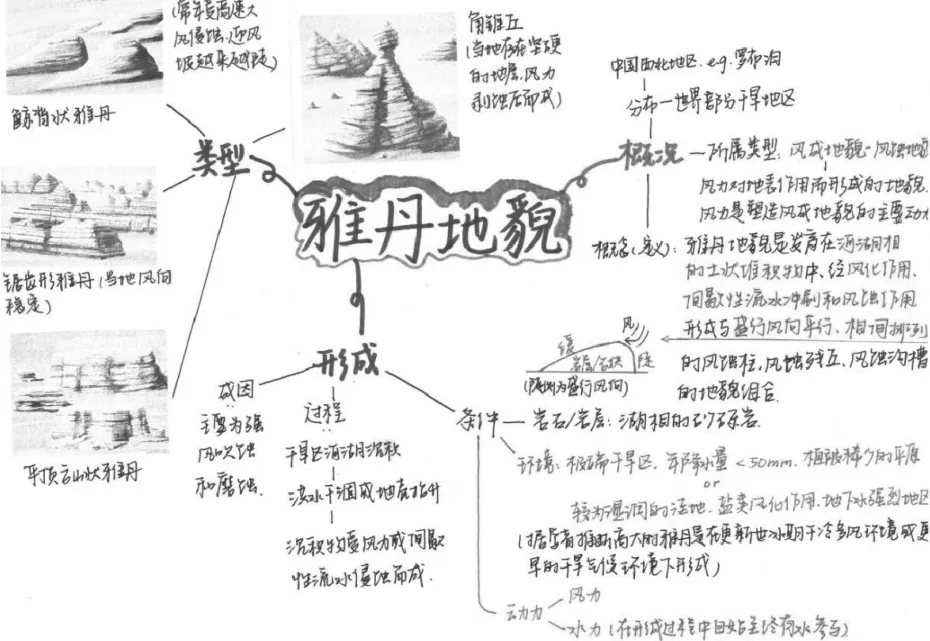

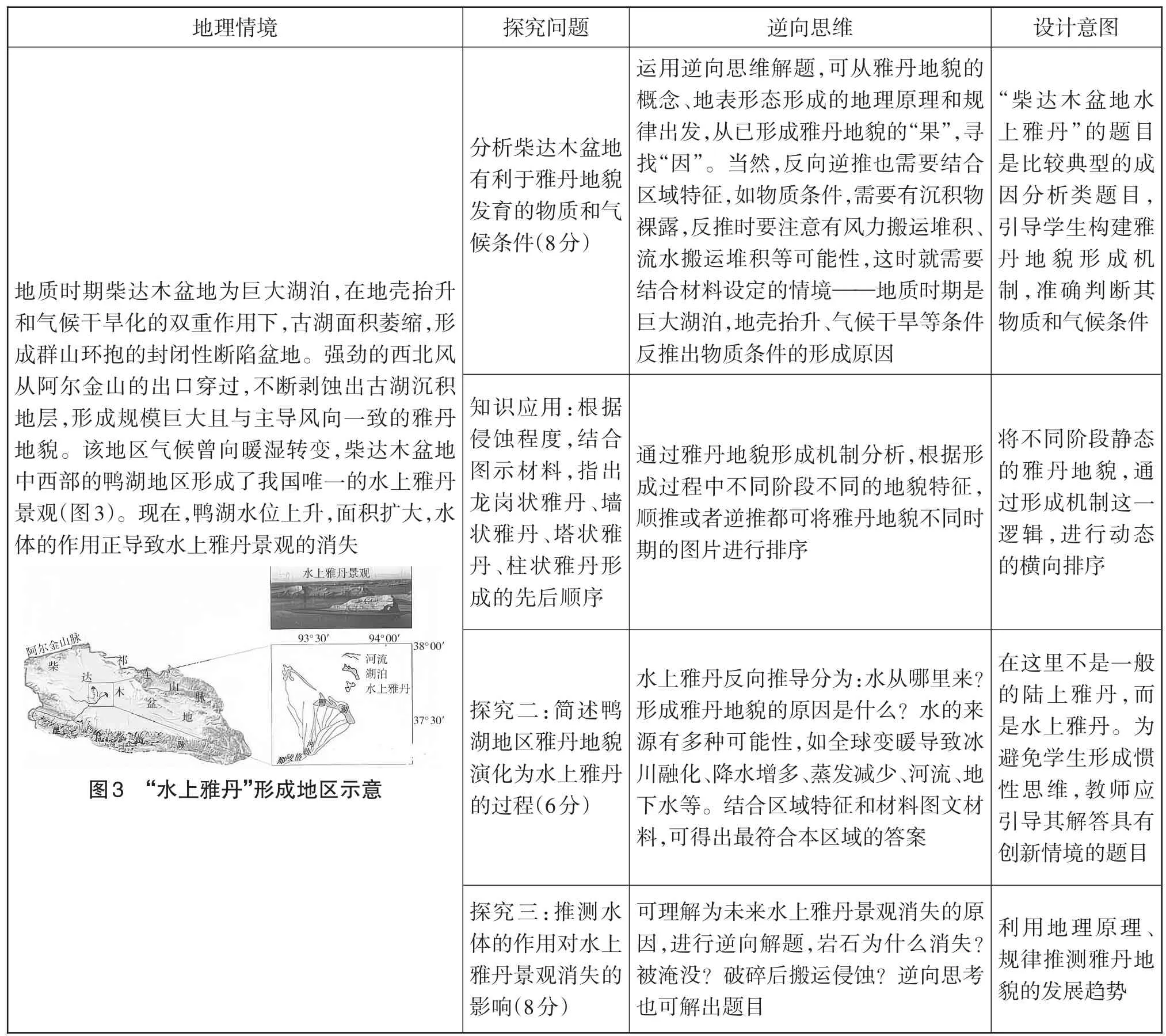

根据已学知识,教师可让学生将地表形态的塑造外力作用部分作如表3所示的归纳整理。雅丹地貌属于风成地貌,可通过观察雅丹地貌的景观图,让学生课前设计雅丹地貌成因的思维导图(图1)。

图1 学生整理的雅丹地貌思维导图

表3 地表形态的塑造知识点汇总表

2.由果寻因,反向逆推

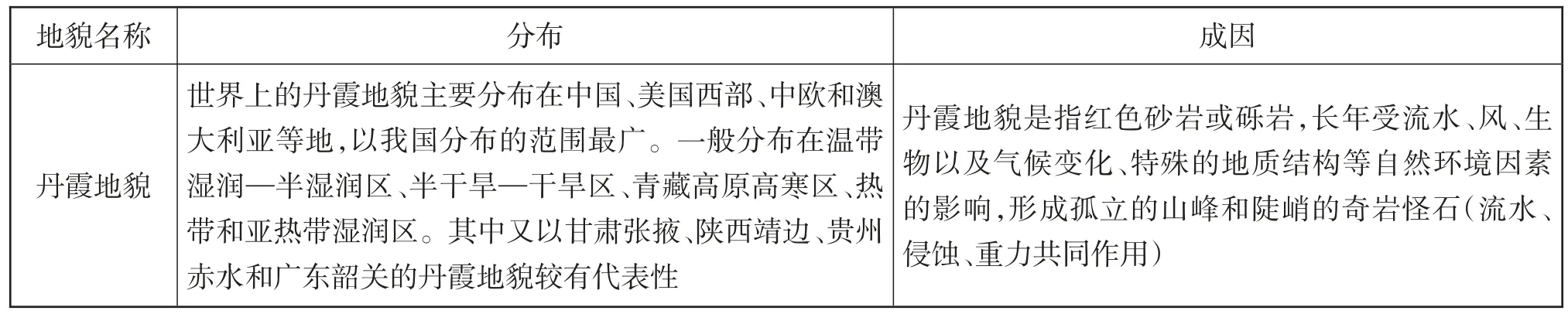

在讲解雅丹地貌时,可以选择“柴达木盆地水上雅丹”的题目进行一题多问,利用问题驱动,达到引导学生运用逆向思维解题的目的(表4)。

表4 课堂逆向思维问题链

3.知识迁移,发散思维

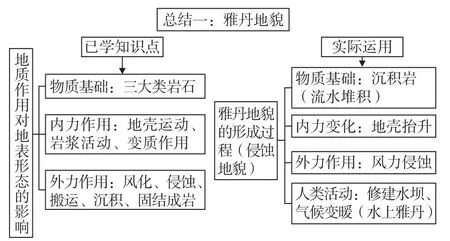

经过问题式探究后,应及时进行课堂总结(图2)。

图2 课堂小结

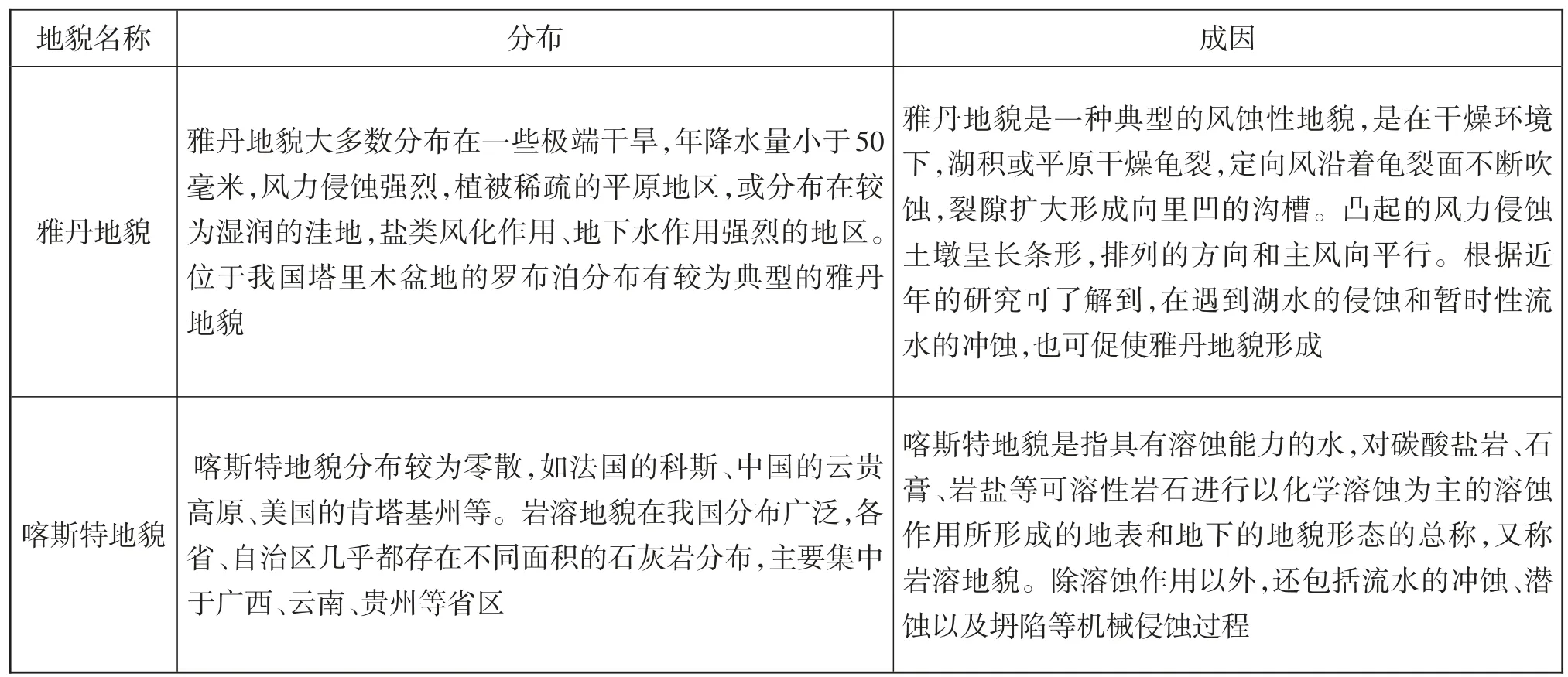

在学生掌握雅丹地貌的形成机制,通过逆向思维解决了各种类型的问题后,教师可引导其进行知识迁移,如将喀斯特地貌、丹霞地貌等和雅丹地貌容易混淆的地貌类型进行比较学习。让学生从构建框架、形成机制,反向逆推解决地理问题。也可让学生学习雅丹地貌后,给出其他地貌类型的情境材料(表5),让其设计题目和答案,这也是逆向思维的一种强化巩固和能力迁移。

表5 其他地貌类型材料

续表5

三、设置主体情境教学,课堂评价巩固成果

在本节内容的教学中,应把握课程标准,围绕雅丹地貌展开递进式问题教学,在教学设计中,教师应设计出有利于培养学生逆向思维的探究式问题链,以学生为主体,引导学生利用逆向思维自主思考,通过合作探究解决问题。教师要及时在课堂上对学生的思维碰撞结果进行反馈评价,如教师在黑板上批改、点评学生展示的答案,进一步提高学生的地理用语规范性。本节课的课堂评价可用高考试题对学生的掌握情况进行考察。

例1.(2020年全国Ⅰ卷第37题)阅读图文材料,完成下列要求。

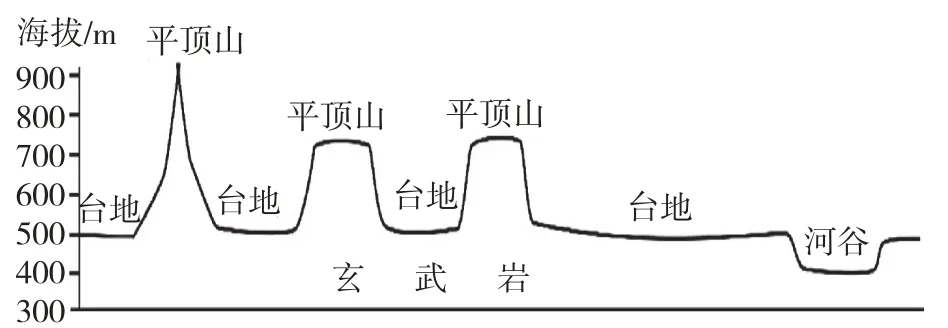

形成玄武岩的岩浆流动性好,喷出冷凝后,形成平坦的地形单元。如图4所示,某海拔500米左右的玄武岩台地上,有较多海拔700米左右的玄武岩平顶山,及少量海拔900米左右的玄武岩尖顶山。调查发现,构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩分别形成于不同喷发时期。

图4 玄武岩台地

(1)指出玄武岩台地形成以来因流水侵蚀而发生的变化。(6分)(地质作用下地貌的演变过程)

(2)根据侵蚀程度,指出构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后次序,并说明判断理由。(8分)(地质作用与地貌形态的关系)

这道题需要运用岩石圈物质循环、地表形态的塑造、地貌形成等地理知识进行解题,需要学生通过图文材料分析,推理其形成的过程。第一问可根据外力作用对地表形态的影响得出答案,第二问难度比较高,若按照地表形态的塑造惯性思维解题,认为平顶山是因为地壳抬升,尖顶山是流水侵蚀,就很容易出错。

但运用逆向思维分析,就比较容易解答。学生运用逆向思维大胆推测分析,通过材料中提到的“调查发现,构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩分别形成于不同喷发时期”尖顶山、平顶山原来应该是什么形态,台地原来应该是什么形态?带着设想逆推到最后一步,应得出材料所说的“形成玄武岩的岩浆流动性好,喷出冷凝后,形成平坦的地形单元”这一景观。

最后,可请学生在黑板上用图示法将整个地理事物演变顺序展示出来。第一阶段为岩浆喷出形成的玄武岩,较为平坦,通过流水下蚀切割;第二阶段形成“V”型河谷和平顶山;第三阶段,岩浆再次喷出,填平“V”型谷,形成台地,平顶山经过长时间外力侵蚀下形成尖顶山。

检查题目完成情况,学生基本都能够顺利推导出平顶山、尖顶山的演变过程,实现课堂的教学目标。逆向思维在解决某些有一定创新性的题目上是具有优势的,同时,在解答常见问题时也一样有效,因此,教师除了要培养学生正向思维,也需要重视逆向思维。在教学设计中,教师应不断积累地理素材,设计逆向思维的问题链,引导学生思考、表达,以解决地理问题。长期注重培养学生的综合思维,有利于学生解决综合性较强、逻辑严谨的问题,也可提升学生的地理核心素养。