中国耕地弹性管控的理论解析与研究框架:从单一目标权衡到多目标协同

2023-02-02钱家乘师诺赵华甫吴克宁冯喆

钱家乘 师诺 赵华甫 吴克宁 冯喆

摘要:研究目的:耕地利用与保护是实现国家粮食安全、农民增收、农业发展、生态恢复等愿景的重要基础,探究耕地弹性管控的概念内涵、对象、目标和研究框架,以期丰富粮食安全背景下耕地保护政策的理论认知。研究方法:文献综述法、理论分析法。研究结果:(1)耕地弹性管控的理论依据包括耕地多功能、土地分离与土地共享、韧性等理论。(2)以自然生产潜力为核心,重新定义的耕地概念更契合“藏粮于地”战略,是耕地弹性管控的前提。(3)耕地弹性管控内涵包含两个层次和三个维度,管控对象从现状耕地扩展到具有潜在生产力的大农类土地。管控目标包括多目标协同、制度效能提升和资源永续利用。(4)遵循“问题识别—机理分析—空间管控—机制构建”的逻辑进路,提出了未來耕地弹性管控研究的分析框架。研究结论:开展耕地弹性管控研究有助于指导更加精细化的耕地管理实践,平衡国家与地方、当前与未来、保护与利用的冲突,为改进我国耕地保护政策体系提供理论依据。

关键词:耕地利用;弹性管控;可持续性;多目标;研究框架

中图分类号:F301.2 文献标志码:A 文章编号:1001-8158(2023)03-0038-10

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJA630121)。

“民非谷不食,谷非地不生。”现阶段全球极端天气频发、土地生产力退化、传染病大流行、地缘政治冲突等多元风险叠加形成“完美风暴”,粮食安全已经成为不容忽视的国际性挑战[1-3]。我国以全球近9%的耕地养活全球近20%的人口[4],耕地资源利用潜力已临近“天花板”,未来粮食安全面临着严峻的挑战。为此,中共二十大强调,“全方位夯实粮食安全根基,牢牢守住十八亿亩耕地红线”。保护好、利用好有限的耕地资源既是筑牢国家粮食安全根基,也是防范外部各类风险的重要保障[5]。

自20世纪90年代以来,我国陆续通过一系列的制度构建,形成世界上最严格的耕地保护政策体系[6],很大程度上保障了国家粮食安全[7-10]。然而,最严格的耕地保护本质上属于压力型体制下的刚性管控[11-15],具有极高的经济成本和环境代价[16-19],难以应对气候变化和紧急事件冲击,同时还抑制了地方政府和农户参与保护的积极性[20-22],以至于耕地保护政策执行过程出现异化[23-25]。因此,亟需转变耕地管控思维,由耕地刚性管控向耕地弹性管控转型。耕地弹性管控与刚性管控既有区别又有联系。耕地刚性管控旨在遏制存量耕地面积减少的趋势,运用法律、规划、审批、问责等行政指令控制工具[13]。相比于刚性管控,耕地弹性管控的对象和内容更加全面和系统,不仅涵盖存量、增量和流量耕地,还综合运用指令控制和激励引导工具,重视耕地资源的高效和可持续利用,能有效提升耕地系统应对不确定风险冲击的抵御能力。

目前,学者围绕耕地弹性管控研究开展了有益探索,主要应用韧性理论[12]和耕地多功能理论[26]。在区域尺度上,对耕地系统弹性变化过程[27]、关键阈值[28]有了初步的认识;在宏观尺度上,基于休养生息制度探讨了耕地数量空间弹性调控的理论假设[12,29],并尝试划分了全国耕地弹性管控分区[30-31]。总体而言,关于耕地弹性管控研究仍然处于起步阶段,有限的理论无法支撑对耕地弹性管控的概念、对象和目标深入地研究,致使已有研究未能突破刚性管控思路的桎梏。例如,在管控对象上仍只考虑现状耕地,忽略了耕地利用的多宜性和多变性[32];管控目标没有很好地处理粮食生产与经济、社会和生态发展等多目标的衔接;管控内容上侧重于耕地数量方面,对耕地质量和生态方面缺乏关注。鉴于此,本文尝试引入耕地多功能理论、土地分离与土地共享理论、韧性理论共同构建我国耕地弹性管控的理论依据,从数量、质量和生态方面厘清耕地弹性管控的概念、对象和目标,并提出耕地弹性管控的研究框架,以期为中国耕地保护与可持续利用提供科学基础和决策依据。

1 耕地弹性管控的理论依据

面对我国复杂的国情,仅靠单一的理论无法有效赋能地方耕地保护实践。因此,本文尝试引入国内外广泛认可的耕地多功能理论、土地分离与土地共享理论和韧性理论,其侧重于土地资源的可持续利用和高效利用,以弥补我国传统耕地管控实践在这些方面的不足。

(1)耕地多功能理论。耕地多功能(Cropland multifunctionality)概念发轫于农业多功能和景观多功能[33],耕地多功能性是耕地的固有属性[26],强调为满足人类生存和发展提供多种产品和服务。其中,食物供给是最基础的商品性生产功能,生态保育、社会保障、景观美学和文化传承等属于非商品性功能[34-35]。这表明耕地利用过程中除了食物供给创造的经济价值,还有难以用货币直接衡量的社会、生态价值[26]。一般而言,随着地区社会经济发展,人们对耕地功能需求由单一化向多样化转变。因此,耕地管控过于强调静态的单一功能管理(如粮食生产),制定超前或滞后现实需求的耕地保护目标会割裂耕地功能间的动态联合关系[34],不仅无法满足现阶段城乡居民生活需求,还会造成社会福祉损失[26]。耕地多功能理论强调重视耕地系统的正外部性效益和不同地区城乡居民对耕地功能的差异化需求,这为构成耕地弹性管控内涵和设置多目标协同、制度效能提升目标,提供新的认知基础和理论基础。

(2)土地分离与土地共享理论。土地分离与土地共享(Land sparing and land sharing)是2005年GREEN等针对农业生产与生物多样性保护的土地利用冲突问题,所提出的两种不同强度的土地利用管理模式[36]。土地分离(land sparing)是指专门划分出小部分高生产力土地用于农业生产,并不断提高土地单产水平,以在更大空间尺度上释放出生态土地用于生态保护[36],例如,农业生产优先区、自然保护区、集约化农业[37-38]。土地共享(land sharing)又称为野生动植物友好型农业,是指地块内同时保留自然栖息地和农业生产的半自然栖息地,通过降低农业生产强度减轻对自然栖息地扰动,实现生物多样性保护[36],如农林业、高自然价值农田、有机农业等[37-38]。经过十多年发展,该理论已满足从国家到地块多尺度的管理需求[39]。此外,该理论表明土地利用管理模式存在特定的适用边界,需要综合考虑区域粮食生产与物种、景观、社会经济因素的关系[40]。土地分离与土地共享理论为定义耕地弹性管控内涵和明确管控对象提供了关键的认知基础和方法论指导,即对不同区域耕地采取不同强度的管控模式。

(3)韧性理论。韧性理论(Resilience theory)起源于1973年生态学家HOLLING首次将韧性概念引入到系统生态学[41],随后对韧性理论的认识逐渐从线性关系、非线性关系,再到扰沌关系[42],韧性的核心特性包括抵抗力、恢复力、稳健性3个方面。该理论批判了传统的工程韧性认知,强调自组织系统变化和恢复程度是有限的,系统超过这一阈值的反馈既可能陷入退化、崩溃状态,也可能跃升到更高层级的稳定状态。耕地系统作为一个有机整体,在城市化、工业化、全球化进程中面临着当前与未来、自然与社会的多样化、高频次、高强度外部扰动风险,影响着耕地稳定生产力和周边生态环境质量。而我国耕地资源的稀缺性决定了耕地利用必须高效化,特别是仔细甄别受到外部冲击下不同地区耕地质量和生态退化的范围、程度、阈值效应和利用潜力,避免采取“一刀切式”的粗放管理。韧性理论对不确定风险和系统变化阈值效应的阐述,为定义耕地弹性管控内涵、识别耕地质量和生态弹性管控的阈值以及设置资源永续利用目标,提供了理论基础和方法论指导。

2 耕地弹性管控内涵、对象与目标

2.1 耕地概念的新定义

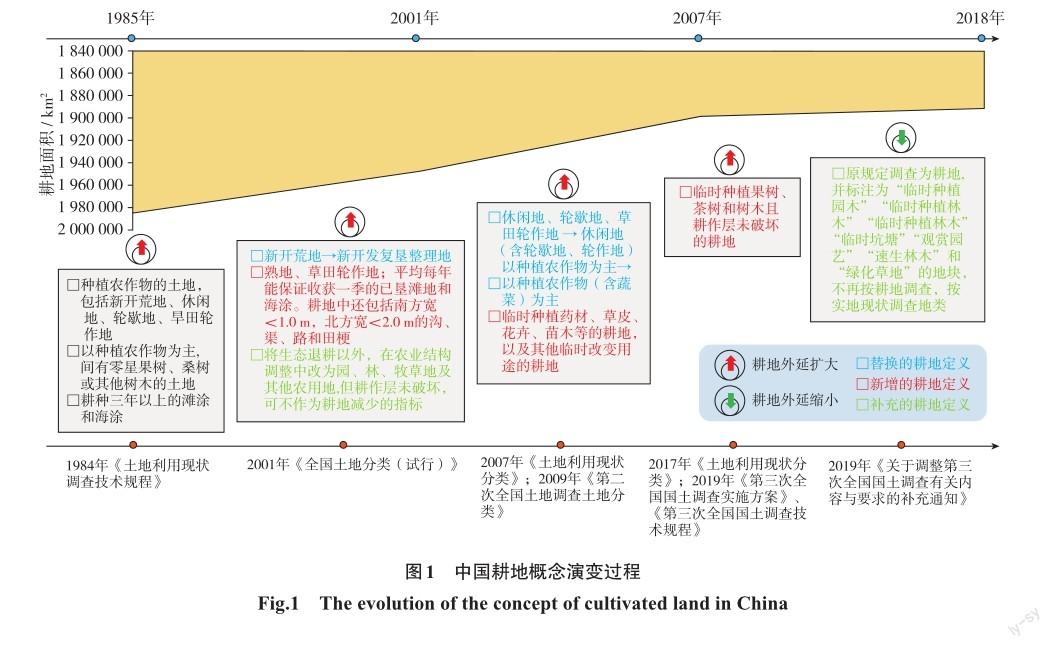

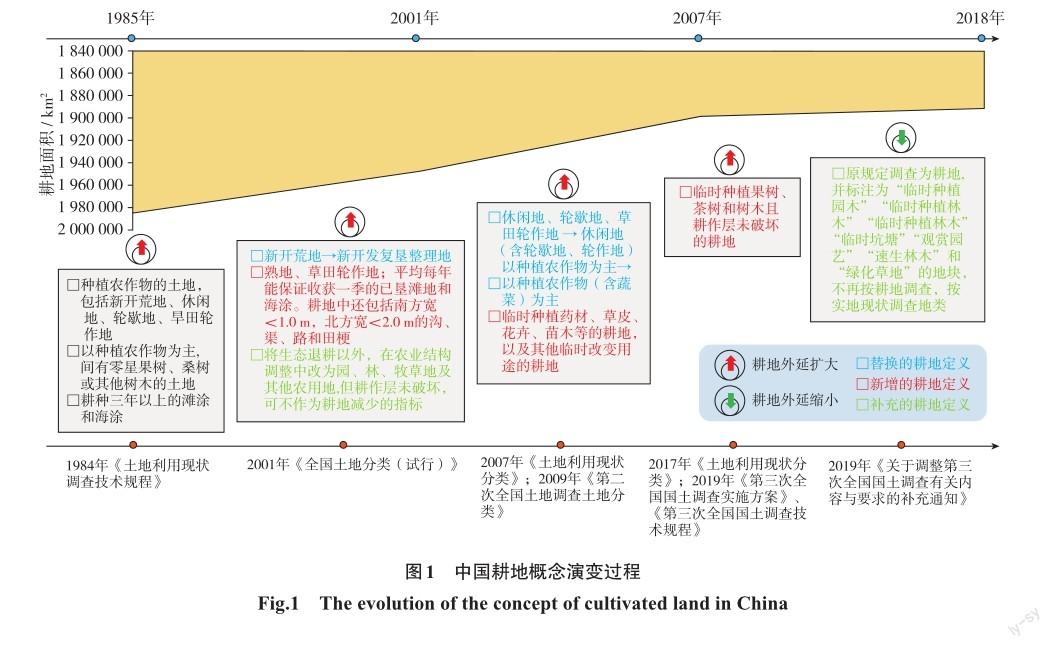

随着科学认知深入、工程技术水平提升和政府管理需要[35],我国的耕地概念发生了阶段性演替(图1)。为查清我国土地资源家底,1984年第一次全国土地资源调查工作制定了《土地利用现状调查技术规程》,首次统一了耕地概念。针对20世纪90年代以来出现粮农大宗商品生产过剩、经济作物和畜产品供不应求的状况,1999年《关于搞好农用地管理促进农业生产结构调整工作的通知》允许部分耕地转为农用地,实际上拓展了耕地的管理范围。此后,随着粮食生产比较收益下降和乡村特色产业发展需要,临时改变用途的耕地也按照耕地管理。直至近年因粮食安全问题日益严峻,2019年《关于调整第三次全国国土调查有关内容与要求的补充通知》按照“所见即所得”原则,不再将这些临时用地认定为耕地。可见,从粮食作物种植到允许一定程度的经济林果临时种植,再到剔除临时耕地,反映出我国耕地概念及其外延在市场经济需求和国家粮食安全压力之间不断进行动态调整,这种调整事实上表明政府在耕地资源保护与利用上存在着客观的弹性管控需求。

耕地系统是自然生态系统和社会经济系统耦合的综合体[43],人类通过长期耕作将森林、草地等自然土地转换为耕地,最显著的特征是在表层土壤形成了肥沃的耕作层。然而,当前基于种植现状的耕地认定标准缺乏科学性,也难以满足最新出台的耕地“非粮化”“进出平衡”的实际管理需求[35,44-45],重新界定耕地概念是有效实施耕地弹性管控的前提。因此,本文将耕地概念定义为在地表具有适宜耕作条件的自然土壤或已形成完整耕作层,可借助光合作用生产谷物、棉花、油料、糖、蔬菜等农作物的土地。这一定义是以土地是否具备粮食作物的自然生产潜力为底线标准,排除了不依赖土壤的设施农用地。同时,允许不破坏表层土壤或耕作层、不妨害耕地潜在生产能力的其他农作物种植,契合“藏粮于地”战略要求。与现有耕地概念相比,一方面将耕地保护的管理地类从现状耕地扩展到具备粮食生产潜力的大农类土地,符合当前提倡的“大食物观”理念。另一方面体现山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,为不适宜的边际耕地退出提供依据。

2.2 耕地弹性管控的内涵认知

耕地刚性管控尽管在短期内遏制了耕地数量快速减少,但伴随着巨大的经济成本和环境代价,反过来又会降低整体的土地利用效率并损害维持耕地可持续利用的环境基础。随着城乡居民需求变化,对粮食安全的认知深化,耕地管控的理念也应随之完善。本文基于重新定义的耕地概念,借鉴耕地多功能理论中的居民多样化需求、土地分离与土地共享理论中管理强度与环境效应关系,以及韧性理论中的阈值概念,将耕地弹性管控内涵概括为:适应国家长短期的粮食安全动态目标,满足不同区域城乡居民阶段性需求,以提升耕地可持续生产能力为抓手,构建自上而下与自下而上双向耦合的多尺度土地管理模式,提高土地利用效率;根据耕地基础地力和农田生态系统功能的阈值效应,通过动态优化耕地布局、种植品种、种植结构、利用强度等,增强耕地系统抵御外部自然和人为因素扰动的抵抗力。

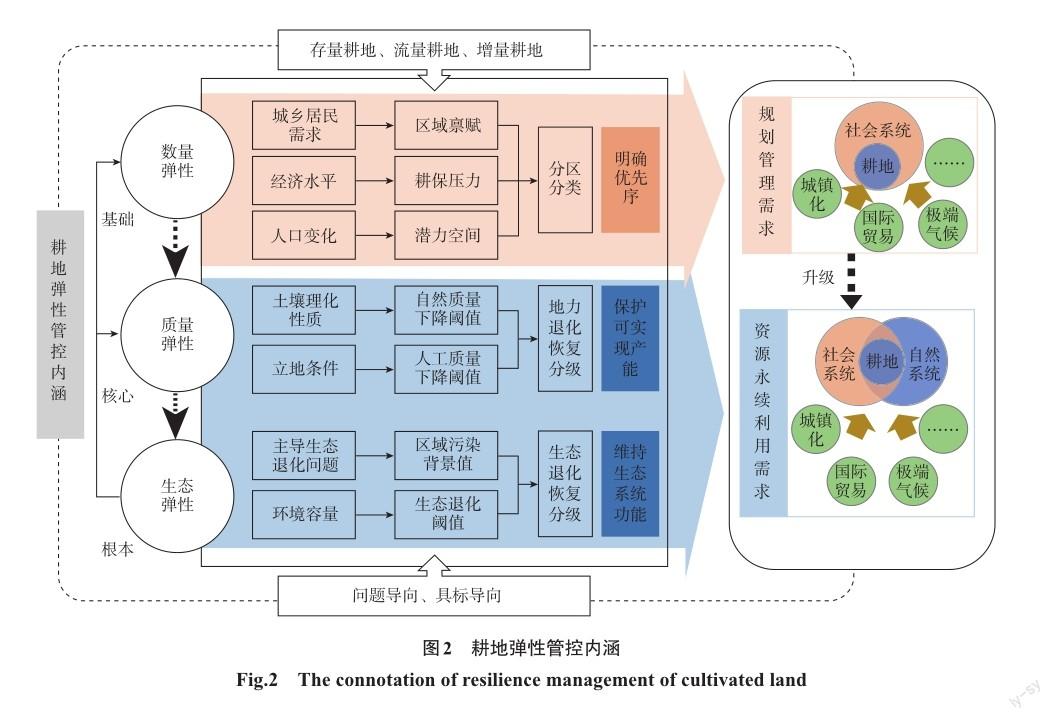

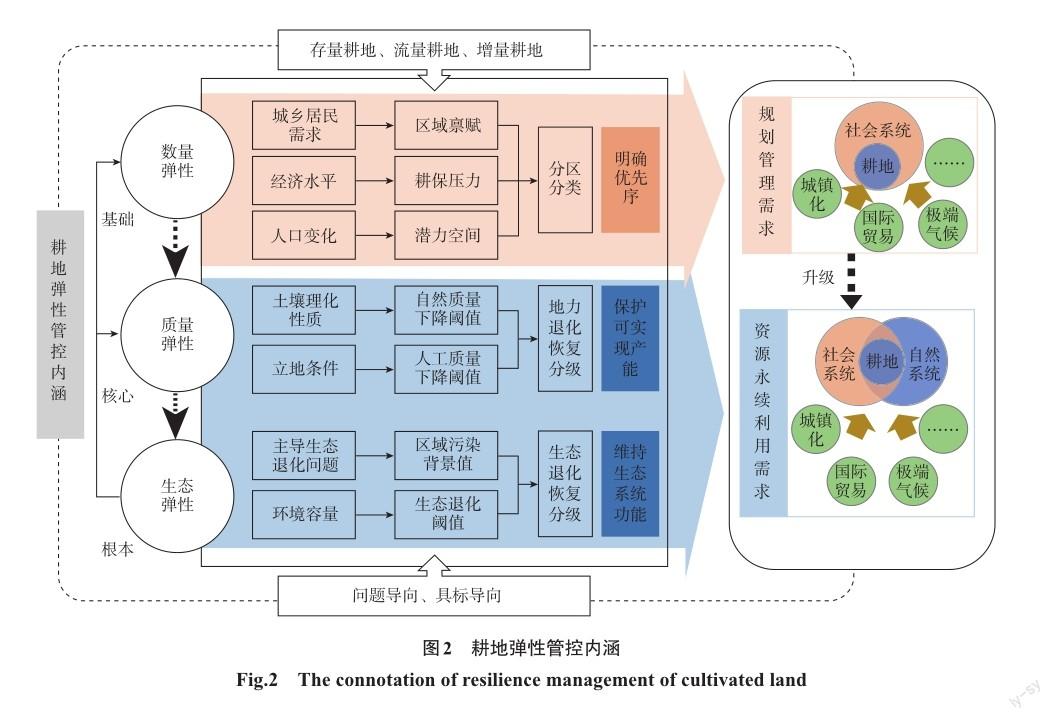

具体而言,耕地弹性管控内涵包含两层含义、三个维度(图2)。第一层含义是满足多目标情景下的规划管理需求所采取自我调适的管理方式。在保障国家粮食安全目标的同时,动态应对未来城镇化建设、国际粮食贸易、極端气候等不确定性挑战,兼顾城乡居民对耕地多功能利用需求的适应。第二层含义是满足资源永续利用需求所达到的更科学的管理方式。在实现国家粮食基本自给自足情况下,重视耕地自然本底变化的自适应性与突变性,避免因过度集约化导致的不可逆退化,平衡短期粮食增产与长期耕地质量、生态恢复关系。三个维度分别是数量弹性、质量弹性和生态弹性。数量弹性,即强调差异化管理耕地资源,考虑不同地区未来人口变化对耕地需求的分化,明确耕地保护与利用的优先序为目标,分区分类设置管理目标、管理要求和管理手段,解决耕地资源低效供给问题,是耕地弹性管控的基础。质量弹性,即强调耕地基础地力退化和恢复的临界性,以保护耕地可实现产能为目标,根据区域土壤理化性质和立地条件的阈值效应,评估地力恢复的潜力,解决耕地基础地力下降问题,是耕地弹性管控的核心。生态弹性,即强调耕地生态退化和恢复的临界性,明确维持农田生态系统功能为目标,从更广的时间和空间尺度评估耕地可持续利用所处的风险区间,解决耕地过度集约化导致的环境污染与退化问题,引导耕地数量和质量弹性管控,是耕地弹性管控的根本。

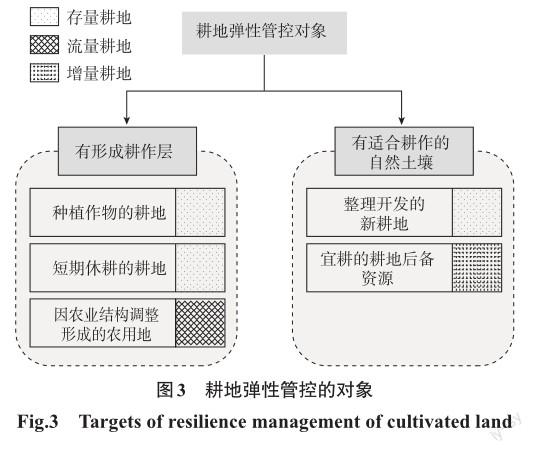

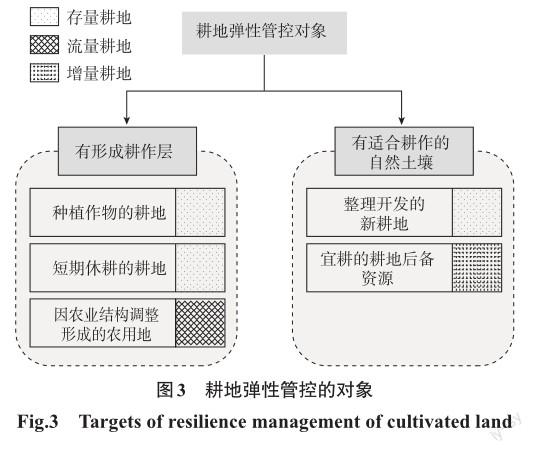

2.3 耕地弹性管控的对象

根据新定义的耕地概念,结合耕地刚性管控产生的一系列问题,为有效发挥耕地多功能价值、应对未来不确定性风险的挑战,本文借鉴土地分离与土地共享理论,将耕地弹性管控的对象进一步细分为存量耕地、流量耕地和增量耕地(图3),以便采取不同强度的耕地管控模式。

(1)存量耕地。存量耕地是指在“三调”中遵循所见即所得原则,利用类型被调查为“耕地”的土地,是耕地弹性管控中占比最大的土地。从规划管理上包括高标准农田、永久基本农田和一般耕地。这部分存量耕地中既有适合耕作的土地,也有位于陡坡、遭受污染、水土资源约束以及与其他规划冲突等不适宜耕作的土地。

(2)流量耕地。流量耕地是指在长期利用过程中与耕地具有转换关系的地类(如园地、林地),主要为农业结构调整、非粮化的“流出耕地”。以优质耕作层保护为核心,将经过农业结构调整变为农用地但仍具有耕作能力的土地及规划期内农业结构调整不破坏耕作层的土地、因非粮化行为耕作层被破坏但仍有恢复潜力的农用地划入耕地弹性管控的范畴。

(3)增量耕地。增量耕地是指具备耕作条件、开发经济成本较低,可通过土地开发、土壤改良、土地整理等技术手段提高生产能力转化为耕地的土地,主要为耕地后备资源,包括其他草地、盐碱地、沙地和裸土地,在紧急情况下还可以将平原地区土层较厚、集中连片、宜耕性强的闲置农村居民点用地纳入耕地弹性管控范畴。

2.4 耕地弹性管控的实现目标

以耕地资源管控为纽带,旨在实现国家粮食安全战略、生态文明建设以及乡村振兴战略的协同发展。因此,耕地弹性管控的主要目标包括多目标协同、制度效能提升和资源永续利用,目标之间是相互关联和相互支撑的。其中,多目标协同是基础,只有保证实现耕地多功能价值,才能促进制度效能提升,并追求资源永续利用。制度效能提升是关键,只有摆脱制度低水平重复供给,充分发挥制度的引导作用,才会为资源永续利用创造条件。资源永续利用是根本,耕地资源存续是一切利用的前提,只有追求资源永续利用才会确保耕地多目标协同和制度效能提升持续推进。

(1)多目标协同。多目标协同是衡量耕地弹性管控成效的重要标准,也是耕地多功能性的内在需求,过去耕地保护缺乏系统性思维,追求粮食生产的单一目标,加剧了与经济、生态、社会发展等目标的权衡。耕地弹性管控应兼顾不同地区粮食生产与经济发展、生态功能维持、农业现代化等主次关系的差异,创新存量耕地利用和农业经营模式,实现耕地多功能利用,在利用中促进流量耕地和增量耕地保护。

(2)制度效能提升。过去耕地保护制度均强调形式上的责任公平而忽略实际效率,一些政策缺乏针对性和综合性,仅依赖大量政策供给换取少量的耕地保护效果,导致耕地保護投入产出的边际贡献逐渐降低。耕地弹性管控应引入市场机制,通过核算各地区存量耕地底数和流量耕地、增量耕地潜力,明确各地区耕地管控的侧重点和短板,使得耕地保护正负外部性内部化,矫正区域间耕地保护收益与风险不对称的现状;推进跨省耕地占补平衡制度和农村土地产权制度改革,通过经济激励提高各方耕地保护效率和积极性,降低耕地保护制度运行成本,显著提升耕地保护制度效能。

(3)资源永续利用。耕地是当代人与后代子孙赖以生存的宝贵资源,长期不合理的利用造成耕地基础地力和生态本底退化。耕地弹性管控应当摒弃竭尽地力满足当前粮食持续增产的短期视角,结合地区存量耕地资源禀赋,探讨土地分离、土地共享等不同强度的耕地保护模式适用性,转向保护耕地资源永续利用能力。通过树立山水林田湖草沙生命共同体理念,重视各地区流量耕地、增量耕地质量建设与区域生态恢复结合,加强水土资源耦合、农田水利设施投资和农田管理实践改善,提高应对不确定风险的抵抗力,实现耕地资源永续利用。

3 耕地弹性管控研究框架

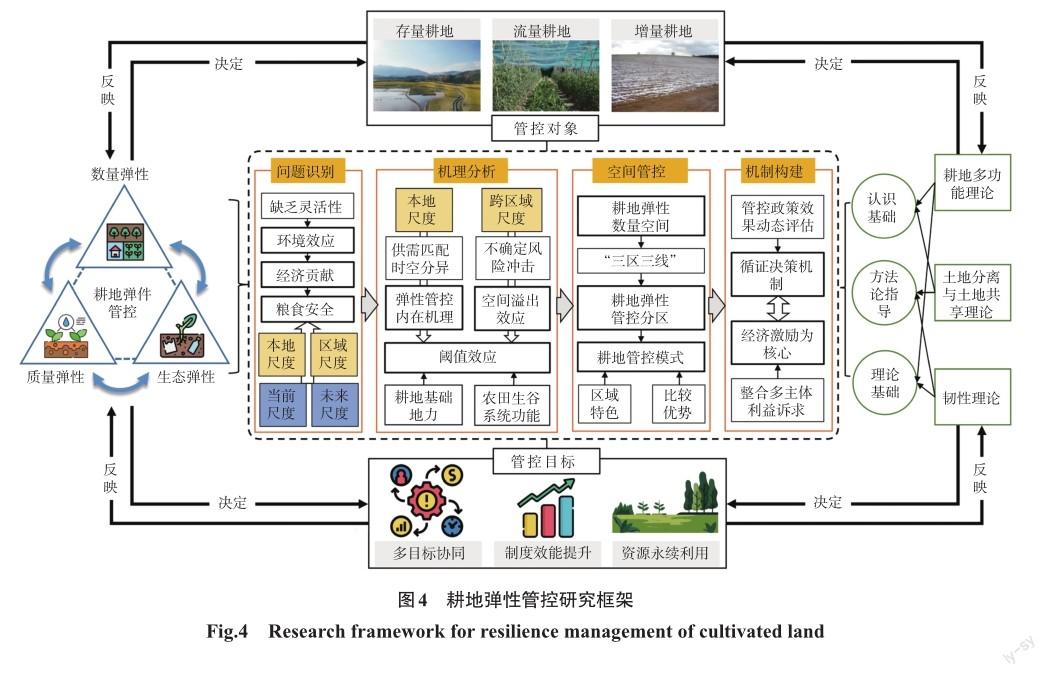

耕地弹性管控是一项复杂系统工程,既要考虑过去耕地保护政策形成的路径依赖,也需要预估未来国内外社会经济、全球气候变化等新形势的影响,需要多尺度、多学科的交叉融合。因此,综合土地科学、管理学、地理学、经济学等多学科知识和方法,基于上述对耕地弹性管控的理论依据、概念内涵、管控对象和实现目标的阐述,本文遵循“问题识别—机理分析—空间管控—机制构建”的逻辑进路,构建耕地弹性管控的研究框架(图4)。

3.1 问题识别

我国耕地资源空间分布不均衡、自然禀赋差异和社会经济发展水平差距悬殊,注定了落实严格的耕地保护政策将面临着复杂多样的资源环境和社会经济方面的挑战,而当前耕地保护政策缺乏因地制宜的灵活性和精确性,使得耕地保护成效与预期仍有较大差距。耕地弹性管控受到政策制度、国际贸易、气候变化等外部因素以及人口增长、经济发展、耕地资源禀赋、环境承载力等内部因素共同作用。此外,跨区域的人类社会经济活动以及自然生态系统能量和物质循环,使得耕地保护带来的问题与其他区域可能存在关联性。因此,耕地刚性管控的问题识别在空间尺度上需要结合本地和区域,时间尺度上需要结合当前和未来。例如,运用C—D生产函数、多区域投入产出模型、物质流分析等定量方法分析耕地刚性管控对本地尺度及区域尺度的经济贡献、环境效应(土壤侵蚀、水资源短缺、碳排放、氮磷短缺);又如运用局部均衡农业经济模型、情景模拟等方法探讨未来国际贸易、气候变化背景下耕地保护政策调整对粮食安全、区域经济、农业市场的冲击。

3.2 机理分析

耕地弹性管控是一个动态管理过程,不断变化的社会经济需求和耕地资源供给共同决定了何时、何地采用何种方式进行管理。首先,在耕地多功能理论指导下,需要认知本地尺度耕地多功能供需状况与耕地弹性管控的关系。一方面,运用趋势分析模型、InVEST模型识别耕地多功能发展阶段及其功能供需匹配的时空分异特征。另一方面,运用结构方程模型、收敛交叉映射等方法研究耕地多功能供需与耕地弹性管控时点、强度和策略的内在机理。其次,需要关注不确定风险对耕地弹性管控的跨尺度联动效应。主体功能区、农业“两区”、农业生产区(粮食主产区、主销区、产销平衡区)等不同农业功能区在保障国家粮食安全上各有侧重,运用一般均衡模型研究国际粮食贸易受阻和极端气候灾害对特定农业功能区粮食安全状况的冲击,运用空间计量模型分析不确定风险冲击下耕地弹性管控的空间溢出效应。此外,耕地基础地力、生态功能的退化与恢复都有一定限度,需要重点关注耕地弹性管控对基础地力和生态功能影响的非线性过程,以长时间序列观测数据或时空替代的截面数据为基础,运用分段线性回归方法识别阈值效应。

3.3 空间管控

自上而下指标式分解的国土空间“三区三线”管控规则过于单一,忽略了“三线”以外具有粮食生产潜力的大农类土地的保护与利用,不利于发挥地域资源的比较优势,降低了耕地保护效率。一方面,应当根据未来人口增长和不确定性风险叠加,测算全国耕地保有量划定4类耕地弹性数量空间,包括国家口粮绝对安全区间、耕地保护红线区间、粮食安全柔性区间以及粮食安全弹性线区间。另一方面,在国土空间“三区三线”划定结果基础上,结合不同地区耕地多功能发展需求,评估当前耕地基础地力、生态系统功能与区域高质量健康耕地的差距,划定涵盖大农类土地的耕地弹性管控分区,明确各个分区承担的耕地保有量、耕地基础地力提升以及生态系统功能恢复的短、长期目标。此外,结合不同农业功能区定位、气候类型和地形条件,结合过去大农类土地的转换关系,探索不同的耕地管控模式。粮食主产区以土地分离管理模式为主,兼顾土地共享管理模式,着力提升耕地产能和基础地力;粮食产销平衡区探索具有区域特色的耕林、耕草、耕园的土地共享管理模式,兼顾土地分离管理模式,着力恢复生态系统功能;粮食主销区以土地共享模式为主,稳定耕地产能和基础地力不下降,着力发挥耕地多功能价值和经济效益,供给市场所需的多元农产品和生态服务。

3.4 机制构建

由于耕地保护政策体系是长期发展形成的,新政策出台与原有政策形成的路径依赖存在冲突。因此,耕地弹性管控机制构建,一方面不仅要注重与过去耕地保护政策体系保持一致性,遵循基本的原则和框架,还须关注当下和未来可能面临的挑战,例如耕地撂荒、农业劳动力老龄化等问题。为此,明确不同管控分区耕地弹性管控规则的有效期,建立负面清单确保清单以外耕地利用行为的合法性,防控耕地违法占用、转用现象。通过大数据、卫星遥感结合空间因果推断模型,定期评估不同耕地弹性管控政策效果,建立循证决策的耕地弹性管控机制。另一方面将中央政府、地方政府、企业、村集体、承包经营户、农户等不同主体的利益诉求纳入耕地保护政策体系。构建以经济激励为核心的耕地保护利益驱动机制,建立第三方耕地综合价值核算标准和农田生态产品价值实现机制;配套建立“耕地发展权跨省交易”、耕地保护纵向与横向利益补偿机制,发挥种粮补贴、农产品市场收购价格等农業支持补贴对耕地数量、质量保护和绿色生产的引导作用,改进耕地保护行政绩效考核机制,完善全方位耕地动态监测体系,加快耕地保护立法和法律条例修订,调动多方协同保护耕地的积极性,提高耕地综合产出效益。

4 结论与展望

由于当前粮食进口的不稳定性和国内资源环境约束,预计我国粮食安全将长期处于紧平衡状态。本文立足耕地多功能、土地分离与土地共享、韧性理论等国际前沿理论构建耕地弹性管控的理论基础,以保护耕地潜在生产能力为核心,结合耕地管理实践遇到的问题,重新界定耕地概念。在此基础上,从规划管理需求和资源永续利用需求的两层含义,以及数量弹性、质量弹性和生态弹性三个维度阐明耕地弹性管控的内涵,将耕地管控对象扩展至具有潜在生产力的大农类土地。同时,结合国内多项宏观战略实施和未来潜在的不确定性风险,提出耕地弹性管控目标和研究框架。该理论研究框架综合了当前国家粮食安全紧迫性、城乡居民需求多样性、区域发展差异性、风险预警前瞻性,有助于协调粮食安全与其他国家战略实施、平衡耕地严格保护与可持续利用、缓和中央与地方利益冲突,为改进我国耕地保护政策体系提供理论依据,进一步完善我国耕地资源治理体系和治理能力现代化。

数据是资源有效管理的基础,目前耕地管理与研究使用的数据主要有两类:一类是基于遥感解译的土地覆被数据,另一类是自然资源部门使用的全国土地调查及年度变更数据。前者的耕地定义与我国现行耕地管理概念并不一致,后者尽管在分类上更加精细,但是数据涉密很难公开使用。此外,后者由于调查方法和技术差异,造成不同年份数据缺乏连贯性,系统性误差较大。因此,亟需结合中国国情,研发分类更精细的长时序遥感土地覆被数据产品满足当前耕地弹性管控新的需求。

参考文献(References):

[1] FAN S G, HEADEY D, RUE C, et al. Food systems for human and planetary health: economic perspectives and challenges[J] . Annual Review of Resource Economics, 2021, 13: 131 - 156.

[2] FAO, IFAD, UNICEF, et al. The State of Food Security and Nutrition in the World 2022: Repurposing Food and Agricultural Policies to Make Healthy Diets more Affordable[M] . Rome: FAO, 2022: 14.

[3] 彭瑶. 斯里兰卡破产,根子是农业破产[N/OL] . 农民日报,(2022 - 07 - 15)[2022 - 08 - 13] . http://www.chinacoop.gov.cn/news.html aid=1755286.

[4] ZUO L J, ZHANG Z X, CARLSON K M, et al. Progress towards sustainable intensification in China challenged by land-use change[J] . Nature Sustainability, 2018, 1(6): 304 - 313.

[5] 孔祥斌,陈文广,温良友. 以耕地资源三个安全构筑大国粮食安全根基[J] . 农业经济与管理,2022(3): 1 - 12.

[6] 刘桃菊,陈美球. 中国耕地保护制度执行力现状及其提升路径[J] . 中国土地科学,2020,34(9): 32 - 37,47.

[7] 谢高地,成升魁,肖玉,等. 新时期中国粮食供需平衡态势及粮食安全观的重构[J] . 自然资源学报,2017,32(6): 895 - 903.

[8] 辛良杰,李鹏辉. 中国居民口粮消费特征变化及安全耕地数量[J] . 农业工程学报,2017,33(13): 1 - 7.

[9] 自然资源部. 第三次全国国土调查主要数据公报[EB/ OL] . (2021 - 08 - 26)[2022 - 08 - 13] . http://mnr.gov. cn/dt/ywbb/202108/t20210826_2678340.html.

[10] SONG W, PIJANOWSKI B C. The effects of Chinas cultivated land balance program on potential land productivity at a national scale[J] . Applied Geography, 2014, 46: 158 - 170.

[11] 陈水生. 从压力型体制到督办责任体制:中国国家现代化导向下政府运作模式的转型与机制创新[J] . 行政论坛,2017,24(5): 16 - 23.

[12] 杨智慧,路欣怡,孔祥斌,等. 中国耕地刚性管制与弹性调控框架构建[J] . 中国土地科学,2021,35(6): 11 - 19.

[13] 张晏维,卢新海. 差异化政策工具对耕地保护效果的影响[J] . 资源科学,2022,44(4): 660 - 673.

[14] 吴宇哲,许智钇. 休养生息制度背景下的耕地保护转型研究[J] . 资源科学,2019,41(1): 9 - 22.

[15] 郭珍. 中国耕地保护制度:实施绩效评价、实施偏差与优化路径[J] . 郑州大学学报(哲学社会科学版),2017,50(1): 64 - 68,159.

[16] 岳文泽,张晓雯,甄延临,等. 东部发达地区农业空间高质量优化的思考[J] . 农业工程学报,2021,37(22):236 - 242.

[17] 苑韶峰,李胜男,杨丽霞. 基于可转移发展权的耕地占补平衡问题新思考[J] . 中国国土资源经济,2019,32(2):47 - 51.

[18] LICHTENBERG E, DING C R. Assessing farmland protection policy in China[J] . Land Use Policy, 2008, 25(1): 59 - 68.

[19] LI D M, YANG Y Y, DU G M, et al. Understanding the contradiction between rural poverty and rich cultivated land resources: a case study of Heilongjiang Province in Northeast China[J] . Land Use Policy, 2021, 108.doi: 10.1016/ j.landusepol.2021.105673.

[20] 張学珍,赵彩杉,董金玮,等. 1992-2017年基于荟萃分析的中国耕地撂荒时空特征[J] . 地理学报,2019,74(3): 411 - 420.

[21] 陈浮,刘俊娜,常媛媛,等. 中国耕地非粮化空间格局分异及驱动机制[J] . 中国土地科学,2021,35(9): 33 - 43.

[22] 段岩燕,申静. 从各利益主体间博弈关系谈我国耕地保护制度[J] . 城市发展研究,2010,17(10): 107 - 112.

[23] 汤怀志,桑玲玲,郧文聚. 我国耕地占补平衡政策实施困境及科技创新方向[J] . 中国科学院院刊,2020,35(5):637 - 644.

[24] 民盟中央:关于消除耕地保护中“非农化”“非粮化”整治乱象的提案[EB/OL] . (2022 - 02 - 28)[2022 - 08 -12] . http://cpc.people.com.cn/n1/2022/0228/c442043 -32361389.html.

[25] 郭珍. 资源环境紧约束下的土地利用:竞争与冒险[J] .郑州大学学报(哲学社会科学版),2018,51(6): 59 - 63.

[26] 宋小青,欧阳竹. 中国耕地多功能管理的实践路径探讨[J] . 自然资源学报,2012,27(4): 540 - 551.

[27] 屈雪冰. 耕地系统的弹性变化与状态评价研究[D] . 北京: 中国地质大学(北京),2012:18 - 21.

[28] 祝锦霞,潘艺,张艳彬,等. 种植类型变化对耕地系统韧性影响的关键阈值研究[J] . 中国土地科学,2022,36(4): 49 - 58.

[29] 孔祥斌. 休养生息制度背景下的中国耕地保护转型目标框架与路径[J] . 湖南师范大学社会科学学报,2021,50(3): 1 - 12.

[30] 陈浮,曾思燕,葛小平,等. 资源环境硬约束下中国耕地休耕优先区识别[J] . 农业工程学报,2021,37(22):226 - 235.

[31] 梁鑫源,金晓斌,孙瑞,等. 多情景粮食安全底线约束下的中国耕地保护弹性空间[J] . 地理学报,2022,77(3):697 - 713.

[32] 张凤荣. 岩石 土壤 土地 通识[M] . 北京: 中国农业大学出版社,2022:190.

[33] JIANG G H, WANG M Z, QU Y B, et al. Towards cultivated land multifunction assessment in China: applying the“influencing factors-functions-products-demands”integrated framework[J] . Land Use Policy, 2020, 99.doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104982.

[34] 宋小青. 中国耕地转型:空间与功能双重解构[D] . 北京:中国科学院大学,2013:27 - 31.

[35] 赵华甫,张凤荣. 耕地保护方向待转——从单一功能到多功能的演变交替[J] . 中国土地,2010(10): 19 - 20.

[36] GREEN R E, CORNELL S J, SCHARLEMANN J P W, et al. Farming and the fate of wild nature[J] . Science, 2005, 307(5709): 550 - 555.

[37] BAUDRON F, GOVAERTS B, VERHULST N, et al. Sparing or sharing land Views from agricultural scientists[J] . Biological Conservation, 2021, 259.doi: 10.1016/ j.biocon.2021.109167.

[38] TSCHARNTKE T, CLOUGH Y, WANGER T C, et al. Global food security, biodiversity conservation and the future of agricultural intensification[J] . Biological Conservation, 2012, 151(1): 53 - 59.

[39] GRAU R, KUEMMERLE T, MACCHI L. Beyond ‘land sparing versus land sharing: environmental heterogeneity, globalization and the balance between agricultural production and nature conservation[J] . Current Opinion in Environmental Sustainability, 2013, 5(5): 477 - 483.

[40] 楊梅,刘章勇. 农业土地共享和土地分离及其潜在的生物多样性效应[J] . 中国生态农业学报,2017,25(6):787 - 794.

[41] HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J] . Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4: 1 -23.

[42] 邵亦文,徐江. 城市韧性:基于国际文献综述的概念解析[J] . 国际城市规划,2015,30(2): 48 - 54.

[43] 胡月明,杨颢,邹润彦,等. 耕地资源系统认知的演进与展望[J] . 农业资源与环境学报,2021,38(6): 937 - 945.

[44] 林依标. 耕地占补平衡相关问题思考及建议[J] . 中国土地,2020(4): 18 - 19.

[45] 张凤荣,张天柱,李超,等. 中国耕地[M] . 北京: 中国农业大学出版社,2021:229.

Theoretical Analysis and Research Framework of Resilience Management of Cultivated Land in China: From Single-objective Trade-offs to Multi-objective Synergy

QIAN Jiacheng1, SHI Nuo1, ZHAO Huafu1,2, WU Kening1,2, FENG Zhe1,2

(1. School of Land Science and Technology, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China; 2. Key Laboratory of Land Consolidation and Rehabilitation, Ministry of Natural Resources, Beijing 100035, China)

Abstract: The purpose of this paper is to explore the conceptual connotation, object, target and research framework of resilience management of cultivated land, to enrich the theoretical knowledge of cultivated land conservation policy in the context of food security, given that cultivated land utilization and conservation is an important foundation for realizing the vision of national food security, farmers income increase, agricultural development and ecological restoration. The methods employed include literature review and theoretical analysis. The results show that the theoretical basis of resilience management of cultivated land includes the theories of multifunctional cultivated land, land separation and sharing, and resilience. The redefined concept of cultivated land with natural production potential as the core is more suitable for the strategy of “storing food in land”, which is the premise of resilience management of cultivated land. The connotation of resilience management of cultivated land includes two levels and three dimensions, and the management object is extended from the current cultivated land to the general agricultural land with potential productivity. The management targets include multi-objective synergy, system efficiency improvement and sustainable resource utilization. The analytical framework of the future research on resilience management of cultivated land is proposed, which consists of problem identification, mechanism analysis, spatial control and institution construction. In conclusion, research on resilience management of cultivated land can help introduce a more refined practice of cultivated land management, balance the conflicts between national and local levels as well as current and future periods, balance the conflicts between conservation and utilization, and provide a theoretical basis for improving cultivated land protection policy system in China.

Key words: cultivated land use; resilience management; sustainability; multi-objective; research framework

(本文责编:郎海鸥)