土地退化平衡导向下国土空间生态保护修复的路径选择

2023-02-02于昊辰卞正富尹登玉

于昊辰 卞正富 尹登玉

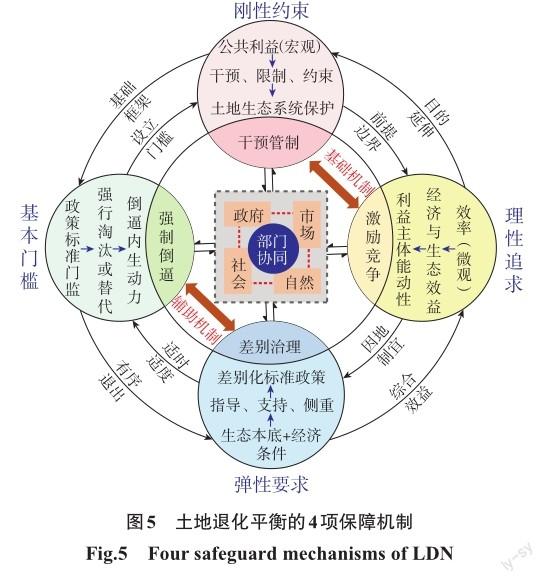

摘要:研究目的:归纳阐释土地退化平衡(LDN)对国土空间生态保护修复的理论意蕴,回答LDN导向下国土空间生态保护修复的路径选择。研究方法:逻辑推理法、归纳演绎法。研究结果:(1)LDN具有鲜明的时空特征和明确的响应层次,并遵循“同类平衡(Like for Like)”与“一票否决(One out-All out)”原则。(2)新形势下土地资源的空间载体、生态本底、安全保障、服务双碳目标等功能得到拓展,客观上要求生态保护修复协调好尺度与格局、要素与系统、食物与生态、减排与增汇之间的关系。(3)LDN对生态保护修复的理论意蕴包括多尺度嵌套的动态平衡、多目标权衡的系统治理、多手段协同的实现路径。(4)基于LDN的国土空间生态保护修复策略包括:构建“功能—尺度”与“要素—系统”相耦合的LDN目标函数,引导生态保护修复目标量化;制定螺旋递进式“分区管控—分级治理—分类施策”的管理策略,促进自然与行政区划在空间上的有效衔接;建立“干预管制—激励竞争—强制倒逼—差别治理”协同的保障机制,协调“自然—社会—政府—市场”等多部门关系。研究结论:LDN在国土空间生态保护修复实践中具有积极的理论意义与现实价值,能够将原本抽象的概念具化、空洞的目标量化、感性的修复理性化。

关键词:土地生态;土地退化平衡;国土空间;生态保护修复;保障机制

中图分类号:F301.2 文献标志码:A 文章编号:1001-8158(2023)03-0001-10

基金项目:国家自然科学基金新疆联合基金重点项目(U1903209);中国矿业大学未来科学家计划项目(2022WLKXJ095)。

生态环境问题往往起源于尖锐的人地关系矛盾[1]。特别是高强度的开发行为叠加剧烈的气候变化所构成的外在扰动,超出了生态系统的自我组织、自我调节、自我恢复能力[2],所带来的资源消耗过度、環境代价过高、土地(生态)退化过速等不可持续问题日益显化。据统计,我国近20%的国土面临荒漠化或石漠化,约90%可利用天然草原发生退化,超过10%的耕地被污染,湿地面积也正以约3 400 km2/a的速度锐减[3]。若不严格管制约束,所产生的生态负效应极有可能在纵向程度持续加剧、横向范围不断蔓延,与之相伴的将是人地关系的巨大调整与重构。为此,亟需针对功能重要或受损退化的生态系统安排妥当的治理举措,这在客观上要求打造科学高效的国土空间生态保护修复机制。

中共二十大报告指出,促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求。作为促进人与自然和谐共生的具体举措,生态保护修复向来是政府关注的重点领域与学界研究的热点话题[4]。大量学者围绕生态保护红线划定[5]、生态修复关键技术[6]、政策体系或管理模式[7]等方面开展系列探索并取得长足进展。现阶段生态保护修复措施包括设立自然保护区、实施国土整治、修复退化土地等[8],理论上能够促进生态逐步转向良性循环[9]。反观现实,生态保护修复仍有诸多难点,可归纳为三重矛盾。其一,问题具象化与目标抽象化的认知偏差。区域差异性、用途多宜性、要素多样性等特性要求“因地制宜”,实施上却有较大弹性空间,若缺乏有效的刚性指标,难免令生态保护修复目标抽象化或艺术化[2],难以保障最终实效。其二,自然整体性与空间政区化的衔接难题[10]。例如,实施流域生态保护修复的重要性被充分认知[11],但规划方案或具体工程多按行政区划或人为圈定的方式发布或实施,致使生态保护修复在整个空间割裂、有效衔接不足。其三,政府与市场等多部门间的协调矛盾。当下生态保护修复主要由政府主导投资、规划与实施,难以破解历史欠账多和资金压力大等困境,鼓励社会资本有序进入或许是一剂良方。彭建等[12]、王志芳等[8]曾提出生态保护修复终极目标是提升人类生态福祉,这亦是政府所追求的目标。但社会资本是逐利的,参与者往往以工程顺利验收为最终目标[2],导致部分工程可持续性不足。

要从根本上化解上述矛盾,必须破解现行制度体系下国土空间生态保护修复的深层次瓶颈制约。作为治理手段,如何破解现实困局,进而守住自然生态安全边界、促进自然生态系统维持或改善[7],避免生态保护修复的空洞性与盲目性;作为政策工具,生态保护修复如何纳入整个国土空间规划与生态文明建设框架中审视,融入并服务于新发展格局等国家战略,从而发挥好多重价值与作用。所以,不管是作为治理手段还是政策工具,新形势下都需要予以生态保护修复更多关注与探索,从而促进实践创新和理论升华。2015年,联合国防治荒漠化公约提出“Land Degradation Neutrality”(LDN)的概念,随后被列为联合国可持续发展目标下的子目标之一[13],即SDGs15.3[14]。由于目标清晰、对象明显、适用性强等先天优势[15],LDN一经问世便在国际学界引发轰动,大量学者就此展开激烈讨论[16-18];但国内相关研究相对滞后,仅就LDN译为土地退化平衡[19]、土地退化中性[20]还是土地退化零增长[21]便存争论。从内涵关系看,遏制土地退化是生态保护修复目标之一,正如王梦婧等[20]认为LDN与中国“整体保护、系统修复与综合治理”实践相契合。但作为一种“舶来品”,不能希冀依赖“拿来主义”在解决方法和治理经验中寻求路径支持,而是要顺应国情构建“中国式”的LDN话语体系。有鉴于此,本文在凝练LDN的核心要义及新形势下生态保护修复新要求的基础上,阐释LDN对生态保护修复的理论意蕴,提出LDN导向下国土空间生态保护修复策略,以期为生态文明与美丽中国建设提供有益的参考。

1 土地退化平衡的核心要义

土地退化平衡(LDN)是以实现“净零增长”为目标、以“平衡”为手段的土地退化防治过程[19],旨在遏制土地退化、维持生态系统功能和保障粮食安全,确保相应土地资源数量和质量不降低,从而提高人类福祉[22]。需要注意,LDN需要借助技术支撑、经济激励、政策约束与行政管制等多种举措[14,18],以确保最终效果与预期一致甚至高于预期[2]。因此,它的重点在于如何在某一阶段、某一区域内达到土地退化与恢复的平衡,即“土地退化净零增长”,并在实施过程中通过量化功能或要素建立起周期性评价指标体系,其主要路径是避免退化、减少退化和恢复已发生的退化。

作为协调人地关系的重要体现,LDN的核心要义包括4个方面:(1)明确了特定时空尺度的具体要求。LDN在时间上要求在特定节点前完成既定目标,且恢复后的生态系统能够具备一定的自我维持和自我提升能力,突出了时效性与长效性;空间上则强调全局尺度实现土地退化的净零增长,过程允许局部发生可控的土地退化[19]。(2)“Like for Like”强调了同类功能土地之间的退化平衡[13]。LDN以维持生态系统服务功能或保障粮食安全的土地资源为对象,大致可对应国土空间规划实践中的农业空间与生态空间,即二者任何一项未实现“净零退化”都将违背LDN目标。(3)“One out All out”体现了一票否决的短板效应[18]。LDN不以单项指标作为评判结果,而是要求任意关键指标①都未发生层次下滑或质量降低。该思路契合“木桶理论”,即系统内缺少任何一项关键要素,那么即便继续追加其他要素投入也难以发挥其效用。(4)响应层次的优先序为“避免退化优先于减少退化,减少退化优先于恢复已发生退化(Avoid>Reduce>Reverse)”[19-20]。由于事后恢复退化土地需依赖大量人力财力投资,LDN更倾向于事先行动来预防土地退化发生;针对已发生退化的土地需结合实际采取必要的补救性恢复措施,但并非一味追求恢复到原有状态,而是以适应性管理方式提升恢复有效性[23],并适应不可预测的变化及不断变化的目标。

综上,LDN是一种全新的实现机制与衡量标准,回答了遏制土地退化的目标、作用及效益等问题。恢复程度上,不必一味将生态强行恢复至扰动前水平,而是要追求退化与恢复在特定时空尺度的动态平衡;发挥作用上,应克服“刚性有余、韧性不足”的桎梏,即充分考虑适宜性、自稳定性与可持续性,使得恢复后的生态系统能够经得起时间的推敲与检验;扮演角色上,不能仅追求填平土地退化的洼地,更需兼顾所能产生的生态、经济、社会等多重价值与边际效益。

2 土地资源功能拓展对国土空间生态保护修复的新要求

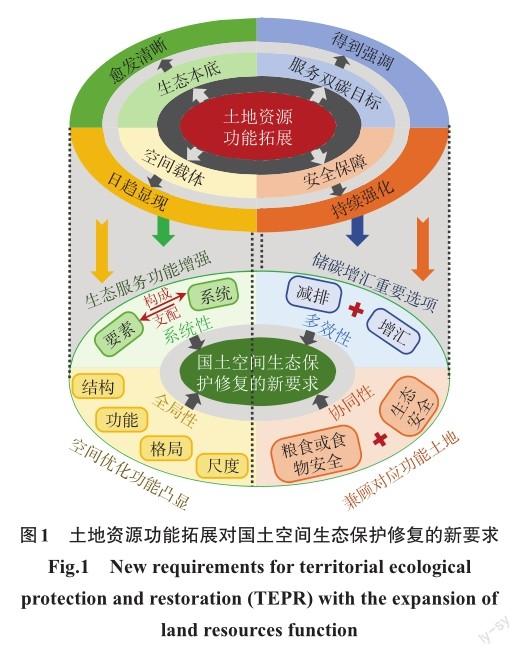

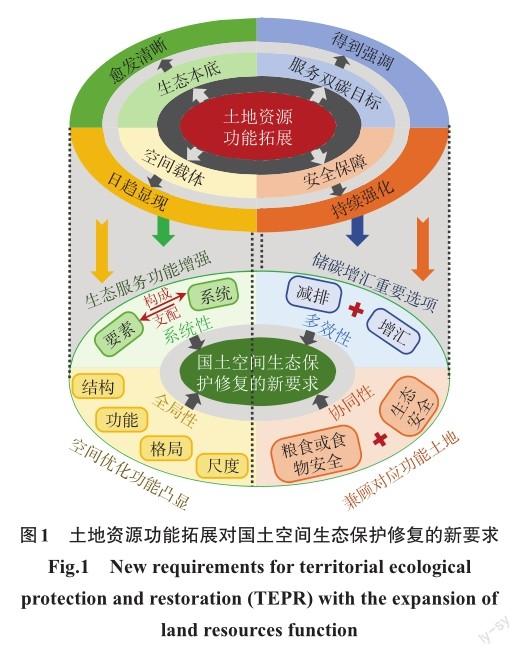

传统认知中土地资源功能主要体现在人类一切活动的载体、经济发展的生产要素等方面。随着贯彻新发展理念、构建新发展格局等持续向纵深推进,势必将使得土地资源功能进一步拓展,客观上要求重新思考国土空间生态保护修复的改进方向(图1)。

2.1 空間载体功能日趋显化:尺度与格局

土地资源是一切人类活动的空间载体。过去习惯于在某一区域空间范围内来审视人地关系、土地开发利用和经济社会发展。随着区域协调发展理念的提出,优化区域空间开发格局使得不同区域间的空间关系变得愈发重要。而土地资源载体功能空间特征的显现,也使得人们对土地资源的认识,逐步拓展到自然资源乃至国土空间资源的范畴。现实中,土地退化也具有区域性和空间溢出效应,需谨防土地退化范围沿着“点—线—面—网”扩张外溢[10,19]。相应地,所采取的生态保护修复措施也要从更大尺度和不同区域关联出发,而不能仅关注发生退化的区域,否则这种局部解决方案或许只会转移矛盾[23]。因此,随着土地资源空间载体功能显化,生态保护修复所关注的尺度已由局地环境改善向全局生态向好转变,必然要在原有基础上建立起国土空间的概念[9],并依据形态结构、规模尺度、功能格局等方面综合考量生态保护修复的具体实践。

2.2 生态本底功能愈发清晰:要素与系统

以往讨论土地资源自然属性时,容易忽视生态系统中水文、大气、生物等要素均附着于土地之上的实施,从源头割裂了土地资源与生态系统的关系,致使生态末端治理被过多强调、源头管控远远不足,生态保护修复工作往往事倍功半[2]。随着土地资源的生态本底属性逐渐清晰,越发要求生态保护修复重视系统和要素关联,即系统与要素互为条件,前者作为整体对后者起主导和支配作用,即某种程度上系统的性质决定了要素的性质;后者作为部分又能反过来影响前者,即任意要素变化都可能以不同方式和程度影响其他要素,甚至整个系统。过去通常使用多指标加权复合的方式评价生态保护修复效果,忽视了可能存在的短板效应或阈值效应,致使一些关键指标质量降低或功能丧失可能被其他因素的提升所对冲。这就要求从系统性视角出发,既要盯紧系统中的关键要素或指标,也要把握好其他非关键要素或指标与系统的关联性,还要综合考虑生态系统状况、自我恢复能力及实施经济性等现实问题,进而合理配置自然恢复与人工修复方式,促进各项生态要素及整个生态系统具备自维持性,最终实现生态系统修复的既定目标。

2.3 安全保障功能持续强化:食物和生态

随着百年未有之大变局的深化演变,包括粮食在内的食物越来越成为世界战略性资源;尤其是对一个14多亿人口的大国,食物持续的供应对国家安全的重要性不言而喻[24]。同时,作为生态系统的本底和基础,土地资源对生态安全起着十分重要的作用和意义。但过去生态保护修复相对独立,未能站在整个国土空间与国家安全需求框架下实施,致使盲目追求景观、忽视耕地保护与粮食安全等做法频现。近期《耕地保护法(草案)》等文件明确了耕地保护红线优先序位居三条控制线①之首,强调生态保护修复不能以牺牲耕地与食物(粮食)安全为代价。此外,大食物观背景下不仅要向耕地要粮食,还要向草原、森林、海洋要食物,从底层逻辑上加固了“山水林田湖草沙”生命共同体的血肉联系。因此,随着土地资源安全保障功能强化,生态保护修复也需要从协同性视角出发,兼顾生态安全与粮食(食物)安全等多个目标。

2.4 服务双碳目标功能得到强调:减排与增汇

碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,2022年11月中国向联合国提交的《中国落实国家自主贡献目标进展报告》中,第四部分直接以“生态系统碳汇巩固提升”为题。因此,构建低碳国土空间格局已成为助力碳中和的重要补充手段[25],土地资源服务双碳目标的功能得到强调,生态保护修复将成为应对气候变化的重要选择之一[26]。其中,增汇视角主要体现为自然生态系统的结果效用,诸如湿地、林地甚至农田、草地在有效保护后均具有稳定或持续提升碳汇的能力或潜力。此外,合理选择生态保护修复方式具有过程减排和结果增汇双重效用,例如盲目大规模搞生态工程会平添能源消耗与高碳排放,甚至造成二次碳库损失[7]。因此,储碳增汇功能已成为生态保护修复的重要选项,重视高碳汇生态系统保护与退化生态系统修复将是人为增汇的重要路径。具言之,可从提升植被固碳能力、提高土壤碳储存能力、降低碳排放等角度入手,从而实现节能减排与固碳增汇多重目标。

3 土地退化平衡對国土空间生态保护修复的理论意蕴

新形势下生态保护修复被赋予更高要求,其核心在于调整人与自然不和谐的相处方式,恢复生态系统的结构、功能与服务,提升生态系统的多样性、稳定性和持续性,以维护生态平衡。LDN的核心要义大致同上述要求相契合,或许可作为科学范式指引生态保护修复的理论和实践。在此之前,仍需要深刻认知和阐释LDN对生态保护修复的理论意蕴,以便后续更为科学地选择国土空间生态保护修复的实践路径。

3.1 多尺度嵌套的动态平衡:阶段性与区域性

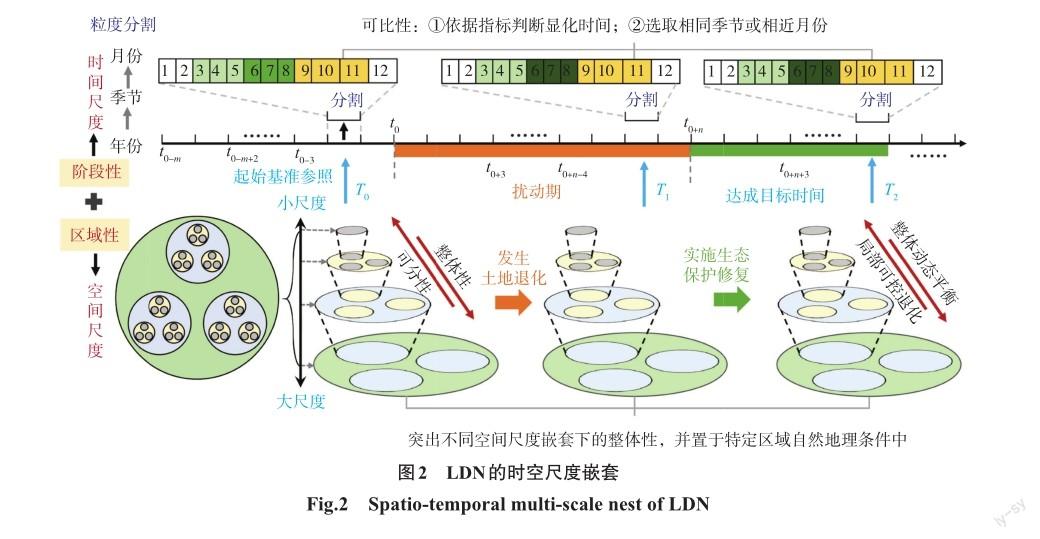

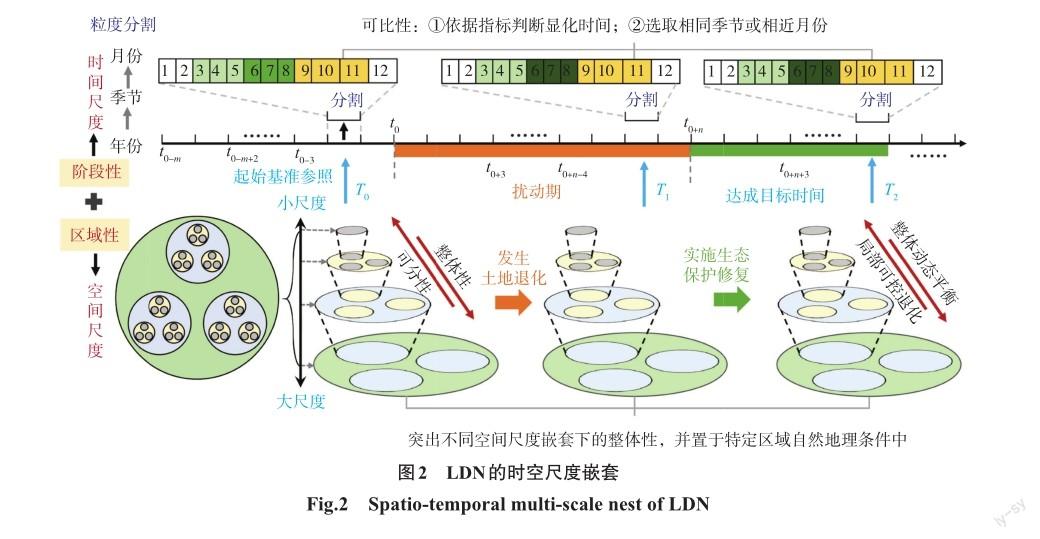

LDN的尺度性源于地球表层自然界等级组织与系统复杂性[27],其时间状态具有稠密性,空间具有可分性,需要从时间与空间尺度分别讨论生态保护修复所具有的阶段性与区域性。

(1)阶段性:LDN要求土地退化与恢复之间达到动态平衡,将涉及至少两个不同时间节点。相似地,评价生态保护修复成效好坏,在于实施前后生态系统能否发生质量提升或功能改善。但土地资源及生态系统的结构功能均处于不断运动或变化之中,任意两个时间的系统状态也并不完全一致,这就涉及“阶段性”,即时间尺度选择。结合图2,宏观上要考虑扰动阶段(t0~t0+n),明确基准参照(如未受扰动前的原始生态系统);微观上既要结合对应指标显化阶段(如植被指标应选植被生长季),也要保证所选时间粒度(如季节、月份)相近,从而令不同指标具有可比性。

(2)区域性:系统是由若干单元组成的多层级复杂系统,每一层次均由不同的亚系统或整体元构成。不同层级既可表现为按生态、地理等自然边界划分,也可以通过行政区划等人为划定。相似地,LDN具有区域性,意味着生态保护修复可在构成层级基础上确定空间尺度(图2)。此外,生态保护修复并非“头痛医头、脚痛医脚”,而是要置于区域自然地理条件之下,将山水林田湖草沙视为生命共同体,进而实现多空间尺度嵌套。

综上,阶段性是不同时段对时间粒度的分割与优选,区域性则是不同空间内的划分与整合,二者协同下构成判断能否实现LDN的基础前提,也为达成“整体动态平衡”目标提供了基本参照。

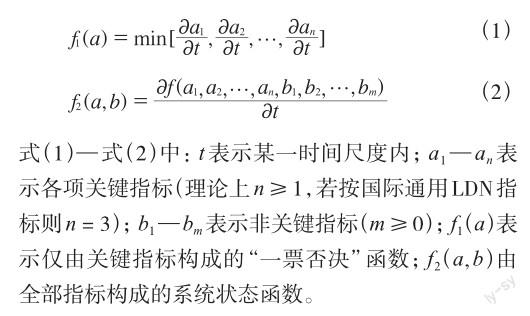

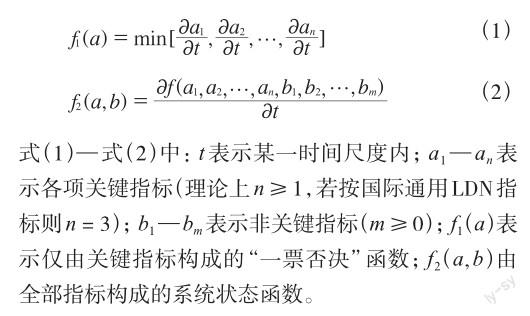

3.2 多目标权衡的系统治理:“One out-All out”与“Like for Like”

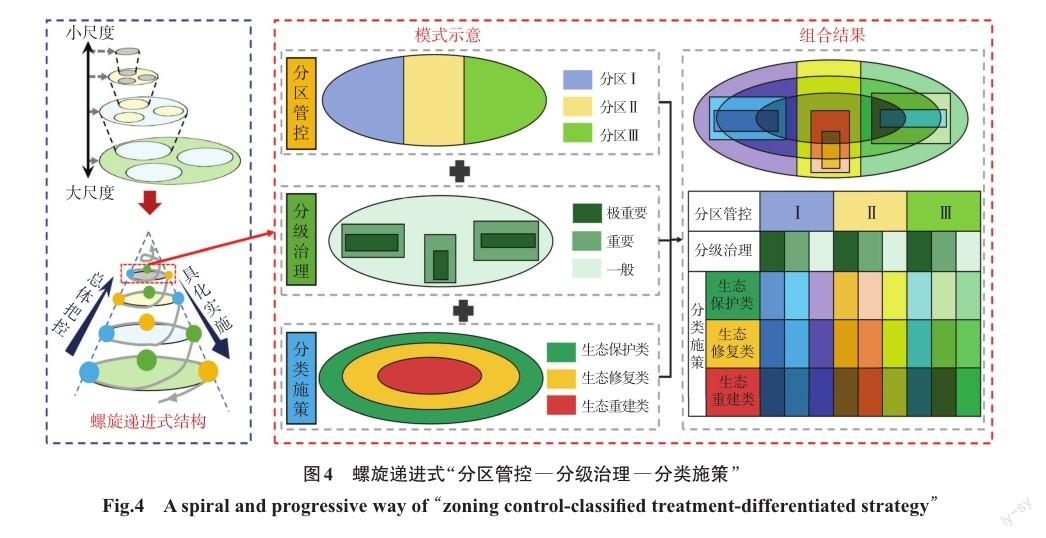

(1)要素短板效应(One out-All out):国土空间作为一个巨系统涉及多项要素,不同要素间可能存在互馈关系。理论上将全部要素作为指标纳入,可更为精准地刻画生态保护修复效果,但实践中很难全部覆盖,此时借助“要素层”低维信息可近似恢复“系统层”高维信息,进而对整个系统有一个基本判断。因此,系统治理需统筹各项要素自身及其相互关系,并构建科学指标体系评价生态系统质量功能变化,进而判断保护修复效果。传统对不同指标赋予相应权重后获取加权平均值的做法,其限定条件是所选要素对系统状态不具有决定性。若一些关键要素损伤可能致使整个系统整体质量降低或功能受阻,此时即便强行改善其余指标也难以保证修复后的可持续性。为此,在识别系统关键要素指标基础上,分别按照“一票否决”与“系统状态”综合判断,可用下式表达,仅当式(1)与式(2)均不小于0时符合LDN。

(2)对象同类平衡(Like for Like):LDN要求保障粮食安全与维持生态系统服务功能的土地资源,在数量和质量都不降低,且二者不可相互抵消。相似地,国土空间具有整体性和多功能性,生态保护修复也应兼顾多重目标。将LDN引入生态保护修复实践,理论上需要将两类土地资源分别考虑。但某种程度上,前者也可提供生态系统服务或具备相应功能;大食物观背景下,后者还具有提供食物的重要价值。LDN给出的解决方案是确定相应关键指标(如LULC、NPP、SOC),这些指标可能并不会直接涉及粮食产量或某项具体的生态系统服务,但却能分别表征两种不同功能的土地资源的共同性质,进而判断二者是否满足LDN。值得注意的是,上述指标并非从单个像元上体现,而是要求在不同尺度区域、不同功能空间中进行分别核算,从而判断是否达成同类平衡。

3.3 多手段协同的实现路径:指标提升与方法配置

LDN响应层次(Avoid>Reduce>Reverse)大致包括三层含义:一是理念指向上优先序明确,强调保护优先,以避免或减少土地退化为主,减少不必要的人工干预,且事前预防能够带来更多整体利益[23];二是方法配置上可以多元协同,认同自然恢复和人工修复各自的价值与意义,对于已退化土地应及时安排妥当的恢复治理措施,防范“放任不管”或“推倒重来”等极端现象发生;三是实现目标上依赖指标提升,这种提升具有多重效应,诸如SOC和NPP的指标提升实际也是碳增汇的过程。不难发现,LDN响应层次是对指标提升和方法配置的科学阐释,既尊重自然规律,也具有增汇与减排的协同作用,与生态保护修复的新要求一致。因此,生态保护修复应秉承“上工治未病,中工治欲病,下工治已病”的思维,以指标提升为导向,在充分发挥生态系统恢复力的同时,按轻重缓急和难易程度科学配置生态保护修复措施。

4 基于LDN导向的国土空间生态保护修复策略

生态保护修复不能仅停留于理论意蕴的表象描述,更要形成可用于指导实践的科学范式及具体策略。笔者此前曾构建了基于LDN的矿山生态动态恢复框架[19],但一些堵点难点仍需探索。生态保护修复是基于一定治理体系的逻辑结果,直观上也是促进LDN的实现过程,但目标、管理与制度等因素的差别将直接影响其实际效果。为此,从目标函数、管理策略、保障机制三个方面着手,提出基于LDN导向的国土空间生态保护修复策略,以期将原本空洞的目标量化、抽象的管理具化、感性的保障机制理性化。

4.1 目标函数:“要素—系统”+“功能—尺度”

土地多宜性、区域差异性等特征决定了生态保护修复目标并非唯一,也未必都可量化,需要在前文“多尺度嵌套”与“多目标权衡”基础上细化延伸,从而引导生态保护修复目标量化。为此,本文构建了微观视角下“要素—系统”与宏观视角下“功能—尺度”的概念模型(图3)。就“功能—尺度”而论,不同功能土地资源的生态保护修复目标应按照“Like for Like”原则分别评估,且二者不能相互抵消。区域性要求考虑兼顾单个像元与多尺度区域之间的衔接,在持续“降尺度”分解过程中可形成基于某一网格(像元)的“要素—系统”概念模型。某一具体网格(像元)的系统可经由不同维度要素的向量化组合来表述,并在确定基准后以合力偏度象限隐喻不同时点变化;随后,根据“One out-All out”原则判断是否符合LDN要求,并通过权重向量测算退化或改善程度(图3右下角公式),在逐网格(像元)的循环完成评价。但这仅是像元尺度认知,未能充分体现区域性,还需再“升尺度”判定整个区域能否实现LDN。具體地,特定功能(F1、F2)可依据LULC的实际类型划分,并分别构建数量和质量的判定法则。数量法则可表述为:△t阶段内某一功能的土地面积不降低,即△∑a/△t不低于0;质量法则可描述为:△t阶段内某一功能土地范围内任意质量指标都不降低,即(△∑b/△t,△∑c/△t)不低于0。只有当F1、F2的数量和质量法则都满足时方为实现LDN。综上,“要素—系统”是一定法则下不同指标综合刻画的自身性质,而“功能—尺度”则是相近功能在不同空间的外部集合,二者在“升尺度”与“降尺度”交互下构成了多尺度LDN判定法则。

未实现LDN的区域在采取积极补救措施时仍需一个预期标准,即“目标函数”。它可表述为弥补该区域在数量和质量双重法则中未能实现的部分,即促成整个区域土地退化与恢复达到动态平衡。因此,目标函数是针对不同尺度实现LDN的硬性指标,在明确了不同要素变化后判定系统整体变化,基于像元尺度识别的退化程度严重的区域即可视为生态保护修复的重点和优先区域,进而安排妥当的治理措施。

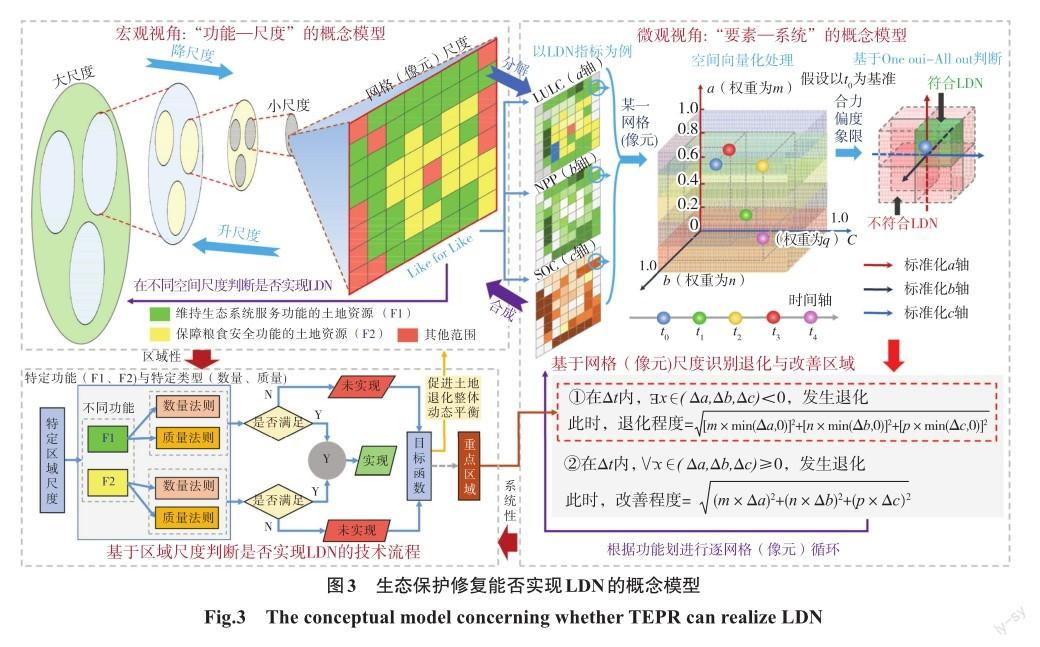

4.2 管理策略:螺旋递进式“分区管控—分级治理—分类施策”

尽管生态保护修复反复强调要打破行政壁垒,但实践中各级规划或具体工程仍交由某一行政区或施工方负责,构成了“自然整体性”与“空间政区化”的矛盾[10]。笔者认为,二者并非绝对的矛盾。例如,国家层面打造“两屏三带”生态安全格局和“三区四带”生态保护修复战略格局,类似于“基于自然边界”的识别。而在各省(区)编制规划时既要同国家战略相契合,也要立足实际、突出特色、细化实践。以此类推,小尺度上看似是基于“政区化”的治理,实质上却是满足更大尺度“自然整体性”的细化与延伸;反之,大尺度也为小尺度治理提供了指导与边界。因此,不同自然或行政区尺度下生态保护修复的管理策略并非相互割裂,而是具有“自上而下”总体把控和“自下而上”具化实施的纵向交互作用,二者共同构成了螺旋递进的耦合关系(图4)。这意味着在跨行政区域的相似自然地理单元实施生态保护修复时,要从更高一级行政区域中依据自然地理单元统一谋划、明确共性标准与底线要求,确保具体实施时能与更大尺度相契合、与相邻区域相衔接,避免各自为政。

尽管LDN传递了“保护优先”理念,但仅依靠避免或减少退化难以满足生态保护修复需求,究竟采取何种恢复措施应依据自然生态本底、土地退化态势、保护与修复需求等进行判断,实施“分区管控—分级治理—分类施策”的管理策略[2]。其中,分区管控是依据资源禀赋与生态环境分区,结合不同分区类型特征实施合理管控;分级治理是面向生态保护修复紧迫性的等级划分,即综合考虑生态敏感性、生态系统服务重要性等内容,按照轻重缓急确定合适时机、实施对应治理方案;分类施策是基于土地与生态系统自身情况,针对已发生或即将发生的土地退化状态、过程与趋势实施差别化生态保护修复措施,按人为干扰强弱大致可分为生态重建、修复和保护3类措施。

综上,不同尺度在纵向的螺旋递进关系与同一尺度在横向的管理策略交织,协同形成了的螺旋递进式的“分区管控—分级治理—分类施策”管理策略。需要说明,分区管控、分级治理、分类施策在同一尺度下既不存在绝对的孰先孰后次序,也并非都需要选择,而是要依据特定空间内生态保护修复具体需求加以筛选、排列和组合。

4.3 保障机制:“干预管制—激励竞争—强制倒逼—差别治理”协同

生态保护修复是良好生态制度的运行结果,涉及资金投入、技术水平、政策保障等多个环节,尤其是多元主体参与过程中的利益和行为协调问题亟需解决。在“自然—社会—政府—市场”多部门共同参与下[28],不仅要有立竿见影的管理措施,更要有可持续的制度安排(图5)。

(1)以干预管制为刚性约束:为实现生态保护修复既定目标,政府部门往往会通过直接或间接的方式,对相关责任主体加以干预、限制或约束等管制措施。尤其对于自然本底较差的地区,仅依靠自发性难以解决生态保护修复难题,即便短期内解决了也难以保障效果的可持续性与稳定性。这是由公共利益目标与个体利益目标的相互博弈所致,需要从粮食安全、生态安全、可持续发展等多重视角设计和创新制度框架,强化源头严防、过程严管、后果严惩的干预管制,并通过规划限定、用途管制等方式对诸如土地与生态资产等加以保护,维持关键资源存量,避免盲目开发致使生态资产过度消耗或提前透支。

(2)以激励竞争为理性追求:现阶段生态保护修复难以发挥出真正的价值作用,本质是忽视了市场在资源配置中的决定性作用,需要在管制框架下推动竞争机制的实现。例如,在经济发达、人口密集的区域,因土地资源稀缺、开发需求大,受经济激励驱使相关主体的竞争机制能够充分体现;但一些欠发达地区难以获取直观的经济利益,且缺乏经济增量的内生动力,往往会陷入存量博弈。因此,要引入“谁治理、谁受益”的激励机制,最大限度地激发各利益主体参与竞争的能动性与积极性。这种竞争并不限于经济价值,更要突出生态价值等综合效益,最终以良性竞争机制来促进和保障最终效果。国家已逐步探索这一机制,多份文件①均强调了吸引社会资本、充分运用市场调节机制,便是政策工具的具体表现。

(3)以强制倒逼为基本门槛:历史遗留或正在积累的欠账阻碍了区域生态文明建设,仅依靠管制与竞争在短期内难以得到根本改观,需要安排强制性措施设立相应门槛并敦促严格执行,即倒逼机制。倒逼与管制均通过政府强制措施实现,但管制机制是“由源溯流”的正向引导,而倒逼机制则是“由果问因”的底线思维,通过设立针对国土空间生态保护修复的相关标准或门槛,对于履行不到位的责任主体可进行问责、强制淘汰或替代。如此一来,可倒逼相关部门自发地重视国土空间生态保护修复的长效机制,激发企业加大生态保护修复资金投入与技术改造,从源头避免或减少生态退化与环境污染,最终实现国土空间利用效率及其生态效应的整体提升。

(4)以差别治理为弹性要求:管制、竞争、倒逼可提高生态修复效率与效益,但难以化解区域差异或公平难题。考虑不同地区资源禀赋和发展阶段的差异,生态保护修复需求也理应有所区别,因而应秉承“共区原则”,即生态保护修复目的是共同的,但目标设立與实施过程可以有区别。因此,可允许不同类型区域实施差别化策略,并在生态保护修复方案编制指南、过程管控和验收标准等政策层面,给予更多的指导、支持与侧重,发挥好差别化政策作用。

上述机制中,干预管制是代表公共利益的初始调控,激励竞争则是基于效率或效益的二次调控;前者可为后者提供前提和边界,后者则是前者目的和延伸,两者协同实现了宏观利益与微观效率的统一。但仅依靠管制与竞争并不能全方位保障LDN落地,还需通过强制倒逼与差别治理,即设立基本门槛、强制淘汰的倒逼机制,顾及发展阶段与自然禀赋实施差异治理。4项机制并非相互独立,而是会协同构成具有多重功能的整体机制体系,进而保障生态保护修复在经济效率、生态保护和社会秩序的统一。

5 结论与展望

新形势下土地资源的空间载体、生态本底、安全保障、服务双碳目标等功能得到进一步拓展和强化,对生态保护修复提出了更高要求和标准,具体而言要协调好尺度与格局、要素与系统、食物与生态、减排与增汇之间的关系。按土地退化平衡(LDN)的核心要义与价值取向,生态保护修复至少需要满足3个方面要求,即立足阶段性与区域性来实现多尺度嵌套的动态平衡,遵循“Like for Like”和“One out-All out”原则来达成多目标权衡的系统治理,耦合指标提升与方法配置构成多手段协同的实现路径。基于LDN导向创新提出了国土空间生态保护修复策略,包括:(1)构建“功能—尺度”与“要素—系统”相耦合的LDN目标函数,以引导好生态保护修复的目标量化;(2)制定螺旋递进式的“分区管控—分级治理—分类施策”管理策略,来促进好自然与行政区划在空间上的有效衔接;(3)建立“干预管制—激励竞争—强制倒逼—差别治理”协同的保障机制,以协调好“自然—社会—政府—市场”等多个参与部门之间的关系。

LDN是全球谋求可持续发展的共同目标与美好愿景,国土空间生态保护修复则是建设美丽中国的重大任务和优先行动,二者关联密切、相互契合。LDN在生态保护修复实践中能够将抽象的概念具化、空洞的目标量化、感性的修复理性化,并在路径策略得到鲜明体现:耦合“功能—尺度”与“要素—系统”的目标函数扭转了目标抽象化的认知偏差,螺旋递进式“分区管控—分级治理—分类施策”化解了自然整体性与空间政区化的衔接难题,保障机制协调了“自然—社会—政府—市场”的部门关系,从不同视角回答了本文最初提及的瓶颈制约。需要说明的是,无论理论意蕴还是策略的提出都不是直接照搬国际理论,而是在LDN导向下结合生态保护修复需求的“中国化”探索,这其中既具有LDN的基本特征与目标导向,更有基于国情的中国特色。因此,未来仍需在推动国土空间生态保护修复的实践中向LDN的“中国式”理论凝练发力,形成回应时代绿色发展诉求的思想武器,为全球可持续发展贡献中国方案和中国智慧。

参考文献(References):

[1] REMME R P, FRUMKIN H, GUERRY A D, et al. An ecosystem service perspective on urban nature, physical activity, and health[J] . PNAS, 2021, 118(22).doi:10.1073/ pnas.2018472118.

[2] 于昊辰. 新疆荒漠矿区土地生态系统退化评价及调控策略研究[D] . 徐州:中国矿业大学,2022:156 - 157,173 -175,191.

[3] 彭文英,李碧君,刘灿. 习近平关于生态安全重要论述及生态安全体系建设研究[J] . 城市与环境研究,2021(1):20 - 34.

[4] 黄承梁,杨开忠,高世楫. 党的百年生态文明建设基本历程及其人民观[J] . 管理世界,2022,38(5):6 - 19.

[5] 王燕,高吉喜,邹长新,等. 生态保护红线划定及其生态资产变化研究[J] . 中国环境科学,2017,37(6):2369 -2376.

[6] 高世昌,苗利梅,肖文. 国土空间生态修复工程的技术创新问题[J] . 中国土地,2018(8):32 - 34.

[7] 卞正富,于昊辰,韩晓彤. 碳中和目标背景下矿山生态修复的路径选择[J] . 煤炭学报,2022,47(1):449 - 459.

[8] 王志芳,高世昌,苗利梅,等. 国土空间生态保护修复范式研究[J] . 中国土地科学,2020,34(3):1 - 8.

[9] 曹宇,王嘉怡,李国煜. 国土空间生态修复:概念思辨与理论认知[J] . 中国土地科学,2019,33(7):1 - 10.

[10] 白中科,周伟,王金满,等. 试论国土空间整体保护、系统修复与综合治理[J] . 中国土地科学,2019,33(2):1 - 11.

[11] 邓楚雄,刘唱唱,李忠武. 生态修复背景下流域国土空间韧性研究思路[J] . 中国土地科学,2022,36(5):11 - 20.

[12] 彭建,吕丹娜,张甜,等. 山水林田湖草生态保护修复的系统性认知[J] . 生态学报,2019,39(23):8755 - 8762.

[13] COWIE A L, ORR B J, SANCHEZ V M C, et al. Land in balance: the scientific conceptual framework for land degradation neutrality[J] . Environmental Science and Policy, 2018, 79: 25 - 35.

[14] DEBONNE N, VAN VLIET J, METTERNICHT G, et al. Agency shifts in agricultural land governance and their implications for land degradation neutrality[J] . Global Environmental Change, 2021, 66.doi:10.1016/ j.gloenvcha.2020.102221.

[15] SCHULZE K, MALEK ?, VERBURG P H. How will land degradation neutrality change future land system patterns? A scenario simulation study[J] . Environmental Science & Policy, 2021, 124: 254 - 266.

[16] GRAINGER A. Is land degradation neutrality feasible in dry areas?[J] . Journal of Arid Environments, 2015, 112: 14 -24.

[17] GILBEY B, DAVIES J, METTERNICHT G, et al. Taking Land Degradation Neutrality from concept to practice: early reflections on LDN target setting and planning[J] . Environmental Science & Policy, 2019, 100: 230 - 237.

[18] ABBAS H W, GUO X S, ANWAR B, et al. The land degradation neutrality management enablers, challenges, and benefits for mobilizing private investments in Pakistan[J] . Land Use Policy, 2022, 120.doi:10.1016/ j.landusepol.2022.106224.

[19] 于昊辰,卞正富,陈浮. 矿山土地生态动态恢复机制:基于LDN框架的分析[J] . 中国土地科学,2020,34(9):86 - 95.

[20] 王梦婧,吕悦风,吴次芳. 土地退化中性研究的国际进展及其中国路径[J] . 中国土地科学,2020,34(2):64 - 74.

[21] 李晓松,卢琦,贾晓霞. 地球大数据促进土地退化零增长目标实现:实践与展望[J] . 中国科学院院刊,2021,36(8):896 - 903.

[22] KUST G, ANDREEVA O, COWIE A. Land degradation neutrality: concept development, practical applications and assessment[J] . Journal of Environmental Management, 2017, 195:16 - 24.

[23] MEYFROIDT P, DE BREMOND A, RYAN C M, et al. Ten facts about land systems for sustainability[J] . PNAS, 2022, 119(7). doi:10.1073/pnas.2109217118.

[24] 陳睿山,郭晓娜,熊波,等. 气候变化、土地退化和粮食安全问题:关联机制与解决途径[J] . 生态学报,2021,41(7):2918 - 2929.

[25] YU Z, CIAIS P, PIAO S L, et al. Forest expansion dominates Chinas land carbon sink since 1980[J] . Nature Communications, 2022, 13. doi:10.1038/s41467 - 022 -32961 - 2.

[26] DOOLEY K, NICHOLLS Z, MEINSHAUSEN M. Carbon removals from nature restoration are no substitute for steep emission reductions[J] . One Earth, 2022, 5(7):812 - 824.

[27] 曾辉,等. 景观生态学[M] . 北京:高等教育出版社,2017:23 - 30.

[28] 李强,尚宇辰,杨开忠. 生态文明时代“自然—政府—市场—社会”四部门国土空间治理体系构建研究[J] . 经济纵横,2022(6):61 - 68. Solutions to Territorial Ecological Protection and Restoration with Land Degradation Neutrality (LDN) Orientation

YU Haochen1,2,3, BIAN Zhengfu2, YIN Dengyu2

(1. College of Economics and Management, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266061, China; 2. School of Public Policy and Management, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China; 3. Research Institute of Spatital Governance, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Abstract: The purpose of this paper is to explain the theoretical implications of land degradation neutrality (LDN) on territorial ecological protection and restoration (TEPR), to propose the solutions of TEPR with LDN orientation. The methods of logical reasoning as well as induction and deduction are employed. The results show that: 1) LDN has a clear spatio-temporal scale and response hierarchy, which also needs to follow the principles of “Like for Like” and “One out-All out”. 2) Under the new situation, the functions of land resources for space carrier, ecological attribute, security guarantee, and serving carbon peak & neutrality goals have expanded. Thus, these functional expansions further require TEPR to coordinate the relationships between scales and patterns, elements and systems, food and ecology, carbon emission reduction and sink enhancement. 3) The theoretical implications of LDN to TEPR comprise 3 aspects: the dynamic balance with multi-scale nesting, the systematic governance with multi-objective trade-offs, and the pathway with multi-instrument synergy. 4) The TEPR strategies with LDN orientation are proposed. Firstly, the LDNs target function composed of “function-scale” and “element-system” is constructed, so as to enable the quantification of TEPRs targets. Moreover, a spiral and progressive way of “zoning control-classified treatment-differentiated strategy”is proposed, to facilitate the spatial linkage between nature and administration. In addition, a synergistic safeguard mechanism of “interventional control-incentive competition-forced pushback-differential governance” is summarized, to harmonize the relationship between multiple participating sectors of “nature-society-government-market”. In conclusion, LDN has both positive theoretical significance and practical value in the application of TEPR, which could turn the originally abstract concepts into concrete ones, the empty goals into quantitative ones, and the emotional ecological restoration into rational one.

Key words: land ecology; land degradation neutrality (LDN); territorial space; ecological protection and restoration; safeguard mechanism

(本文責编:张冰松)

①国际通用的LDN评价指标包括3项,即土地利用/土地覆被(LULC)、净初级生产力(NPP)、土壤有机碳(SOC)。

①三条控制线对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线。

①《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见(2021年)》、自然资源部《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》等。