分析化学混合式教学中合理融入课程思政的实践与思考

2023-01-13郭伟董丽李晓甜任玉明雒保军

郭伟 董丽 李晓甜 任玉明 雒保军

1新乡医学院基础医学院医用化学系,新乡 453003;2新乡医学院教务处,新乡 453003;3新乡医学院,新乡 453003

高等院校肩负着为国家培养人才的重任。作为高校教师,要深入学习习近平总书记关于教育的重要论述,深刻认识全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措,提高课程思政建设的意识和能力,充分发挥课程的育人作用,使“课程思政+思政课程”同向同行,形成协同效应[1-2]。

分析化学是药学类专业重要的基础课程,其原理和方法在后续专业课程学习中有着广泛的应用,也是药学类硕士研究生考试的重要初试科目。分析化学发展历史悠久,并且在科学技术、社会经济发展各领域都发挥着重要作用,其课程蕴含着马克思主义哲学、科学精神、法治意识、社会责任等丰富的思政元素。目前报道的分析化学课程思政的研究与实践,对开展专业课程思政的教学现状、实施途径、教学方法和手段等进行了详细的探讨[3-8]。但是,基于混合式教学中合理融入课程思政的讨论还不多见[9-11]。近年来,融合现代信息技术的线上线下混合式教学模式受到广泛关注,越来越多的高校课程都在开展混合式教学的改革和实践,混合式教学将成为未来教学的发展方向。因此,探索基于混合式教学的课程思政将是课程思政教学研究中的一个重要课题。本文旨在探索在分析化学课程内容多、学时少的情况下,如何在现有的混合式教学模式中合理融入课程思政教育。为了避免泛泛而论,本文以酸碱滴定法一章为例,阐释我们在分析化学课程教学中融入课程思政的探索、实践、效果和思考,以此与医学教育同道交流和探讨。

1 分析化学混合式教学中课程思政的问题

我校药学类专业分析化学课程内容繁多、学时有限。分析化学教学中践行课程思政,就是要努力挖掘能够体现社会主义核心价值观、中华优秀传统文化和马克思主义原理的知识点,从而对学生的信仰和价值观进行引导,塑造职业精神和科学精神,培养人文素养和家国情怀。以往分析化学混合式教学中,基本依靠教师在线下课堂进行课程思政的渗透和融入,教师挖掘的思政案例经常会涉及到各类故事或事件,如果详细讲述势必会占用较多时间,而且长篇大论的宣讲还会引起学生的反感和抵触;如果只是寥寥几句学生又很难体会故事或事件中所包含的内涵,难以产生共鸣,课程思政的效果不甚理想。作为教师,深感仅仅利用线下课堂教学进行课程思政是不够的,如何利用混合式教学模式的优势,充分建设和利用线上网络教学资源,从而在保证专业知识教学效果的情况下,更加合理、高效、准确地融入课程思政元素,保证课程思政的深度、广度和温度,这是新时代高校教学工作者需要探讨和实践的新课题。

2 分析化学混合式教学中合理融入课程思政的实践

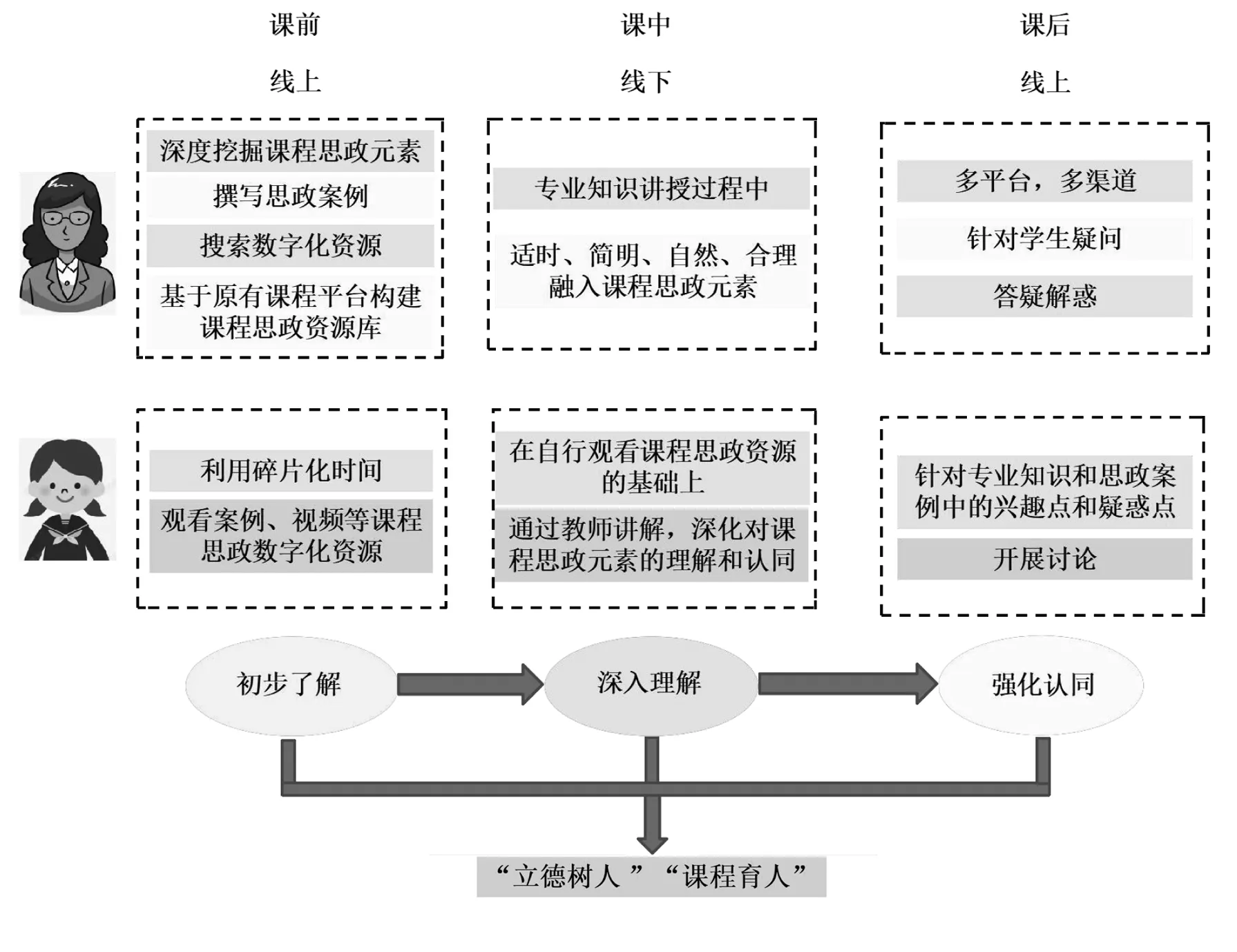

针对专业课程“内容多、学时少”的现状,笔者所在的新乡医学院医用化学系分析化学课程组,在原有分析化学线上线下混合式教学模式的基础上,积极探索将课程思政合理融入其中的具体方法与途径。分析化学混合式教学中课程思政合理融入的总体设计详见图1。

图1 新乡医学院医用化学系分析化学课程组混合式教学中课程思政合理融入总体设计

本文讨论的教学内容选自人民卫生出版社2016年出版,柴逸峰、邸欣主编的供药学类专业用《分析化学》(第8版)教材中第四章酸碱滴定法。本章主要内容包括:第一节,溶液中酸碱组分的分布;第二节,酸碱溶液pH值的计算;第三节,酸碱指示剂;第四节,酸碱滴定法的基本原理;第五节,滴定终点误差;第六节,非水溶液中的酸碱滴定法。授课对象为新乡医学院药学院药学类专业本科学生。分析化学课程在第二学年第一学期开设,采用线上线下混合式教学模式,线上教学基于学习通课程平台,线下课堂主要采用多媒体教学,辅以学习通平台进行在线答题等相关活动。

2.1 课前线上环节

授课教师团队深入思考、讨论,挖掘本章内容中的思政元素,撰写思政案例,搜索具有感染力、冲击力和体验性的相关视频、图片、文档等数字化资源,建立本章的课程思政资源库。将简单易懂并且需要学生提前观看了解的素材,如红色故事、科学家故事、公众事件等以视频和图片等生动活泼的形式上传至课程的学习通平台,学生可以在课前个性化地利用碎片时间进行观看,对相关内容有一个初步的认识和了解,以提高学习兴趣。

2.2 线下课堂授课环节

2.2.1 线上思政素材的点睛融入 对于已经在线上观看过包含思政元素相关素材的学生而言,教师在课堂教学中自然融入该思政元素时,就不必再去重复这些故事,仅用画龙点睛的几句话即可以深化学生对相关思政元素的理解,从而节约了宝贵的课堂时间,达到了较好的融入效果。比如,针对酸碱指示剂的教学内容,可以提前在线上为学生提供波义耳发现石蕊指示剂的相关视频,学生自行观看后,课堂上讲到该知识点时,只需要简单回顾和一句反问“波义耳发现酸碱指示剂的关键是什么?”就可以引导学生思考并树立善于观察、勤于思考的科学品质。在讲到间接滴定法中氮的测定时,会谈及有机物中氮含量的测定方法——凯氏定氮法。教师提到2008年震惊全社会的毒奶粉事件,奶粉因违规添加化工原料三聚氰胺而导致部分婴儿死亡,数万名婴儿出现结石,造成严重的公共卫生事件。为什么添加三聚氰胺?为了提高仪器测定的蛋白质含量。牛奶中蛋白质含量怎么测定?使用的就是凯氏定氮法,通过测定牛奶制品中氮原子的含量间接推算蛋白质的含量。牛奶蛋白质含氮量一般不超过30%,而三聚氰胺的含氮量约66%,添加三聚氰胺会提高食品中的蛋白质测试含量。正是由于这种检测方法本身存在的缺陷,让不法分子有了可乘之机。因为学生已经观看过触目惊心的视频,课堂上教师无需对事件有太多描述和回顾,只需要从专业知识角度进行分析和解读,就会使学生深刻认识到分析化学必须发展精准的检测技术,引导学生树立敬业、诚信的价值理念,培养学生形成良好的法律和道德意识,肩负起社会责任。

2.2.2 课堂研讨中的自然融入 对于适合在讲授过程中自然融入的思政元素,在课堂专业知识讲解过程中,教师娓娓道来、水到渠成地将化学定律、原理等专业知识中所蕴含的马克思主义哲学基本原理和人生哲理引出,不仅加深了学生对专业知识的理解,更有利于学生建立科学思维方式和塑造正确世界观、价值观、人生观。例如,酸碱溶液pH值的计算一节,酸碱溶液种类多,公式推导过程复杂,学生学习中常常感觉枯燥和困难。教师在授课过程中要引导学生,从不同种类溶液看似无关的繁杂的pH值计算过程中找到共性,提取总结pH值计算的一般方法:①列出质子转移平衡式;②以有关平衡关系式代换质子转移平衡式中非[H+]项;③整理得出[H+]表达式,含有参考水准的平衡浓度和[H+];④将参考水准的平衡浓度用分析浓度和分布系数的乘积代入得出精确式;⑤2项相加,大项大于小项20倍,可以忽略小项,简化得出最简式。首先抓住这样的共性,学生即可以在繁杂的公式推导中看到主线、厘清思路。抓住共性后,针对每种溶液的具体情况,分析其与溶液组成相关的个性。这不正好体现了个性与共性的辩证唯物主义观点吗?共性即普遍性是主线,个性即特殊性是分支,掌握不同溶液的共性和每种溶液的个性,就能够厘清公式推导的思路和方法。引导学生用辩证唯物主义观点去分析和解决分析化学中存在的问题,不仅有助于学生专业知识的学习,更有利于其科学思维方式的塑造。再如,讲到滴定方式时,若待测酸或碱组分的caKa≥10-8或cbKb≥10-8时,均可以用酸、碱标准溶液直接滴定,而当有些物质酸碱性很弱,无法满足直接滴定条件而不能用强酸、强碱直接滴定时,就需要采用间接法。我们在课堂上经常介绍的典型例子是硼酸的测定。硼酸(H3BO3)的pKa=9.24,不满足直接滴定条件,怎么办?不满足条件,可以想办法创造条件,使其满足条件后完成测定。我们可以在硼酸中加入多元醇,使其与硼酸形成稳定的配合物,从而增加硼酸的解离,使其变成中强酸,其pKa=4.26,即可以满足直接滴定的条件。在学习、生活和未来的工作中,每个人都会不可避免地遇到各种各样的困难,遇到困难时要找到症结所在、开阔思路、创造条件、解决问题,由此培养学生乐观豁达和积极向上的人生态度。讲到双指示剂法测定混合碱时,其中第一个计量点采用酚酞为指示剂,终点颜色为红色恰好褪为无色。此时,学生一般会有疑问,这与之前讲到酸滴碱一般选择甲基橙为指示剂相悖。这里教师需要解释清楚,我们总结的规律“酸滴碱用甲基橙,碱滴酸用酚酞”,其适用条件为一元酸碱滴定。而在双指示剂法中,待测样品含有二元碱,此规律则不适用。对于二元或多元酸碱滴定,一般通过判断计量点时化学组成并计算pH值来选择指示剂。我们在应用规律时,一定要注意其使用前提和条件,任何规律或定律都是相对的、不是绝对的。在这种情况下,我们应该回归选择指示剂的基本原则:指示剂变色范围应该全部或部分落在滴定范围内。分析第一个滴定终点溶液组成为NaHCO3和NaCl,pH值为8.3,应该选择碱性范围内变色的指示剂酚酞。使用时应当注意终点颜色变化是有色变无色,人眼观察的敏锐性较弱,应当格外注意观察,以免滴过影响下一步滴定。因此,选择指示剂时应该依据指示剂选择的基本原则,具体问题具体分析,找到合适的指示剂。在学习生活中,我们也应该注意事物的绝对性和相对性,不能教条主义、思想僵化,把理论当作一成不变的公式生搬硬套。讲到以 0.1000 mol/L NaOH标准溶液滴定20.00 mL等浓度HCl溶液,随着NaOH的加入,溶液pH值逐渐增大,但增加并不是线性的,而是呈类似“S”形曲线。当NaOH体积从0滴加到19.98 mL,溶液pH值仅改变了3.30,这是量变的过程。而在化学计量点前后0.1%,即NaOH体积从19.98 mL到20.02 mL时,这0.04 mL NaOH溶液仅是一滴溶液,溶液pH值即从 4.30 骤然跃升到 9.70,改变了5.40,这段pH急剧变化的部分称为滴定突跃。19.98 mL与0.04 mL差别如此巨大,但正是由于漫长的19.98 mL的量变过程,才会引起计量点附近0.04 mL NaOH标准溶液将被滴定液从酸性变成碱性,引起量变到质变,产生滴定突跃。这时教师可以通过滴定曲线的趋势和滴定突跃引申至厚积薄发的人生哲理,成功和突破需要累积,要有深耕的恒心和毅力,同时也要把握突破的机遇,迎来人生的突跃。

2.3 课后线上环节

课后,学生可以针对专业知识或思政案例中的疑惑点或兴趣点,在学习通课程平台讨论区或QQ群向教师提问或发起讨论,教师通过回复或者在讨论区参与讨论,答疑解惑,消除学生的疑虑,强化学生的认同感。

3 分析化学混合式教学中合理融入课程思政的教学效果

新乡医学院医用化学系承担本校药学院药学类专业学生的分析化学课程,已经在2016级、2017级和2018级学生中探索和实践线上线下混合式教学模式;针对2019级学生,探索分析化学混合式教学中合理融入课程思政的途径。经过一个学期的尝试后,采用匿名问卷调查方法了解2019级药学类专业学生对相关教学效果的评价。调查结果显示,学生对课程教学效果好评率达到95%以上。有的学生在调查问卷中写到:“原来觉得思政内容枯燥空洞、理论性较强,通过开展课程思政改变了这种思维定势,让我们能够从更多的角度看待专业知识和时事热点问题,开阔了学术视野,增加了学习兴趣,帮助我们塑造正确的世界观、人生观、价值观,激发我们作为中国特色社会主义建设者和接班人的使命担当。”

4 分析化学混合式教学中合理融入课程思政的思考

4.1 提高教师课程思政教学能力和水平

教师是开展和推进课程思政教学的关键,具有非常重要的主导作用。首先,教师在思想上要坚定树立专业教育和立德树人并重的意识。专业课程教师要深入学习国家有关课程思政的文件,强化教书育人的使命感与责任感,增强课程思政的主动性和自觉性,自觉做到课程思政进教案、进课件,自觉将课程思政元素的挖掘和思政案例的撰写作为日常备课工作的一部分,将思政教育贯穿于教育教学全过程。其次,思政教育内容博大精深,作为课程思政主体的教师需要不断学习,在过硬的专业知识的基础上,不断深入学习马克思主义和国家的方针政策,提升自己的家国情怀、人文情怀、职业素养,深入思考专业知识和思政内容之间的内在联系,从而提高挖掘专业课程中的思政元素的敏锐性和融入能力,切实发挥课程思政的重要作用,承担起学生健康成长指导者和引路人的责任。

4.2 完善课程思政的评价机制

为落实立德树人根本任务、深入推进课程思政建设,按照河南省教育厅和学校的整体安排部署,课程思政建设中要针对性地修订人才培养方案和教学大纲,强调教学大纲的制定应该实现价值传播和知识传授的有机统一。为此,本课程组重新修订了分析化学课程的教学大纲,在课程目标环节设置了思政目标。但是,在目前的课程考核中,还没有将课程思政的教学目标落到实处,尚需要完善相关评价机制,以考核课程思政教学效果,实现专业教育与思政教育相融共进,这是后续研究中需要进一步探索和落实的任务。

5 结语

我们将思政教育融入分析化学线上线下混合式教学中,通过深入挖掘课程思政元素,优化设计课程思政教学方法,将课程思政内容合理融入线上线下各个教学环节,从而在有限的学时内提升了专业知识和课程思政的教学效果,培养了学生的马克思主义辩证思维、社会主义核心价值观、家国情怀、社会责任、科学精神、创新思维和实践能力。目前,分析化学混合式教学课程思政尚处于初步探索阶段,在今后的教学中还需要继续改进,以不断提升其课程思政教学水平和教学效果。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明郭伟:课程思政总体设计、思政元素发掘和课程思政教学实施、论文初稿撰写;董丽、李晓甜:思政元素发掘、课程思政教学实施和效果评价;任玉明:课程思政元素审查与指导;雒保军:课程思政元素审查与指导、论文审查和修改