哈尔滨黄土炭屑记录的中晚更新世以来古火活动及其驱动机制

2023-01-13迟云平谢远云康春国魏振宇

张 瑞,迟云平,2,*,谢远云,2,康春国,吴 鹏,孙 磊,魏振宇

1 哈尔滨师范大学地理科学学院,哈尔滨 150025 2 哈尔滨师范大学寒区地理环境监测与空间信息服务黑龙江省重点实验室,哈尔滨 150025 3 哈尔滨学院地理系,哈尔滨 150086

古火作为一种独特的生态环境因子,在世界干旱、半干旱[1]和湿润的季风区[2—3]都有所发育。其中最为常见的是在生态系统相对脆弱且对气候和环境敏感性较高的干旱和半干旱的地区。一般情况下,植被和气候是影响古火的主要因素。古火演化不仅影响全球生态系统模式,而且对局地气候环境变化产生重要的影响,因此,古火演化可以反映出气候的变化[4—7]。

炭屑是有机体不完全燃烧或高温分解所产生的深褐色或黑色多孔无机碳化合物[8—10],在空间上具有分布广泛的特点,在时间上具有相对连续的特点,可以记录数千年[11]、万年[12]、甚至数百万年[13—14]的古火活动,被认为是古火及环境演化的重要标志。炭屑沉积主要集中在湖泊沉积物[15—16]、泥炭沉积物[17—18]和黄土-古土壤序列等[19—22]。古火燃烧后形成的炭屑形态多样,通过对不同形态的炭屑进行分析可以判断植被类型(木本植物和草本植物)[23—26],从而能够进一步来讨论古气候、古植被的变化。

目前,许多国家和地区对古火的历史和炭屑的沉积记录进行了研究,揭示出炭屑变化的过程、火环境特征以及与植被和气候间的耦合关系等[1—7]。但是古火活动的复杂性和研究材料不足导致了目前对古火活动、炭屑变化规律及驱动机制的认识还存在诸多分歧。我国的炭屑研究目前主要集中在黄土高原地区[27—31],对于我国东北地区的炭屑研究较为薄弱,仅有的少数研究集中在全新世的泥炭和沼泽,缺少更长时间的沉积记录,这阻碍了基于炭屑变化来理解该地区古火活动、古植被类型及其与古气候的联系。因此,本文以哈尔滨黄土为研究对象,对黄土-古土壤中的炭屑浓度、形态和粒径进行统计和分析,探讨该地区的古火活动、古植被和古气候的特征及驱动机制,为松嫩平原中晚更新世以来的古植被、古环境重建提供了重要依据。

1 研究区概况

哈尔滨位于松嫩平原东部,东南临近张广才岭支脉丘陵,北部为小兴安岭山区,属于半湿润性温带大陆性季风气候,四季分明。年平均气温4.2℃,主导风向为西南风。由于哈尔滨地区纬度较高,邻近亚洲北部寒冷的冬季风源地,冬季受蒙古西北气流控制,气候湿冷,11月—次年3月为冬季,漫长寒冷且干燥。夏季多受太平洋西伸北跃西南气流的影响,降水集中,年平均降水量569.1 mm,7—8月为夏季,时间短促而温暖,其降水量为全年的60%—70%,土壤类型以黑土和黑钙土为主[32]。

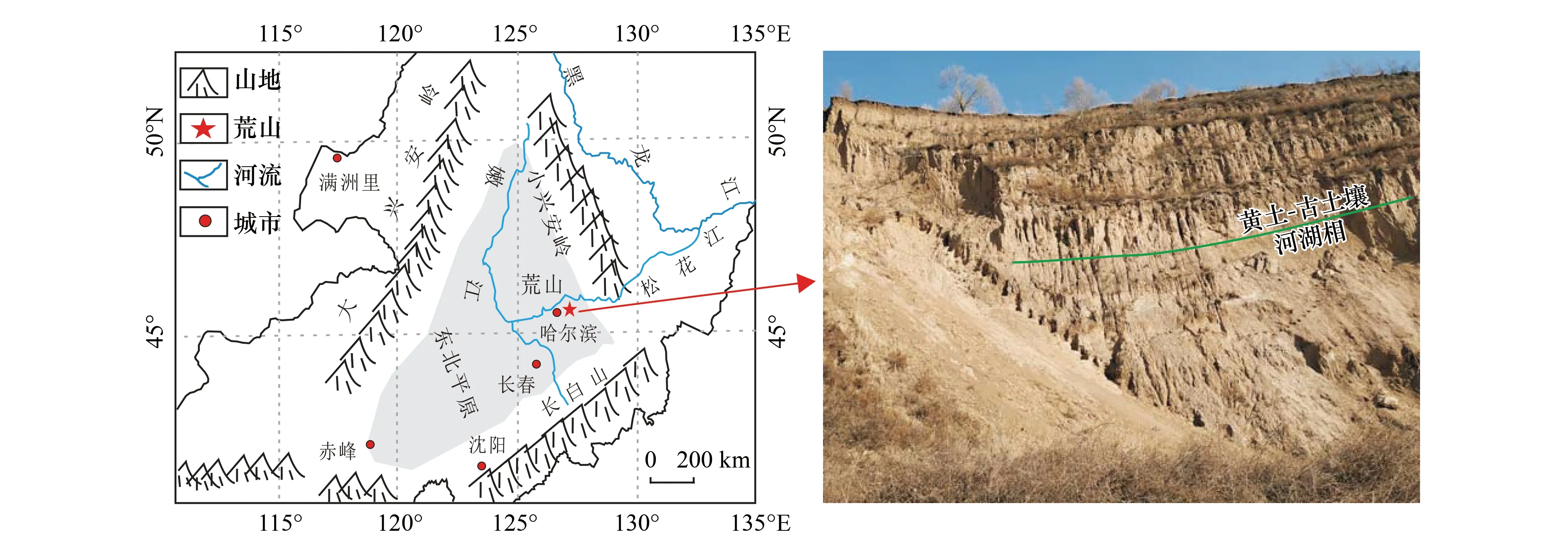

哈尔滨荒山(45°43′N、125°36′E)位于哈尔滨市道外区团结镇东郊,松花江支流阿什河右岸,属于松花江二级河流堆积阶地,海拔高约为180 m,主要由黄土-古土壤序列和河湖沉积物组成[33—34],是我国东北地区第四纪典型剖面(图1)。该区植被类型主要以针叶林和针阔叶混交林为主,常见的木本植物以乔木和灌木为主,如白桦(Betulaplatyphylla)、云杉(Picea)、蒙古柳(Salixmengolica)、兴安杜鹃(Rhododendrondavuricum)等。常见的草本植物主要包括藜科(Chenopodiaceae)和禾本科(Poaceae)的部分植物, 如羊草(Aneurolepidiumchinense)、贝加尔针茅(Stipabaicalensis)等[35—36]。

图1 研究区位置与荒山剖面沉积图Fig.1 Location of the study area and sedimentary map of Huangshan

2 材料与方法

2.1 样品的采集与年代框架的建立

本文选择哈尔滨荒山钻孔岩芯作为研究对象,其中,0—0.98 m是现代土壤,0.98—30.4 m是风成堆积,30.4—95.182 m是河湖相堆积[32—34]。对0—30.4 m黄土-古土壤序列进行炭屑研究。其中,黄土层(L1—L5)岩性为浅黄褐色,结构疏松,无层理,块状构造,垂直节理发育,含白色菌丝体,具有典型风成黄土特点;古土壤层(S0—S4)岩性特征为深灰褐色—灰黑色,结构致密,有白色菌丝体发育。取样间隔1 m左右,共获取样品25个用于炭屑分析。其中,表土层2个;古土壤层共8个(S0:2个;S1:1个;S2:1个;S3:2个;S4:2个);黄土层共15个(L1:5个;L2:2个;L3:2个;L4:2个;L5:4个)。

通过使用光释光(OSL)和电子自旋共振(ESR)测年方法测定哈尔滨黄土年龄,并且与深海氧同位素曲线阶段(MIS)的转折年龄,共同作为年龄控制点,通过线性内插的方式建立剖面年代序列,这种年代框架的建立在黄土高原和赤峰剖面得到普遍的应用[37—38],具体测年方法及年代学结果见本岩芯先前的研究结果[32—35]。

2.2 炭屑的提取、鉴定与统计

对所有的样品进行炭屑提取,所采用的方法为孢粉流程法[39—40],具体操作步骤如下:称取干样品10 g左右,加入1片石松孢子片,用 10% HCl、40% HF及10% Na2CO3分别进行酸碱处理,最后采用重液浮选的方法,其目的是为了减少实验过程中对炭屑的影响。

炭屑统计过程采用点接触法[5,9],根据炭屑粒径的大小分为:<30 μm炭屑、30—50 μm炭屑、50—100 μm炭屑、>100 μm炭屑。在统计炭屑的过程中,记录石松孢子的数量,以便用它们来计算炭屑浓度。炭屑浓度的计算采用公式:

W=A×27600/(B×G)

式中,W表示炭屑浓度(粒/g),A表示统计的炭屑数,B表示统计的石松孢子数,G表示样品重量。每个样品统计不少于40个视域。炭屑图谱的绘制是使用MLA650软件完成。

炭屑形态(草本和木本)采用了长宽比值测量法[23,26],将炭屑制成固定片在显微镜下直接观察形状,测量(长度L、宽度W)并进行统计,然后计算L/W的比值。每个样品统计35—50粒,最终取平均值及误差范围进行统计分析。炭屑大小是通过测量单个颗粒最长轴(长度L)和最短轴(宽度W)来确定的。

在鉴定中,把长宽比值小于2.5鉴定为圆叶炭屑;长宽比值大于2.5鉴定为长叶炭屑[24],分别代表木本植物和草本植物。炭屑统计和测量在 Olympus CX31显微镜下进行,实验在中国科学院寒区旱区环境与工程研究所(现中国科学院西北生态环境资源研究院)完成。

2.3 总有机碳(TOC)含量测量

TOC含量采用快速碳立方体红外碳分析仪进行测定,从多次测量中得到的标准差小于1%。以间隔10 cm间距进行采样,样品在80℃下烘干48小时后,然后用玛瑙砂浆磨成<200目筛。将0.8 g样品加入36%浓度盐酸,使样品充分反应,处理去除碳酸盐,反复离心,蒸馏水洗涤至中性,烘干研磨,并采用高温煅烧的方法测得总碳TC、检测CO2气体量的方法,测得总有机碳含量。样品采用德国Elementar公司生产的Rapid C cube仪器进行测量,实验在中国地质科学院第四纪年代学与水文环境演变重点实验室完成。

3 结果与分析

3.1 黄土-古土壤炭屑浓度变化

荒山岩芯黄土-古土壤中炭屑总浓度为1715—24071粒/g,平均值为5803粒/g。炭屑总浓度表现为古土壤层偏高,黄土层偏低的趋势,最高值出现在表土层和L1黄土层中的弱古土壤层L1S1,分别达到24071粒/g和19841粒/g(图2)。炭屑总浓度在古土壤层出现两个峰值分别在S3的19 m和S4的25 m处,为8554粒/g和10299粒/g。炭屑总浓度在黄土层L1的4.7 m和L4的21 m处炭屑出现最低值为2180粒/g和1715粒/g;炭屑的总浓度高值都出现在古土壤层(弱古土壤层),低值都出现在黄土层。

圆叶炭屑浓度为1630—20417粒/g,平均值为5331粒/g,圆叶炭屑浓度最高值出现在表土层和弱古土壤层L1S1,分别达到20417粒/g和18019粒/g(图2)。圆叶炭屑浓度在古土壤层出现两个峰值分别为S3的19 m和S4的25 m处,为7791粒/g和9798粒/g。圆叶炭屑浓度在黄土层L1的4.7 m和L4的21 m处炭屑出现最低值为2031粒/g和1630粒/g。

长叶炭屑浓度为84—3654粒/g,平均值为473粒/g,长叶炭屑浓度最高值出现在表土层和L1黄土层中的弱古土壤层L1S1,分别达到3654粒/g和1821粒/g(图2)。长叶炭屑浓度在古土壤层出现峰值分别为S3的19 m处和S4的25 m处,其值为762粒/g和500粒/g。长叶炭屑浓度在黄土层L1时的4.7 m处出现低值为148粒/g,在L4时的21 m处炭屑出现最低值为84粒/g;长叶炭屑浓度、圆叶炭屑浓度的曲线变化和总浓度曲线的变化趋势基本一致。

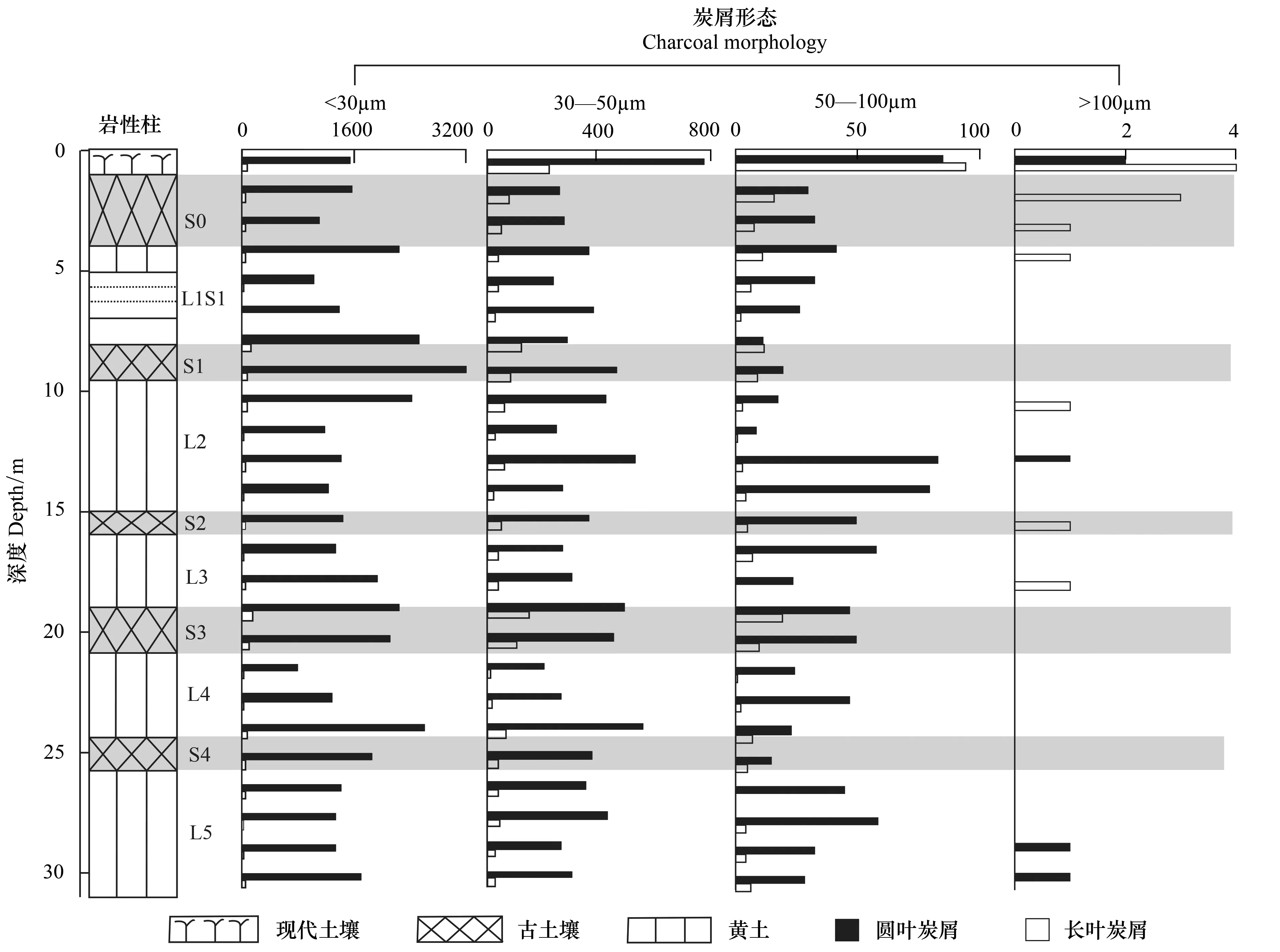

3.2 黄土-古土壤炭屑粒径变化

荒山岩芯黄土-古土壤中炭屑的粒级以<30 μm的炭屑粒径为主,30—50 μm和50—100 μm两类粒径的炭屑相对较少,>100 μm的大颗粒炭屑最少。<30 μm的炭屑总数为43997,平均值为1759.88;30—50 μm的炭屑总数为10566,平均值为422.64;50—100 μm的炭屑总数为1216,平均值为48.64;>100 μm的炭屑总数为17,平均值为0.68。

3.3 黄土-古土壤炭屑形态的变化

在哈尔滨荒山采集的25个炭屑样品中,对所有的圆叶炭屑数量和长叶炭屑数量进行了统计(图4)。其中,圆叶炭屑数量较多,总数为52470,<30 μm的圆叶炭屑数量为42354,30—50 μm的圆叶炭屑数量为9134,50—100 μm的圆叶炭屑数量为977,>100 μm的圆叶炭屑数量为5;长叶炭屑数量相比圆叶炭屑数量较少,总数为3326,<30 μm的长叶炭屑数量为1643,30—50 μm的长叶炭屑数量为1432,50—100 μm的长叶炭屑数量为239,>100 μm的长叶炭屑数量为12。在数量上,从两种不同形态炭屑中可以看出圆叶炭屑更占优势。

图4 荒山黄土-古土壤炭屑形态随深度的变化Fig.4 Variation of charcoal morphology with depth in loess-paleosoil of Huangshan

3.4 TOC含量的变化

从荒山剖面选取的282个样品中测定的TOC结果来看(图5),哈尔滨黄土-古土壤序列TOC含量在0.04%—1.76%范围内变化,平均值为0.25%,最低值出现在黄土层L1堆积时期,最高值出现在表土层。总体上看,古土壤层的TOC含量高于黄土层,在 L1黄土层中的L1S1弱古土壤层TOC含量急剧上升。

4 讨论

4.1 哈尔滨黄土-古土壤炭屑揭示的植被特征

研究表明草本植物与木本植物的炭屑形态特征及表面结构具有明显差异[23—26]。在通常情况下,木本植物生物量较大,更容易保存,而草本植物相对木本植物来说更容易灰化。由于不同的植物生长的环境不同,它们生活的地域也不同。木本植物主要生长在湿润、低温的温带和寒带的高纬度地区,主要有如松、杉、樟等为代表的植物[41—43];草本植物主要生长在干旱、高温的热带和亚热带地区,主要指茎内的木质不发达,含木质化细胞少,生命力较弱的植物[44—45]。

如前所述,哈尔滨荒山黄土-古土壤炭屑中圆叶炭屑总数较多(52470),而长叶炭屑总数较少(3326),分粒级特征也显示了圆叶炭屑占绝对优势,长叶炭屑占次要地位。指示了本地区以木本植物占主导地位,草本植物相对较少(图4)。这一认识也得到岩芯有机碳同位素组成(δ13Corg)变化的佐证,哈尔滨黄土-古土壤中δ13Corg组成揭示了哈尔滨地区主要以C3植物为主,C4植物较少[35]。而C3植物主要以木本植物占优势,含有少量的草本植物,C4植物主要为草本植物[46—50],这与本文用圆叶炭屑和长叶炭屑揭示的木本植物占主导是相符合的。

此外,根据当前的植被调查和研究[51],东北地区常见的植被类型主要为:(1)寒温带针叶林湿地植被;(2)落叶阔叶林湿地植被;(3)落叶阔叶灌丛湿地植被。上述植被类型显示出本区主要以木本植物占优势,这也从现代植被层面上印证了哈尔滨黄土-古土壤炭屑中木本植物的主导地位。

4.2 炭屑浓度记录的古火演化特征

古火活动发生后,一部分细小的炭屑随着烟雾升空,然后通过顺风传播,而另一部分粗粒炭屑则在原处或近处沉积。从炭屑传播和沉积的规律看,粗粒炭屑传播距离较短,源区离沉积地点较近;细粒炭屑传播路程相对较长,源区离沉积地点较远,因此通过炭屑的粒级大小可以指示火源区距沉积区的相对远近,有效指示炭屑来源[5,9,20]。较为常见的炭屑粒级划分是以50 μm为界,将炭屑分为细粒炭屑(<50 μm)和粗粒炭屑(>50 μm),并认为细粒炭屑主要反映区域性古火活动事件,粗粒炭屑则反映地方性古火活动事件[9,52]。本研究对哈尔滨黄土-古土壤中炭屑粒径进行统计,将炭屑粒径分为<30 μm、30—50 μm、50—100 μm和>100 μm 4个等级,并按上述粒级划分进行汇总分析,发现细粒炭屑占有绝对优势(其中,<30 μm炭屑含量最多,30—50 μm炭屑含量次之);而粗粒炭屑含量较少(其中,>100 μm的炭屑最为稀少)。以上结果表明本区主要以细粒炭屑为主,因此哈尔滨地区以区域性古火事件为主。

哈尔滨荒山钻孔岩芯黄土-古土壤炭屑总浓度、圆叶炭屑浓度、长叶炭屑浓度的变化具有较高的一致性(图2)。炭屑浓度总体变化趋势为:在黄土层表现为低值,古土壤层则表现为高值。其中,S4和S3古土壤层炭屑浓度显著升高,S2古土壤层炭屑浓度略微升高,在 L1黄土层中的弱古土壤层L1S1也存在明显的炭屑浓度升高,且达到整个研究时段的次高峰值(图5)。总体而言,炭屑浓度的变化与黄土-古土壤序列具有较好的对应关系,可以认为研究区炭屑浓度的变化是冰期—间冰期气候旋回的有效记录。此外,从L1S1弱古土壤层开始,粗粒径炭屑明显增加(图4),结合炭屑浓度在L1S1层位的次高峰值特征,可能与本地火(地方性古火活动)的贡献有关。

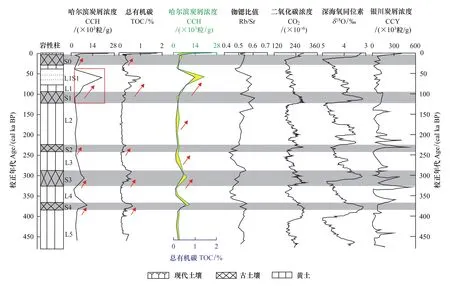

图5 哈尔滨荒山环境代用指标与全球和区域综合对比图Fig.5 Global and regional comprehensive comparison of environmental proxies for Huangshan in HarbinCCH:哈尔滨炭屑浓度 Charcoal concentration of harbin;TOC:总有机碳 Total organic carbon;CCY:银川炭屑浓度 Charcoal concentration of yinchuan

另外,在本研究中炭屑浓度的最高值出现在现代表土层0.06—0.8 m,并且达到了一个最高值,这明显的超过了正常的波动范围,这一数值的急剧升高,可能受现代人类活动的影响,这也得到了相关资料的佐证。如在黑龙江省阿城区交界镇双扶采石场发现的交界洞遗址,在此地发掘出的动物化石和石制品通过铀系法年代测定后,证明早在万年前的哈尔滨地区就已存在远古人类生存活动的遗迹[53—54],因此,研究区现代表土层的高浓度炭屑可能与人类活动有关。

4.3 哈尔滨黄土-古土壤中古火演化的驱动机制分析

大量的研究表明,炭屑浓度的变化可以有效指示古火活动的强度,炭屑浓度高表明古火活动强烈,炭屑浓度低则反映古火活动微弱,而古火活动的强度又与气候条件、可供燃烧的生物量和植被类型相关。其中,古火活动一方面受到气候因素影响,气候条件是引起火灾的重要因素,高强度火灾往往与干旱和少雨的气候条件有关,并对应于高浓度的炭屑[27—29]。另一方面,古火活动受到可供燃烧的生物数量影响,可供燃烧的生物数量为古火活动提供良好的物质基础,进一步影响炭屑的浓度[29—31]。

根据哈尔滨黄土-古土壤炭屑浓度曲线(图5),从宏观上看,炭屑浓度在黄土层偏低,而古土壤层偏高。按照一般的认识,炭屑浓度与气候的干湿具有明显的对应关系,即干旱的环境容易导致火灾的发生,进而炭屑浓度高[27—31]。显然,这一规律并不符合哈尔滨地区炭屑浓度变化的特征,研究区炭屑浓度在相对湿润的古土壤沉积时期反而是一个高值,与干旱环境导致炭屑浓度升高这一认识不相符。因此,气候干湿变化并不是影响哈尔滨地区炭屑浓度变化的主要因素。

可供燃烧的生物量也是影响炭屑浓度变化的重要因素。一般情况下,冰期黄土堆积,气候寒冷干旱,这种环境不适宜植物的生长,可供燃烧的生物量减少,因此,古火活动发生的可能性较小,导致低的炭屑浓度。而古土壤发育的间冰期,气候温暖湿润,这种环境有利于植被的生长,因此可供燃烧的生物数量增多,有利于促进古火活动的发生,导致炭屑浓度升高。

在本研究中,炭屑浓度的高值基本都出现在古土壤层(S4和S3的明显升高、S2和S0的微弱升高)或弱古土壤层(L1S1),这可能是由于间冰期本区可供燃烧的生物量增加所导致的。把本文所研究的炭屑浓度变化曲线与TOC变化曲线进行对比(图5),发现两者的变化趋势具有很高的一致性,炭屑浓度的低值对应于TOC的低值;炭屑浓度升高的几个古土壤层或弱古土壤层,都很好地与TOC的升高相对应。TOC含量作为指示生物量变化的直接和有效指标得到了广泛的应用[55—56],一般而言,TOC含量高代表植被生长茂盛,土壤中的有机质积累多,生物成壤作用强,并指示温暖湿润的环境;反之,TOC含量低代表植被较为贫乏,土壤中的有机质积累较少,并指示寒冷干旱的环境[57—58]。哈尔滨黄土-古土壤序列中的TOC含量变化宏观表现为古土壤层或弱古土壤层L1S1高值,而黄土层为低值(图5),反映了冰期—间冰期气候波动背景下生物生产力的变化。此外,在L1S1弱古土壤层中TOC含量最高(图5),在黄土-古土壤序列中的土壤有机质含量主要受土壤中生物体含量的控制[59],而其来源主要为微生物分解后的陆地动植物残体和部分分泌物[60],故L1S1弱古土壤层中TOC含量的高值,指示了该时期生物量大幅度的增加,大量的有机质沉积,导致了TOC含量的快速增加。因此,认为哈尔滨黄土-古土壤中TOC含量可作为有效的生物量指标,并可与研究区气候演化相对应[61—62]。综上,研究区炭屑浓度和TOC变化趋势具有高度的吻合性,认为哈尔滨地区炭屑浓度变化主要受控于生物量的变化。

为了更直观的展示哈尔滨地区炭屑浓度与TOC之间的相互关系,进一步将炭屑浓度和TOC叠加拟合并绘制成图5,其目的是为了对比两者之间的变化幅度差别,其中绿色曲线代表炭屑浓度,紫色曲线代表TOC含量。通过综合比对,二者曲线的变化具有较高的相似性,也证实了生物量是本区域炭屑浓度的主控因素。进一步对比发现,尽管二者曲线的变化趋势大体一致,但二者的变化幅度在个别层位存在些许差异(如图5中黄色阴影部分所示),黄色阴影部分面积的大小代表着在炭屑浓度变化中,剔除生物量的影响后气候所带来的影响,通过图5发现,在50—80 ka期间,有着一个较大的阴影部分面积区域,表示气候因子影响的参与程度较大,对炭屑浓度也产生了一定的影响;在150—200 ka,250—300 ka和在300—350 ka期间,有着3个较小的阴影部分面积区域,也反应了在这3个时间段中除生物量的影响外,气候也发挥了少部分的作用。综上所述,生物量是影响哈尔滨地区中晚更新世以来炭屑浓度变化的主控因素,而气候因素在其中也起到了一定的作用。

为进一步探讨哈尔滨古火演化与植被和气候的耦合关系,进行了全球和区域的对比研究。如前所述,生物量的变化是导致哈尔滨地区古火演化的直接因素,而气候因素中的干湿变化不是影响炭屑浓度变化的主要因素,进一步探讨气候因素中的温度变化与研究区古火演化与植被的关系。首先,前期对哈尔滨黄土-古土壤中δ13Corg组成的研究,揭示出温度是影响本区植物及其碳同位素组成的主控因素[35]。对岩芯进行Rb/Sr比值的研究表明,温暖湿润的间冰期,Rb/Sr值上升;在寒冷干旱的冰期,Rb/Sr值下降,故可作为黄土-古土壤序列中东亚夏季风强度变化的代用指标[61]。进一步对比哈尔滨黄土-古土壤中炭屑浓度变化曲线、TOC变化曲线和Rb/Sr比值(图5),发现Rb/Sr比值可以较好地对应于炭屑浓度的变化和TOC含量的变化趋势。综上认为,温度变化对本区生物量和古火演化起到了积极的作用,即温暖湿润的间冰期,生物量较为丰富,为古火活动提供充足的“燃料”,古火活动较为频繁,炭屑浓度高;反之,在寒冷干旱的冰期,生物量较为缺乏,古火活动较少,炭屑浓度低。

前人研究表明,全球CO2浓度变化是影响陆地植被生长的重要因素[63]。通过与全球CO2浓度的对比发现,中更新世以来CO2浓度在间冰期偏正,冰期偏负,对应于本研究黄土-古土壤的划分,古土壤层S0—S4 的CO2浓度都普遍高于黄土层L1—L5(图5)[64]。结合深海氧同位素变化曲线(图5)[38],全球温度与CO2浓度变化具有较好地对应性,这也说明了间冰期CO2浓度升高和温度的增加,导致哈尔滨地区的生物量多于冰期。在温带和亚热带大部分地区,温度被认为是影响木本植物生长的决定性因素[65]。温度的主要作用可以解释为在间冰期对有效湿度有着强烈的控制作用,即较高的温度导致更密集的蒸发,较低的温度会导致较高的有效湿度[66],温度升高通过调节有效水分并在激发森林火灾中发挥了主要作用[65,67]。

如前所述,尽管发现研究区古火演化与生物量和温度的耦合关系,并且在宏观上存在冰期与间冰期的旋回特征。但也注意到炭屑浓度在L1SI弱古土壤层达到了最大值,且与TOC代表的生物量具有一致的表现,说明该时间段植被尤为丰富,可供燃烧的生物量增加;并且Rb/Sr比值自S1至L1S1时期整体表现为稳定的高值,指示了温暖湿润的气候环境。此外,Rb/Sr比值自S1至L1S1时期并没有表现出与生物量的明显升高相对应(尽管表现为稳定的高值,但非明显升高趋势);全球温度在该阶段也没有表现出与之明显的对应,这也体现了植被生长对气候响应具有复杂性。综上认为L1SI时期较高的生物量是导致炭屑浓度高值的直接原因,而适宜的气候环境,为生物的生长和古火的发生提供了重要的外界条件,植被生长与气候响应具有一定的复杂性。

此外,将哈尔滨荒山岩芯黄土-古土壤炭屑浓度与银川盆地岩芯炭屑浓度(图5)进行对比,从区域角度探讨古火演化与植被和气候关系。对比发现,总体上哈尔滨地区炭屑浓度高于银川盆地炭屑浓度,银川盆地炭屑浓度变化范围为1—408,平均值124[68];而哈尔滨黄土-古土壤中炭屑浓度为1715—24071,平均值5803。结合两地的气候条件分析,哈尔滨年降水量350—700 mm,属于温带季风气候;而银川盆地年降水量为200 mm,相比之下,哈尔滨地区降水量明显高于银川盆地。银川气候相对干旱而炭屑浓度却较哈尔滨明显偏低,显然不是降雨量(干湿)这一气候要素导致的。而从植被类型分析可知,由于较少的降水量导致银川盆地的植被类型为沙漠草原,植被群落主要为旱生草本植物,相比而言降水较为丰富的哈尔滨地区植被类型主要为木本植物。本研究认为上述银川盆地炭屑浓度较哈尔滨地区低的主要原因是植被类型及生物量的多少导致的,即哈尔滨地区主要为木本植物(木本植物生物量较大,更容易保存[25]);银川盆地主要为草本植物(相较于木本植物而言,更容易灰化[26])导致的。

如前述,本研究揭示出生物量对于古火演化的直接影响,而银川盆地的研究也强调了生物量(由植被的量控制)对野火燃烧的重要作用。从哈尔滨黄土和银川盆地的黄土层和古土壤层炭屑浓度变化特征来看,两地区都表现为古土壤层偏高,黄土层偏低的宏观趋势,表明这两个地区在古土壤发育时期,炭屑浓度的变化主要受控于生物量,这与本研究的基本认识是相符的。此外,两地区炭屑浓度对比也存在一些不一致的地方,如银川盆地在黄土层L5、L4的顶部和L2的底部炭屑浓度中均出现高值,也被认为是火灾活动的触发由气候的稳定性决定(即炭屑浓度的峰值通常发生在气候过渡时期)。诚然,在哈尔滨黄土炭屑的研究,受限于分辨率等因素,这一变化并没有体现出来,在以后的工作中有待进一步深入研究,这也体现出炭屑浓度—古火演化—植被-气候之间的复杂关系。

综上所述,生物量的变化是哈尔滨地区炭屑浓度和古火演化的直接驱动因素,温度作为触发因素对植物的生长和古火的发生起到了积极的作用。温度影响木本植物的生长,温度通过调节有效水分进而影响到火灾的发生和植物的生长,反映了古火-植被-气候之间的复杂关系。

这项研究对于理解我国东北地区的古火演化—植被-气候之间的耦合关系具有重要的理论意义,尤其是在全球气候变暖的背景下,应更多的关注我国东北地区乃至北方地区生物量的变化以及由此导致的区域性火灾的演化。未来以期进一步加强对本区域孢粉、大化石等的研究,以进一步从植被类型等层面上提供更多的佐证。

5 结论

通过对哈尔滨荒山钻孔岩芯黄土-古土壤炭屑浓度、炭屑粒径、炭屑形态,以及TOC含量进行分析,并与Rb/Sr比值、全球CO2浓度、深海氧同位素曲线及区域综合对比,得出结果如下:

(1)哈尔滨地区炭屑形态揭示研究区炭屑的主要形态为木本型炭屑,炭屑粒度特征记录本地区主要为区域性古火事件。

(2)哈尔滨黄土-古土壤炭屑浓度曲线与TOC曲线具有很高的一致性,炭屑浓度的高值对应于古土壤层和L1S1弱古土壤层,揭示出古火活动主要受控于生物量。

(3)温度通过调节有效水分影响木本植物的生长及区域火灾的发生,反映了古火-植被-气候之间的复杂关系。