贾而好儒:明中期商人服饰中的“尚儒”现象

2023-01-13牛天越吕少卿清华大学美术学院南京艺术学院研究生处

文/牛天越,吕少卿 (.清华大学美术学院;.南京艺术学院研究生处)

明代中期以降,商人群体中发生了服饰审美观念的重要转变,即“尚儒”现象的出现。这一现象首先出现在经济发达的江南地区,并随着商业经济的发展向全国各地蔓延。这一服饰审美观念的转型以明代商业社会与纺织业的发达为依托,以大量儒生投身商业经济生活为社会背景,在商人对“四民之末”身份的自卑与反叛下产生。深究这一服饰风尚背后的社会政治问题,可以发现这实则是在明中叶以后,伴随着中央对地方掌控松弛与民间商品经济繁荣带来的阶级冲突而产生的僭越之风,大量商人拥有巨富之后不满于自身社会地位低下,又苦于国家政策求仕无门,于是选择通过穿着方巾与道袍带来的扮演式的乐趣表达对社会地位与权利的渴求。

一、明中期商业社会与纺织业的发展——以江南地区为中心

自明中期以来,江南地区的经济十分发达。以苏州为例,各类产业顺时而起,特别是纺织产业的发展尤为兴盛,在苏州区域集中出现了大量手工作坊和织造工人。由于商品经济发达所带来的市民阶级的崛起,苏州商品的主要的购买人群从上层豪族逐渐下沉至普通百姓。苏州的纺织业兴盛,尤其以吴江盛泽镇为代表,在明中期以后成为纺织业的重要集市。冯梦龙在他的《醒世恒言》这样描述道:“那市上两岸绸丝牙行,约有千百余家,远近村坊织成绸匹,俱在此上市。四方商贾来收买,蜂攒蚁集,挨挤不开。”[1]由此看出,当时盛泽镇的丝绸贸易十分繁荣,丝绸商铺,村中的作坊数量庞大,商贾大量聚集,商业往来频繁。

明代之前,中国的绝大多数商铺都是前店后坊的模式,即商铺的前面是进行货品展示的货柜,后面是生产加工的作坊。这种手工作坊加商业展销的商铺构建模式,持续了很长一段时间。到了明中叶以来,伴随着市场的扩大,日渐富足的市民阶级不再满足单一的商品类型,基本依靠进出买卖成品货物的店铺开始兴起。作坊主把加工出来的产品卖与南来北往的商贾,这些商贾作为运转方把货物贩卖四方。这样商铺不再需要开设新的作坊就可以增加新的货品,大大节省了成本,提高了商业效率。这种现象推动了作坊产品转型为快速流通的商品,成为当时城镇商业高速发展的重要前提。

服饰的制作离不开棉花。棉花的商品化以及快速流通是服饰多样化的前提条件。明中期以来棉花和棉布成为明代商贸中最重要的货品。由于长江以北诸地,如光照、土壤等种棉业条件较好,所以北方成为重要的棉花产地。而相较于北方,南方则拥有先进的织造工艺和大量产业作坊。所以北边的棉花运往南方加工,南方织好的布匹运往北方贩卖成了常见的商贸现象。除了棉花,丝绸是服饰的重要原料,为社会上层所喜爱。在两宋时期丝绸的生产和货运就十分发达。到了明中期以后,丝织业井喷式发展,江南民间的丝织业发展尤为迅猛。不仅是产量惊人,而且产品的丰富程度也叹为观止。这种情况促进了货运的高速流通,从而造就了相关产品的价格优势。棉丝的大量流通促进了服饰的发展。比如,在四川一片伐木区域,当地的木商常常穿着苏杭两地的华美服饰,史料记载:“虽僻远万里,然苏、杭新织种种文绮,吴中贵介未披而彼处先得”[2]。纺织品的大量流通使得偏远地区的商人也穿上了时下流行的服饰。这也侧面说明了商品流通之迅捷。

明中期以来的商业化的发展促进了城镇化,而城镇的发展则带来了人口的增长,这些因素为服饰时尚提供的重要的舞台。此外,棉布、丝织品等货物的高速流通,也让服饰的原材料变得不再那么难以获得,身处偏远地区也可以穿上苏杭文绮就是最好的证明。商贸的繁荣与纺织业的发达为明中期的服饰风尚奠定了物质基础。

二、明代服饰风尚的转变

明初,明太祖颁布了有关服饰的法令,来限制士庶之间的服饰差别。《大明会典》 中记载:洪武十四年(1381),明太祖下令:“农民之家许穿细纱绢布,商贾之家止许穿绢布,如农民之家但有一人为商贾者,亦不许穿细纱。”[3]

根据不同的社会地位去限制服饰穿着的法规明代之前已有。比如 《史记·平准书》就有记:“天下已平,高祖乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。”[4]商人由于其占有财富且不事生产,于农业发展不利,所以西汉统治者贯彻了抑商政策。明太祖效仿汉代禁止商人穿着丝绸纱衣,和汉高祖是出于相同的目的,即鼓励农业生产、迅速恢复人口、增强国力。天顺二年(1458年),明英宗朱祁镇经“夺门之变”后第二次登基,重掌帝位后的他希望通过服饰规范礼制。这其中规定官民服饰不得用“玄黄、紫及玄色黑、绿、柳黄、姜黄、明黄诸色”[5]。玄黄、明黄都是中国古代封建帝王专属的颜色,常人不能僭越。抛开政治因素,这也间接表现出,当时的人们对服饰有了更多的诉求,以至于官府再次出台条令去限制服饰颜色。在正德朝对服饰的限制屡有出现,《大明会典》 记载到:“正德元年,禁商贩、吏典、仆役、倡优、下贱皆不许服用貂裘,僧道、隶卒、下贱之人,俱不许服用经丝、纱罗、绫绵。”[6]从明朝的行政法规中可以看出,正德朝的商人虽然仍然被列入社会低下的层级,但是和洪武朝相比,已经可以穿丝纱材质类的服饰了。

明中期以来,商品经济的繁荣与市民阶级的崛起,国家对民间的管控力渐微,在这种冲击下,上流社会兴起了僭越之风。市民的服饰也因此上行下效,材料的选择更加奢华,且选用更加开放的服饰纹样。这一时期的服饰标新立异,逾越诸多礼制,以追逐华丽风格为潮流。明中期文人张翰在他的笔记中这样说:“国朝士女服饰,皆有定制。洪武时律令严明,明人遵划一之法。代变风移,人皆志于尊崇富侈,不复知有明禁,群相蹈之。”由此看出明初严格的律令被打破,等级森严的服饰规范出现了松动。社会风气的开放使得服饰的选择走向华美尚奢的风格。这种转变,在范濂的《云间据目抄》也可以看到。他这样记载:“……吾松素称奢淫黠傲之俗,已无还淳挽朴之机。兼以嘉隆以来,豪门贵室。导奢导淫,博带儒冠,长奸长傲,日有奇闻叠出,岁多新事百端。……如瓦楞鬃帽,在嘉靖初年,惟生员始戴,至二十年外,则富民用之,然亦仅见一二,价甚腾贵……万历以来,不论贫富,皆用鬃,价亦甚贱。再如布袍,乃儒家常服,迩年制为寒酸。贫者必用细绢色衣,谓之薄华丽。”[7]松江这一区域的服饰变化,可以说是整个明中晚时期的缩影,除了崇尚奢华以外,可以看儒生的衣帽穿着开始在富民群体中流行,如瓦楞鬃帽,富民也可以穿戴。这里的富民,多指代为商人。这也说明商人作为市民阶级的中流砥柱,在服饰的选择日趋多元,有了明显的“尚儒”现象。

三、商人在服饰中的“尚儒”现象

明中晚期商人在服饰上的“尚儒”现象,其一是追求高级的服饰材质,向社会上层靠拢。明中期以来,明代服饰风气发生重大转变,尤其是市民阶级服饰呈现出多元化的发展趋势。在这些丰富多样的服饰中,商人是主要的购买者。追求服饰的材质奢华,首要以财富作为后盾。历代以贤明自称的统治者都有“重农抑商”的施政传统,所以商人一直以来都有“四民之末”的自卑心理。在明中期尚奢的风气之下,商人成了服饰潮流的引领者,商人需要服饰的昂贵与华美,来夸耀自己的富足。如前文所述远在西南边陲的采木商人“虽僻远万里,然苏、杭新织种种文绮,吴中贵介未披而彼处先得。”[8]显然,这位木商对华美服饰的急切渴望,使得哪怕他身在不远万里之外,也要把江南最新潮服饰穿在身上。造成现象的原因一则是因为商人的确拥有足够丰富的物质资源去支撑他们这样的行为。在车马不便的古代社会,万里之遥的距离往往需要耗费大量的人力物力才能完成物资的运输,没有足够的财力是难以支撑这样的行为的。

其二,除了追逐服饰材质以显示自己的财富,商人也有对款式的需求。明代中后期对服饰的法令日渐松弛,商人们逐渐突破了先前的规制,出现了效仿儒生服饰的倾向。如万历《新昌县志》中记载:“士大夫峨冠博带,而稍知书为儒童者,亦方巾彩履色衣,富室子弟或僭越之。”[9]方巾是明代士人常用的冠式,而“富家子弟僭越之”这句则鲜明地体现出了儒生对于富家子穿着类似服饰的不满,“僭越” 一词的使用更是体现出了对商人阶级上的歧视。再比如上文范濂所述可以看出,从嘉隆至嘉靖再到万历年间,对于儒生服饰的追求一直处在一种不断扩大的趋势,商人子弟的儒生装扮逐渐成为了这一阶层的潮流,甚至不断下沉,从豪门至富民,以至于不论贫富,都在追求儒生装扮。商人们急需这样看起来像儒生的服饰使得自己可以类比儒生。对于“四民之末”的商人来说,财富已经不是他们的主要追求了,他们更需要的是被认同的社会地位。但是出于社会对商人的歧视,他们只能通过衣服这样的外在装饰来试图变更自己在他人眼中的形象。

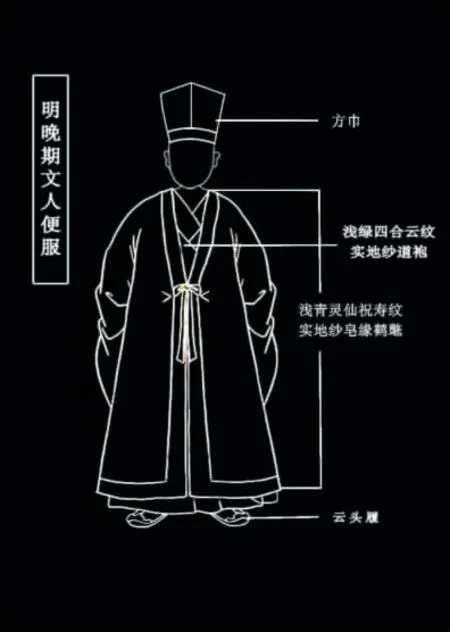

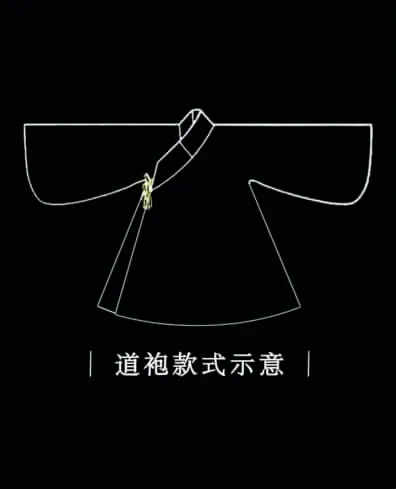

图1为作者根据晚明文人服饰绘制的一张衣着结构图,头戴方巾,身着道袍,外披鹤氅,脚踩云头履是当时文人的基本装束。图2中,道袍又被称为称褶子、海青等,是明代儒生的袍服。在明中后频频由商人穿着。在记述商人服饰的有关文献里,道袍出镜率很高,是最能体现商人儒生气质的关键服饰。道袍除了做外衣穿之外,还可作为衬袍使用,其基本形制是直领、大襟右衽。小襟处用系带一对、大襟处用系带两对用以固定。袖型为大袖,袖口处回收,袍身左右开衩,前襟两侧各接出一幅内摆,之后还要打褶再在后襟内侧缝制[10]。如《云间据目抄》卷二这样记载:“儒童年少者,必穿浅红道袍。上海生员,冬必服绒道袍,暑必用鬃巾绿伞”而小说《石点头》第四回中这样记述明代商人服饰穿着:“头戴时新密结不长不短鬃帽,身穿秋香夹软纱道袍,脚穿元色浅面靴头鞋,白绫袜上,罩着水绿绉纱夹袄,并桃红绉纱裤子。”这与范濂的记述如出一辙。由上文可以得出,明中后期商人,服饰衣着已与一般儒生无异。

图1 明晚期文人便服

图2 明代道袍

在其他明代小说中也能看到商人穿着道袍的记载,如著名的 “三言二拍”小说系列。《喻世明言》卷一《蒋兴哥重会珍珠衫》中,新婚不久,王三巧一天在楼上向外张望,盼着丈夫回来,碰巧徽商陈大郎从远处走来,“头上带一顶苏样的百柱鬃帽,身上穿一件鱼肚白的湖纱道袍,又恰好与蒋兴哥平昔穿着相像”[11]。

《醒世恒言》卷十六《陆五汉硬留合色鞋》 中描述了富商子弟张荩出游时的穿着。“自己打扮起来,头戴一顶时样绉纱巾,身穿着银红吴绫道袍,里边绣花白绫袄儿,脚下白绫袜、大红鞋,手中执一柄书画扇子。”[1]

《拍案惊奇》卷二《姚滴珠避羞惹羞郑月娥将错就错》 这样记述了商人吴朝奉的服饰“头带一顶前一片后一片的竹简巾儿,旁缝一对左一块右一块的密腊金儿,身上穿一件细领大袖青绒道袍儿,脚下着一双低跟浅面红绫僧鞋儿。若非宋玉墙边过,定是潘安车上来。”[12]

从上述这些明代话本小说中,在冠饰上多戴有巾类和鬃帽,在服装上,各种质地的道袍是明中晚期商人常见的穿着,甚至还会手持书画扇面来附庸风雅。《蒋兴哥重会珍珠衫》中’“鱼肚白的湖纱道袍”、《陆五汉硬留合色鞋》中“银红吴绫道袍”以及《姚滴珠避羞惹羞郑月娥将错就错》中“细领大袖青绒道袍儿”无一不是轻盈飘逸,浅纱婉约的样式,这些原来都属于儒生们的装扮,与书画扇子相结合,赋予了商人子弟们外在的书卷气质,使得他们在形象上不断向儒生靠拢。所以与其说这些商人子弟追求的是道袍或是儒冠,不如说他们追求的是这些服饰可以带来的儒生属性,以模糊掉他们商人的身份。在明中期以后,这样的服饰搭配已是当时商人群体中比较流行的服饰了。就关于服饰材质的规范而言,吴绫湖纱都属于昂贵的纺织物,在明初都是明令禁止商人使用,在这里已经稀松平常见怪不怪了,甚至在整体的服饰上,哪怕主体服饰仍然是宽衣大袖的道袍儒冠,但是从鞋面和白绫袄儿等服饰的细节中,仍然能够体现出商人群体追求豪华富贵,精致昂贵的审美情调,这也是商人“尚儒”现象在服饰上的个性特征。

四、商人服饰“尚儒”化的原因

明晚期商品经济的勃兴让商人这一群体站在了潮流的聚光灯下,商人崇尚儒服的背后,是政治、经济、社会、文化各方面因素之间角力的结果。西方学者卜正民在他的著作 《纵乐的困惑》一书中,对明中叶以来中国商业的快速发展,带来的社会分裂与文化变迁,以及各种逆传统的现象,发表了相关看法:“商业给社会和文化带来了不同结果。由于它的不稳定和获利性,改变和打翻了大多数人的预期。它所改变的不只是经济资源,还是社会权力的分配,这一特性同时也在文化和其他领域中显露出来。”[13]

首先,从不同的文献材料中看到,明代中叶以来商业活动逐渐被国家和社会主流阶级所认可,儒生和商人之间的界限逐渐模糊,大量文人弃儒从贾是商人喜爱“儒服”原因之一。

明代文人汪道昆关于士商关系的理解一定程度反映当时社会的普遍看法。汪道昆(1525—1593)是徽州商人的后代,家里早年从事盐业。汪氏本身是徽州地区的名门望族,自己家族从事商业已久,自己本人又是著书立作的知识分子。他在《诰赠奉直大夫户部员外郎程公暨赠宜人闵氏合葬墓志铭》(收录于《太函集》卷五十五)中说:“大江以南,新都以文物著。其俗不儒则贾,相代若践更。要之,良贾何负闳儒! ”[14]在中国古代“四民”意识的背景下,一位儒生可以说出经商不差于修文,可见经商在当时,已经成为社会中颇受认可的职业。在这种市民经济发展以及社会文化变迁的背景下,大量文人学士加入商业活动的大军,皇亲贵胄们最先跃跃欲试。明初,国家曾有令禁止宗室、勋旧经商货殖,但到中叶以后,宗室“经纪贸易与市民无异”,如楚王府所在地,通衢绸帛店 “俱系宗室”所有;宦官则帮助皇室经营珠宝、绸缎、古玩等物,其店贵称“皇店”,甚至连正德皇帝也亲自开设酒馆——虽然正德皇帝多半只是觉得经商有趣,但这也从一个侧面反映了当时经商在全国范围内的流行程度。许多农民离开农田,进城做小商品摊贩,如和尚道士这样的宗教闲散人士,也去投身商海,经营餐饮行业。虽然在前朝也有类似的记载,但是都不如明朝中后期这么普遍[15]。

这种社会背景之下,一直以来轻视商贾的文人士大夫群体也逐渐加入经商队伍,开店设铺。以晚明时期的江南地区为例,江南物产丰隆,交通水系发达。在这里有着商业活动的基础,儒生们“弃儒服贾”之风,在这里尤为盛行。明中后期以来,一些落第书生,苦于没有更好的营生门路。生活所迫改行成为商贾。没有足够经营本钱的,甚至甘当账房伙计,给他们过去看不起的商人打下手。在江南地区繁华的城镇店铺中,有着成千上万的读书人身影,他们虽然没有在科举中取得功名,但是还是把儒家文化带入商业经营和日常生活中来。李渔作《觉世名言十二楼》有述:“明朝嘉靖年间,北京顺天府宛平县有两个少年,一姓金……一姓刘……两人同学攻书,最相契厚。只因把杂技分心,不肯专心举业,所以屡试不中。到二十岁外,都出了学门,要做贸易之事……”[16]可见在当时,儒生转型成商人已经是平常之事。可见,商人崇尚儒服,尽管有着法令松弛,时尚潮流的推动。但是和大量知识分子改弦更张,从事商业有着密不可分的原因,大量的晚明儒生转型成为商人,但是儒生习气不改。所以和上面这些行径相比,保留往日的儒生穿着也不稀奇了。

其次,商人崇尚儒服,本质上还是出于儒生身份所带来的社会地位。儒生能够科举取士,进入到官僚团队,无论商贾的财富有多么巨大,始终是政治权力主宰着这些商贾的命运。商贾流行穿着“儒服”的背后原因,固然有着社会尊儒的文化风向,但是更主要的是对儒服背后世俗权力的渴望。

《儒林外史》中儒生牛玉圃和徽州商人万雪斋之间的来往一定程度映射了这一点。在准备见万雪斋之前,牛玉圃专门拿出“拿出一顶旧方巾和一件蓝绸直裰来,递与牛浦”,然后说道:“今日要同往东家万雪斋先生家,你穿了这个衣帽去。” 牛浦是他刚认的侄孙,带他去见自己的金主[17]。方巾是《儒林外史》出镜率极高的头饰,经常用来描述读书人的装扮。在图1的晚明文人图中可以看到方巾的构造。直裰是明代袍服的一种,《通雅》 中记述:“通曰长衣,或曰直身,故两京通称道袍,即汉之通裁也”。与前文所述的儒生道袍基本一致。也是读书人的日常出行服饰。牛玉圃让牛浦带上方巾,穿上蓝绸直裰,就是为了能直白的表现牛浦读书人身份。希望通过这一身儒生行头,能让徽商高看一眼。但是事与愿违,盐商万雪态度冷淡,只是简单问道:“玉翁为甚么在京耽搁这许多时? ”而牛玉圃却滔滔不绝,自吹自擂起来。他说道:“只因为我的名声太大,一到京便有许多人来求诗索字,昼日昼夜,打发不清……” 但是徽商万雪斋也是老江湖,知道是牛玉圃多是虚言妄语,做不得数。所以万雪斋岔开话题,去问旁边的牛浦:“这一位令侄孙一向不曾会过,多少尊庚了?大号是甚么?”显然是对牛玉圃的不耐烦,又不好撕破脸面。当下人禀报为自己的小妾看病的宋医师到了,便借故离去。从这个对话的前后可以看到,牛玉圃希望通过一身儒生服饰获得徽商的尊重,但是在徽商万雪斋眼里,交往名士只不过是用来附庸风雅的招幌,所谓和名士的交往甚至不如自己第7房小妾的病情重要。对徽商而言,这些儒生除了嘴上讨巧,其实并不能给自己太多的帮助。牛玉圃既没有财富和徽商一起从贾,更没有取得功名权势给徽商撑腰。儒生仅有的“才学”在徽商眼里远不如官位和金钱来的重要。

在《二刻拍案惊奇》卷十五中,有一则故事也说明了同样事实。某徽州商人买了一房小妾名叫爱娘,迎娶前夕有神人托梦,说此女有二品诰命夫人之命,不可造次。这徽州商人有两样最为向往的事物,分别叫做叫做“乌纱帽”与“红绣鞋”。虽然都是服饰品,但是“乌纱帽”指的官家,而“红绣鞋”则是女色。于是这位徽商忍痛割爱,把爱娘认为义女。后来此女果真被官宦人家相中,先是做妾,后来大房亡故扶正,真正成了诰命夫人。这位徽商也因此和官家做上了亲戚,实现了自己的夙愿。通过这个故事,显然在商人眼里,美色远不如结交官府重要。

明中晚期时期的商人不是社会的改革者和冲击者,更多的是社会秩序的顺从者、拥护者。只有相对稳定的社会环境才能保护这些商人的财富不被侵占,社会动荡对于经商则是灭顶之灾。对于这些“尚儒”的商人而言,有些是因为追逐服饰时尚,常常身穿儒服,有些是因为落第经商,身穿儒服以示对儒生身份的怀念,但是更为深刻的原因,则是在科举制“万般皆下品,唯有读书高”的精神枷锁下,读书取士、封妻荫子是当时各类社会群体的共同心愿。即便作为商人,拥有再多的财富,在权力面前也只是无可奈何。儒者服饰不仅仅象征着文人风雅,更是社会权力的具象表征。

五、结 语

通过对商人这一群体的服饰观察,可以管窥明中晚期社会的时尚变迁。商人的发展一直以来牵动着中国古代经济社会的神经,同时社会的价值取向也影响着商人的价值判断。商人群体与社会风尚之间存在着相互作用的关系。在“士农工商”之中,士为四民之首,因为科举制度与执政者关系密切,占据着社会地位与知识文化的生产。在农业背景的封建社会,商人因为不直接从事物质生产,被统治者往往视为威胁国家政权的不稳定因素,居四民之末。在明中晚期,处于社会地位末端的商人开始发力,希望穿上“儒服” 来向社会主流群体——儒生们靠拢。他们陶醉于戴方巾与穿道袍的喜悦,这种喜悦来源于某种扮演式的乐趣。他们寄希望于追求服饰衣着方面的相似,从而在心理上拉近古代社会首尾两个阶级间的距离,这种“扮演”的乐趣恰恰是商人们渴望社会地位的表现。